三维转换视角下古诗《相思》英译本对比研究

2020-05-26颜悦

摘 要:本文以古诗《相思》三个英译本为例,运用生态翻译学中“三维转换”理论对其进行对比分析,并尝试得出“整合适应选择度”较高的译本,并验证“三维转换”对古典诗歌的翻译指导具有重要意义。研究表明,在中国古典诗歌的翻译过程中运用“三维转换”理论有助于原诗语言、文化及信息的准确传递及再现,验证了“三维转换”在中国古典诗歌翻译中的可行性。

关键词:生态翻译学;三维转换;《相思》英译本

作者简介:颜悦(1996-),女,汉族,山东人,中国矿业大学(北京)文法学院在读硕士研究生,研究方向:英语笔译。

[中图分类号]:H315.9 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2020)-12-0-03

一、引言

三维转换是生态翻译学的一种研究方法,要求译者在翻译时需要将选择转换的重点集中于语言维、文化维、交际维这三个维度,即“在多维度适应与适应性选择”的原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换(胡庚申, 2004:133)。”其中的“语言维”是指译者在语言形式方面的适应性选择转换,并且这种转换又是在不同方面、不同层次上进行的。“文化维”是指译者在翻译过程中要有文化意识,认识到翻译是跨越语言、跨越文化的交流过程,注意克服由于文化差异造成的障碍,以保证信息交流的顺利实现(ibid:137)。“交际维”是指译者在关注语言形式和文化内涵的转换之外,还应把选择转换的侧重点放在交际的层面上,关注原文中的交际意图是否在译文中得以体现(ibid:138)。事实上,在具体的翻译过程中,“三维”转换往往是同时进行、不可分割的,又是相互交织、互联互动的。但这密不可分的关系并不否认其中某一维度有时会在翻译过程中有特别凸显的情形。译者需要至少进行三个维度的适应性选择转换,才有可能会产生较为恰当的译文(胡庚申, 2008:2)。本文将运用生态翻译学的“三维转换”这一方法论与古典诗词《相思》的英译本进行结合,运用“三维转换”理论对王维的《相思》三个英译本進行对比赏析,并验证“三维转换”对古典诗词翻译的指导意义,促进古典诗歌语言、文化及交际信息的传递及转换,为古诗译者提供一条切实可行的翻译方法,更好地指导未来的翻译实践。

二、《相思》及英译本

(一)《相思》原诗

相思

王维

红豆生南国,春来发几枝?

愿君多采撷,此物最相思。

《相思》是唐代诗人王维创作的一首借物抒情的经典诗歌。此诗是在抒发相思之情,而全篇却一直都在描写红豆,诗人用意十分明确,通过相思子来传递相思之情。第一句阐明红豆产于南方;第二句用一个问句“发几枝?”,十分自然的设问使语言极为朴实而又十分形象,暗逗情怀;第三句劝友人多多采撷红豆,但其意并不在此;第四句阐明相思子的所暗含的属性,使用“最”字将其包含的思想情感最自然地流露出来,也就恰好对应上了上句“多采撷”这一愿望,而诗人想要传递的情感也深含其中。整首诗格律十分明快,但同时又含蓄委婉,虽描写的景色极为浅显,但要表达的情义却十分深重,也就印证了此诗为何至今仍广为流传。

(二)《相思》英译本

《相思》英译包括许渊冲、辜正坤、吴均陶等在内的十多个版本,本文主要选取其中三个进行对比研究。

译文一:

One-Hearted

By Wang Wei(Witter Bynner译)(无押韵)

When those red berries come in springtime,

Flushing on your southland branches,

Take home an armful, for my sake,

As a symbol of our love.

译文二:

Love Seeds

By Wang Wei(许渊冲译)(韵式ABAB)

The red beans grow in southern land.

How many load the autumn trees!

Gather them till full is your hand!

They would revive fond memories.

译本三:

Lovesickness

By Wang Wei(辜正坤译)(韵式ABAB)

In the south red bean shrubs grow,

In spring abundant seeds they bear.

Gather them more, please, you know

They are the very symbol of love and care.

三、“三维转换”视角下《相思》三个英译本的对比研究

本文主要通过 “三维转换”对古诗《相思》三个不同的英译本进行比较,分析不同版本分别在语言维、文化维和交际维这三个维度的优缺点,尝试得出“适应选择转换度”较高的译本,并验证“三维转换”这一方法论在古诗英译中的可行性,有助于传递及再现原诗语言、文化及交际信息。

(一)语言维

语言维的选择转换即译者在翻译的过程中对语言形式进行的适应性选择转换(胡庚申,2009:49)。对于语言维的适应性选择转换则要求在译诗过程中首先注意的便是对原诗的风格韵律进行恰当的转换。因为当时创作诗歌的最初目的是吟唱,所以无论汉诗还是英诗都讲究韵律节奏美。要做到语言维的适应性选择转换就必须保留原诗的风格韵律。从语言维的“音”来看,《相思》原诗是典型的五言绝句,一、三句分别以二声‘国、‘撷,二、四句分别以一声‘枝、‘思做韵脚,体现了汉诗句式工整、语言简练的特点。在译文一中,全诗无一处押韵,所以该译本在“语言维”层面上的转换没有达到韵律美这一效果。译文二和译文三的韵式皆为ABAB,与原诗韵脚完全相符,即ABAB。所以可以看出,两个译文均在语言维的韵律层面进行了恰当的适应性选择转换,使译本的节奏韵律方面与原诗保持一致,再现原诗的韵律。因此,在进行语言维转换时译者需将原诗的韵律进行转换,所以译文一在语言维韵律层面上处理的并不妥当,而译文二和译文三皆实现了语言维韵律层面的适应性选择转换。从语言维中的“行”来看,这三个译本都是四行诗,这与原文的形式相当。每篇译文句式长短均匀,基本符合原诗形式。所以从语言维层面来看,许译和辜译实现了语言维层面的适应性选择转换。

(二)文化维

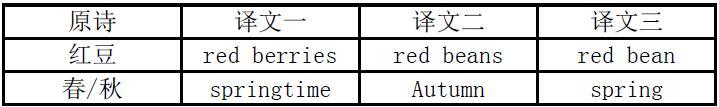

文化维层面的适应性转换则强调在翻译过程中,译者需时刻关注源语及译语之间存在的文化、内容及性质上的差异。译者在进行文化维转换的过程当中要对译语及源语的文化的内在进行理解和解读,防止曲解原文,要时刻关注着语言所属的整个文化体系(胡庚申, 2011:5)。所以在文化维层面进行转换时,译者需对源语中的文化负载词进行恰当的选择转换。古诗是一种语言高度凝练的文学体裁,其中也包含着十分丰富的文化意象,和能够体现中国文化元素的形象。所以在翻译古典诗歌时,译者需全力再现出中国古典文化中特有的文化意象和形象。原诗中关于红豆寄托相思的传说,古已有之。相传古时候有一个役卒戍边而死,他的妻子痛苦地思念丈夫,日夜在红豆树下坳哭致死,泪血染成红豆,此树因而得名相思树。又据唐人撰写的《云溪友议》记载,天宝十五载(756),安禄山攻陷长安,唐玄宗逃往四川,宫廷乐师李龟年流落到湖南,曾于湘中(湖南)采访使筵上唱:“红豆生南国,秋来发几枝。赠君多采撷,此物最相思。”又:“清风朗月苦相思,荡子从戎十载馀。征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。”此辞皆王右丞所制,至今梨园唱焉。歌阙,合座莫不望南幸而惨然(陈铁民, 2000:122)。由此可见,王维在这首诗中穿插了民间故事和历史传说,用朴实的语言传递出最真挚的情感,借红豆的形象表达自己的相思之情。王维十分擅长使用有人间烟火气的民间故事和历史传说,寓意简明却足够深刻,让人读完回味无穷,体现出高超的驾驭文字的功底。而诗中的“春来发几枝”还是“秋来发几枝”历来颇有争议。学者朱竞通过这首诗版本演变过程的探究,证明了应该是“秋来发几枝”(朱竞, 2008:53)。本文选取三个译文中的“红豆”和“春/秋”的翻译进行比较分析如表。

红豆生于南方,色泽华美,质地坚硬,红艳持久,古时人们常用以镶嵌饰物。古时有一位女子,因其夫君戍守边疆而死,遂哭于相思樹下而死,终化为红豆,所以从那时起红豆又称作“相思子”。后来的唐诗中就常用它来表达相思之情。而“相思”之情并不仅限于男女情爱范围,朋友之间也有是存在相思的,如苏李诗“行人难久留,各言长相思”即著例。此诗题一作《江上赠李龟年》,传递出对朋友思念与眷恋,可见一斑。译文一将其翻译为 “red berries” ,Bynner将红豆理解为红色浆果,在对比相关图片后,发现红色浆果并不是中国传统文化中的红豆。很显然,由于中西文化差异,该译文没有表达春原诗作者想要传达的文化意象—红豆。而译文二和译文三都将红豆翻译为了 “red bean(s)” ,两种译文基本传递出了中国传统文化中红豆这一形象,所以译文二和译文三在红豆这一文化维层面的传达更胜一筹。

其次,到底是“春来发几枝”还是“秋来发几枝”一直是学者们反复探究、争论的问题。据相关历史资料考证,此处原诗应为“秋来发几枝”。因为王维原籍太原祁州(今山西祁县),从他父亲开始,迁居于蒲(今山西永济县)。他终年61岁,都是在北方读书、考科举、做官和隐居中度过的。从他一生的经历来看,他从没有到过“南国”。对于红豆的自然生态,他是没有看见过的。他所看到的,只是豆粒而已。对于红豆在什么季节开花以及能够开发几枝,他也都是不清楚的(陈汉才, 2002:9)。因此这也就解释了“春来发几枝”一句后面问号的用法。笔者在查阅了红豆的开花和结果期后了解到,红豆的花期为每年的4~5月。译文一和译文三皆遵循了该诗演变而来的现代版本,即将原诗第二句中的花期翻译为 “spring (time)”,两个译文符合了红豆真实的花期。而许渊冲在翻译时尊重了诗人的原作,即“秋来发几枝”,即将第二句中的花期翻译为 “autumn”一词,虽然不符合红豆的真实花期,但却再次印证了诗人王维并不了解南方作物的生长习性这一事实,更加尊重原诗作者的创作,所以许译更胜一筹。所以从文化维这一层面来看,许渊冲的译文更好地实现了文化维的适应性选择转换。

(一)交际维

交际维的适应性选择转换是指译者在翻译过程中关注双语交际意图的适应性选择转换(胡庚申, 2011:8)。交际维的适应性选择转换,要求译者不仅需要进行语言信息的转换和文化内涵的传递,同时需要把选择转换的侧重点放在交际信息的层面上,要时刻关注原文中的交际意图是否在译文中得以体现。也就是说,译者要仔细推敲原文词语所要传达的意思,同时进行准确翻译,同时译者要准确再现原文所要表达的信息与意图,这样就可以使译文读者获得与原文读者一样的感受与信息的“一致性”。当然,受到源语与译语文化差异的影响, “一致”近乎只能是一种理想的状态,译者只能做到尽量缩小文化和交际差距,才能实现交际维层面的选择转换。本文将针对三个英译本对题目《相思》及“(发)几枝”在交际维层面的转换进行分析归纳如下表。

原诗题目为《相思》,又名《相思子》。但很显然诗歌并不是在描述相思子这种植物,而是借相思子来寄托传递诗人相思的情感。作为咏物诗,王维并没有把过多的笔墨倾注在红豆的具体描绘上。他从关心红豆的生长情况,到劝对方多多采集,最后归到主旨所在,点出红豆的寓意。因为红豆本与“相思”相联,所以这首诗写得毫不勉强,十分自然。所以借红豆来寄托相思之情就是顺理成章的事情了。译文一将“相思”直译出来,直接表明原诗所要表达的感情,易于让读者在读过题目后便知晓整篇诗歌所要传达的情感。译文二 “love”一词的使用,将相思子这种植物所能够呈现的情感立刻表现出来。相思子,顾名思义就是爱的种子。而这种爱既可以给恋人,也可以给友人。这种翻译方法给读者留下了想象的空间,很好地实现了诗歌模糊性的写作风格。译文三中的 “lovesickness”意为“相思病”,此处属于过度翻译。诗人本意是借物喻情,只是表达对友人的思念。而译文三则表现出诗人相思成疾,与原诗意图并不相符,因此没有实现交际维层面的适应性选择转换。同理,对于全诗最后一词“相思”的翻译,许渊冲的译文更为恰当和妥帖。因为相思之情不仅能够表达爱意或者关心这种过于肤浅的意义,它更能够激起人们对往昔岁月的翩翩回想,所以 “revive fond memories”很好地实现了这一层面的转换,也让译语读者对中文里的“相思”一词的含义更加清晰明了。

其次,原诗写道“春来发几枝”,首先从交际维的单复数方面看几枝,复数应好一些。译文一将“几枝”转换为 “branches”,查阅相关资料可知,相思子茎细弱,多分枝,因此翻译成branch较为准确。此外该词使用了复数,与原文所要表达的意图相符,较好实现“交际维”层面的转换;译文二在进行交际维转换时译为 “how many”,只译出了几枝的“几”,省译了“枝”的翻译。由于中文多使用量词,而这些量词在英译时是不需要译出的,由此可见,许渊冲在翻译时充分考虑到了中英语言的表达使用差异,将量词直接省译,很好地实现了交际维层面的转换;译文三译为 “abundant seeds”,指大量的种子,原诗是一个问句,并不确定会“发几枝”,而译文三却使用肯定语气“大量”来指开了大量的相思子花,很显然此处与原诗要表达的意思是完全背离的。综合来看,译文二对“几枝”处理的较为恰当。从交际维这一层面来看,许渊冲的译文更好地实现了交际维适应性选择转换。

四、总结

本文基于生态翻译的方法论,从“三维转换”的视角分析了古诗《相思》的三个典型的英译本,分别从“语言维”、“文化维”、“交际维”三个维度进行系统地分析和对比,从而得出不同译本在三维转换层面各自存在有缺点。在语言维这一层面,许译和辜译句式工整且韵式与原诗一致,所以二者实现了语言维层面的转化;在文化维和交际维中,只有许译既尊重原诗作者的创作意图又照顾了译语读者的阅读和理解,所以实现了较高的适应性选择转换。所以从整体来看,许渊冲的译本“整合适应选择度”略高于另外两个版本。通过以上分析可知,“三维转换”理论应用于中国古典诗歌翻译中具有较高的可行度,但目前该理论主要用于诗歌英译的对比分析上,在翻译批评中发挥了很大作用,它可以帮助翻译批评家更加严密理性地分析各种译文,但相信在未来,该理论将对翻译实践具有良好的实际指导意义。这就要求在翻译的过程中,译者必须时刻谨记并重视语言、文化、交际的三个维度信息的传递及转换,使译文更好地适应生态翻译这一大环境、大背景之下。

参考文献:

[1]陈汉才.咏物抒情 寄托相思——王维《相思》诗赏析[J].语文月刊,2002(03):9.

[2]陈铁民.也谈红豆与《相思》[J].中国典籍与文化,2000(02):122-125.

[3]陈贻焮.王维诗选[C].北京:人民文学出版社,1983.

[4]胡庚申.翻译适应选择论[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[5]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008(02):1-5.

[6]胡庚申.傅雷翻译思想的生态翻译学诠释[J].外国语(上海外国语大学学报),2009,32(02):47-53.

[7]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,2011,32(02):5-9.

[8]朱競.王维《相思》“春”“秋”二字小考[J].井冈山学院学报,2008(01):53-54.