决战“海上天路”

2020-05-26邹维荣韩阜业

邹维荣 韩阜业

众所周知,火箭发射一般都是“脚踏实地”地从陆地上起飞。然而,随着科技的日新月异和用户需求的不断提高,一种新的发射方式——海上发射,应运而生。

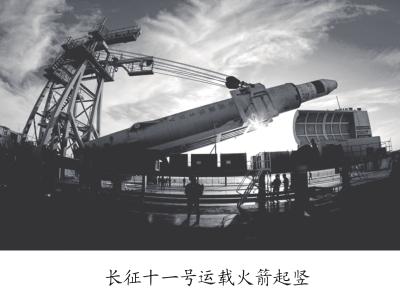

2019年6月5日12时6分,在我国广袤的黄海海域,乳白色的长征十一号运载火箭从巨型发射平台上腾空而起,发动机轰鸣,尾焰闪烁。

担任此次发射任务的是太原卫星发射中心海上发射任务团队,他们克服了全新型号调试、新型组织模式运用、陌生地域发射、安控难度增大、陆地系统与海上平台系统耦合、测控通信调试、陌生地域自主化保障等多重困难,不断集智攻坚、创新超越,打通了这条通往浩瀚星空的“海上天路”。

“我们的征途是星辰大海!”这句充满梦想色彩的网络流行语,如今在海上发射任务团队心中有了现实版的演绎。远处海浪翻滚,长征十一号运载火箭挥舞着长长的“衣袖”直入云霄,年轻的海上发射任务团队队员一个个身姿挺拔、蓄势待发。

打通“海上天路”,肩上的担子就更重了。进军太空的中国高度要被继续刷新,奋进新时代的中国速度要继续加速提挡,太原卫星发射中心的航天人正在时刻准备着。

“水深火热”,海上“点火”不容易!

“……3,2,1,点火!”伴随着一声自信而清晰的口令,長征十一号运载火箭腾空而起,从深蓝大海朝着璀璨星空进发,开启了我国海上发射的新篇章。

口令的发出者就是李成,我国首次海上发射任务的“01”号指挥员。“有李指挥员在,我们就觉得格外放心!”只要一谈到李成,身边的同事们就都竖起大拇指。已有100余次发射经历的李成,以精湛的技术和出色的应急能力被同事们钦佩地称为发射场的“定海神针”。

“海上‘点火不容易啊!”李成说,航天发射是复杂的系统工程,设备说明书、岗位要求、操作标准等技术文件浩如烟海,海上发射又是国内首次,更是容不得半点马虎。

在很多人眼里,大多数技术文件都只是“工具书”而已,只需用时随手查阅。可李成却不这么认为,他把枯燥繁杂的技术文件作为技术“必修课”,每一册、每一项、每一句都必须做到心中有数。

首次海上发射任务面临全新型号,多项新技术运用,飞行参数与以往不同;场外执行任务,组织模式、操作系统变化巨大。熟悉的模式和经验被颠覆,很多技术指标的掌握要从零开始。

面对巨大的困难,作为“01”号指挥员的李成带领团队系统梳理技术文件,对发射流程、测试环节进行“地毯式”研究,数以万计的技术指标在一个个不眠夜中融入了指挥链条,为科学精准指挥提供坚强保证。

不到三个月的时间里,李成翻阅各类技术资料近百万字,对数百个关键环节和岗位要求烂熟于心,成为发射测试系统有名的“问不倒”。

作为“01”号指挥员,考验的不仅是要有出色的业务能力,还有应急处置能力,这次任务我国首次海上发射任务,没有经验可以借鉴,没有数据可以参考,一切险情都有可能发生。

“李成没问题!”大家非常信任李成的应急处置能力,纷纷提到长征六号运载火箭首飞任务。

2015年,长征六号火箭首飞,阵地指挥的重担落在了李成身上。当万众瞩目的长征六号运载火箭挺立在发射塔架,进入发射倒计时程序时,一级发动机煤油抽真空出现故障,发射程序被迫中止。

火箭携带大量的高性能燃料,中止发射程序后,必须以最快速度排除故障,否则存在巨大风险。千钧一发之际,李成带领团队成员认真核对中止程序时的火箭和地面设备状态,突击完成火箭状态恢复,确保了已经加注液氧的火箭的安全性,并认真研究推迟发射的组织指挥程序。

24小时后,长征六号火箭重新进入程序准时实施发射,创造了“一箭20星”的航天新纪录。

“首次海上发射任务,我们必须成功!”对于太原卫星发射中心海上发射任务团队这支年轻的队伍而言,就算摆在面前的困难再多,他们也有信心逐个解决、挨个攻破。

传统航天发射环环相扣、一步一动的链式组织模式,被模块化模式取代;以往“一人一岗”的要求换成了“一人多岗”,还要对全系统熟悉掌握。

“这是一次对自我的超越。”李成说。大家通过大力开展轮岗、换岗、兼岗、顶岗训练,将单岗能力较强的人员交流到多个岗位学习锻炼,磨砺提升“一精多专”“一专多能”本领。

“一定要打通翱翔太空的海上天路。”多少位技术能手到新的岗位甘当学生、从头学起,多少个不眠之夜通宵达旦、灯火通明。截至任务前夕,海上发射任务团队90%以上的一线人员具备多个相近或相邻专业的任务执行能力,为圆满完成海上发射任务奠定了坚实的基础。

“环环相扣”,海上“接力”有难度!

“捕获目标!”“注意,还有10秒级间分离……”

伴随着,长征十一号运载号火箭起飞后,测控方舱内立刻进入紧张的工作模式中。

一个笔直如松的身影在忙碌的人群中格外显眼,一个又一个坚定有力的口令在他的口中从容发出。他叫李振荣,是测控系统指挥,任务中,他眉头紧锁,脸上写满了严肃与镇定。

海上发射任务中,李振荣所在团队担负起飞段测控任务。火箭起飞段数据对整个飞行至关重要,是测控系统的必保数据,被称为海天连线“第一棒”。

“航天发射任务中,万人一杆枪,每隔环节都不能有任何差错,就像是一场‘接力赛。”李振荣眼睛紧紧盯着测控显示屏幕,不敢有丝毫怠慢。

“设备待机,开始处理数据!”

随着最后一个口令说出,标志着火箭飞出任务段,跟踪任务圆满结束。李振荣长舒一口气,缓缓松开了握得满是汗水的拳头,脸上洋溢着兴奋和激动。

“在海上‘接力可不是闹着玩的。”李振荣说,此次海上发射任务,测控系统从陆地和远洋测控系为主向以天基测控为主的转变带来了一系列的难题,让这位测控系统指挥捏了一把汗。

任务准备期间,李振荣带领团队反复研究测控方案,克服了陌生环境目标捕获、新型号飞行轨迹研究、无光学辅助跟踪、新型通信体制下数据处理和数据回传、传统测控与天基测控配合等多个难题,他们有信心圆满完成首次海上发射起飞段测量任务这一棒“接力”。

为了这一棒精彩的“接力”,李振荣付出的远不止这些。

四年前,李振荣放弃优越的城市生活,毅然选择了晋西北大山深处的太原卫星发射中心,为的只是追逐自己心中的“航天梦”。

面对知识壁垒较高的测控专业,他全身心投入到岗位专业的学习研究当中,一本本专业书籍开始“啃”,在不到一年的时间里记下了厚厚的三本笔记本,在同批进入中心工作人员中第一个拿到上岗证。

四年的航天生涯中,从跟岗学员到伺服操作手,再到现在的测控系统指挥,每次“华丽转身”的背后都是李振荣辛勤汗水的结晶。

通信技术的转变是海上“接力”的另一个拦路虎。海上发射由于通信手段受限,指控系统全部采用无线设备,相关设备较陆地发射变化很大。

面对最新的设备和文书资料,指控系统指挥王雨航夜以继日地攻关学习,积极与总装厂技术人员进行讨论交流、技术交底,破解多个难题,创造性拿出指控系统的相关文书资料初稿,并带领系统人员完成了部分测试流程,形成最新的系统资料及相关报告,以确保海上“接力”精准无误。

每一次超越都是向上的阶梯,每一次攻关都是托举的力量,正是在一次次矢志不渝的自我超越之中,新一代中国航天人写就了属于自己的别样辉煌。

“精益求精”,海上“操作”见功夫!

12点06分,随着“01”号指挥员的一声令下,中心显控台操作手戴犇沉着地按下了点火按钮。

刹那间,伴随着震耳欲聋的轰鸣,火箭携着烈焰浓烟腾空而起,呼啸着飞向太空。

“不要小瞧中心显控台操作手的工作,它绝非按一下按钮那么简单。”戴犇说,为了保证发射任务万无一失、圆满成功,要求操作手对运载火箭的控制系统原理透彻理解,要实时监测4个屏幕数据,100多个指示灯的状态变化。

发射任务中,戴犇不仅能在规定的时间里完成上百个指令输出,同时还要兼顾到上百个控制系统有线参数的实时判读工作。严格的标准,耐心的操作,过硬的本领,这是对中心显控台操作手最基本的要求。

看着直刺苍穹的神箭,戴犇长舒了一口气。谁也想不到,他衣服下的小腹上还有一块正在愈合的手术伤口。

时间回到年初,晋西北深山腹地。初春的阳光还没来得及赶走积雪,戴犇所在的团队被命令担负长征十一号运载火箭的发射任务。

消息传开,团队人员个个跃跃欲试,戴犇却在心底里直打鼓。这是一支新组建的团队,平均年龄不到22岁,没有执行重大任务的经验,缺少相关的技术人才。更难的是要面对陌生地域、陌生环境、长距离、高强度机动、首次海上发射。

说一千道一万,干起来最关键。为了带领团队尽快攻克难关,戴犇和几名工程师,成立“攻坚小组”,带领全体同志学在前、练在前,挤出一切可利用的时间钻研学习。加班加点成了常态,在这样连续高强度的工作状态下,他的身体却出了点“小问题”。

就在下厂学习前夕,他因突发急性阑尾炎被送到了医院的手术台,经过3个小时的手术,才脱离了危险。可躺在病床上的戴犇心里想着的还是任务,术后仅仅一周就出了院,回到岗位上。

在下厂学习期间,戴犇带头从原理、电路图到实装操作逐一钻研攻关,遇到不会的问题就抓住师傅不放手,坚决要把问题学会学通。“我就没见过这么‘粘人的学生。”被问“烦”的工业部门技术专家是这样形容戴犇。

“说不辛苦,那是假的,但能够亲手按下点火按钮,见证火箭腾飞的那一刻,我觉得所有的努力和付出都是值得的。”这个来自江苏泰兴阳光开朗的大男孩,坚毅的眼神里闪着光。

这样的故事在太原卫星发射中心海上发射团队中还有很多很多。测量系统前端操作手王佩荣不分昼夜奋战在任务准备一线,在极短时间内完成编写测量系统操作规程、状态检查表和应急预案等7份任务文书资料,并顺利通过专家组评审,获得高度认可。

测发指挥宋凯帆所带领的团队曾多次经太原中转赴北京下厂学习,而家在太原的他,却顾不上和家人见上一面……

“阴晴不定”,海上“应急”展风采!

“其实发射过程并不是一帆风顺的!”

就在长征十一号运载火箭即将发射之时,中心显控台显示器突然报红,参数监控显示器连接指示灯全部熄灭,无线信号丢失。这意味着后方与前方的数据同步全部中断,火箭处于“失联”状态。

此时,离发射仅剩8分钟!中止任务,还是快速抢救?

“迅速排查故障!”千鈞一发之际,随着一道简洁口令,整个指控系统开始了一次惊心动魄的抢险。重启软件、检查接口、启动备份……一道道程序忙而不乱、紧张有序。

王雨航突然发现信号丢失的时间与保障船停靠发射平台的时间吻合,便大胆提出是保障船对无线信号进行了误遮挡,并将猜测迅速上报。

“01”号指挥员李成短暂思考后,当即下达“暂停排查”的口令。时间一分一秒地飞逝,当保障船驶离发射平台时,信号恢复。中心显控台操作手戴犇立即按照预案重新连接6台前端设备,数据通信最终恢复了正常……

3分钟后,伴随着一声轰鸣,天光地火间箭体缓缓升起,破浪翻滚,长箭倚天。

其实,和李成、李振荣、戴犇、王雨航等人一样,为了圆满完成首次海上发射任务,海上发射任务团队中还有年轻的设备操作手们,他们都付出了超乎常人想象的辛劳,在惊涛骇浪之中,为打通“海上天路”保驾护航,同样展现出了中国航天人的拼搏风采。

白天,他们要熟悉设备,研究操作技术;晚上,他们加班加点摸索操作流程。几个月下来,熟记上万个测试参数的重要意义,吃透了每个操作的技术要求和注意事项,熟悉掌握各种测试原理,每一个人都成为所在岗位的尖子。

在任务中,他们不仅要熟练掌握每个系统的理论知识,还要熟知各项操作流程。更重要的是此次发射任务是国内首次,所以对操作测试流程要求也更为精准,没有现成的经验可以照搬,一切都是从零开始。他们与技术工程师开始了夜以继日的工作,为了啃下“硬骨头”,他们请来技术能手解惑答疑,并安排17名科技人员进行下厂学习。

为了确保不出意外,设备操作手成立技术小组攻坚克难,对设施设备的可靠性稳定性,任务软件的适应性,状态设置的科学性、正确性,系统接口的协调性、匹配性,操作规程的正确性、适用性进行专项复查,进一步吃透技术状态,提高任务期间测试操作水平。

针对火箭在发射中可能会出现的问题,他们专门组织故障模式处置,针对每一种故障模式写清故障判据、明确协同口令,组织多次研讨,进一步优化指挥发射流程,并实施应急预案验证试验。

“发现目标、遥测正常、跟踪正常……”指控大厅中,不时响起报告声。

正常、正常……这个熟悉的字眼,书写在载人航天的征途上,闪耀在北斗导航星座间,铺就了“嫦娥四姐妹”的探月路。当一个个“正常”日渐成为中国航天的“日常”,中国航天也铸就了一个个“非比寻常”。

点火发射658秒后,指挥大厅屏幕上,三维动画显示出7颗卫星的“真容”:捕风一号A星、捕风一号B星……

12时23分,太原卫星发射中心领导宣布,发射任务取得圆满成功。从此,太空又多一个熠熠生辉的“中国星座”。

面對浩瀚的星辰,太原卫星发射中心海上发射任务团队年轻的航天人,用自己不同的拼搏方式为祖国打通了“海上天路”。未来,不断带给世人惊喜的中国航天,将沿着“海上天路”再起航,在天光地火和碧海蓝天间继续喷薄出属于中国人自己的骄傲和自豪。