有创机械通气腹内压与肠内营养支持期间喂养不耐受的相关性研究

2020-05-25许伊佳潘海萍

许伊佳 潘海萍

ICU应用机械通气的危重症患者可由于肠内营养引发喂养不耐受(FI)。肠内支持过程中喂养不耐受表现为腹泻、便秘、胃残余量增多、呕吐/反流、肠鸣音减弱或消失等,可延长机械通气时间、住院时间,增加病死率。喂养不耐受生理性机制为腹内压(IAP)增加,本研究针对有创机械通气腹内压与肠内营养不耐受的相关性进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年7月至2019年7月我科收治的70例气管插管的机械通气患者作为研究对象,纳入标准:年龄18~80岁;入住ICU时间≥5 d且自愿接受早期肠内营养支持的气管插管机械通气患者。排除标准:合并慢性心功能和肾功能不全;治疗期间转院、出院及放弃治疗者;治疗期间实施全胃肠外营养;入ICU IAP>20 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。其中男43例,女37例。年龄23~75岁,平均(51.26±13.26)岁。BMI 20~27 kg/m2,急性生理与慢性健康状况评分4~33分。疾病类型:循环系统疾病21例,呼吸系统疾病19例,内分泌及代谢性疾病12例,风湿性疾病8例,血液及造血器疾病7例,外伤3例。

1.2 研究方法 采用调查表,收集患者的一般资料和临床资料,一般资料包括年龄、性别、BMI指数、疾病诊断类型、耐受情况、肠鸣音、腹泻、腹泻量、腹泻次数、腹泻出现时间、便秘、24 h胃残余量、呕吐/反流、是否暂停肠内营养支持、胃肠道出血等情况。临床资料包括平均动脉压、以每12 h 1次或每6 h 1次的频率监测IAP,观察肠内营养过程中每6 h 1次监测患者喂养不耐受发生情况。具体方法如下:协助患者取平卧位,保持腹壁肌肉松弛状态,排空膀胱,通过无菌原则消毒子母尿袋穿刺港,缓慢将25 ml的0.9%氯化钠注射液通过负压腔向尿管内注入,保持以患者腋中线为基准调节零点,读取输液器稳定后页面数据。考虑膀胱充盈性,应每间隔1 min测量1次,反复测量2次,取平均值。0级IAP<12 mmHg;I级IAP为12~15 mmHg;II级IAP为16~20 mmHg;III级IAP为21~25 mmHg;IV级IAP为>25 mmHg[1]。

1.3 评价标准 (1)呕吐/反流。12 h内出现口中有营养液。(2)腹泻。每日大便次数>4次,量<500 ml,便出现不同程度湿软、不成形[2]。(3)肠鸣音减弱或消失。每分钟肠鸣音>4次,或3~5 min 1次。(4)便秘。3日内未自主排便,或采用甘油剂灌肠仍无排便,或排便量<50 g[4]。(5)胃潴留。自患者开始肠内营养后,间隔4 h回抽胃内容物,累计12 h内回抽胃内液体总量>1000 ml,即为胃潴留。(6)胃肠道出血。反流/呕吐或大便可见血性液体,且经潜血试验检查可确诊为胃肠道出血[4]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0统计学软件,计数资料采用百分率进行描述性分析,两变量之间的相互关系采用直线相关性分析(Pearson相关性分析)。检验水准α=0.05。

2 结 果

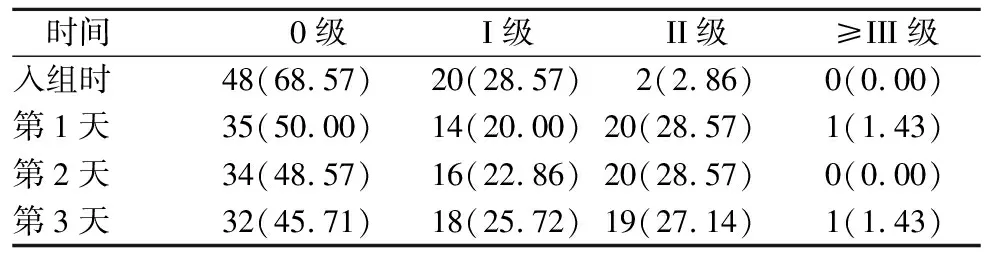

2.1 肠内营养3 d内患者IAP水平分析(表1)

表1 肠内营养3 d内患者IAP水平分析

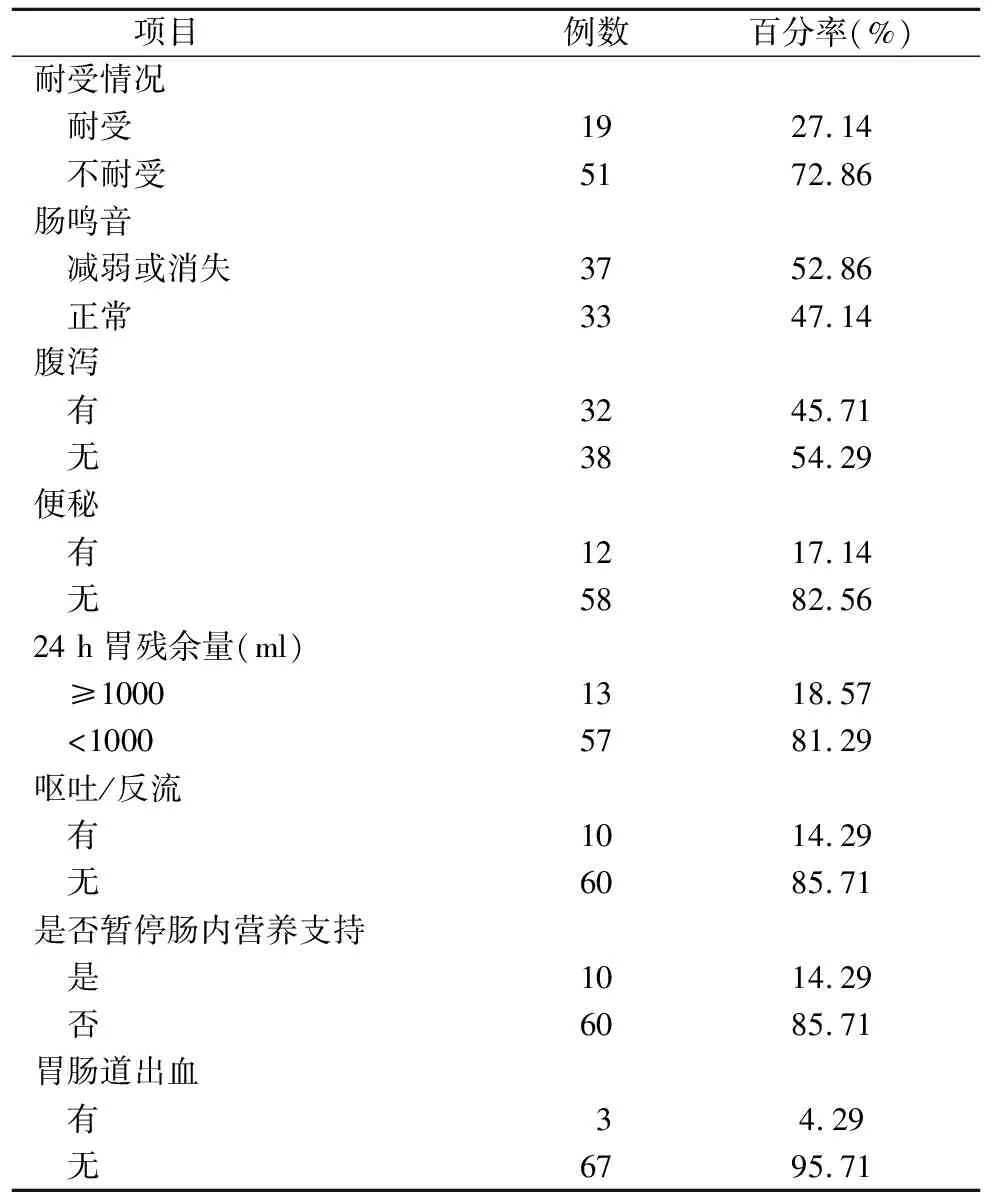

2.2 患者肠内营养情况分析(表2)

表2 患者肠内营养情况分析

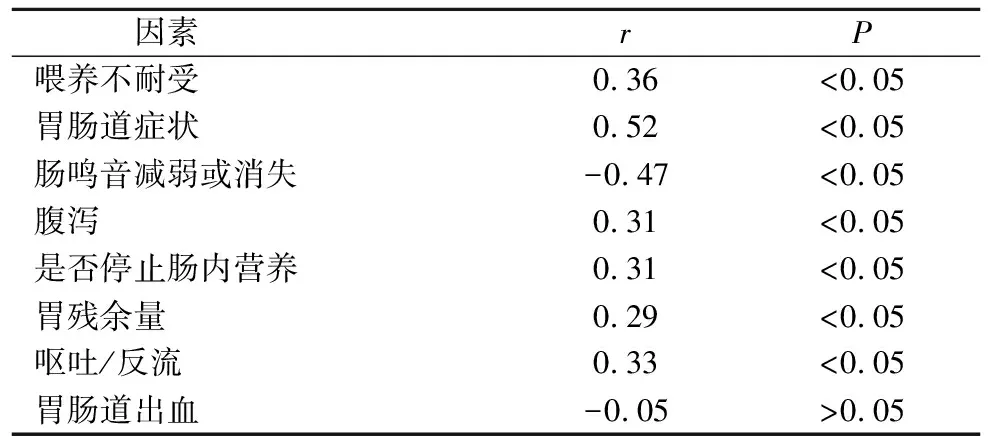

2.3 IAP水平与肠内喂养相关性分析(表3)

表3 IAP与肠内喂养相关性分析

3 讨 论

肠内营养支持可增强肠道保护屏障,减少菌群移位,促进肠道激素分泌,增强肠道和免疫功能,改善各项营养指标和状态,预防和减少近远期并发症。肠内营养过程中,由于患者病情危重、肠道功能减弱及多项临床操作干预,增加患者喂养不耐受的发生率[5]。临床危重患者IAP 5~7 mmHg,而本次受试者测得IAP<12 mmHg发生率高达68.57%;表1显示,患者在实施肠道营养支持前3 d内的IAP水平较为平稳,且与入组时相比,II级患者占比较高,由此可见,病情危重为患者早期实施肠内营养支持引发IAP升高的因素,但并未引起I级、II级IAP的喂养不耐受症状。该结果符合欧洲病重医学会IAP未升高至20 mmHg仍可继续基于肠内营养支持的推荐相符。结果显示,受试者IAP与喂养不耐受症状呈正相关性(P<0.05),由此可见,对于有创机械通气患者IAP越高则不耐受症状发生种类越多,由于IAP增加后,肠管和肠壁血管受压,降低胃肠道血液灌注量,引发胃肠道绒毛萎缩断裂和黏膜糜烂出血,增加患者肠道功能障碍和不良反应症状[6],直接影响胃肠道营养吸收、消化功能和肠道功能蠕动延缓,从而出现胃肠道排空延迟[7]。而对于有创机械通气早期肠内营养支持的原因包括:(1)对于气管插管患者括约肌压力和气管插管的气囊压迫食管导致咽喉敏感性降低,咽喉肌逐渐出现废用性萎缩[8],导致咳嗽无效,当营养液通过管道输送至胃内,胃肠道的清除降低,反流营养液至口咽或导管内[9]。(2)对于肠内营养制剂成分和速度均可影响肠内营养不耐受的发生,短肽型、中链脂肪酸、整蛋白型混合制剂可有效引发腹泻等不耐受性,且输注越快发生不耐受症状越高[10]。但患者IAP与肠鸣音减弱或消失的喂养不耐受症状呈负相关性(P<0.05),其原理在于IAP升高,腹腔压力压迫肠管和肠壁血管,影响胃肠道功能,延缓肠道蠕动,影响肠道蠕动,造成肠鸣音减弱或消失[11]。本研究中患者腹泻、是否停止肠内营养、呕吐/反流、胃残余量与肠内营养3 d内IAP呈正相关性(P<0.05);由此可见,IAP增加所致肠道蠕动降低,影响胃肠道的消化功能,最终造成腹泻、胃残余量、呕吐/反流等发生。本研究结果显示,当肠内营养前3 d IAP≥11 mmHg时,应警示患者可能有喂养不耐受症状发生的可能[12]。

为避免机械通气肠内营养支持患者发生喂养不耐受情况,应将肠胃鼻饲管改为空肠鼻肠管途径,指导患者仰卧位头偏左,待将胃管经鼻插入胃内后再次向下插入25 cm,将空肠鼻胃管外端约40 cm处固定,可起到双重预防食物反流和降低IAP的作用。给予患者布拉氏酵母菌散每次1袋,每日3次,可有效促进肠道对营养液内营养素的消化与吸收效果,且布拉氏酵母菌散可快速在胃肠道黏膜内壁定植,纠正胃肠道功能紊乱和抑制炎性因子的炎症反应,增强胃肠道免疫功能[13-14]。除此之外,护理人员还应定时测量患者IAP,对于IAP≥12 mmHg时,应给予降低腹内压和促进胃肠道消化的护理措施。