钝针扣眼穿刺法在维持性血液透析患者自体动静脉内瘘中的应用

2020-05-25孙畅

孙畅

血液透析是终末期肾脏疾病长期有效的替代治疗方法。自体动静脉内瘘因其使用时间长,并发症发生率低,对患者的生活影响小等特点,是目前维持性血液透析首选的血管通路[1]。动静脉内瘘的使用时间长短,不仅取决于患者的血管条件,手术医师的技术水平,而且还与护士的穿刺方法与技术密切相关。不恰当的穿刺方法,不仅造成患者的痛苦体验,而且会造成内瘘血管的损伤,进而影响内瘘的使用寿命[2]。恰当的穿刺方法和良好的穿刺技术不仅能减轻患者的穿刺痛苦,保证充足的透析血流量,而且能减少并发症的发生。钝针扣眼穿刺技术是近几年开始在我国开展应用,相关研究不多。据相关报道,该技术能提高一次性穿刺成功率,减轻患者的疼痛症状,减少穿刺并发症的发生。现将钝针扣眼穿刺与锐针绳梯穿刺两种穿刺方法对维持性血液透析患者自体动静脉内瘘的作用效果对比,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016 年4 月~2017 年7 月在本院行血液透析自体动静脉内瘘穿刺的90例患者,男42例,女48 例;年龄26~71 岁,平均年龄(48±16 岁);原发性疾病:糖尿病肾病33 例,高血压肾病26 例,慢性肾小球肾炎22 例,其他肾病9 例;动静脉内瘘时间12 个月~7 年。将患者随机分为实验组和对照组,每组45 例。纳入标准:①自体动静脉内瘘治疗的维持性血液透析患者;②透析时间≥1 年,3 次/周,4 h/次;③自愿参与本研究并签署知情同意书。排除标准:①临时性血管通路,中心静脉通路;②出现急性、严重并发症;③意识、认知功能障碍患者。

1.2 方法 对照组患者使用JMS 16G 锐针,采用绳梯式穿刺,动作轻柔,缓慢进针,每个穿刺点距上一次的穿刺点约2.0 cm。治疗结束后,无菌棉球覆盖,适当的力度按压,即确保穿刺点不出血,又能扪及血管搏动或震颤,按压时间20~30 min。实验组首先采用16G 普通锐针与皮肤呈20~25°进针,采用统一角度及同一深度在同一穿刺点穿刺8~14 针,皮下隧道形成改为钝针穿刺。穿刺步骤如下:常规消毒穿刺部位,用消毒棉签去除扣眼穿刺处的血痂后再次消毒;使用钝针从扣眼处轻柔旋转并缓慢进入血管。如果穿刺困难,则需使用普通锐针经原隧道再穿刺几次。治疗结束后,按压时间5~10 min。穿刺期间均进行自体动静脉瘘健康教育:①自体动静脉内瘘的保护方法;②透析治疗前用肥皂、温水清洗穿刺部位;③透析结束后24 h 内保持穿刺部位的干燥,减少感染的几率。治疗后两组患者均进行12 个月的随访。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者一次性穿刺成功率、穿刺点渗血率、拔针后按压时间、疼痛程度以及穿刺点感染、内瘘狭窄、内瘘闭塞、动脉瘤的发生情况。疼痛程度采用疼痛数字评价量表(NRS)评定,0 分为无痛,1~3 分为轻度疼痛,4~6 分为中度疼痛,7~10 分为重度疼痛,分值越高说明疼痛越剧烈[3]。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

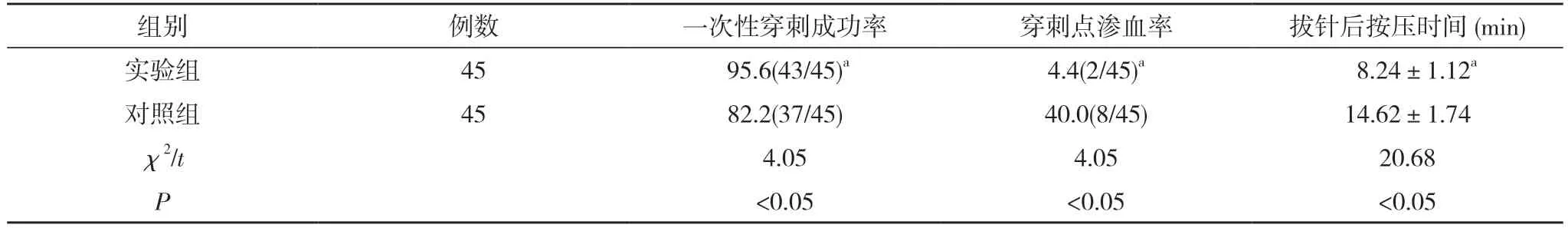

2.1 两组患者一次性穿刺成功率、穿刺点渗血率、拔针后按压时间比较 穿刺1 个月后,实验组一次性穿刺成功率高于对照组,穿刺点渗血率低于对照组,拔针后按压时间短于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

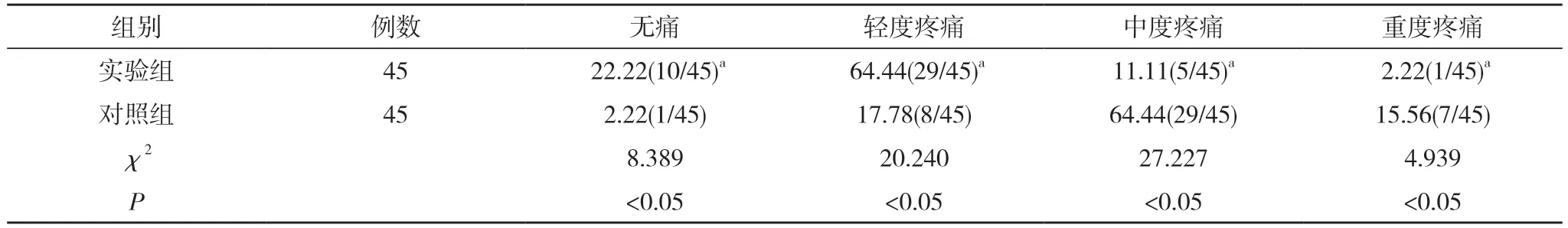

2.2 两组患者疼痛程度比较 实验组患者中无痛占比、轻度疼痛占比均高于对照组,中度疼痛占比、重度疼痛占比均低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

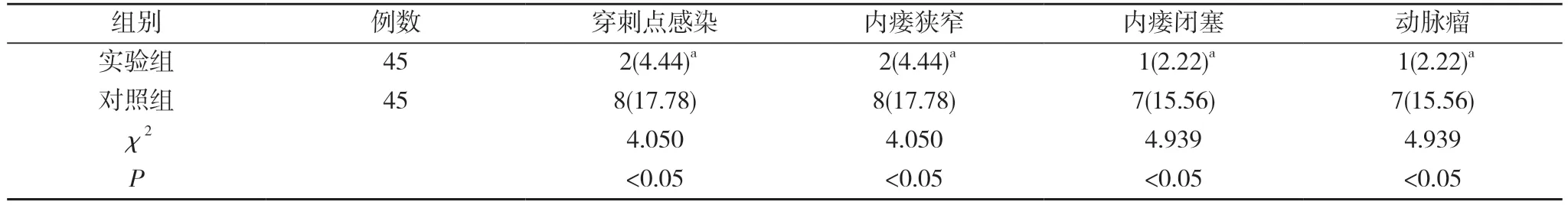

2.3 两组患者穿刺点感染、内瘘狭窄、内瘘闭塞、动脉瘤发生情况比较 随诊12 个月后,实验组穿刺点感染、内瘘狭窄、内瘘闭塞、动脉瘤发生率均低于对照组,差异均具有统计学意义(P>0.05)。见表3。

表1 两组患者一次性穿刺成功率、穿刺点渗血率、拔针后按压时间比较(%,)

表1 两组患者一次性穿刺成功率、穿刺点渗血率、拔针后按压时间比较(%,)

注:与对照组比较,aP<0.05

表2 两组患者疼痛程度比较(%)

表3 两组患者穿刺点感染、内瘘狭窄、内瘘闭塞、动脉瘤发生情况比较 [n(%)]

3 讨论

自体动静脉内瘘是目前长期血液透析患者最为理想的血管通路,是维持性血液透析患者重要的生命线[4]。长期透析患者多合并有高血压、糖尿病,血管条件相对较差,内瘘较易出现并发症;因此选择适宜的穿刺方法对减少动静脉内瘘的损伤,防止并发症的发生意义重大。

锐针绳梯穿刺要求新的穿刺点与上次穿刺点有一定的距离间隔,对血管条件要求较高。钝针扣眼穿刺对同一穿刺点反复穿刺直至形成隧道,特别适用用血管条件差、血管相对较短的患者。本组研究结果显示,两组穿刺方法血流量均在240~360 ml/min。实验组一次性穿刺成功率高于对照组,穿刺点渗血率低于对照组,拔针后按压时间短于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。实验组患者中无痛、轻度疼痛占比均高于对照组,中度疼痛、重度疼痛占比均低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。与文献报道一致[5-7]。可能与实验组针尖呈圆弧状,穿刺同一穿刺点(即形成的隧道部位),不需刺破皮肤和血管;而对照组针尖锐且利,每次新的穿刺点,针尖需刺破皮肤和血管有关。穿刺疼痛感减轻,患者的治疗舒适度提高,进而提高了治疗依从性和积极性。实验组穿刺为钝针缓慢捻动经隧道进入血管,而对照组为锐针刺破切割血管,加之在一段血管反复操做,动脉血流的冲击,引起血管内膜损伤、剥脱,尤其是合并有高血压、糖尿病的患者,因而动脉瘤、血管狭窄、血管闭式的发生率较高。

针对钝针扣眼穿刺体会:①固定有经验的护士对固定患者进行穿刺,减少穿刺隧道的损伤;②去痂要彻底,避免碎痂进入穿刺隧道和血管,减少感染的发生率;对不易去除的结痂,可用碘伏或红霉素眼膏软化,再行去痂;③持钝针针柄后软管进针,持软管进针,使钝针缓慢划入隧道,不易形成新的穿刺隧道,可提高穿刺的成功率,减轻患者的疼痛程度。张成亮等[8]的研究也证实持针柄后软管进针在提高患者穿刺成功率和降低穿刺疼痛感方面优于持其他部分进针。王磊[9]报道了钝针扣眼穿刺在经历一段“平静期”(通常数年时间)后感染发生率增高,“平静期”出现的时间差异较大,具体原因不明。目前针对钝针扣眼穿刺远期并发症的报道较少,该技术的优劣还需要多中心、大规模,随机对照研究。

综上所述,钝针扣眼穿刺可提高一次性穿刺成功率,降低穿刺疼痛程度,减少穿刺并发症的发生,尤其适用于血管条件差、血管过短的患者。