民族旅游与产业融合:研究进展与启示

2020-05-24张莞

张 莞

(成都信息工程大学银杏酒店管理学院,成都 611743)

对经济欠发达但资源丰富多样的民族地区来说,因地制宜发展旅游业是实现资源优势向产业优势转化的现实选择,也是扶贫攻坚,城乡统筹和实现社会、经济、文化、环境协调发展的最佳途径。

随着我国步入大众旅游时代,自助旅游和自驾旅游开始兴起,民族地区已经从“养在深闺人未识”变为现在的热门旅游目的地。在我国52 个世界遗产中,近半数位于民族地区。民族旅游俨然成为我国一种重要而特殊的旅游类型。但也应清楚地认识到,民族地区由于受制于地理区位条件和历史原因,经济发展条件基础较差,基础设施建设滞后,旅游业的市场化程度和产业层次较低,造成旅游经济总体发展水平较低。同时,旅游业还没有在民族地区全面开展,省际之间和省域范围的旅游业发展都有较大的差别,民族旅游呈非均衡发展态势,旅游业的带动效应没有充分发挥出来。

在我国推进全域旅游发展战略的新形势下,民族地区要凭借发展旅游业的先天优势寻求旅游业的产业创新和产业突破,探索旅游业与其他产业的融合和互动,积极创新旅游新业态势必将成为一个重要切入点。从2009年国务院颁布《关于加快发展旅游业的意见》至今,多项政策也多次提出要促进民族旅游与文化、生态、乡村等的融合,推动旅游产业结构的拓展升级。

民族旅游相关研究已经开展了二十几年的时间,如今每年都有上千篇论著问世,探讨的重点或是基于人类学、社会学的文化变迁、社区参与等话题,或是基于经济学、管理学的旅游影响、旅游开发等问题。最近五年来,由于产业融合现象的层出不穷和大势所趋,学术界从产业融合角度研究民族旅游开始增多。本文以CNKI 数据库为基础,对民族旅游与产业融合的相关研究进行了系统回顾和综合评述,以期为民族旅游可持续发展研究提供一个参考。

一、文献来源和统计分析

选择CNKI 的期刊库和硕博士库,以主题词“民族”“旅游”“产业融合”进行检索,共得到179 篇文献,其中核心期刊来源和中文社会科学引文索引(CSSCI)来源共24篇。

(一)研究文献发表年份和数量分析

1.期刊文献

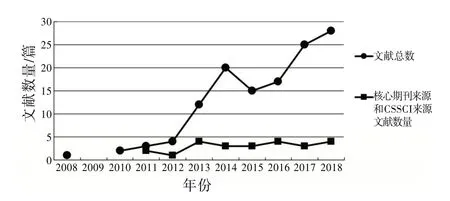

从期刊文献发表年份和数量来看(如图1),2008年到2018年,民族旅游与产业融合的相关研究总数不多但在不断增加,特别是在2013年前后出现了第一个研究高潮。2016 年全域旅游理念提出以后,民族地区的旅游产业融合受到了更多的关注。但同时也可以看出,核心期刊来源和CSSCI 来源的文献较少,每年都保持在不到5 篇的数量,说明高质量、高水平的研究不多且增长缓慢,民族地区的旅游产业融合研究还需加强深度和广度。

图1 民族旅游与产业融合研究文献年份和数量分布(期刊文献)

2.硕博士论文

在52 篇硕博士论文中,硕士论文48 篇,博士论文4 篇,时间集中在2013 年以后。硕士论文的发文机构主要集中于广西、云南、贵州等西部民族地区。民族地区的旅游产业融合还没有引起足够的重视,这可能跟民族地区的旅游产业化程度较低,产业融合浅层次,数据和资料较难获取等因素有关。

(二)研究文献关键词分析

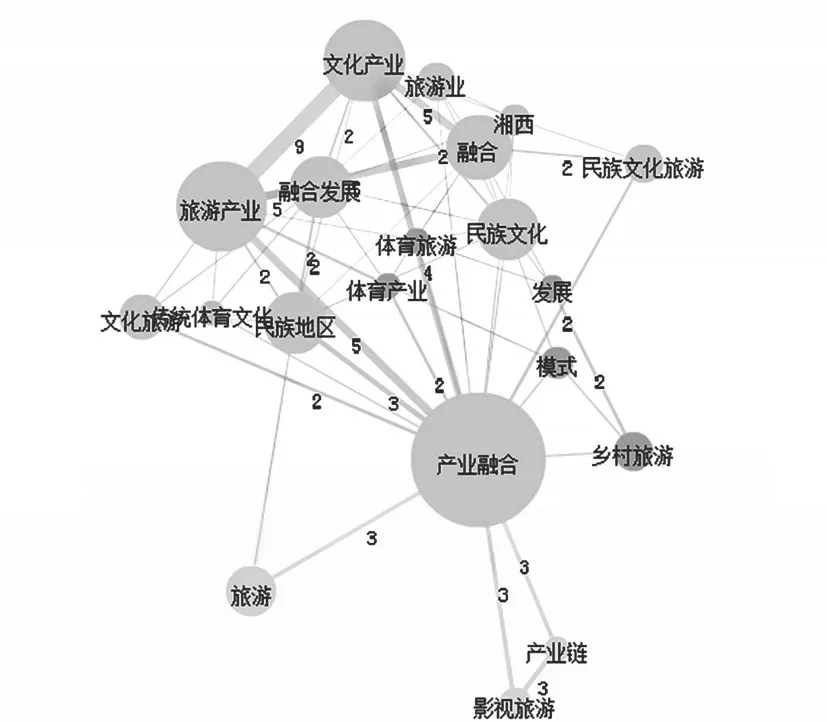

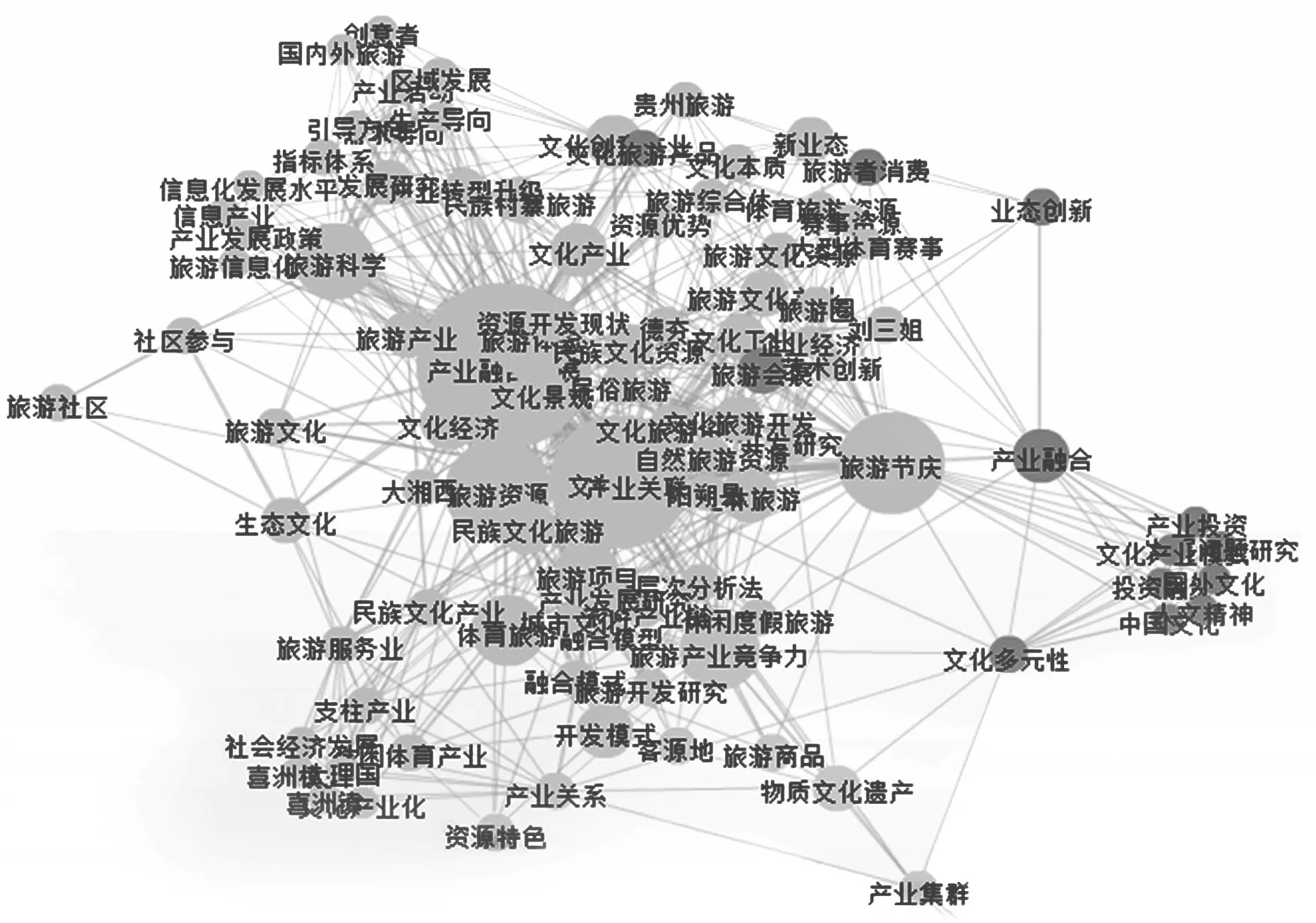

如图2和图3,出现频率较高的关键词集中在乡村旅游、民族文化、文化旅游、旅游节庆、村寨旅游等。说明这些都是民族地区旅游产业融合研究的热点问题。

图2 关键词共现网络(期刊文献)

图3 关键词共现网络(硕博士论文)

(三)研究文献基金来源分布

在34篇具有基金来源的期刊文献中,一半以上的论文基金来源为国家社科基金(56%),其次为湖南省社科基金(26%),显示出民族旅游、产业融合问题的重要性。

(四)研究文献学科分布

从学科分布来看,期刊文献中51%的文献属于旅游学、经济学等经济管理类研究,34%的文献为民族学、人类学等人文学科,10%的文献属于体育、农业学科。硕博士论文中,有55%的文献属于经济与管理科学,34%的文献属于哲学与人文社会科学,还有少量文献涉及工科研究。说明民族地区旅游产业融合的研究方法主要是经济管理和人文学科的研究方法。

二、研究文献内容综述

进一步精读这179 篇文献的题目和摘要,同时考虑引用次数,期刊影响因子,最终筛选出期刊论文87 篇,硕博士论文27 篇,共114 篇重点文献进行全面研读。可以发现,研究区域主要集中在贵州(23 篇)、湖南(19 篇)、云南(17 篇)和广西(16 篇)等西南民族地区;实证研究是主流,旅游与文化的融合(73篇),旅游与体育的融合研究(16篇)是绝对的研究热点。旅游与乡村和农业,以及与航空、医药、信息等新兴产业的融合,目前尚未受到更多关注。

(一)民族地区旅游业与文化产业的融合

1.融合条件和基础研究

民族地区独具魅力的自然风光、生态环境以及原始古朴的民族民俗风情是旅游与文化产业融合的坚实基础,政府的重视与支持也为旅游与文化产业的融合互动提供了有利条件。但民族地区目前文化产业普遍较弱,作为产业主体的企业还很弱小,文化品牌难以形成。张遵东和张文平分析了贵州省旅游业与民族文化产业融合的客观必然性、制约因素,从政策、品牌、居民参与等方面提出了对策建议〔1〕。

2.融合过程和动力机制研究

民族地区旅游业与文化产业的融合受到各种因素的驱动,一般来说驱动因素来自于产业内部和外部两个方面。张海燕和王忠云认为技术进步是民族文化旅游创意产业产生和发展最主要的驱动力〔2〕。张玉蓉等认为市场要素和融合环境决定旅游业与文化创意产业融合的创新度,而融合创新度影响产业竞争力。因此,旅游企业与文化创意企业应该加强合作,提高融合创新力度〔3〕。张俊英和马耀峰以青海省互助县为例,研究了民族地区旅游产业与文化产业融合的动力机制,认为企业是内在驱动力,文化旅游需求是拉力,政府主导是推力,科学技术为支撑力〔4〕。

3.产业融合的发展模式与策略

民族文化与旅游业融合形成了民族文化旅游产业,其核心就是民族文化旅游资源的商品化、市场化、品牌化。汪俊芳提出了广西民族文化旅游产业化开发的五大模式〔5〕。尹贻梅和鲁明勇以张家界为例研究了民族地区旅游创意产业发展策略,提出要着力开发当地的旅游创意产品〔6〕。喇明英认为川西高原民族地区的旅游与文化融合仍处于较低水平,要打造文化旅游品牌并建设产业融合发展的载体平台〔7〕。梁爱文认为民族文化旅游创意产业的融合要以市场为导向,有机整合创意和文化、旅游资源〔8〕。夏兰等提出了民族传统体育文化与旅游产业融合发展的三种模式,即中心模式、嵌入模式和园区模式,需要提升产业融合发展内驱力,优化产业融合发展软环境,增强融合成果市场竞争力和拓宽产业融合发展渠道〔9〕。杨军分析了青海藏区文旅融合发展现状,指出还需要促进文化旅游与多领域和多业态的融合〔10〕。董鸿安和丁镭构建了非物质文化遗产旅游开发与保护理论模型,提出了渗透型融合、重组型融合和延伸型融合三种融合路径〔11〕。

4.产业融合的影响和效应

旅游业与文化创意产业的融合效应可分为经济、社会、文化、环境等方面。目前的研究侧重于旅游产业融合的经济效应和文化效应,而环境方面的影响少有学者论述。谢红雨等分析云南民族文化旅游产业在2003 年至2012 年间的总体效益逐年增长,对云南省GDP 增长做出的贡献越来越大〔12〕。李志勇和于萌定量分析了旅游产业融合有利于改善欠发达地区的产业发展环境、产业结构、就业状况以及居民的综合素质〔13〕。邢启顺认为西南民族地区的“文旅互动融合”发展模式促进了经济转型、社会转型和文化重构〔14〕。

5.产业融合的程度

由于数据难以获取,少有学者尝试定量分析民族地区旅游业与文化产业的融合程度。近年有一些硕士论文采用不同方法计算了产业融合度。任志君用熵值法计算出张家界市旅游产业与文化创意产业的融合协调水平只达到初级水平〔15〕。栗悦利用灰色关联法计算桂林市的旅游产业和文化产业的关联度,发现还没有完全发挥出产业融合效应〔16〕。邓澧雨利用Lotka-Volterra 方程计算了武陵山片区旅游产业与文化产业的融合趋势,认为张家界市旅游产业与文化产业的融合较好,但没有进一步计算产业融合度〔17〕。

6.产业融合的案例分析和专题研究

在民族地区旅游业与文化产业融合的案例研究中,有关民族旅游演艺和民族影视旅游的讨论较多。前者是民族地区旅游业与文化产业融合的主要表现,从早期的丽江“纳西古乐”到张艺谋的“印象系列”,以及现在各地的旅游演艺项目遍地开花,对此学者们的探讨多为民族旅游演艺产品的策划开发、品牌营销等方面。后者的探讨主要集中在影视城的建设和运营方面。总体来看,从产业融合角度进行的深入研究还较为缺乏。

旅游演艺的案例分析对象集中在“印象·刘三姐”和张家界。刘艳兰以阳朔“印象·刘三姐”为例进行实证分析,指出文化产业与旅游产业的融合模式可分为资源、市场、机制三个层面〔18〕。李广宏和席宇斌认为民族旅游演艺产品的开发应该由“舞台化商品化”向“民族性原真性”转变〔19〕。黄炜通过对“印象·刘三姐”“魅力湘西”“天门狐仙”三个案例的扎根分析,认为产业融合是旅游演艺业态创新的一个重要驱动力〔20〕。张琰飞和朱海英认为文化与旅游业的融合要经历需求、市场、产品、企业、产业链五个环节,应该完善武陵山片区的文化旅游信息化设施和平台〔21〕。

从产业融合角度探讨的影视旅游研究较少。朱江瑞和文铭茂指出宁夏黄河金岸影视基地和旅游业的互动和合作不足,投融资体制尚不健全,融合成效不明显,开发民族特色的影视文化旅游产品是关键〔22〕。左伟认为贵州的旅游业与影视产业未能实现融合发展,产业联动不足〔23〕。

(二)民族地区旅游业与体育产业的融合

早在2009 年,国务院《关于加快发展旅游业的意见》中就提出要推动旅游业与体育等产业融合发展。产业融合也是当前体育产业发展的时代主题。民族地区的传统体育活动承载了丰富多彩的民族风情和民俗文化,具有与旅游业互动融合的优势条件,正在成为民族地区旅游发展的活力源泉。近年来国内对民族地区体育旅游的研究有增加的趋势,但总体来说数量较少,需要引起学界更多的关注。

与民族文化旅游一样,学者们着重于探讨民族地区传统体育文化如何进行旅游资源开发,而很少提及体育与旅游如何产业融合。田祖国和钟海平提出武陵山区要强调民族传统体育文化产业和旅游业的互动发展〔24〕。刘少英和赵志强认为要在保护好湖南西部民族文化生态圈的基础上,深入挖掘体育文化内涵,寻求旅游业与体育的有机融合〔25〕。韩玉姬和王洪坤提出“隔离”式融合模式来解决民族地区传统体育文化与现代文化的冲突和矛盾问题〔26〕。

部分学者认为体育与旅游的产业融合要重视体育旅游产品的开发。段彩丽提出要从产业发展的角度构建体育旅游开发模式,川西民族地区应该采取“旅游+体育”的模式,以旅游资源为依托找到开发体育旅游产品的切入点〔27〕。陈炜认为桂滇黔少数民族地区传统体育与旅游业的融合属于产业交叉型融合模式,因此要注重增加传统体育文化旅游产品的附加值〔28〕。

在旅游业与体育如何融合的探讨中,打造体育节事品牌或许是一个突破口,比如雷巍和丁玲辉提出西藏要推出系列化的民族体育节事品牌活动,并提高民族体育项目的体验性和娱乐性〔29〕。张小林等认为湘西德夯苗寨应该打造“国际鼓王大赛”品牌,加强体育、旅游与文化创意产业的融合〔30〕。杨建鹏和丁玲辉分析了西藏乡村旅游与传统体育的融合现状,认为要培育和打造体育节庆品牌〔31〕。周平和白晋湘认为民族传统体育节庆与旅游业的融合面临需求障碍和供给障碍〔32〕。

(三)民族地区旅游业与农林畜牧业的融合

农业、林业和畜牧业是民族地区居民的主要生计。在民族地区发展旅游业的实践中,因地制宜开展的农家乐、乡村旅游是最早、也是最普遍的形式,属于典型的旅游产业融合。目前的研究初步讨论了民族村寨旅游与农业景观的融合,而畜牧与旅游的融合还少有涉及。

黄燕玲认为目前西南少数民族地区农业旅游发展较为适合的模式是政府主导下农旅结合、农民参与的发展模式,但她没有进一步讨论农旅如何结合的问题〔33〕。白晋湘等提出了村寨旅游与生态农业融合发展的三个层面,其中生态农业旅游产品开发是基础〔34〕。农业文化遗产具有较高的观赏价值从而成为重要的旅游资源。孙业红等分析了贵州从江的“稻鱼共生系统”农业文化遗产的旅游开发,认为要将民族风情和稻鱼共生资源融合起来,开发具有民族特色的农业旅游产品〔35〕。

刘宏文提出了云南香格里拉的畜牧业和旅游业共享资源渗透发展模式,其实质就是探讨了畜牧业和旅游业的产业融合,其融合发展的基础条件就是香格里拉丰富的草场资源和多样的畜产品〔36〕。李倩娜等认为新疆禾木喀纳斯乡的旅游业与畜牧业融合发展存在功能融合不深入的问题,应该推动畜牧业和旅游业、手工业之间的促进和融合〔37〕。

(四)民族地区旅游业与会展业的融合

民族地区旅游业与会展业的融合具体表现主要为节事旅游和旅游节庆,两者的概念有相似之处但也存在差异。两者的本质都是要能吸引游客,因此旅游产业融合研究应从如何将独特的民族文化融入到节事活动中,提高节事活动的参与性和体验性等方面展开。李英花和崔哲浩认为延边应该多开发既有参与性,又有观赏性的民俗旅游节庆项目,才能吸引更多游客〔38〕。罗中玺和袁凤琴认为贵州铜仁地区的民族旅游节庆活动没有很好地融合现代旅游消费特点,因此造成节事旅游经济效益不显著〔39〕。唐雪琼等分析了云南哈尼长街宴的演变,认为文化调适与重构促成了“地方文化传统”与“现代旅游发展”的融合〔40〕。虽然学界对节事旅游和旅游节庆的论述较早,成果颇多,但从产业发展方面进行的深入研究同样较为缺乏。

(五)民族地区旅游业与商贸业的融合

由于旅游业与商贸业的融合主要体现在城市层面,因此民族地区的相关研究甚少,集中在民族旅游商品开发和旅游购物研究两个方面。

旅游商品是民族文化艺术和旅游者需求相融合的产物,主要包括旅游纪念品、工艺美术品、土特产等等。很多学者都指出了目前民族地区旅游商品的同质化和千篇一律的问题,保护和传承民族文化是基础,创新开发设计是途径。刘筏筏认为旅游商品缺乏民族特色和销售场所,需要创新观念、设计、生产和销售〔41〕。张婷和宣冬红提出云南鹤庆新华村白族旅游手工艺品的开发需要政府、旅游开发商和居民三个利益相关者共同参与〔42〕。

购物是旅游六要素之一,购物与旅游的融合可以提高旅游收入,促进当地经济发展。陈刚和白廷斌通过调查泸沽湖的民族文化旅游商品购物市场,发现存在同质化现象、类型单一、缺乏创意、市场竞争无序等问题,优质服务、整合资源和社会参与或许是解决路径〔43〕。王克军认为西部民族地区应打造民族特色的购物社区,着重提高旅游购物的互动性和体验性,以激发游客的购物需求〔44〕。

三、研究文献的总体评价

(一)研究内容评价

1.民族地区旅游产业融合的基础性研究有待加强

要探讨民族旅游与产业融合的关系,民族地区旅游产业融合的概念内涵、重要性和必要性、特殊性、融合条件和基础、融合障碍等等基础性问题必须首先进行分析并得到解答,而现有的研究没有完整、充分回答这些问题,构建一套民族地区旅游产业融合的理论体系就显得十分必要。

2.旅游业与文化产业的融合研究最全面

在现有的民族地区旅游产业融合相关研究中,旅游业与文化产业的融合研究数量占绝对优势,研究内容也最为全面,涉及到融合条件和基础,融合过程和动力机制,产业融合的发展模式与策略,产业融合的影响和效应,产业融合的程度等等方面,实证分析也较多。但现有研究更多趋向于文化和旅游的表层融合现象的讨论,而对于为什么融合,如何融合,融合效应怎样,存在哪些制约因素,重点和难点是什么等等,深入的研究尚有欠缺。另外,案例分析和实证研究的对象十分有限,比如民族旅游演艺的专题讨论集中在“印象·刘三姐”,而对其他民族旅游演艺项目关注甚少,对旅游与影视,旅游与民族文化创意的融合也需要加强和完善。

3.旅游业与体育产业的融合研究增速快

近几年民族地区旅游业与体育产业的融合研究逐渐增多,重点集中在体育旅游产品的开发和体育节事的品牌打造,但同样浅层分析多,深入探讨少。研究内容上比较局限,缺乏旅游与体育产业融合的条件和环境,内在机理和融合模式的分析,另外,实证研究和案例分析尚需加强。

4.旅游业与农业的融合研究需要得到更多的关注

民族地区发展农家乐虽然较早,但作为最原始、最主要的生计来源——农业,少有研究提及民族地区农业的现代化以及与旅游业的融合互动,对于民族地区比较普遍的农副产品销售与休闲旅游结合的乡村旅游研究明显不足。

5.综合性和复合型产业融合研究尤为缺乏

目前的研究更多强调旅游业与某一产业的单一融合,但现代旅游消费需求的多样性显示,全方位、多角度的全面融合正是今后旅游产业创新升级的方向,也是旅游经济增长的动力源泉。因此,需要更多关注民族地区旅游业与其他产业的综合性、复合型产业融合,比如乡村旅游与民俗文化、商业贸易的融合,体育文化与传统节事、康养旅游的融合等等。

6.产业融合效应的评价方法存在弊端

目前主流的方法有投入产出法、赫芬达尔指数法、熵指数法、灰色关联法、相关系数法等。但这些方法各有利弊,都只能从某一方面反映产业的关联程度,并不能完全替代产业融合程度。

7.研究区域和对象较为有限

案例分析和实证研究的对象十分有限,研究区域过于集中于贵州、湖南、云南和广西等地,但对西北、东北民族地区的关注不够。

(二)研究方法评价

现有的民族旅游研究多从民族学、人类学、旅游学的角度出发,往往过于聚焦在民族文化旅游的开发问题,而忽视了旅游的产业属性和经济特征,少有研究从产业经济发展、产业转型升级、产业融合创新角度去探讨民族旅游的可持续发展,从经济学的角度去研究产业融合问题尤为少见。研究方法基本为描述性的定性研究,很少使用定量分析方法,研究视角和研究方法的单一,使得研究结论缺乏较强的说服力和普适性。

四、启示与展望

在如今全域旅游和产业融合发展的大背景下,民族旅游产业融合的研究将会由基础性研究向应用性研究推进,研究广度和深度将进一步得到提升。

第一,民族地区的产业基础和产业化程度普遍薄弱,可与旅游业融合的主要是农业、乡村、文化等优势资源,应该更多研究旅游业与这些产业的融合条件和基础等基础性问题,对于融合过程和内因,融合机制的影响因素,融合途径和模式,融合程度和效果评价等方面需要加强。比如民族地区旅游与文化的产业融合,要研究如何兼顾传统文化保护与传承、生态环境维护与旅游资源开发,如何深挖民族传统文化内涵,在商品化、市场化、产业化方面进一步深入探讨。

第二,民族地区旅游业与体育、文化、节事、商贸等产业的综合性融合将成为趋势。民族地区旅游产业的拓展升级和融合创新应该引起更多的关注。应该跳出旅游业与某个产业单一融合的惯性思路,借鉴国内外成功案例的先进经验,重点分析民族地区旅游产业综合性融合的可行性和实现途径。

第三,产业融合效应研究应该加强和完善。评价产业融合的效应不仅仅局限于融合程度的计算,应该综合应用多种方法,定性分析和定量计算结合起来,建立一套评价指标体系,这样得到的结果更为科学、全面。

第四,案例分析和实证研究应该进一步拓展范围。一方面,研究区域应进一步扩大,比如四川、陕西、新疆等少数民族人口大省和旅游资源大省的旅游产业融合,应该得到更多的关注。另一方面,民族旅游与农业和乡村、民族旅游与演艺、民族旅游与影视的融合研究也需要补充和完善。

第五,研究方法的多样化和多视角。以产业经济学、旅游学、民族学为主要视角,综合运用定性和定量研究方法,采取理论分析与实证研究相结合的方式,以产业融合为切入点来关注民族旅游可持续发展问题应该是未来的研究方向。