纺织品中的黏合剂对纤维定量化学分析的影响

2020-05-23郁振强

郁振强,陈 晓

(上海海关 工业品与原材料检测技术中心, 上海 200135)

纤维含量是纺织品检测中的重要的指标之一,而纺织品中的黏合剂对检测过程与检测结果有极大影响,所以对含有黏合剂的纺织品进行精确地定性定量检测分析,对纺织品生产企业以及相关检验机构具有十分重要的意义。本文采用手工拆分法、三氯甲烷/三氯乙酸法、硫酸法、近红外光谱法等4种方法对含有黏合剂的棉/聚酯纤维混纺织物的纤维含量进行检测,并对测试结果进行对比分析,优选出准确性高的检测方法。

1 试验原理

手工拆分法:选用适当的试剂(原则上该试剂对样品中的纤维不存在任何损伤)及方法,将样品中的非纤维物质去除,用手工分解法将纺织品中不同种类的纤维分开,进行干燥、称量,计算出每种纤维的质量分数[1]。三氯甲烷/三氯乙酸法和硫酸法:选择适当的试剂,溶解掉其中一种组分,将剩余纤维进行干燥、称量,根据样品质量损失的情况,计算出各组分的纤维含量[2]。近红外光谱法:采用近红外光照射时,频率相同的光线和基团发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子。近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的光就不会被吸收[3]。选用连续改变频率的近红外光照射样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内减弱,而且在另外一些波长范围内较强,透射的红外光线可携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度,从而确定该组分的含量[4]。

2 试验部分

2.1 试 剂

三氯甲烷/三氯乙酸(15 g三氯乙酸中加入三氯乙烷至100 g)、75%硫酸溶液(将700 mL浓硫酸倒入350 mL的蒸馏水中,冷却至室温,稀释至1 000 mL,质量浓度控制在1.660~1.670 g/mL)、8%稀氨水溶液(将80 mL的浓氨水加水稀释至1 000 mL),均为国药集团化学试剂有限公司的分析纯级别[5]。

2.2 仪 器

Julabo公司的SW22型恒温振荡水浴锅(50±2) ℃;上海精宏实验设备有限公司的DK-S28型恒温六孔水浴锅(95±2) ℃;METTLER TOLEDO公司的AL104型分析天平;精度0.000 1 g;聚光科技(杭州)股份有限公司的SupNIR-1520TM型光栅扫描型光纤光谱仪,波长1 000~1 800 nm,采样光斑大于30 mm,信噪比30 000∶1, 带有光纤。干燥器;有塞三角烧瓶;玻璃砂芯坩埚;称量瓶;抽滤器等。

2.3 试 样

随机选取具有代表性的各5个含黏合剂的棉/聚酯纤维混纺针织物和机织物,针织物混纺比例为棉/聚酯纤维7/93,11/89,17/83,24/76,35/65;机织物混纺比例为棉/聚酯纤维 48/52,53/47,63/37,76/24,82/18。

2.4 试样预处理

用滤纸将试验样品包裹并放入索氏萃取器中,倒入足够的石油醚将样品浸没,萃取1 h,每小时循环6次以上。萃取完成后,将试验样品取出,待石油醚完全挥发,再把试样先放在常温的蒸馏水中浸泡1 h,然后放入(65±5) ℃的蒸馏水中浸泡1 h,浴比均为1∶100,2种情况下均需不断搅拌溶液。最后将试样挤干、抽滤、自然干燥[6]。

3 试验方法

3.1 手工拆解法

取预处理的试样不少于1 g,确保样品具有完整花型,然后用手工分解法把棉和聚酯纤维分离开,烘干到恒定质量称量,结合公定回潮率计算含量[7]。

3.2 三氯甲烷/三氯乙酸法

把经过预处理的试样放入三角烧瓶中,以1∶100的浴比加入三氯甲烷/三氯乙酸试剂,使样品充分润湿并完全浸没,盖上玻璃瓶塞后放入恒温震荡水浴锅(室温)中,放置15 min。然后把三角烧瓶中的三氯甲烷/三氯乙酸移入已知质量的玻璃砂芯坩埚中,用真空抽吸排液。再加入100 mL的三氯甲烷/三氯乙酸溶液洗涤三角烧瓶,将剩余纤维转移到坩埚中,用真空抽吸排液,依次用三氯甲烷/三氯乙酸和蒸馏水洗涤不溶纤维,最后干燥、称量。并用显微镜检查剩余纤维,确认可溶纤维是否已经完全去除[8]。

3.3 硫酸法

将经过预处理的试样放入三角烧瓶中,以1∶100的比例加入75%硫酸溶液,使样品充分润湿并完全浸没,盖上玻璃瓶塞后放入恒温震荡水浴锅(50±2) ℃中,放置1 h。

把三角烧瓶中的剩余纤维过滤至已知质量玻璃砂芯坩埚,再加入100 mL同温的75%硫酸清洗三角烧瓶,用真空抽吸排液。加入新的75%硫酸溶液至玻璃砂芯坩埚中,清洗剩余纤维,重力排液,反复多次直至清洗干净。

用同温蒸馏水洗涤多次,真空抽吸排液,再向三角烧瓶中加入8%稀氨水中和,最后用同温蒸馏水洗涤三角烧瓶,每次洗涤先用重力排液再抽吸排液。最后将坩埚和剩余纤维一起烘干、冷却再称量[9]。

3.4 近红外光谱法

采用近红外光谱定量分析,开机预热0.5 h后,进行样品光谱数据的采集。对含有棉和聚酯纤维2种成分的织物进行漫反射光谱扫描,根据织物的光谱特性,选取1 300~1 800 nm作为扫描谱区,波长间隔为2 nm[10]。根据棉、聚酯纤维通过漫反射光谱扫描所反映出来明显不同的最佳回归波长这一特性,可以区别出2种纤维的差异,作为这2种纤维的定性定量依据。织物正反面各扫描1次,取试验数据的平均值。

4 结果与分析

采用手工拆解法、三氯甲烷/三氯乙酸法、硫酸法、近红外光谱法,测定棉/聚酯纤维织物含量结果与样品设计值之间对比结果,如表1~4所示。

从表1可以看出,手工拆解法得出的试验结果与样品设计值之间的平均偏差在1.0%左右,偏差比较小,试验数据也比较稳定。然而在实际中,由于黏合剂的存在,许多样品不易被拆分;有些可以被拆分,但却耗费人力、时间,工作效率也比较低。

表1 手工拆解法质量损失对比

表2 三氯甲烷/三氯乙酸法溶解后质量损失对比

注:修正系数d=1.0。

表3 硫酸法溶解后的质量损失对比

注:修正系数d=1.0。

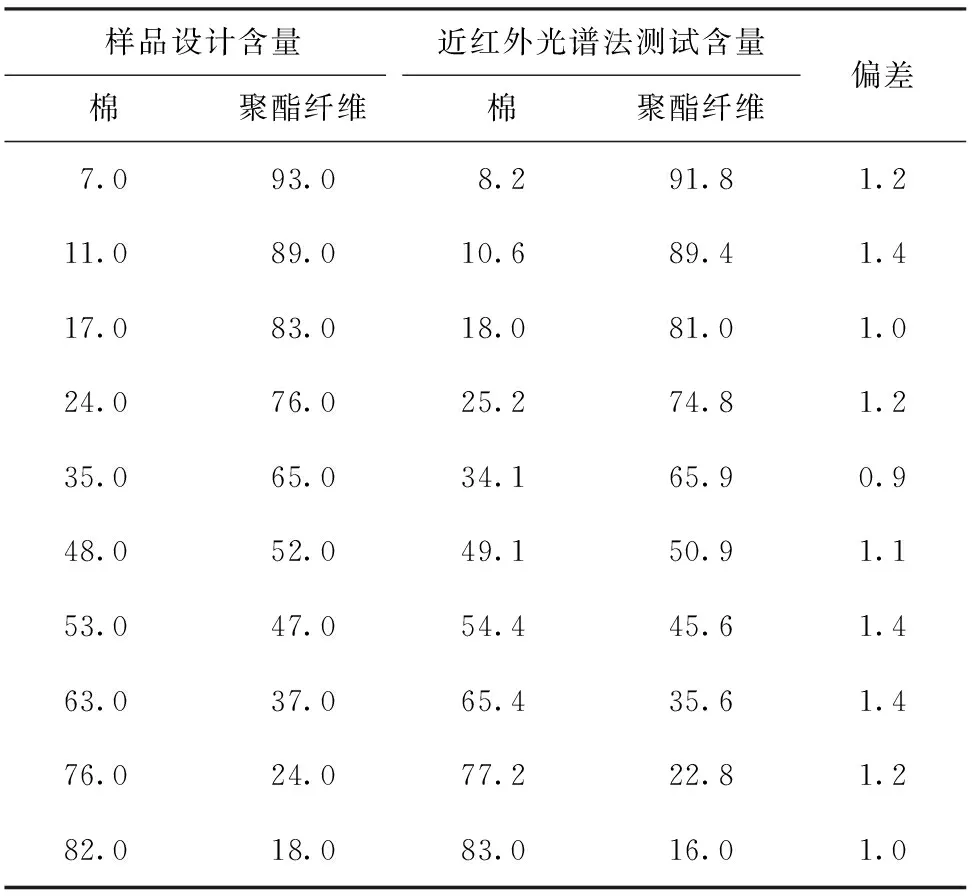

表4 近红外光谱法质量损失对比 %

从表2、3可以看出,三氯甲烷/三氯乙酸法和硫酸法所得试验结果与样品设计值之间的平均偏差都比较大,试验数据不稳定。这是由于样品中的黏合剂,有些同纤维一起溶解在试剂中,但大多数黏合剂被残留在剩余纤维上,一同计算在纤维含量中。特别是在某种纤维含量比较少的情况下,这种偏差更加明显。

从表4可以看出,近红外光谱法的试验结果较为准确,偏差较小,与设计值比较接近。与传统的化学分析相比,近红外光谱分析具有十分显著的技术优势,一方面可以快速准确地对织物进行定量分析,在一般的检测过程中对样品无化学污染;另一方面,在未来绿色的分析技术是纺织检测发展的必然趋势,该技术也可能成为主流检测手段。但在检测分析时,要求有非常大的数据库作为支撑,且检测仪器较昂贵;此外,织物中某种纤维含量过低不宜采用该方法。近红外光谱法是一种间接分析技术,需要利用常规分析方法获得样品的组分或性质的基本数据,再运用化学计量学方法建立校正模型,实现对未知样品的定性或定量分析,目前只能作为辅助的方法使用。

5 结 论

综上所述,纺织纤维的化学定量分析旨在寻找一种最佳的溶剂和方法分离纤维,减少试验误差。在对含黏合剂的混纺织物进行定量分析时,黏合剂的存在会导致纤维定量发生不定的偏差,因为黏合剂和纤维会溶或不溶于化学试剂中,并且黏合剂的存在有时还会阻止化学试剂的渗透和扩散反应,导致纺织纤维定量出现难以避免的误差,且纺织品中添加的黏合剂种类非常多,也会导致试验结果出现难以避免的误差,所以在对含黏合剂的纺织品检测分析时,应尽可能采用手工拆解方法,在条件允许的情况下,也可采用近红外光谱法作为一种辅助方法进行定量分析,以使试验结果更加精准,尽可能的避免给纤维检验机构带来风险。