中国古典园林的空间叙事策略研究

2020-05-22湖南师范大学美术学院湖南长沙410081

殷 乐 (湖南师范大学美术学院,湖南 长沙 410081)

1 研究背景

叙事是人类与生俱来的一种基本的人性冲动。20世纪60年代末,叙事学作为一门学科在法国诞生[1]。结构主义叙事学主要局限于文学,随后发展到后结构主义叙事学。叙事的的范畴延伸到了绘画、电影、建筑等艺术领域,文学叙事的体裁从神话发展到今天的小说,叙事的媒介也从文字表现为图像、声音、空间等形式。同样,在园林景观中,叙事作为场所和个人意识之间联系的桥梁而存在着[2]。而空间叙事探讨的是一种体验活动与引发联想的叙事线索,在起承转合中强化空间的叙事性。空间序列的编排容纳了人类的各种行为活动[3]。目前,国内园林艺术研究现状大多集中于现存园林遗迹与园林古籍文字性梳理这一范畴。然而,园林艺术史的研究范围广泛,包括建筑史、文学史、绘画史等,通过对文学的研究能更好地理解和认知园林艺术。本文将主要探讨古典园林的空间叙事与文学叙事的关联性及同构关系,最后得出古典园林运用的空间叙事策略以及对当代园林设计的启发。

2 文学叙事与园林空间叙事

文学叙事与园林空间叙事都是一种“散点透视”式的组织方式,既独立成章又彼此相互连属。在古典园林空间中,这样的“散点”有拙政园的远香堂、见山楼,留园的五峰仙馆、鸳鸯厅等。“散点”围绕一个中心组织成一个整体,并存在内部的联系。比如著名的留园就是以水面为中心,展开了一系列空间。以文学为例,在《红楼梦》中,人物形象互为补充,由此及彼,如黛玉与晴雯的形象互补,宝钗与袭人的形象互补。在《三国演义》中,第27回关羽成了曹操的俘虏,曹操对关羽好生招待,关羽对此恩情提到日后将回报。在后来的赤壁之战,曹操败走华容道,关羽放了他,实现了往日的承诺,文章前后衔接对照更加紧密。而园林空间中使用的借景、对景、隔景等手法也是一样的。在拙政园中,西部景区的倒影楼与宜两亭恰成对景,透过倒影楼的窗口恰好看到宜两亭,独立成篇之外又相互照应,而且为彼此增加了无穷的趣味。甚至在小说园林的描写中也体现出了这些园林空间常使用的各种艺术手段。在大观园中,通过空间借景,使园内观赏空间互借互映,扩大了园林空间。当然除了借景外,园内也采用了分景、对景、隔景等手法。如贾政初游蘅芜院,步入门内,大玲珑山石与四面环绕的各式石头将房屋遮住,这园门、墙垣、山石造成的园中风景的变化构成园林的分景;凸碧堂与凹晶馆一上一下形成对景;建大观园时将栊翠庵圈在里头,它在园中另辟一个空间,形成园中园的隔景。

3 中国古典园林的空间叙事策略研究

明清是中国古典园林的成熟期,也是小说发展的鼎盛时期。本文对中国古典园林研究是紧密关联小说这种“特殊”的表达题材,探讨园林空间叙事与小说叙事方面的关系。从空间表现、空间序列与叙事结构着手,重点探寻中国古典园林的空间叙事策略,并得出多样化的园林空间叙事表达方式。

3.1 空间表现

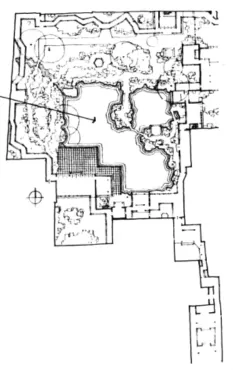

文学小说中常用的叙述手法有顺叙、倒叙、插叙、并叙等。如《西游记》描写孙悟空经历的九九八十一难,《三国演义》中对刘、曹、孙的不同故事情节的发展叙述。在园林设计中也运用到了这些叙事手法。比如留园在设计上就采用了顺叙的方式,通过人游览空间的前后顺序,从忽明忽暗的入口到以水景为主景的中部区域,穿过东部五峰馆院等庭院景观,经过北部盆景园,最后到达以自然山景为主的西部园区。连续创造出了四个不同的园林空间,并结合多种空间艺术的处理手法构建了一个有开端、发展、高潮和结尾的故事序列(图1)。时间性叙事也能表现空间,在园林观赏中,把时间和空间结合了起来,也就是所谓的“步移景异”。如从留园入口前往五峰馆的一段路程,狭长封闭,造园者却在临中部景区的侧墙上开了十一个变化的门窗洞口,游人在游览的过程中可以通过不同洞口观察到不同的景致。各窗景之间保持一定的连续性,又依次地有所变化。造园家就如同小说的叙事者,通过将园林中各种元素进行组织,将视觉线索纳入空间结构中,从而引导人来理解其中的意蕴,此时的园林空间也就成为了空间叙事的文本。

3.2 空间序列

文学叙事作品中的故事是按照已经安排好的序列展开的。比如《红楼梦》的各个章节层层递进,讲述了一个完整的故事。空间序列将事件、运动、空间组织为一个单一的线性过程。在中国古典园林中,参考人在园林中的运动方式,路径和视线的关系则显得多变而富有趣味。当路径已发生转向时,视线仍可以延续,然而,路径还没有转向时,视线也可以先行到达[4],如图2[5]。园林空间场所中的游览路径,其实就是在时间中展开的空间叙事序列。空间序列具有不同的作用:第一具有导向性(空间处理的手法引导人们行动的方向性)可识别的固定视线的构图;第二能聚焦视线(利用视线聚焦的规律,有意识地将人的视线引向主题)在构图的中心地带如亭、廊、制高点等,制造主题空间,构成优美的画面;第三空间构图具有多样性与统一性(通过若干相互联系的空间,构成彼此有机联系、前后连续的空间环境)在古典园林中,全园被划分为既有联系又独立自成体系的各类空间。在静态空间中,通过游人的走动,画面产生变化,景色随之变化;在动态空间中,则是通过连续的构图制造交替变化的景色。

图1 留园平面

图2 扇面亭视线分析

图3 颐和园排云殿、佛香阁建筑平、立面

3.3 叙事结构

明清章回小说与古典园林空间叙事结构的相似性在于明清章回小说以十回为“叙事单元”,类似于大园中的小园。而小说主要人物及事件的线索贯穿着全文的谋篇布局,形成小说整体的情节,如同园林中的小园看似独立,但各单元之间相互关联、曲折有致,组合成园林整体的空间序列[6]。颐和园是一座清代皇家园林,主要风景点集中在万寿山两侧。入口位于东部,由一系列四合院组成。从玉澜堂前院至昆明湖畔再至乐寿堂前院,空间由宽阔至紧缩。经长廊往西至排云殿建筑群,最终到达制高点佛香阁,形成游园的高潮(图3)。返回长廊继续往西,至万寿山后山,形成游园的次高潮。最后返回山麓沿后湖来到“园中之园”谐趣园,相比于整体园林来说,它的观赏路线更为简单,呈环形闭合的特点。至此,游园即将结束,整体展示了一个从开始段到引导段再到高潮段最后到尾声段的空间序列,再至仁和殿完成了一个循环。就像文学叙事中文本自身无法完成叙事任务一样,园林叙事的过程也需要人的参与得以完整[4]。如《红楼梦》中不同人物就对应着不种细节与园林的描写,在现实园林活动中亦少不了人的参与。

4 结语

将古典园林与文学小说联系起来探究其空间叙事策略,是以一个新的线索和角度来理解中国古典园林中的空间内涵,也为当代园林空间设计提供了一种新的思路。除了空间表现、空间序列与叙事结构外,其实园林中也参照了文学中常见的修辞手法,比如省略,古典园林里的楹联、匾额最能反映这一手法;婉转,对应着古典园林的回廊,使空间更具有表现力与感染力。当我们对古典园林艺术中的空间叙事策略进行深入分析时,不难发现空间叙事是以人的介入来构建空间意义的过程,其中时间、空间和人三个要素始终贯穿其中,这三个要素结合塑造了具有多样体验性的空间!