多维空间下的问题情境

2020-05-21徐晓岚

徐晓岚

跟2018年江苏高考材料作文“语言”一样,2019江苏高考材料作文“物性”或“味道”是个不错的问题情境。试题延续了江苏近年来的命题风格,有确定的话题,有启发联想的引导,有相对明晰的思维方向。聚焦核心素养所关注的思维品质,构建足以区分认知水平的逻辑层次,命题组为我们创设了一个合乎学科认知的专业情境。

一、合乎学科认知的专业情境

《普通高中语文课程标准(2017年版)》明确提出“考试、测评题目应以具体情境为载体。”“水至淡,盐得味”是具体情境,“花解语,鸟自鸣”亦然。关于“具体情境”,课标“学业水平测试与高考命题建议”明示了三种类型——“个人体验情境、社会生活情境、学科认知情境”,那么“水至淡,盐得味”是怎样的一个具体情境呢?

先看情境选择。“水至淡,盐得味。水加水还是水,盐加盐还是盐”是生活常识。在考试这样一个特定的个人体验场域,设置具体的生活情境,可以激活学生的生活经验,进而对具体现象作分析、归纳,概括、抽象出立意的指向。由具体而抽象、由实而虚,调动的是学生的语文学科经验,也符合学科认知规律。“水加水还是水,盐加盐还是盐”,没有外物的加入,“水”与“盐”的物性不会发生变化,也就谈不上有所发展。这个具体情境,不是简单的例述“物各有性”,而是提供了一个物性与调配物的关系视角,使得分析阐释有明确的思维方向。

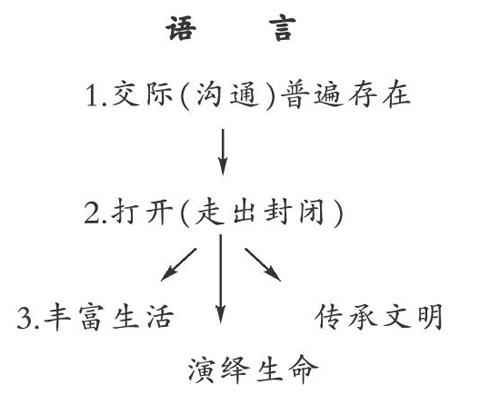

再看情境构成。题目的主材料是一个典范句群。材料先概括后具体,再类比拓展,便于多层次、多角度考查学生认知能力、思想水平和情感世界。但简单截取某一断片来谈“物、事、人”,对“此、是、然”没有准确并且深刻的认识,理解阐释只能是碎片化的,写作很难达到一定的认识高度。又如2018年的“语言”,抽象地从“生活中处处有语言”,谈“语言丰富生活,语言演绎生命,语言传承文明”,忽视“花解语,鸟自鸣”的具体情境,认识就会流于扁平化。

新材料作文对开放性、多元性的追求,并不意味着没有限制。从典范句群看,材料当有一个核心,而这个核心并不是“语言”或“味道”。“水至淡,盐得味”承“物各有性”,然言水之性不用科学表述的无色无味、盐不谈通常意义上的咸滋味,情境的设置颇有讲究。“盐得味”之“得”,自然有显其个性之“咸”的含义,也有助食物之味美的意味,这是在“调配”的关系中说明盐的物性。至于无色无味的“水”本无所谓浓淡之别,“至淡”也是说的“调配”中的作用。故而“此、是、然”应该针对“调配、配合”的结果而言,“调配、配合”是材料的核心,亦即上文所说的思维方向。

其实,“花解语,鸟自鸣”也有这样一个核心:交际、沟通。“花解语”,阳光雨露、气候变化、季节更替,此“语”为大自然的语言。花开花落花满天,是花“解”的结果与表现,亦花之“语”,“解”联通了交际中的双边乃至多边关系。“鸟自鸣”,这里的“鸣”可以理解为表达,所鸣即鸟之“语”;“自”是天性、自我的意思;“鸟自鸣”即言表达是一种需要,发自内心,源自天性。“鸣”而有“解”,表达、理解,沟通、回馈,物物交际、沟通,这是从信息传输的基本功能来说“语言”。“花解语”这一具体情境设置或许经院气息浓了些,但却关乎语文学科的本体知识,用具体形象来建构,便于学生在独立的个人体验情境中联系自己的语文学科经验,分析问题、解决问题并形成自己的运思方案以成文。

语言文字、语言文学、语言文化,都是与语文学科本体相关的问题。“酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生”,配合适当方为“调和”,这是儒家的“致中和”;“共存相生”,彼此滋生促进,老子有“有无相生”说。如果说语言学、信息论是“花解语”情境设置的专业基础,那么把一定的文化思想隐含在具体情境中,是“盐得味”的特色。

二、区分认知水平的逻辑层次

上文谈到了碎片化、扁平化的问题,以“水至淡,盐得味”为例,“酸甜苦辣咸,五味调和,共存相生,百味纷呈”是审题立意的关键。“五味调和”“共存相生”“百味纷呈”三个方面分别作立意的主方向是足以成文的,甚至基于“共存相生”立意为“美美与共”还是个不错的选择,这与新材料作文对开放性、基础性、选择性的追求相关。但断片地理解材料、孤立地而不是联系地看待三者就不免有碎片化的倾向。

且看“美美与共”的缺憾。“与共”的基点是“共存”,同一时空、同一情境,彼此包容而不抵触为“共存”,“美美与共”与之相契,但“共存相生”的“相生”却多少有些被忽视了。我们不妨从“相克”看“相生”。“相克”即彼此克制与制约的意思,那么“相生”就是各自有所生长、有所发展,彼此相互促进、相得益彰。这是动态的看“五味调和”“美美与共”则是在共时平面静态地审视问题情境。

“五味调和”“共存相生”“百味纷呈”,配合恰当故能和谐,和谐则彼此促进有所发展,相得益彰方能“得味”,故而“百味纷呈”,百花齐放。“百味纷呈”,不仅指数量多,且有情态上的生长性,富含生机,是个性张扬、物性个个彰显的整体和谐美的体现。从“调配”的过程看,“调和”“相生”“纷呈”,有发生、发展与结果,从事理逻辑而言,三者间有层进式地逻辑推进,截取链条中的任何一个断片,都不能完全涵盖“此、是、然”所指代的内容。

诚然,“花解语,鸟自鸣”,经院气息浓了些,加之语言表述凝练,解其语殊为不易,这也是学生写作普遍有扁平化倾向的原因,但若此就不免辜负了命题者区分思维品质的良苦用心。“花解语”逻辑层次图示如下:

第一个逻辑层次导引了思维的方向,以避免泛泛地谈论“生活中处处有语言”;第三个逻辑层次明晰了立意的三个向度,使得绝大部分考生有话可说,易于敷衍成文。值得研究的是第二个层次。

不同的语言打开不同的世界,音乐、雕塑、程序、基因……莫不如此。

“音乐、雕塑、程序、基因……”承“处处”而下,列举关涉自然与社会、现实与虚拟、物质与精神,语言可描述的世界是丰富的,丰富的世界有语言。“不同的语言打开不同的世界”,一定的世界需要一定的语言来建构;借助一定的语言,可以“打开”一定的世界。“打开”,从客体看,为人理解而不封闭;从主体而言,认识,理解,走进,丰富而扩大了视域:“交际、沟通”的目的和作用在此。故而,“音乐、雕塑、程序、基因……”固然提示了诸多行文角度,但“打开”上承语言的基本功能“沟通”,下启三个向度所提示的语言的意义,思想认识要抵达深刻处,这个中间环节则不能忽視。

三、聚焦思维品质的素养要求

设若是一道阅读分析题,“盐得味”中“此、是、然”的所指并不是一个难题,但静态地考查知识、机械地分析在近年的高考中已不常见。《普通高中语文课程标准(2017年版)》对“测评与考试目的”有如下阐释:考试“应真实反映学生语文学科核心素养的发展过程与现有水平”。无论是在共时平面还是在历时平面认识“此、是、然”,都反映了考生各自的认知能力与思维发展的状况,体现了学生语文素养的真实水平。

检测核心素养,聚焦核心素养中的思维品质,有效区分核心素养发展的不同水平,2018的“语言”、2019的“物性”都是不错的尝试。

还以2018年“语言”为例。“生活中处处有语言”是典型任务中的话题,“丰富生活、演绎生命、传承文明”立意的三个方向,丰富的语言世界取材的多个角度,这些让不同生活经验、不同认知水平的学生,在考试这个独立的情境中可以激活个人生活体验完成作文。但仅限于此则难以摆脱材料作文泛角度的问题。从“语言”的功能、作用、意义三个层次建构逻辑联系,以“沟通”引领思维方向,开放中有限制,多元中有聚焦,较好地调节了泛角度与传统命题作文收缩性之间的矛盾,考试中能否辨识、分析、比较、归纳、概括“花解语,鸟自鸣”的具体情境,反映的是逻辑思维的水平,也是命题组区分思维品质的良苦用心所在。

王宁先生说:“考试不仅要考学生的所思所想、能思能想,还要考应思应想,要有价值引导。”在“沟通”中看“生活中处处有语言”,从“配合”的关系里认识“物各有性”,两个具体情境既有聚焦并区分思维品质的特质,还都含有“应思应想”的价值引导。我们的作文题,乃至我们的语文教学,无法回避价值观导引的问题,或者说有帮助学生形成一个丰富而健康的情感世界的责任,用具体情境、以隐含的方式考查,关注的是“人”的素养,这就不仅仅是高考作文命题技术的问题。

〔本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题普教立项“学科情境设置与学生内省驱动”(课题批准号:D/2016/02/325)的阶段性研究成果〕

[作者通联:江苏扬州市江都区仙女镇砖桥中学]