专访艺术家屠宏涛 无用的东西最滋养心灵

2020-05-21窦子

窦子

艺术家签约后的首展《屠宏涛》已于3月在厉为阁香港画廊开幕。展览呈现了艺术家十几件不同时期的绘画作品,系统梳理了艺术家近二十年来的创作脉络。《屠宏涛》好像一个调查展,向我们徐徐展开艺术家从刚开始的“坏孩子”到现在的归隐、从之前的景观化到现在越发丰厚的绘画性的变化旅程。

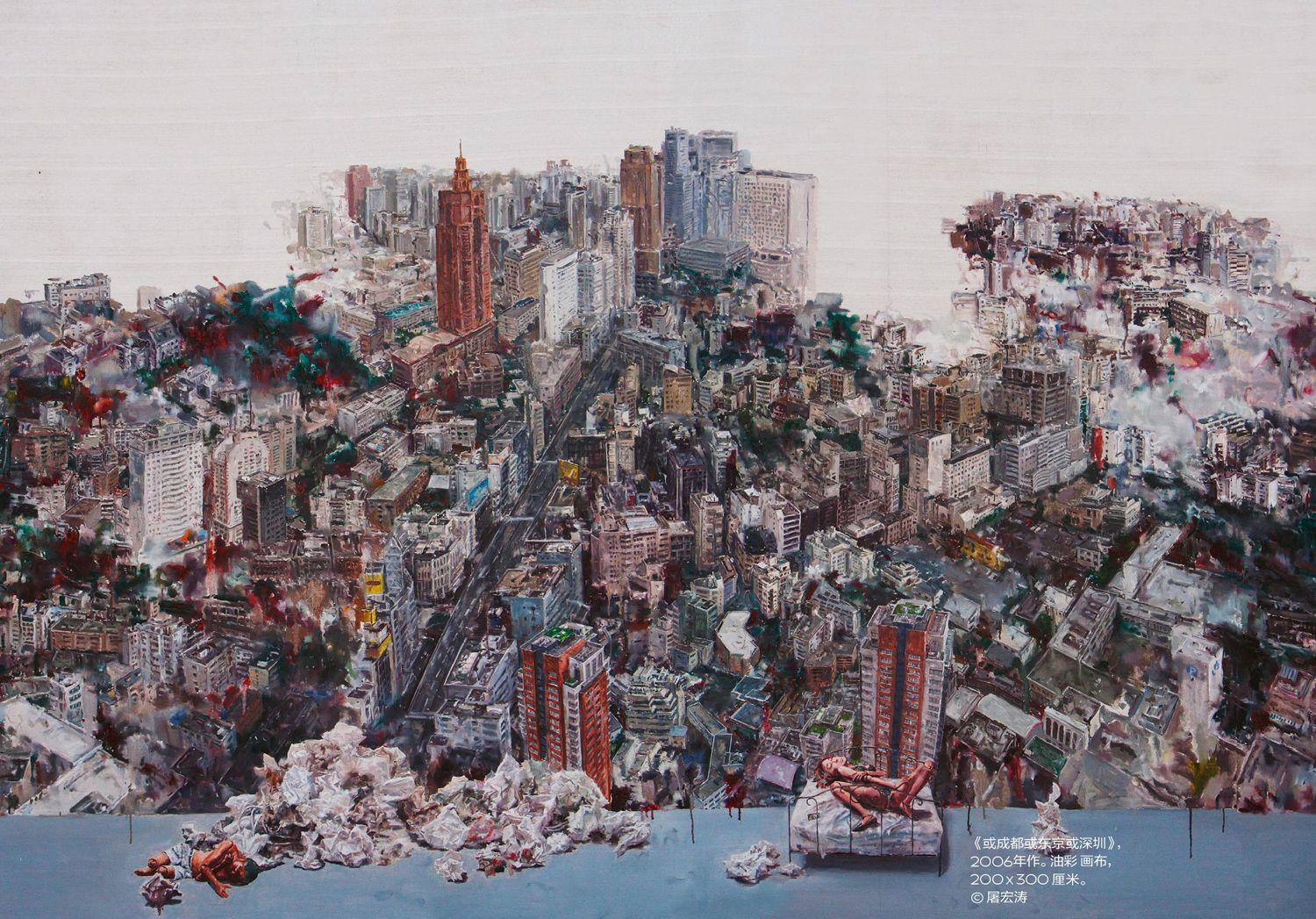

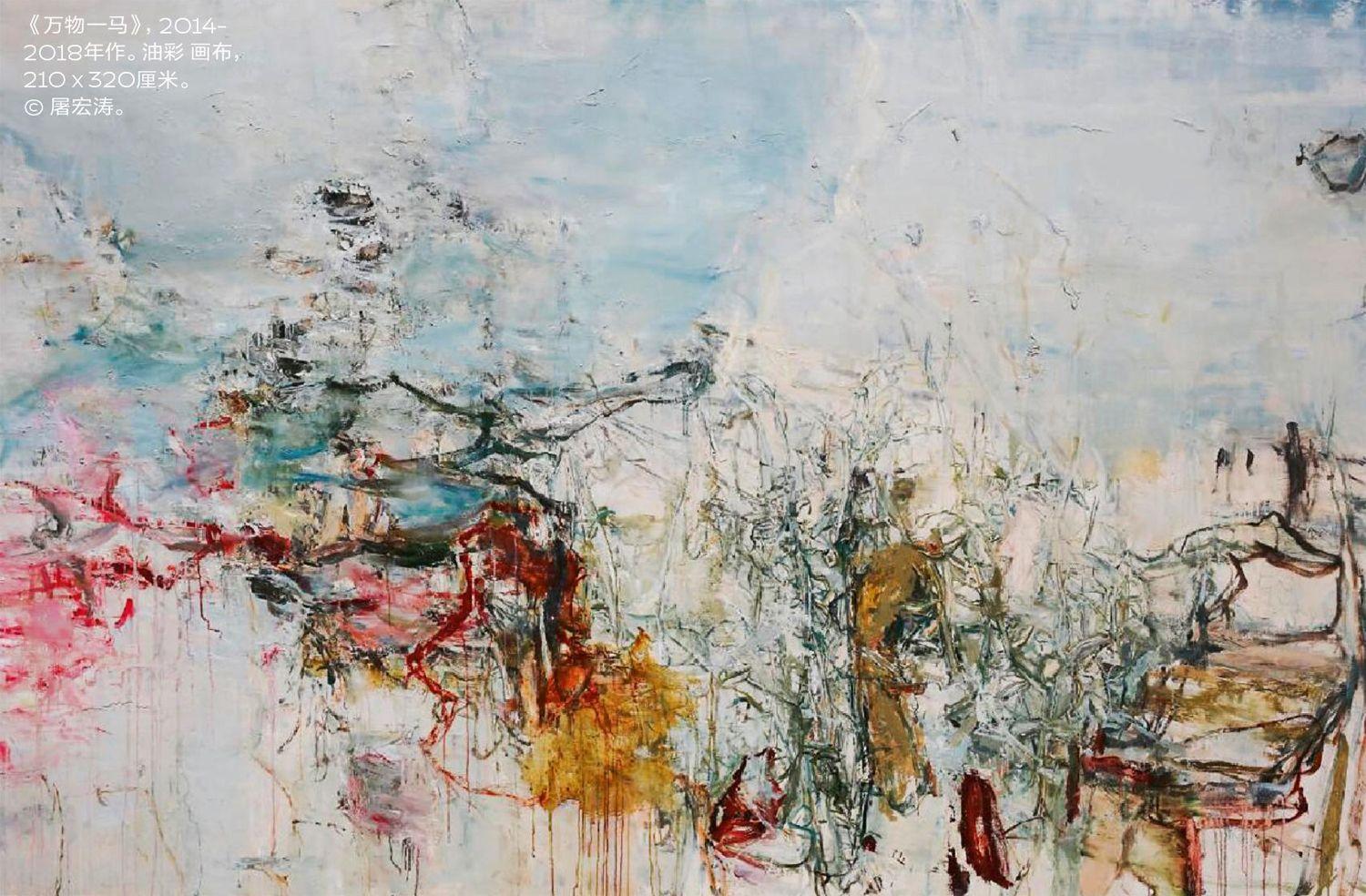

回首去看屠宏涛在创作上经历的几个主要转变时期,可以感受到他从不同文化中汲取的养分。从欧洲经典的学院派、印象派,到美国的抽象表现主义,再到中国古典山水画,二十年过去,屠宏涛走过了一个轮回。从学生时期偏本能的身体性表达;到《或成都或东京或深圳》(2006)、《荒木的朋友》(2008)用情色的伤害和残缺的玩具去表现暴力、去表达对于社会现实的一种强烈的对抗;直到2008年自己主动停下,去思考未来的方向,作品也从城市风景逐步过渡到乡村风景,《我爱你》(2009)是这个转变的开端。从中国古典水墨画中汲取灵感后,主动撤退,与现实保持一个距离,逐渐发展出自己独特的艺术语言,先后创作出《七贤》《万物一马》《洛神》等一系列风景作品。2013年,台湾学者王嘉骥策划的“心远忘言”,首次呈现了屠宏涛再次转变之后、重返中国艺术传统的经典主题“自然”的绘画。

古有三顾茅庐,而屠宏涛是三回成都。“屠宏涛是一个独特的存在,他不是策略性地在工作。他更像是一种过时的工作方式,很传统,好像20世纪的艺术家一样。这种工作方式很可能是无效的,而且也是不确定、更漫长的一条路,但这正是艺术家可贵的地方。这种选择是一种态度,回到自然中是一种撤退的方式,而不是逃避。”正如李丹青所说,屠宏涛选择成都、远离中国的“艺术中心”有着自己的思考。他主动拉远了人与人的距离,选择在一个相对宁静、简单的环境中去探索自己的风景。对他来说,“自我的修复能力和精神的诉求更加重要”。

现实是艺术创作的源泉,只是每个人选择的方式不同。或直接去表达、反抗、戏谑,或与现实拉开一段距离,把你所有的思考隐含进去。屠宏涛选择了后者,而绘画是让他最快乐的事情:“我一直在绘画中追求我的生活,绘画给我带来了希望。”

Q:为什么选择再次回到成都?好像是一种隐居的状态。

A:我其实是主动拉远了人与人之间的距离,倒不是成都的原因,主要是我觉得我现在的这种绘画需要人的状态相对比较安静、轻松,内心比较干净并且越干净越好,需要去掉所有的策略。成都看起来远离中心,但它又位于一个与中国、与世界随时可以有关联的城市。对于我个人,成都有一个安静、自由的氛围。

屠宏涛

1976年出生于成都,曾就读于四川美术学院附属高中,1999年毕业于中国美术学院。

曾于2008年在西班牙马德里的马吉画廊和纽约的中国当代画廊举办个人画展,2011年在北京伊比利亚当代艺术中心举办个人画展,后分别于2013、2014和2017年在北京蜂巢艺术中心举办个人画展。2016年在新加坡Yeo Workshop举办个展。

此外,这种相对来说效率没有那么高的二线城市,可以滋养人的一些怪癖;效率过高之后,怪癖会被规范,那么人的性格我还是有点怀疑。艺术还是需要性格,人还是需要魅力。读书也是一个怪癖……总之,这座城市还是会有一些特别奇怪的人,我很喜欢这一点。自由的氛围会带来美感,今天的视觉资源,变化太丰富,我很想让新的美感自由滋生。

我需要能持续给予我营养的创作环境。我现在是从城市退到工作室,再不行,就继续退,退到山里去(笑)。我选择退到现实的边缘,是对现实的一种扩大。

Q:《寂静的世界》(2006)、《山外山》(2007)呈现给我们堆积如山的纸巾,之前你经常描绘的人、城市都消失了。为什么会有这种转变?

A:這和我那时的经历有关,我当时去广州做服装生意,住在天河广场一幢高楼里,那是几个艺术家朋友的出租房,五六个人住在一起。我们一起回忆少年时光,现实成为这样也不是小时候求学时能想象的,坐在窗台上发呆、看着窗台上的花,或者往下看,人群川流不息,感觉人如蝼蚁,我很感慨。

尤其是每天一到中午12点,周围打工的人就会到天河广场附近楼与楼的间隙吃饭;但二三十分钟之后人就都没有了,瞬间会产生一堆垃圾,留下用过的餐巾纸、饭盒。这种强烈的视觉印象和心理感受,到现在我都难以磨灭。于是我有了画画的冲动,我就想纯粹地去描绘一个物质,带着一些残渣和人类使用过后痕迹的物质,人去楼空。

Q:在创作上你是否经历过瓶颈期?或者是你感受到一个强烈需要改变的时期?

A:2008年搬到成都的新工作室之后,我停了一年。当时实在画不下去了,那一年我几乎没画,躺在沙发上看书、听音乐。我当时觉得个体的态度一定要出来,那么我的文化态度是什么?这是那段时间思考最多的问题。

小时候,大部分学习艺术的都比较崇拜培根(Francis Bacon),他是直视现实深渊的一个人。2008到2009那一年,我努力地去想他的话题、他为什么这么画?当我知道他是同性恋,有着战后的伤痕后,加深了我对他绘画的理解。当时我也看了很多英国“艺术四杰”的访谈,发现他们都是战后孤儿,父母在逃难中死了,所以他们抹去这些伤痛的记忆、过着非常痞的生活。他们选择这种生活与他们的时代有很深的原因,但如果我不是这样生活,那么我应该以一个什么态度去面对现实?这时,传统文化就会慢慢参与进来。

我觉得艺术所对抗的“敌人”是在不停变化的。现实的冲突性随时都在变化,它在隐藏、很可能隐藏在一种叫做资本主义的东西中,它被公式化了。你想对抗的对象其实在不断变化,这也和中国的城市化运动有关。那么如果说艺术对社会、对现实的反映不是对抗性、调侃性的,不是一种激烈的情绪(比如战后艺术),那么我应该怎样去面对、去表达?2008年那个时候感觉和朋友的聊天内容全是埋怨,所有人都能感受到,这是一种对物质、对城市剧烈变化产生的一种不适的反应。这让我开始怀疑,是不是我们之间的距离太近了?现实到底出了什么问题?战后西方艺术家用源自他们生活的方式去表达,中国上一辈的当代艺术家也有着自己的方式,我在想,我的绘画背后有没有支撑我这样去表达的文化,让我不停地去抗争?所以当时也有了很多旅行,开始反思这个问题。当时模模糊糊地觉得,对传统的挑战可能是一个办法。

Q:2007年之前,你的作品中人物是经常描绘的对象;而你现在的绘画中人物几乎已经消失了。为什么会有这种转变?

A:本质上我是想把人工化和社会属性去掉,这样所描绘对象的文化属性以及一些哲学思考才可能加到作品中来;社会属性越强,会适得其反、会扰乱你的思维。

从另一个方面说,比如培根认为人物画最难画、静物其次、风景最简单,在西方文化中是这个逻辑。但是在中国,为什么风景画独大?尤其是宋朝以后,风景画成为了一个最大的题材,这肯定和我们的文化有关系,于是我就开始去追溯这个问题。我觉得风景是我可以不断去交流、不断给我灵感的对象。

Q:在创作中你最关注的是什么?中国传统绘画对你的创作是否产生影响?

A:我的快乐,可能在大家不太感兴趣的一些地方,比如中国古人如何通过一些长短线的节奏来重新编织一个时空的关系。中国古典绘画有着一套与西方不同的抽象方法,比如“三远法”就是中国山水画的特殊透视法。在一幅画中,通过几种不同的透视角度去表现景物的“高远”、“深远”和“平远”。高远是把空间重叠起来;而倪瓒画中的平远,可以凝练到只用三根直线就说清楚天地人的关系,区分开近景、中景、远景。对比西方的蒙德里安,他也是在抽象中去找寻复杂的空间的转换方式。所以东方和西方使用的是完全不同的抽象方法去概括风景。

2013年去台湾时买到一本《洛神赋图与中国古代故事画》,对我创作上的启发很大。作者陈葆真是台湾大学艺术史研究所的教授,他也是著名艺术史学家方文先生的学生。书中陈教授使用了方文的形式分析法,把一些古典、经典的东西又重新做了梳理。他还挺极端的,甚至把中国古画中的形象重新量了一遍,比如画中的曹植有多大、银杏树有多高等等,他都重新去量了一遍数据、把它们都量化了,然后重新画了一条结构线出来。

此外,陈教授还从敦煌壁画中把同时期绘画的结构作了整理,尤其是关于壁画中空间的结构。比如著名的《维摩诘经变》,西方人可能看不懂,因为它的顺序不是故事逻辑,而是使用的对称结构、棱形结构。我在成都看到出土的汉砖时也感受很多,汉砖使用了很多空间的挪移法和并置法。我就在想,能不能把这些东西都融入我的创作中去。怎样把视觉上有张力的、新的质感的东西融到抽象中去?我的画其实不是抽象的,是半具象的绘画。我考虑的是如何在抽象中去找到时空的转换;如何能给你的观看方式带来不同的体验,我全部的关注都在这上面。从传统中分析出古画的算法,我觉得自己现在也找到了属于自己的一套算法。换句话说,我想通过传统和新的视觉经验产生一些自己未知的新绘画,这样会比较有趣。

Q:本次展出的《洛神》这幅作品,你画了四到五年的时间,为什么?你在创作时在思考什么问题?这幅画具体的创作过程又是怎樣的?

A:一般来说,我动笔之前的准备时间比较长,而一旦想好了,真正画起来以后会很快。我的处心积虑大多集中在前半部分,这和写作是相似的。在前期准备阶段,我主要是要去思考为什么要去画作品,它要传递一个什么概念,我都会反复去考虑。

文学对我的绘画也是有启发的,比如曹植的《洛神赋》。为什么写女神?因为女神其实白天为阳,晚上为阴,我觉得曹植是用女神的概念去表述世界变化万千的状态。《洛神赋》前后起伏很大:前半部分很美好,曹植在幻觉中见到了爱慕的洛神;但他片刻的犹豫,洛神就消失了。“神光离合,乍阴乍阳”,剧情整个都翻转了。这个故事让阴与阳的概念深入我的脑海,我感觉到当现实变得虚无,对现实的扩大或者到现实的边缘也许更加真实,而不是你执着的现实或虚无。有这种感受时,我才感觉到时间和空间其实是随时可以交错和替换的,所以之后我写了《不确定的感官世界》。

我画《洛神》时其实也借鉴了中国古画中的三远法,去描绘我游碧峰峡的感受:如何去描绘人在其中那种跌宕起伏之感?如何去转换二维、三维的这种时空关系?我觉得时空的这种转换,可能是我特别关注的;而怎么去把握住整体的时间和空间成为了我绘画的一个主题。目前,我还是希望以这样一个风景的方式来表达我的这种感受。