牡丹芍药组间远缘杂交胚珠拯救研究

2020-05-21郑云冰何松林解梦珺苏晓迪刘艺平

贺 丹,郑云冰,何松林*,解梦珺,苏晓迪,王 政,刘艺平

1.河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002

2.河南科技学院,河南 新乡 453000

牡丹(Paeonia suffruticosa)和芍药(Paeonia lactiflora)均为芍药科芍药属(Paeonia)植物,著名观赏、药用花卉,深受人们的喜爱,具有极高的园林观赏价值和重要的经济价值[1]。杂交育种作为提高植物观赏价值、培育园艺新品种的主要途径[2-4],在牡丹、芍药间的应用已有百年历史[5]。通过杂交育种,已经选育出了一系列观赏价值高、抗寒、抗病的新品种[6],但是牡丹芍药间的远缘杂交育种工作依然存在问题,二者杂交育种周期长,培育新品主要表现为受精前障碍与杂种败育等问题。在多组牡丹与芍药间远缘杂交育种试验中,均发现了存在受精前障碍,严重影响杂交结实率,并发现不亲和性主要是不亲和的花粉导致花粉管生长难度高。其关键原因是物种之间在长期的进化中形成了生殖隔离,常表现出杂交不亲和性,柱头组织中产生大量的胼胝质沉积,从而阻碍了花粉管的生长[7-9]。为克服花粉与柱头之间的不亲和性,一般在授粉后,通常采用远缘杂交育种与胚珠培养相结合的方法来获得幼苗[10]。

胚珠培养技术对获得优良的杂种后代具有重要作用,猕猴桃种间远缘杂交利用胚珠培养获得了杂交后代并初步探讨了不同培养基类型对其发育的影响,获得了以狗枣猕猴桃为亲本的远缘杂交后代,丰富了猕猴桃远缘杂交的胚挽救体系,为培育出更多猕猴桃新种质创造了条件[11]。桔梗的自花授粉结实率低,对经花药得到纯合二倍体的未受精胚珠进行组织培养,得到桔梗单倍体植株,为桔梗的遗传研究和育种实践提供了丰富的自交系材料[12]。随着对非洲菊未受精胚珠离体诱导条件进行优化,非洲菊未受精胚珠离体诱导植株高频再生体系逐渐完善,避免了供体材料选择的盲目性,为高效诱导非洲菊单倍体植株,快速构建DH 群体和选育优质新品种奠定基础[13-16]。

本试验选取性状优良的牡丹芍药远缘杂交系种子进行胚珠培养,建立胚珠培养体系,旨在研究胚珠离体萌发中的影响因素。本实验室通过大量组织切片,发现只是在授粉后9~10 d 能观察到少量正常球型胚,但之后胚体就开始异常降解,选择人工授粉后第9 d~15 d 的胚珠,设置不同浓度NAA、IBA 处理的初代培养基,在常规培养条件下初代培养后转入不同浓度GA3、IBA 处理的继代培养基上继续培养。确定适宜的培养基进行试验,摸索出培养的最适胚龄以及培养基类型,为胚珠培养技术辅助远缘杂交育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

杂交亲本材料选自河南农业大学第三试验田,长势均等良好、无病虫害的牡丹品种‘凤丹白’(Paeonia ostii‘Feng dan bai’)、芍药品种‘粉玉奴’(Paeonia lactiflora‘Fen yu nu’)。以正交‘粉玉奴’ב凤丹白’、反交‘凤丹白’ב粉玉奴’两个杂交组合的胚珠作为供试材料。

1.2 试验方法

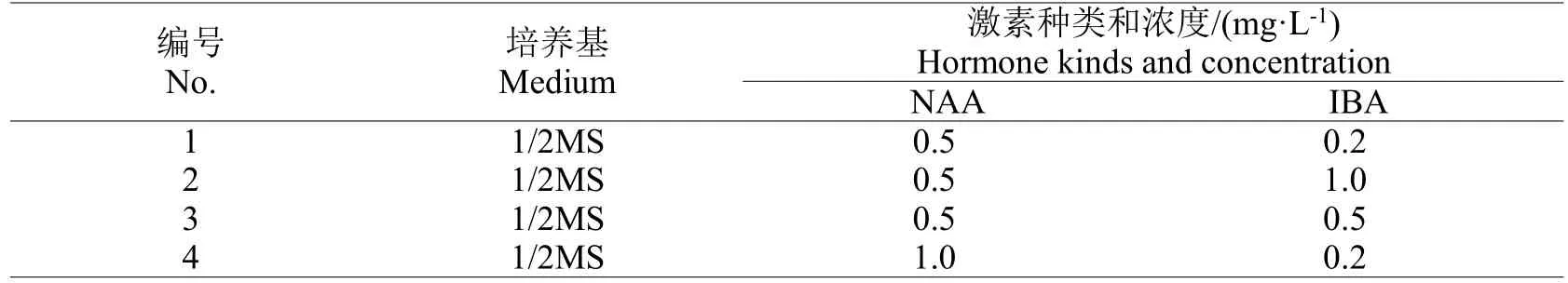

采用胚龄分别为人工授粉后9 d,10 d,11 d,12 d,13 d,14 d,15 d 的两个杂交组合的胚珠作为外植体,将灭菌消毒后的试验材料在无菌条件下沿种荚腹背线剖开,取出整排胚珠,迅速接种于预先配置的启动培养基上(表1)。将其先放置于培养室中(温度24±1 ℃)进行黑暗培养2 周,随后转至常规培养条件(温度24±1 ℃,光强2000 LX,光照时间12 h·d-1)下进行初代培养,定期观察培养物污染、褐化、胚珠膨大等萌发表现,培养30 d 后统计各项指标。

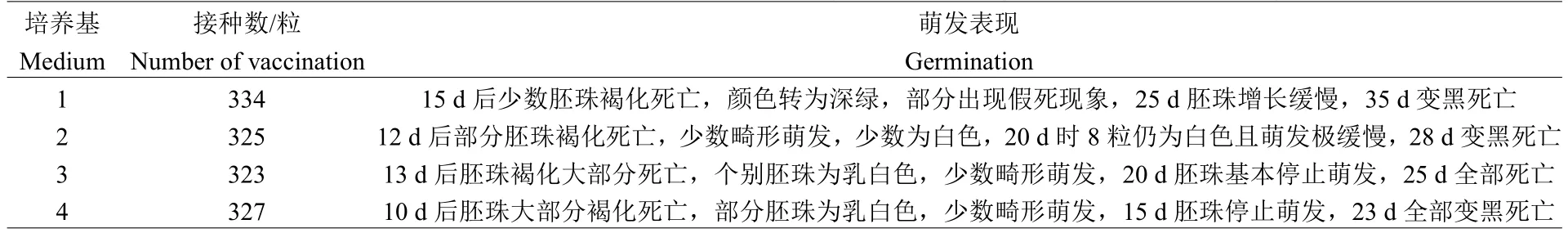

把经过初代培养的试管胚珠转入继代培养基上(表2),在常规培养条件(温度24±1 ℃,光强2000 LX,光照时间12 h·d-1)下进行培养,定期观察胚的萌发发育情况。

表1 启动培养基及激素组合Table 1 Initial medium and hormone combination

表2 继代培养基及激素组合Table 2 Subculture medium and hormone combination

2 结果与分析

2.1 胚龄对胚珠萌发的影响

2.1.1 胚龄对正交胚珠培养萌发的影响 如图1、表3 所示,不同发育时期的胚珠在启动培养过程中的表现不同。胚龄9~15 d 的胚珠在初代培养时,前期(≤20 d)胚珠保持乳白色,少量胚珠增大。培养45 d 时,胚龄9 d 的胚珠大部分转绿并膨大,褐化少,少数出现畸形生长现象;胚龄10 d 的胚珠开始转绿并膨大,胚珠死亡数少。培养65 d 时,龄期9 d~14 d 的胚珠部分开始死亡;胚龄15 d 的存活胚珠仍为白色。培养80 d 时,9~11 d 的胚珠颜色转为深绿,并出现假死现象;龄期14 d,15 d 的胚珠大部分褐化死亡,个别生长极缓慢,培养15 d 后死亡。[A]培养45 d 时,胚龄9 d 的胚珠大部分转绿并膨大,褐化少,其中少数出现畸形萌发现象;[B]胚龄10 d 的胚珠开始转绿并膨大,胚珠死亡数少;[C]胚龄11 d 的胚珠可能由于灭菌不彻底导致污染率较高,且大部分为白色;[D]胚龄13 d 的胚珠褐化程度较高,少部分转绿,并在培养90 d 时全部褐化死亡;[E]胚龄14 d 的胚珠部分仍为乳白色,少数转绿且萌发缓慢;[F]胚龄15 d 的胚珠多数褐化死亡,多数皆为乳白色且萌发缓慢。

图1 正交胚珠培养Fig.1 Orthogonal ovule culture

表3 不同发育时期的正交胚珠在培养中的萌发表现Table 3 Germination of orthogonal ovule at different developmental stages in culture

图2 不同胚龄对正交胚珠萌发的影响Fig.2 Effect of different embryo ages on the germination of orthogonal ovule

在整个培养过程中,胚龄9 d 的胚珠膨大率、存活率最高,褐化率、污染率与畸形膨大率最低,其次为胚龄10 d 的胚珠。综上认为龄期9 d,10 d 的胚珠可以用来做前期培养(图2)。

2.1.2 胚龄对反交胚珠培养萌发的影响 从图3、表4 可以看到,胚龄9~15 d 的胚珠在培养前期(≤8 d)为乳白色,无明显增大。培养20 d 时,胚珠开始膨大。40 d 时,胚龄9~10 d 的胚珠开始变绿,12~15 d 的胚珠已全部转绿。培养60 d 时,胚龄9~11 d 的胚珠部分缓慢膨大;胚龄12~13 d 的胚珠大部分膨大迅速,试验中剖开一部分发现胚乳中央存在空腔,未观察到种胚。培养90 d 时,胚龄9 d、11 d的胚珠大部分萎焉死亡,少数绿色胚珠生长缓慢;胚龄10 d 的胚珠少数出现玻璃化、畸形生长;胚龄12 d 的胚珠大量萎焉死亡,少数生长缓慢;胚龄13 d 的胚珠死亡数少,玻璃化程度高;胚龄14~15 d 的胚珠极少数绿色胚珠生长缓慢。

由表4 可知,胚龄为11 d,12 d,13 d 的胚珠存活率、胚珠膨大率、胚珠死亡率高,污染率、畸形膨大率低,萌发情况相对较好,可以用来做前期培养。

图3 反交胚珠培养Fig.3 Reciprocal cross ovule culture

[A]胚龄9~15 d 的胚珠在培养前期(≤8 d)为乳白色,不增大;[B]40 d 时,胚龄9~10 d 的胚珠开始变绿;[C]胚龄12~15 d 的胚珠转为浅绿色,开始膨大;[D]培养60 d 时,胚龄9 d 的胚珠部分膨大,少数萎焉死亡;[E]胚龄10~11 d 的胚珠少部分膨大较快;[F]胚龄12~13 d 的胚珠大部分膨大迅速;[G]胚龄14 d 的胚珠大部分萎焉死亡,少部分继续膨大;[H]胚龄15 d 的胚珠一半萎焉死亡,试验中剖开一部分发现胚乳中央存在空腔,未观察到种胚。

表4 不同发育时期的反交胚珠在培养中的萌发表现Table 4 Germination of reciprocal cross ovule at different developmental stages in culture

2.2 不同培养基对正、反交胚珠萌发的影响

2.2.1 不同初代培养基对正交胚珠萌发的影响 经过45 d 的培养,从图5 可以看出在9 种培养基中,在褐化程度上各组数据普遍偏高,在9 种培养基中,处理2 的存活率最高,其次为处理1,处理4;处理6 的畸形膨大率最低,其次为处理4,处理1;处理5 的污染率最低,其次为处理6,处理9;处理6 的胚珠膨大率最高,为90.32%,其次为处理4,处理5;在褐化程度上普遍偏高,其中处理4最低,其次为处理2,处理1。处理4 和处理6 培养基的存活率高、畸形膨大率低、污染率低、胚珠膨大率高,最适于对胚珠萌发启动生长。

图4 不同胚龄对反交胚珠萌发的影响Fig.4 Effect of different embryo ages on the germination of reciprocal cross ovules

图5 不同培养基对正交胚珠萌发的影响Fig.5 Effect of different culture medium on germination of orthogonal ovule

2.2.2 不同初代培养基对反交胚珠前期萌发的影响 经过60 d 的培养,从图6 中可见,排名在前三位的胚珠畸形膨大率由低到高依次为处理5,处理4,处理6;污染率由低到高分别为处理1,处理5,处理8;存活率由高到低分别为处理5,处理3,处理4;胚珠膨大率由高到低依次为处理4,处理6,处理5;胚珠死亡率由低到高依次为处理3,处理4,处理5。处理4、5 胚珠畸形膨大率低、污染率低、存活率高、胚珠膨大率高且胚珠死亡率低,作为胚珠初代萌发培养基较为合适。

图6 不同培养基对反交胚珠前期萌发的影响Fig.6 Effects of different culture medium on the early germination of reciprocal cross ovules

2.2.3 不同继代培养基对正、反交胚珠继代萌发的影响 正交培养结果表明(表5),发育早期(≤15d)的胚珠继代培养不成功,虽然处理1 中胚珠的褐化程度较其他处理轻,存活时间也较长,部分胚珠颜色转绿,体积也略有增大,但在继代后35 d 内胚珠逐渐增长缓慢且最终也逐渐变黑死亡。

反交胚珠继代培养结果如图7 所示,培养30 d 后,在4 种培养基中,虽然处理4 在反交胚珠继代培养中胚珠膨大率与生存率相对于其他处理较高,但是在继代后期胚珠逐渐停止萌发,且大量皱缩直至全部变白死亡。

表5 不同培养基对正交胚珠继代萌发的影响Table 5 Effect of different culture medium on transgenerational germination of orthogonal ovule

图7 不同培养基对反交胚珠继代萌发的影响Fig.7 Effect of different culture medium on transgenerational germination of reciprocal cross ovules

3 讨论

3.1 不同胚龄对正反交胚珠的影响

本试验通过对牡丹芍药远缘杂交败育前的胚珠进行培养,选择不同胚龄的胚珠,使用不同类型的培养基进行培养,试验结果表明,胚珠的胚龄明显影响离体培养效果,虽然龄期9 d,10 d 的胚珠膨大率较高,存活时间相对较长,但在培养65 d 后相继变黑死亡。年幼胚珠培养不成功的原因可能是胚珠内部种胚还处于游离核或细胞化时期,或种胚已经完成细胞化,处于胚原基发生阶段,异养时期,不具备某种合成能力,还需要从胚乳中吸取足够的营养物质。幼胚败育时间越早,幼胚越小,发育早期种胚未完成器官分化的胚珠所需的环境以及营养成分也就越复杂[17]。龄期11 d、12 d、13 d的反交胚珠在初期培养过程中萌发迅速,培养60 d 时全部转绿且膨大率相对较高,但其与正交情况相似,也在转绿后40 d 内逐渐停止萌发,最后由绿变白死亡。此结果与何桂梅对牡丹杂交胚珠、Batygina[18]在块根芍药及珊瑚芍药中的研究基本相似。胚龄是影响胚挽救的一个重要因素,胚发育早期所需的物质较为复杂[19]。试验中不同胚龄胚珠的发育状况各不相同,表明胚龄的选择直接关系到胚珠培养的成功,若想通过胚珠培养实现牡丹、芍药杂交成苗,加速育种进程,选择合适胚龄胚珠是远缘杂交中防止早期胚败育并获得远缘杂种后代的一个重要途径。

3.2 不同培养基对正反交胚珠萌发的影响

胚珠培养是在无菌条件下对外植体胚进行解剖后培养,由于胚体积比较小,操作比较困难,很容易损伤胚体,从而影响胚离体培养萌发与成苗率[20]。本试验对反交子房进行切半处理,胚珠较易剥离,可以获得较为完整的外植体。

胚珠培养过程中受多种因素的制约,培养基是影响胚珠正常萌发的重要因素之一。本试验对正交胚珠初代培养45 d 后发现,培养基MS+NAA0.5 mg·L-1+IBA0.2 mg·L-1或IBA0.5 mg·L-1胚珠萌发的各项指标相对较好;反交胚珠初代培养60 d 后发现,培养基MS+NAA0.5 mg·L-1+IBA0.2 mg·L-1或IBA1.0 mg·L-1胚珠萌发的各项指标相对较高。高污染率与褐化率是牡丹、芍药组织培养中的普遍现象[21],在正交培养过程中发现,胚珠褐化程度普遍较高,此结果与何桂梅等[22]的研究结果基本一致。其原因之一可能是灭菌时间过长产生了毒害作用,其二可能是胚珠自身含有酚类物质,在培养过程中易发生氧化作用而导致胚珠褐化。因此,试验后认为,胚珠离体培养时应尽量采用直接消毒方式,采用更强的消毒剂。为降低褐化程度,使胚珠在随后的继代培养中正常萌发,在培养基中还应加入一些其它物质来防止胚珠褐化。

在继代培养中,无论是正交还是反交胚珠,都在培养80 d 后时开始停止萌发并逐渐死亡。其原因可能是发育中后期的胚珠未完成器官分化或正处于器官分化状态,萌发所需的离体培养基条件比较复杂,如培养基中的激素类型、浓度配比等还需进一步的探索。综合杂交与胚珠培养的结果认为,胚珠继代培养对胚珠后期萌发至关重要,虽然目前胚珠培育成苗还需优选培养基及优化操作程序,但该技术对育种周期较长的牡丹芍药远缘育种有较大的应用潜力,值得深入研究。但在杂交育种工作中仍有诸多问题尚未解决,如幼胚继代培养、杂交种褐化严重问题都大大影响了育种工作的效率。因此,在以后的工作中,应着重从继代培养基的筛选、激素组合、减轻褐化等方面进行杂种胚挽救的研究,为今后牡丹的育种工作开辟新的方向。