池塘稻渔综合种养模式试验

2020-05-21芦光宇蒋超张敏陆尚明邹宏海姚国兴陈焕根

芦光宇,蒋超,张敏,陆尚明,邹宏海,姚国兴,陈焕根

(江苏省渔业技术推广中心,江苏 南京 210036)

稻渔综合种养是一种将水稻种植和水产养殖相结合的复合农业生产方式,被认为是一种具有稳粮、促渔、增收、提质、环境友好、发展可持续的产业模式[1]。在人们日益重视环境保护和饮食安全的今天,稻渔综合种养作为一种可持续发展的生态循环农业模式,近几年得到了大力的研究及推广,探索和优化了多种综合种养模式[2-3]。在部分省份已具有相当规模,而且各具特色,比如湖北的稻与小龙虾、浙江的稻与甲鱼、盘锦的稻蟹共作等[4-5]。江苏作为水产养殖大省,稻渔综合种养的规模相对较小而且没有形成明显特色。该试验通过引进和就地筛选水稻和水产品种进行稻渔综合种养试验,与常规池塘养殖进行对比,遴选适宜我省省情,且具有潜在推广价值的综合种养品种。

1 试验条件和方法

1.1 池塘条件

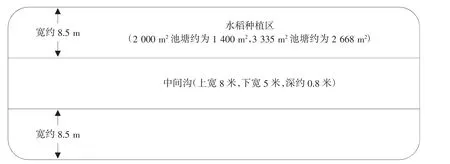

试验地点位于江苏省渔业技术推广中心扬中示范基地,试验池塘为2 000 m2(1-1#,1-2#)和3 335 m2(2-1#,2-2#,2-3#)标准化池塘。为满足试验需要,对池塘进行适当改造,在塘底中间开沟作为养殖区域(沟上口宽8 m,下口宽5 m,深0.8 m),两侧滩面作为水稻种植区。2000 m2池塘实际养殖面积约为400 m2,水稻种植面积约为1 600 m2;3 335 m2池塘实际养殖面积约为667 m2,水稻种植面积约为2 668 m2。进水口套100目网袋过滤,排水口套网片防止逃逸。放养河蟹的池塘岸坡四周设置防逃设施,中间沟同样设置防逃设施。

图1 池塘改造示意图

1.2 前期准备

塘底开沟及滩面平整后,进水漫上滩面10~15 cm,漂白粉20 kg/667 m2浸泡7 d后水排干,沟内种植两排伊乐藻。重新进水,水位控制在滩面以下10 cm。水稻插秧前对滩面进行翻耕并施基肥,复合肥10 kg/667 m2,腐熟鸡粪 100 kg/667 m2。

1.3 稻虾模式

春季虾:2月中旬于沟内投放幼虾进行春季虾养殖,投放规格为1 800~2 000尾/kg,投放量为6~8 kg/667 m2(按养殖区域面积计)。水温升至10℃时开始投喂,沿中间沟每天16:00—17:00投喂1次,饲料以全价配合饲料为主,前期蛋白含量40%~41%,后期蛋白含量38%。中间沟中设两个食台,投喂后3~4 h检查剩余饲料情况,以少量剩余为佳,视剩余饲料量控制第2天投喂量。于4月中旬开始捕捞,前期用稀地笼捕大留小,5月下旬开始用苗笼尽量全捕,水稻插秧前基本捕捞结束。

秋季虾:7月下旬—8月上旬补放虾苗,进行秋季虾养殖,虾苗规格为6 000~7 000尾/kg,投放密度为12~15 kg/667 m2(按养殖区域面积计)。投喂管理同春季虾养殖,9月中旬左右开始捕捞,可根据市场价格调整起捕时间,年底干塘。

1.4 稻蟹模式

2—3月投放扣蟹1 000只/667 m2(按养殖区域面积计),规格160只/kg,放养于已圈围的中间沟内。6月中旬插秧,待生长到7月中旬后即可撤去中间沟的防逃设施,使蟹可以到滩面活动。饲料以全价配合饲料为主,饲料蛋白含量36%~40%,全程按呈“高-低-高”模式进行相应调整,后期可选择育肥料或拌冰鲜鱼投喂。

1.5 水稻种植

试验选择4种水稻品种,均于5月上旬播种育秧(高秆稻在4月中上旬即开始育秧),6月中旬插秧,11月上旬收割。插秧之后不再在稻田中施肥或者农药。部分试验池塘具体种植时间及品种如表1。

表1 水稻品种统计表

1.6 水质管理

水稻插栽前,水质管理侧重于养殖品种的需求;插秧后则以水稻生长为主,兼顾养殖品种的需求,主要针对中央沟水域进行水质调节。试验过程中,中央沟水域水质容易清瘦,日常勤换水,每周约20 cm左右,同时注意及时追肥以及泼洒EM菌等微生物调水制剂。插秧后,每月采集1次水样对常规水质指标进行监测。

2 结果与分析

2.1 水产品收获情况

两年试验结果显示(表2),青虾和河蟹产量均显著低于正常池塘养殖产量(青虾产量按75 kg/667 m2,河蟹产量按80 kg/667 m2)。2017年青虾产量为38.6~42.2 kg/667 m2,河蟹产量约为 50.3~56.7 kg/667 m2。2018年仅开展了河蟹养殖试验,产量约为58 kg/667 m2。

表2 各养殖品种历年收获情况统计表 kg/667 m2

2.2 水稻收获情况

试验数据显示(表3),所有水稻品种的产量均明显低于常规稻田种植时的产量,推测是由于试验过程中仅施用基肥且未使用农药导致产量下降。其中高秆稻的产量最低,约200 kg/667 m2;而南粳5055的产量随着种养模式的不断成熟,产量有所提高,从最低387.12 kg/667 m2上升到最高481.80 kg/667 m2。结果也显示,同一品种3 335 m2池塘的单位产量高于2 000 m2池塘,南粳5055、南粳46均存在此种现象;而且南粳46的单位产量略高于南粳5055;武运粳31号由于稻米口感不如南粳5055,仅开展了一年试验,但其产量明显高于南粳5055。

表3 各水稻品种历年收获情况统计表 kg/667 m2

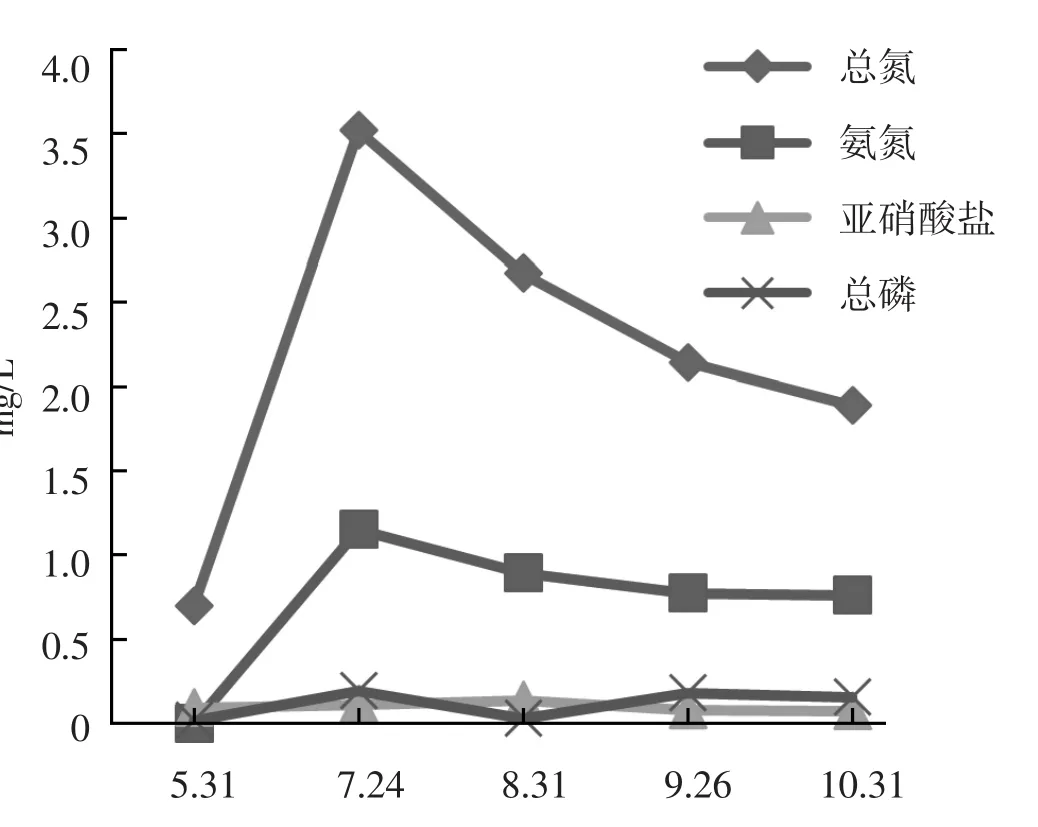

2.3 水质监测情况

2017—2018年对稻蟹和稻虾两种模式水质状况进行跟踪监测,结果显示常见营养盐指标含量及变化规律基本一致(图2、图3),前期总氮及氨氮含量上升,后期逐渐下降,而亚硝酸盐及总磷含量全程较低。

图2 稻蟹模式水体营养盐变化趋势图

图3 稻虾模式水体营养盐变化趋势图

3 小结与讨论

3.1 水产品

试验中河蟹、青虾的产量均明显低于常规池塘养殖产量,且2 000 m2池塘的产量略低于3 335 m2池塘的产量。原因可能有以下几个方面:一是池塘条件的影响。试验池塘整体面积偏小,养殖面积更小,可能环境不太适合虾蟹的生长,致使出现池塘面积越大,养殖产量越高,因此建议稻田综合种养每个单元面积不宜过小;二是水质管理,包括水质调节和水位控制。在试验后期水质容易偏瘦,滩面易生青苔,而且插秧后需根据水稻生长需求进行多次水位调节,与虾蟹常规养殖过程中水位的调节管理相冲突。整体生长环境的改变,会在虾蟹蜕壳时对其增重率及成活率产生影响,进而影响整体产量和规格。此外,由于水质偏瘦且较难调节,试验收获的虾蟹体色偏暗,影响水产品品质,进而导致经济效益降低。

3.2 水稻

两年试验过程中,前后尝试高秆稻、武运粳31号、南粳5055及南粳46四个水稻品种。从杭州水稻所引进了高秆稻(偏糯型)进行种养,栽种试验表明:该品种主要生长优势在于植株高大,杆茎坚硬,不宜倒伏,适合在池塘深水区域栽种。但是单个植株过大,栽种间距大(通常80 cm×80 cm),密度稀,导致单位面积产量不高;而且均需人工插栽、收割,费工费时,增加成本,因此总体上看投入产出比低;同时生产出的稻谷口感更偏向于籼稻,不适合我省食用习惯,而且出米率只有65%左右(低于当地品种72%);另外高秆稻只适合池塘改造的稻渔综合种养水面,但作为我省目前应用较多的稻田改造水面却并不适用,所以不具备大规模推广的潜力。

南粳5055和南粳46作为镇江周边地区种植面积较大且接受度较高的品种,正常种植产量在600~700 kg/667 m2左右。试验中南粳5055随着模式的逐渐成熟,产量也逐年上升,最高为482.80 kg/667 m2,而南粳46产量较南粳5055单产稍高,最高可达507.20 kg/667 m2。根据试验结果,水稻品种建议选择具有良好群众栽种基础的常见品种,易于种植,便于推广应用;同时考虑到稻渔综合种养为生态种养,稻米属于有机产品,因此应选择具有较高附加值的优良品种,以提高种养经济价值。

在稻渔综合种养的增产增效研究上,国内外众多学者进行了一些列的研究和探索,但结论仍然无法统一[6-9],可能是放养品种、水稻品种、气候、水质以及管理等多种因素综合影响而导致[10-11]。

3.3 水质

试验中由于施用底肥的原因,在水稻插秧前水体中总氮、氨氮含量较高,后期随着水稻生长吸收逐渐降低;总磷含量也基本呈类似变化趋势,但总体含量较低,而亚硝酸盐含量也一直处于较低水平。

水质指标的变化主要会对养殖品种的生长造成影响。试验过程中,养殖水体水质偏清瘦,浮游动植物偏少,不利于河蟹尤其是青虾的生长。插秧之前可以通过控制透明度来调控养殖水域水体肥度,若偏清瘦,补充藻种培养藻类,藻种选择小球藻或硅藻,青虾池塘透明度在20 cm左右,河蟹池塘透明度在40 cm左右。插秧后初期主要以少量换水为主,后期则要根据情况适当追肥或补充藻种,以维持养殖品种适宜的生长环境。

稻渔综合种养生态系统将稻田种植和池塘水产养殖两个系统整合在一起,虽然都与水有关,但两者对水体管理的目的性具有很大不同。稻田生态系统中的水主要为水稻生长提供有水的环境,而池塘养殖系统中的水不仅提供水这个基础要素,而且是养殖品种生存的必要条件,生长生活的一切要素都与水密切相关,其好坏影响养殖品种的生长,所以水质管理更多的是侧重于养殖品种的需求。水质管理的另一个要素是水位控制,虽然养殖品种也有这方面的需求,但与水稻更为密切;考虑到水稻是该生态系统的主体,所以水位控制应以水稻生长需求为主体去进行调控管理。基于此,摸索总结出水质管理思路:水稻种植期间前后水位管理按水稻管理需求,兼顾养殖品种,此阶段水质调控主要侧重于沟槽内水质;其他时间按养殖品种进行水质和水位调控,这样既保障水产品的正常生长,又不影响水稻的生长。

3.4 茬口衔接

两种系统整合在一起,由于水稻和养殖品种的生长周期不同,不可避免的存在着茬口衔接问题。本试验中,养殖品种一开始均限制在中央沟内,待插秧之后活动范围才能逐渐扩大到滩面,因此滩面在插秧前属于闲置状态,如何提高滩面利用率仍然是一个需要解决的问题。

对于青虾池塘,由于青虾生长周期短,春季虾养殖过程中可以连带滩面全部作为养殖池塘,待6月份捕捞结束清塘后再进行稻虾养殖,以达到充分利用滩面的目的。

河蟹生长周期较长,从3月初投放蟹苗一直到十月份前后开始捕捞,几乎覆盖着整个水稻的生长周期。处于分蘖期的秧苗极容易被河蟹夹断,因此直到分蘖期结束前,沟槽周围必须设置防逃设施防止河蟹上到滩面。基于水稻和河蟹生长过程中这种矛盾,滩面的利用比较困难,需考虑单独利用。

当前,稻渔综合种养作为农业转方式、调结构的重要途径,在全国各地受到广泛关注。在农业部和地方各级政府的大力推动和积极引导下,稻渔综合种养模式和配套技术不断完善,迅猛发展。但同时需要加强基础理论研究,理性发展,规范管理,才能达到稳粮增效、绿色发展的目标。