词汇的唤醒度对情绪标注效应的影响—ERPs 研究 *

2020-05-21岳鹏飞史梦梦2白学军

岳鹏飞 史梦梦2, 刘 旭 白学军

(1信阳师范学院教育科学学院,信阳 464000) (2辽宁师范大学心理学院,大连 116029) (3湖南科技大学教育学院,湘潭 411201) (4教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387) (5天津师范大学心理学部,天津 300387) (6国民心理健康评估与促进协同创新中心,天津 300387)

1 问题提出

情绪标注(affect labeling)指使用情绪词对情绪刺激或由其诱发的情绪进行命名(Lieberman,Inagaki, Tabibnia, & Crockett, 2011)。与其相对的非情绪标注是个体对刺激或事件的非情绪特征进行命名。研究发现,情绪标注可以有效地帮助蜘蛛恐惧症个体(Kircanski, Lieberman, & Craske,2012)、甲基苯丙胺依赖者(Payer, Baicy, Lieberman,& London, 2012)、创伤后应激障碍个体(Memarian,Torre, Haltom, Stanton, & Lieberman, 2017)、社交恐惧症个体(Burklund, Craske, Taylor, & Lieberman,2 0 1 5)、公众演讲焦虑个体(N i l e s, C r a s k e,Lieberman, & Hur, 2015)及自闭症患者(Wang,Dapretto, Hariri, Sigman, & Bookheimer, 2004)等减弱负性情绪并改善其症状。

这些症状的改善可能是通过抑制情绪产生的。情绪标注脑机制的研究发现,进行情绪标注时右腹侧前额皮层(right ventro-lateral prefrontal cortex, RVLPFC)激活(Eisenberger, Lieberman, &Williams, 2003; Hariri, Bookheimer, & Mazziotta, 2000;Monchi, Petrides, Petre, Worsley, & Dagher, 2001;Small, Zatorre, Dagher, Evans, & Jonesgotman,2001),并通过中前额皮层(有纤维投射到杏仁核)对杏仁核的活动产生抑制,进而减弱了情绪;非情绪标注(如性别标注)则没有激活该环路(右腹侧前额皮层—中前额皮层—杏仁核)(Lieberman et al., 2007; Torrisi, Lieberman,Bookheimer, & Altshuler, 2013)。探索哪些因素会对情绪标注这一效应产生影响,对临床及心理教育中帮助个体更好地调控情绪有重要意义。

情绪标注任务要求对面孔情绪进行加工并使用“愤怒”等进行命名,是一种对情绪的控制性加工,同时伴随使用唤醒度较高的词,如愤怒等;而非情绪标注任务则相反,是一种对情绪的自动化加工,同时伴随使用唤醒度较低的词,如张涛等。由于检验情绪标注抑制情绪作用的两种任务同时包含了两个均有可能影响抑制效果的因素,因此,词的唤醒度和加工类型在情绪标注效应中是单独还是协同发挥作用值得探索。

起初研究者认为对情绪的控制性加工是情绪标注效应产生的关键,因此未考虑词的唤醒度的问题。其理论基础来自Lieberman,Gaunt,Gilbert和Trope(2002)在双加工理论中提出的早期阻断理论(disruption theory),该理论认为个体存在自动化加工系统和控制性加工系统,控制性加工系统的运行会抑制相应的自动化加工系统的工作。同样,情绪也存在自动化加工和控制性加工,对情绪的控制性加工会抑制情绪的自动化加工。根据该理论,进行性别标注(该过程没有对情绪进行控制性加工或反思)不影响情绪的自动化加工,而进行情绪标注(该过程属于对情绪的控制性加工)则会抑制情绪的自动化加工。

但是,情绪标注研究中除了使用上述情绪词外,也使用诸如“毒蛇”、“哭泣”、“攻击”等词(白学军, 岳鹏飞, 2013; 郭晶晶, 吕锦程, 2014;Kircanski et al., 2012; Lieberman, Hariri, Jarcho,Eisenberger, & Bookheimer, 2005; Lieberman et al.,2011)。一些研究发现,与中性词相比,只要标注词唤醒度更强,不管标注词的效价如何(正性还是负性),其均可抑制情绪(白学军, 岳鹏飞,2013; 郭晶晶, 吕锦程, 2014; Kircanski et al., 2012)。早期阻断理论无法很好解释该现象,因此,研究者认为标注词的唤醒度可能对情绪标注起重要作用,但此观点仅仅停留在推测阶段。

除了上述研究者的推测外,晚期阻断理论也蕴含了词的唤醒度在情绪标注中发挥重要作用的思想。Lieberman 等(2004)引入认知吝啬理论确立了晚期阻断理论。其认为,人类的认知资源是有限的,人们会根据环境中刺激对个体的意义分配相应的认知资源,而情绪及强弱在识别环境刺激对个体的意义上起着重要的提示作用(如,提示威胁、损伤及其程度如何)。当人们通过情绪认识到外界刺激的意义后,情绪的提示作用完成,如果情绪继续存在会占用有限的认知资源,因此个体会通过右腹侧前额皮层—中前额皮层—杏仁核这一环路抑制情绪,进而给应付环境中的刺激留出更多的认知资源。根据该观点,个体进行情绪标注时对情绪刺激或由其诱发的情绪进行命名会让个体意识到刺激的意义,这时情绪对生存的提示作用完成,个体会通过“抑制环路”减弱情绪,进而腾出有限资源来应付外界刺激。而个体进行非情绪标注时,忽视了刺激的情绪方面的特征(如另一个人在愤怒),此时个体保持(由该人诱发的)情绪对个体生存是有意义的,因而不用启动“抑制环路”。总之,情绪标注是通过让个体意识到外界刺激(尤其是刺激的情绪方面)对个体的意义而产生抑制效果的。根据这一观点,进行情绪标注时使用词的唤醒度越高,意味着个体需要付出更多的认知资源来应对环境或外界刺激,该情况下通过抑制环路抑制情绪进而腾出更多认知资源的必要性就更强。而对于非情绪标注,即使用不同唤醒度的词(如不同唤醒度的姓名),也难以使个体意识到刺激的情绪意义,这使得该情绪仍有继续保留的价值,因而不会抑制情绪。根据该理论,可以推出如下研究假设:进行情绪标注时标注词的唤醒度影响情绪的抑制效果,进行非情绪标注时则不会抑制情绪。

总之,实验结果的推测和理论预期都认为标注词的唤醒度会影响情绪标注抑制效果,但尚未有直接操纵标注词的唤醒度对该问题进行检验的研究。因此,本研究以命名后的LPP(late positive potentials)波幅作为指标(岳鹏飞, 杜婉婉, 白学军,许远理, 2015; Brown, Steenbergen, Band, de Rover, &Nieuwenhuis, 2012; Herbert, Sfärlea, & Blumenthal,2013; Renfroe, Bradley, Sege, & Bowers, 2016),采用脑电技术来考察情绪标注影响情绪抑制的认知神经机制。在情绪标注的研究中自变量是情绪强度(强弱或高低),相应的因变量指标主要为:主观报告体验到的情绪强弱,外周生理指标(心率、皮温等),电生理的指标(LPP 波幅)以及杏仁核等情绪相关脑区的血氧变化等。在这些指标中,基于脑电技术的电生理指标(LPP 波幅)较敏感而且经济。相关文献显示,LPP 波幅对情绪刺激的唤醒度敏感,是刺激的情绪唤醒特征的可靠指标(Torrisi et al., 2013),同时也是研究情绪调节的重要指标(Foti & Hajcak, 2008; Hajcak,MacNamara, & Olver, 2010),LPP 波幅越高反映个体的情绪越强。研究在以往情绪标注和非情绪标注任务基础上,根据标注词的唤醒度分别区分出高低组,来检验上述问题。

2 研究方法

2.1 实验设计

采用2(任务类型:情绪标注、非情绪标注)×2(词的唤醒度:高、低)的被试内设计。

自变量为任务类型和词的唤醒度。情绪标注任务要求被试观看情绪面孔,判断面孔是何种情绪,从图片下方的词汇中选择与图片面孔对应的情绪词(高唤醒度或低唤醒度)。参考以往文献(Lieberman et al., 2007),非情绪标注任务设置如下:要求被试观看面孔图片,判断面孔是何种性别,从图片下方的词汇中选择与图片面孔对应的姓名词,见图1。实验的因变量指标为情绪命名后的LPP 波幅。

图 1 情绪标注和性别标注任务举例

2.2 被试

随机选取16 名在校本科生为被试,男女被试各8 名,年龄17~22 岁(19.38±1.26 岁)。被试均为右利手,无神经系统疾病或脑部损伤史。视力正常或矫正视力正常,没有参加过类似ERPs 实验。实验前被试了解ERPs 实验特性,并签订知情协议书,实验结束后签订记录清单,领取实验报酬。

2.3 实验材料

2.3.1 情绪图片

选用中国面孔情绪图片系统(CFAPS)的情绪面孔图片60 张(龚栩, 黄宇霞, 王妍, 罗跃嘉,2011)。厌恶和愤怒面孔各30 张,其中男女面孔各15 张。在正式实验前,对所用图片和标注词进行大小、格式等的统一,以减少无关变量造成的差异。实验的图片和标注词均使用Flash8 软件进行编辑,选用白色作为背景颜色,尺寸大小为1024×768 像素,情绪面孔图片尺寸为390×450 像素,在背景中的位置坐标是居中靠上(X:338,Y:76);实验中所用的情绪和非情绪标注词均为黑体(字体大小:59),左侧标注词位于情绪图片的左下方(在背景的位置,X:243.9, Y:555.2),右侧标注词位于情绪图片的右下方(在背景的位置,X:694.0, Y:558.5)。标注词在左右位置之间平衡。正式实验中将厌恶、愤怒情绪图片分别匹配高唤醒度情绪词,低唤醒度情绪词,高唤醒度姓名词,低唤醒度姓名词,制作出120 张情绪标注图片和120 张非情绪标注图片,最终得到240 张标注图片。

2.3.2 双字标注词

实验的两类标注词汇来自双字的情绪词和姓名词。在标注词的首次评定过程中删除了许多对大学生来说不熟悉的词汇后,保留了愤怒和厌恶情绪词45 个,姓名词46 个。在二次评定过程中,随机招募38 名在校本科生(男生9 名,女生29 名,有2 名女生因对姓名词不熟悉、2 名女生为左利手而被剔除),有效被试34 名,年龄17~23 岁(19.09±1.58 岁),对第一次评出的词汇进行效价和唤醒度的评定。采用自我情绪评定(Self-Assessment Manikin, SAM)量表,选出最终符合实验要求的词汇。评定标准如下:效价即愉悦度,1~9 表示愉悦到不愉悦的程度;唤醒度即激动程度,1~9 即从非常激动到非常平静的范围。评定流程图见图2。

图 2 标注词评定流程图

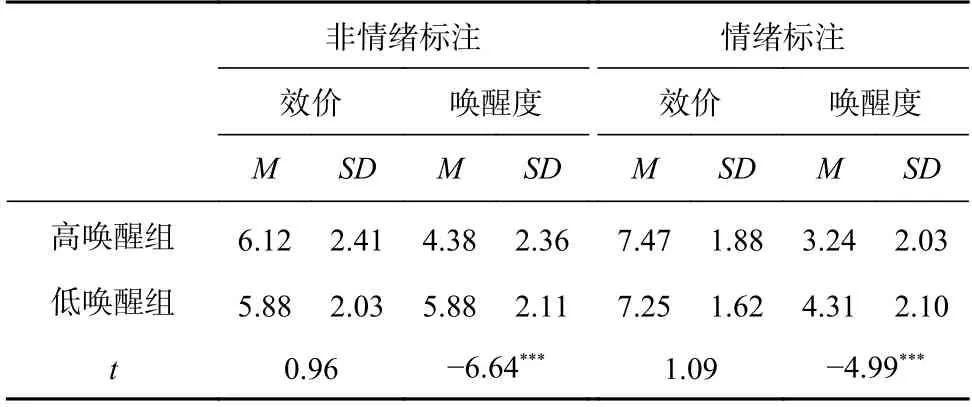

标注词的描述统计结果见表1。统计检验表明,情绪标注中两组标注词效价一致,唤醒度差异显著,t(135)=-6.64,p<0.001;非情绪标注中两组标注词效价一致,唤醒度差异显著,t(135)=-4.99,p<0.001。不同唤醒度的情绪标注词依次为狂怒、激愤、痛恨、可恶(高唤醒度),气愤、愤懑、嫌恶、腻烦(低唤醒度);不同唤醒度的非情绪标注词依次为和珅、吕雉等(高唤醒度);妺喜、赵构等(低唤醒度)。情绪标注任务及非情绪标注任务中,高、低唤醒度词在效价上差异不显著,但在唤醒度上差异显著。

表 1 标注词各项指标描述统计结果

2.4 实验程序

实验包括练习和正式实验两部分,均包括情绪标注和非情绪标注,练习确保被试熟悉正式实验流程。实验流程见图3。屏幕呈现指导语,待被试明白后,开始进入练习。首先呈现注视点“+”,呈现时间1 s,接着呈现情绪面孔图片,时间为3.5 s,被试根据所要选择标注词的位置进行按键完成判断任务。按键反应后,时间未到3.5 s,图片不消失,当达到3.5 s 图片消失。如果被试在3.5 s 内未做反应,则图片仍会消失并呈现下一张图片。

为了平衡情绪图片呈现顺序效应所带来的差异,在正式实验中,把120 张情绪标注图片和120 张非情绪标注图片各分为两组:α1、α2 和β1、β2 组。整个实验分为两个版本,α1-β2-β1-α2,β1-α2-α1-β2。每种版本以60 张图片为一组,每组时间约为5 分钟,被试在完成一组实验后可以进行休息,休息时间的长短由被试控制。两个版本在被试间进行平衡。

图 3 实验流程图

2.5 数据采集

实验通过E-Prime2.0 进行编写与呈现,使用NeuroScan 系统的SynAmp2 放大器和64 导电极帽记录EEG。以单侧左侧乳突为参考电极,离线分析转为双侧乳突,双眼外侧安置电极记录水平眼电(HEOG),左眼上下安置电极记录垂直眼电(VEOG)。滤波带通为0.05~100 Hz,采样率为1000 Hz/导,头皮电阻值<5 KΩ。

2.6 数据分析

实验记录的脑电数据使用scan4.5 软件进行离线分析。本研究主要参考以往情绪标注的ERPs 研究,选取了位于全脑中线的Fz、FCz、Cz、CPz、Pz 五个电极点考察LPP 波幅的变化(岳鹏飞等,2015; 岳鹏飞, 杜婉婉, 白学军, 许远理, 2016; Brown et al., 2012; Chen, Zhang, & Jiang, 2018)。其中Pz 电极点对情绪刺激的唤醒度较为敏感(Cuthbert,Schupp, Bradley, Birbaumer, & Lang, 2000; Diedrich,Naumann, Maier, & Becker, 1997)。最后采用SPSS21.0 对脑电波数据进行方差分析,p 值采用Greenhouse-Geisser 法进行矫正。

2.7 脑电数据结果

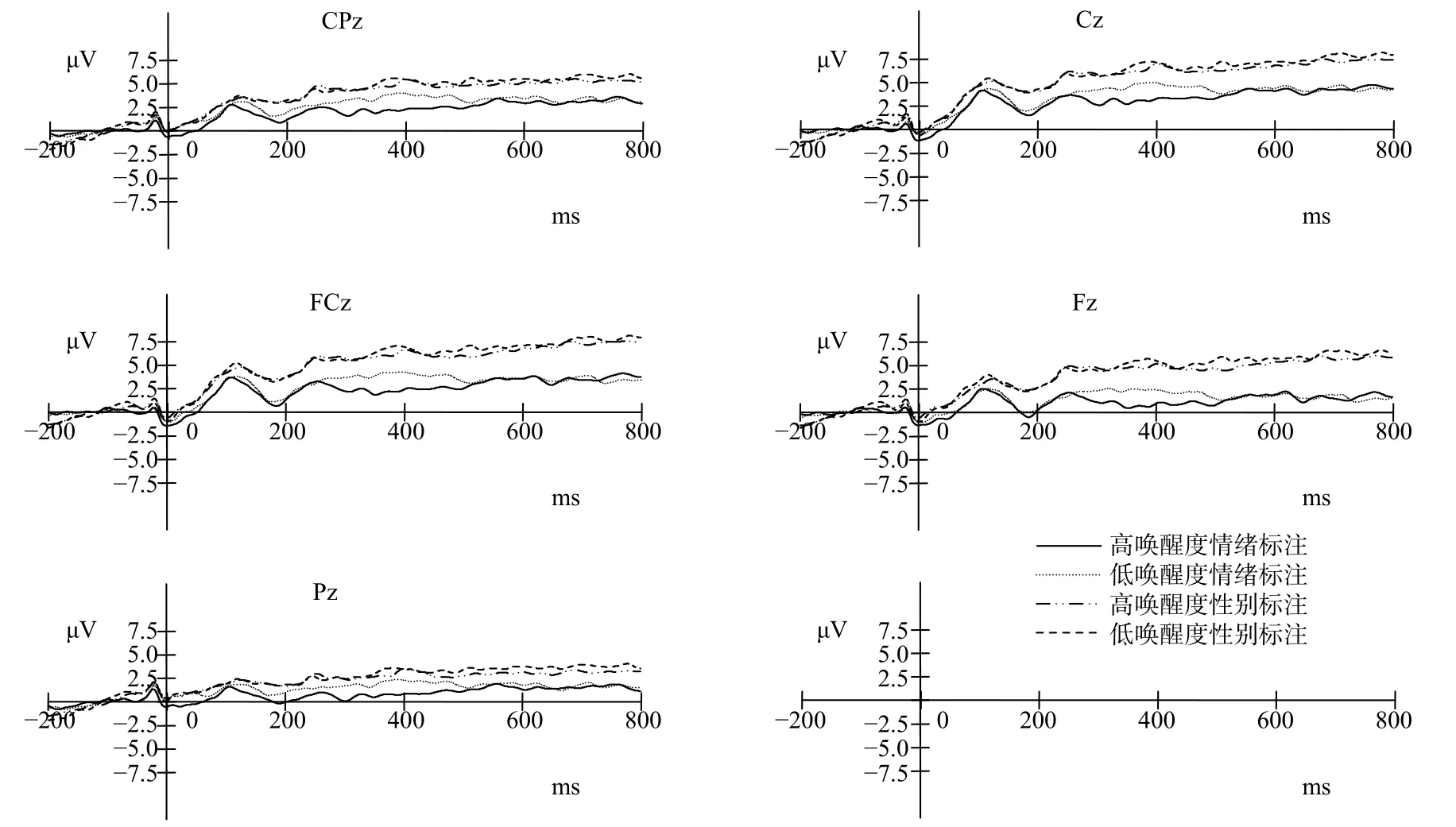

对情绪标注命名后的脑电数据进行处理(岳鹏飞等, 2015, 2016),以按键反应开始作为叠加零点,截取反应前200 ms 到反应后800 ms,以按键反应前的-150 ms 到-50 ms 为基线(Wiersema, van der Meere, & Roeyers, 2009),对按键反应后的各条件下的事件相关电位进行叠加平均,得到情绪标注和非情绪标注五个电极点的波形图,见图4。

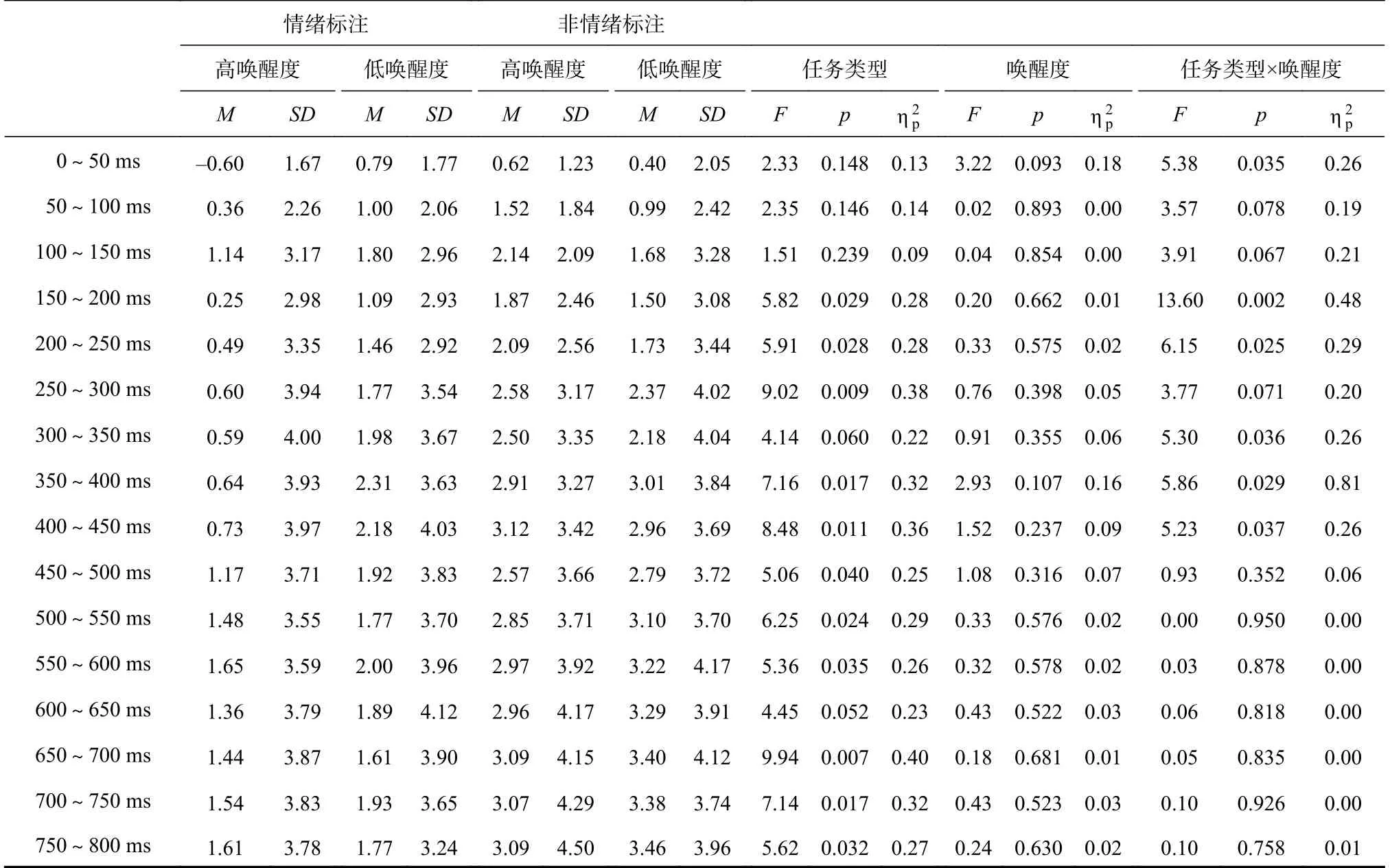

为了更加清楚地确定LPP 的具体时间范围,根据本实验的总平均图的特征,以50 ms 为间隔,将LPP 波幅分为16 段0~50 ms、50~100 ms、100~150 ms、150~200 ms、200~250 ms、250~300 ms、300~350 ms、350~400 ms、400~450 ms、450~500 ms、500~550 ms、550~600 ms、600~650 ms、650~700 ms、700~750 ms、750~800 ms 进行重复测量方差分析。

图 4 各电极点在不同唤醒度的情绪标注与性别标注的总平均图

根据最终的统计结果,在CPz、Cz、FCz、Fz、Pz 上,100~800 ms 时间段内任务类型主效应均显著,情绪标注下的LPP 波幅更低。然而,0~800 ms 的时间段内唤醒度主效应不显著,300~350 ms,350~400 ms,400~450 ms 唤醒度和任务类型交互作用显著。进一步的简单效应分析显示,在情绪标注任务下,高、低唤醒度之间差异显著(主要表现在Pz 电极点上);在非情绪标注下,高、低唤醒度之间差异不显著。由此可知,Pz 电极点上的情绪标注效应最为明显,故仅呈现Pz 电极点的统计结果,见表2。

结果发现:(1)进行情绪标注时,与使用低唤醒度词相比,高唤醒度词条件下的LPP 波幅更小(在Pz 电极点上),而进行非情绪标注时,差异不显著;(2)无论词的唤醒度高或低,情绪标注与非情绪标注差异显著,情绪标注下LPP 波幅更低。

表 2 Pz 电极点晚期LPP 波幅平均值(μV)、标准差(μV)和方差分析结果

3 讨论

如上文所言,研究者不论是从实验结果的推测还是从理论上的预期,都认为标注词的唤醒度会影响情绪标注的抑制效果,但尚未有直接操纵标注词的唤醒度对该问题进行检验的研究。根据晚期阻断理论,可以推导出以下假设:进行情绪标注时标注词的唤醒度影响对情绪的抑制效果,进行非情绪标注时则不然。情绪标注的脑电研究发现,情绪标注对情绪的抑制发生在命名后,表现为与性别标注相比,命名后LPP 波幅更低,即情绪标注抑制了情绪(邓欢, 江琦, 马静, 纪婷婷, 朱梦音, 2013; 岳鹏飞等, 2015)。本研究首次直接操纵了词汇唤醒度来探讨其对情绪标注及非情绪标注的影响。结果发现,进行情绪标注时,使用的标注词唤醒度越高,LPP 波幅越低;而进行非情绪标注时,不同唤醒度词汇之间在LPP 波幅上无差异。这意味着进行情绪标注时,标注词的唤醒度越高,个体的情绪越弱;而进行非情绪标注时,标注词的唤醒度对个体情绪无影响。该结果支持了晚期阻断理论。这一结果与以往许多研究所发现的“与中性词相比,只要标注词唤醒度更强,不管标注词的效价如何均可抑制情绪”相一致(白学军, 岳鹏飞, 2013; 郭晶晶, 吕锦程, 2014;Kircanski et al., 2012; Lieberman et al., 2005, 2011)。表达性写作疗法的研究也发现,个体所用词的唤醒度越强,随后会给个体带来更多的身心益处(Kircanski et al., 2012)。然而在情绪标注任务中,高、低唤醒度主要在Pz 电极点上差异显著,这可能是由于高低唤醒度标注词差异较小导致。在标注词的评定过程中,所使用的SAM 量表为9 级评分,其程度包含1~9。高、低唤醒度的情绪标注词虽然差异显著,但具体的差异值仅为1 分左右。也许采用唤醒度差异较大的情绪词来标注面孔情绪会产生更好的效果。但唤醒度差异较大的情绪词不太容易选择,其主要原因是描述愤怒、厌恶情绪的双字情绪词数量有限,尤其在控制了效价以及被试认可情绪词能否描述相应面孔后就更少,因此,无法拉开词的高低唤醒度之间的距离。同时情绪刺激诱发的LPP 波幅中Pz 点的波幅值最大,对情绪刺激的强弱较为敏感(Cuthbert et al., 2000; Diedrich et al., 1997; Hajcak, Weinberg,MacNamara, & Foti, 2012)。而且情绪调节的研究中也经常发现在Pz 存在显著差异(Herbert et al.,2013)。这在一定程度上说明,在所操纵词的高低唤醒度差异较小的情况下,Pz 点出现显著差异是合理的。这种由自变量的特点导致因变量不够敏感的现象,在其他研究中也存在,如,岳鹏飞等(2016)探索不同情绪标注对情绪抑制效果的研究发现,外部情绪标注对情绪的抑制效果体现在Fz、FCz、Cz、CPz、Pz 五个电极点上,而内部情绪标注只表现在Pz、CPz、Cz 三个电极点上。

总之,研究结果支持了以下观点,当个体意识到外界刺激需要自己付出更多认知资源来应对时,通过抑制环路抑制情绪进而腾出更多认知资源的必要性就更强。需要特别强调的是本实验所选用的非情绪标注词比较特殊(一般而言,对情绪刺激的非情绪方面进行命名时,相应的词汇较少含有情绪意义),是具有情绪性的,这与以往非情绪标注研究中使用的词(如“张涛”、“李娜”)有所不同(岳鹏飞等, 2015, 2016; Lieberman et al., 2004)。通过这种特殊的非情绪标注设置,研究更深层次地指出情绪标注与非情绪标注的本质区别在于是否对刺激的情绪特征方面进行命名,而不是所使用的标注词是否具有情绪性。

4 结论

本实验条件下得出如下结论:(1)使用高唤醒度的“情绪词”进行情绪标注抑制效果更好;(2)词的唤醒度不影响非情绪标注的抑制效果。