创造性问题解决中的联想能力及其作用 *

2020-05-21王硕阳林崇德孙汉银

王硕阳 林崇德 孙汉银

(北京师范大学心理学部,北京 100875)

1 引言

创造力是产生新颖且有用的想法或产品的过程(Hennessey & Amabile, 2010)。研究者通常使用顿悟问题对创造过程进行研究(赵庆柏, 李松清,陈石, 周治金, 成良,2015)。

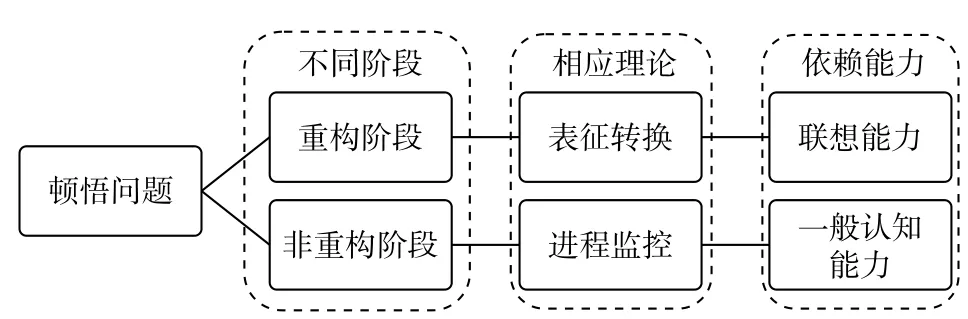

当前顿悟问题研究的焦点在于:顿悟类问题的难度来源有哪些。对于顿悟问题为什么难以解决存在着两种理论解释(Jones, 2003)。表征转换理论认为,问题解决者的先前经验导致问题解决者形成了不良的问题表征,要正确解决问题,个体需要进行表征转换,以便进入正确的问题解决空间。因此,顿悟问题难在个体需要打破先前知识给个体表征问题施加的限制(Knoblich, Ohlsson,Haider, & Rhenius, 1999; Ohlsson, 1992)。而进程监控理论则认为在庞大的问题空间内恰当地运用不同启发法才是顿悟问题解决的关键,因而顿悟问题难在个体在庞大的搜索空间内未能成功运用合适的启发法穷尽问题空间(Macgregor, Ormerod, &Chronicle, 2001)。

争论的核心在于顿悟的达成是否需要经历某个特殊认知过程(Weisberg, 2015)。表征转换理论的支持者认为顿悟涉及某个特殊的、与一般问题解决过程不同的认知过程;而进程监控理论的支持者则认为顿悟问题解决与一般问题解决没有实 质区别,都可以通过分析式思维达成(Weisberg,2006)。由于顿悟瞬间的即时性、无意识性,研究者难以对顿悟过程进行直接研究,因而目前认知过程角度的相关研究只能对这两个理论进行间接的检验(Ash, Cushen, & Wiley, 2009)。

Underwood(1975)提出,个体差异方面的证据可以用来对认知过程角度的理论建构进行关键性的检验。如果顿悟问题解决是一个与一般问题解决类似的过程,那么解决一般问题的能力应该能显著预测解决顿悟问题的表现;如果顿悟问题解决确实包含某种特殊过程,那么该特殊过程应当涉及到某种特殊能力(Vogel & Awh, 2008)。相关研究得到的结论是混杂的,Deyoung,Flanders和Peterson(2008)通过回归分析来探究辐合思维能力、发散思维能力和框架打破(breaking frame)能力对顿悟问题和非顿悟问题表现的预测能力,并发现这三种能力对于顿悟问题解决有独立预测作用。也有研究者发现联想流畅性对于发散思维创造性和辐合思维创造性都有预测作用,而智力和工作记忆等能力只能显著预测辐合思维创造性(Lee & Therriault, 2013)。另一方面,Webb,Little,Cropper 和Roze(2017)则发现辐合思维对顿悟问题解决的贡献大于发散思维。总的来说,这些研究试图探究辐合思维、发散思维等构念与顿悟问题解决之间的关系,得到了一些有意义的结论。但由于辐合思维与发散思维本身是较为上位(抽象)的构念,在上述各个研究中对其的操作化测量并不完全一致,所得结论也难以相互比较,需要对相关问题进行更为细致的分析。

一种可行的分析方式是将顿悟问题依阶段进行划分,探索各阶段中较为下位的认知能力所起的作用。研究者一般将经典顿悟问题解决划分为在特定问题空间内进行搜索(非重构阶段)和转换问题空间(重构阶段)两个不同阶段(Öllinger,Fedor, Brodt, & Szathmáry, 2017),个体在特定问题空间进行搜索的能力依赖于智力、工作记忆能力等一般认知能力(Stadler, Becker, Gödker, Leutner, &Greiff, 2015)。Ash 和Wiley(2006)将顿悟问题分为初始搜索空间大的和初始搜索空间小的,发现个体工作记忆能力仅影响初始搜索空间大的问题解决率,不影响初始搜索空间小的问题的问题解决率。因而表明顿悟问题初始搜索是一个需要一般认知能力参与的过程,而重构阶段是一个更特殊的、不能用一般能力所解释的过程。一篇认知神经方面的综述(Kounios & Beeman, 2014)则表明,以顿悟方式解决问题的个体与以分析方式解决问题的个体在顿悟问题的不同阶段有着不同的注意模式:在静息状态下,顿悟个体比分析个体有着更外部定向的注意;在准备阶段,个体有着更内部聚焦的注意;在顿悟出现前的瞬间,有着突然爆发的内部聚焦。顿悟式个体在不同阶段不同的注意模式也支持顿悟问题的不同阶段可能需要不同的认知能力。Lv(2015)重点关注工作记忆和抑制功能在顿悟问题解决不同阶段中的作用,发现工作记忆容量主要影响顿悟问题初始搜索期,抑制功能则主要影响重构期。Vladimirov,Chistopolskaya 和Korovkin(2015)则利用双任务范式比较了顿悟问题和分析式问题需要的认知负荷,发现顿悟问题在任务后期相对分析式问题需要的注意较少。这些研究的结论相对一致,说明顿悟问题中非重构阶段需要一般认知能力的支持,而重构阶段受什么能力影响尚不明了。

上述研究潜在表明了顿悟问题解决过程中表征转换与进程监控各起着一定的作用(Öllinger et al., 2017; Öllinger, Jones, & Knoblich, 2014),其中在非重构期起作用的进程监控阶段主要受智力、工作记忆能力等一般认知能力影响。接下来需要回答的问题就是在重构期起作用的表征转换理论受什么认知能力影响。

根据Ohlsson(1992)对表征转换理论的阐释,顿悟问题中的僵局是由于个体没有能够从长时记忆中提取出正确的相关算子才导致的。而长时记忆的提取过程是一个激活扩散过程,顿悟问题激起的初始表征难以激活扩散到正确算子所涉及的知识,因此顿悟问题才难以解决。而表征转换则是通过约束松弛等机制让个体对于问题情境和解决标准进行重新知觉,从而产生与先前表征足够不同的新表征—这些新表征可以激活扩散到记忆中先前潜在的部分,使得个体提取到正确算子。本文认为,表征转换理论所说的基于对问题的知觉在长时记忆中以激活扩散进行算子提取过程,与联想过程中对某种刺激进行加工进而提取出相关事项的过程在认知层面上具有同构性。也就是说,重构阶段/表征转换过程依赖于个体的联想能力(参见图1)。

图 1 顿悟问题中不同阶段的理论解释及相应能力

为阐述上述模型的合理性,本文将分别从概念结构的角度和相关理论的角度论证联想能力在创造性问题解决过程中(尤其是重构阶段)的作用。

2 联想能力及其与创造性的关系

作为心理学术语,联想(association)指的是由于某些经验产生的概念、事物或心理状态之间的心理联结(Klein, 2011)。在实际应用中,不同的联想测验有着不同的关注重点:部分联想测验更关注联想所产生内容的性质,部分联想测验则更关注联想过程本身。

2.1 联想内容与创造性

早期的联想研究更为关注个体所产生的联想内容,相应的联想能力测验关注的内容也是针对某些刺激个体所产生的联想内容是什么。如罗夏墨迹测验关注个体对某些模棱两可的墨迹图产生的联想内容,主体统觉测验则关注个体对于特定图画产生的故事性联想内容(王建平, 2013)。测验的理论基于精神分析,联想内容被用作人格评估时的辅助证据,该测验得分并无好坏之分。

另一种广泛使用的,强调联想内容的测验是内隐联想测验(Greenwald, McGhee, & Schwartz,1998)。内隐联想测验(IAT)被用来测量个体对两个概念关于某个特定属性的内隐认知,关注的重点是被试对于某个概念在某个维度上的内隐态度,因此也被认为是一种联想能力测验,该测验得分无好坏之分。

以上两种联想能力测验,得分均无好坏之分,因此不能基于这两种测验的结果来检验联想内容与创造性之间的关系。但这并不意味着联想内容与创造性就没有关系。大量关于创造的轶事(Ohlsson, 2011)和经验证据(Merten & Fischer,1999)表明,高创造性个体可能更能产生让人觉得不寻常与新奇的联想(创造新联系)。Mednick(1962)认为,创造是让有联系的元素之间形成新联结以满足特定需要的思维过程。形成联结的元素之间越遥远,思维过程就显得越有创造性,高创造性个体是更能形成较远距离联想的个体。基于上述思想,Mednick 和Mednick(1967)开发了远距离联想测验(RAT),并用其作为创造力个体差异的测量工具。

RAT 测验关注个体产生的联想内容是否足够不常见。根据远距离联想理论,由于题面的三个词之间关联是遥远的,能在规定时间内解出越多题的个体创造性越高。Mednick(1962)认为RAT 测验测量的是个体的综合创造性,并号召研究者使用RAT 测验来鉴别高创造力个体,但后来的研究者发现RAT 测验的得分往往不能预测真实世界中个体的创造行为,如一篇综述(Ochse &van Lill, 1990)指出:RAT 测验虽然能够预测言语流畅性测验的分数,但对其预测一般创造能力的证据支持并不充足。

然而,现在的研究者往往认为可能并不存在着某种一般形式的创造力,不同形式的创造性问题背后可能有着各自独特的认知过程(Lubart,2001)。RAT 问题,因其包含一个顿悟过程,往往被当做顿悟问题或封闭性/聚合性创造性问题的经典研究材料(贡喆, 刘昌, 沈汪兵, 2016; Lee,Huggins, & Therriault, 2014)。此外,由于RAT 测验操作、计分等方面比较便利,一些研究者也使用RAT测验或RAT 测验的变式(CRAT)来研究创造性认知的神经生理过程(Bowden & Jung-Beeman, 2003;Cai, Mednick, Harrison, Kanady, & Mednick, 2009)。

总的来说,如果认可Mednick 的远距离联想理论,联想内容的不寻常性可能就与封闭性的创造性问题(顿悟问题)存在着某种关联。

2.2 联想过程与创造性

搜索联想记忆模型(search of associative memory, SAM)认为,长时记忆中存储的是不同物体之间的关系以及物体和环境之间的关系,个体从长时记忆中提取内容的过程是一个依据线索(cues)搜索的过程(Raaijmakers & Shiffrin, 1981)。因此,联想过程可以被认为是一个从长时记忆中提取特定事项的过程。

在CHC 认知能力模型中(Flanagan, Ortiz, &Alfonso, 2007),与长时记忆信息存储和流畅提取相关的能力被称作Glr(long-term storage and retrieval)。Glr 的子能力测验,如配对关联学习测验、词语联想测验、物体回忆测验等,一般也被认为是联想过程测验。

另一方面,在最新版本的CHC 理论中,创造相关的能力可以被认为主要属于Glr(Plucker,Esping, Kaufman, & Avitia, 2015)。早期版本的CHC 模型(Carroll, 1993)认为存在两种独立的能力:学习效率(learning efficiency, 学习和提取新信息)和流畅提取能力(fluency, 产生多种不同的可能答案)。后来McGrew(2005)将这两种能力整合成为了Glr。值得注意的是,流畅提取能力和Guilford(1950)对发散思维的操作定义几乎完全相同。

有两项研究(Avitia & Kaufman, 2014; Silvia,Beaty, & Nusbaum, 2013)分别探究了早期CHC 模型中Glr 所代表的两种能力与创造性之间的关系。Silvia 等人(2013)检验了广泛提取能力/流畅提取能力(Gr, Glr 中与信息提取相关的能力)与创造力之间的关系:被试被要求完成2 个发散思维任务(绳子和盒子的不寻常用途)和16 个言语流畅性任务(用来评估Gr 因子下的6 个次级能力:词语流畅性、联想流畅性、联想灵活性、想法流畅性、字母流畅性和解离能力)。结果发现,发散思维测验所评估的创造力的质(由主观评分得出,标准化回归系数β=0.443)和量(想法的个数,标准化回归系数β=0.339)都被Gr 能力所显著预测,这说明创造力与信息提取能力有着潜在关联。Avitia 和Kaufman(2014)则探究了Glr 能力中的学习效率与创造性之间的关系,结果发现,通过学习效率成分评估的Glr 能力和创作绘画的创造性评分显著相关,但和创作诗歌的创造性评分以及大部分创造性成就自评测验的得分相关不显著。总的来说,实证研究表明,Glr 的两个成分可能都与创造能力有关,其中学习效率成分与某些特殊领域的创造性更相关,流畅提取能力则与一般意义上的创造潜力更相关。

上述对Glr 和创造力关系的分析表明创造力可能与长时记忆中信息的存储与提取有关(Avitia &Kaufman, 2014),而根据SAM 模型,从长时记忆中提取信息本身就是一个联想过程。因此联想过程和创造性通过记忆提取过程联系到了一起。事实上,Benedek,Konen 和Neubauer(2012)曾检验过联想能力与创造性之间的关系,在他们的研究中,联想能力即是通过Glr 的三个子能力(联想流畅性、联想灵活性、解析能力)和一个联想组合(associative combination)任务进行评估的。研究结果表明,联想能力中的解析能力和联想组合能力对于创造性有着独特的贡献。因此,该研究也支持了联想过程与创造性存在着关联(但是依照本文的框架,该研究的理论基础可能存在一定问题:在该研究中,联想能力的理论基础来自于Mednick 的远距离联想理论,属于联想内容的范畴,可在实验中却使用了联想过程的测验)。

3 不同联想能力测验的实质辨析

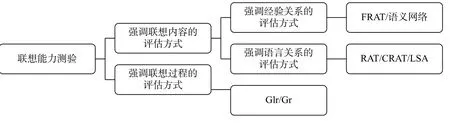

通过分析,本文界定了两种创造性和联想能力相关的方式:

(1)创造性与联想内容的不寻常性相关,即,个体产生的联想内容具有越高的不寻常性,个体的创造性就越强;(2)创造性与联想过程的效率相关,即,个体越能有效地提取长时记忆中存储的已有知识,个体的创造性就越强。

本文认为,这两种相关方式,反映的其实是与记忆相关的不同侧面。前者(联想内容)强调的是个体记忆的组织结构,后者(联想过程)则强调的是个体提取记忆结构的能力。虽然个体提取记忆能力的好坏不可避免会受到个体记忆组织结构的影响,但Mednick(1962)的远距离联想理论无疑强调的是记忆中不寻常的事物被组织得更为接近的个体具有更好的创造性(事实上,Mednick甚至认为初始提取效率高的个体具有较低的创造性,体现为更“陡峭”的联想层级曲线)。目前绝大多数探究联想与创造性关系的研究,其理论基础都是远距离联想理论。如果要更透彻地探究联想能力与创造性之间的关系,就有必要在研究中更关注联想内容这一方面。

但遗憾的是,现有的联想测验(如RAT、Glr 子能力测验等)似乎都过多地混淆了联想过程因素:试想,如果个体能更有效地从记忆中提取信息(相同时间内提取越多的信息),RAT 测验的得分和Glr 子能力测验得分可能就会相应越高。

另一方面,虽然总体来说,RAT 测验关注的内容偏重于联想的内容,但可能并不是所有远距离联系都对创造性有意义。Worthen 和Clark(1971)指出,词语之间存在两种联系:a.句法或结构上的;b.功能性的。句法联系基于口头或书面语上两个词的结构邻近性,如果两个词在通常使用中一起出现的次数越多,它们在结构关系上就更接近。Worthen 和Clark 认为,个体基于结构邻近性做出的联系并不是创造力的一个有效指标,而仅仅反映了个体对于他所使用语言的结构或一般模式的敏感性。而RAT 测验所使用的条目,大部分基于这种句法联系,这可能是存在问题的。与句法联系相对的是功能联系,功能联系描述的关系基于现实中的关系而不是语言结构,可能更符合Mednick的联想理论。

长期以来,Worthen 和Clark(1971)对词语之间联系的划分并未得到重视。但一些对于概念表征的研究(温晓亮, 2011; Andrews, Vigliocco, &Vinson, 2009; Wang et al., 2018)表明,语义表征的确存在语言信息和经验信息两个维度。这说明,不同概念之间分别在语言(句法)和经验(功能)两个层面上存在联系(Ferrand & New,2003)。语言关系反映的是日常语言中某个词引发另一个词出现的通常概率(蜘蛛-网);经验关系则反映的是两个词之间意义和特征上的相似性(鲸-海豚)。语言关系反映的是词语使用而不是词语意义上的关联。虽然词语间关系不会在绝对意义上只属于上述某一种(语言/经验)(Jones,Kintsch, & Mewhort, 2006),相关语言加工模型(McClelland, 1987; Stolz & Besner, 1996)也表明语义和语言结构上的关联是互相促进的,但当我们在考虑联想与创造性之间关系时,有必要搞清楚我们关心的是哪一种联系(选取哪一种联想能力评估方式)。

图2 总结了现有创造力研究中联想能力的评估方式所强调的重点。需要注意的是,强调某一个重点并不意味着该评估方式不涉及到图中的其他内容,如,传统的RAT 测验的评估重心在于语言关系,但测验结果也会反映一些个体在经验关系和信息提取能力上的信息。对于图中所涉及到的这些评估方式,都有实证研究支持它们和创造性之间存在着某种关系。这说明,创造性和个体长时记忆中语义的组织方式、语言词汇的组织方式,以及从长时记忆中提取信息的效率都有关联,以后的研究有必要探究的是,何种创造性(领域特殊/领域一般)以何种方式和哪一种联想相关能力存在着关联。而根据Mednick(1962)的理论,最合理的假设应是,在强调经验关系的评估方式中表现好的个体具有更高水平的一般领域创造力(Worthen & Clark, 1971)。

图 2 不同的联想能力测验及其关注重点

得益于近期语义网络方面的相关研究(Borge-Holthoefer & Arenas, 2010),我们似乎有了更纯净(较少受到联想过程混淆)的方法来对个体的联想内容进行研究。Beaty,Silvia,Nusbaum,Jauk和Benedek(2014)让被试产生一系列特定词语的同义词(如good, hot),然后通过潜在语义分析(LSA)的方式计算出这些同义词到源词语的语义距离,发现个体在该联想任务中产生词语距源词语的平均语义距离越大,个体在发散思维任务上的创造力表现就越好。Prabhakaran,Green 和Gray(2014)要求被试对一个特定名词给出一个动词来回应,并发现在要求被试表现出创造力的情况下,该动词和名词之间的语义距离(用LSA 进行评估)和个体的创造力呈正相关。Acar 和Runco(2014)则采用了另一种方法来评估个体的联想能力:被试被要求进行一个物品多用途发散思维测验,其回应被按照是否包含大型语料库中与该物品有关词汇分成远近距离两组(包含有关词汇则距离近,不包含则距离远)。结果发现创造力更好的个体,更倾向于在发散思维测验中产生远距离联想。

然而,通过语义网络的小世界属性来评估强调经验关系的联想能力似乎是一个更好的选择。该评估方法(Kenett, Anaki, & Faust, 2014)的核心是语义网络中的概念通过经验关系互相关联,而经验关联则取决于概念所激起联想反应的重叠程度(“联想云”)。早期的语义记忆模型和后来的语义记忆模型对于语义关联度的计算采取了两种不同的方法:原型理论和激活扩散理论通过收集数据常模来计算语义相似性,而潜在语义分析(LSA)和语言超空间类比(hyperspace analogue to language, HAL)则通过对语料库中词语的共现(co-occurrence)分析来计算语义相似性(Kenett,Kenett, Ben-Jacob, & Faust, 2011)。Kenett 等人(2014)的方法基于前者,从而在很大程度上避免了前述语言关系对于联想内容评估的混淆,而基于LSA 等方法的联想评估方式(Acar & Runco,2014; Beaty et al., 2014; Prabhakaran et al., 2014)依赖于语料库,可能受语言结构联系的影响较大,对其具体效度也尚存争议(Kenett, 2019)。

基于该方法,Kenett 等人(2014)比较了高低创造力的个体语义网络特性,发现高创造力个体有着更丰富更灵活的语义网络(小世界网络相关属性值高)。另一项研究将被试按照流体智力高低和创造性成就高低分成了四组,发现流体智力高的个体语义网络的结构化参数高,创造性成就高的个体语义网络的小世界网络参数高,创造性成就与智力均高的个体语义网络更接近于创造性高的个体(Kenett, Beaty, Silvia, Anaki, & Faust,2016)。后来有研究者(Benedek et al., 2017)同时考察了语义网络属性和Gr 对于创造性的作用,发现它们对于创造性均有各自独特的贡献,从而表明创造性既依赖于从上至下的执行过程,也依赖于自下而上的联想过程。

不同方面的联想能力与创造性有着不同的关联。在探究联想能力与创造性之间关系时,需要清楚所使用的理论基础到底强调的是联想能力的哪一方面,进而选择合适的联想能力测验。

4 顿悟问题中联想能力的作用与研究展望

创造性是一个复杂的构念,研究者一般使用发散思维测验或自陈问卷来评估作为整体的创造力,而顿悟问题则通常用来对具体的创造性认知过程进行研究(贡喆等, 2016; Gilhooly, 2016)。

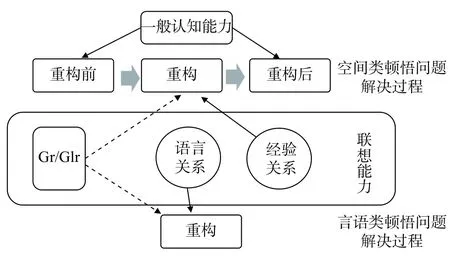

近期的研究(Beaty et al., 2014; Benedek & Jauk,2017; Benedek et al., 2017; Volle, 2017)探究了发散思维任务和一些低层次认知能力之间的关系,表明在较为抽象层面上创造性认知中涉及两种过程:从上到下的执行控制过程与自下而上的自发/联想过程。如图3 所示,在Benedek 等人(2017)的框架中,从上至下的控制过程依赖于智力(本文认为Gr 属于联想能力的一种,而Benedek 等人认为其影响控制过程)、执行功能等一般认知能力,自下而上的自发/联想过程则受语义网络的小世界属性影响。

图 3 与创造性相关的认知因素

假如创造性认知是解决顿悟问题的关键,那创造性认知所涉及的认知能力也应该在顿悟问题解决中起到重要作用。之前的研究(见节1)已经表明执行控制过程相关的能力在顿悟问题解决的非重构阶段起着作用,那么依据概念结构的对应性,联想能力则很可能在重构阶段起着重要作用。

另一方面,现有关于创造性认知的理论也支持联想能力对于重构的重要作用:按照传统格式塔理论,促成顿悟的重构阶段并不是一个个体可控的认知过程(Weisberg, 2015),因此有理由认为,重构阶段是一个自下而上的自发过程,受语义网络的结构属性所度量的联想能力等因素影响。

此外,Gabora(2010)对联想过程提出了一个神经生理层面上的解释:认知神经科学的研究表明,记忆在神经层面上表现出分布式和内容可寻址(content-addressable)的特性,使得在具有潜在关联的神经团(neurds)之间建立联系成为可能。Gabora 认为每一个刺激(概念)的输入会在概念网络激活一个超球体,该球体中心激活量最大,其他位置的分布符合一个宽度(方差)为σ 的高斯(正态)分布。个体创造力高意味着方差σ 较大,创造力低意味着方差σ 较小。联想过程即是该超球体在概念网络中发生的分布变化,当变化到一定程度之后,即可认为对原始刺激的理解发生了重构。

因此,格式塔相关理论和Gabora 的联想理论也表明,联想能力可能对于重构过程有着重要作用。至此,本文从概念结构的对应性和相关理论两个角度论证了联想能力在顿悟问题解决中的可能作用。

一般而言,顿悟问题分为两类:空间类顿悟问题和言语类顿悟问题(Gilhooly & Murphy,2005)。对于空间顿悟问题而言,问题表征基于现实中的关系,因而更符合Worthen 和Clark(1971)所提出的功能联系;对于言语顿悟问题而言,问题表征基于对语言中某个词语意义的解释(如Marriage 问题),因而更接近于Worthen 和Clark所提出的句法联系。因此本文假设,空间类顿悟问题的重构阶段的达成与否和强调经验关系的联想能力评估结果更相关,言语类顿悟问题的重构阶段与个体从长时记忆中提取信息的能力、以及强调语言关系的联想能力评估结果更相关。另外,言语类顿悟问题由于其较容易达到标准失败(criterion failure),非重构阶段对其成功解决影响较小。基于上述分析,本文提出顿悟问题解决能力模型如图4。

以后的研究有必要关注不同类型的顿悟问题解决过程是否被不同的认知能力所影响,也需要对联想能力与创造性问题解决的关系做更细致深入的探究。在顿悟相关的研究中,对顿悟问题本身类型的选择和对于具体联想测验的选择往往没有得到重视,研究者应根据具体的理论假设谨慎选择相关的测验类型。

图 4 顿悟问题解决的能力模型

5 结语

Dietrich(2007)曾指出,创造力研究的最大问题是研究者把创造力当成一个单一的实体,将所有可能的相关现象都贴上同一个标签。探讨不同联想能力对于各类具体顿悟问题解决的影响有助于研究者在今后的创造力理论构建中得到更有意义的结论,并进而为一个复合的、更贴近真实的创造力概念打下基础。