紧张、负面情绪和中国被监禁妇女的犯罪水平

2020-05-20孙懿贤陆海山吴瑜宁林文旭吴一澜

孙懿贤,陆海山,吴瑜宁,林文旭(著) ;吴一澜(译)

(1.美国特拉华大学;2.北京市东城区政府,北京 100010;3.美国韦恩州立大学;4.台湾文藻外语大学;5.华东政法大学,上海 201620)

一、引言

最常用的犯罪学理论之一是一般紧张理论(GST)。[1]确定了三种一般的紧张来源。首先,压力可能会因为个人未能实现积极的价值目标而出现,如良好的学校表现和稳定的收入。其次,当一个人失去了某些有价值的东西,比如一段浪漫的关系时,积极的、有价值的、刺激的移除会产生压力。最后,由于有害刺激的存在,如父母的虐待和明显的歧视,可能会出现紧张。一般紧张理论认为,紧张倾向于产生大量的负面情绪,其中愤怒是最突出的,但负面情绪的存在不一定会导致越轨和犯罪行为。体验消极情绪的个体,不能使用积极的应对机制,这可能使得这个人的认知、行为和情绪,更倾向于从事犯罪和违法行为。[2]

大量的实证研究评估了GST的核心论点,并普遍发现了支持的结果。[3]虽然GST的基本前提已经确立,但紧张的概念一直被批评为太宽泛而无法证伪。[4]针对这一批评,阿格纽(Agnew)[5]增加了四个倾向于导致违法犯罪行为的特征。具体地说,如果压力被认为是不公正的,高强度的,与低社会控制相关,并有可能产生犯罪动机,那么它最有可能导致犯罪和违法应对反应。阿格纽(Agnew)还假设,可导致犯罪和违法行为的应变类型可能归因于一次性的个别事件或多个重复发生的累积事件。

本研究的主要目的是探讨紧张和负面情绪对中国被监禁妇女犯罪水平的影响。笔者不打算全面检验一般紧张理论,因为使用二手数据妨碍了我们这样做的可能,但笔者认为,这项研究可以通过两种方式为包括GST在内的紧张和犯罪的一般文献做出贡献。首先,通过使用被监禁女性的样本,本研究直接解决了在评估犯罪学理论的研究样本缺乏多样性的问题。[6]大多数犯罪学研究都是基于传统的样本得出结论的,尤其是以学校中的青少年为研究对象时,他们倾向于获取未成年人或更传统的犯罪参与形式。[7]

尽管不断有人呼吁将理论检验扩展到更多样化的人群,尤其是严重的罪犯,[8]关于严重违法者的犯罪学研究仍然有限,使用严重违法者样本的一般紧张理论研究甚至更加稀少。因为高危群体的成员比普通人更容易经历犯罪倾向的紧张,如消极的社会关系,[9]利用被监禁群体样本的优点是可以让更严重的犯罪以及与之相关的风险因素重新得到关注。本研究的对象是女犯人,使得其价值就更大。与男犯相比,女犯人的经历通常不那么为人所知,她们的需求在监狱里常常被忽视。

犯罪学理论主要是根据西方工业化国家,尤其是美国的数据来评估的。然而,在高度工业化和现代化的国家中发展起来的理论,在同样的程度上或以同样的方式,是否能适用中国这样的发展中国家。学者们认为,研究人员需要在不同的文化和社会背景下对一个理论进行调整和检验,以增加该理论的普遍性,并促进该理论的实证发展。[10]因此,检验来自世界上人口最多国家的非西方样本可以提高GST的外部有效性,并增强对紧张体验的总体理解。[11]中国也是一个与紧张和犯罪高度相关的试验场,因为在过去的三十年里,中国社会和经济高速的发展变化累积了相当的不平等和社会反常,从而导致了犯罪的快速增长。[12]

本研究以中国335名女犯为研究对象,探讨紧张与消极情绪对女性犯罪程度的影响。具体而言,本研究试图解决三个主要问题:(a)紧张是否会导致负面情绪;(b)紧张是否会影响女性犯罪水平;(c)负面情绪是否会调节紧张与女性犯罪水平之间的关系。鉴于使用中国罪犯样本对西方理论进行实证检验的情况并不多见,本研究可以加深对女性紧张关系与犯罪行为之间联系的理解,并对非西方背景GST理论论据成立与否的条件进行理论阐述。这项研究还可以帮助中美两国的政策制定者和刑事司法从业者为妇女设计更好的预防犯罪战略和方案。

二、紧张和女性犯罪

几项研究提出并评估了一般紧张理论与女性犯罪之间的关系。布洛迪和阿格纽(Broidy、Agnew)[13]认为GST可能能够用三种方式解释犯罪中的性别差异。首先,男性和女性的紧张来源不同,男性的紧张更有可能转化为犯罪。具体而言,男性比女性更容易遭遇经济压力和人际冲突,而女性比男性更容易遭遇网络相关的压力和性别歧视。其次,男性和女性对犯罪的情感反应是不同的,男性对犯罪的反应更倾向于男性。最后,男性比女性更倾向于使用犯罪这种策略来应对紧张和负面情绪。

学者们[14]也指出GST的论点与女权主义理论家的论点是一致的,即对女性的压迫是许多女性紧张和压力的主要来源。[15]GST聚焦于女性犯罪产生条件的几个重要来源,如性别歧视、身体虐待和经济压力。[16]例如性别歧视“可能会造成一种不公平感,尤其是考虑到越来越强调男女平等的司法规范”。[17]

大多数实证研究调查了性别差异在犯罪的可能性方面,[18]而不是关注女性犯罪。这一系列研究揭示了一些与女性和男性相关的常见风险因素,包括之前的受害经历,[19]关系问题,[20]负面生活事件,[21]身体和性虐待,[22]家庭紧张。[23]虽然这些研究为揭示一般紧张理论框架下的性别影响奠定了坚实的知识基础,但这些研究只提供了有限的证据,证明一般妇女和高危妇女群体中犯罪行为的性质、特征和危险因素。

有几个例外研究值得一提。艾特勒(Eitle)[24]以年轻成年女性为样本,分析了感知歧视和近期生活事件对犯罪行为的影响。他发现基于性别和非基于性别的歧视以及最近的消极生活事件都与药物滥用和其他犯罪活动有关(例如非法闯入)。斯洛克姆、辛普森和史密斯(Slocum,Simpson,Smith)[25]以女性罪犯为样本,研究了紧张与暴力和非暴力犯罪(如毒品交易)以及药物使用之间的关系。他们发现,紧张的生活经历增加了所有三种类型的犯罪,但受害只与暴力犯罪有关。第三项研究[26]使用被拘留的青少年样本来测试紧张—犯罪关系,发现紧张增加了男性财产侵犯和人际攻击的可能性,但对女性没有影响。最后,普罗克特(Proctor)[27]使用从两个地点的女犯中收集的数据,比较了来自三种犯罪学理论(一般紧张理论、社会控制和不同交往理论)的变量对女性犯罪行为的影响。她发现GST结构与两个样本的犯罪水平显著相关。考虑到这些研究结果的不一致,对于高危女性,特别是被监禁女性的紧张—犯罪关系仍然悬而未决。

最近的研究也有关于负面情绪的重要发现。例如有研究区分了个人的特质(或性格)愤怒和状态(或情境)愤怒,发现它们对紧张—犯罪联系的影响可能不同,后者在紧张和犯罪之间表现出更强的中介作用,[28]研究人员还发现负面情绪也会共同影响犯罪行为。[29]

例如,消极情绪的共现在女性受害者中比男性受害者更典型。[30]在过去的十年中,出现了一小部分关于GST的研究,这些研究使用的数据来自中国社会,包括中国内地,[31]香港,[32]台湾。[33]他们的发现普遍支持紧张和违法犯罪行为之间的联系。在这些研究中,有三项涉及到性别问题和女性犯罪。以中国大陆8年级~11年级学生为样本,发现应对行为存在性别差异,但不同性别之间的紧张-违法行为关系相似。[34]以中国中学生为样本,表明男生对地位成就的紧张与不良行为相关,而女生对外貌的紧张与不良行为相关。[35]

在香港,学者发现经历较高程度与学校有关的紧张的女性青少年犯罪风险较大。[36]这些研究虽然很有见地,但却局限于使用传统的青少年样本。紧张—犯罪关系和负面情绪的中介作用在多大程度上可以应用于处于危险中的非西方妇女,目前尚不清楚。此外,三种类型的紧张理论之间的联系通常与成年妇女受侵犯(即身体虐待,性别歧视和经济压力)和女性犯罪在很大程度上是不清楚的,这些局限性在本研究中得到了解决。

三、中国女性罪犯

自20世纪70年代末改革开放以来,中国经历了巨大的社会变革。经济快速发展不仅极大地改善了普通市民的生活质量,也创造一些有利于犯罪活动的条件,如削弱了非正式的社会控制,收入不平等的增加,更高的人口流动,离婚率上升等。[37]事实上,中国在过去的三十年里经历了犯罪的显著增长,特别是像盗窃、抢劫和诈骗这样的经济犯罪。[38]整体犯罪率上升的同时,女性犯罪也在稳步增长。例如,女性在监狱中的比例在20年里增加了一倍多,从20世纪80年代的约2%增加到2008年的近5%。1983年至1992年期间被监禁的妇女平均人数为28 400人。[39]尽管如此,2000年至2006年间,女囚总人数增加了39 000人,2008年达到80 000多人,平均每年增加15%。[40]尽管女性在监狱总人数中所占比例很小,但在过去20年里,中国监狱系统中女性比例的上升显然是一种趋势。

与美国类似,中国的女性违法者和犯罪者呈现年轻化、受教育程度低的特点,来自社会经济中等到地位较低的家庭,大部分是身体和性虐待的受害者。[41]最近对省级女子监狱1400多名囚犯的调查显示,近40%的囚犯年龄在26岁至35岁之间,另有30%的囚犯年龄在36岁至50岁之间。[42]该研究还显示,85%的女犯只有初中或更低的教育背景。

虽然中国和美国的女性罪犯有一些共同的特点,但两国社会在文化和法律传统上的一些明显差异,以及最近的社会的不同变化,可能会导致女性和女性罪犯在这些社会中的不同经历。例如在美国,从18世纪到20世纪70年代的几波妇女运动极大地促进了社会性别平等,这些运动围绕着妇女财产权、投票权、生育权、平等就业和薪酬、接受高等教育和从事医疗职业等各种问题而发展。相比之下,虽然中国女性的社会地位和权利在过去几十年里确实得到了改善,但中国在很大程度上仍然是一个男权社会,男性的优越感和女性的自卑感在社会生活的各个方面都根深蒂固。[43]在家庭生活、教育和就业方面对妇女的歧视仍然存在,主要学者认为,在中国实现真正的性别平等还有很长的路要走。[44]家庭暴力一直是与女性罪犯相关的一个高风险因素,这是一个很好的例子,表明中国妇女的权利还应得到更好的保护。美国在过去的三十年里,官方加强对家庭暴力的干预已经成为一种全国性的趋势。这场运动的影响主要来自在明尼阿波利斯进行的开创性研究的发现、[45]家庭暴力受害者对警察部门提起的诉讼,以及规范政府反应和保护受害者权利的立法和政策。[46]

虽然家庭暴力在中国已经成为一个显而易见的社会问题,[47]中国没有专门处理家庭暴力的国家层面的立法。对家庭暴力受害人的法律保护主要规定在《中华人民共和国婚姻法》中。[48]虽然法律赋予中国警察对轻微犯罪违法者进行行政处罚的权力,但警察很少对家庭暴力违法者使用这一权力。中国警察并不积极干预家庭暴力事件,当他们做出回应时,他们的行动可能只是简单地询问冲突的性质和进行登记,而不是逮捕罪犯。[49]

妇女不仅是家庭暴力的受害者,而且容易是其他犯罪的被过度执行的对象。卖淫让人联想到对中国女性的过度监管。几十年来,“监禁妇女,罚款男子”一直是处理商业性交易的普遍原则。[50]妓女通常比她们的男嫖客受到更严厉的惩罚。全国各地都建立了一些拘留和再教育中心来限制女性性工作者,但这样的设施很少适用于男性罪犯。虽然骑士精神理论[51]假设女性罪犯由于对女性的保护性和善意的社会态度而在刑事司法系统中受到比男性罪犯更宽容的对待,文献中得到了一些实证支持,[52]但在中国的有效性几乎是未经检验的。

简而言之,虽然自1950年以来,中国妇女的地位在社会、政治和经济系统改善了,但在日常生活中很容易感受到各种各样的紧张,封建传统嵌在中国文化中导致家庭角色和就业市场中的歧视,缺乏足够的法律和警察保护的妇女受到家庭虐待和暴力,市场驱动的经济模式导致年轻女性到城市就业,而老年女性则留在农村,独自承担照顾孩子的责任。这些性别不平等、收入不平等和对妇女的暴力行为很可能成为中国妇女的各种压力来源。本研究探讨了不同类型的紧张和消极情绪对女性犯罪行为的影响。

四、研究方法

(一)数据收集和样本

本研究使用的数据是中华人民共和国司法部(MOJ)进行的一个大型项目的一部分。该项目主要是调查与女性犯罪有关的因素,这方面的研究严重不足。2009年5月至9月,司法部预防犯罪研究所的研究人员对四个省级女子监狱的囚犯进行了调查,调查问卷共65个项目,分为3个部分,涉及18岁以前和18岁以后与犯罪有关的信息和个人背景及经历。

一般来说,中国每个省都有一个女子监狱。之所以选择这四个样本监狱,是因为它们位于该国不同的区域。

1.这些监狱的女犯人数从1 750人至2 280人不等,在每一所监狱,女犯分为9至12监区,每个监区大约有200至300名妇女。根据监狱工作人员提供的信息,MOJ的研究人员在每个监狱中选择了一个不同罪行和不同刑期的混合犯的监区作为抽样单位。这些监区的监狱名册上的其他所有妇女都被选为可能的调查参与者。犯人被告知她们参与调查完全是自愿的,同意参加的人在监狱的文化教育室召集并完成了调查,所有教员都被要求离开房间。MOJ的研究人员详细说明了研究的目的,并告知受访者自愿和匿名的原则。共发放495份问卷,回收有效问卷405份,总有效率达82%。

2.受访者平均花了大约30分钟来完成调查,不识字的犯人在其他犯人的帮助下完成了调查。缺失值的案例从分析中剔除,最终得出335名女犯的样本。

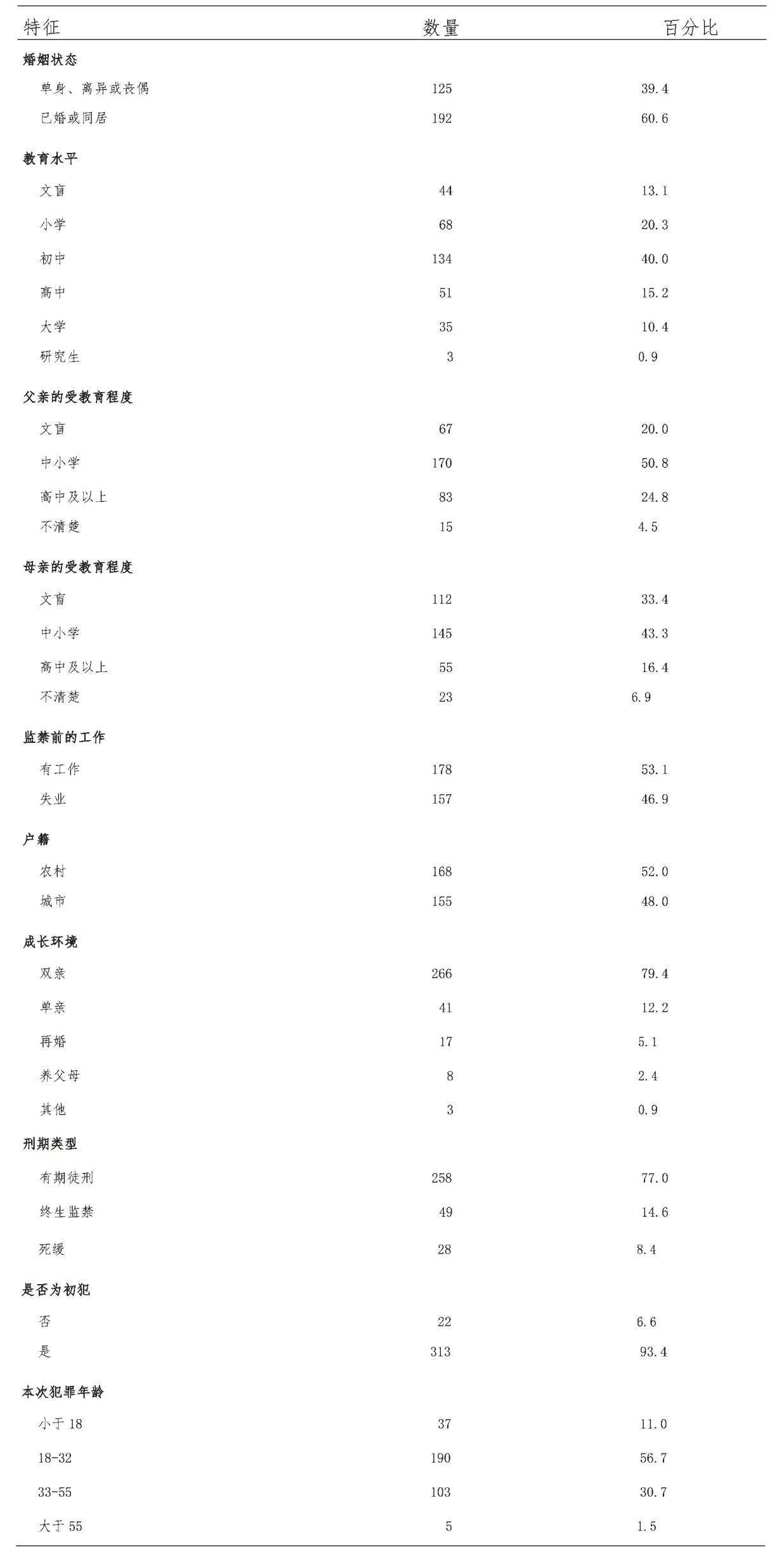

表1(见下页)显示了样本女性的主要背景特征。约60%的女性囚犯在入狱前已婚或与伴侣同住。根据以往对中国被监禁妇女的研究报道,[53]受教育程度较低,超过70%的受访者受教育程度不超过初中,13%是文盲。此外,这些囚犯的父母受教育程度也很低,不到四分之一的受访者父亲和17%的受访者母亲具有高中或高中以上学历。有超过一半(53%)的人在入狱前有工作,52%是农村户口,五分之一的女性在成长过程中经历过某种家庭破裂(如离婚、再婚和收养)。77%为有期徒刑,15%为无期徒刑,其余8%为死刑缓期两年执行。

3.样本中的绝大多数(93%)是初犯,接近60%的人在18到32岁之间犯了罪。

(二)变量

本研究使用的因变量是犯罪水平。继普罗克特(Proctor)[54]对女性犯罪的研究之后,根据中国的刑法,将服刑人员最严重犯罪的严重程度、刑期以及参与违法犯罪行为的程度相加,构建变量。被调查者被要求说明她被判处的最严重的罪行是什么,以及刑期有多长,还被要求选择所有的在她服刑期间违法和犯罪行为。因此,该量表涵盖了犯罪行为的几个重要方面,包括犯罪类型、官方制裁的严重程度、监禁前参与犯罪和违法行为。

表1 研究样本的背景特征

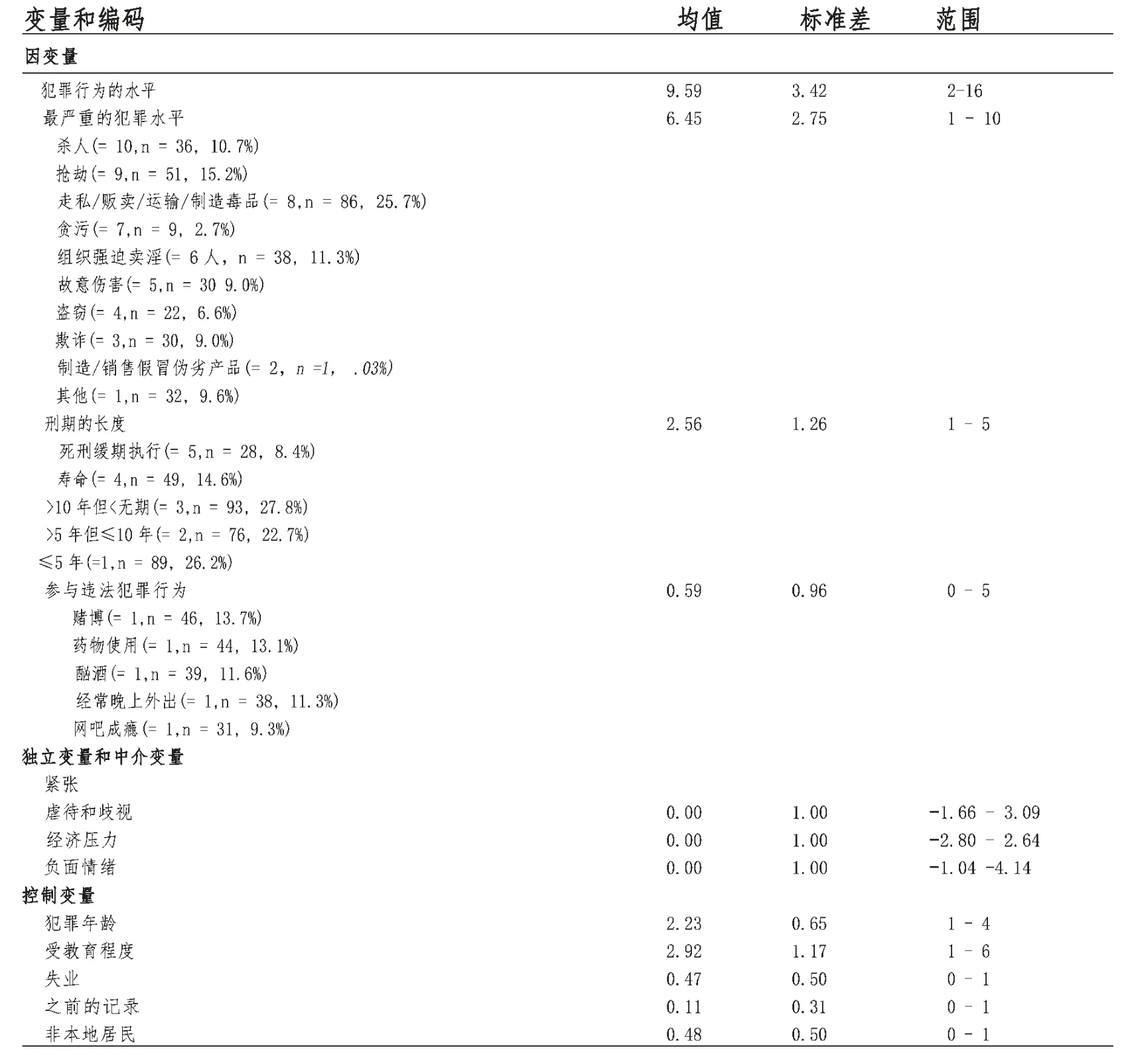

表2显示了这些项目的详细列表和编码。分数越高表明犯罪率越高。

独立变量和中介变量由测量紧张的两个变量和表示消极情绪的一个变量组成。调查包括六项与紧张有关的项目:受访者被要求(a)在18岁之前,是否她被家庭成员身体虐待,(b)在18岁之后是否遭受过身体虐待,(c)入狱前是否有稳定的收入,(d)对她们的经济生活水平与周围的人相比,处于什么水平,(e)她是否同意社会歧视女性,(f)她是否已经亲自或间接地经历过任何在就业和晋升中的性别歧视。因素分析的六个项目产生两个变量。前两项和后两项(例如,项目a、b、e和f)载荷到一个因素,其特征值为1.86,解释了31.1%的方差。中间的两项(c和d)加载到第二个因子上,其特征值为1.29,占方差的21.5%。因子得分用于分析,前者表示虐待和歧视,后者表示财务压力。

表2 变量的描述性统计(N=335)

该研究还包括反映消极情绪的三个项目。被调查者被问及她(a)是否经常因为自己处于不利地位(如贫困和健康状况不佳)而感到愤怒或沮丧,(b)是否因为自己是女性而感到自卑,以及(c)因性别歧视而感到愤怒或痛苦。因子分析表明,这三个项目都载荷到一个因子上,其特征为1.83,解释了61%的方差。因子得分用于统计分析,以反映消极情绪。

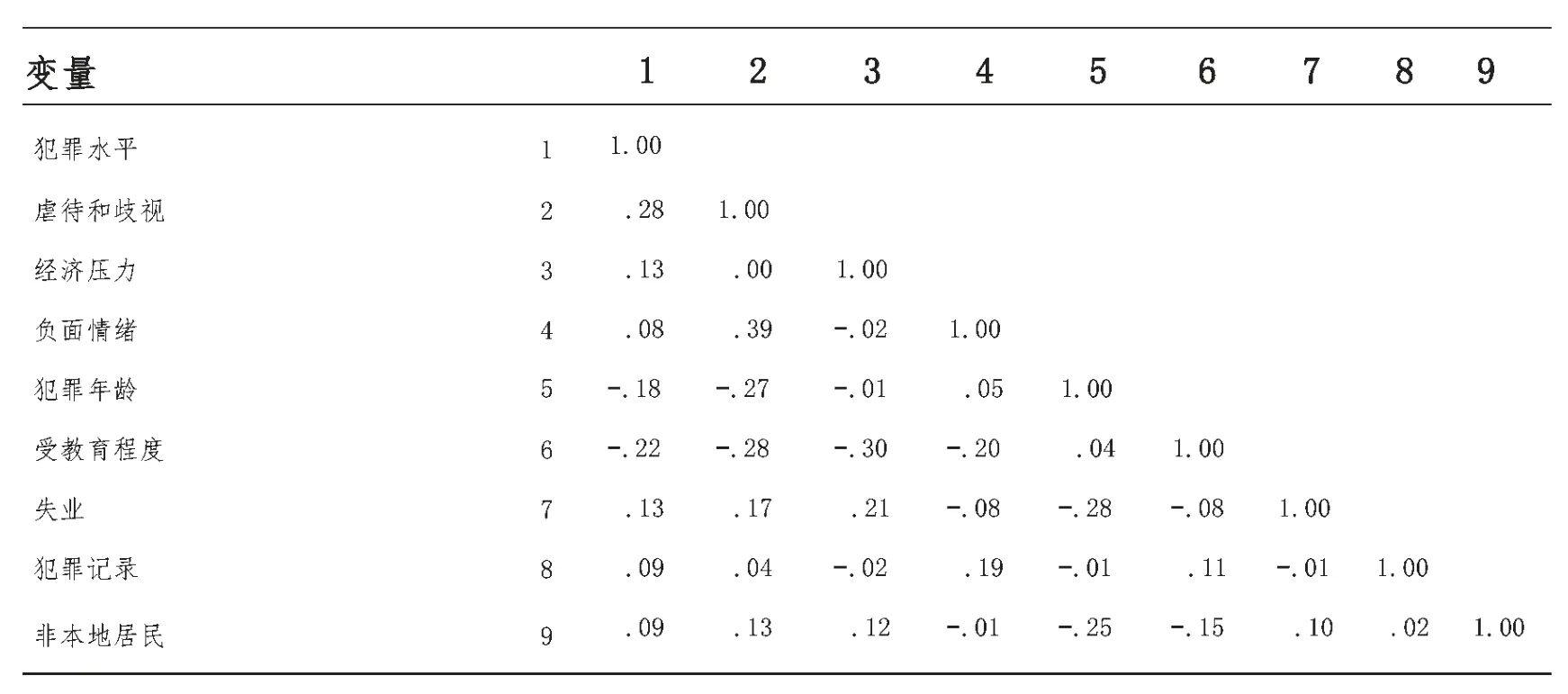

控制变量包括犯罪年龄、教育程度、就业状况、5年犯罪记录和当地居住状况。犯罪年龄是一个四类变量(1=18岁以下;2=18-32;3=33-55;4=55)。教育程度是一个六类变量,其属性从文盲(=1)到研究生(=6)不等。其余3个变量构建为虚拟变量,1表示监禁前失业、拘留前或劳动再教育和非本地居民。表2显示了本研究使用的所有变量的描述性统计。值得注意的是,虐待和歧视、财务压力、负面情绪的均值和标准差均为0(均值)和1(标准差),因为因子得分是标准化的。因此,这些变量的值范围从负数到正数。负的值表示犯人的紧张程度或负面情绪低于平均水平,反之亦然,见表3。

表3 相关矩阵

(三)结果

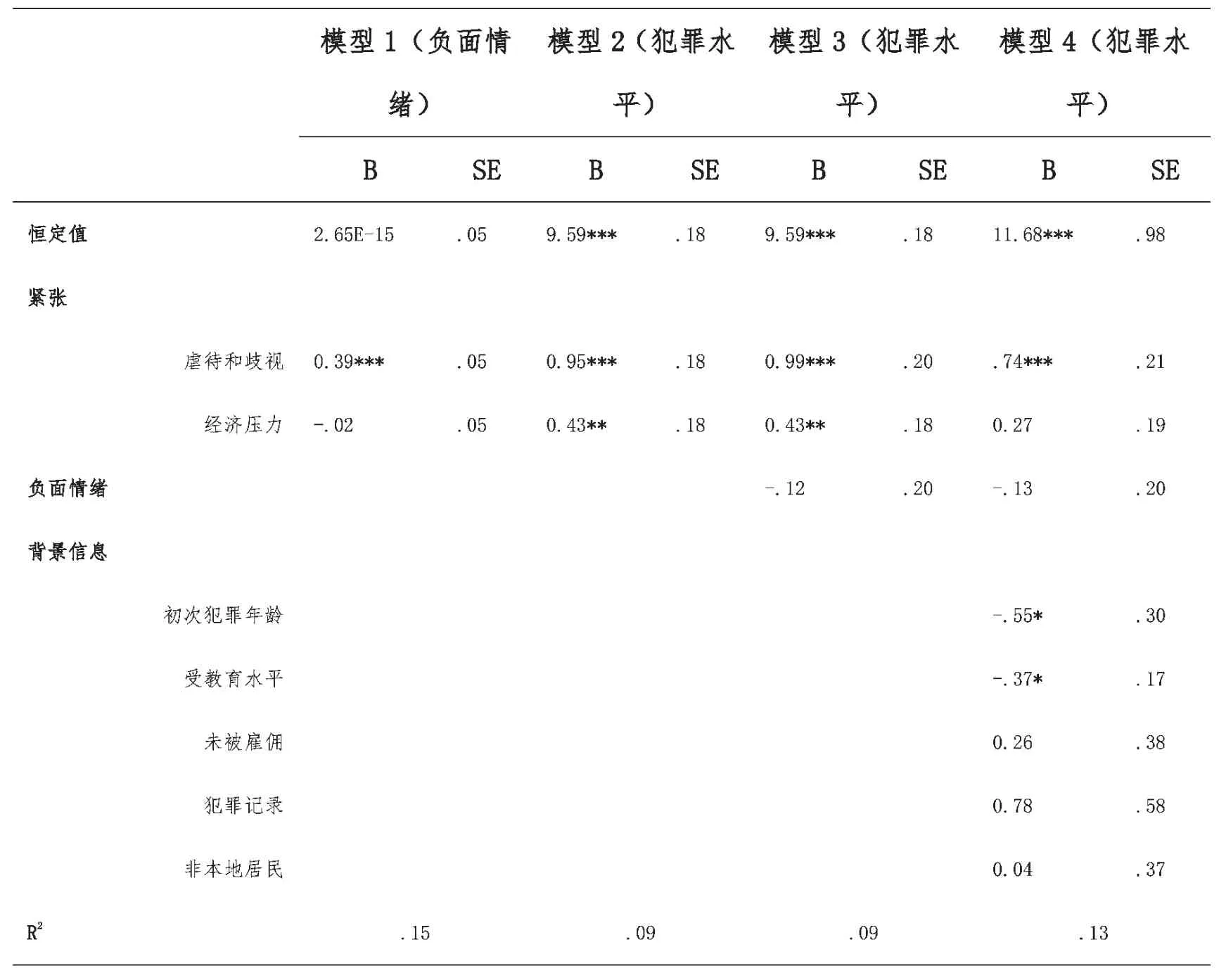

为了解决研究问题,建立四个回归模型。如表4(见下页)所示,模型1检验了两种紧张变量对消极情绪的直接影响。模型2评估了相同紧张变量对犯罪水平的直接影响。在模型3中,将负性情绪变量加入到回归分析中,考察紧张和负性情绪变量对女性犯罪行为的影响。最终的和完整的模型(模型4)包括紧张和消极情绪变量和所有的控制变量。

从模型1开始,虐待和歧视与消极情绪显著相关,而经济压力不是消极情绪的显著预测因子。这两个变量解释了消极情绪15%的变化。在模型2中,正如笔者所预料的那样,紧张较大的女犯人更有可能有较高的犯罪率。这两个变量加在一起解释了女性犯罪率变化的9%。在模型3中,与预期相反,在分析中加入中介变量即消极情绪,并没有影响两个紧张变量对犯罪水平的显著影响。即中介变量对女性犯罪程度的影响没有达到统计学意义上的显著水平,解释力与模型2相比没有变化。

在模型4中,其中一个紧张变量,虐待和歧视,仍然是犯罪水平的一个重要预测因素,而另一个紧张变量,财务压力的显著影响消失了。消极情绪仍然与女性犯罪无关。犯罪年龄和受教育程度这两个控制变量对犯罪水平有显著影响。较年轻时犯罪的罪犯和受教育程度较低的罪犯的犯罪率较高。所有变量加在一起占女性犯罪变化的13%。

表4 多元回归分析

五、讨论

本研究是GST对中国监禁妇女的适用性第一次尝试,提出了关于压力和消极影响是否影响女犯人犯罪水平的问题。笔者发现的结果和现有的西方成果有既一致又不一致之处。

第一,被监禁的女犯经历过身体虐待和性别歧视的更有可能参与违法和犯罪行为。这一发现证实了过去研究中常见的紧张—犯罪关系。也呼应了西方关于被监禁女性的文献,这些文献揭示了这些女性往往经历身体和性虐待,并在吸毒成瘾、频繁接触刑事司法系统的家庭中长大。[55]为了应对痛苦的性虐待和身体虐待,年轻女孩和妇女经常被迫离家出走,而从事卖淫、吸食和贩卖毒品等犯罪活动。[56]无论是在中国还是在西方社会,被监禁女性的生活环境都表现出一种相似的模式,即在童年和成年时期都承受着各种类型的紧张。后续的研究应继续调查妇女的生活经历,特别是她们与他人的消极关系与参与犯罪和违法行为之间的联系。

第二,不同类型的紧张对被监禁的中国妇女的消极情绪和犯罪行为有不同的影响。笔者发现,虐待和歧视对消极情绪有正向影响,而财务压力与消极情绪的关系在统计学上不显著。这一发现在一定程度上支持了布洛迪和阿格纽(Broidy、Agnew)[57]的观点,即女性比男性更容易遭受性别歧视,但遭受经济压力的可能性更小。笔者还发现,在控制了个人背景特征之后,财务压力对犯罪行为的影响不显著。这些发现需要更多的研究来进一步分析不同类型的紧张对消极情绪和犯罪的影响。未来的研究还应特别关注人格特征,如消极情绪和低约束在调节紧张对青少年犯罪的影响中的条件性作用。[58]

第三,虽然身体虐待和性别歧视带来的紧张导致了更大的负面情绪,但负面情绪对犯罪的直接影响是微弱的。过去的研究表明这种联系是复杂的,通常与性别、消极情绪和犯罪的类型有关。例如,布洛迪和阿格纽(Broidy、Agnew)认为,[59]虽然男性和女性对紧张都会有负面情绪的回应,但女性的愤怒与男性经历的愤怒在性质上是不同的。皮克罗和西洛克(Piquero、Sealock)[60]发现愤怒对男性财产性犯罪具有预测性(但对女性没有),而抑郁与财产性犯罪无关(男性与女性是一样的)。其还发现,愤怒只与女性的人际攻击行为显著相关。研究结果表明,不同形式的负面情绪可能对应着不同类型的犯罪,[61]这可能由于是笔者的研究中关于负面情绪与女性犯罪联系不紧密,这项测量由多种形式的违法和犯罪行为构成。笔者鼓励未来的研究考虑到这种可能性,通过测量各种类型的负面情绪和犯罪行为来进一步测试GST假说。

笔者还发现,在分析消极情绪影响后,紧张对犯罪行为的影响并没有显著降低。因此紧张对女性犯罪行为有相当直接的影响,在研究样本中这些影响不受负面情绪的显著调节。这一发现并不完全令人惊讶,因为之前的研究已经表明,早期虐待和忽视经历与后来的暴力行为有关,[62]未来的研究应该继续探索负面情绪在犯罪中的作用,并可能完善基于不同样本数据的GST理论模型。

笔者的研究结果表明,女性囚犯的背景特征,特别是她们的受教育程度和犯罪年龄,在预测她们的犯罪行为方面起着重要作用,较年轻和受教育程度较低的女性犯罪水平较高。教育对犯罪活动的显著影响是可以预期的,因为学校教育可以增加一个人从众的可能性,提高一个人的耐心和风险评估能力,扩大一个人追求合法目标的渠道。年轻女性从事犯罪和违法行为的相对风险更大也是可以解释的,如表1所示,这些中国女犯的情况基本符合美国女犯的特点。[63]也就是说,不管文化背景如何,社会地位低下的妇女(例如,年轻和受教育程度低的妇女)都面临更大的紧张和犯罪风险。

在讨论对未来研究和政策的影响之前,应该认识到与本研究相关的几个局限性。首先,样本监狱不是随机选取的。因此,选择偏差可能是个问题,可能并不能推广到更多的被监禁女性。其次,由于数据的限制,本研究没有包括GST测试的一个重要因素——积极应对机制。因此,本研究结果应该谨慎解释。最后,本研究没有包含情境负面情绪的测量,这可能会对紧张—犯罪关系产生不同于特质负面情绪的影响。[64]因此,未来的研究应该考虑将情景愤怒纳入分析。

以下几个方向是未来研究值得考虑的。首先,尽管GST很受欢迎,但是跨文化背景下的实证检验仍然较少并值得关注。更好的设计和对针对不同文化的调查工具加上深入的访谈数据将为评估和阐述这一理论提供急需的证据。其次,未来的研究应该考虑使用中国的其他社会群体,如青少年犯罪和同性恋青少年作为样本来测试不同形式的紧张。最后,未来的研究应该使用细化措施,利用紧张的不同方面,例如,类型(例如,目标阻碍,积极的刺激移除和给予消极的刺激),来源(例如,从家庭、朋友、学校、社区),性质(例如,客观的缺点相对于感知的不公平),重要性,持续时间和集群的负面事件和应对策略(传统与异常处理)。

笔者的发现对政策有一些启示。首先政府机构必须加强对遭受身体虐待和性别歧视的妇女的保护。数据表明,这些负面经历与犯罪水平之间有着密切的联系。有效地保护受虐待的受害者,防止再次犯罪。政府机构,特别是警察部门和社会服务机构,需要密切合作,尽早对这些事件进行干预,制定适当的政策和法规,培训公立学校的教师和卫生保健人员,使他们认识并报告任何可疑的虐待事件。为了更好地保护妇女权利,需要政府大力支持性别平等,并采取有意义的教育政策和育儿计划。其次,我们的发现支持了教育预防犯罪的古老智慧。因此,地方政府和学校应该尽最大努力来防止年轻的女学生,特别是那些学习成绩差和家庭背景不好的女学生辍学。与家长和学生生活中其他重要人士合作,确保对青少年和年轻女性提供足够的帮助和监督,并为那些没有接受大学教育的人提供职业培训,这些都是防止他们过早离开学校的措施,能够有效保护包括妇女在内的社会弱势群体的权益,是建立一个和谐、安全的社会的第一步。