产品与劳动力市场改革的动态效应:一个模拟分析

2020-05-19陈利锋

陈利锋

(中共广东省委党校经济学教研部,广东 广州 510053)

一、引言与文献

2008年的国际金融危机使世界大国经济增长速度显著下降,伴随而来的是劳动力市场持续疲软、失业数量上升且持久性更强(Gall′,2016[1])。然而,与经济形势相比,更为棘手的是作为稳定宏观经济的重要工具传统财政政策与货币政策的操作空间有限,因而结构性改革作为稳定宏观经济的重要政策被众多发达国家提上议程(Eggertsson等,2014)[2]。在发达国家的政策实践中,结构性改革通常分为产品市场改革与劳动力市场改革(Gomes等,2013)[3],前者主要指的是产品市场管制放松,如降低创立企业成本等;后者则指的是劳动力市场管制放松,如降低解聘成本、降低失业救济等。发达国家对结构性改革寄予厚望,欧盟中央银行2015年召开专门会议讨论结构性改革对欧盟各成员国产生的影响。

发达国家的政策实践以及现实经济状况引起了研究者对于这一话题的关注。较早的研究,如Campolmi和Faia(2011)[4]、Thomas和Zanetti(2009)[5]以及Christoffel等(2009)[6]注重分析解聘成本、最低工资及失业救济等政策调整对经济波动以及货币政策机制设计产生的影响。显然,这些研究关注的是劳动力市场改革的短期宏观经济效应。另一些研究如Felbemayr和Prat(2011)[7]、Bilbie等(2012)[8]、Bertinelli等(2013)[9]、Bourles等(2013)[10]以及Bilbie等(2014)[11]则主要考察产品市场管制放松对失业、经济周期以及货币政策产生的影响。这些研究主要关注的是产品市场改革产生的短期效应,其研究结论对于后续研究具有重要的启示意义,但人为割裂产品市场与劳动力市场的内在联系以讨论某一类改革宏观经济效应的做法值得商榷。因为产品市场与劳动力市场存在密切联系,劳动力市场制度调整必然影响产品市场,而产品市场制度调整也必然影响就业和工资。这意味着,以往研究忽略产品市场与劳动力市场之间的内在联系,专门讨论产品市场或者劳动力市场改革宏观经济效应可能导致研究结论偏误。

基于现有研究的不足,Ebelle和Haefke(2009)[12]、Cacciatore和Fiori(2016)[13]以及Cacciatore等(2016a)[14]考虑了产品市场与劳动力市场之间的联系,并综合考察了产品市场与劳动力市场改革各自产生的宏观经济效应。然而,这些研究文献仅分析产品市场与劳动力市场改革的短期宏观影响。考虑以往研究存在的不足,Cacciatore等(2016b)[15]以及Gerali等(2016)[16]综合考察了产品市场改革与劳动力市场改革各自产生的短期与长期宏观经济影响,研究结果表明,结构性改革的确可以获得长期收益,但也存在短期成本。这些研究文献对结构性改革宏观经济效应的考察具有较好的启发性,但仍存在不足:第一,考虑的是发达国家的情况,而发展中国家的现实情况与发达国家存在显著差异。对于我国而言,非正规就业大量存在是劳动力市场现实状况。高文书和薛进军(2016)[17]估算的结果发现,我国58.85%的劳动力属于非正规就业。沈晓栋(2015)[18]等估算的结果均证实,中国非正规就业占比超过50%。依据国家统计局提供的相关数据资料,本文计算了我国历年非正规就业占比,结果见图1。依据图1可以发现,2002-2018年,我国非正规就业占比以较快速度上升,2018年已经接近50%。因此,这些研究使用的模型可能无法直接用于考察我国产品市场与劳动力市场改革宏观经济效应。第二,尽管这些研究考虑了产品市场与劳动力市场的联系,但在分析过程中仅考察产品市场与劳动力市场改革各自产生的宏观经济影响。现实中各国政府往往同时推行产品市场与劳动力市场改革,二者之间可能存在相互影响,显然这些研究未考虑这一现实情况。因此,已有研究对于产品市场与劳动力市场改革宏观经济效应的考察不够全面。

图1 我国历年非正规就业占比

金融危机后,我国经济从高速增长转为中高速增长,人口众多的基本国情与经济增长速度相对减缓使就业形势难以得到有效缓解。为促进就业,我国政府推行一系列鼓励创业政策,并通过政府职能转变放松管制以降低创业者进入成本,着力推进供给侧结构性改革。显然,这些政策与以往研究中产品市场改革的内容一致。同时,我国政府还推行了企事业单位改革,如鼓励事业单位从业者创业、事业编制聘任制与社保改革等,这些改革措施与以往研究中劳动力市场改革的特征相符。2019年,我国政府在政策层面实行就业优先政策,首次将就业优先政策置于宏观政策层面,体现了我国政府对社会就业问题的重视。因此,当前背景下,建立合适的宏观经济模型,分析产品市场与劳动力市场改革的宏观经济效应具有重要现实意义。

我国政府对就业问题的重视及现实需要使我国研究者对结构性改革这一话题产生兴趣。尽管这一领域的相关研究在我国起步较晚,但近年来国内仍涌现大量相关研究文献,并且主要集中分析了供给侧结构性改革及其影响。娄成武和董鹏(2016)[19]、路春城和吕慧(2019)[20]分别对我国供给侧结构性改革的理论逻辑及其对实体经济的影响进行了剖析。中国经济增长课题组(2014)[21]发现,要素市场供给侧改革对于实现持续性增长具有重要意义。这些研究主要基于理论逻辑以及静态视角考察供给侧结构性改革的影响。近年来,部分国内研究者开始考察结构性改革的动态效应。陈利锋(2017)[22]建立包含正规就业与非正规就业的动态随机一般均衡模型考察了劳动力市场结构性改革的短期宏观经济效应。吕炜等(2018)[23]考察了政府市场管制放松的宏观经济影响,指出放松管制可能面临高杠杆,但可以实现社会福利改进。李月和徐永慧(2019)[24]基于生存模型考察了产品市场与劳动力市场改革的影响,认为这些改革有助于实现由效率驱动到创新驱动的转变。显然,国内研究者基于我国国情对国外的相关研究进行了较大改进,但仍较少涉及劳动力市场非正规就业普遍存在背景下结构性改革产生的宏观经济影响。

二、模型设定

本部分构建包含正规就业与非正规就业的动态随机一般均衡模型。基于研究目的考虑,我们在模型中引入产品市场改革与劳动力市场改革。其中,产品市场改革表现为降低正规部门进入成本,劳动力市场改革表现为降低正规部门聘用成本与降低正规就业者议价能力。

(一)家庭行为设定

其中,γ1和v1分别表示正规部门偏向(Formal Sector Bias)与两部门产品替代率。定义Pt、PF,t、PI,t分别为CPI、正规部门最终产品价格以及非正规部门最终产品价格,那么CPI满足:

典型家庭的预算约束为:

Kt+1=(1-δ)Kt+KtS(It/Kt)

(1)

投资调整成本S满足:S(>δ)=δ,S′(δ)=1。定义δx表示两部门企业破产概率,那么任意时期t两部门企业数量Nx,t等于上一时期已有且未破产的企业数量与上一时期新进入且未破产的企业数量之和,即:

(2)

新企业进入某一部门后,需要租赁物质资本,招聘劳动力,因而当期无法从事生产活动。简单起见,假定企业在进入之后的下一个时期正式开始生产。

(二)劳动力市场

总就业Lt满足:Lt=LF,t+LI,t,LF,t和LI,t分别为两部门就业,那么失业Ut可以表示为:Ut=1-Lt。定义ρx表示就业者从两部门离职或者被解聘的概率,那么LF,t和LI,t满足:

Lx,t=(1-ρx)Lx,t-1+Hx,t

(3)

其中,Hx,t为两部门新聘用的劳动力。定义Xx,t表示部门劳动力市场紧缺程度,其反映了待业者在某一具体部门找到工作的难度(即找到工作的概率),具体的,Xx,t满足:

Xx,t=Hx,t/(Ut-1+ρFLF,t-1+ρILI,t-1)

(4)

两部门批发企业的聘用成本HCx,t与Xx,t的关系满足:HCx,t=Γxexp(εxHC,t)(Xx,t)γx,这一函数意味着批发企业面临的劳动力市场紧缺程度越高,聘用成本越高。规模系数Γx满足:ΓF>ΓI,即正规部门需要花费更高的聘用成本用于聘用合意的劳动力。γx为HCx,t对Xx,t的弹性,其取值越大,表明该部门聘用成本对部门劳动力市场紧缺程度越敏感。

(三)批发商

(5)

(四)典型家庭与批发商的工资议价

定义Sx,t与Jx,t分别表示典型家庭的成员就业于两部门获得的边际就业剩余和两部门批发企业新增1单位劳动投入产生的边际企业价值,λx,t为典型家庭成员在两部门的议价能力,与Gertler等(2016)[25]等相同,典型家庭与批发商工资议价问题为选择合意的工资最大化联合收益:(Sx,t)λx,t(Jx,t)1-λx,t,对应的一阶条件为:Sx,t=ϑx,tJx,t,ϑx,t=λx,t/(1-λx,t)。批发企业新聘用1单位就业的边际企业价值Jx,t等于聘用成本HCx,t,就业剩余Sx,t等于典型家庭成员在两部门就业获得的价值与失业价值之差。

(五)零售商

零售商最优价格决定条件为:

(6)

潜在进入者需要支付进入成本ECx,t,与Bilbie等(2012)[11]相同,企业进入退出均衡条件为进入成本与潜在收益相等,即:Dx,t=ECx,t。两部门新企业的进入改变了原有企业的垄断势力,一般而言,产品替代弹性也即价格加成可以反映垄断势力。因此,与Felbermayr和Prat(2011)[7]相同,我们设定产品替代弹性εx,t与部门内部零售企业数量有关,即:εx,t=κxNx,t,κx为替代弹性对企业数量的敏感程度参数。

(六)加总部门、市场均衡与货币政策

ln(Rt/R)=γln(Rt-1/R)+(1-γ)[ryln(Yt/Y)+rpln(Πt/Π)]

(7)

(七)冲击过程

三、参数校准与估计

(一)参数校准

时间偏好参数β取值为0.99。稳态时非正规就业占比l1=LI/L,依据高文书和薛进军(2016)[17]估算的结果,校准为58.85%;折旧率δ,依据He和Yu(2016)[26],取值为4%。聘用成本规模系数ΓF和ΓI分别校准为2.5和0.5。企业破产的概率δF和δI,借鉴陈利锋(2019)[27]的设定,将这两个参数分别取值为0.2和0.25。正规部门与非正规部门产品替代弹性v1,参考Gall′(2016)[1]的设定,将这一参数取值为1.5。当然,这一参数仅能影响稳态,而对于模型涉及的宏观经济变量动态特征并无显著影响。反映家庭消费的正规部门偏向系数γ1,将其校准为0.6,即家庭相对更偏好正规部门产品。稳态时正规部门就业者的议价能力系数λF、非正规部门就业者的议价能力系数λI,结合正规部门与非正规部门对求职者的要求,不失一般性,将λF校准为0.6,而将λI校准为0.3,即正规部门求职者具有相对较高的议价能力。

(二)参数估计

其余参数的估计采用贝叶斯法。使用我国2002Q1至2018Q4的GDP、CPI、同业拆借利率、消费、投资、就业人数分别表示模型中的总产出、通胀、名义利率、总消费、总投资和总就业数据,并且产出为GDP剔除净出口之后的数据,通胀为使用环比法处理后的CPI表示,名义利率为Shibor数据,总消费使用全国零售品消费总额数据表示,投资使用全社会固定资产投资总额表示。数据来源于中经网数据库与国家统计局网站。所有数据均取自然对数,在采用X12法季节调整后使用CF滤波提取周期成分。参数估计结果见表1。

表1 参数估计

四、单项改革的长期效应与短期效应

本部分分别考察产品市场与劳动力市场各单项改革的长期效应与短期效应。与以往研究类似,我们采用确定性模拟方式分析单项改革的长期效应,而采用随机模拟方式分析单项改革的短期效应(Cacciatore等,2016b)[15]。

(一)单项改革的长期效应

考虑产品市场改革(即表2中改革I)与劳动力市场改革(对应表2中改革II和改革III)等单项改革措施对主要宏观经济变量的长期影响。设定正规部门进入成本、正规部门聘用成本以及就业者议价能力分别下降10%,表2给出了主要宏观经济变量的新稳态。

表2 单项改革的长期效应

可以发现:(1)产品市场改革增加了产出,并降低失业与通胀。同时,产品市场改革引起正规部门与非正规部门工资、就业增加。原因在于,产品市场改革推动了正规部门企业数量与正规部门劳动力需求增加,进而提高了正规部门工资、就业及劳动力市场整体紧缺程度。为吸引劳动力就职于本部门,非正规部门企业也相应提高工资,因而产品市场改革也间接推动了非正规部门工资水平上升。当然,正规部门劳动力需求增加也可能引起非正规部门就业者离职,但这一效应相对有限:由于正规部门对求职者的要求相对较高,因而正规部门工资提高仅影响非正规部门中技能与教育背景较好的劳动力。这意味着,正规部门工资上升对非正规部门工资的影响较小,因而也仅引起非正规部门就业较小幅度增加。(2)降低正规部门聘用成本改革与降低正规部门就业者议价能力改革均引起产出、就业增加,并降低了失业和通胀。这两类改革均降低了正规部门工资,进而增加了正规部门劳动力需求即正规部门就业;正规部门就业增加减少了待业劳动力数量(相应提高了劳动力市场整体紧缺程度),为吸引待业劳动力,非正规部门企业只能提高工资。相对正规部门,非正规部门就业增加的幅度较小。就业的增加推动了两部门产出及总产出增加,并通过总产出的增加抑制了物价上涨,进而降低了通胀。

比较产品市场改革与劳动力市场改革的长期效应可以发现:(1)产品市场改革与劳动力市场改革对宏观经济产生影响的作用机制存在明显差异。产品市场改革放松了正规部门管制,意味着正规部门竞争性上升和企业数量增加,推动了本部门劳动力需求增加及工资上涨,并且通过劳动力市场紧缺程度影响非正规部门的工资与就业。劳动力市场改革,无论是降低正规部门聘用成本还是降低正规部门就业者议价能力,主要通过降低正规部门工资而增加正规部门就业,并通过劳动力市场紧缺程度影响非正规部门。正是由于作用机制差异,各单项改革对正规部门就业、工资的影响大于非正规部门,同时劳动力市场改革对于就业、产出、失业以及通胀的影响大于产品市场改革。显然,这一结论与Charlot等(2015)[28]一致,后者同样发现劳动力市场改革对于工资与就业的影响大于产品市场改革。不过,本文的结论与Cacciatore等(2016b)[15]不同,他们认为产品市场改革对于就业的影响与劳动力市场相同。导致这一问题的原因可能在于,Cacciatore等(2016b)[15]并未考虑非正规部门,因而忽略了工资的变动所引起的劳动力在不同部门之间流动的事实。(2)尽管降低聘用成本与降低议价能力的改革均降低了正规部门工资,但降低议价能力的改革对工资的影响更大。降低正规部门就业者议价能力的改革提高了企业对工资的控制力,在议价过程中工资的变化能够更多考虑企业利益,进而直接降低了工资。降低正规部门聘用成本的改革尽管也引起正规部门工资下降,但其并未直接作用于工资:降低正规部门聘用成本降低了劳动力的相对成本(相对物质资本而言),改变了企业对于稳定当前在职劳动力的意愿,进而降低了正规部门工资。就业与失业对工资的变化敏感,因而降低议价能力的改革对于就业、失业以及相应的产出所产生的影响均大于降低聘用成本的改革。

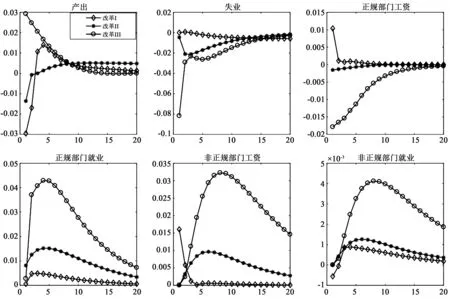

(二)单项改革的短期效应

图2分别给出了产品市场和劳动力市场改革的动态影响。需要说明的是,我们设定的模拟情形为正规部门进入成本、聘用成本以及就业者议价能力分别下降10%。图2分别为三类单项改革产生的短期效应。图2显示,产品市场改革引起产出增加与失业减少;同时,产品市场改革引起正规部门工资及就业、非正规部门工资及就业的增加。与产品市场改革的短期效应类似,两类劳动力市场改革均引起产出、正规部门就业、非正规部门就业与工资的增加及失业减少。但与产品市场改革不同,两类劳动力市场单项改革均引起正规部门工资水平下降。

图2 单项改革的短期效应

基于图2还可以发现:(1)劳动力市场改革的短期影响大于产品市场改革。这一发现与Cacciatore等(2016b)[15]存在明显差异,后者基于未考虑非正规就业的DSGE模型考察了产品市场与劳动力市场改革的宏观经济效应,结果发现产品市场改革与劳动力市场改革的短期效应并不存在显著差异。导致这一差异的原因可能在于,非正规部门的引入使得劳动力市场改革可以通过非正规部门部分抵消甚至消除单项改革对正规部门可能产生的不利影响。同时,图1还显示,降低正规部门就业者议价能力改革产生的影响大于产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革。(2)产品市场改革首先引起产出减少,改革发生之后第3个时期,产出才表现为上升趋势;同样的情形可见于降低正规部门聘用成本改革,不过,相对产品市场改革,这一改革发生之后产出下降的幅度较小。Cacciatore等(2016b)[15]将这一情形总结为产品市场与劳动力市场改革的阵痛,显然降低正规部门聘用成本改革引致的阵痛相对较小。降低正规部门议价能力改革并未引起产出减少,这意味着降低正规部门议价能力改革阵痛并不明显。(3)产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革导致的“阵痛”,除产出减少外,还引起了非正规部门就业的减少,而降低正规部门就业者议价能力改革导致的“阵痛”仅表现为非正规部门就业的减少。因此,从改革短期成本的角度,劳动力市场改革的效果优于产品市场改革,并且降低正规部门就业者议价能力改革效果最优。

综合以上单项改革的长期效应与短期效应模拟的结果,可以认为:(1)产品市场改革与劳动力市场改革对宏观经济产生影响的作用机制存在明显差异,进而使得各单项改革的长期效应与短期效应存在明显的不同;(2)无论是短期效应还是长期效应,劳动力市场改革对宏观经济产生的影响均大于产品市场改革,并且降低正规部门就业者议价能力的改革对宏观经济的影响大于其他单项改革;(3)产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革导致的“阵痛”表现出产出与非正规部门就业减少,而降低正规部门就业者议价能力改革导致的“阵痛”仅表现为非正规部门就业减少。因此,无论是长期效应还是短期效应,降低正规部门就业者议价能力改革均优于产品市场改革和降低正规部门聘用成本改革。

五、综合改革的长期与短期效应

在单项改革长期效应与短期效应分析的基础上,本部分进一步考察各单项改革组合构成的综合改革的长期与短期效应。现实经济发展过程中,各国所推行的改革政策往往是多个单项改革组合构成的综合改革。基于这一事实以及本文的模型设定,本部分所考虑的综合改革包括如下情形:(1)产品市场改革与以降低正规部门聘用成本为内容的劳动力市场改革组合,即综合改革I+II;(2)产品市场改革与以降低正规部门就业者议价能力为内容的劳动力市场改革组合,即综合改革I+III;(3)劳动力市场改革组合,包括降低正规部门聘用成本与降低正规部门就业者议价能力改革,即综合改革II+III;(4)由产品市场改革与劳动力市场改革组合构成,即综合改革I+II+III。

(一)综合改革的长期效应

与分析单项改革的长期效应类似,我们仍然设定产品市场改革为正规部门进入成本下降10%,劳动力市场改革分别为正规部门聘用成本下降10%以及正规部门就业者议价能力下降10%。表3给出了各项综合改革的长期效应,可以发现各项综合改革对宏观经济产生的影响具有如下特征:

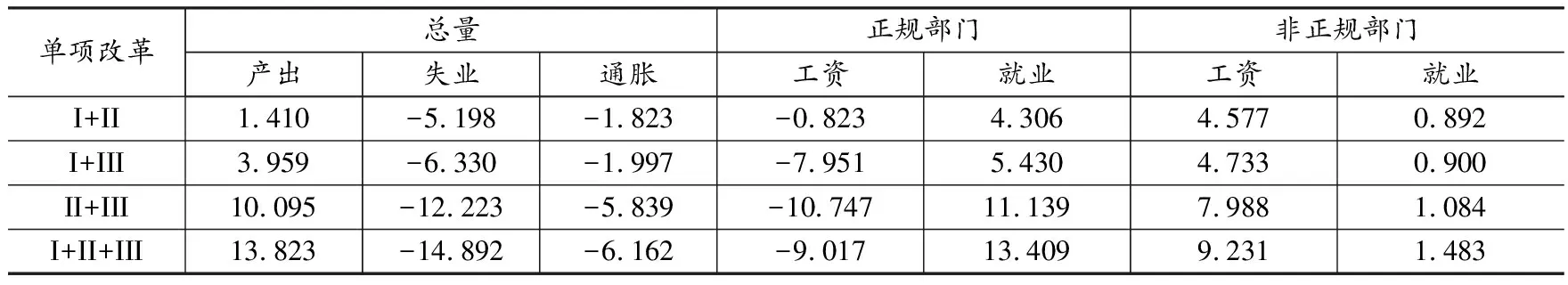

表3 综合改革的长期效应

第一,同时包含产品市场改革与劳动力市场改革的综合改革(即I+II+III)对产出、失业以及通胀等总量宏观经济变量具有最大的影响,仅包含劳动力市场改革的综合改革(即II+III)则次之,同时包含产品市场改革与降低正规部门就业者议价能力改革的综合改革(即I+ III)对产出的影响小于前两者,而同时包含产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革的综合改革(即I+II)的影响最小。基于总量宏观经济变量的变化可以认为,同时包含产品市场改革与劳动力市场改革的综合改革的效果最好。

第二,由两类劳动力市场改革组合构成的综合改革对正规部门工资的影响最大,同时包含产品市场改革与劳动力市场改革的综合改革则次之,而分别由产品市场改革与两类劳动力市场单项改革构成的综合改革对正规部门工资的影响则相对较小。产生这一结果的原因在于产品市场改革在长期提高了正规部门就业者的工资水平,而劳动力市场改革在长期则降低了正规部门就业者的工资水平,因而由劳动力市场改革组合构成的综合改革对正规部门工资具有最大的影响。

第三,同时包含产品市场改革与劳动力市场改革的综合改革对正规部门就业、非正规部门工资以及非正规部门就业的长期影响最大,仅包含劳动力市场改革的综合改革以及由产品市场改革与降低正规部门就业者议价能力改革构成的综合改革则次之,而由产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革构成的综合改革对这些部门变量的长期影响则最小。这一结果的成因在于,无论是产品市场改革,还是劳动力市场改革,均引起正规部门就业、非正规部门就业增加以及非正规部门工资上升。

因此,基于各综合改革长期效应可认为,由产品市场改革与劳动力市场改革组合构成的综合改革对于各宏观经济变量(除正规部门工资水平外)均具有最大的影响。这意味着,相对其他各类综合改革,由产品市场改革与劳动力市场改革组合构成的综合改革是最优的。另外,比较表2与表3中单项改革与综合改革的长期效应可以发现:(1)就改革对总量宏观经济变量的影响而言,所有综合改革对产出、失业以及通胀的长期影响大于单项改革的长期影响。(2)就正规部门就业、非正规部门工资与就业的影响而言,所有综合改革的长期效应均大于单项改革的长期效应。(3)由产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革构成的综合改革(I+II)、由产品市场改革与降低正规部门就业者议价能力改革构成的综合改革(I+III)对正规部门工资的影响分别小于单项改革II和单项改革III。因此,从加总宏观经济变量以及部门就业的角度,综合改革的长期效应大于单项改革。换言之,基于改革的长期影响看,综合改革优于单项改革。

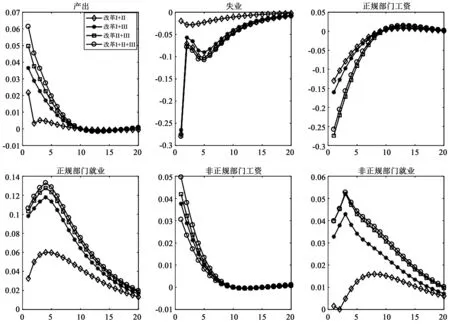

(二)综合改革的短期效应

接下来分析综合改革的短期效应。设定的情形仍为正规部门进入成本、正规部门聘用成本以及正规部门就业者议价能力各下降10%,并且我们将观测时期设定为20个时期,各类综合改革的短期效应即综合改革对产出、失业、正规部门工资与就业、非正规部门工资与就业等宏观经济变量的冲击反应路径显示在图3中。基于图3可以发现如下结论:(1)包含产品市场与劳动力市场改革的综合改革I+II+III对产出与失业的短期效应大于其他改革:相对其他各项综合改革,这一改革对加总宏观经济变量的短期影响更大。两类劳动力市场改革构成的综合改革II+III对产出与失业的短期影响次之,而由产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革构成的综合改革I+II对产出与失业的短期影响最小。(2)从各类综合改革对正规部门就业、非正规部门工资以及就业的短期效应看,同时包含产品市场与劳动力市场改革的综合改革I+II+III的影响最大,由两类劳动力市场改革构成的综合改革II+III的短期影响次之,由产品市场改革与降低正规部门就业者议价能力的劳动力市场改革构成的综合改革I+III的短期效应再次之,由产品市场改革与降低正规部门聘用成本的劳动力市场改革构成的综合改革I+III的短期效应最小。(3)从综合改革对正规部门工资的短期影响看,由两类劳动力市场改革构成的综合改革II+III的短期影响最大,同时包含产品市场与劳动力市场改革的综合改革I+II+III则次之,由产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革构成的综合改革I+III的短期效应最小。

图3 综合改革的短期效应

显然,基于综合改革的长期效应与短期效应分析的结果可以发现,无论是长期效应还是短期效应,以下结论均成立:(1)从改革的整体效应看,同时包含产品市场与劳动力市场改革的综合改革I+II+III的效果最好。(2)仅由两类劳动力市场改革构成的综合改革II+III对正规部门工资的影响最大。(3)在本文考察的各类综合改革中,由产品市场改革与降低正规部门聘用成本改革构成的综合改革I+II对宏观经济的影响最小。

比较单项改革与综合改革的短期效应还可以发现:(1)综合改革对宏观经济的短期影响大于各单项改革。(2)从改革对产出的短期效应看,产品市场改革、降低正规部门聘用成本改革等单项改革最初引起产出减少,而各综合改革则并未引起产出减少。换言之,综合改革降低了单项改革可能产生的短期成本。(3)产品市场改革引起正规部门工资增加,而各综合改革均引起正规部门工资下降。当然,单项改革与综合改革的短期效应也存在相似之处,主要表现为,无论是单项改革还是综合改革,均引起产出的增加与失业的减少,同时这些改革均增加了正规部门与非正规部门就业。综合比较单项改革与综合改革的短期宏观经济效应,可以认为由产品市场改革与两类劳动力市场改革构成的综合改革对宏观经济的影响最大,即这一改革的整体效果最好。

六、结论

结合我国非正规就业广泛存在的现实劳动力市场状况,构建包含正规就业与非正规就业的动态随机一般均衡模型,在使用我国现实数据对模型参数进行估计的基础上,考察产品市场改革与劳动力市场改革的动态宏观经济效应。在分析过程中,我们将劳动力市场改革分为两类:降低正规部门聘用成本及降低正规就业者议价能力。在此基础上,分别考察了产品市场改革与两类劳动力市场改革等单项改革及由各单项改革构成的综合改革各自对宏观经济产生的短期效应与长期效应。本文主要结论如下:

第一,无论是长期效应还是短期效应,各单项改革均实现了产出增加和失业下降,提高非正规就业者工资的同时增加了正规部门与非正规部门就业,但二者影响宏观经济的作用机制存在差异。具体的,以降低正规部门进入成本为特征的产品市场改革提高了正规部门工资,而以降低正规部门聘用成本以及降低正规就业者议价能力为特征的劳动力市场改革则降低了正规就业者的工资。作用机制的差异使得不同单项改革的长期效应与短期效应具有显著差异:(1)无论是长期效应还是短期效应,劳动力市场改革的影响均大于产品市场改革,降低正规部门就业者议价能力改革的影响最大。(2)产品市场改革、降低正规部门聘用成本的改革存在短期成本,这些单项改革最初引起产出与非正规就业减少,但降低正规部门聘用成本的劳动力市场改革的阵痛小于产品市场改革。降低正规部门就业者议价能力的劳动力市场改革导致的“阵痛”仅表现为非正规就业减少,并且这一改革导致的“阵痛”小于其他单项改革。

第二,无论是短期效应还是长期效应,由各单项改革构成的综合改革均引起了产出、正规部门就业、非正规部门就业的增加以及非正规部门工资水平上升,同时各综合改革引起失业下降以及正规部门工资水平降低。比较各项综合改革的长期效应与短期效应可以发现:(1)由产品市场改革与两类单项劳动力市场改革构成的综合改革对产出、失业均具有最大的影响;(2)从缩小正规就业与非正规就业工资差距的角度,仅由两类劳动力市场单项改革构成的综合改革产生的影响最大;(3)整体而言,无论是短期效应还是长期效应,由产品市场改革与两类单项劳动力市场改革构成的综合改革对宏观经济产生的影响最大,而由产品市场改革与以降低正规部门聘用成本为内容的改革构成的综合改革对宏观经济产生的影响最小。

第三,比较单项改革与综合改革的宏观经济效应可以发现,无论是长期还是短期效应,二者均引起产出增加与失业下降,但仍存在明显差异:(1)整体而言,综合改革对宏观经济产生的影响大于单项改革;(2)相比单项改革,综合改革不会引致宏观经济产生明显的“阵痛”;(3)从改革的整体效果看,在本文考察的各类改革政策中,由产品市场改革与两类单项劳动力市场改革构成的综合改革的效果最好,而单项产品市场改革对宏观经济的影响最小。

与Cacciatore等(2016b)[15]等相近研究相比,本文的研究结论存在明显差异,导致这些差异的原因可能在于本文考虑了我国非正规就业普遍存在的劳动力市场现实状况。非正规部门的存在,使得在正规部门进行的产品市场与劳动力市场改革除了对正规部门本身产生直接影响之外,还可以通过劳动力市场对非正规部门产生影响,并且借助于劳动力市场影响到整个宏观经济。正是由于非正规就业的存在,单项劳动力市场改革产生的“阵痛”体现为非正规就业的减少。同时,非正规就业的存在,也使得产品市场改革与劳动力市场改革影响宏观经济的作用机制存在的差异得以体现,进而可以更好地反映不同类型改革对不同部门产生的部门效应。依据本文的结论,在当前经济增长速度相对放缓的背景下,通过产品市场与劳动力市场改革同步推进,将有助于缓解经济增长速度减缓与就业压力增大的现实压力,达到促进就业和稳定经济增长的目标。