含 道 映 物

——陶瓷茶具的文化沿革(上)

2020-05-19孙燕明王美仝

孙燕明 王美仝

在我国古代,茶文化的发展历程大体经历了秦汉的启蒙、魏晋南北朝的萌芽、唐代的确立、宋代的兴盛和明清的普及发展等各个阶段。而这个过程也体现在茶具的由无到有、由大趋小、自简趋繁,复又返朴归真、从简行事的演变过程中。

一、中国茶道与茶具文化

中国自古以来就有“以茶待客”的优良传统习俗,其最早出现在两晋南北朝时期。东晋时期,饮茶已经成为三吴地区和建康(今江苏南京)一带常见的待客之物。从当时的记载来看,南方人如韦翟、刘琨、王濛、谢安、陆纳、王肃等都喜欢茶,而北方人则普遍视茶为“水厄”。秦汉时期茶的饮用方式大约只是将茶置于容器之中,在火上烹煮后饮用,其形式比较简单,被称之为“原始煎茶法”。随着饮茶逐渐流行,到东汉时文人雅士视饮茶为风尚,并且出现了饮茶用具。根据出土文献记载,中国拥有世界上最古老的与茶相关的古代文物,如在浙江上虞出土的东汉时期的瓷器中,有壶、盏、杯、碗等器具。据考古学家判断,这些器物当属世界上最早的茶具。随着文人饮茶的兴起,至魏晋南北朝时期,有关茶的诗词歌赋日渐问世,如《荈赋》载:“灵山惟岳,奇产所钟,厥生荈草,弥谷被岗。承丰壤之滋润,受甘霖之霄降。月惟初秋,农功少休,结偶同旅,是采是求。水则岷方之注,挹彼清流;器择陶简,出自东隅;酌之以匏,取式公刘。惟兹初成,沫成华浮,焕如积雪,晔若春敷。”《荈赋》是能见到的最早专门歌吟茶事的诗词类作品。这篇茶赋构成了我国早期茶文化和诗文化结合的例证,也极其典型地具体描绘了晋代我国茶业发展的史实。唐朝名臣、书法家颜真卿的《月夜啜茶联句》中赞曰:流华净肌骨,疏瀹涤心原。素瓷传静夜,芳气清闲轩。可见,茶已经脱离作为一般形态的饮食走入了文化圈,并有一定的精神和社会作用。茶以其清香雅致的韵味,助文人墨客吟诗作画。所以说,中国的茶文化,是一种由物质载体衍生出来的特殊的文化现象,是中国文化特性的一种具象的反映。

明时大彬制紫砂三足壶

茶饮活动最活跃的时代为宋代,茶已成为人们的日常生活必需品之一。宋代是一个抑武扬文的时代,对文化相当重视,文人的地位也相对较高。在文人为向导的社会里,饮茶变得更加有文化、有品位。宫廷和民间的“斗茶”的风俗,促使茶具制作朝着顺应这股潮流的方向发展。

由于饮茶风俗兴盛,宋代的茶具组件可以和唐代陆羽《茶经·四之器》中所列的茶具媲美,即审安老人的《茶具图赞》。他对宋代的典型茶具作了详细的分门别类,并且予茶具以官爵、名号,反映出宋代文人对茶具的喜爱。赋予了茶具的文化内涵,而赞语更反映出儒、道两家待人接物、为人处世之理。宋代的代表性茶具中主要有:茶筅、汤瓶、茶盏,三者是点茶必需的用具。宋人崇尚点茶,汤瓶在点茶过程中起重大作用。茶盏,因宋人推崇白色茶汤,所以宋代特别流行用黑釉盏来点茶。汤瓶又称执壶、注子、注壶、偏提,它的基本造型是敞口、溜肩、弧腹、平底或带圈足,肩腹部安流,腹部间安执柄。执壶唐代就已多见,到了宋代因点茶的需要,对壶流也提出了更高的要求,壶流与执柄开始加长,特别是宋代变得更加瘦长,并且常制成瓜棱形。明代是中国茶业与饮茶方式发生重要变革的发展阶段。为去奢靡之风,减轻百姓负担,明太祖朱元璋下令茶制改革,用散茶代替宋代的团茶进贡。伴随茶叶加工方法的简化,茶的品饮方式也逐渐趋于简化。特别对于茶提出讲求“自然本性”和“真味”, 反对茶具繁复华丽和雕镂藻饰,形成一套从简行事的烹饮方法。人们在品茶时开始刻意地对自然美与环境美提出了明确的要求。其中的环境美包括品茗的人和外部环境。名人对饮茶人数有“一人得神,二人得趣,三人得味,七八人是名施茶”之说;而环境则要求在幽静的山林、广阔的田野、溪畔、泉边,与鸟鸣、松涛、清风为伴。品茗时即讲究烹煮的技艺和品饮的方式,更注重情趣和环境气氛,并以天然野趣为美。茶人往往置身于大自然的山谷水畔,天高地阔,景色秀丽,茶带给人们的是清新,是纯洁,内心的空灵与山水融为一体,让人达到“天人合一,返璞归真”境界。

随着当时饮茶风尚,以前茶具中的碾、磨、罗、筅、汤瓶之类的茶具皆废弃不用。明万历年间,宜兴紫砂工艺盛极一时,空前繁荣,出现了董翰、赵梁、元畅、时朋四大制壶高手。随后又有“壶家妙手”时大彬、李仲芳、徐友泉等人。其时,紫砂陶即由日用陶进入到工艺美术品的境地,从而形成了一个独立的工艺体系,以独特的民族风格和艺术特色,步入中国特种工艺美术行列。

清朝茶文化在历代基础上继续发展,特别是清朝统治者对汉族文化的景仰和重视,使得清代的饮茶习惯仍然承继了明人返璞归真的散茶冲泡法,以淡雅为主格调,并形成了走向世俗的清代饮茶习俗。清代的各种茶馆、茶肆、茶档成为百姓生活重要的活动场所,人们在此饮茶会友、吟诗作画、高谈阔论。清代茶文化在民间的深入,形成了各具特色的地方茶文化,各种与茶相关的文化艺术百花齐放。茶具的造型设计就是其中的一支奇葩。

茶文化在中国之所以能历久弥新,长盛不衰,其生命力就在于它不消歇的功能。从茶文化丰富内涵中折射出来的风俗美、艺术美和思想美,广泛地渗透在物质生活、精神生活以至社会生活的各方面。中国的茶文化以其特质被赋予高雅淳朴的精神力量,阔步进入世界各领域。

二、陶瓷茶具的文化魅力

自古以来,陶瓷茶具承载着中国传统文化和历史,并从侧面反映出各个时代的生活方式和审美理念。自晚唐以来,就相继出现了黑瓷茶具、青瓷茶具、白瓷茶具和彩瓷茶具等等陶瓷茶具,并越来越受茶客的喜爱。它除实用功能外,还是人们对美的一种追求,间接反映出人们的修养、情趣甚至为人品德。人们对茶具的要求在实用的同时更注重它的审美,造型和纹饰要求和模式,具有时代特色。陶瓷茶具是人们饮茶活动和陶瓷艺术发展到一定程度相结合的产物,并随着饮茶活动和陶瓷艺术的发展而不断地发展变化,以适应和满足不同时代和社会的人们的生活使用需求、审美需求和精神需求。

清炉钧釉方钟壶

唐代的陶瓷茶具是从酒器、食器中分离出来的并自成系统。由于当时饮茶风尚盛行,使茶具在人们生活中变得不可缺少,从而刺激了唐代茶具的生产。尤为茶圣陆羽《茶经》问世之后,他倡导的那一大套品饮艺术对文人、大夫、上层人士及宫廷都产生了巨大影响,人们开始由喝茶进入了品茶的境界。饮茶开始成为人们精神生活的一部分,为了满足这种消费的需求,人们很自然地对作为品茶媒介的陶瓷茶具提出了更高的标准,越来越追求质地的精良和器形的美观。在力求茶具实用功能完善的同时,非常注重它的艺术欣赏价值。在茶具中以越窑、邢窑烧制的茶碗最为著名,世有“南青北白”的说法。陆羽对南方越窑的茶碗更为推崇,有“类玉、类冰”的评价,绿色的茶汤注入其中与茶碗本身的淡青釉色互相辉映,从而达到益茶的效果。宋代饮茶之风较唐代更为盛行,使陶瓷工艺在宋代有了一个划时代的重大发展。历史上的五大名窑官、哥、汝、定、钧及磁州窑、古州窑、建窑、耀州窑等窑口,推动了茶具艺术的发展。使之出现了异彩纷呈的局面。在各大名窑中,以龙泉窑青釉斗笠碗、定窑白瓷斗笠碗、耀州窑斗笠碗、汝窑斗笠碗、吉州窑碗、磁州窑碗和影青斗笠碗最为著名和常见。由于斗茶的需要,汤茶尚白,因此建窑产的黑釉盏,成了当时最受欢迎的茶具。宋代茶具的单色釉或窑变艺术效果除此特点外,在精湛的陶瓷工艺基础上力求质地的纯美与形式的凝重与深沉。这种对幽深韵味及超然境界的追求,反映了当时人的心境与意绪。元代茶具以青白釉居多,黑釉盏显著减少,茶盏釉色由黑色开始向白色过渡。高足杯是元、明瓷器中最流行的器型。元代除景德镇烧制的青花器与枢府器外,浙江龙泉窑、福建德化窑、河南钧窑、河北磁州窑与山西霍县窑等都生产这类杯式,款式差别不大,典型式样为口微侈,近底处较丰满,承以上大下小的竹节式高足。明代茶具,因饮茶方式与唐代时期截然不同发生了根本的变化。从而使茶具在釉色、造型、品种、使用方法等方面产生了一系列的变化。清代饮茶之习与明代相同,茶具无显著变化,这时期所产茶具釉色较前期丰富,品种多样,有青花,粉彩以及各种颜色釉。茶壶口加大,腹丰或圆,短颈,浅圈足,体形较前代缩小,流短直,设于腹部,把柄为圆形,附于肩与腹之间,给人以稳重之感。在款式繁多的清代茶具中,首见于康熙年间的盖碗,开了一代先河,延续至今,未有间断。

纵观陶瓷茶具的历史发展及演变,一般都表现为由粗趋精、由大趋小、由简趋繁,复又返朴归真从简行事的过程,即经历古朴、华丽、淡雅三个阶段。中国陶瓷茶具就是中国工艺品发展及演变的缩影。陶瓷茶具的发展涉及到哲学史、美学史、美术史、科技发展史、政治经济乃至工商业发展史以及文化交流史等众多领域。在这些陶瓷茶具上,不仅可以品味出茶之精华的凝聚,还可以感受到传统文化的积淀,哲学思想的内蕴,时代精神的映照,审美情趣的变化和文化交流的发展等等。

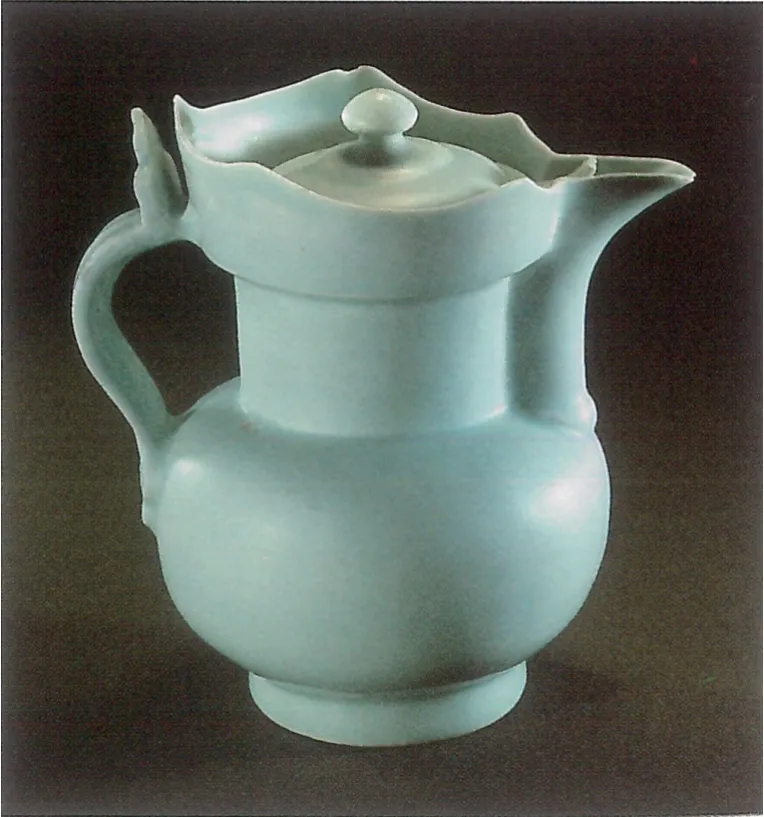

元青白釉僧帽壶

三、道教与中国茶文化

道教与茶文化和茶具自古以来都有着渊源的关系。一是道教为中国的本土宗教。中国的茶文化与儒、释、道有很深的关系,其中道教与茶文化的渊源比儒佛两教更为久远。道教系统里教派很多,特别是道教开创者张道陵世居的道教祖庭龙虎山正一派天师道,奉先哲老子为道祖,《道德经》为经典,认为“太上老君就是道,道就是太上老君”。道家以“道”为核心,把道作为最高哲理范畴,主张尊道贵德、道法自然等等。道家思想对中国乃至世界文化都产生了巨大的影响。

道家关于水的论述还有很多,都认为水虽然是柔软的,但是可以攻坚克难等。老子对水有很高的评价,认为水是“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”、“上善若水,水利于万物而不争……”。水由于本身所具有的特殊性,他在《道德经》书中多次提到水、甘露、江海、川谷等水的意象,以水为喻,水几乎承载了所有老子所要表达的美德。

水是茶的物质载体,茶是水的进一步物质变化,是水润泽着道教的茶事文化,道土避隐山林,山上有泉水,名山有名茶,山泉水通过煮泡,注入茶壶,品茗清心。

道家哲学中主张“五行”,道教认为五行运化而为气,所以“烹炼水火”实际上就是“身气”的一种调节,使之达到“和”的境界。如“茶器为金,茶为木,泉为水,炭为火,灶为土”,因而道士喜欢煮水泡茶,饮茶修行“可以清心”。

道家“清”所呈现出的风韵就是雅,道士隐居深山,规避尘世,品茶修炼,都认为是一种雅事。“清静无为”,清风飘逸都是道家所修炼的最高境界。

道家特别注重强调人与自然之间的和谐,追求“物我两忘,天人合一”的和美境界。茶本身是绿色的饮料,生长在深山,与世无争。因此,“一琴一剑一杯茶”是道士品茶论道感悟人生,神仙世界最好的体验。

道教传说的神仙世界中的丹丘子、黄山君、壶居士,据说为汉代仙人,爱好饮茶。唐诗里有:“丹丘羽人轻玉食,采茶饮之生羽翼。”此三位仙人应当属于茶文化史上最早的道教人物。

道教里叫神农的仙人,据传他品尝百草,发明了茶叶,茶叶还能治病的故事。《神农食经》里言:“茶茗久服,令人有力悦志。”其实是说茶叶也是草药的一种类,用水泡茶喝能清心明目,提振精神。

道教人士在长期的养生实践中,饮茶、品茶是其重要持戒之一,认为“茶水”也能养生、清心。品茶中由茶的滋味而至心的滋味。于是才有了皎然的三碗便得道,卢仝的七碗茶,清风生两腋,俗仙归蓬莱的感悟。道士们还特别制作一些“仙茶甘露”来喝,因此,茶叶也成为道教外丹服食炼养的部分之一。器物里放上适量茶叶加上水,放在炉上煮,和道士炼丹有异曲同工之妙。

茶性和,和为茶之魂,柔弱的茶水又是自然运动的物质。《道德经》有载:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”道家认为人与自然界万物都是阴阳两气相两生,其性必然亲和,将自己容于大自然中,追求“物我两忘,天人合一”的和美境界。水通过烧制形成的物理变化,加入茶叶浸泡而成为茶。茶性和,“和”也是道家哲学的重要思想,是“致清道和”的一种追求。

二是茶具色彩的道教趋向。茶文化是审美意识和审美实践的统一,儒释道各自的境界追求贯穿于茶事中,构成了中国茶文化在美学意义上的特质。茶事具体过程以实物彰显了茶文化“器”的美学意境。如儒家重阳刚之美,道家尚阴柔之美,阳刚和阴柔的两种美学类型的追求是以艺术在审美意识物化于外,使客体的物境与主体的心境合一。儒家工艺的错彩镂金,道家工艺的平淡天真,都是一种以物境表达心境的追求。品茶有境,于物境而言,有取境和构境的基本类型。

儒家追求的“文质彬彬”的绚烂华丽,不是道家所追求的美。道祖老子说过:“五音令人耳聋,五色令人目盲。”不喜好色彩绚烂的物体。追求自然静笃内敛的色彩。造型上儒家以“温柔敦厚”的端正工造为美;道家以“大巧若拙”的自然手工之美。大巧是因自然以成器,不造异端,故若拙,认为真正灵巧优美的东西应是不事修饰的。道家反对过份修饰,穷极精巧繁缛的东西,“见素抱朴”崇高道法自然的审美。

清康熙湖绿釉暗花螭纹杯碟

古人饮茶使用的茶壶、茶盏、盏托、茶杯等器物是功能与审美的完美结合。茶具有漆器、铜器、锡器、铁器制造的,唯陶瓷的茶具最好。所以古人说:“茶壶、窑器为上,锡次之。”古代陶瓷的釉色丰富多彩,一种是色彩艳丽的釉色:大红、大黄、大绿、鲜蓝;一种是色彩清淡的釉色:青色、黑色、赭红、棕色等,清淡就是清新淡雅的艺术风格,不同釉色会令人产生不同的视觉心理感觉悟。古人云:“建安所造黑盏,纹如免毫。”例如黑灰色的建窑黑釉碗、吉州窑黑釉木叶碗、耀州窑、龙泉窑的青釉壶,宜兴的紫陶壶、景德镇的青花、青釉壶、碗杯,应该都属于道教人士茶事用品的色彩审美范畴。而加彩的“鸡缸杯”、“祭红釉杯”等艳色的皇家用品,道教人士肯定不会用的。道教茶神唐代名人陆羽提出过青瓷茶器则益煎茶法,表明他对色质如玉温润的青釉瓷茶具喜爱有加。

道教人士品茶不讲究太多规矩,对茶具的造型也没有很高的要求,只是能实用、实惠就行了。但对茶具的色彩有一定的讲究,与道教的“清和”相协调,要求和道家的精神追求相一致。道教人士喜欢带有托子和盖子的套杯饮茶,习惯把托盘的盖杯称为“三才杯”。杯托为“地”,杯盖为“天”,杯子为“人”。意为天大,地大,人更大。如果连杯子、托盘、杯盖一同端起来品茶,这种拿杯手法称为“三才合一”。道教茶文化观与世俗热心于名利的人品茶不同,认为带有功利心态来品茶会失眼。认为茶是一种天赐的琼浆仙露,饮了茶有精神,有力量来体道悟道,增添功力和道行以及养生的舒怀和畅。

众上所述,茶文化与茶具与道教文化有着密不可分的内在联系。道教对茶具意境的极具讲究,其仙风道骨,印证着茶具具备丰富的文化内涵和深厚的艺术底蕴。

(未完待续)