马鞍山“朱然家族墓”墓主再认识

2020-05-19刘萃峰

刘萃峰

(安徽师范大学历史与社会学院 安徽芜湖 241002)

内容提要:马鞍山朱然墓南侧的雨山一号墓,被学者认定为朱然家族墓,具体来说,有朱然之父朱治与朱然之子朱绩两种观点,但两种观点均无坚实证据。综合墓葬大小与墓中石门可以看出,该墓规格高于朱然墓不少,而朱然家族中并无官爵远高于朱然之人,因此墓主当非其家族成员。两墓之间距离、朝向接近的情况,则可从赐葬的角度考虑。而墓中的石门则极有可能是孙吴宗室墓的特有形制,该墓墓主当为孙吴时期的某位宗室,不排除其为孙桓的可能。

1984年6月,安徽省马鞍山市区南部的雨山南约1000米的土岗上发现了孙吴大司马右军师、当阳侯朱然之墓[1]。1996年9月,朱然墓前方又发现了平行的四座砖室墓。其中一号墓规模最大,墓室长度超过朱然墓,被认为是朱然家族墓[2]。

围绕其墓主的具体身份主要有两种观点。一种观点认为墓主是朱然之子朱绩(施绩),其卒年晚于朱然,这是墓葬发掘整理者栗中斌的观点[3]。另一种观点则认为墓主是朱然养父朱治,其卒年早于朱然。这一观点发轫于王俊,大成于王志高[4]。特别是王志高《马鞍山孙吴朱然家族墓时代及墓主身份的分析》一文从墓葬规格、用砖、随葬器物、周边环境等不同角度论证墓主当为朱治。

不过,由于该墓出土文物数量较少,且均未带有指向性文字,就此将墓主认定为朱治,似乎稍显草率。因而本文将在当时孙吴政权的大背景下,围绕该墓的规模、出土文物等信息,结合文献的相关记载,对其墓主身份进行重新探讨。不当之处还请方家指正。

一、时代早晚:墓主之争的关键

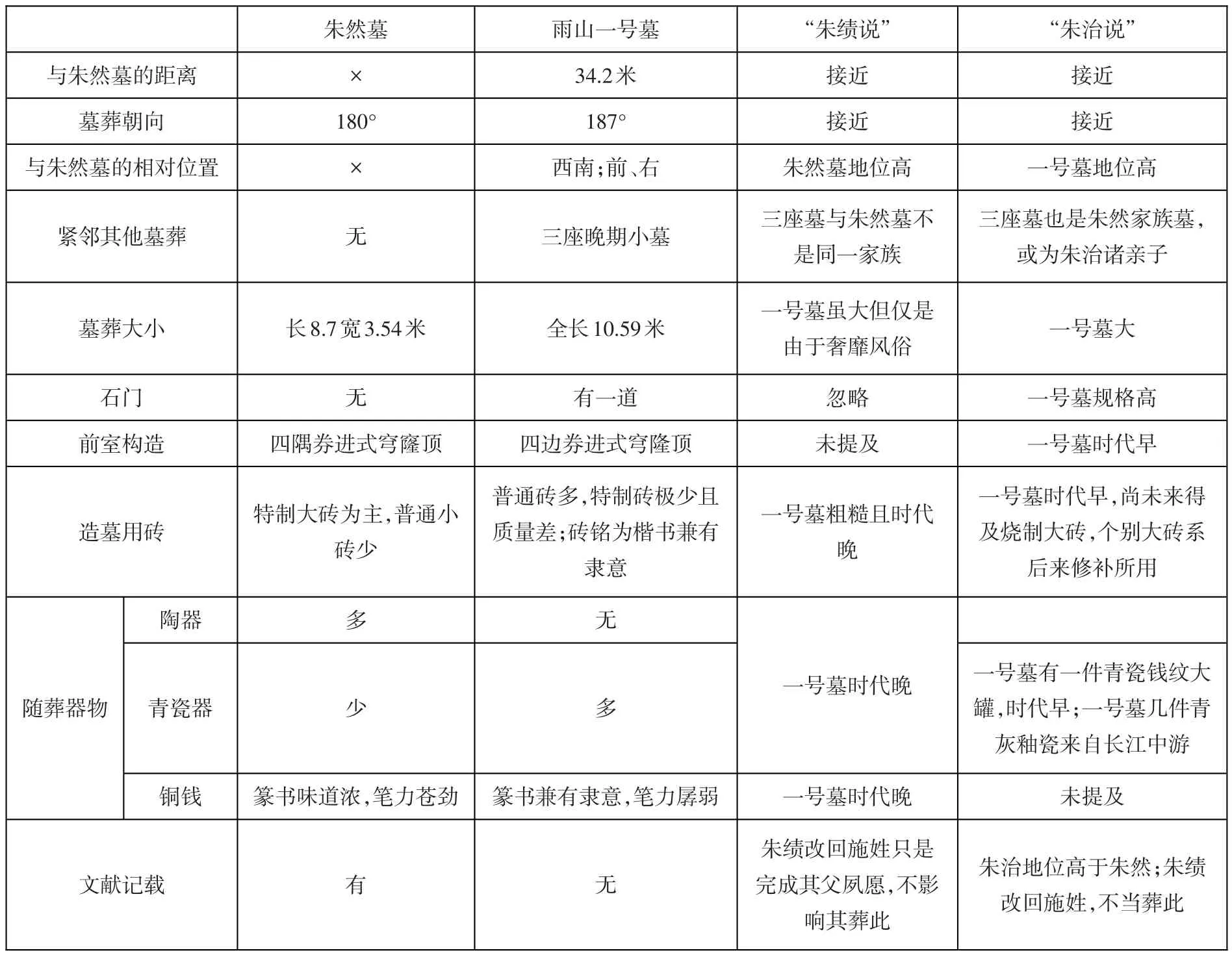

由于本墓并无直接指向墓主身份的信息,因此前辈学者在探讨“朱然家族墓”(以下简称雨山一号墓)的墓主身份时,均将其参照物归为距其30余米的朱然墓。考虑到一号墓墓葬的朝向与朱然基本一致,两墓距离又比较接近,发掘者栗中斌将之定为朱然家族墓。对这一判断,后来的研究者们均无异议。不过具体到墓主的身份,却有着截然不同的两种观点。上文已经提到,持朱然之子朱绩观点的主要是该墓发掘者栗中斌,而持朱然养父朱治的观点主要来自于王俊和王志高[5]。为方便比对,将双方观点及证据制成表一。

表一// 雨山一号墓墓主推定证据比对表

从表一可以看出,双方争议的焦点主要集中在两墓时代的早晚上。王志高曾指出,解决了时代早晚问题,就解决了墓主的朱治、朱绩之争问题。因此,围绕雨山一号墓与朱然墓的相对关系、墓室构造、造墓用砖、随葬器物等问题,双方分歧颇大。整体而言,栗中斌的证据相对细节且带有主观意味,而相比之下,王志高的证据显得更加直白客观,也更具说服力。

不过,王文也并非无懈可击,比如关于造墓用砖,他认为特制大砖在马鞍山地区的流行相对较晚,因而雨山一号墓中不应有此类大砖。而对于这些已经存在的大砖,他解释为后期修补墓室所用。这一解释迂回曲折,恐怕令人难以接受。

再如青瓷钱纹大罐的断代,该器物在马鞍山及其周边出土数量太少,时代特征并不明显,因而具体时代演变规律不易把握[6]。朱然墓中所出钱纹罐又是釉陶质,与雨山一号墓中的材质不同。在不多的样本中比对时代早晚,证据似乎稍显不足。

总而言之,相较于栗中斌的“朱绩说”,王志高的“朱治说”论证更加严密,但依然未能完全令人信服。为何会产生这一局面呢?原因无非是以下两点:其一,墓葬本身能够提供的信息相对有限,规制、遗物均不足对墓主身份予以盖棺定论,这也是导致争议的直接因素。其二,马鞍山地区孙吴墓葬的资料并不算多,即便我们将视野扩展至南京及其周边,即整个“大建业”的都城圈地区,吴墓的资料也难称充裕。在这一资料背景下,想要单纯地比对两座墓的形制、规格和为数不多的遗物,便将短短的20年时间区分开来,难度可想而知,双方的结论也就难以让人完全信服了。

二、大小与石门:无法忽视的信息

既然无法确知时代的先后,是否可以利用其他的信息来考证雨山一号墓墓主的身份呢?

其实,表一中已经给出了答案,而且栗、王二人也都曾经注意到这个因素,只是都没有将之作为讨论的重点而已,那就是两座墓的规格问题。

雨山一号墓的长度达10.59米,远超朱然墓的8.7米,其残宽也已经达到朱然墓的宽度。我们知道,无论是朱治还是朱绩,都只是县侯,其地位并不比朱然高,墓葬大小应该与朱然墓相当。对于如此超大的墓葬规模,发掘者倒是给出了一些解释。简报认为它的时代已晚至孙皓,其规模超大只是奢靡之风盛行的结果,并从细部的用料、造工等环节出发,认为其做工粗糙,难与朱然墓媲美,因而规格不如朱然墓。但这些只见局部不见整体的、主观性较强的观察,在直观、明显的大小差异面前,略显苍白。

如果说墓室大小尚可曲折解释的话,那么雨山一号墓中树立于封门墙与甬道之间的那扇石门,宛如一道绕不开的屏障,挡在了这一观点与事实之间。王志高已经注意到这个问题,并敏锐地将石门视为高规格的一个象征,诚具慧眼。

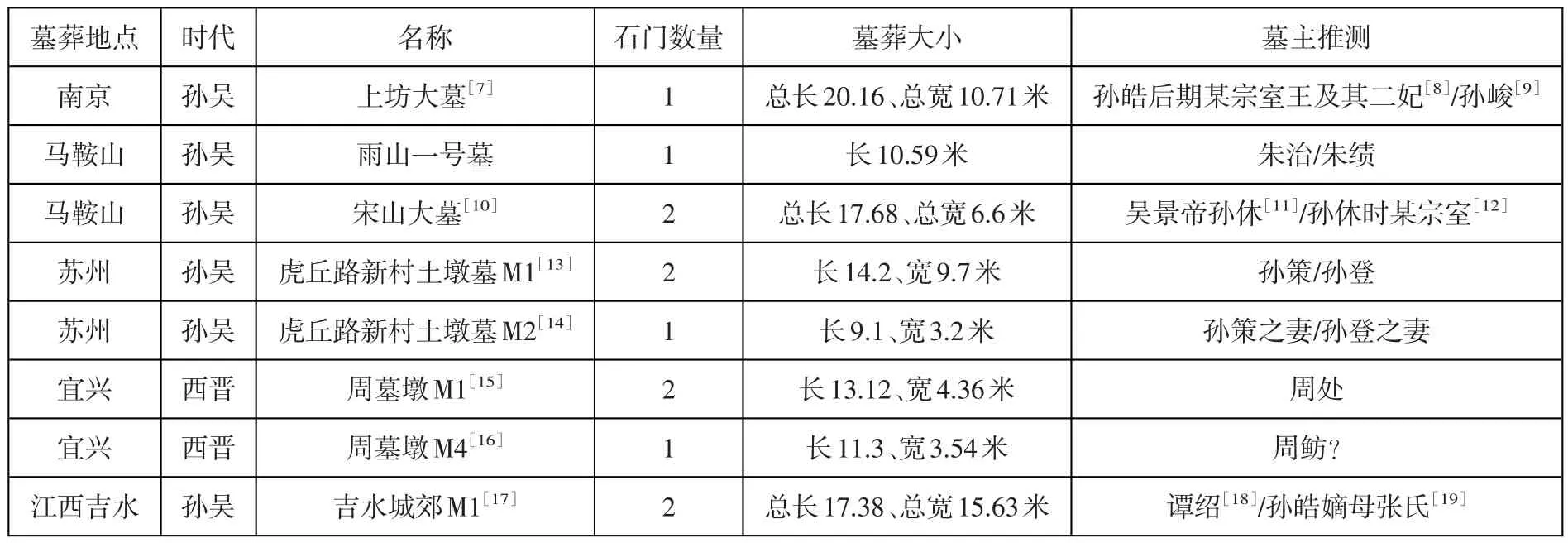

迄今为止,南京周边六朝早期墓葬中,拥有石门者并不多见,这无疑可以为我们认识墓主身份提供新的突破口。兹对南京周边六朝早期拥有石门的墓葬信息进行整理(表二)。

表二// 南京周边拥有石门的孙吴西晋墓

关于表二中的宜兴周墓墩墓群,需要作出一点说明。该墓群中虽有两座带石门的墓葬,但其时代为西晋。从考古学的角度来说,石门如果是墓葬等级的象征,应该置于同一时代的临近区域内进行比较,因此,该墓群似乎不宜与马鞍山雨山一号墓直接比对,故而这里只是列在表内,并不展开讨论[20]。

如此一来,最合适的参照系当属马鞍山宋山孙吴大墓(A)、南京上坊孙吴大墓(B)与苏州虎丘路孙吴墓M1、M2(C、D)。A有两道石门而规模居中,B有一道石门而规模最大,C有两道石门而规模较小,D有一道石门且规模最小。值得注意的是,A、B、C三座墓葬都被推定为孙吴帝王陵墓,而D也属帝妃或高级宗室。

此外,表格中最后一例为江西吉水城郊孙吴墓M1(E),远离南京,但在已发现的孙吴墓葬中规模超大,且有两道石门。王志高将其墓主推测为孙和嫡妃、孙皓嫡母张氏,因而也符合孙吴帝王陵墓的推定。

相比之下,雨山一号墓只有一道石门,且规模较小,略大于D,因此基本排除了帝王陵的可能。但它有没有可能是一座孙吴宗室墓呢?这是具有颠覆性的假说,它能够成立的最大障碍来自于此前学者们对于其为朱然家族墓的断定。

三、距离与朝向:所谓“家族墓”

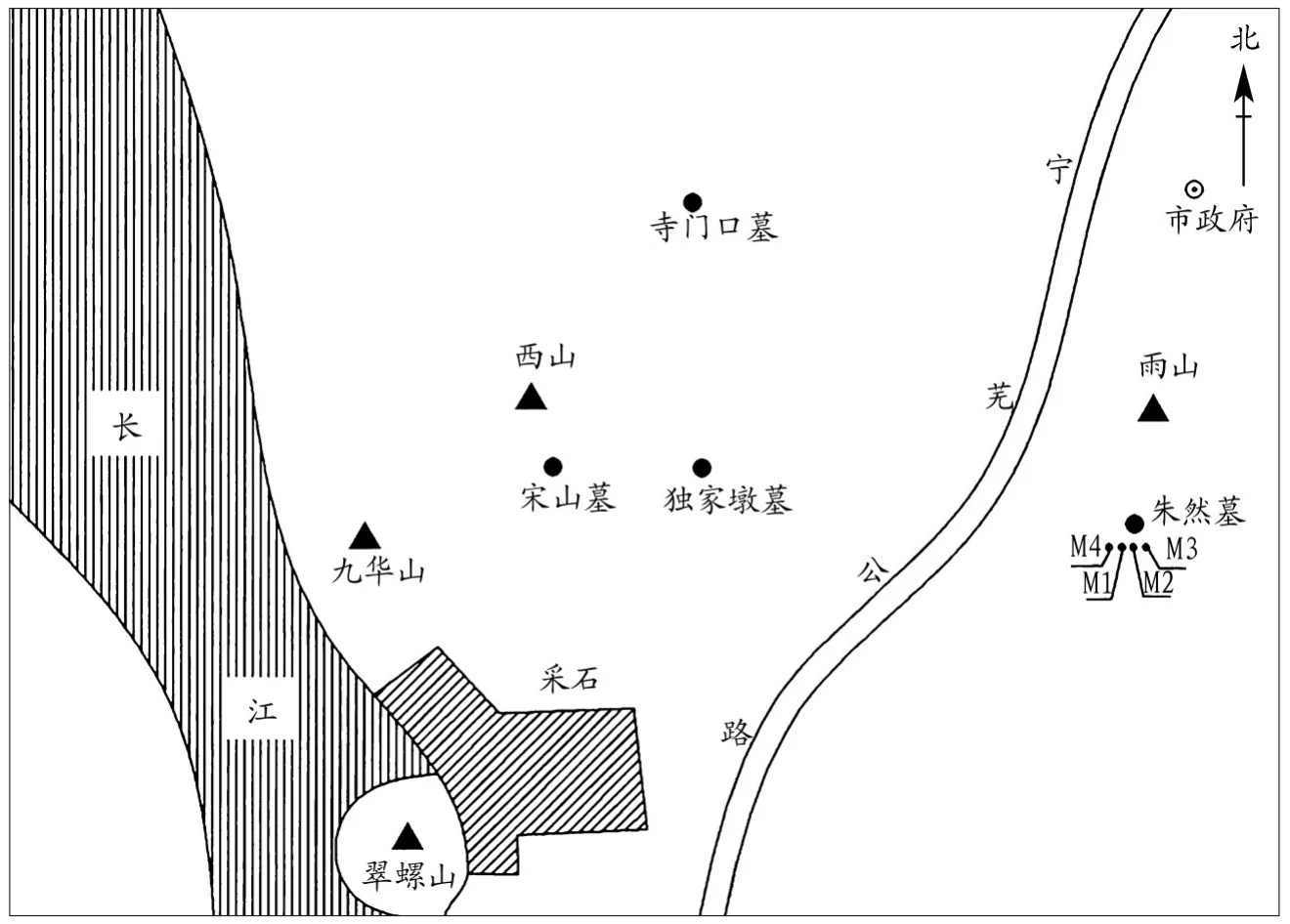

学者们将雨山一号墓推定为朱然家族墓的主要依据有两点:与朱然墓相近的距离和接近的朝向(图一)。据发掘简报,雨山一号墓与朱然墓的直线距离是34.2米,成35.25°角。相比于距离,二者的朝向则更趋一致:朱然墓朝向为180°,雨山一号墓朝向为187°。正如发掘者和后续研究者所言,等级制度森严、家族观念深重的六朝时代,时代一样的两座墓葬,墓主若非来自同一家族,很难出现如此接近的距离和朝向。

图一// 马鞍山雨山墓群位置示意图

事实上,如本文开头时所说,雨山南麓并非只有一号墓一座墓,并列的其实有四座墓。只是另外三座规模较小且时代相对靠后,因而一开始就被发掘者排除出朱然家族墓的行列,也正是因为这样,发掘者才可以大胆地将一号墓的墓主定为朱然之子朱绩。不过,王志高却给予了其他三座墓充分的关注,还从距离和朝向的角度,将之纳入了同一家族中。从方法论的角度,这是十分合理的做法。发掘者在判定一号墓为朱然家族墓时,采取的标准是距离和朝向,而排除其余三座墓时,采用的标准却是规模和时代,这显然有悖学理。不过,虽然从学理上讲王志高的说法更有道理,但他将周边小墓的墓主推定为朱治的亲子们,并无坚实的证据,难以服人。

由此观之,朱然家族墓的两个证据都并非坚不可摧,只是一种推测。在此基础上展开的一系列讨论,就是推测加推测,结论也就愈发不可信。

不过,如果不是来自同一家族的话,那么如此接近的距离和如此相似的朝向又该作何解释呢?

首先要考虑的便是赐葬。

虽然东汉中后期以来,地方豪族势力强大,孙吴政权也是建立在军功家族的支持之上的,但皇权毕竟有着难以逾越的地位。东汉时期,皇帝赠赐死去的王侯大臣葬具的种类和规制,《续汉书·礼仪志》中有明确的记载[21]。除葬具外,往往还会伴随着印绶、仪仗、钱帛等,当然,也包括葬地。如果是皇帝下诏赐宗室、功臣葬地,那么不同家族的人葬在同一片墓地中也就很好理解了。

检索相关史籍,东汉皇帝赐大臣葬地的记载往往而在,吴桂兵也已做过统计。粗算下来,至少有卓茂、承宫、梁竦、胡广、张皓、温序等人,其中既有赐葬于都城洛阳周边的,也有于家乡赐葬地的[22]。各举一例以作说明:

(胡广)年八十二,熹平元年薨。使五官中郎将持节奉策赠太傅、安乐乡侯印绶,给东园梓器,谒者护丧事,赐冢茔于原陵,谥文恭侯,拜家一人为郎中。[23]

……

(承宫)建初元年,卒,肃宗褒叹,赐以冢地。妻上书乞归葬乡里,复赐钱三十万。[24]

前者胡广是被赐葬于光武帝原陵的周边,可算是陪葬。而后者承宫则是归葬乡里。

由此可见,东汉皇帝赐大臣葬地的现象比较常见,那么孙吴的情况如何呢?遗憾的是,似乎并没有孙吴皇帝赐大臣葬地的明确记载。不过,根据相关史料的记载和学者的研究,孙吴早期基本延续了汉代的礼仪,后来才渐渐有所改变[25]。

值得注意的是,稍后的西晋又延续了东汉的礼仪,《晋书》中屡见赐大臣葬地的记载,而且基本都是一顷之地,颇有制度化的趋势。如羊祜、贾充、魏舒、滕修、嵇绍、周处等人,其中尤其值得注意的是羊祜和周处。

(羊祜死后,)从弟琇等述祜素志,求葬于先人墓次。帝不许,赐去城十里外近陵葬地一顷,谥曰成。祜丧既引,帝于大司马门南临送。[26]

……

(周处战死后,)追赠平西将军,赐钱百万,葬地一顷,京城地五十亩为第,又赐王家近田五顷。[27]

羊祜死后,家人请求归葬先人墓旁,晋武帝没有同意,而是在洛阳城外赐了一顷葬地。这说明臣子死后未必都能够如愿归葬乡梓。上文提到王志高认为朱绩改回施姓后便不可能葬在朱然墓边,这一观点恐怕将要面临挑战[28]。

至于周处,前文我们已经提到,宜兴周墓墩M1的墓主极有可能就是他。如此可见,西晋时期,皇帝赐臣子葬地,也未必就一定在首都周边,归葬家乡的墓地一样可以来自于皇帝的赐赠。不仅本人可以安葬于内,后代也可以同葬[29]。

不过,西晋赐大臣葬地一顷的做法,到了东晋似乎骤然消失,不见于文献的记载。这可能是晋室南迁以后,土地局促、制度未明等综合原因导致的结果。

综合东汉和西晋的情况来看,皇帝赐王侯大臣葬地,是比较常见的现象。夹于其间的孙吴制度虽未明了,记载有所阙如,但如出现这种个案,也并非难以想象之事。

具体到本文讨论的地域,今马鞍山地区乃孙吴都城建业西南郊外,处在都城圈的范围内,发现不少孙吴高等级墓葬,近年还新发掘了当涂“天子坟”孙吴墓[30]。将这里作为赐葬的地点,是非常合适、合理的选择。值得商兑的地方在于,马鞍山地域并不局促,为何会将两位臣子赐葬在如此近的距离内呢?或者是为何将周边已葬人的地区再赐给别人呢?

这个问题可以用另外一种可能来解释。

学者们早已指出,马鞍山地区的孙吴高等级墓葬是孙吴政权指定并经过一定规划的产物[31]。王志高、栗中斌则将今马鞍山采石周围发现的高等级大型孙吴贵族墓,与葬于牛渚的孙策、孙休二陵关联起来,认为它们都可能是这个陵区的重要组成部分。栗中斌甚至进而认为这些墓葬都可能是作为孙策、孙休的陪葬墓而存在的[32]。这一推断十分大胆,但却有其可取性。退一步说,即便这些高等级孙吴墓葬并不是从一开始就被规划为陪葬墓的,但它们也在事实上起到了陪葬的作用。

虽然朱然墓和雨山一号墓距离朝向均比较接近,但如果我们把二墓置于整个马鞍山采石周边孙吴墓群的大环境中考察,再结合陪葬与赐葬的分析,二墓墓主则不必一定来自于同一家族。

四、石门与孙吴宗室墓之关系

解开了“朱然家族墓”的捆绑后,让我们再回到本文前面提到的石门问题上。

我们已经分析过,马鞍山宋山孙吴大墓(A)、南京上坊孙吴大墓(B)、苏州虎丘路孙吴墓M1、M2(C、D)与江西吉水孙吴墓M1(E)这五座拥有石门的孙吴墓,墓主均被推断为孙吴帝王或宗室成员。因此,同样拥有石门且规模超大的马鞍山雨山一号墓也是孙吴宗室墓就并非无据之断了。

不过,被推定为孙吴宗室墓的墓葬有不少,并不是每一座中都有石门,这又该如何解释呢?

由于缺乏确凿的文字资料,迄今发现的孙吴墓葬中,没有一座能确定为宗室墓。也就是说,孙吴宗室墓并无确凿的判断标准。王志高根据墓葬形制、规模与墓主身份等级的对应关系,提出“带耳室的前、后室墓就有可能是孙吴宗室墓的特有形制”,并进一步推测拥有四个耳室的为帝王墓,两个耳室的为侯墓[33]。

在他的判断标准中,石门与青瓷坞堡、特制长方形大砖、青瓷牛车俑群等一样,都是作为参照的因素[34],而耳室才是根本性的因素。这样的判断具有一定合理性,原因在于,有些被怀疑为孙吴宗室的大型墓葬中也没有石门。例如湖北江夏流芳孙吴墓,总长达13.8、总宽12.7米[35];湖北黄陂滠口孙吴墓,总长11.4、总宽9.4米[36]。这两座大型墓规模宏大,结构复杂,但均无石门。

但是笔者要强调的是,孙吴宗室墓未必一定有石门的事实并不妨碍有石门的孙吴墓为宗室墓的推测,即石门是孙吴宗室墓的充分不必要条件。

王志高已经指出,两道石门在孙吴宗室墓中可能属较高等级,并且将拥有一道石门的上坊孙吴墓判定为宗室墓,但拘泥于朱然家族墓的判断,没有更进一步提出雨山一号墓也是宗室墓的可能,令人颇觉遗憾。苏州虎丘路孙吴墓群中,同时发现了拥有两道石门和一道石门的墓葬,这无疑更为笔者的推测增添了证据。

综上所述,笔者同意有两道石门者可能为孙吴帝王墓的推测,同时也认为,有一道石门的孙吴墓,应当是等级稍低的宗室墓,如侯墓,而雨山一号墓正是这样一座墓。

五、余论

行文至此,在现有的材料面前似乎只能考订到这一步。不过,既然已经将墓主范围缩小到了孙吴宗室,何不进一步推测墓主的具体身份呢?

墓主既葬今马鞍山,则可能与此地有密切关系。检索《三国志》中的孙吴宗室,恰好有一位身份相当且与此地关系紧密之人——孙桓。

孙桓之父孙河,本姓俞,孙策爱之,赐其姓孙。孙桓本人25岁时为安东中郎将,与陆逊共破刘备,立下大功。因而拜为建武将军,封丹徒侯,下督牛渚,作横江坞,不久死在任上[37]。孙桓死在牛渚,如上文所述,这一地区又是孙吴的陵区,因此,孙桓葬于本地的可能性极大。

除了地域之外,另一证据是死亡时间。陆逊破吴在黄武元年(222),孙桓死在此后几年内,属孙吴早期。而上文已经提到,王志高考证此墓时间早于朱然墓,系孙吴早期墓葬。其结论虽不能坐实,但论证却相对严密,有其合理性,这一点笔者业已指出。

综合空间和时间上的证据,笔者以为,马鞍山雨山一号墓的墓主为孙桓,应当是现有材料下最合理的推测。

最后,需要说明的是,马鞍山雨山一号墓墓主为孙吴宗室,甚至就是孙桓,只是笔者依据墓葬位置、规格、石门配置等信息再结合文献记载做出的一个推测,并无确凿证据,个别环节论证不甚严密,对孙吴的赐葬、陪葬制度也未能深入探讨。不过,如果能够借此对学界关于家族墓的判断标准和依据进行一些反思,那将令人倍感欣慰。

(附记:本文初稿曾于2019年11月30日在安徽师范大学举办的第六届六朝历史与考古青年学者交流会上报告,得到张学锋、陈刚、陆帅、朱棒、张今等师友的指正,受益良多,在此一并致以谢意!)