EPC模式下装配式建筑施工阶段风险研究

2020-05-18王妮菲杨康煜黄歌

王妮菲 杨康煜 黄歌

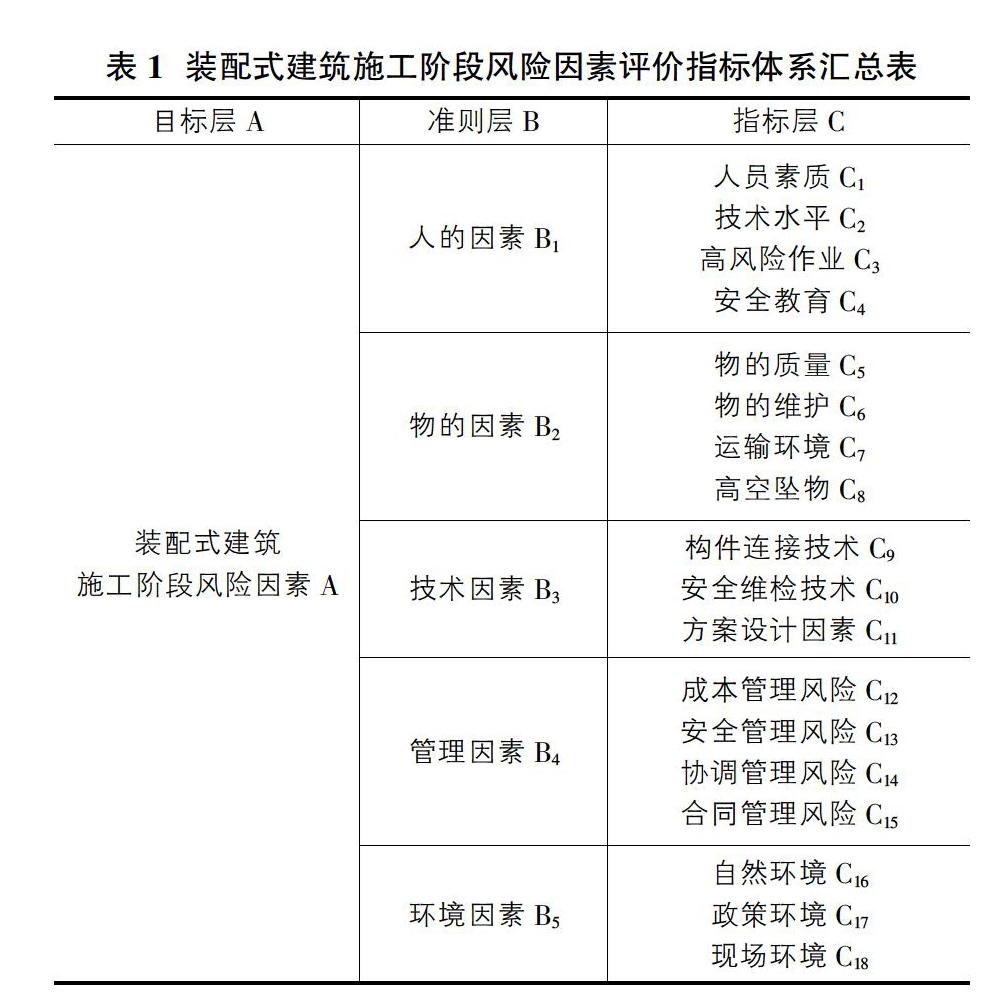

摘要:在EPC总承包模式下,基于国内目前对装配式建筑施工阶段的风险研究,在文献研究法分析该模式下装配式建筑施工阶段存在的风险源基础上,确定了人、物、技术、管理、环境五个一级风险指标以及人员素质、技术水平等18个二级风险指标,构建了装配式建筑施工阶段风险评估指标体系;运用熵权模糊综合评价分析各指标,并给出施工阶段风险管控措施,为今后装配式建筑施工阶段风险研究提供参考,有针对性降低装配式建筑施工阶段风险。

Abstract: Under the EPC mode, based on the current risk research on the stage of assembly building construction in China, and based on the analysis of the risk sources in the stage of assembly building construction with the method of literature research, five first-class risk indexes of human, material, technology, management and environment, as well as 18 second-class risk indexes of personnel quality and technical level are determined, and an index system for risk assessment during the construction phase of assembly building is constructed: the entropy weight fuzzy comprehensive evaluation is used to analyze each index, and provide risk management and control measures in the construction stage, so as to provide reference for future risk research in the construction stage of prefabricated buildings and reduce the risk in the construction stage of prefabricated buildings.

關键词:EPC模式;装配式建筑;施工阶段风险;熵权法;模糊综合评价

Key words: EPC mode;prefabricated building;risks in construction stage;entropy weight method;fuzzy comprehensive evaluation

中图分类号:TU71 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)11-0088-04

0 引言

近年来,随着我国经济建设的逐步完善、城市化的不断推进,建筑行业正由传统建筑向装配式建筑转型升级。虽然我国已经出台许多政策来完善装配式建筑相关体系,但由于装配式建筑还处于起步阶段,施工中还存在大量的风险因素。如果施工风险不能被准确识别以及管控,必然会造成建设项目的经济损失,也会涉及施工安全问题。因此,对施工阶段风险因素的研究分析,刻不容缓。

国内外许多学者对装配式建筑风险已有了不同角度的研究:刘国强等人对EPC模式下装配式建筑建造成本影响因素进行了识别并建立评价指标体系,为装配式建筑成本影响因素设定评价标准值[1];常春光等人将G1-物元分析法引入装配式建筑项目施工安全的风险评价中,实现了装配式建筑项目的风险评价分级[2];刘娇等人运用未确知测度模型,依照置信度识别准则判断案例的风险等级[3];孙伟等人对装配式建筑的风险进行识别,通过熵权法进行因素的评价,得到装配式建筑各个阶段的关键因素[4];王柔佳等人构建风险网络模型,运用社会网络分析方法(SNA)从整体网络和个体网络两方面对网络中的风险进行量化研究[5]。这些学者已通过不同的模型来研究装配式建筑项目的风险,但风险分析不能仅仅停留在传统模式下的建设项目。EPC总承包模式作为一种正在不断推广的新型管理模式,具有集成化、信息化、专业化的特点,能够满足装配式建筑的发展要求,并能有效规避部分施工阶段风险,但同时该模式也存在业主控制力度低、承包商责任大风险高等不足。由于该模式下的装配式建筑施工阶段风险与传统施工风险存在差异,而有关此模式下的风险研究尚少,因此,本文将熵权法和模糊综合评价法相结合对EPC模式下装配式建筑施工阶段风险进行研究,旨在为EPC模式下装配式建筑的施工阶段提供风险管控的实质性措施。

1 装配式建筑施工阶段风险因素评价指标体系的构建

1.1 指标的筛选与建立

基于阅读大量EPC模式和风险管理的相关论文和书籍,根据EPC模式的特点与装配式建筑的发展现状,通过大量文献整合以及专家指导,最终筛选出EPC模式下装配式建筑施工阶段的风险因素指标。

1.1.1 人的因素

①人员素质。施工人员大多是农民工,未受过高等教育,文化水平不高,综合素质和道德水平参差不齐,不利于技术培训以及安全教育。此外,随着科技的不断发展,年轻人大多不愿去工地,导致施工人员老龄化问题愈加严重,这其中滋生的安全隐患,也将会给施工阶段的风险管理增加困难。

②技术水平。与传统建筑的施工相比,装配式建筑需要更先进的技术力量支撑,同时也需要机上人工的规范操作和高技术水平。但是由于装配式建筑兴起不久,发展的不够成熟,装配式建筑的关键技术并未普及,加之各级技术培训不足,最终会导致施工人员技术水平不高,操作不夠规范,无法满足装配式建筑的技术要求。

③高风险作业。在装配式建筑中,高风险作业主要指的是人机混合作业、高空作业、疲劳作业等,若未对高风险作业进行前期风险识别、高度重视并提前施以保护措施,造成的安全隐患与经济损失不可计量。

④安全教育。施工现场安全第一,保证施工安全应从源头做起。公司若忽视施工人员及管理人员的安全教育、未能及时培养他们的安全防范意识,会大大增加施工阶段的安全隐患。

1.1.2 物的因素

①物的质量。装配式建筑与传统建筑相比,所需的建筑材料相对固定,我们常说的PC构件,就是重要的建筑材料之一,因此PC构件的强度与精度会是重要的影响因素。目前我国装配式建筑的装配率不高,为了安全起见,承重墙部分还是采用现浇式,而非承重墙或者顶板则采用预制构件。但是非承重墙仍然是建筑中不可或缺的,所以预制构件的强度也决定着整栋建筑强度是否达标,一旦预制构件的强度不达标,那就意味着这栋建筑处于危险状态。

②物的维护。施工现场所需的机械设备需要进行维护监管与定期安全检测。另外,预制构件的到场保养和现场放置也尤为重要。例如,预制构件若存放在有积水的地方,积水可能损坏构件的强度;构件若放在非专业存架上可能发生倾覆的现象。除此之外,常规建筑材料的稳定性也不容忽视,例如节点后浇处混凝土强度不足、钢筋腐蚀或低温冷脆等。

③构件运输环境。装配式建筑的一个特点,就是需要运输大量预制构件到施工现场,如若遇到交通堵塞、运输道路不平、道路周边污染严重等现象,将会大大增加施工阶段风险。

④高空坠物。装配式建筑的施工需要起重吊装技术的支撑,意味着高空坠物的风险比传统建筑施工更大,风险管控更加不能忽视。

1.1.3 技术因素

①构件连接技术。装配式建筑主要的施工技术是预制构件的吊装、定位、连接技术。当构件在连接时,若没有考虑到连接部位的混凝土配比及混凝土中的气泡,则会影响构件连接点的稳固程度,进而对后续施工造成很大影响。而节点部位的连接工艺相对较为复杂,若技术不成熟,不仅会制约着装配式建筑的施工,还可能会造成施工安全隐患。

②安全维检技术。安全维检技术即安全维护与监测技术。施工中需要对构件和设备进行实时监测与防护,对老旧损坏不宜使用的施工材料进行修理替换,才能有效地保证施工质量与施工进度,排查施工安全隐患。安全检测贯穿于整个施工过程,若检测技术不到位,将会给施工留下不可估量的安全隐患,不利于后续工作的安全开展。

③方案设计因素。在装配式建筑施工前,必要的环节就是施工方案的设计,如对预制构件的尺寸、附属吊具等的设计等,这一环节对后期的施工过程能否顺利进行至关重要。在EPC模式下,实际设计优化和工程局部调整力度远高于传统工程,施工图出图前可要求施工方提前介入,充分考虑在工程实施过程中可能存在的风险,便于提前规避,有效降低风险发生的概率。

1.1.4 管理因素

①成本管理。EPC模式下的装配式建筑,有诸多企业资金投入,如果施工阶段报量工程款不到位,会对施工进度以及施工质量造成影响。

②安全管理。监理方与施工方等企业需要对施工现场人材机进行安全监督与现场监理,并完善安全管理组织制度,这样能够有效预防施工安全隐患。

③协调管理。在施工现场中,人员、材料、机械是主要组成部分,它们数量繁多且错综复杂,需要合理协调好人材机的施工程序以及运行范围,避免人材机内部影响或是交叉影响所造成的安全隐患,例如塔吊交叉干扰碰撞、班组违章无序指挥等。装配式建筑相较于传统建筑对各专业、各参与方之间的协同程度要求更高,需要更加完善的系统化管理模式,EPC模式则是推进装配式建筑发展的有效途径,它满足装配式建筑各阶段高度协同的需求,实现管理集成,大大减小了协同管理风险。

④合同管理。与传统管理模式相比,EPC模式可以有效减少甲方所需要管理的乙方单位数量,使得项目合同结构变得相对简单和直接,使得合同管理风险较小。合同是项目管理的纽带,通过合同条款约束设计、生产、施工等整个项目的实施过程,形成利益共享、风险共担的机制,明确各方的权利、义务责任,减少项目在质量、进度、成本方面的风险。

1.1.5 环境因素

①自然环境。施工现场可能会出现一些不可控的自然灾害或恶劣天气状况例如泥石流、地震、暴风雨等,都会影响到装配式建筑的正常施工。

②政策环境。政策环境属于宏观因素,例如房地产市场的供求、社会经济制度的改革、国家政府的支持力度以及新政策的推行等会潜在影响装配式建筑的正常施工。由于装配式建筑近几年才得到政府的大力推广,加之政府出台的相关法律法规较少,使得装配式建筑在施工过程中可以遵循的政策较少,面临的风险也更加具有不确定性。

③现场环境。施工现场环境包括施工现场灯光照明、周围道路状况、临时用电、文明施工以及环境污染等情况。例如在灯光照明不良的夜间施工,会阻碍现场人员正常施工视线,影响施工质量和施工安全;在施工前期未发现周围潜在危险源如带电高压导线、地下燃气管道等,会给后期增大施工风险与施工难度;施工现场的临时用电箱和电线发生老化或短路,引发触电,会造成施工安全事故;作业区的文明施工标准不达标,作业环境中有大量扬尘、粉尘以及施工噪音等,也会增大施工风险。

1.2 指标体系的构建

通过对以上指标的分析,本文归纳梳理出了基于EPC模式下的装配式建筑施工阶段风险评价指标体系如表1所示。

2 熵权模糊评价模型

装配式建筑的施工较传统建筑不同,划分风险等级没有绝对统一的定量指标,具有极大的不确定性和随机性。而熵权法将主观赋权与客观赋权相结合,具有可行性、科学性与较强的说服力。因此本文在运用熵权确定指标权重的同时,将结合模糊综合评价法评价装配式建筑施工过程的风险等级,充分考虑评价等级和评价因子的不确定性。针对上述归纳出来的18个二级风险指标,本文将建立熵权模糊评价模型,并将其运用于装配式建筑施工阶段风险因素评价中。本文的评价因素集为C={C1,C2,…C18},风险等级划分为5级,即风险评价集={低V1,较低V2,中等V3,较高V4,高V5}。

2.1 利用熵权法确定评价因素的权重

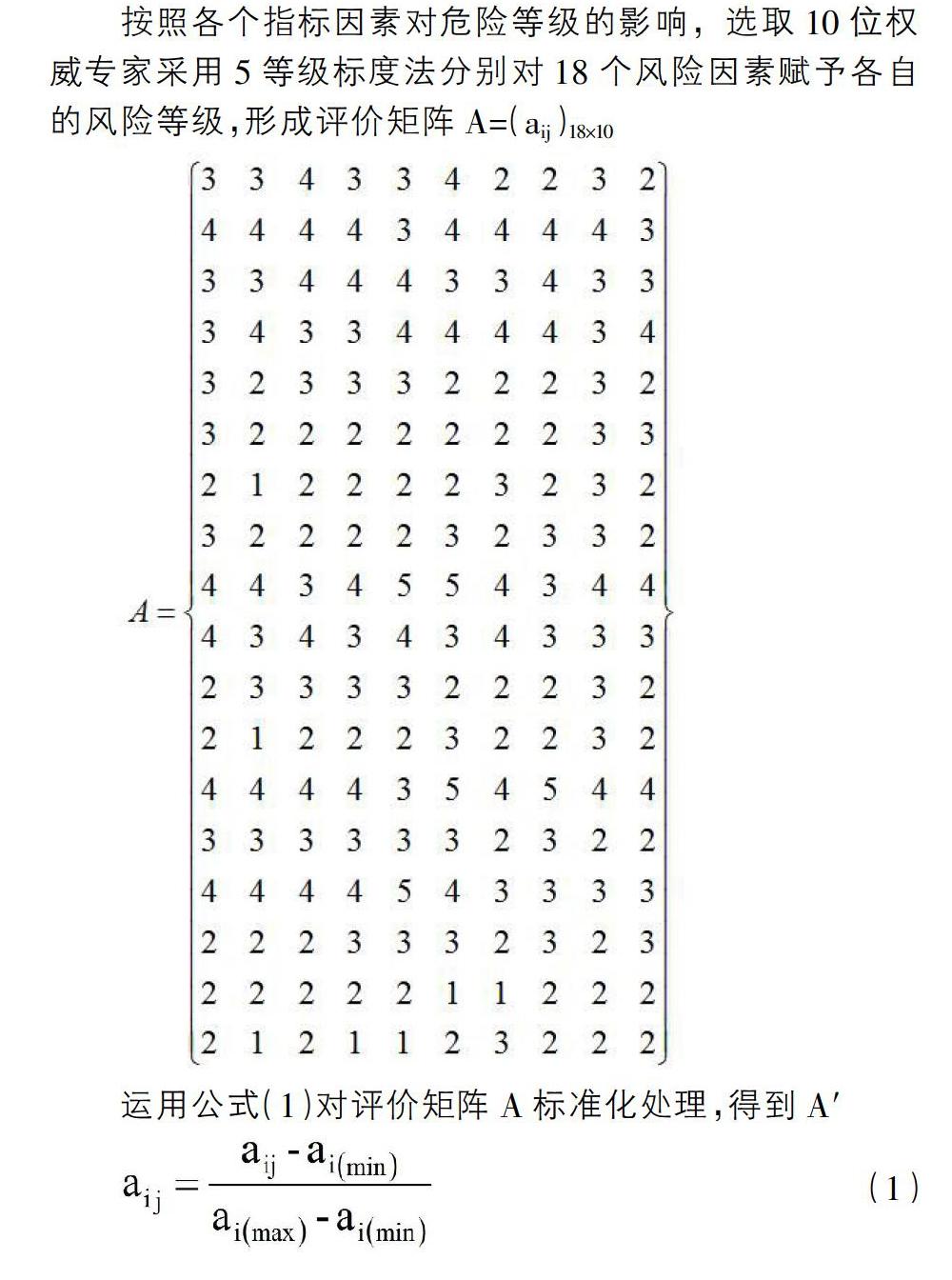

按照各个指标因素对危险等级的影响,选取10位权威专家采用5等级标度法分别对18个风险因素赋予各自的风险等级,形成评价矩阵A=(aij)18×10

运用公式(1)对评价矩阵A标准化处理,得到A′

式中:ai (max),ai (min)分别为同一风险因子评价等级的最大值和最小值。

结合所得的标准化特征矩阵A′,运用公式(2)和公式(3)得到各个指标的熵值Hi和熵权Wi。第i个指标的熵值为:

其中,

第i个指标的熵权定义为:

综上,即可得到基于熵权的风险评价指标的权向量集:W=(w1,w2,…,wm)。

根据公式(2)和公式(3)可得风险评级指标的熵值,如表2所示。

基于熵权的风险评价指标权向量集为:

W=(0.0485,0.0691,0.0590,0.0636,0.0521,0.0579,0.0496,

0.0503,0.0843,0.0628,0.0534,0.0221,0.0682,0.0457,0.0739,0.0382,0.0526,0.0491)

2.2 确定隶属函数和风险评价因素隶属度矩阵

本文将模糊数学运用于施工阶段风险评价中,通过采用降半梯形分布法,将数据带入公式(4)(5)(6),即可得隶属度,如表3所示。

由风险指标以及风险指标之间的模糊关系可得隶属度矩阵R,见式(6)。

2.3 模糊综合评价

由18种风险评价指标的权重向量和隶属度矩阵,利用模糊数学理论得到模糊综合评价矩阵为:B=W×R

=(0.00507,0.26699,0.34593,0.37358,0.00843)

可见,EPC模式下装配式建筑施工阶段的风险等级属于高风险,要加强可识别风险指标的针对性管理,将风险管控措施落实到位,才能最大程度降低施工阶段风险。

二级指标层各因素的模糊综合评价值的排序为:C13>C9>C2>C15>C4>C3>C10>C1>C14>C5>C16>C11>C8>C6>C7>C12>C18>C17。由此可見,装配式建筑施工阶段的关键风险为安全管理风险、构件连接技术风险、施工人员的技术水平风险以及合同管理风险。

3 EPC模式下装配式建筑施工阶段风险管控建议

通过上述对风险指标的分析,本文将提供以下可行性风险管控措施。

①从人的因素考虑,企业可定期开展施工安全教育与技术水平绩效考核,培养人员的安全施工意识、提高技术水平,同时也可从安全帽、防护服等安全防护用品抓起,降低事故风险。②从物的因素考虑,对预制构件等关键材料要进行配套化和标准化处理,严格把控施工材料的质量,并提供安全的作业平台,预防高空坠物。③从技术因素考虑,施工方要保证关键技术的普遍性和精准性,可与BIM技术、RFID技术相结合,达到实时监测的效果。④从管理因素考虑,要继续贯彻EPC模式的协调性优势,完善各项管理组织制度。⑤从环境因素考虑,要实时关注市场环境变化,提前做好应变策略,对于不可抗力影响,也要做好防范措施,最大程度降低损失。

4 结语

本文通过对装配式建筑施工阶段风险的识别与梳理,结合EPC模式的特点,归纳出18个二级风险指标,建立了施工阶段风险因素评价指标体系,并采用熵权模糊综合评价法对风险因素进行评价研究,确定了安全管理、构件连接技术、技术水平等关键风险因素,分析了EPC模式下装配式建筑施工阶段属于高风险,并提出了风险管控的可行性措施,为后续研究提供参考。

参考文献:

[1]刘国强,齐园,纪颖波,王曾,李燕姚.EPC模式下装配式建筑建造成本影响因素识别及评价标准研究[J].建筑经济,2019,40(05):86-92.

[2]常春光,吴溪,李自浩.基于G1-物元分析法的装配式建筑施工安全风险评价[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2018,20(03):268-274.

[3]刘娇,苑俊丽,常春光.基于未确知测度的装配式建筑施工安全风险评价[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2017,19(04):387-393.

[4]孙伟,李卉.基于熵权法的装配式建筑风险因素识别[J].价值工程,2018,37(12):63-65.

[5]王柔佳,王成军.基于SNA的装配式建筑项目关键风险识别与对策[J].山东农业大学学报(自然科学版),2019,50(02):247-250.

[6]齐宝库,朱娅,范伟阳.装配式建筑全寿命周期风险因素识别方法[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2016,18(03):257-261.

[7]李春博.基于PCA-COWA的装配式建筑施工风险灰色聚类评价研究[D].青岛理工大学,2018.

[8]刘喆,刘娜,周瑞,董坤.基于SEM的装配式建筑设计阶段风险研究[J/OL].工程管理学报:1-5[2020-01-16].2019.05.008.

[9]叶浩文,周冲,王兵.以EPC模式推进装配式建筑发展的思考[J].工程管理学报,2017,31(02):17-22.

[10]金晨晨.基于装配式建筑项目的EPC总承包管理模式研究[D].山东建筑大学,2017.

[11]王付宇,胡晓晨,种法雯.基于霍尔三维结构的装配式建筑EPC总承包模式研究[J].工程管理学报,2018,32(06):7-11.