锁定型后足融合髓内钉在踝关节融合术中的运用

2020-05-17李盛杰王宇飞周立

李盛杰 王宇飞 周立

目前,踝关节融合术是治疗严重踝关节创伤性关节炎、踝关节骨折畸形愈合、骨不连、类风湿性关节炎等终末期踝关节疾病最有效的方法[1]。此术式虽可导致踝关节活动度丧失,却可以有效缓解疼痛,改善行走功能,终止病变进展,达到稳定踝关节的同时,最大限度保留了踝关节功能[2]。该术式目前可供选择的融合方法众多,手术入路、固定方式各不相同,且各有优势。本科自2016 年6 月~2018 年6 月采用锁定型后足融合髓内钉内固定结合自体骨移植术行踝关节融合治疗9 例踝关节终末期疾病患者,获得良好的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组9 例患者,男4 例,女5 例; 年龄45 ~69 岁,平均52.6 岁。主要包括: 创伤性踝关节炎5 例,踝关节骨折术后畸形愈合1 例,骨性关节炎2 例,类风湿性关节炎1 例。左踝4 例,右踝5 例,双踝创伤后病变患者1 例。患者主要的临床表现为踝关节疼痛、活动受限、功能异常。查体: 患侧踝周压叩痛明显,踝关节背伸0°~10°,平均7.6°; 跖屈0° ~38°,平均22.7°。纳入标准为符合踝关节融合术的适应证且无重大基础疾病,能耐受手术的患者; 排除下肢血管损害及术区皮肤软组织感染者。运用美国足踝协会(AOFAS)评分标准评分为(40.60±10.50)分。所有患者均行长期保守治疗无效,患者踝关节皮肤软组织条件均良好,无下肢血管损害及皮肤感染、缺损。

1.2 手术方法

予患者椎管内麻醉起效后,患者取仰卧位,患肢大腿缠气囊止血带。先取髂骨备用植骨,取骨完成后患肢驱血,止血带充气; 采用踝关节前正中入路,暴露前方踝关节及胫骨远端,切除踝前关节滑膜,清除增生肉芽组织及骨赘或游离体,注意保护胫前动脉及腓深神经。恢复肢体力线后,使用骨刀或摆锯截除胫骨穹顶、距骨及内、外踝关节面软骨,暴露出软骨下松质骨,克氏针临时固定踝关节于旋转中立,外翻5°位、外旋5°位,C 型臂透视明确下肢力线正,关节融合面接触满意后,取第2 足趾至足跟中心连线与内踝中点沿足底冠状面画线垂直交点为进针点,使用导针穿过跟下脂肪垫,与胫骨中心方向一致,再次透视检查导针位置位于胫骨髓腔中心,软组织保护套筒推进至跟骨骨面,选取8 mm 空心磨钻顺导针方向扩口,逐号增加钻头直径,每次1mm,增大至钻头比髓内钉粗1mm 后,选取合适型号(Smith&Nephew 后足融合钉: 直径10mm、11.5mm; 长度16cm、20cm、25cm)髓内钉由入钉点植入,穿过跟骨、距骨至胫骨髓腔,安装螺钉导向模块,自跟骨后下方至距骨顶前内侧及跟骨前侧,分别植入距骨、跟骨融合螺钉; 植入远端横向螺钉。在最终固定髓内钉之前,植入备取的自体骨,植入近端固定螺钉,锁定髓内钉近端。主钉尾部可突出足底约1 cm,保证不影响行走功能。再次C 臂透视确定下肢力线、髓内钉位置满意,固定牢靠后,冲洗后放置术口引流条,逐层关闭术口。

1.3 术后处理

术后术口冰敷抬高患肢以利消肿,24 h 内预防性使用抗生素1 次。术后24 h 拔除引流条。术后1 d 行屈伸足趾及髋膝关节功能锻炼,术后4 周避免负重。出院后每隔1 个月复查,摄踝关节正侧位X 线片确定关节融合情况并指导患肢功能锻炼。

1.4 评价指标

采用美国足踝外科协会(AOFAS)足部功能评分评价术后效果。

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0 软件进行统计学分析。术后3 ~6 个月和最后随访AOFAS 功能评分比较采用配对 检验,<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本组患者手术时间60 ~125 min,平均70.50 min,术中出血75 ~150 mL,平均68 mL; 所有患者均术口Ⅰ/甲愈合,无静脉血栓、术口感染、神经血管损伤等并发症发生。本组获12 个月以上随访7 例,随访时间12 ~24 个月,平均18 个月。复查X 线提示术后6 ~8 周踝关节融合良好,最后随访患者踝关节疼痛症状明显缓解,内固定稳定牢固,无关节再发畸形、内固定失效及融合失败等并发症发生。AOFAS 评分由术前(40.60±10.50)分增加至末次随访(82.60±6.50)分,手术前后对比差异有统计学意义(=23.25,<0.05)。

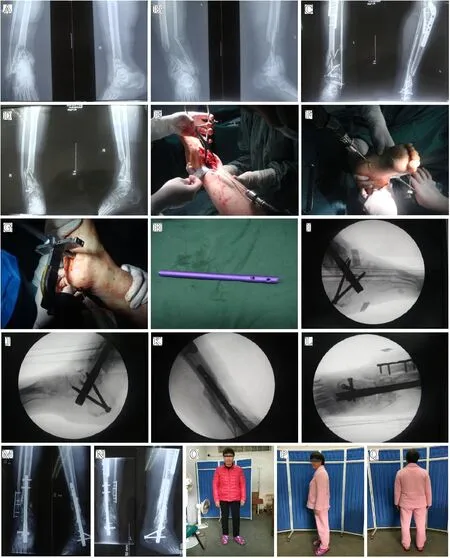

典型病例: 患者,女,45 岁,高处跌落伤及双小腿肿痛、畸形、活动受限3 h,于外院诊治(见图1A、图1B)。一年内行多次手术,一年半后来本院就诊。查体示双踝肿胀,陈旧术口已愈合,局部压叩痛明显,双侧踝关节活动受限,行走步态异常,踝关节背伸0°,跖屈5°; AOFAS 踝与后足评分: 左侧45 分,右侧48 分。双踝关节正、侧位X线检查提示:右踝关节创伤性关节炎、废用性骨质疏松;右胫骨远端骨折术后骨不连、内翻畸形,螺钉残留;右腓骨远端内翻畸形愈合(见图1C);左踝关节创伤性关节炎、废用性骨质疏松;左胫腓骨远端骨折术后骨不连、外翻畸形,内固定残留(见图1D)。诊断明确后,完善术前准备,术中取踝关节前正中入路,暴露并清除踝关节及胫骨远端增生骨赘,恢复肢体力线后,截除胫骨穹顶、距骨及内、外踝关节面软骨,使其成为粗糙面。克氏针临时固定踝关节于屈伸中立位,外翻、外旋5°位,C 型臂透视明确下肢力线正,植入自体髂骨后使用锁定型后足融合髓内钉内固定,完成踝关节融合及胫、腓骨远端畸形矫形后钢板螺钉固定腓骨(见图1E-L)。术后术口Ⅰ/甲愈合。术后6 周复查内固定稳定(见图1M、图1N),双侧踝关节骨性融合,术后12周恢复行走功能,踝关节疼痛完全缓解(见图1O-Q),AOFAS踝与后足评分双侧均为83 分。随访18 个月无内固定断裂、畸形愈合等情况发生。

3 讨论

踝关节融合术式多样,包括关节镜下踝关节融合术、经腓骨入路踝关节融合术+腓骨结构植骨、胫距跟关节融合术、前侧入路钢板内固定踝关节融合术、侧方入路腓骨截骨踝关节融合术、后入路踝关节融合术、外固定踝关节融合术、滑移植骨胫距关节融合术等[3],其中关节镜下踝关节融合适用于创伤性关节炎相对较轻、踝膝关节骨性结构力线正的患者[4]; 而切开截骨内、外固定融合多用于创伤性关节炎较重,踝、膝关节骨性结构力线发生改变的患者。而踝关节的某些生物力学特点决定了该关节更适合行融合术: 踝关节属于屈戌关节,在中立位固定融合不会引起下肢生物力学的严重改变。且距骨周围结构稳定,能有效提供用于保证融合的骨面。除此之外,正常步态的维持仅需要跖屈10°,背伸20°,故踝关节融合后造成功能受限的严重程度较髋、膝关节明显减小,并可通过足跗中关节的代偿及穿特制的弧底鞋抵消功能受限[5]。

图1 A、B.患者伤后双踝关节正、侧位片;C、D.患者外院术后1 年半,双踝关节正、侧位片;E-H.术中踝关节植骨融合后,定位并安装进口锁定型后足融合髓内钉;I-L.术中C 臂透视明确下肢力线正,内固定融合稳定;M、N.术后6 周复查内固定稳定,双侧踝关节骨性融合良好;O-Q.患者术后6 周及12 周复查大体像,行走功能恢复良好,踝关节疼痛完全缓解

虽然踝关节融合术的术后疗效并非完美无缺,有报道称踝关节融合术的融合率为5%~37%[6],但该术式可使踝关节恢复稳定,且疼痛明显缓解,在合理选择适应证的前提下,患者的下肢功能和生活质量往往能得到极大的改善[7]。踝关节融合术的适应证包括:创伤性关节炎;骨关节炎;慢性踝关节不稳定型关节炎;类风湿自身免疫炎性关节炎;痛风性关节炎;夏科氏神经性关节炎;感染性关节炎;踝关节置换术后失败。而禁忌证包括下肢血管损害及术区皮肤软组织感染[3]。虽然踝关节置换术治疗终末期踝关节炎的数量快速增长,但行踝关节融合术的患者数量并未减少,该术式仍然是许多疼痛性踝关节炎患者的首选治疗方法[8]。术前应筛查患者有无糖尿病、心肺疾病、维生素D 缺乏等相关伴发症,控制上述疾病能有效避免术口感染、术后功能锻炼引起心肺功能异常、骨质疏松引起内固定失效。有报道称吸烟会直接影响踝关节融合率,故多数术者不会对未戒烟患者实施踝关节融合术[9]。

通过对本组9 例病例的观察,笔者认为采用锁定型后足融合髓内钉内固定结合自体骨移植进行踝关节融合术,可获得良好的关节融合率及较少的并发症,但术中应注意避免过分牵拉皮瓣导致皮肤坏死缺损骨外露,注意保护胫前、足背动脉及腓深神经,穿导针、置入主钉及固定融合钉时,需在C 臂机透视监控下进行。踝关节融合时足的最佳位置为: 屈伸中立位,足跟外翻5° ~10°,足外旋5° ~10°。将踝关节放置于准备融合的位置后,一定要以克氏针临时固定,如果依靠徒手把持位置,在操作过程中极易产生移位,进而足下垂或内外翻畸形。且尽可能植入自体骨填塞骨缺损,并在关节周围均匀植骨。本组患者随访后期未出现金属内置物过敏、失效,融合失败,足底疼痛影响行走功能等情况,且为了达到确切的融合效果,未予患者取出内固定。踝关节终末期疾病的患者,行髓内钉踝关节融合时,关节矫形及力线纠正均已完成,故采用上述足底解剖标志定位较为准确。笔者使用导针穿过跟下脂肪垫,并使用软组织保护套筒推进至跟骨骨面,该套筒能有效保护趾短屈肌和足底方肌。术后初期行走康复时,笔者发现髓内钉尾对跖腱膜、趾短屈肌、足底方肌刺激后有轻度疼痛,但随着康复的推进,钉尾处可形成滑囊,疼痛亦完全消失。

逆行交锁髓内钉结合自体骨植骨融合用于治疗终末期踝关节创伤性关节炎等具有固定稳定、创伤小、失血少、骨愈合快速、功能恢复良好的优点[12]。虽然术后患者疼痛可明显缓解,功能明显改善,但术后患者将难以从事高强度运动且容易出现长时间活动后耐力不足。所以,笔者认为在最终决定踝关节融合术之前,应充分考虑其他替代手术方案的可行性,加强患者沟通。本报道随访时间较为有限,病例数量较少,笔者也会继续延长随访时间及增加病例数量,观察远期疗效。