MIPO 治疗掌侧Barton 骨折

2020-05-17张力冯世波李艳齐斐陈超

张力 冯世波 李艳 齐斐 陈超

桡骨远端骨折是临床常见骨折之一,约占全身骨折的1/6,Barton 骨折为桡骨远端波及桡骨关节面,同时合并桡腕关节向掌侧脱位或半脱位的骨折,骨折线多为斜型,骨折块位于掌侧或背侧,分为掌侧Barton 骨折和背侧Barton 骨折,手法复位后位置不易保持,需手术复位[1-2]。传统掌侧切开复位钢板内固定方法,手术切口长,软组织创伤大,骨膜剥离广泛,不利于前臂功能恢复,并发症较多。本院对2016 年1 月至2018 年8 月收治的22 例掌侧Barton 骨折患者采用MIPO 治疗,手术时间短,出血量少,术后关节功能得到良好的恢复,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组22 例患者,男9 例,女13 例,年龄30 ~68 岁,平均56 岁。左侧10 例,右侧12 例,均为闭合性损伤。受伤原因: 跌倒18 例,车祸伤2 例,高处坠落伤2 例。其中13 例合并尺骨茎突骨折,1 例合并髌骨骨折,2 例合并腰椎骨折,1 例合并股骨干骨折。伤后2 ~6 d 内均得到手术,平均2.6 d。纳入标准: 病程在3 周以内; 闭合性骨折; 分型属于掌侧Barton 骨折; 按AO 尺桡骨远端骨折分类属于B3型,即桡骨掌侧部分关节内骨折。排除标准: 开放性或病理性桡骨远端骨折; 正中神经卡压症状; 严重内科疾病; 患者顺应性差; 临床资料不全者。

1.2 手术方法

患者取仰卧位,臂丛神经阻滞麻醉,患肢置于侧台,沿桡侧腕屈肌的桡侧入路,行长约2 cm 纵行切口,将该肌腱拉向尺侧,桡动脉拉向桡侧,暴露旋前方肌并将其切断,显露骨折端,术者在助手对抗牵引下,牵引并背伸腕关节,复位骨折,手摸骨折端平整后,用骨剥将骨折远端和近端组织适当剥离,将桡骨远端锁定钢板插入,并用克氏针临时固定,术中C 臂机透视腕关节正侧位,骨折及钢板位置满意后,用小甲状腺拉钩上下牵拉软组织并上置合适锁定钉,再次透视满意后,拔除克氏针,冲洗缝合伤口。

1.3 围手术期处理

术前30 min 抗生素预防感染治疗,术后予脱水消肿药物,无需石膏托固定,患肢前臂吊带抬高以利消肿。术后24 h 嘱患者开始从指间关节逐渐到腕关节主动功能锻炼。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0 统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,两两比较采用配对 检验,<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

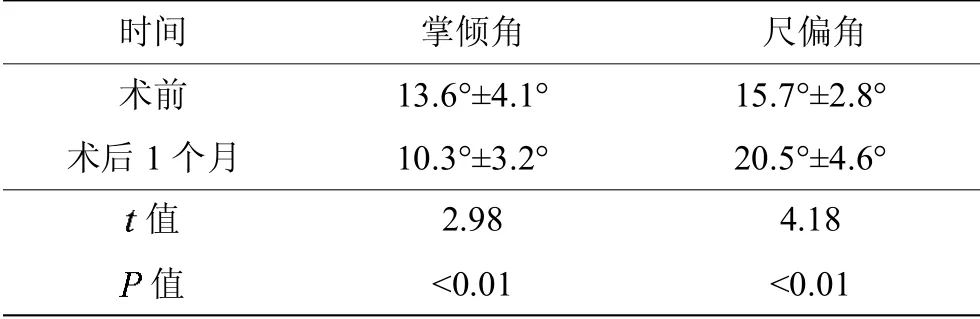

本组22 例患者均获随访,随访6 ~18 个月(平均12个月),骨折均愈合,术前掌倾角 13.6°±4.1°,尺偏角15.7°±2.8°,术后1 个月复查X 线片掌倾角10.3°±3.2°,尺偏角20.5°±4.6°,术前术后比较差异具有统计学意义(<0.01,见表1)。腕关节功能按照Gartland-Werley 功能评估标准,主要评分内容包括残余畸形(0 ~3 分),患者对疼痛、活动、功能的主观评价(0 ~6 分),医师对腕关节活动和握力的客观评价(0 ~5 分),并发症如关节炎、神经并发症等(0 ~5 分)。总评分: 优0 ~2 分,良3 ~8 分,可9 ~20 分,差≥21 分。优16 例,良4 例,可2 例,差0 例,优良率90.9%。手术切口长度平均(2.2±0.3)cm,手术时间(50±13)min,术中失血量(30±10)mL。截至2018年8 月,22 例患者中有13 例在术后12 ~15 个月取出内固定物,平均13 个月。所有患者切口均一期愈合,无内固定物松动或断裂发生。

表1 掌侧Barton 骨折掌倾角、尺偏角术前及术后1 个月比较

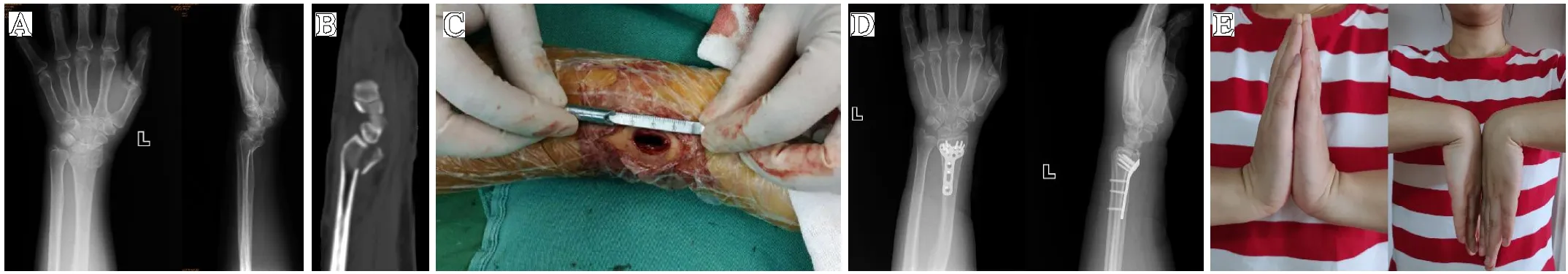

典型病例: 患者,女,59 岁,摔伤至桡骨远端左腕骨折,见图1。

图1 A.术前X 线片;B.术前CT;C.患者术中2 cm 小切口;D.术后1 个月复查X 线片;E.术后2 个月腕关节背伸直、掌曲功能恢复情况

3 讨论

桡骨远端骨折是指距离桡骨远端3 cm 内的骨折,因其为骨松质和骨密质交界处,解剖薄弱,骨折高发[3]。虽然大部分桡骨远端可通过闭合复位外固定(如石膏、夹板或经皮穿针技术或外固定架技术)处理,但对波及关节面的骨折,如掌侧Barton 骨折,仍然有必要进行切开复位内固定,否则无法恢复其掌倾角、尺偏角等解剖形态,容易导致关节面不平整、继发疼痛和功能障碍。研究发现,桡骨远端的血运主要来自背侧,掌侧入路可减少对其血运的破坏。掌侧面软组织肌肉丰富,能较好地覆盖钢板,减少对屈肌腱的干扰,有利于功能的恢复[4-7]。手术的主要目的是恢复腕关节的稳定和关节面的平整,对关节面移位>2 mm 的患者一般建议手术治疗[8]。

本研究参考股骨粗隆部骨折闭合复位PFNA 内固定思路,通过闭合复位后再行内固定。因掌侧Barton 骨折容易手法复位,但复位后位置不易维持,且锁定钢板具有锁定和加压的作用,钢板、螺钉、骨折块能牢固地锁定成一个整体,形成一个内支架,可有效地避免螺钉松动、骨折再移位等不良现象的发生[9-10]。术中将旋前方肌部分剥离至可触摸骨折断端后,即可通过手法来复位骨折断端,复位满意后插入锁定钢板,并用克氏针临时固定,C 臂透视确认复位及位置满意后,通过上下牵拉腕部较松弛的软组织上置锁定螺钉,故能将原长7 ~8 cm 手术切口缩短至2 ~2.5 cm。

MIPO 技术主要注意闭合复位技术和固定技术。闭合复位时在C 臂机透视下通过与助手对抗牵引、旋转、屈曲等手法,可将绝大多数骨折复位到满意位置。对少数复位困难骨块还可以骨膜剥离子通过小切口将其撬拨复位。术中复位满意后即可插入锁定钢板,并用克氏针临时固定,透视骨折端及钢板摆放位置,满意后将掌侧松弛皮肤进行上下牵拉即可上置螺钉,建议先固定远端一枚螺钉,再固定近端螺钉,避免钢板骑跨桡骨干。螺钉长度可选择测量长度的80%,避免过长螺钉穿透背侧皮质而磨损背侧肌腱[11]。在上置螺钉时应尽量牵开神经血管,避免对其造成医源性损伤。

掌侧Barton 骨折均由摔伤等高能量伤导致,骨折常伴有桡腕关节向掌侧脱位或半脱位,关节周围韧带出现损伤,关节不稳定,手法复位后,位置多无法维持。本组5 例患者受伤后曾予前臂夹板保守治疗,1 周后复查X 线片发现骨折块出现移位后才选择手术治疗。因此对受伤后无神经症状,且对功能和复位要求高的患者,建议直接选择手术治疗。术后应指导患者由指间关节、腕关节、肩肘关节积极早期功能锻炼。术后腕关节功能评价4 例良,2 例可的病例,均因惧怕疼痛,错过早期功能锻炼时间所致。出院时应对患者及家属进行功能锻炼宣教,严格规定门诊复查时间,如发现锻炼不足,功能恢复不佳,需及时督促其纠正。

本组病例临床观察效果良好,手术时间短,出血量少,术后关节功能得到良好的恢复,与传统切开手术相比,切口短,术后疤痕小,患者更容易接受。但本方法仅适用于掌侧Barton 骨折,范围有限,对粉碎性骨折、缺损严重、背侧骨块移位、掌侧骨折块压迫正中神经等病例均不适用。