深描的江南诗意①

—— 王建元“聆听江南”合唱作品论析

2020-05-17徐言亭淮阴师范学院音乐学院江苏淮安223300

徐言亭(淮阴师范学院 音乐学院,江苏 淮安 223300)

2018 年11 月6 日,在南京艺术学院音乐厅举行了“聆听江南——王建元合唱作品音乐会”,此次音乐会由江苏省文联以及南京艺术学院共同主办,属于江苏省名家名作工程中的重要一项。作曲家王建元立足江南文化,以合唱的表现形式,呈现了一场立足江南文化的音乐盛宴。

该文主要从此次音乐会的众多作品中择取几部作品进行分析研究,对作曲家音乐中所诠释的江南进行分析研究,以探讨作曲家对江南文化的理解如何诉诸于音响建构,并深度描绘江南文化的文化意境。探讨江南文化的内在文化意义以及呈现的音响策略,并从中国传统美学的视角探讨作曲家在创作中的美学理念以及中国传统文化精神如何在当下进行阐释的问题。

该文主要关注以下三个方面的问题;首先是江南何以存在;其次是关注江南如何表述;最后通过江南文化与音乐语言的诗意建构探讨作曲家的美学理念以及中国传统文化的当下表述问题。

一、作为文化审美意义的“诗画江南”

“江南”,在多数人的理解中往往关联于地理区域上的长江中下游以南的区域,即江苏南部、浙江北部、上海以及安徽东南部地区。在此地理区域意义上的“江南”往往掩盖了作为文化意义上“江南”的文化维度。历数中国古代诗词,白居易、温庭筠、苏轼、李煜、王勃、司空图、李贺、柳宗元等大多数中国古代诗人皆曾赋诗江南,对江南文化进行深刻的文化巡礼,这些文人笔下的江南更加关注于江南的文化与意境之深美。

著名的现代诗人叶千华曾说:“江南文化是一种意境文化,一种诗情文化,一种画意文化,一种韵味文化,一种秀美文化。它蕴含在山水花木月夜晨昏之中,在雨露岚雾中缠绵,有着禅意般的美丽。它是中国文化的重要组成部分和地方文化的杰出代表”。“诗情、画意、韵味、意境、秀美、禅意”等诸多对江南文化的定位往往在中国的美学历史中作为中国文化的代表词汇加以运用,在中西方比较文学以及中国美学史研究中,往往将西方文化作为理性外延逻辑的文化与中国作为“意境、韵味、禅境”的文化相对照,将中国文化作为重境界、重韵味的文化加以定位。那么由此来看,江南文化所具有的“诗情、画意、韵味、意境、秀美、禅意”往往成为了代表中国文化高度的一个聚焦缩影。

本文并不打算就江南文化的美学做过多的赘述,旨在探讨的是江南文化何以“存在”,又如何成为中国文化的“共在”。著名的史学家刘子健先生曾认为:“中国近八百年来的文化模式,是以南宋为领导的模式,以江、浙一带为重心。全国政治、经济、文化重心皆聚在一起,这是史所稀见的。”[1]中国古代先秦至北宋时代,中国文化的核心范围主要集中于黄河流域,以陕西—河南等中原地带为中心,形成天下与四夷的中心—边缘结构,南部地带以长江为天然屏障形成了与北方完全迥异的文化结构,与欧洲的阿尔卑斯山的文化屏障意义具有相似性。而到了南宋时期,中国的文化中心开始南迁,转向到苏杭为中心的江南地域。

自南宋后,中国的文人艺术成为了中国雅文化的核心,意境的表达、意象的塑造、心灵的超越成为了中国文化的核心范畴。这种文化心理与审美范式直接影响了八百年来的中国文化的核心风格。当下,我们对江南的所指,也就更加具有了文化审美意义上的“诗画江南”之境界意义。

二、“江南”的诗性音乐语言诠释

通过上文所述,可以看出,江南是一个文化审美意义上的风格与美学的理念,而非地理上的简单划分。江南的地域因其哲学、政治、地理、惯习催生出了以柔性、唯美、幽雅、意境为主要表现风格的美学特质。在显性层面则反映在自古以来特别是南宋之后,产生了大量的以江南之景色为能指的文学作品,艺术上呈现出的大量的文人绘画以及文人音乐等。这些文学艺术作品成为彰显中国传统美学核心范畴的最重要的参考系,反映了中国传统美学的意境、诗性的“心本体”哲学观。

诗、画等文学作品中的意境与音乐本身的诗性具有家族相似性的美学特质,那么如何用音乐诠释江南的“诗境”是该文关注的重点。在王建元先生的笔下,诗性的音乐语言成为了作曲家笔下游心江南的重要表现手段。

首先,在表现题材上,作曲家主要以江南为母题的经典诗词以及江南民歌作为书写对象,在整场音乐会中,《大江吟》《忆江南》《江雪》《枫桥夜泊》《春晓》《飘雪了》等作品深入显现出了明确的江南之意境。

其次,在表现体裁上,作曲家主要借助于合唱的表现形式,以艺术歌曲的创作手法进行合唱化写作,其中既有独立的合唱作品,也有合唱与领唱结合的作品类型。该文将主要选择音乐会中的几首代表性作品进行音乐语言分析来窥探作曲家如何诠释江南,并关注作曲家如何建构江南音乐的诠释语言策略。

(一)散体的结构语言

中国传统音乐因其语言音韵的格律特征,决定了中国传统音乐的结构与西方的结构有明显的差异。如果借用绘画理论中的焦点与散点的概念来比喻的话,中国传统的音乐语言组织往往采用“从词重韵”的散点流散结构,非常类似于中国绘画中的散点透视特征,即以神统形的结构特征。而西方音乐特别是文艺复兴之后,随着西方理性逻辑的主导地位确立,西方结构走向了以逻辑、功能为主的结构形态。往往以结构的逻辑、规则与理性的组织为其代表。那么如此造成了中西方音乐走向不同的结构组织路向。

在王建元先生的合唱作品之中,我们可以发现,在结构的组织中,结构的逻辑量化特征被逐步弱化,而诗韵的结构流散特征得到凸显。反映在作品中,则主要体现在语言格律为主导,西方传统的功能性、方整性为主要特征的乐句结构被消解,而采用了具有明显无规则、散体、流动的展衍特征,并且乐曲的结构也明显体现出与诗词的格律节奏统一的形态特征。

著名的语言学家申小龙曾经提到:“西方语言是一种以形摄神的科学语言,而中国语言则是以神统形的人文性语言。”[2]那么我们如果以此反观音乐结构的差异,则会发现,王建元先生的作品已经完全超出了西方以形摄神的语言结构模式,而更多地进入了中国江南文人境界的以神统形的音乐语言建构之中。

(二)诗意的旋律音高组织

旋律作为作品的核心,这是古今、中西音乐中尤为关注之所在,只是在旋律的建构方式与美学主旨方面,具有不同的实践路向。在中国音乐中,旋律以“韵”见长,以“腔”为表征。反映在音高的音列组织层面,则以五声性为其显性特征。众所周知,五声性音列与西方的大小调的不同在于缺少偏音的存在,但这只是表面的形式差异,其内在则深刻反映了五声性的动态游移性与大小调的功能逻辑性的本质不同,这与东西方的“心性本体”美学与西方的“理性本体”美学观是相一致的。大小调的半音的存在决定了西方调式的中心所在,形成严格的功能运动逻辑,但是五声性音列恰恰因其回避偏音的突出地位,而使得五声性调式可以自由地实现同宫转调以及旋宫转调。

笔者曾经与作曲家讨论,他是如何在作品中建构中国江南风格的旋律,作曲家本人曾提到:“中国音乐的音列构成非常具有特点,它缺少偏音的存在,也就导致了它形成了无半音的调式结构,那么这样也就形成了同样音距关系的两个三音列(即6-1-2 结构与3-5-6 结构)以及大二度结合的1-2-3 结构。”如果用当下的音集集合方法来看,则形成了两个[0、3、5]以及一个[0、2、4]集合形态。

如果将这种三音列的思维方式对应到作品的具体组织之中,可以发现,作曲家在其作品中大量应用了此种三音列结构,但并不囿于传统的五声调式旋律的传统写作方法,而是将三音列通过旋宫转调的方法不断转换调域,形成了非常富于诗化的旋律展衍特色。如下图所示:

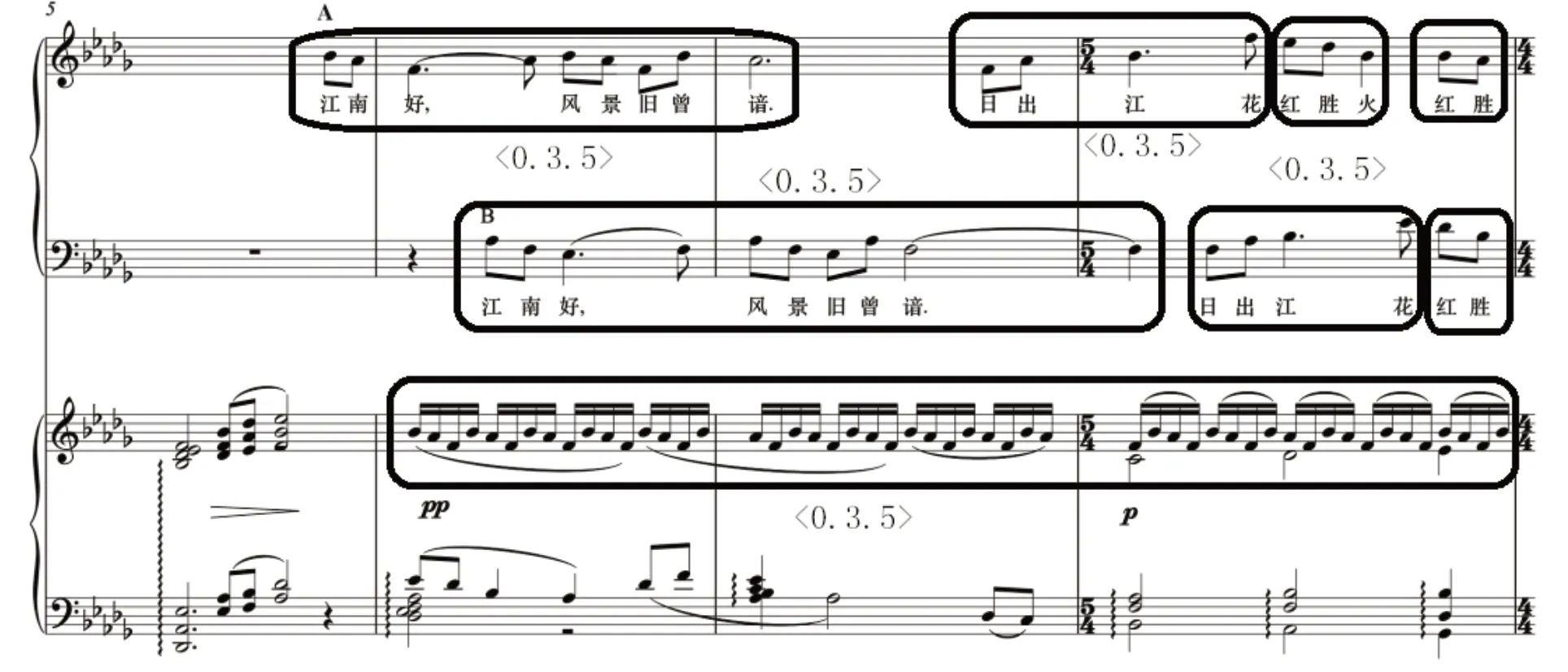

谱例1.《忆江南》第5—12 小节

谱例1 是作品《忆江南》的第5—12 小节的谱例片段,作曲家通过借用白居易的经典诗词《忆江南》作为歌词加以创作。通过对该片段的音列进行分析,我们可以发现,作曲家主要采用的是“2-1-6,5-3-2,3-5-6,6-5-3”等多种形式的三音列结构,不同的三音列结构在作品中呈现出了不同的表现形式,有下行、上行,加入外音以及外部镶嵌、内部展衍等多种形式。为了能够清晰地显现作品的核心三音列形式,该文借助于集合分析的方法,将以上谱例加以标示,可以明显反映出该作品立足于五声音阶所形成的双三音列结构,形成了典型的五声离散化的旋律组织方式。

在作品《江雪》中,作曲家也充分的运用五声性三音列的方法进行创作,作曲家主要采用[0、3、5]以及[0、2、4]集合为主导的三音列作为全曲的核心架构,形成作品的主导材料组织手段。表面来看,此类逻辑性极强的作曲手段带有现代理性的特征。但是,作曲家巧妙的将三音列进行丰富的变化,通过不同的调域、音区、走向以及音色的差异,形成了非常丰富的声音层次与诗性的意境效果。需要注意的是,在该曲中,作曲家不单采用单一的三音列集合进行创作,而且采用了复合的三音列形式,在图例中已有标记,这种复合式的三音列增加了作品音响的丰富性以及纵合化效果,并有了调性漂移的听觉体验。

(三)色彩化的调性动态

在整个作品的音响组织中,作曲家除了赋予旋律以音列集合化的思维方式之外,作曲家还借助调性的动态转移,增强旋律的漂移特征,使得旋律的稳定中心被打破。如上文所说,中国音乐以五声性见长,其中五声性之中说包涵的两个三音列集合则因其回避了半音的身份标识,而具有了多向移动的便利特征。它不但非常利于在作品中实现同宫系统的调式转换,而且容易形成旋宫转调,实现调性的自然过渡,而不需要西方音乐中繁琐的转调和弦建立新的调性中心。

格式塔心理学的发现对音乐的形态分析至关重要,它传达的一个重要的信息是人对对象的知觉是一种完形心理,即将不同的视觉对象感知为一个完整的整体。那么对于音乐来说,不同的三音列均可呈现出不同的五声调域。但是,当这些不同的五声调域中的三音列在时空中按照一定的密度进行不断漂移时,那么诗化的意境世界便得以在这种漂移不定的泛调性音列中加以显现。如下例所示:

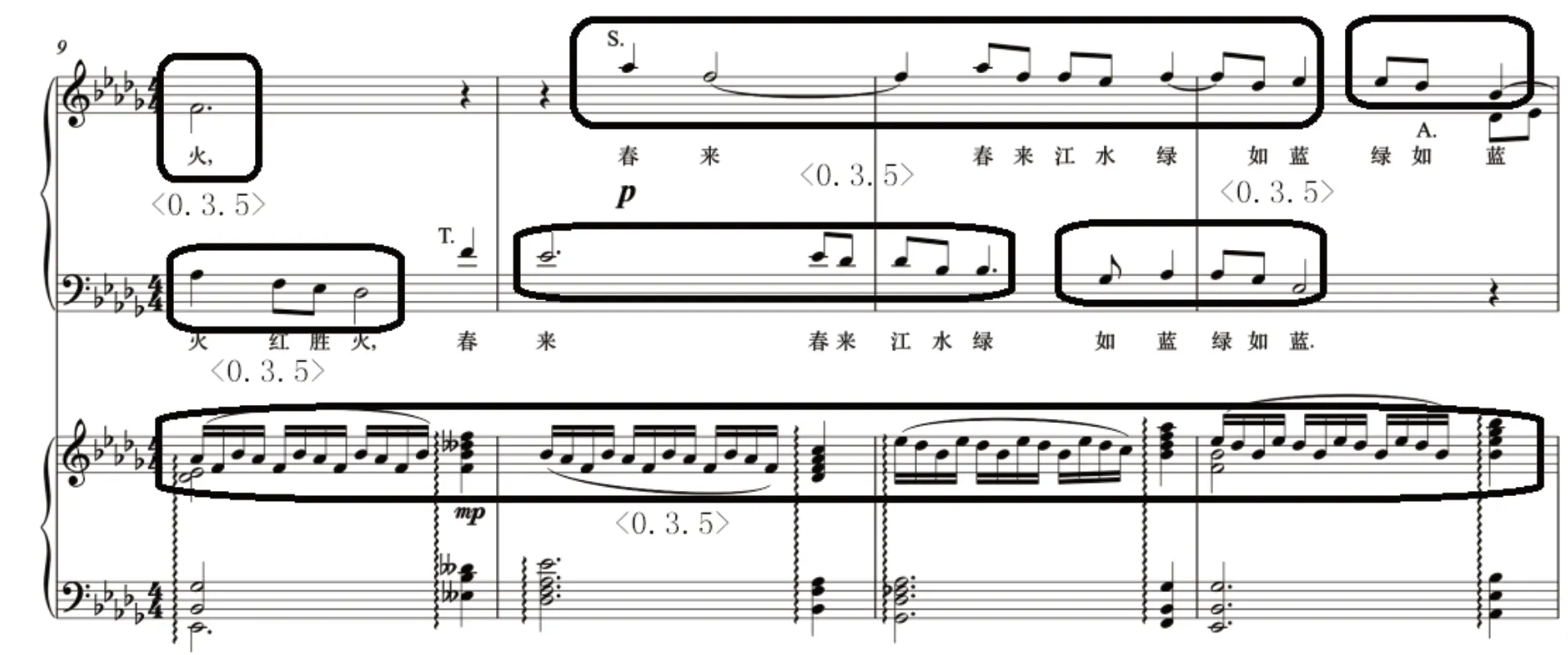

谱例2.《春晓》第7—13 小节

谱例2 是作曲家依据孟浩然《春晓》为词进行创作的合唱作品春晓,通过谱例图示分析可以看出,该作品仍然在旋律中采 用[0、3、5] 集 合为主导的三音列结构为主,但是作曲家并未严格的在单一调域内运用三音列,而是将这种五声性的三音列进行不断的转换调域,形成调性中心的不断转移,以至于在听觉感知中难以寻找到调性的稳定中心。在谱例中可以发现,作曲家以a 羽调式的“D-C-A”为起始的三音列,之后便不断通过调域的转移,进入“#f 羽、b 羽、a 羽”的不断交替往复,由此造成调性的中心漂移,但是在知觉中不断给予三音列的暗示,形成如雾霭笼罩、轻纱掩映的诗化意境。由此回看《江雪》以及《忆江南》的音乐语言,也同样显现出了动态化的调性语言特征。

(四)和声的诗画之境

和声语言,是合唱创作中的一项核心关注要素,对于西方的合唱创作来说,传统的功能性和声占据了主要的地位。但是需要中国作曲家进行思考的是,面对中国文化中丰富的意境主题、重心性境界超越的文化特质,更重要的是面对区别于西方大小调功能体系之外的五声性为主的音乐世界,如何超脱出西方的和声体系限制,而建构富有中国意韵的和声语言,是中国作曲家一直以来需要面临的难题。近几十年来,中国出版了大量的汉族调式和声、五声性和声、中国民族和声等教材,对于中国的和声理论建立有重要的贡献,但是却一直未能形成可以推广参照的体系性和声。虽然突破功能和声束缚的操作方式在西方的后期浪漫派以及印象主义音乐中已经开始大量运用,但是针对中国的文化世界来说,则还需要中国作曲家立足于中国音乐的自身特征进行量身探索。在王建元先生的合唱作品中,可以发现,作曲家已经不再囿于西方的以泛音列为基础构建的三度叠置的功能和声体系,而体现出明显的立足于中国民族调式的基础上建构符合自身特色的诗性和声语言,主要表现在非三度的高叠和弦运用、平行和声的运用、五声音级纵合化构造等方面。

非三度叠置的和声在西方的近现代音乐创作中已经被大量应用,它主要包括二度、四度、五度以及混合叠置多种类型,此种和声的使用化解了功能和声体系中的逻各斯极权,而打开了和声丰富的色彩世界。在王建元先生的合唱作品中,并不回避这种源自西方的非三度和声写作特征,但是在其基础上,有了新的探索与应用。在作曲家的创作中,立足于中国的诗化旋律、丰富的五声性音列以及频繁的调性转移,大量运用了高叠的非三度和弦。如下例所示:

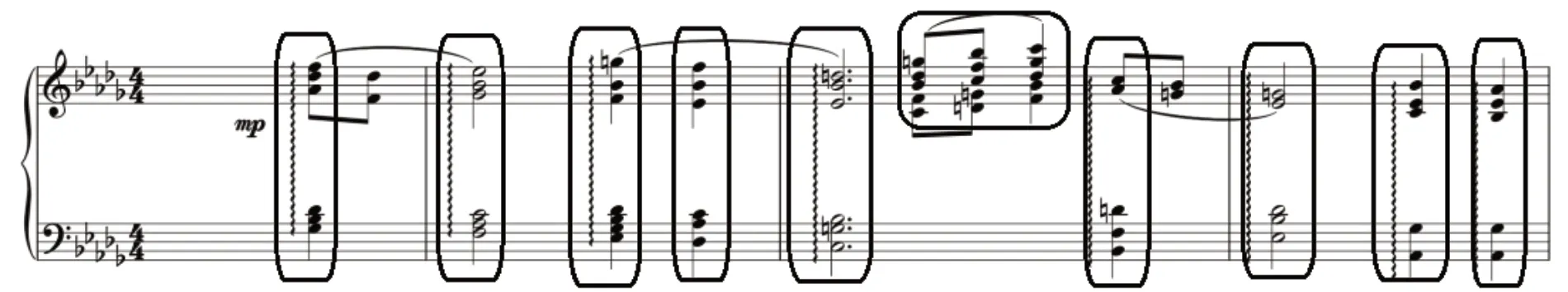

谱例3.《忆江南》第1—4 小节

谱例3 取自于《忆江南》作品的钢琴前奏部分材料,通过该部分的和声语言可以发现,以上和弦无一出自于常规的西方大小调三和弦,也抹去了功能性和声的特征,而是立足于五声性音集的基础上形成了音集的纵向叠置,在叠置方式上丰富多样,混合排列是其主要特征。再如作品《江雪》之中,其和声构成明显体现出了五声纵合化的特征。如谱例4 所示。

谱例4.《江雪》第1—4 小节

谱例4 的标记中可以看出,该曲在和声构造形态上,主要采用了四度叠置的平行和声进行以及五声性音列纵合化的叠置方式,形成了具有丰富的五声音列特征的和声语言,既超脱了西方的功能和声限制,又不简单照搬西方的现代和声构造,而是立足于中国的音乐自身特征,形成了具有旋律化特征的和声语言。此种和声已经不再作为增加作品张力的动力性要素存在,而主要用于塑造作品的旋律诗性意境而存在。

(五)丰富的超音节语言①超音节成素是指音节以外的非音节成分,由此导致语言发音的差异形成意义的区别性特征。

在语言学研究中,将语言形态分为“音节”性质的音位区别与“超音节成素”的音位区别,语言的发音是通过区别性来确定语言的意义,但是这个区别性往往不完全由音节形成,由音节形成的区别性被成为“音节性”音位区别特征,而由音节之外的例如语气、音调、强弱、音色等造成的差异,往往称之为“超音节成素”的音位区别性特征。举例来说,河南人与北京人说出同样的方言:“今天的天气非常好”,我们能够明显区别出两种方言的依据往往不是因为其中的音节成素“jin tian de tian qi fei chang hao”,而是往往依据其中所包含的语言音调、语气、强弱等“超音节成素”。如果将语言中的这一问题引申到音乐中来,那么,我们可以发现,在以往的音乐的分析研究中,我们往往关注的是音节性的成分,即音高的差异问题,而忽视了“超音节”的成分,如节奏、音色、音调、速度、语气等方面的诸多要素。

借鉴语言学的分析方法,特别是语音学中的音位区别分析观念,我们可以看到,王建元先生的合唱作品与传统作品的一个明显不同是不但关注到音节成分(即旋律音高维度)的江南特性与中国传统美学风格,而且在超音节语言(即节律、表情、语气、音韵、音色、拟声等)方面,作曲家对作品的每一个发音均有非常精致的构思。

首先,在节拍、节奏方面,作曲家在节拍的设计中,设计巧妙。为了彰显江南文化的诗意的、朦胧的柔美特性,在节拍节奏的律动中尽力回避了逻辑重音式的节奏设计,而是采用规避重音、弱化小节线的数理逻辑律动性,让旋律的线条自然衍展,避免被重心的格律打断线条的绵延特征。如谱例2 所示,我们可以看到,在合唱的四个声部之中,作曲家在节奏的律动中,采用的是4/4 的节拍组合,但是在重音方面,却彰显出节拍重音的弱化,通过休止或者重音移位的方法,将重音的拍位加以规避。那么这样就造成在音乐的语言动态上更加贴近中国传统的声调区别意义的语言表述方式,而非西方的重音区别意义的语言表述方式。

其次,作曲家在创作构思时,特别需要关注的是作曲家关注到江南地域语言的音韵表述问题,特别反映在作品《江雪》的独唱声部之中,作曲家标示采用昆曲吟唱的方式加以演唱,此种演唱方式直接将舶来于西方宗教时代的合唱体裁带入到了江南音韵的情境之中,此种表现方式无疑体现出了作曲家对江南昆曲以及诸多地方音乐的深度把握,更彰显出了作曲家创作时的别出心裁。

除了以上几个方面之外,作曲家还在多个角度进行精心的构思设计,例如作曲家在合唱作品《枫桥夜泊》中设计了模仿钟声的拟声词 “DUANG”的声部设计,直接用人声模仿寺庙的钟声之象,以及在作品中通过节拍的变换造成节律的线性化等等。

通过以上的音乐语言分析,我们需要讨论的是,语言如何让江南的诗意在场。近年来,笔者主要关注的问题是,传统的音乐分析往往立足于音乐形态的曲式、和声、音高组织等维度的分析,但是却难以与意义相勾连,音乐本身的意义往往在分析中不在场,其根本原因是,我们忽视了作品的整体之维,只关注到了分析简化后的原子个体。在王建元先生的合唱作品中,我们需要关注的是作曲家的音乐语言如何让江南的诗意得到显现的问题。

本文认为,单独观察作曲家的音高或者单独观察作曲家的调性设计,都无法确立其中的江南文化特质。但是将这些要素加以整合观察,进行体验,我们可以发现,作曲家在整体中融入了中国的音列旋法思维、调性思维,江南的语言音韵、诗词的语言格律以及拟声等要素。借用格式塔心理学的观点来说,这些要素共同的形成一个作品的完形,向受众传达出深刻的江南之诗意化的“信息”。在以往的美学讨论中,我们往往关注音乐与人的关系,无论是自律与他律、主体与客体,均未能解决人是如何理解音乐的问题。格式塔心理学、现象学以及信息论对我们可以有所启发,即人与音乐是意向性关系,音乐通过其完形的状态传达出自身的信息,那么人便是通过这一信息与对象的音乐发生了意向性的关联。

王建元先生的合唱作品便是基于对江南文化的诗意、意境、音韵的语言形态刻画,形成作品的完形状态,并以信息的方式与听众形成意向性的共鸣关系,它带给人的是诗画般的、幽雅性的、化入性的诗化意境之美。

通过对王建元先生的作品进行研究,可以让我们有所反思,即中国当下的音乐创作如何让中国的文化得以显现。维特根斯坦曾经说语言的意义并非是一种指称关系,并非音乐本身诉说意义的所指,而是在语言中,文化、意义得到自然的显示。它不是一种能指与所指的逻辑对应,而是语言与意指的会意关系。通过对王建元先生的作品的研究我们可以看到,意义的显示往往并非取自外延逻辑的复杂,而是在“妙境”之中达到文化意义的敞现。由此,我们应当追问,当下的中国音乐之“存在”何以敞现。