早期电影歌曲:都市情怀与革命话语①

2020-05-17上海戏剧学院博士后流动站上海200040

李 隽(上海戏剧学院 博士后流动站,上海 200040)

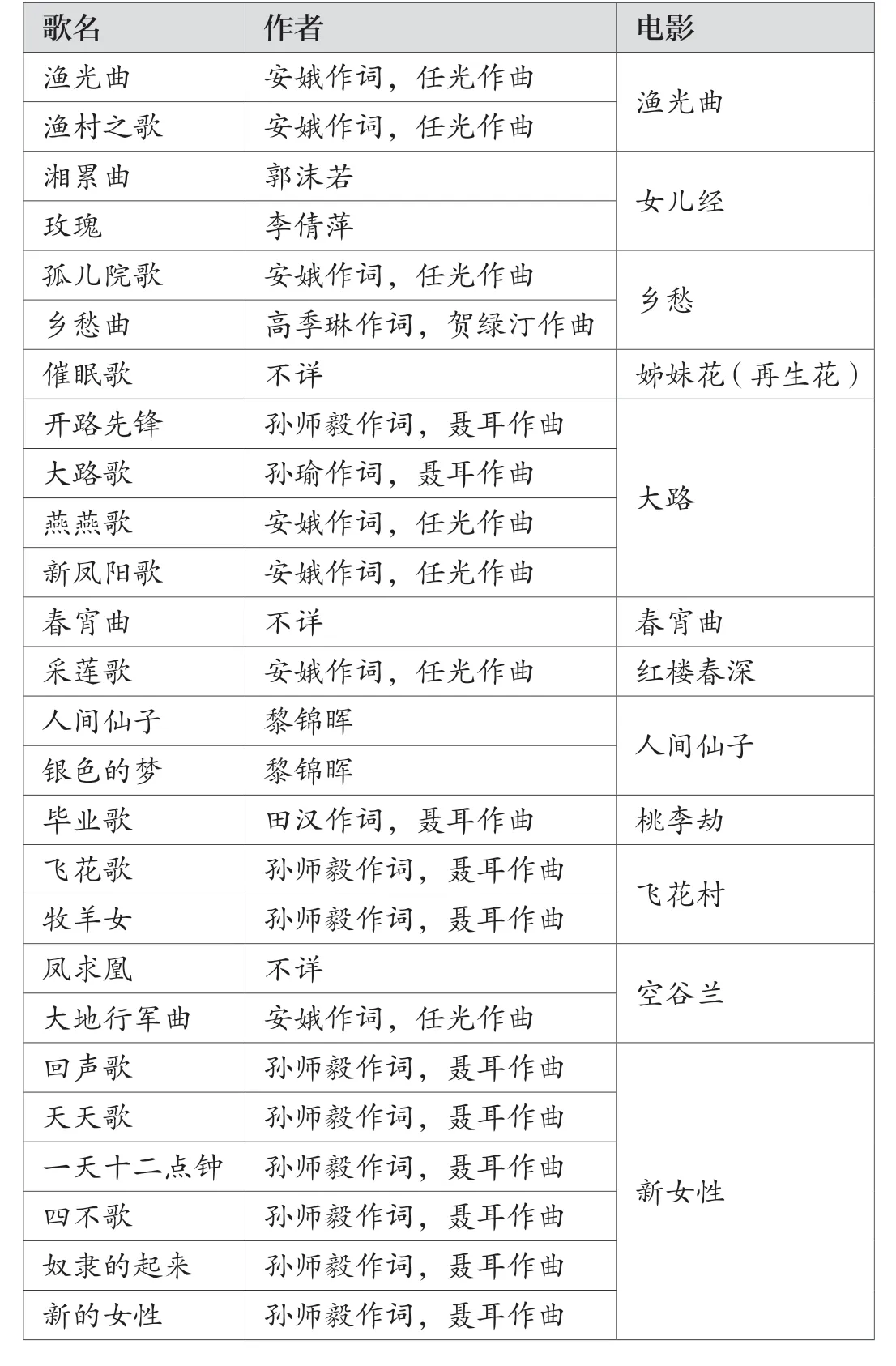

自20 世纪30 年代,音乐在中国早期电影中开始扮演越来越重要的角色。《渔光曲》《蔷薇之歌》(1934)《联华交响曲》(一至八)(1937)《夜半歌声》(1937)《青年进行曲》(1937)等电影,仅从片名我们就可以得知它们与音乐之间的关系。《野草闲花》《歌女红牡丹》《母性之光》(1933)《歌坛艳史》《压岁钱》《马路天使》等电影,则要么以音乐家为中心人物,要么依赖音乐形成一种框架性的故事设置。电影歌曲在1934 得到了极为迅速的发展,大量电影歌曲井喷出现,《电声》上的一篇文章将它总结为“电影歌曲的怒潮”。[1]在这一年里,至少出现了二十多首电影歌曲(见表1)。

中国早期电影歌曲的繁荣虽然比五四新文化运动晚了十年,但是它们与五四新文学一样具有反映现实、干涉现实的文化情怀。早期电影歌曲正处于探索阶段,没有出现一元化的主题和音乐语言,这给了音乐家们更多自由发挥的机会。在他们的探索中所做出的选择在某种程度上成为社会政治运动的一部分,折射出他们对中华民族生死存亡的思考。这也是本文所感兴趣的。因此,本文对早期电影歌曲的关注要将重点放在电影歌曲在社会转型中所扮演的角色上来。

一、都市情怀:声色联姻的软性歌舞片

1933 年第1 卷第3 期的《现代电影》的目录下是黄克体育馆的大幅广告:王人美、黎莉莉、胡笳几个电影女星正在晨操,她们露出美丽的大腿,满脸笑容地对着镜头。图片左边是“体育救国”四个大字。在这则广告中,女性健美的身材(“色”)不仅是一种新的风尚,还是民族救亡的一个重要象征。这则广告中的王人美、黎莉莉、胡笳曾是联华公司组建的“联华歌舞班”成员,她们因为标准的国语、清脆的歌喉、健美的身材和优美的舞姿成为有声国片的新主力,是真正意义上的第一代歌舞电影女明星。她们在有声国片中用国语说话、唱歌,伴随着音乐舞蹈,展现她们健美的身材,构成了一种“声色联姻”的表演。这种“声色联姻”的表演被以聂耳为代表的左翼人士批判为“香艳肉感,热情流露”的“软豆腐”,在后来的历史中被逐渐边缘化,它的意义与重要性也长期被学术界所低估。本文认为,这些“声色联姻”的软性歌舞电影因为浪漫的艺术情调和平民化的姿态赢得了都市群众的喜欢,是典型的都市文化的产物,与现代性有着天然的联系。它们既宣扬了“人的解放”的启蒙话语,也在客观上参与了民族国家的宏大叙事,和那些有着“硬功夫”的左翼电影一样体现了一份自觉的现代性追求。

表1.1934 年电影歌曲统计

研究软性歌舞电影,避不开“联华歌舞班”这个词——王人美、黎莉莉、胡笳等几位歌舞女明星的电影生涯就是从加入“联华歌舞班”开始的。“联华歌舞班”成立于1931 年,并在同年正式登报招生。因为存在的时间非常短暂——仅以此名维系了一年的时间(1931 年3 月至1932 年3 月),“联华歌舞班”并没有引起很大的关注。本文认为,“联华歌舞班”应该得到更多的重视。这不仅是因为它对于中国有声片的草创和发展有着不可湮灭的贡献,是我们研究早期电影歌曲一个不可忽略的关键词,更是因为“联华歌舞班”的成立具有标志性的意义,代表着一种美学转型,意味着中国早期电影开始从重视农耕文化时代典型的艺术样式——戏剧,转而关注都市文化浸淫下诞生的中国通俗歌舞。“联华歌舞班”是“联华”为给有声国片储备人才组建的,目的是想要在将来能够效仿好莱坞拍摄歌舞片这一新兴的电影类型。“联华歌舞班”成立不久后,“联华”就与大中华唱片公司合作了一部“有声歌舞片”《银汉双星》。王人美、黎莉莉等“联华歌舞班”的主要成员也参与演出,摄制了《新婚之夜》和《蝴蝶姑娘》两段通俗歌舞的有声短片,再截取片段收入电影中。黎锦晖被聘请为该电影的音乐顾问,为电影创作了歌曲《银汉双星》,第一段歌词如下:

弯弯月像钩,钩动忧愁,愁难熬受,泪珠流,流湿了彩袖夜夜织绫绸,整夜不休,忙忙碌碌,苦啦我的两双纤纤的手,父亲!你既然能够统治宇宙,你怎么不知道情爱的追求?哪有历几千年硬教女儿惨被拘留?永不请客吃喜酒!可怜小小的牛我的小小牛,好朋友!牛!又无勇,又无谋,可怜小小牛的牛我的小小牛!干吗不过河?小牛?小牛?银河永涸顶好溜溜,向这边儿走!小牛!小牛!不怕怎样罪过临头,你难道不应自由?封建势力岂能长保守?腐化思想已经难久留!向前走!牛!革命吧!何必担忧!牺牲吧!何必发愁!奋斗!牛![2]

尽管歌词中古典文学的用典和意境随处可见,但是它们背后传达的情感——突破“封建势力”、摆脱“腐化思想”,呼吁“人的解放”以及对“革命”“牺牲”“奋斗”的呼吁——却都是现代的情感和审美体验。从审美精神来看,这首歌曲是五四新文化运动的余绪;从表达方式来看,则采用的是将传统文化的精华进行现代转换。除了《银汉双星》之外,任光谱曲、安娥作词的《凤求凰》(1934 年翻拍电影《空谷兰》的插曲)、贺绿汀的《秋水伊人》(1937 年张石川导演的电影《古塔奇案》的插曲)、刘雪庵谱曲、沈华填词的《何日君再来》①《何日君再来》的词曲者有很多说法,有[沈华词/不明曲]、[晏如词/贝林曲]或[贝林词/晏如曲]数种说法。中薗英助曾对此做过深入探讨,认为是黄嘉谟作词、刘雪庵作曲。可参见:[日] 中薗英助.『何日君再来物語』[M].东京:河出書房新社, 1993.(1937年“国货大王”方液仙为自己的日化品牌“三星牌”赞助拍摄的电影《三星伴月》的插曲)等电影歌曲莫不如此。陈伟指出,这是因为“当时的中国社会正从‘古代’走向‘现代’,中国传统文化中的精华必须进行现代转换,突显都市特色,才能符合欣赏者的审美趣味和习惯。这在约定俗成中成了早期都市流行歌曲的作词原则”。[3]122

尽管有歌有舞,但是《银汉双星》还算不上是真正意义上的歌舞片,甚至也不能算作“有声片”,只是一部“不完全”有声片。不过该片对于歌舞的尝试以及将歌舞表演融入电影叙事的做法,为有声歌舞片的出现奏响了序曲。“联华歌舞班”还为公司录制了《娘子军》《吹泡泡》《舞伴之歌》《小小画眉鸟》四个歌舞短片,但最终因为录制技术欠佳,当时未能公映。除了发展歌舞电影事业,“联华歌舞班”还按要求在南京大戏院、奥迪安大戏院、黄金大戏院等处公演,他们精彩的歌舞表演引起了非常大的反响。“九一八”事变之后,在公司的组织下“联华歌舞班”加入了“联华影业公司同人抗日救国团上海团”,进行爱国歌舞表演为“救国团”募集资金。1931年10 月29 日的《申报》上刊登了一则当时“联华歌舞班”表演的广告(见图2),我们看到黎莉莉的漫画头像和一个身材曼妙的女子并排在一起,这个女子将她的身体弯曲成诱惑的S 形,裸露着香肩和修长的大腿,她一面用手按住微微飞扬的裙摆,一面仰起头自信地微笑。在她们中间散布着几个音乐符号,暗示着这场表演的“声色联姻”。在她们的上方,写着两行很有煽动性的文字:“从速参加!!!!以示爱国!!!!”这则广告一方面突出了她们表演的性别魅力,但在另一方面又强调她们的表演并不仅仅是一项充满都市情怀的娱乐活动,而是具有民族国家层面的伟大意义:“是民族性的活跃,是歌舞界的精髓,促进同胞的努力,达到最后的胜利”。[4]“联华”标榜他们歌舞表演的“爱国”意义的一条重要途径是将“联华歌舞班”中女孩子们塑造为理想的新的国民形象。“联华”的主要宣传刊物《影戏杂志》刊登了数篇报道详细介绍了“联华歌舞班”中王人美、黎莉莉、薛玲仙等几位主要的演员。她们被定义为“新时代少女”,“摩登”特质——诸如活泼开朗、美丽自信,经过了严格的训练,有着健康的体魄和很高的艺术造诣被尤其突出。①这些文章分别是:联华歌舞班练习的一斑(照片多幅)[J].影戏杂志.1931,1(11-12):39; 宗维庚.介绍莲花歌舞学校的几位表演员.1931,1(11-12):59-60; 联华歌舞明星紫罗兰女士妙舞数种(照片多幅)[J].影戏杂志.1931,2(1):10; 联华歌舞明星黎莉莉(照片)[J].影戏杂志.1931,2(1):15; 联华歌舞明星薛玲仙(照片)[J].影戏杂志.1931,2(1):16; 联华音乐歌舞班表演种种(照片多幅)[J].影戏杂志.1931,2(1):17-18;宗维庚.介绍联华歌舞班首次公演的节目和剧情的旨趣[J].影戏杂志.1931,2(1):40-42.她们的形象和表演在某种程度上象征着中国未来的希望。

无论是《影戏杂志》上介绍“歌舞班”学员的文章,还是《申报》上“歌舞班”爱国表演的广告,抑或是本小节开头提及的那幅商业广告,都着重强调了“联华歌舞班”女演员们的“声”(歌喉、歌唱技术)与“色”(面貌、身材),她们“声色联姻”的表演被各方面主体构建进入了各自的现代民族话语(国语运动、国片运动、体育救国),成为中国的现代声音话语系统的一部分。事实上,如果我们再向前追溯的话,“联华歌舞班”成员们“声色联姻”的表演从诞生伊始就和民族国家的宏大话语有着密切的联系。“联华歌舞班”并非横空出世,它的主体是由黎锦晖创办的明月歌舞团(1930 年创办)。明月歌舞团并非一个普通意义上的以盈利为目的的歌舞社团,它寄予着创办者黎锦晖宏大的民族国家理想。黎锦晖是一个出生在传统知识分子家庭的“新青年”,兄弟八人在各个领域均有卓越成就,有“黎氏八骏”②指黎锦熙、黎锦晖、黎锦耀、黎锦纾、黎锦炯、黎锦明、黎锦光、黎锦扬,他们在学术、音乐、科学、教育等领域各领风骚,被誉为“黎氏八骏”。之美誉。1916,黎家大哥黎锦熙在北京组织“国语研究会”,同年黎锦晖加入“国语统一筹备会”致力于推行“国语”,参与了这场试图通过“语言”来实现民族国家共同体构建的现代性工程。1922 年,黎锦晖组织了三个国语宣传队,他本人亲率一队,带着女儿——后来成为著名的歌星和影星的黎明晖去江浙一带宣传国语。同时,黎锦晖开始了他的儿童歌舞创作。《麻雀与小孩》是他编的第一部儿童歌舞剧。同年6 月,黎锦晖被推选为“上海实验剧社社长”,这个剧社的宗旨是推动新剧——话剧,并赞助儿童歌舞剧的发展。黎锦晖认为,音乐创作应该坚持“民族化”和“民间化”,此外还主张利用音乐协助国语教学。在他看来,儿童歌舞不仅是“现代新兴的一种良好的民众艺术”,与他所主张的“平民音乐”的思想不谋而合,而且也是推广国语的有力武器。因此,他或者参照西方乐调,或者将民歌小调删繁就简、加工溶化,编成新作,最终形成儿童歌舞表演。他陆续创作出的《好姐妹》《葡萄仙子》《月明之夜》等儿童歌舞表演大受欢迎,更加鼓舞了他的信心和决心。1927 年,黎锦晖创办了中华歌舞学校——这也是国内第一所专门培养歌舞人才的机构。1930 年3 月,黎锦晖组建了明月歌剧社和明月歌舞旅行团。仅仅从“明月”这一名称上,我们就能看到它与新文化运动的关联——黎锦晖是因为秉持着“高举平民音乐的旗帜,犹如皓月当空,千里共婵娟,人人能欣赏”的理念,才以“明月”命名他的歌舞团。在儿童歌舞剧《小羊救母》的序言中,黎锦晖曾如是阐述他对“歌舞剧”未来的憧憬:

希望人人承认歌舞剧是辅助教育的利器,永不离开学校!

希望人人承认歌舞剧是运转国语的舟车!

希望人人承认歌舞剧可以增进知识与思想,是普及民众教育的桥![5]

从他的阐述中,我们不难体会到黎锦晖是以一种非常严肃地态度来对待歌舞剧。在他看来,歌舞剧并不只是提供娱乐,而是渗入了新文化的精髓,是普及国语的工具,是构建民族国家共同体的利器。从黎锦晖对于歌舞团的经营来看,他也确实没有过度计较个人的利益得失,而是专注于他的音乐理念和民族国家理想。他举办的歌舞学校并不向学员收取学费,他的歌舞社团也没有和向其他正规公司那样和团员签订合同,而是允许所有的团员根据自己的需要自由来去。

黎锦晖将歌舞表演看作是一种寓教于乐的严肃工具,但电影公司的运作者可能更愿意从市场角度去思考这一问题,迎合都市市民的趣味是他们最为重要的目标之一。这种浓厚的商业气息以及对经济利益的追逐一定程度上拘囿了早期歌舞电影的发展,最典型的例子是有声歌舞片《芭蕉叶上诗》。1932 年7 月,由“联华歌舞班”解散改组而成“明月歌舞剧社”为“天一”摄制了有声歌舞片《芭蕉叶上诗》。这部电影是根据黎锦晖的歌舞剧改编而来的,王人美、黎莉莉、胡笳等“明月”的主要歌舞明星均参与演出,李萍倩担任导演,黎锦光担任副导演。这部电影几乎全片都是音乐,就连对白也有音乐配着,歌曲和音乐共达十种,包揽了“雄壮之歌曲、歌舞曲、进行曲、热情歌曲、悲壮的歌曲”。[6]尽管形式非常新颖,但最终的成品却不尽如人意。因为粗制滥造,音乐尖锐刺耳,镜头衔接缺乏流畅,据说连黎锦晖也看不懂这电影在讲些什么——“这真是件中国电影界的破天荒大笑话”。[7]29因为“可怜这个诗太深奥而且又太浅薄了!看过之后谁也不懂这张片子的情节,谁也不明白这个所谓诗者究竟歌咏了些什么来”,大家一致主张不公映。[7]29-30然而,“天一”为摄制这部影片投入了五万元钱——对于向来坚持小成本制作的“天一”,这已经是一笔很大的钱了,“费了五万块和浅薄无聊人的心血才摄成的《芭蕉叶上诗》当真不公映而掷进垃圾箱吗?天一公司绝没有这种勇气哩”![7]30于是,这个由大腿粉颈歌喉交织而成的歌舞电影最终公映,果不其然地招来了各方的冷嘲热讽。《女朋友》杂志上的一篇文章写道:

中国电影艺术实在太可怜了!中国电影界里的艺术家实在更可怜了!片子一张一张的在摄制,在公演,电影艺术是什么?管他妈的!所要管的是骗取观众袋里的银元和钞票。

有一些可怜的小资本可以购买声片摄制机了,于是,闹得神气活现,像如有什么了不得的拼命把有声片接二连三的拍出来,什么是有声电影艺术?怎样运用有声机以造就电影艺术的最高峰?管它妈的!很聪明地仅仅知道影片会发发声,就更容易骗人钱财来弄成自己的满肚“猪油”。[7]29

《芭蕉叶上诗》夸张暴露的服装造型也受到了诟病,尤其是王人美穿着白色的短到大腿根的纱裙,袒露半个背部的造型,实在有“卖弄”肉体的嫌疑。两年之后,黎锦晖和黎家班成员参与的另一部歌舞片——由艺华公司出品《人间仙子》同样因为“肉感”受到了指责。尽管制片方将“声色联姻”和“爱国”联系在一起,但一些观众依然坚持认为它们不过是在内忧外患、新愁旧耻和重重重创之下产生的以商业为导向的、麻醉民族意志的歌舞片。

《芭蕉叶上诗》《人间仙子》等黎派歌舞电影自然是存在着许多问题,但也并非一无是处。黎锦晖对待歌舞电影的创作实际上非常认真,并且有着明确的原则。根据聂耳的回忆,黎锦晖为“中国歌舞电影”做过如是总结:

中国歌舞与电影,在目前宜有一个纯正的目标,就是努力兴奋观众的心神,乐音以“雄壮”为主,歌唱以“热烈”为先,舞蹈以“开展”为要,而声片之材料则以“自卫卫国”为枢纽,任凭加上三角、四、五、六角恋爱的穿插,总须显到“民众疾苦”以及“国难临头”的暗示,若专仿美国式拜金派的作品或迎合旧习的神怪武侠作品,至少鄙人不愿领教。[8]

尽管聂耳是以一种讽刺的态度撰写这篇文章,但即便如此,我们依然从这段表述中,看到了黎锦晖对民族性和时代性的坚持,他反对一味模仿美国作品,反对迎合脱离时代的旧精神,主张一种贯穿古今,融汇中西的整合。尽管这些歌舞片不很成功,但黎锦晖和他的歌舞团成员用自己擅长的歌舞表演开拓有声片的行为本身就体现了一种自觉的现代性追求,这种基于对个人价值的思考和个人发展的需求所进行的新兴艺术样式的探索,无疑是值得肯定的,也是具有时代意义的。

二、革命话语:左翼声片

1933 年,卜万苍导演的不完全声片《母性之光》讲述了小梅是如何从一个“供奉绅士的”(剧中角色家瑚语)“软性”歌舞明星转换为一个富有“硬性”革命精神的“被压迫者的歌者”(剧中角色家瑚语)。让我们感兴趣的是,小梅的经历在某种程度上和银屏之外软性歌舞的命运形成了互文。林寄梅——一位在上海颇有名气的音乐家举办了一场家庭音乐会,在这次聚会上他的继女小梅因为演唱了一首“软性”歌曲——《春之恋歌》,从而被唱片公司的老板看中并因此一举成名。小梅的生父家瑚也参加了这次聚会,但小梅对自己的身世并不知情。家瑚是一名革命工作者,当年为了逃避迫害不得不远走南洋,做了一名矿工,他在聚会上为大家演唱了一首《开矿歌》,整个歌曲回旋着“噢呵噢呵”的号子声,旋律铿锵有力,和女儿小梅演唱的充满了“花儿”“鸟儿”“波儿”“人儿”等消遣情调的《春之恋歌》形成了鲜明的对比。林寄梅作主将继女小梅嫁给了南洋矿主之子黄书麟,小梅远嫁南洋之后产下一女,不久丈夫便移情于来南洋演出的“上海桃花歌舞团”的舞蹈演员陈碧莉——这个情节显然映射了黎锦晖歌舞团的南洋之行和他们“声色联姻”的软性表演。小梅遭到了遗弃,好在通过母亲慧英和生父家瑚的帮助得以重返上海。家瑚想要办一家教育穷人家孩子的托儿所,于是为女儿小梅举办游艺会筹集资金。在公演的当天,小梅的女儿病夭,她抱着女儿的尸体,唱起了电影的主题曲《母性之光》:

(唱)这是我的女儿,她名叫莲绛。她现在是死了,但她的笑容,永远活在我心上,我由她学会了做娘。(白)你们知道一句古话:(唱)“女人本弱,为母则强!” 她的爸爸是一个小矿主大王,我和他恋爱,生下了这个孽障。她的爸爸弃了我,我虽是心伤,但她是我最后的最大的希望。天啊!哪里知道她遗传了她爸爸的毒,她收了她的笑脸儿,她离了她的可怜的娘。天哪,我不能想,想起来要碎我的心,要断我的肠!(白)孩子,你也别恨你爸,别怨你的娘!你要恨那吃人不见血的大魔王!来!大家快来打倒那大魔王!让黑暗中的孩子们看到阳光,让贫苦的孩子得到教养![9]11

在最后的说白部分,音乐声逐渐从凄婉变得激昂,越来越富有反抗的力量,“打倒那大魔王”,让孩子们“看到阳光”,“得到教养”的呼吁已经不再拘囿于个人的不幸,而成为一种面向大众的“革命话语”。这种“硬性”的特质与她演唱《春之恋歌》时“声色联姻”的“软功夫”形成了鲜明的对比。在银屏上,小梅最终摒弃了软性歌舞表演,成为一位为“硬性”的革命话语代言的歌者;在银屏外,软性歌舞也越来越游离于社会生活的中心,逐渐被主流意识形态边缘化。

另一部电影——1937 年左翼剧作家夏衍编剧的电影《压岁钱》一开始便暗示了软性歌舞在历史洪流中的命运沉浮:

孙家明(秀霞的未婚夫):不能再喝了,吃完了,还要到戏院里去排戏呢!因为我们歌舞团在新年要公演,所以这几天忙着要排戏。

秀霞:真的,累死我了,一点空也没有,一天排这么十七八个钟头。

何老板:是不是唱《毛毛雨》这类的歌啊?

秀霞:《毛毛雨》不准唱了。

孙家明:我们唱《新毛毛雨》。①笔者整理自电影《压岁钱》。

秀霞的台词折射出银屏之外《毛毛雨》的尴尬境遇。早在1928 年济南“五三惨案”发生之后,杭州市代市长陈屺怀就颁布了针对黎锦晖创作的《毛毛雨》《妹妹我爱你》等歌曲的禁令,因为他认为这些“靡靡之音”不足以鼓励人心、激发勇气。[10]后来情况变得更加糟糕,教育部也于1929 年12 月训令各省市教育局禁止传唱黎锦晖的歌曲,要求各学校一律禁止采用《毛毛雨》这类歌曲作为教材。有趣的是,《毛毛雨》的原唱——黎锦晖的女儿黎明晖参演了电影《压岁钱》,在片中饰演一位叫做杨丽娟的交际花。黎明晖一出场就在一场上流社会醉生梦死的聚会上献唱了一支叫做《舞榭之歌》的软性歌曲。后来,她的情人——银行的吴行长宣布银行倒闭,卷款潜逃,走之前差人给杨丽娟送来了一笔钱。不想这笔钱却被送钱的人贪污。“人财两空”的杨丽娟最终决定去花园舞厅举行的“狂舞大会”上献唱谋生。杨丽娟在“狂舞大会”上再度演唱了一遍“软性”的《舞榭之歌》。秀霞在杨丽娟之后登场,同样演唱了一首“软性”歌曲助兴。这时秀霞的男友悄然离去——根据前面的剧情,他已经攀上了一位富孀。秀霞再度出现在我们镜头时,她已经沦为了一个廉价舞厅的舞女,受尽了欺凌。最终,秋霞摈弃了“香艳肉感”的“软性”歌舞表演工作,成为了一名辛苦但有尊严的音乐教师,站在一群衣着朴素的女性当中高唱《新的生命》。《新的生命》是一首旋律铿锵的“硬性”的左翼歌曲,最耐人寻味的是,这首歌是根据前面杨丽娟两度献唱的“软性”歌曲《舞榭之歌》改编而来的。尽管这两首歌旋律相似,歌词也仍然是由以“这儿有”开头的一系列排比句所组成,但是《新的生命》节奏明快开朗,充满了斗志,歌词也从原来凄凉婉转地抱怨“这儿没有黎明”,转变为慷慨自信地高唱“这儿没有消沉”——这才是影片中理想的“时代之音”。在影片的最后,继续唱着“软性”歌曲的杨丽娟没落地独行在飘满雪花的大路上,听着收音机,收音机里传来的是《新的生命》——这一结局既回应了上文中《毛毛雨》被《新毛毛雨》所取代的情节,也暗示着如果不发出新的“时代之音”就将被时代无情地抛弃。

左翼音乐的代表人物之一聂耳相信,黎派歌曲这样的软性歌舞遭到当局的禁止和大众的唾弃就是因为它们已经越来越失去了时代的意义:

我们需要的不是软豆腐,而是真刀真枪的硬功夫!……哎哟哟!亲爱的创办歌舞的鼻祖哟!你不要以为你有反封建的意识便以为满足!你不听见这地球上,有着无穷的一群人在你的周围呐喊,狂呼!你要向那群众深入,在这里面,你将有新鲜的材料,创造出新鲜的艺术。喂!努力!那条才是时代的大路![8]

“硬功夫”的左翼歌曲成为了新的时代之音,这种新的声音以国语为载体,曲调激扬高昂,重视歌曲的社会政治功用,内容多表现出对国家和民族命运的关切,对不公的社会现实的谴责以及对反帝反封、全民族抗战救亡的呼吁,带来的审美体验多是积极向上的。以《铁蹄下的歌女》为例。《铁蹄下的歌女》是电影《风云儿女》的插曲,由王人美扮演的歌女阿凤独唱。《风云儿女》主要叙述的是沉溺于堕落都市生活的年轻诗人辛白华是如何转变为革命战士的。在他的转变过程中,歌曲《铁蹄下的歌女》起了巨大的作用。辛白华和好友梁质夫流亡上海,辛白华坠入了对面楼上史夫人的温柔乡。梁质夫因为帮助革命友人被捕入狱,辛白华则躲进了史夫人家。辛白华从此耽于享乐。后来他和史夫人去青岛游玩,正好看到太阳歌舞团表演《铁蹄下的歌女》,被深深地震撼。《铁蹄下的歌女》采用4/4 拍,节奏缓而有力,全曲可分为三部分。第一部分前两句弱起开始,气息悠长,如诉如泣,表现了歌女们生活的凄凉与无奈。紧接着是两句朗诵性节奏的反问句,表现出对被世人误解的不满和对国家命运的关切。随着一段低沉有力,由高到低的五音阶间奏,歌曲进入下一段。第二段以两句结构紧凑的朗诵性旋律开头,进行了对痛苦的歌女生涯的血泪控诉。接下来是两句气息悠长的抒情旋律——这一处理正好与第一部分相反,这一设计让前两部分充满了强弱变化,烘托出了歌女们强烈的愤懑情绪。第三部分以两个反问句开头,节奏短促有力。紧接着,节奏猛然拉长,随着“可怜是铁蹄下的歌女”一句,音乐抵达了高潮,歌女们对帝国主义入侵的愤恨之情,对被蹂躏的命运的不甘之心,如同潮水一般排山倒海倾泻而出。最后音乐减弱,以哀伤的语调收声。整首歌曲情绪强烈,催人泪下又感奋人心,极具号召力和煽动性。影片中也以观众们的反应证实了这首歌曲的感染力,阿凤唱完之后,观众们掌声雷动,两次谢幕依然经久不息。辛白华听完这首歌曲后,又在报纸上看到好友梁质夫为国捐躯的消息,大为震撼,于是决心告别堕落的生活,奔赴北方抗日。《风云儿女》中辛白华在左翼歌曲的鼓舞下奔赴战场的情节并没有夸大当时左翼歌曲的社会政治功用。拍摄于抗战前夕的影片《青年进行曲》的主题歌《青年进行曲》就产生了极大的社会影响,鼓舞了一代年轻人奔赴抗日前线。这支进行曲由冼星海谱曲,田汉填词,音乐大气磅礴,多次重复加重音的“前进”“挺战”,并旗帜鲜明地要求中国的青年“要认识今日的危险”,强调“兴国的责任,落在我们的双肩”,极富感染力。冼星海1940 年抵达苏联后撰写的杂记写道:“《青年进行曲》是影片的插曲,是反汉奸的片子。现在这曲影响全国青年,延安每次开会时,多唱此曲”。[9]114冼星海坦承他在创作歌曲时会融入强烈的政治诉求:“为着反封建,我写了《夜半歌声》主题曲……不久全国都唱着《黄河之恋》是反帝的,《热血》是反法西斯的”。[9]114其他的左翼歌曲也不同程度地表现出了政治诉求和社会批判精神,譬如,电影《桃李劫》的主题曲《毕业歌》反映的是当时人民大众最关注的主题——反帝救国,对青年一代发出了“担负起天下的兴亡”的呼吁;电影《乡愁》(1934)的主题曲《乡愁》讽刺了面对国破家亡依旧醉生梦死陶醉在“好一片太平景象”中的公子小姐;影片《迷途的羔羊》(1935)的主题曲《月光光歌》反映了中国农村的凋零景象,并对流浪儿童的悲惨遭遇给予了深切同情;影片《春到人间》(1937)的主题曲《春到人间》表达了对黑暗社会的憎恶和对美好未来的向往。总之,左翼电影歌曲往往洋溢着高昂激越的时代精神,折射出被压迫、被侵略者的共同感受,充满了宏大叙事的色彩。

但另一方面,因为主题思想的集中指向,生活的复杂性被革命的诉求所纯化,这让左翼电影歌曲缺乏了“软性歌曲”那样的多面性和多重性。譬如同样是关于恋情,黎锦晖的《毛毛雨》里唱道“小亲亲,不要你的金;小亲亲,不要你的银;奴奴呀,只要你的心”,歌曲中缠绵悱恻的基调很好地捕捉到了热恋中的男女的心态。充满左翼色彩的歌曲《定情歌》(电影《新桃花扇》插曲)则唱到:“我爱你,我爱你,你我同在一条战线”,“休在花晨月夕留恋,流连便忘了责任”,恋爱中青年男女心理完全没有得到细致的捕捉,个人的情感诉求被民族国家的宏大叙事所彻底遮掩。陈伟在他的著作《早期都市流行歌曲与美学形态现代性研究》中将这种“左翼歌曲”归属于“革命的古典主义美学形态”,认为“与其说它侧重‘真’,不如说它侧重‘善’”。尽管这种美学形态在外观上与古典美学形态有共同点,譬如均强调有目的性的“善”而非从规律的“真”,侧重于和谐、稳定与有序,重视共性与规范,但在本质上,它却与古典美学形态有着巨大区别:它的目的是为了社会前进,而非倒退回农业社会,它的“善”是反帝反封,富有时代精神的“大善”,而非为了维护封建阶级统治的“伪善”,它的理论基础是马克思主义的理论,而非传统古典核心型的美学观念。尽管从美学形态来看,“软性歌曲”是侧重于“真”的现代美学形态,“左翼歌曲”则是重“善”的古典美学形态,但绝不意味着“左翼歌曲”就是落后的。按照马克思“美的规律”的理论,“美”不是一成不变的教条,凡是在特定的社会历史时期,能够站在时代的制高点上最大程度地把握外在客观规律或在实践中最大程度地伸张人的主体自由性,均属于时代的“美”的范畴。因此,新古典美学形态的“左翼歌曲”仍然体现了一种重要的艺术现代性走向,其进步意义在于“所表现的‘善’是中华民族在此特定时代所渴望的‘大善’,即推翻封建主义和帝国主义在中国的统治。”[11]它感人至深的力量来自一种统摄一切、超越一切的时代气息和民族精神。

结 语

本文认为,“软性歌曲”和“左翼歌曲”并没有优劣之分。作为现代性两个维度两个不同表述的载体,它们有着一以贯之的内在联系。在“旧的变化着, 新的成长着, 古今中西挤作一团”[12]的19、20 世纪之交,中国现代性的追求具有自身的复杂性,它们并非是沿着一个维度,而是从两个维度同时进行的:个体层面的微观的“自由平等”和国家层面的宏观的“国富民强”。[3]92充满都市色彩的“软性歌曲”的现代性追求是沿着前者进行的,包含“革命诉求”的“硬性”“左翼歌曲”则是沿着后者进行,它们共同构成了20 世纪早期现代性追求丰富而复杂的镜像。