从《珀耳塞福涅》管窥但丁·罗塞蒂的女性观

2020-05-17邵军尹桂平

邵军 尹桂平

(中国传媒大学 戏剧影视学院,北京 100024)

但丁·罗塞蒂 (Dan te Gab riel Rossetti,1828-1882)是19 世纪英国拉斐尔前派的重要艺术家,他晚期绘画(1863-1882)[1]78中的女性形象使人印象深刻,并成为拉斐尔前派女性形象绘画的代表。关于罗塞蒂绘画中女性形象的观念阐释一直都存在争议,一方面由于艺术批评家对“野蛮的吉普赛人形象”的不满;另一方面由于维多利亚时期萌生的女性主义直指罗塞蒂的女性肖像是对女性极大的侮辱。这两股力量聚合成为“合理”批评罗塞蒂女性肖像的理由。事实上,在过去,罗塞蒂晚期创作的许多经典作品并没有引起研究者足够的重视。相反,由女性主义潮流引领,罗塞蒂的女性肖像却频频受到攻击。在这样的背景下,人们对罗塞蒂女性肖像的指责是不够公允的。

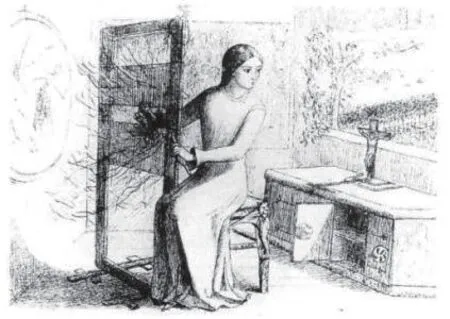

《珀耳塞福涅》(Proserpine,如图1)是罗塞蒂生命中的最后一件作品,完成于1882 年他去世的前几天。从1872 年至1882 年间,他共创作了同一主题的8 件系列作品(如图2),但现存的“珀耳塞福涅”形象作品中,只有一件“红发珀耳塞福涅”较为完整并最为知名,因此本文主要集中于对1882年版《珀耳塞福涅》进行分析。《珀耳塞福涅》作为罗塞蒂的绝笔之作,不但具备了其晚期女性绘画的特征,而且诞生于女性主义兴起、对过去的神话故事有诸多新见的维多利亚时代,以《珀耳塞福涅》为线索,追踪罗塞蒂的女性观是可行的。

一、“新女性”缩影:“珀耳塞福涅”的形象内涵

古老的希腊罗马神话在维多利亚时代被重新阐释、发挥,成为具有明显时代特征和意义的“新故事”。“狄俄尼索斯”“皮格马利翁”“那耳客索斯”等神话人物都是受欢迎的主人公形象,而“珀耳塞福涅”更是成为19 世纪末至20 世纪初英国艺术中典型的、富有特殊内涵的神话形象。普遍认为,“珀耳塞福涅”的神话最早来源于7 世纪的著作《荷马颂歌》(The Homeric Hymns)中的《德墨忒尔赞歌》(Hymns of Demeter)一文[2]571,虽然传世的神话版本在细节上稍有出入,但都大致表述了同样的事件:农业女神德墨忒尔的女儿珀耳塞福涅在与同伴游玩期间,被冥界之神哈迪斯劫持并引诱吃下石榴籽,最终珀耳塞福涅被困冥界,每年春天之时才能与母亲团聚。

弗雷泽在《金枝》(Golden Bough)中说,荷马式的赞歌是为了“解释埃莱夫西斯神秘宗教仪式的起源”[2]571,而他认为“珀耳塞福涅”神话表达了“对生命的热爱”,是对人的“慰藉”[2]579。与弗雷泽的现代神话观有着相似理念的丁尼生在他1889 年的《德墨忒尔和珀耳塞福涅》(Demeter and Proserp ine)中强调了“再生”的主题。同期的刘易斯·莫里斯、乔治·梅雷迪斯等诗人也怀有同样的精神,而他们与之抗衡的是对叔本华思想产生浓厚兴趣的史文朋,他在1866年发表的两首关于“珀耳塞福涅”的诗歌(Hymns of Proserpine/The Garden of Proserpine)“用珀耳塞福涅的形象来探讨死亡、语言以及异教神话与基督的关系”[3]314。

图1 罗塞蒂 《珀耳塞福涅》1882

图2 罗塞蒂《珀耳塞福涅形象研究 其一》1872-1873

图3 罗塞蒂 《持棕榈的西比拉》1866-1870

图4 罗塞蒂《莉莉丝》1872-1873

在史文朋的诗歌中,珀耳塞福涅不再是天真无邪的少女:

她等待着每一个人,她等待着一切有情,/她忘了大地——她的母亲,/果实与谷类的生命,春天、种子、燕,飞起追在她后面夏日之歌成了空虚的呼唤,花儿也不再峥嵘。[4]2480

她不再是《荷马颂歌》中与谷物女神德墨忒尔密切相连的存在,“她忘了大地”,她不再是某个母亲的女儿,她是她自己。于此而言,史文朋描述了珀耳塞福涅从甜美、依赖性强的少女期到沉稳、坚强的成年期的变化。这个变化的结果在另一则涉及珀耳塞福涅的神话“丘比特和普绪克”中可见一斑。从前在草地上欢乐玩耍的纯真少女不再复现,她已经成长为冥界的新主人,拥有权力和力量。受维纳斯的委托,普绪克向冥后珀耳塞福涅借“美貌”,但是冥后却给了她会毁容的、过期的“美貌”。这种表述与弗雷泽和丁尼生所强调的乌托邦式的快乐情景截然不同,约翰·莫里斯说:“史文朋要么是复仇的使徒,要么是令人心碎和铁石心肠的绝望使徒。”[3]318

值得注意的是,受拉斐尔前派诗歌影响的史文朋,对珀耳塞福涅形象的塑造与同时期但丁·罗塞蒂对女性形象的塑造相似。1868 年,当史文朋整理罗塞蒂作品时,他赞扬了罗塞蒂的《持棕榈的西比拉》(Sibylla Palmifera,如图3)和《莉莉丝》(Lady Lilith,如图4),前者以宗教的神秘主义暗示了“爱”与“死亡”的联系,后者则成为日后女性主义者热议的、典型的罗塞蒂女性肖像。在1864—1865 年,罗塞蒂创作了莫里斯口中的“复仇的使徒”的女性形象“莉莉丝”,在他的诗歌《肉身之美》(Body’s Beauty)中,他有意地赞美了这个“臭名昭彰”的神话人物:

玫瑰和罂粟就是她的花朵;世间哪有男人/不会被她捕获?哦,莉莉丝!你散发的馨香、/温柔洒下的吻、温柔的睡息无不将他吸引。[5]175

随后,罗塞蒂于1866—1868 年期间创作了最初版本《莉莉丝》,后经提香、伊登·鲍尔等人作品的启示[6]293,于1872—1873 年间进行了修改(如图4)。在1881 年再次以《肉身之美》为题为这位被世人所唾弃的“女巫”作诗。1869 年11 月18 日罗塞蒂给《雅典娜神庙》(Athenaeum)的编辑斯蒂芬斯写信,信中写道:“你要我提供的关于‘莉莉丝’的信息是:她是第一位意志坚强的妇女,也是妇女权利的最初倡导者。”[6]292这似乎可以解开罗塞蒂对莉莉丝神话的执着之谜。他将她与当时的女性运动紧密联系在了一起,并通过一系列的诗歌和绘画发表自己对这场运动的态度。

就像史文朋诗歌中的珀耳塞福涅,罗塞蒂作品中的《莉莉丝》是女性成熟、坚强的缩影—“妇女问题”在19 世纪的英国成为无法回避的重大事件,此时的女性面临着不同以往的新挑战,并率先在政治领域对旧权威予以回应。这些女性被冠以“新女性”的称号,并几乎一律被等同于“恶魔”,她们正如史文朋一派笔下那个脱离了原始家庭、开始拥有自主意识的珀耳塞福涅,以及罗塞蒂笔下拒绝生育、被称为“女巫”的莉莉丝。

最早从1872 年就已经开始构思的有关珀耳塞福涅的一系列绘画,是我们观察罗塞蒂女性观的基础。无论是初稿还是最终完成的画作中,珀耳塞福涅都带有典型的罗塞蒂晚期女性形象的特点。罗式珀耳塞福涅有着蓬松的红棕色头发、若有所思的眼神、丰满的蝴蝶唇、结实的肩颈……这种将女子的柔弱捏碎而代之男子般的形象特点使罗塞蒂的女性肖像画长期受到批评家的谴责:从早期罗伯特·布坎南的“危险的感官主义者”到1883 年戴维·汉内的“道德败坏和性变态”[7]29等批评中可见一斑。这些批评反映了罗塞蒂的女性肖像画在19 世纪被视为是反主流的,即“典型的、被推荐的品质是和蔼可亲、魅力、母性、谦逊和纯洁”[7]28,这挑战了当时的艺术标准。在罗塞蒂的《珀耳塞福涅》肖像中,右上角所题的十四行诗表明了罗塞蒂对自己非主流女性形象的态度:

远远地,有光,带来冷冷的欢欣/到这墙边,——转瞬间消逝/在我那遥远的宫门。/……/令我寒意阵阵:而远远地,怎样地遥远,/是无数夜晚,将从它们曾经所是的白昼中到来。[1]88

十四行诗加强了对传统社会所崇尚的“典型女性形象”的反击,诗中对冥界的描绘让人想起史文朋诗歌中“不再峥嵘”的环境,少女珀耳塞福涅从生机盎然的地上被带到阴冷的地下,少女的心情随着环境的变化褪去了单纯和懵懂;反复的关键字“远”是少女的独白,是她正在低沉着嗓音数着“遥远”的距离和时间。在这里,读者似乎可以想象从前幼稚的少女正脱去一身绿意,现在成熟的她正在换上代表冥界和沉稳个性的黑色装束。

此时的珀耳塞福涅神话叙述不再遵循弗雷泽和丁尼生所期待的“乐天派”路线发展,珀耳塞福涅形象不再是19 世纪官方宣扬的“穿着粉色和白色绸缎的女性……以优雅和甜美为特征”[7]28,而是罗塞蒂此阶段女性观下的女性—她们是多面的、复杂的,是史文朋诗歌中不再单纯的珀耳塞福涅,是罗塞蒂绘画中死亡和爱的共同体西比斯、果断和坚毅的莉莉丝、独立和成熟的珀耳塞福涅……她们是19 世纪“新女性”的形象。

二、个体成长与希望:“珀耳塞福涅”的表现形式

历史上对“珀耳塞福涅”神话的解释有多种。如前所述,最早的荷马式赞歌为后来理解和创作珀耳塞福涅作品奠定了基础,由此,一般认为珀耳塞福涅的神话寓意着“四季变化”和“谷物收成”[8]222。19世纪部分学者如简·英格罗、朵拉·格林维尔等女性作家则“用神话探讨女性的性行为与母女关系”[3]312。最令人信服的解读来自詹迈尔,他最早明确提出将珀耳塞福涅神话解读为“一个女人的成长过程”[8]223。这可以理解为:第一,这是一个人的成长,不依靠其他人的帮助;第二,成长的过程应意味着“克服困难”。

图5 贝尼尼 《抢夺珀耳塞福涅》 1598-1680

可以发现,纵使后人在《荷马颂歌》的基础上不断地再创造珀耳塞福涅神话,但几乎没有一个版本提到珀耳塞福涅在冥界的经历,大多数作品集中刻画了珀耳塞福涅被掠夺的情景、德墨忒尔寻找女儿的过程、珀耳塞福涅重回人间的状况等。奥维德的《变形记》(Metamorphoses)算是一个例外,它较详细地叙述了“吃石榴籽”一事:在母亲与宙斯谈判前,珀耳塞福涅已经偷吃了七颗石榴籽,并把告密者变成猫头鹰[9]64。

17 世纪巴洛克艺术雕塑家贝尼尼的经典作品《抢夺珀耳塞福涅》(The Rape of Proserpina,如图5)不出《荷马颂歌》的描述范畴。这件技术精湛的雕塑作品,一方面表现了冥王哈迪斯抢夺珀耳塞福涅场景的激烈,哈迪斯的手深陷珀耳塞福涅的肌肤;另一方面,在巴洛克艺术强调阳刚气质的前提下,贝尼尼刻画的掠夺情境表现出了恢弘场面中男性的强健气魄和女性的软弱无力。19 世纪晚期,学院派画家弗雷德里克·莱顿的《珀耳塞福涅的归来》(Return of Persep hone,图6)也表现了对“阳盛阴衰”的认同。其描绘了珀耳塞福涅在信使之神赫尔墨斯的帮助下,终于与母亲相见。珀耳塞福涅形象依据以往的神话解读进行表现:软弱的少女历经恋家的折磨,再次见到母亲时已身心疲惫,只有靠赫尔墨斯手臂的力量才能勉强振作。在这件作品中,虽然“主角”是德墨忒尔和珀耳塞福涅,但赫尔墨斯却是支撑全画的“力量”。

与上述“热闹”的场景不同,罗塞蒂的《珀耳塞福涅》只描绘了珀耳塞福涅一人,她站在石榴树前,左手握一个已经打开的石榴,右手握住左手手腕,眼神望向画面中看不见的角落,思索。一方面,似乎这一切都只与她一人有关:吃下或丢弃石榴?进入或离开冥界?这样的描绘与奥维德版的神话场景契合。在这里,虽然她只身一人,却拥有决定自己命运的力量。另一方面,画面的视觉点处有一个“出口”,光从珀耳塞福涅背后的出口照进来,使她红棕色的头发生发光泽、使她身披的绿衣散发生气—这是罗塞蒂的安排,在19 世纪对神话的重新解读中,他将自己对原始版本的不满体现在作品之中。旧版本的珀耳塞福涅被认为是“无法选择的”“被动的”,但罗塞蒂却将“出口”留给珀耳塞福涅,这说明她是可以自己选择去留的。而珀耳塞福涅手中打开的石榴、唇上通红的色泽和望向黑暗的双眼,暗示了她主动选择留在冥界。这是詹迈尔说的“一个女人的成长”,珀耳塞福涅从那个依附母亲、天真无忧的少女成长为能够独自思考的女人,一如罗塞蒂所安排的,她只身出现在画面中,神情严肃地思索着正需解决的问题。

从19 世纪中期开始,英国女性为争取个人权益进行着热烈的抗争活动。为解决一系列对女性不公平的问题,女性们自发组织社团、进行有序的讲演和辩论等,并最后成功地在婚姻、教育、政治活动、阶级制度等方面为自己争得一席之地。例如,在1867 年的英国“改革法案”辩论中,密尔试图为女性争取与男性平等的国家选举权[10]85。虽然直到1918 年,才确定了女性拥有选举权的原则,但“有学者认为1986 年前的史学家们多半把妇女争取选举权看成是1832 年,1867 年,1884 年改革运动的延续”[11]192。这些行动是19 世纪女性成长的证明,她们不再满足于过去任人摆布、完全被动的状态,她们选择走出狭小的家庭空间,靠自己的力量克服困难获得自由和权利。

还有一点应该注意的是,在以往的“珀耳塞福涅”神话绘画作品中,珀耳塞福涅几乎裸体或穿着代表纯洁的浅色衣裳,但在罗塞蒂的《珀耳塞福涅》中,珀耳塞福涅身着绿色的绸缎长衣。在罗塞蒂的绘画中,颜色通常带有象征内涵,而绿色也有其特殊的含义。在他那幅著名的悼念亡妻的《贝雅塔·贝雅特丽齐》(Beata Beatrix,如图7)中,他援引了“但丁《神曲》第三十一章的描述:‘……一位女士向我走来,穿着一件绿色的斗篷,而不是一件活生生的火焰色的连衣裙。’罗塞蒂提到这段话的时候,是关于但丁和贝雅特丽齐在天堂相遇的画;然而,它也可以适用于《贝雅塔·贝雅特丽齐》”[12]86,因此,“绿色”代表了但丁(罗塞蒂)的喜爱之人和他为之追寻的“爱”或“希望”。

图6 弗雷德里克·莱顿 《珀耳塞福涅归来》 1891

图7 罗塞蒂 《贝雅塔·贝雅特丽齐》 1863-1870

图8 罗塞蒂 《被祝福的达莫塞拉》1848-1881

图9 罗塞蒂 《叙利亚的阿斯达德女神》 1877

同样,在《被祝福的达莫塞拉》(The Blessed Damozel,如图8)中,人间与天堂的一对恋人以绿色为主色进行描绘;在《叙利亚的阿斯达德女神》(Astarte Syriaca,如图9)中,他用绿色展示情人简·莫里斯的魅力,并表达对她的爱。在这点上,他与彻底的悲观主义者史文朋是截然不同的。在《珀耳塞福涅》中,画面中的珀耳塞福涅身披绿色长衣,衣长从她的肩部一直垂落至画面底端,其垂顺状态与背后那株长着绿枝嫩芽的石榴树相呼应—根据詹迈尔对“Proserpine”一词的考证,在荷马方言中“Kor”指的是“刚进入成年期的女性”,“这个词最常被用作Proserpine 的名字……并且实际上是‘单身女性’‘处女’的同义词……在许多文本中都表现了珀耳塞福涅已经达到身体成熟,到了结婚的年龄”[8]224。而树枝的嫩芽是新生事物的象征,与珀耳塞福涅生理上的成熟相对应。结合以上所述,罗塞蒂笔下那袭绿色的长衣就可以解读为:“绿色”作为罗塞蒂画面中的特殊象征,表明珀耳塞福涅虽身处阴冷的冥界,但并不绝望,珀耳塞福涅作为刚成年的女性,即将展开一段全新的人生征程,与过去告别,前方的路途是充满希望的。

19 世纪的新女性们在不断的抗争中,逐步获得个人权益的果实,罗塞蒂对《珀耳塞福涅》神话作品形式的“颠覆”,表现出他对女性所身处的困境感到同情之余,也对女性的未来充满希望。

三、《珀耳塞福涅》之外:罗塞蒂复杂的女性观

罗塞蒂绘画中的女性形象是富有个人特色的,这些形象既成为其艺术生涯的重要标志、成为19世纪维多利亚艺术中最有魅力的一部分,同时又埋下了持久的争议和质疑的隐患。

在众多非议中,早期著名的恶意批评来自罗伯特·布坎南。1871 年10 月他在《当代评论》(Comtemporary Review)中发表《肉感诗派》(The Freshly School of Poetry)称罗塞蒂为“肉感派诗人”,霎时引起他和罗塞蒂两方的笔战,之后此场争论一直延续了五年之久[13]187-188;另一部分批评家则更多地从罗塞蒂绘画的画面形式表达他们的支持。例如1878年玛丽·哈维斯在《美的艺术》(The Art of Beauty)中说:“那些饱受虐待的画家们……是普通女孩最好的朋友……简·莫里斯的容貌,特别是她柱状的脖子、厚厚的嘴唇……都是审美运动推广的美感标准的缩影。”[7]32从前文对《珀耳塞福涅》的分析来看,罗塞蒂的女性观似乎是积极的、开放的,那么这是否便是罗塞蒂的全部女性观呢?正如这些争论不休的言论一般,从他的经历和思想来看,这是难以下定论的。

在罗塞蒂复杂的感情生活中,其“混乱”的情史是批评者们紧追不舍的方面。他一生只经历过一段婚姻,但却不止一位女性成为启发他艺术创作的缪斯。在他的经典作品中,人们熟悉的女性名字有:伊丽莎白·希德尔(Elizabeth Siddal)、简· 莫 里 斯(Janey Morris)、 芳 妮· 康 弗 丝(Fanny Cornforth)、阿莱克萨·怀尔丁(Alexa Wilding)等。在这几位女性中,希德尔与罗塞蒂在1860 年喜结连理,可是自1862 年希德尔吸入过量氯醛逝世后,罗塞蒂的状态和人生发生重大转变,“掘墓取诗”“自杀未遂”等事件都使他的艺术和人生蒙上了一层传奇的色彩。简·莫里斯是希德尔之后,罗塞蒂最喜爱的女性,但两人的交往随着简的婚姻逐渐远离。从现存的资料来看,芳妮在希德尔去世之后成为罗塞蒂的模特、情人和管家;怀尔丁更多时候只是罗塞蒂的模特。由于罗塞蒂与多位女性交往,批评家常常得出“罗塞蒂消费女性”的结论,但是除了艺术家以女性为模特创作作品进行出售,获得相应的报酬之外,罗塞蒂在生活中时常扶持这些女性模特。

在与希德尔的交往期间,罗塞蒂教会她基本的绘画技法(图10),并将她引荐给约翰·罗斯金,使罗斯金成为她的绘画赞助人,“根据每个月150英镑津贴的一种回报,他获得了她的中世纪风格绘画和水彩画”[14]143。另外,希德尔还与罗塞蒂、亨特等人共同参与为丁尼生绘制《夏洛特夫人》(The Lady of Shalott,如图11)的插图的工作。彼时,希德尔已然成为一位独立的女性艺术家。这在19 世纪50 年代的英国是令人咋舌的,在这时“‘职业性’被中产阶级的上层男性宣称为是专属男性的新身份……在画家中表现得尤其明显,男性画家害怕允许女性以职业者的身份从事绘画创作,会导致低标准的廉价商品的产生,会降低艺术品的价格。”[15]52希德尔从普通模特成为一位拥有绘画赞助人的独立画家,就像《珀耳塞福涅》中珀耳塞福涅从依傍母亲的无名小卒成为拥有权力的冥界之后,这多少都有罗塞蒂的功劳。

怀尔丁对于罗塞蒂来说只是一位普通的女性模特,但在她因为任性而一次次遭遇财政危机时,罗塞蒂向她施予援手。在1873—1874 年间怀尔丁深陷困境,1874 年6 月罗塞蒂给朋友邓恩写信:“请注意她,因为我不想让她乱来。如果她处境很困难的话,我必须设法给她寄点东西……”[16]911882 年罗塞蒂和他的情人相继离世,她再也没有任何收入,患上了肝癌的她在为罗塞蒂的坟墓献上花圈之后不久便去世了。在怀尔丁贫困潦倒时,接济她的是关系纯粹的罗塞蒂,因此即使她身无分文且身患重症,她仍向曾经的恩人献花。这样看来,所谓“罗塞蒂消费女性”似乎是一个片面的观点。另外,对于布坎南“肉感派”之类的评论,在罗塞蒂写给弟弟威廉·罗塞蒂的信中可见其态度:

图10 罗塞蒂 《罗塞蒂坐在希德尔对面》 1853

图11 伊丽莎白·希德尔 《夏洛特夫人》 1853

老实说,威廉,我向你发誓,那种引起人兴致的、在你耳边温柔述说的甜美女性的声音,就像恶心的臀部和扭动的四肢。……都不是我在意的东西。[17]371

尤其是在布坎南的批评之后,罗塞蒂更加注重画面效果带给观众的体验—他不希望误导他们,因为他更在意的是灵魂的交流。他的绘画如《大海的咒语》(A Sea Spell,如图12)与《珀耳塞福涅》的形象刻画类似,“女性的手臂几乎是男性的……罗塞蒂的意思是强调女性精神的一面,他把重点放在她们的脸上,而不是她们的身体上。她们有性感的面孔,但她们的脸迷失在自己的思想中,而不是对着观众微笑”[17]377。他试图通过弱化女性的肉体特征来表现他更“在意”的东西:追求画面的特殊形式以弱化肉体的视觉性,表现人,无论男女,作为独立个体的尊严。

但在罗塞蒂与女性交流的经历中,我们也不能忽视他作为“上层阶级男性”流露的孤傲。1850年,罗塞蒂兄弟创立了先锋性杂志《萌芽》(The Germ)。妹妹克里斯蒂娜·罗塞蒂也参与了杂志的投稿和编辑,但是她的名字几乎被一个性别性质模糊的笔名“艾伦·阿莱恩(Ellen Alleyn)”涵盖,而她的作者形象也由于罗塞蒂兄弟在书信、日记中的刻意建构,使她被描绘成一个被动的、感伤的参与者。她在罗塞蒂兄弟笔下的形象与她在诗歌中所表现的对名望和成功的渴望是不一致的,她在《暂停思考》(A Pause of Thought)中写道:

有时候我说:我渴慕虚名;/ 为什么我该终日里平静,/ 冲一个名分不得不安生?/却还依然供奉。[18]44

“起初这首诗似乎暗示‘婚姻’是诗人渴望的对象,但后来的一节将这种渴望更具体地表达为对建立诗人自己的‘名字’(身份)的野心”[19]67,作为一位19 世纪的女性,克里斯蒂娜被认为不应该有成功的野心,但是她无法抑制内心的渴望—获得文学领域名声的渴望,获得《萌芽》独立作家身份的渴望。在1849-1853 年间整理而成的《拉斐尔前派日志》(Pre-Raphaelite Brotherhood Journal)中,威廉·罗塞蒂几乎没有提到克里斯蒂娜对先锋运动的贡献,“就像但丁·罗塞蒂删除了与伊丽莎白·希德尔相关的资料那样”[19]64。

图12 罗塞蒂 《大海的咒语》 1877

图13 罗塞蒂 《心之女王》 1860

图14 罗塞蒂 《弹竖琴的女人》1873

最终《萌芽》与其创立者罗塞蒂有着相似的遭遇。虽然,它在推动先锋运动、减弱出版物对作者性别的强调等方面确实起到一定的作用;但是在“女性作家”的概念不断被重新定义的19 世纪50 年代,《萌芽》因为使用性别指代模糊的作者姓名也陷入了争议之中。

从上述经历可见,罗塞蒂在女性问题上的态度一直在变化。他即使不是一个女性主义的积极支持者,但他对女性遭遇的同情和一定程度的扶持也使他不至于成为固执己见的保守主义者,不过由于他复杂的经历和思想,他的女性观也是复杂和矛盾的。

罗塞蒂的一生创作了许多与女性有关的绘画肖像和诗歌作品,但他从未以此为噱头标榜自己的艺术,亦未以此立下成为此类型(女性艺术)艺术家之雄心。正如他的好友詹姆斯·斯迈瑟姆所描述的那样,他的画是一个“金色的、朦胧的梦”[17]371。即他的绘画既无意于表现道德训教,甚至也与拉斐尔前派所遵循的自然主义原则相去甚远,他的绘画活动更多是真情流露后纯粹的艺术行为。反而,部分评论家片面地放大罗塞蒂私生活的某些部分,并将其完全等同于他艺术创作的性质,这对他而言是不公平的。实际上,在罗塞蒂大量的女性相关作品中,他似乎更多地流露出对女性的赞美和仰慕,就像他的偶像但丁那样,他时常在作品中将女性寓意为美好的事物。在1860 年的《心之女王》(Regina Cordium,如图13)中,他将爱人希德尔画成扑克牌的红心女王,表达了对她的爱意并表明自己甘愿被她臣服。在1873 年的《弹竖琴的女人》(La Ghirlandata,如图14)中,他直接将女性与鲜花并列,将女性作为爱和美的象征。在1882 年的《珀耳塞福涅》中,其所表现的女性不再仅仅是被观赏的美好的对象,而是充满力量的、具有自主行动力的个体。

四、结语

从前,由于部分评论家时代的审美偏见和偏激的女性主义者的政治目的,在评价罗塞蒂女性肖像中存在偏颇。不可否认,罗塞蒂晚期复制了大量相同主题的女性肖像,这个行为的确帮助他缓解了相当大的经济压力。然而,这是否就能成为确认罗塞蒂女性肖像性质的证据?未必。在他经历复杂的一生中,他的思想也是复杂的,那么他的女性观也随着时代和个人经历的变化而丰富。

古老的“珀耳塞福涅”神话在19 世纪末成为女性作家探讨女性问题的契机,在20 世纪又继续成为女性作家小说作品的母题,罗塞蒂选取这个神话作为绘画主题的动机也应与此相关。在女性主义日渐兴盛,且“珀耳塞福涅”成为维多利亚艺术中新的、多义的、重要的象征的背景下,《珀耳塞福涅》在他笔下呈现出有别于同类作品的形象和气质,它作为罗塞蒂逝世前几天仍坚持完善的作品,对他而言有特别的意义,并承载着他特殊的思想和女性观。