粤港澳大湾区一体化下的粤港协同治理

——基于三种合作形式的案例比较研究

2020-05-16赵辰霖徐菁媛

赵辰霖 徐菁媛

【政策之窗】

• 粤港制度的差异影响了双方合作的效率和产出。

• 政府在合作中应该重视与立法和司法部门间的关系,以减少合作过程中的摩擦。

• 政府需制定应对潜在摩擦的预案,避免合作中的预算超支和工期延误。

• 跨境合作需打破“协同计划,各自实施”的现状,提高参与者间的相互监督,实现合作效率的提升。

一、研究背景

珠江三角洲城市群是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。在过去20年间,该区域内城市个体间的协同治理已经全面普及,其中粤港两地多样化、深层次的协同治理成果最为突出。随着协同合作需求的不断深化,中共中央、国务院于2019年印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并提出将大湾区建设成为国际一流湾区和世界级城市群的战略目标。此项政策的实施使理解珠三角地区的协同治理网络变得愈发重要,而粤港两地协同治理的丰富经验对大湾区的未来发展有着极为重要的启示意义。

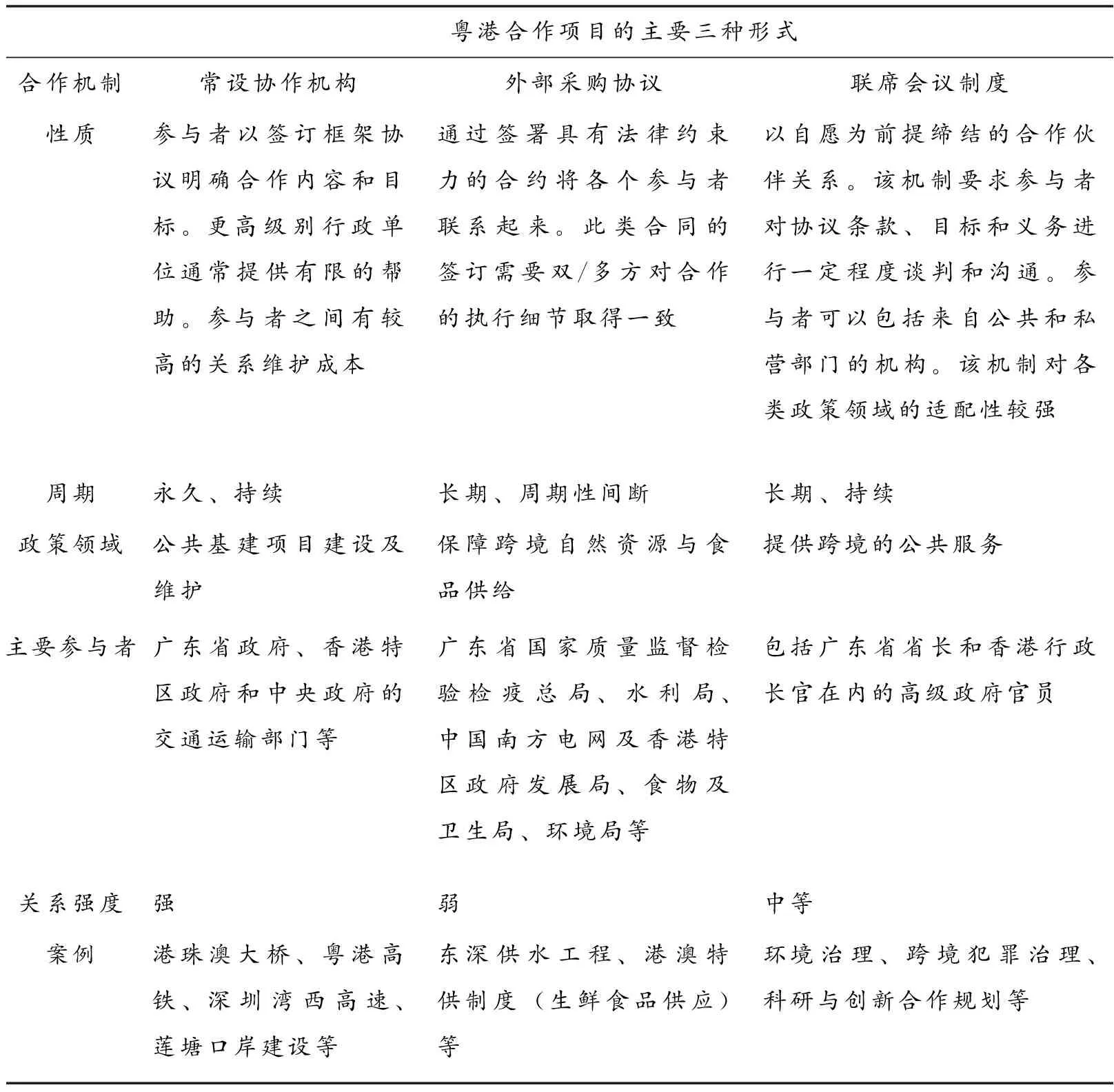

自1997年香港回归以来,粤港两地政府选择性地采用了以常设协作机构、外部采购协议、联席会议制度为代表的三种协同治理模式,以满足粤港之间不同层次的治理需求。常设协作机构主要被应用于大型基础设施的共建、共治和共享。来自广东、香港和中央政府的交通行政机构作为常设协作机构的主要参与者,共同参与到跨境大型基建的建设、维护和管理中。其中有代表性的合作项目包括港珠澳大桥、粤港高速铁路等。长期合同外包模式指的是协同双(多)方将自己的公共服务和治理需求以周期合约的方式全权委托其中一方负责。在粤港间的协同治理中,长期合同外包模式主要用于从合作方购买公共服务,比如跨境供水、食品安全和供应、电力供应等,其参与者主要包括:香港特区食物及卫生局、环境局以及广东省和国家质量监督检验检疫总局、水利局等。联席会议制度作为粤港政府协同合作的制度创新,是粤港协同治理从社会需求跃升至府际合作的制度保障,其牵头人包括广东省省长和香港行政长官在内的高级政府官员。经过多年的发展,联席会议在研讨经济发展的同时,兼顾了诸多民生领域的治理议题,例如环境、教育、医疗、交通和经贸等。

基于过去20多年的粤港合作经验,如何进一步提升协同行动能力始终是各方关注的焦点。现有文献将影响协同行动能力的主要因素归纳为信任、知识、资源、领导力(孟华,2019;Emerson et al.,2012),但这些研究所探讨的案例通常是在相似或者相同政治和制度背景下所展开的合作(Booher,2004;Borrs,2007;Donahue et al.,2013;Westman & Broto,2018;Yi et al.,2018),却鲜有研究关注存在制度差异的府际协同治理。而“一国两制”框架下的粤港合作提供了全面分析“制度因素”对协同治理影响的研究契机。

本文首先通过回顾协同治理有关文献阐明“程序和制度因素”的基本定义,然后在协同治理理论下解释该因素与协同行动力之间关系。通过文本分析和深度访谈,探究程序和制度因素在协同行动力构建中发挥的关键作用。最后,在理解参与者存在程序和制度差异的基础上,在结论部分建议区内决策者应在未来的协同治理中,将参与者间的程序和制度差异予以充分考量,以更有效地贯彻和落实《港澳大湾区发展规划纲要》中所提出的治理目标。

二、文献综述

(一)理论探讨

尽管国内外学者围绕“Collaborative Governance”展开了较为广泛的论述,但对其概念还尚未达成统一。英文文献中通常用“Collaborative Governance”作为协同治理的关键词。而这一概念在中文文献中则被概括为“合作治理”“协商治理”“协作治理”和“协同治理”等术语(李婷婷,2018)。颜佳华和吕炜(2015)先后从治理的主体、方式和机制出发,认为这四个概念的区别在于“合作治理”是一种较为自由的治理模式,具体指政府、私人部门和公民个人在公共治理中应遵循平等自愿的原则,并通过权力共享和相互合作,打破传统意义上全能政府自上而下的治理模式;“协商治理”则指政府和社会通过多种渠道沟通彼此立场,以提高公共决策的合理性,从而实现优化公共服务和维护公众利益的治理目标。“协作治理”是实现各方共同目标的一种分权治理模式,其本质是公共治理的参与者在遵循博弈原则的基础上协调和配合,但在执行的过程中需要一定程度的资源共享;而“协同治理”立足于利益相关者的共识,通过共享权力和资源保证整个治理网络的稳定和秩序,并强调最终目的是实现治理能力的超越与发展。

在西方公共管理的文献中,协同治理促使人们建设性地跨越公共部门、政府等级以及公共、私人和公民组织的边界,从而达到本不能或不易达到的公共治理目标(Ansell & Gash,2008)。吕志奎(2017)全面地归纳总结了国外协同治理文献存在的六个研究脉络,即契约主义、公民主义、社会建构、网络治理、公共价值和动态系统,并进一步提出构建国内本土化的协同治理理论,以适应和满足环境的变化和治理的需求。与西方国家不同,我国社会组织和公民个人尚不具备全面、深入参与国家治理的空间、资源与主体能力,所以在过去、目前乃至未来一段时期中,协同治理的实践更多地发生于政府层面的公共治理领域(丁忠毅,2017)。目前,国内已有大量文献对协同治理的理论发展进行了系统的梳理和阐述(郑巧、肖文涛,2008;孙柏瑛、李卓青,2008;姜士伟,2013;郭道久,2016;锁利铭等,2018)。追溯该理论的发展源头,国内有学者认为制度经济学中的“多中心理论”为协同治理提供了理论支持(王志刚,2009),而另一些学者则倾向于认为协同治理是“协同学”在社会科学中的运用(徐嫣、宋世明,2016)。周志忍和蒋敏娟(2013)从政府治理过程的角度,将我国诸多的协同治理实践系统地划分为三个类别:以中央权威促进的纵向协同模式,部门间的横向协同模式,以及围绕治理目标临时组成的条块化横向协同模式。

协同治理理论已实践于我国的公共政策和管理的诸多领域,如城市治理、公共危机、环境治理和基础设施建设等(Jing & Hu,2017;Ran & Qi,2016;Huang et al.,2017;李永亮,2015;郭鹏等,2017;周伟,2018)。姬兆亮(2013)探讨了在我国区域协同发展中引入协同治理理论的可行路径,并主张通过构建以政府为主体的协同治理机制,以实现部门间协同行动的普及化和本土化。王勇(2009)分析了协同治理在我国域内水资源管理中的实际效用,并指出构建协同机制对于防治跨流域水污染的重要性。马捷和锁利铭(2010)以跨区域水治理为背景,提出由于我国的区域发展水平、政府行政体制、公民社会环境和资源禀赋与发达国家有巨大差异,协同网络的建设应按照包含自上而下不同层次的各个部门。与此同时,他们还建议为各种利益相关方建立横向的行动规则,以便为公共政策的制定和实施提供基础。

协同治理同样作为实现区域一体化发展的重要手段受到学界的日益关注。与之相关的研究领域主要包括:区域划归、府际协作网络、行政改革和跨部门协作(张紧跟,2009)。叶林(2010)和李响(2011)分别以珠三角地区的粤港合作和长三角16个主要城市的经济协调为背景,提出区域一体化合作已经成为我国地方政府治理和推进公共政策的主要手段之一。欧黎明和朱秦(2009)提出在区域一体化发展的背景下,在参与者之间建立信任是提升协同治理能力的关键。锁利铭等(2013)以珠三角9+2城市群为背景,解释了地方政府跨界政策网络的形成过程,并指出实现信息互通和建立信任关系,能够降低地方政府正式和非正式合作关系中的交易成本。锁利铭和廖臻(2019)利用制度性集体行动框架中的不同纬度,对京津冀府际联席会议制度进行动静态分析,提出联席会议制度作为府际协同网络的一种形式,是促进区域一体化发展的重要工具。

(二)协同治理能力建设

协同治理能力决定公共服务的质量和政策实施能否成功。在构建协同机制的过程中,建立和提高参与者间协同行动的能力与政策实施的过程和结果直接相关(Emerson et al.,2012;丁忠毅,2017)。国内现有文献主要从政策的视角将协同行动力与协同结果挂钩,但对构成该能力的要素没有明确的分类研究(李婷婷,2018)。而以柯克·爱默生(Kirk Emerson)等为代表的学者将信任、领导力、知识、资源和制度设计概括为构成协同行动力的要素,并提出信任和领导力是促使各方积极参与协同行动的主要因素,且对协同行动能力的建设和协同结果有显著的正向影响(Emerson et al.,2012;秦长江,2015)。现有文献对信任、领导力、知识和资源供给展开了全面而深入的讨论,但对程序与制度设计因素的研究却只是浅尝辄止,大多仅停留在概括性的描述阶段。这是由于协同治理网络的实施大多都在拥有相似甚至相同程序和制度设计的参与者间展开(Yang,2017;Yi et al.,2018),而参与者存在异同程序和制度因素的协同治理案例却鲜有发生。

(三)程序与制度设计因素

彼得·林(Peter S. Ring)和安德鲁·范德文(Andrew H. Van De Ven)(Ring & Van De Ven,1994)认为,协同治理中的程序和制度设计主要指参与者之间的谈判模式,而不同的谈判模式对参与者的行为有显著影响。通过在协同网络中灵活使用正式和非正式的谈判程序,参与者更容易建立彼此间的信任或对治理目标迅速达成一致。在实现信任的基础上,参与者可以通过签订正式的文本协议,以明确伙伴关系并确保承诺的有效性。约翰·布莱森(John M. Bryson)等(Bryson et al.,2006)认为程序和制度设计的主要作用是构建协同治理网络的内部决策机制,而高效的决策机制往往被证明可以使协同行动的结果更符合预期。安玛丽·汤姆森(Ann Marie Thomson)和詹姆斯·佩里(James L. Perry)(Thomson & Perry,2006)认为协同机制发起时自然形成的协商方式与执行力低效有直接关系。只有当参与各方实现平等沟通和谈判,并在决策、行为规范、议程设置、权力分享等方面颁布明确的协议和规则,才能有效地推动协同行动。柯克·爱默生等(Emerson et al.,2012)所讨论的程序和制度设计因素主要是指正式的文件和非正式的决策和执行机构。布林顿·密尔沃德(H. Brinton Milward)和基思·普罗万(Keith G. Provan)(Milward & Provan,2006)建议协同治理网络中的常设执行机构应当为日常工作制定透明的权责结构和规章协议。

作为程序和制度因素的重要组成部分,正式程序包括法律法规、合同契约和管理规则。正式程序通常适用于建立、约束和管理静态的合作机制,并通过授权参与者加入协同行动的合法性来保障协同治理网络达到预期产出。陈斌等(Chen et al.,2015)以泛珠三角省际合作为背景,对此观点做出讨论,认为正式程序中不同形式的文件对协同治理网络的形成起到了推动作用。在协同治理这个特殊的语境下,本文中所指的法律文件是一个系统的存在,它由政府或立法机关起草,用来监管和影响参与者在协同治理网络内的决策和行动。合同协议确定了参与者在协同治理过程中的合法身份、作用角色和法律责任。最后,管理规则是参与者根据自身在协同行动中的角色所制定的,其目的是确保决策能够在协同行动中得到全面的执行。

与正式程序对应,非正式程序在本文中指直接参与者和间接参与者之间的动态关系(Relational Dynamics)。直接参与者指的是协同行动中参与决策和执行过程的持份者,通常是与治理目标有直接权责关系的行政机构。而间接参与者指不直接负责协同行动具体实施的部门,包括立法机构、司法机构和其他辅助类的行政机构。此类部门参与协同行动的可能性和对协同行动的影响力往往取决于政治制度的安排。具体来说,间接参与者可以通过对政府行政机构的监督和制衡来实现对协同行动的影响。立法机构和司法机构在行使对行政机构监督、建议和裁判等权力的过程中,有可能影响行政机构在协同治理网络中的协同行动力,进而导致协同产出低于预期。关于此种非正式程序对协同网络的影响,陈斌等(Chen et al.,2019)以泛珠三角政府间的跨区合作为背景,指出“一国两制”下港澳特区与内地的制度差异会导致一定的合作风险。他们进一步建议建立有效的信息互通机制以缓解因制度不同所产生的协调、分工和执行成本。

(四)理论分析框架

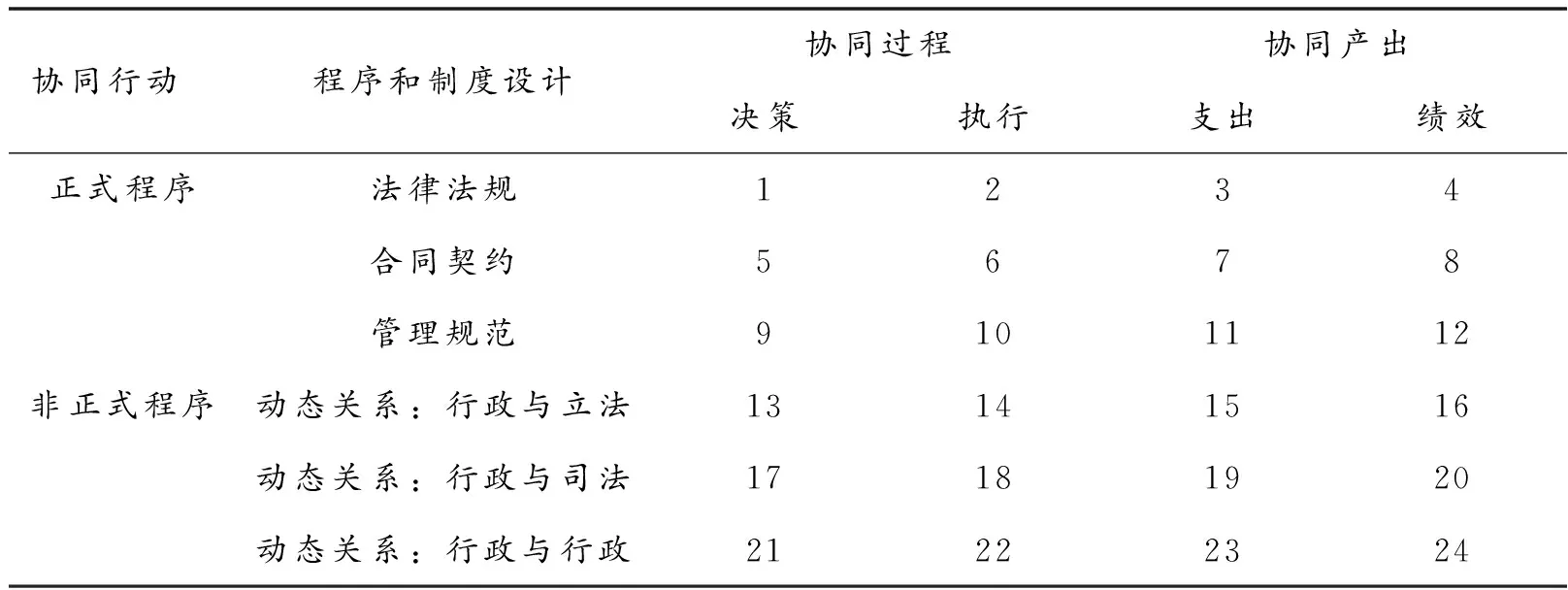

本文将程序和制度设计分为两个类别,即正式程序和非正式程序,并检验其对于协同行动是否存在影响。通过上述文献回顾,本文首先将正式程序细分为法律法规、合同契约和管理规则,并将非正式程序划分为直接参与协同行动的行政机构与立法、司法等间接参与机构之间的动态关系。其次,本文将协同行动细分为行动过程和行动产出两个部分。行动过程以参与者在决策和执行阶段的合作是否顺畅为指标,意图了解协同行动的效率是否受程序和制度因素影响。而行动产出则以财务支出和实施绩效为评估指标,观察协同行动的结果是否与初始目标一致。

三、研究案例和研究方法

(一)研究案例

基于粤港合作的历史背景,我们梳理了两地在不同议题上的合作案例,并参照理查德·费洛克(Richard C. Feiock)(Feiock,2013)提出的机构集体行动协同机制(Collaborative Mechanisms for Addressing Institutional Collective Actions),将这些案例进一步归纳为以下三类(见表1)。

表1 粤港合作案例的主要类别

资料来源:作者自制。

在本文选取的三个案例中,港珠澳大桥的筹划和建设涉及了香港、澳门和内地工作组多层政府机构的广泛参与。这一基础设施原计划投资381亿人民币,于2009年12月开工。但从结果来看,港珠澳大桥的决策时间、实施规模和建设成本都远超最初的估计,使其成为内地和香港协同治理领域很有分析价值的案例之一。东深供水工程是受中央政府支持并于1965年启动的跨境供水工程,50多年来,基本满足香港社会的生产和生活用水需求。根据香港水务署发布的资料,截至2018年,东深供水工程输送的水量已占香港总用水量的70-80%,总计达237亿立方米。香港每年在东江水的采购上花费约40亿港元,但水价和供水量仍然是两地政府存在争议的问题。珠三角空气污染治理合作源于该地区自上个世纪以来一直遭受的空气污染问题。2003年,两地政府制订了《珠江三角洲区域空气质素管理计划》,就减少废气排放开展合作,并在珠江三角洲空气质素管理及监察专责小组及周期性联席会议的机制下跟进相关工作。然而经过十余年的合作,广东和香港的空气质量仍未完全达到当初所共同所设立的治理目标(健康空气行动,2018)。时至今日,空气污染仍然是整个珠三角地区府际合作重要的环境议题之一。

港珠澳大桥、东江—深圳供水工程及珠三角空气污染协同治理网络作为本文选取的三个具体研究案例分别代表了表1所总结的三种典型的协同治理形式。这三个案例均具备涉及两种不同制度下多层级利益相关者的共同特点,且都对粤港两地的经济发展、政府财政管理和社会环境产生了极为显著的影响。同时,本文以三个合作案例中的典型问题为分析的切入点,通过以协同行动的过程和产出为衡量指标,探究程序和制度因素在构建府际协同行动力中所发挥的影响。

(二)研究方法

本文首先利用文本分析的结果确定程序和制度设计对协同行动的影响是否存在,再通过将文本分析的结论转化为访谈问题,试图从知情受访者处验证该结论是否可靠,并为研究结论收集更翔实的事实根据。文本分析框架详见表2。通过将程序和制度设计下的六个子类与协同行动下的四个子类建立联系,首先将表2中的24组交叉关系转化为24个编码,而后在关于三个案例的总共217份文件中试图找到能够验证各组关系存在的证据。例如,在编码簿中,编码2的具体定义是:法律法规与协同过程中的执行工作是否存在影响关系。在文本分析过程中,如果发现有文本印证了编码2所代表的关系,即可判定该关系存在。以港珠澳大桥为例,透过文本中的表述“于2014年中,由于内地改变了海砂出口程序,承建商需要重新办理海砂出口执照,影响进度;及由2015年2月开始,内地新环保法规禁止珠江口内伶仃岛附近开采海砂,影响填海工程进度”,可以直接判定编码2所代表的法律法规对协同过程的影响是真实存在的。

表2 案例分析框架

资料来源:作者自制。

四、研究发现:程序和制度因素对协同行动的影响

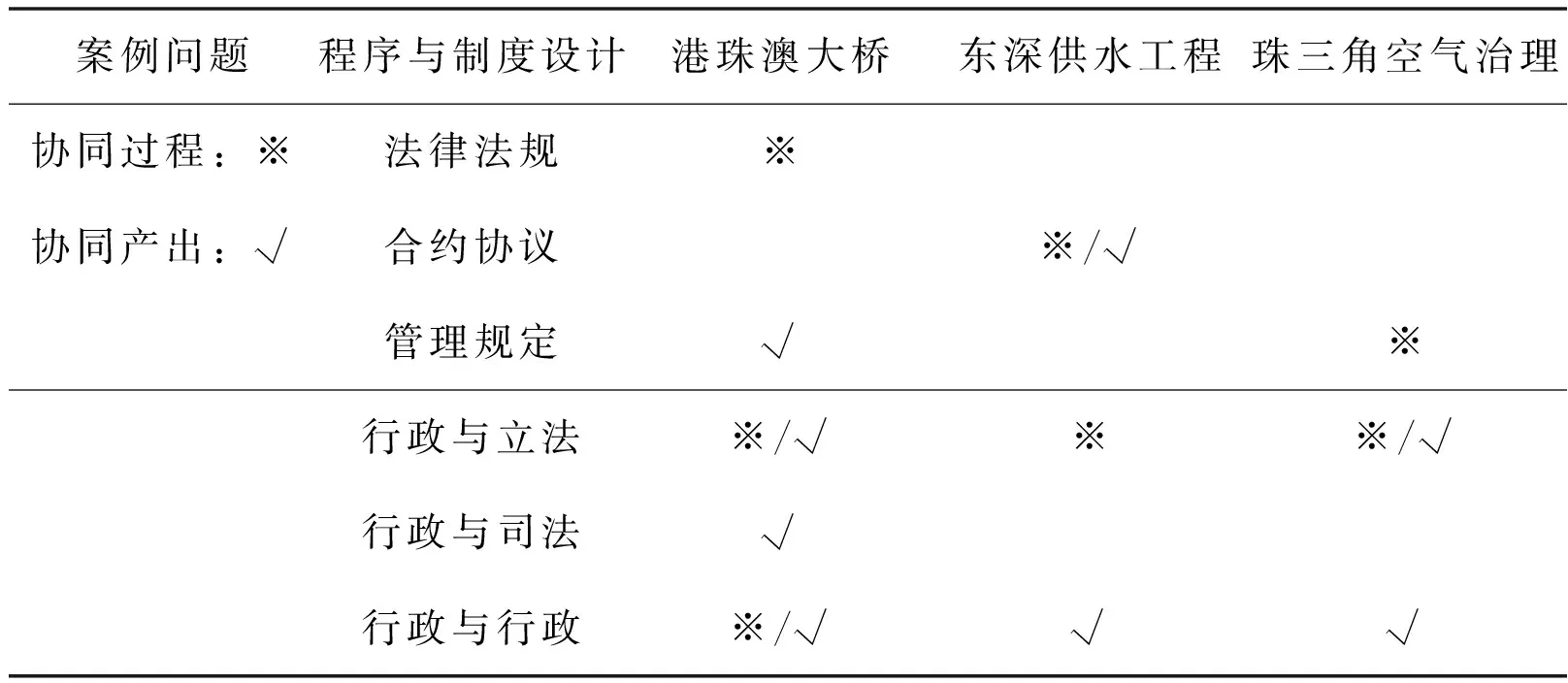

基于分析结果,本文将粤港协同机制中的程序与制度因素与所选三个案例中存在的问题联系起来(见表3)。结果显示,以港珠澳大桥为代表的常设机构模式由于涉及多层次的参与者并受制于各方不同的法律法规,最容易受到制度差异的影响。尤其是非正式程序(动态关系因素)对协同行动的过程和产出都有明显作用。其次,通过横向比较三个案例的分析结果,研究者发现非正式程序比正式程序对协同行动的两个方面都产生了更多的影响。最后,通过合并三个案例中的发现,发现协同过程的不稳定因素主要来自非正式程序,即立法和司法机构与行政部门的动态关系。而协同产出的波动同样来自非正式程序,但该指标主要受行政机构内部跨部门的动态关系影响。下文将结合案例分析和深度采访对这一文本分析结果进行进一步的阐述。

表3 程序和制度因素对协同行动存在的影响

案例问题程序与制度设计港珠澳大桥东深供水工程珠三角空气治理协同过程:※法律法规※协同产出:√合约协议※/√管理规定√※行政与立法※/√※※/√ 行政与司法√行政与行政※/√√√

资料来源:作者自制。

(一) 案例分析:港珠澳大桥

在港珠澳大桥的建设过程中,正式程序中的法律法规和管理规定对协同行动产生了影响。首先,法律法规对行动过程的直接影响可以体现为低于预期的行动产出。例如,港珠澳大桥香港段的工期停滞与内地政府执行新环保法所带来的建筑材料供应失衡有关。在文本分析中,香港政府曾写到:“2013年下旬,广东省政府因应环保理由调控了石场的开采量并整顿国内部分石场,石料不足够应付工程进度的需求;及由2015年2月开始,内地禁止于珠江口内伶仃岛附近开采海砂,影响填海工程的进度”(香港立法会,2015)。其次,顺应相关法律法规所制定的管理规定对行动产出也有一定影响。例如,为了落实粤港两地环境保护法例对中华白海豚的保护,大桥施工方出台的管理规定以工期延后为代价,对工程船只的航速和频次做出了限制,并为减少海底施工对水域污染而采用了价格更高的施工技术。

同时,非正式程序对协同行动同样存在影响。从行动过程来看,行政和立法机构间的动态关系影响了对港珠澳大桥的拨款进程,进而间接地影响了工期。在香港政府向立法会提交的说明文件中,发现港珠澳大桥主桥在建设过程中存在严重的财政超支现象。根据香港立法会公开的会议文本记录,部分立法会议员在议会辩论过程中以质询为手段阻挠大桥的额外拨款申请。根据时任香港立法会公务小组委员会主席卢伟国的发言记录,香港政府当局于2015年1月16日将港珠澳大桥的额外拨款申请提交至立法会,但在6月9日的会议上泛民主派议员通过动议中止了是次拨款申请的审议程序。经过反复拉锯,此项拨款申请被拖延至2016年1月才获得立法通过。深度访谈中来自广东方面的受访者也同意“香港立法会中的‘拉布’现象是导致大桥延迟通车的主要因素”这一说法。

行政和司法两部门间动态关系对协同行动的影响体现在行动产出中。文本分析发现,香港高等法院针对港珠澳大桥环境许可证的司法复核提高了工程的开支并显著延误了施工时间表。在2011年11月8日立法会审议的港珠澳大桥额外拨款申请中,香港政府指出司法复核所造成的延误令大桥的本地工程费用增加约65亿港币。这其中的主要原因包括修改施工方法以追赶被延误的工程时间,以及应对通货膨胀所带来的价格上升。而针对司法复核对工程进度的影响,在2016年12月1日的立法会质询中,时任香港路政署署长钟锦华表示:“(港珠澳大桥)工程计划因该宗司法覆核案件而延误了1年”。

行政部门间的动态关系也同样影响了协同行动。此种影响在港珠澳大桥的案例中表现为当行政机构在决策中因利益冲突导致了协同行动迟迟无法得到执行。例如,港珠澳大桥在1983年由香港商界首倡,但由于参建者在财务分担的谈判中无法取得一致,大桥的规划和谈判工作一直被搁置到2003年才初有进展。然而,相关的协同行动在2005年前后再度因为走线问题被悬置。在针对大桥走线的谈判中,广东省希望采取双Y方案将深圳包括在内,为珠江东西岸的人口往来提供交通便利。而香港则更多考虑自身在珠三角地区的经济“领头羊”角色,提议施行将深圳市排除在外的单Y方案。深度访谈中香港和广东的受访者也都证实了粤港行政机构间的博弈过程,并指出项目最终得以进入施工阶段是得益于中央政府出面协调。

(二)案例分析:东江供水工程

在东江供水合约协议的签署过程中,粤港两地政府曾就协同产出的财政支出存在分歧。在当前 “统包总额”的购水方案下,香港每年以一定的价格买断东江8.2亿立方米的预留供水量。在重金一次性买断年度供水配额的前提下,香港的实际引水量则按照当年的现实使用量供给(王雨,2017)。这意味着香港政府每年都要为未使用的供水量浪费大量金钱。根据香港水务署发布的数据,仅在2016年,香港政府就为未使用的供水配额支付了10.46亿港币。在2018—2020年新协议谈判过程中,香港政府曾向广东方面要求采用“按实际供货数量支付”等其他支付方式,而广东方面最终未采纳了这一建议,并坚持在新签署协议中沿用之前的付款方式(香港立法会,2017)。此次谈判的过程和结果造成了议员和公众对香港政府的诸多不满。在2017年11月28日发展事务委员会的会议过程中,黄碧云议员就曾指出东江购水协议的谈判过程缺乏透明,并质疑“政府当局有否向粤方取得营运成本的相关资料,包括向香港供水所需的实际用电量及所招致的成本等”,以及对“当局与粤方就新协议进行磋商时‘黑箱作业’,并未有提供所有的相关材料于委员考虑”的行为感到失望(香港立法会,2017)。立法机构对于行政机构在东江供水协议所规定的水费和水价上未能达成内部的统一共识,导致双方对协同产出的评价存在差异。

受制于协同行动中粤港双方的不同利益诉求,行政机构的动态关系一定程度上导致了双方对东深供水工程的协同产出存在分歧。基于对河源及惠州相关水务部门和环境保护部门的采访,发现两地对东江供水工程的看法截然不同。惠州市东江流域管理局的相关负责人表示:“上游城市(包括河源、惠州等)为了保证东江的供港用水投入了巨大的人力和财力,通过治理,整个东江流域,包括淡水河和石马河(东江流域支流)的水质在这些年都有显著的提升。而这些水质的治理和维护成本都未有在香港购水的成本中体现。”由于信息不对称,香港的立法机构对于东江水价的讨论始终停留在探讨“工程运营成本”“供水所需用电量”“汇率变动”和“物价指数”等技术层面成本,而未能对东江供水工程背后整个体系化的生态维护、水量调度等因素作出相应考虑。

(三)案例分析:珠三角空气治理

目前粤港区域大气污染治理的管理规定中尚存在两地执行标准不一致的问题,这为协同行动的过程设置了障碍。粤港政府连同澳门政府于2014年签署的《粤港澳区域大气污染联防联治合作协议书》旨在促进珠江三角洲地区在防治空气污染方面的合作,但两地政府现行的评价考核标准乃基于不同的环境空气质量标准和评价方法,就可悬浮粒子PM10而言,与广东省相比,香港采用是世界卫生组织中期目标-2所指明的严格标准,即每日及每年的PM10的标准分别为每立方米100微克及每立方米50微克。而广东省则采用了世界卫生组织中期目标-1所指明的标准,即每日及每年的PM10标准分别为每立方米150微克及每立方米70微克(香港立法会,2014)。除此之外,两地政府所规定的二氧化硫和一氧化碳的排放标准也存在差异(香港环境保护署,2018a;中华人民共和国环保部,2018)。执行标准存在的差异不仅阻碍各方有效评估协同产出,同时也给公众监督带来了困难,从而导致了协同行动中参与者间的信任问题。

除了存在不一致的治理标准,管理规定也未能明确要求各方及时且全面地公开空气污染信息。通过文本分析,发现香港政府每年均会发布年度空气污染物排放量的清单报告,以方便立法会和公众对其环境保护工作的有效监督。但在目前季度性地发布的《粤港澳珠三角区域空气监测网络监测结果报告》中,有关广东方面的空气污染排放信息仅涉及污染物浓度,而未有涉及各项污染物的排放量(香港环境保护署,2018b)。这一信息差异引发了香港社会和一些民间环保组织的质疑,他们指出空气污染物的排放指数是制定空气质量管理政策的重要参考依据,而在缺乏关于污染物排放量和排放源信息的情况下,公众无法监测政府现有减排措施是否有效。香港特区立法会环境事务委员会的议员则将区域污染治理效率低下的原因归咎于内地的工业活动并未受到环保部门的有效监管。考虑到跨境监管问题,一些议员敦促香港政府采用高科技手段,如卫星测绘和遥感监测,来监视污染情况,以便更准确地追踪污染源并加以治理(香港立法会,2014)。虽然粤港减排合作始终强调信息的公开性和透明度,但现阶段信息公开的局限性所导致的信任问题已成为两地政府达成预定治理目标的阻碍。

五、讨论:程序和制度因素对协同行动的影响机制

综合研究发现,本文建议行政部门在构建和参与协同治理网络时,要在决策和行动中对立法机构的制衡机制给予足够的重视和考量。香港立法会机构作为间接参与者,在协同行动中主要承担监督行政部门的职责。本文发现“行政-立法”这一组动态关系对三个案例中的协同行动均产生了不同程度的影响。香港立法会通过拖延其对港珠澳大桥的预算拨款,对项目的进程加以影响。而在东深供水工程的协同行动中,香港立法会则通过行使其监督权,向香港政府施压要求提高谈判过程及结果的透明度。在珠三角空气治理的协同过程中,香港立法会要求香港政府向广东方面索取更多管理数据。简言之,作为协同治理网络的间接参与者,香港立法会能透过与政府的动态关系持续影响协同行动的过程和产出。

以港珠澳大桥为例,本文发现“行政和立法间的动态关系”对协同行动的影响体现为两地政府预算过程。内地政府的预算过程通常由行政部门主导,其预算的执行则主要以本级政府的税收为保障,并通过上级政府的财政转移支付和行政划拨作为补充。在各个财年内,地方政府的预算由辖区内各部门经研究汇集而成。由于行政主导的惯性和信息不对称,地方人大系统在审议政府提交的年度预算时,几乎很少出现行政和立法意见有冲突的情况(朱光磊,2002)。

与内地政府的预算过程相比,香港政府获得预算的过程受立法会影响较大。特区《基本法》第七十三条赋予了立法会对于政府行政开支的监督权限。香港政府需要在当前财年结束前将下一年度的预算案提交立法会审议,并派出行政机构的高级首长接受议员们的质询。立法会议员有权将庞大或重要的开支项目从年度预算案中拿出,以便日后做单独讨论和投票。在必要时,立法会可对开支项目组建单独的法案委员会,以广泛征求社会公众和议员对于审议项目的意见和建议。

近年来,香港立法会个别议员曾通过各种手段,屡次阻挠政府提出的财政预算申请。例如,由于立法会《议事程序》规定议员有权对在审法案提出“中止讨论”动议,在本文所选的三个案例中多次发现议员以该种动议为手段,试图阻碍和拖延预算的审议过程。诸如此类的拉锯直接导致香港政府在粤港跨境协同治理中缺失适时的灵活应对能力。因此,香港政府和立法会在预算过程中的摩擦可以被认为是导致粤港协同治理网路无法完全履行协同行动的主要原因之一。

第二,本文建议协同治理的参与者应主动建立彼此间的信任关系。参与者相互之间的信任关系是共享动机形成的首要条件(Whetton & Cameron,2007)。这里的主体不仅包括协同过程的直接参与者行政机构,同时也包括立法机构、司法机构等间接参与者。目前粤港合作中的信任问题不仅存在于直接参与者之间,比如香港政府对广东方面所执行的空气质量标准存在疑问。信任问题同时也存在于直接和间接参与者之间,例如香港立法会对香港政府在东深供水协议中谈判能力的质疑。

本文发现,在协同行动中实现一定程度的信息共享或许能够帮助消除参与者间的信任问题。以香港为例,为了帮助自身更好地履行监督职责,立法会议员在三个案例中均要求政府提供更多信息,诸如协同行动中的合约细则、会议纪要、资金流动和管理数据等。然而就目前来看,由于程序和制度因素差异所导致的信息不对称,很多协同行动对于港方间接参与者来说依旧等同于缺乏透明的“黑箱”。因此,在今后推进粤港合作乃至大湾区的协同发展时,项目信息公开透明是各方建立互信的必须条件。

第三,《宪法》和《基本法》所诠释的香港、地方、中央政府间的特殊关系对香港政府能否有效落实协同行动产生了影响。在港珠澳大桥的合作过程中,内地政府在资源、技术和经验等方面的优势使得该治理网络中的领导力和话语权逐渐向内地方倾斜。例如,香港政府因本地资源匮乏需要长期从内地进口工程材料。但此种供求关系导致香港方面的工程开支和施工进度时常受到内地建材市场波动的影响,而解决此类问题的主导权在内地政府手中。随着港珠澳大桥人工岛填海工程全面展开,珠三角周边地区的砂石供应商以拒绝供砂为威胁坐地起价,致使工程进度一度滞后超过半年。在香港政府的反馈下,广东省有关部门依据《反垄断法》对涉事供应商的违法行为积极查处,从而保证了工程期间的海砂供应。

由此可见,在“一国两制”的特殊背景下,香港政府既是“两制”下中央政府设立的、享有高度自治的特别行政区政府,同时更是在“一国”体系下受国家宏观形势和政策所影响的地方政府。通过对港珠澳大桥的案例分析,研究者发现香港政府在协同行动中对内地政府的配合有一定依赖。而产生此种依赖性正是香港政府自身协同行动能力不足的结果。

六、结论与启示

在柯克·爱默生等(Emerson et al.,2012)所提出的协同治理机制中,程序和制度因素对于构成协同行动能力有着举足轻重的作用。而“一国两制”背景下的府际协同治理提供了一个独特的背景,以探究当参与者的程序和制度存在差异时对协同行动的影响。在粤港跨境合作的三种协同治理模式中,本文首先发现以港珠澳大桥为代表的常设协作机构最易受到程序和制度差异的影响。这是由于常设机构增加了参与者间的日常交往频次,因此多层次、多样化的参与者更宜受制于不同的动态关系和法律文件的影响之下。

其次,非正式程序(包括直接和间接参与者之间的动态关系)比正式程序(包括法律法规、合同契约、管理规范)对协同行动有更显著的影响。这体现了以人的意志为主导的动态关系存在很大的随机性和不确定性,在协同行动中很难被行政部门预测。而正式程序的静态文本通常较为明确且不易受人为因素影响,只要行政机关预先对其做出应对,则其对协同行动可能产生的影响则相对可控。

第三,协同行动过程中的主要问题来自直接和间接参与者间的动态关系,而协同产出方面的波动则主要来自行政部门内部的动态关系。这意味着现有的粤港合作依然处于“协同计划,各自实施”的模式之中,而由于独立实施的过程缺乏其他参与者的有效监督,所以容易形成合作产出与原先计划之间的落差。

通过回顾粤港合作中的三个典型案例,本文认为程序与制度因素中的正式程序主要用于构建双方的协同治理机制,而参与各方在协同行动中的摩擦则主要由非正式程序所导致。本文建议决策者和行政机构在制定未来的合作计划时,应在认知参与者间存在制度差异的同时,将非正式程序可能对协同行动造成的影响加以考量。比如,在推进粤港澳大湾区建设的过程中,内地政府部门在敲定与香港政府的合作计划时,应充分权衡香港内部政治生态中立法、司法部门对该政策的态度和影响,从而维持协同网络的稳定和效率。同时,对香港公共机构间的动态关系加以充分考量也将帮助内地政府部门减少行政资源浪费,并提高各级政府对区内跨境公共问题的治理能力。