穿越时空,生命就此延续

2020-05-14京根儿

京根儿

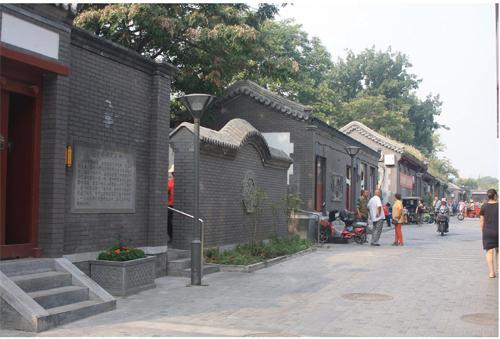

从蒙古与满清旗兵驻扎之处的“鞑子桥”到平头百姓的生活之所;从老舍先生笔下的骆驼祥子到《我这一辈子》中的“臭脚巡”;从曾经杂乱的狭窄街巷到如今敞亮古朴的步行街。达智桥胡同以一种特殊的方式向世人诉说着这座城和生活在这城中人的故事。

一位老人默默站在达智桥胡同内松筠庵的门前,他时而凝望那并不高大更显破旧的老房子,时而触摸着斑驳的老墙。与普通路人和旅游者不同,他更像是在与这老房交流、诉说、聊着家常……杨宝兴,杨继盛第十五代孙,他面前的松筠庵正是杨继盛故居和后人纪念这位明代著名谏臣之所的杨椒山祠,以及“公车上书”的发源地。在杨宝兴看来,眼前的老宅与身处的这条老街并非简单的北京符号,更是这座城市发展历史的写照,承载了这座城市一种特殊的气质。

整洁的胡同述说前世今生

城隍爷的后代

各地方都有城隍爷,而在北京的二位城隍爷却更为亲民,他们曾经就是我们身边活生生的人,而因为骨子里的一份气节,一份舍身取义的浩然正气才备受后人敬仰。一位是至死不降元兵的宰相文天祥,一位便是杨继盛了。在杨宝兴的介绍中,我们揭开了杨继盛之所以能够列入“仙班”的原因。

杨继盛,明正德十六年生于河北容城。从小家里就不富裕,母亲早亡,而他白天放牛,晚上则秉烛夜读,终于在明嘉靖年间考取进士,官至兵部员外郎。

让人们熟知的是杨继盛与严嵩的一段“针尖对麦芒”的战斗历史。当时严嵩虽然身在高位,但其臭名昭著已经被很多人所鄙视,于是杨继盛以“十不可五大谬”上疏谏阻,结果却是被仇鸾及把持朝政的严嵩诬陷而下狱遭贬。他愤愤然,于是死劾严嵩,列举严嵩“十大罪五大奸”,但终因嘉靖昏庸、朝政昏暗,再次被诬下狱,备受严刑摧残。

据史载,他在诏狱期间,曾受廷杖一百的处罚。一位同僚实在看不下去,托人送给杨继盛一副蛇胆,并转告他:用此物可以止痛。然而,杨继盛再次表现了他的无惧无畏与超人勇气:“我杨椒山(杨继盛号椒山)自己有胆,用不着这个!”然而,虽然杨继盛对国一片衷心,但还是在嘉靖三十四年,被下诏处死,年仅40岁。他在临刑前视死如归,吟诵出了名句“浩气还太虚,丹心照千古。生平未报恩,留作忠魂补”。杨继盛死后7年,严嵩父子被礼部尚书、东阁大学士徐阶等人斗倒,不得善终。明穆宗登基后,为前朝冤案大臣平反,追赠杨继盛太常少卿。

看着资料,怀念曾经的记忆

纵观杨继盛的一生是短促的一生,勤奋坚毅,清正廉洁,光明磊落,实为中华之楷模,为官之表率。1551年,杨继盛被贬为临洮典史,他用自己的俸金及变卖坐骑办起了超然书院,目的是为当地少年和少数民族的孩子接受良好的教育。几百年来,甘肃临洮的广大民众称杨继盛为“杨父”。临洮人的住宅楼群称之为“椒山社区”,还有以杨继盛名字命名的椒山中学、椒山街等。

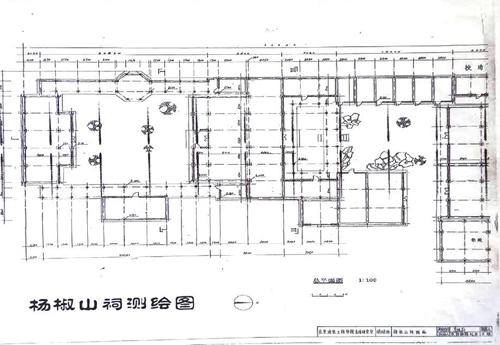

杨椒山祠测绘图

明朝隆庆年间,达智桥杨椒山故宅——松筠庵设神像,为北京城隍爷,城内外广为侍奉。万历二年被册封为护国保宁王,此处香火颇盛。“读书饮酒四十年,乌纱头上是青天。男儿遇到凌烟阁,第一功名不爱钱。”中国人民的伟大领袖毛主席非常崇敬杨继盛,说,城隍爷,我们来京赶考,希望能过您这一关。对这首诗,毛主席说,诗言志,椒山先生有此志,乃才有此诗。杨继盛500年来一直是中国历史上的文化名人,以为民、清廉、气节高尚著称。

结缘这座城

“如今我70多岁,但我仍然保持着每天与杨继盛最少有半个小时在一起。”杨宝兴告诉笔者,或许因为自己是杨继盛这样一位特殊城隍爷的后裔,所以杨宝兴从“文革”后期便开始对杨继盛的研究,一晃几十年。伴随着研究的深入,自己也寻找到了生活的“精气神”。谈起最初与杨继盛历史文化研究结缘,还要从当初的思想转变开始。

“文革”时期,很多传统文化遗迹遭到了不同程度的破坏,作为明朝人的杨继盛也不能幸免。“文革”后期,杨宝兴的家人们便开始以写信等方式,呼吁政府能够将杨继盛的精神文化重视起来。但因各种原因,家人的诉求并未得到肯定。杨宝兴深深感到,不能单纯倚靠政府去重视、去扶持,作为后裔的自己应该踏踏实实从挖掘资料,整理梳理历史脉络,让杨继盛的故事以一种“接地气”的形式,被更多人所知,这才是后世子孙应该做的。

于是,杨宝兴便开始了一种“海中寻宝”的方式,寻觅着杨继盛的足迹。几十年来,他根据家族前人的叙述,到处搜寻古籍,凡有关描述杨继盛的相关报道、图册、诗词、文章、短信等进行收集,印存,抄录,详细阅读历史文献,潜心拾文,反复系统地梳理。有时为了求证一丝线索,往返数次,直至探索到真文实据才肯罢休。在这样的寻觅历程中,杨宝兴越加感受到了杨继盛精神的伟大,而杨继盛相关的历史文化也在这样一个执着的后裔手中,越加丰满鲜活。杨宝兴坦言,正是杨继盛让我与这座城结下了不解之缘,更重要的是,我从中获得了无数愉悦与幸福。

北京有会馆385个,宣南地区占70%左右。当年进京会试的公车举子来京后都要到杨椒山故宅——松筠庵来视奉杨继盛。一方面是敬仰杨继盛,另一方面也是希望自己如能考中进士,做一名跟杨继盛一样的士大夫。正因为此地成为了文人墨客纷至沓来之所,留下了不少佳作。如乾隆壬戌年,马长淑题诗一首:“赡拜孤忠遇象贤,捧来手迹当依然。非关铁画银钩笔,自爱忠肝义胆传。磊落丹心留汗简,峥嵘浩气满云笺。鸿毛泰岱胸中宝,刀锯何曾介眼前。”大学士刘墉慨然题跋:“顽懦从来不汗颜,坊民以此尚逾闲。捐生那计终无补,知死犹闻重似山。何日墓门飞鸟去,只今祠屋夜鸟还。平生讲席留足迹,萧瑟松风昼掩关。”高阳也评道:“明朝杀谏臣,自此而始;反激排荡,致使言路趋于偏激,由意气而戾气,国亡始息。说严嵩是明朝第一罪臣,亦不为过。然而此养奸纯出于世宗的姑息,世有亡國之君,乃有亡国之臣,于此又得一明证。”

与路人攀谈,分享历史

主人公站在这里,不知心里是什么感觉

然而伴随着时代更迭,松筠庵也经历了风风雨雨,院中的不少石刻被毁的被毁,丢失的丢失。杨宝兴看在眼里,急在心中,他相信偌大的北京城一定能够寻觅到这些石刻题跋的踪影。功夫不负有心人,杨宝兴终于在北京石刻博物馆找到了一块石碑,博物馆的工作人员告诉杨宝兴,虽然这些残片并未对外展出,但它们将安全地被保存在库房之中。

除此之外,杨宝兴在国子监中,也找到了杨继盛的印记。他在走访石刻专家的过程中,专家告诉他在国子监的进士碑群中,会有关于历代进士的记录。杨宝兴首先在69号碑上寻找到了印记,但发现并没有“对上号”,認真的他再次找到专家,最终在38号碑上找到了杨继盛的记录。

“听您说了这么多愉快的经历,相信在这愉快的经历背后,也会有值得记忆的坎坷。”笔者简单的一句话,让杨宝兴多了几分激动。

那时候杨宝兴还在一家单位做人事工作,突然听说杨继盛当年被贬之地甘肃临洮有一座杨将军庙。这一消息让他按捺不住探访的冲动,于是便踏上了从北京奔向甘肃之路。然而,当年的甘肃临洮还属于交通不便的偏远地区,下了火车换汽车,甚至有些地方并没有公共交通,只能靠搭车或徒步前往。就是在这样一种“跋涉”中,杨宝兴终于来到了早有耳闻的杨将军庙,当他发现与祖辈任何关系都没有的时候,心情真的有种一落千丈的感觉。更狼狈的是,由于路途环境恶劣,新买的旅游鞋居然“张了嘴”,周围还没有卖鞋的,最终一双张着嘴的旅游鞋与他一同回到了北京……

在杨宝兴看来,每一段经历都很珍贵,无论是成功与失败,收获的多与寡。如今晚年的充实与精力充沛,均得益于对杨继盛的寻觅与资料的不断丰富。更让他欣慰的是,越来越多与杨继盛有关的元素在这座城市、在这个时代拥有了新的生命。

延续记忆的年轮

胡同简介迎接过往行人

2016年,杨宝兴将多年来总结出的一些杨继盛、松筠庵以及历代文人与杨椒山祠的相关资料,交给了北京市西城区文化委员会。这份资料得到了相关部门的高度重视,文委当即将资料转交给文物研究所。伴随着一次又一次的沟通,一次又一次的资料信息的挖掘整理,一份13万字的书稿呈现在了人们眼前。这份书稿将作为北京宣南文化的重要资料,于2018年由北京一家出版社出版。

日后的杨椒山祠将作为一处北京文化、传统历史的展示平台,人们不仅在这里可以阅读历史,更能够感受到北京这位特殊城隍爷骨子里的精神精髓。相信不同年龄的参观者都能在其中,受到一次触及灵魂的教育,传承下来的文本、思想观念、思维方式都会体现出北京特有的文化价值,而这所身处北京胡同里的文化古宅将会更加熠熠闪光。

(编辑·郎永)

33217829@qq.com