生物多样性议题安全建构的碎片化*

2020-05-14王思丹

王思丹

【内容提要】 1992年,《生物多样性公约》与《联合国气候变化框架公约》《联合国防治荒漠化公约》一并成为全球环境治理与合作的重要制度性框架文件。目前,生物多样性的国际合作程度、社会认知深度、治理行动速度等都明显逊色。生物多样性治理的迫切程度不亚于其他的全球性环境议题,但其议题安全化的分散性却不利于建构整体性的安全认知。生物多样性议题安全建构的碎片化体现在生态、治理目标、谈判、国家及其他行为体四个层面。生态层面是指生物多样性的安全认知;治理目标层面是指全球生物多样性治理的“爱知目标”与安全的联系;谈判层面包括资金机制、资源动员、遗传资源获取和惠益分享、保护区以及主流化等议题;各缔约方及其他行为体层面不仅在各项议题上表达各自关切,同时也将生物多样性问题建构为粮食安全、水安全、公共卫生安全、经济安全等多元安全关注。生物多样性议题安全建构的碎片化导致了该问题虽然在话语上进入了安全领域,但是缺乏共同的安全认知,难以提供简明和清晰的治理目标和路径,不利于推动全球有效治理。

2020年10月,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方会议(COP15)将于中国昆明召开,决定2020年后生物多样性全球治理的政策安排和框架走向。生物多样性不仅是自然科学和保护的议题,也是环境政治与国际关系研究的重要命题。1992年里约地球峰会以来,《生物多样性公约》《联合国气候变化框架公约》《联合国防治荒漠化公约》奠定了全球环境治理的制度框架基础。随着冷战的结束,非传统安全在20世纪90年代迅速跃升于国际政治和安全学界,环境和生态威胁成为重要的安全研究目标之一。然而,与逐渐占据政治话语重要地位的气候安全相比,学术界对生物多样性与安全依然缺乏重视。

人类活动是造成生态系统退化的主要原因。生物多样性保护的核心是保护物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。2010年10月,《生物多样性公约》第十次缔约方大会在日本名古屋举行,通过了旨在保护生物多样性的20项“爱知目标”。尽管生物多样性的安全威胁已经成为全球生态治理的重要认知,但是国际社会缺乏系统性的生物多样性安全框架和共同的安全理解,这导致了该议题安全建构的碎片化,不利于形成全球统一行动。因此,本文主要研究的问题是:生物多样性议题如何在不同层面呈现多元安全化的建构。

虽然生物多样性保护是重要的全球环境议题之一,但学界对于环境安全框架下生物多样性安全研究存在不足。环境问题的建构通常需要经历一个从公众的、社会的、非政治化阶段向安全化阶段的递进过程,使用安全化作为理论框架有助于理解生物多样性议题的安全建构要素。在生态治理层面,“爱知目标”是全球生物多样性保护的重要指标,但是缺乏统一的安全关联导致了安全目标之间的竞争关系,弱化了目标的整体性。在国际政治层面,《联合国生物多样性公约》签署以来,各缔约方展开生物多样性谈判的政治博弈,从各自角度和立场提出安全倡议和关注,甚至开展安全化和去安全化的话语角力。在国家及其他行为体层面,除了缔约方之外,其他行为体也积极推动生物多样性保护。具有代表性的缔约方国家和非国家行为体普遍关注粮食安全和水安全,但是在其他生物多样性保护的安全问题上缺乏共同的认知。在国家层面,中国是全球生物多样性治理的主要国家之一,也是积极实施生物多样性保护的缔约方国家之一。以中国为例的生态层面安全化过程可以为全球生物多样性保护提供宝贵的经验。总而言之,生物多样性安全化有其重要意义,但是在重要治理框架、协议、方向和目标尚未明确的情况下推进安全议程建构,会导致安全概念的滥用,各安全关注之间相互竞争,不利于构建全球共同的威胁认知和建设可测量、可量化、可执行的有效治理制度。

一 环境安全框架下生物多样性议题研究不足

生物多样性保护是重要的全球环境议题之一,对环境安全框架下生物多样性安全研究不足之问题进行系统综述是非常必要的。

(一)环境安全研究的确立

环境安全首先作为传统国家安全和军事安全的研究对象。环境安全包括由环境问题引发的冲突、暴力等传统安全问题和军队参与环境保护行动的非传统安全问题。①Richard Anthony Matthew, “The Environment as a National Security Issue,” Journal of Policy History, Vol. 12, No. 1, 2000, pp. 109-115.然而,环境问题在国家安全特别是军事安全视角下开展研究具有争议性,其观点窄化了环境安全的范畴。20世纪70年代,传统的国家安全军事观念就被认为无法适应全球性环境威胁,②Lester R Brown, “Redefining National Security,” Worldwatch Paper, Vol. 14, 1977, pp. 5-6.国家安全框架需要将环境退化纳入进来。③Richard Ullman, “Redefining Security,” International Security, Vol. 8, No. 1, 1983, pp.129-153.

美国的《国际安全》(International Security)期刊自1995年就为环境安全研究提供了平台,安全学界围绕环境安全进行激烈的辩论。环境问题被认为是美国的重大威胁之一,从而置于美国国家安全层面进行讨论。④Marc A. Levy, “Is the Environment a National Security Issue?” International Security, Vol. 20,No. 2, 1995, p. 36.但是,其他学者驳斥了这一观点,认为气候变化等环境问题并不是美国近期面临的主要安全威胁,而是直接威胁到许多发展中国家;将环境问题聚焦于美国国家安全层面不利于全球环境问题的解决。⑤Thomas Homer-Dixon and Marc Levy, “Environment and Security,” International Security,Vol. 20, No. 3, 1995, pp. 189-190.在重新定义安全的讨论中,环境议题逐渐成为新兴的学术话题,推动了重新定义安全概念的需求。

哥本哈根学派拓展了安全领域的界限,超越传统的军事安全关注,同时聚焦于政治(political)、经济(economic)、社会(societal)和环境(environmental)安全。⑥Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis,Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 22-23.彼得·霍夫(Peter Hough)指出,环境议题可以从科学研究问题迈向政治和政策领域,最终到达安全议题层面。①Peter Hough, Environmental Security: An Introduction, London: Routledge, 2014, pp. 3-4.

重新定义的环境安全逐渐成为一个竞争性概念,“安全”一词在语言使用上甚至出现了滥用的情况。②Rita Floyd, ‘‘Whither Environmental Security Studies? An Afterword,’’ in Rita Floyd and Richard Matthew, eds., Environmental Security: Approaches and Issues, London: Routledge, 2013, p.290;David A Baldwin, ‘‘The Concept of Security,’’ Review of International Studies, Vol. 23, No. 1,1997, pp. 24-26.气候安全就是一个典型的案例,它并没有一整套普遍适用和认可的理论框架和概念定义。与气候议题相关的脆弱性、通信、交通和能源设施等均被归类为气候安全话语。③Hugh C. Dyer, “Security Politics and Climate Change: The New Security Dilemma,” in O.Corry and H. Stevenson, eds., Traditions and Trends in Global Environmental Politics: International Relations and the Earth, London: Routledge, 2018, p. 157.

环境安全研究的确立和提升为生物多样性安全化研究提供了重要平台。但是,生物多样性议题研究尚且不足,主要原因是其议题长期被边缘化。在气候变化问题的主导下,全球环境治理体系中的诸多议题没有受到相应的关注。④Rita Floyd, ‘‘Whither Environmental Security Studies? An Afterword,’’ in Rita Floyd and Richard Matthew, eds., Environmental Security: Approaches and Issues, London: Routledge, 2013, p.290; Hugh C. Dyer, “Security Politics and Climate Change: The New Security Dilemma,” in O. Corry and H. Stevenson, eds., Traditions and Trends in Global Environmental Politics: International Relations and the Earth, London: Routledge, 2018, p. 156.生物多样性作为生态系统的基础也没有获得国际社会应有的重视,反而在一定程度上成为应对气候变化等议题的附属品。

与其他环境问题相似,生物多样性议题也被话语建构为多元的安全关切。气候变化等已经明确治理目标和方向的问题,通过安全建构可以强化公众意识和提高政策执行力。生物多样性在尚未达成清晰和明确的治理目标之前就急于实现多元安全建构,只会阻碍整体目标的设定和优化。

(二)批判式环境安全理论

随着环境安全研究的发展,理论框架也从安全主体、安全价值、威胁来源、参照对象和维护方式等方面得以扩展。⑤傅聪:《气候变化的安全意涵:溯源、概念及启示》,载《欧洲研究》2015年第5期,第35-49页。首先,环境安全理论强调“人的安全”,关注环境问题对人的影响和威胁。⑥齐琳:《生态环境问题在中国的安全化进程》,载《江南社会学院学报》2016年第4期,第1页。《2030年可持续发展议程》中涉及人的安全的领域包括粮食、卫生、饮水、社会、环境、气候等安全范畴。①董亮:《2030 年可持续发展议程下“人的安全”及其治理》,载《国际安全研究》2018年第3期,第74页。环境与人的安全之间的关系也体现在暴力冲突方面,比如环境带来的负面影响可以造成人民生活脆弱性、贫穷、政府治理能力弱化以及环境移民产生的民众间冲突。②Jon Barnett and W. Neil Adger, ‘‘Climate Change, Human Security and Violent Conflict,’’Political Geography, Vol. 26, No. 6, 2007, p. 643.由于这些安全威胁具有跨境性质,因此“人的安全”观念也能够促进区域环境合作,比如东盟气候政策的合作。③季玲:《安全观与欧盟气候变化认知及政策》,载《国际安全研究》2016年第3期,第123页。

其次,环境安全从多领域研究视角超越国家中心维度,批判以国家为中心的现实主义安全理论框架。④Simon Dalby, Security and Environmental Change, Oxford: Polity Press, 2009, pp. 293-294;Hugh C. Dyer, ‘‘Security Politics and Climate Change: The New Security Dilemma,’’ in O. Corry and H. Stevenson, eds., Traditions and Trends in Global Environmental Politics: International Relations and the Earth, London: Routledge, 2018, pp. 155-156.批判式环境安全研究(Critical Environmental Security Studies, CESS)结合国家中心论、生态中心论和人的安全三类环境安全理论,归类于同一研究框架,视环境安全为一个学术领域,而非一种概念。这种理论创新的显著优势是弥补了环境安全研究的固有缺失。安全研究领域涉及人类或者个体的话题通常归结于人的安全理论框架,人的安全理论研究中的环境议题也由此置于环境安全研究以外的领域。⑤Judith Nora Hardt, Environmental Security in the Anthropocene: Assessing Theory and Practice, London: Routledge, 2017, pp. 121-123.因此,批判式环境安全理论以环境政治为中心,将国家、人、生态体系置于在共同的理论框架下进行研究和探索,提高了环境安全理论的整体性。

再次,环境安全理论转向以地球整体生态为基本单位。2009年以来,“人类世”⑥诺贝尔化学奖得主保罗·约瑟夫·克鲁岑(Paul Jozef Crutzen)于2000年提出了一个与“更新世”“全新世”并列的地质学新纪元“人类世”(The Anthropocene)。他认为,人类已不再处于“全新世”,而是到了“人类世”的新阶段。相关研究参见Judith Nora Hardt, Environmental Security in the Anthropocene: Assessing Theory and Practice, London: Routledge, 2017, p. 45。(Anthropocene)观点进入环境安全的话语体系,强调生态红线(Planetary Boundaries)的重要性。2009年,斯德哥尔摩应变中心(Stockholm Resilience Centre)提出的地球系统九大根本性生态控制变量说明了生态保护紧迫性进一步加剧。

环境安全理论的丰富为生物多样性安全研究提供了重要的理论视角,环境安全研究范畴的扩展有利于提高生物多样性的重视程度。一方面,由于受生物多样性丧失威胁的主体极其广泛,批判传统视角的安全理论提供了广阔空间,将人、生态、国家和社会进行了有机结合;另一方面,生物多样性保护是一个正在发展和演化的政治与国际关系问题。因此,生物多样性议题的安全研究不能仅依靠某一个视角的理论,而需要以动态的理论框架关注议题的发展轨迹,回答和分析该议题是如何从一般性科学和公众问题上升至安全层面。

二 环境领域的安全化理论研究

安全化理论提供了一个动态的视角和框架来观察一项议题如何从公共事务上升到政治事务,最终进入安全层面。安全化理论需要更为细致的分析,不仅有必要探讨安全化的过程,还需要挖掘和分析议题是如何通过话语与多元的安全关切相联系。环境安全框架强调了以环境议题为中心的多元安全研究主题,既包括由环境问题引发军事部门参与的传统安全领域,也包括潜在的威胁经济、社会和个体等本体的非传统安全问题。环境安全框架与安全化理论的结合可以夯实生物多样性安全研究的理论基础,提高理论兼容性。

批判安全研究相较于传统安全研究提出了新的理论基础,探讨了冷战以后对于安全概念重新定义的需求,以批判的视角理解新兴安全议题。哥本哈根学派提出了安全化理论,为研究安全议题提供了新的分析框架。安全研究目标从传统的军事部门扩展到包括环境在内的其他领域。①Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis,Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 22-23.尽管安全化研究将分析范畴扩大到传统军事安全以外的领域,但是也有学者使用安全化理论解释和分析朝核和东亚军备等传统安全议题。②Seongwon Yoon, ‘‘Why is There No Securitisation Theory in the Korean Nuclear Crisis?’’ The Pacific Review, Vol. 32, No. 3, 2018, p. 337;郭锐、陈馨:《泛安全化倾向与东亚军备安全风险》,载《国际安全研究》2018年第5期,第39页。这说明安全化理论已经广泛运用于各类安全研究议题。

(一)安全化理论

安全化理论提出了三个基本安全研究单位:参照对象(referent objects)、安全化行为体(securitising actors)和功能行为体(functional actors)。参照对象是指受到外部威胁并且拥有生存主张的事物;安全化行为体是指通过宣称外部威胁来安全化某些问题的行为体;功能行为体是即非参照对象,也非安全化行为体,却能够影响安全化进程的行为体。①Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis,Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 36.比如,某些持反战立场的非政府组织并非主张安全化相关问题,但是可以阻碍某些议题的安全化。

安全化的过程就是从公众的、社会的、非政治的问题上升到政治层面,再经过安全化最终形成安全议题。任何公共问题都可以被视为非政治化问题,国家在这一阶段不参与该问题的实质性处理。政治化意味着问题进入到公共政策层面,需要政府采取行动,调动资源,制定政策,采取相关措施。安全化意味着问题已经成为现实威胁,需要制定紧急措施,采取常规政治程序以外的行动。②Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis,Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 23-24.

成功的安全化需要符合三个条件:第一,安全化行为体将某一问题构建为针对参照对象(也称为指涉对象)的外部威胁。第二,目标受众接受和承认该外部威胁的认知。第三,动用现有资源、政策和措施应对相关威胁。③Thierry Balzacq, ‘‘The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context,’’ European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 2, 2005, pp. 171-173; Matt McDonald, ‘‘Securitization and the Construction of Security,’’ European Journal of International Relations, Vol. 14, No. 4, 2008, pp. 563-565; Paul Roe, ‘‘Actor, Audience(s) and Emergency Measures:Securitization and the UK’s Decision to Invade Iraq,’’ Security Dialogue, Vol. 39, No. 6, 2008, p. 615.安全化层面又可细分为两个阶段:识别问题阶段(identification)和资源调动阶段(mobalisation)。这两个阶段分别是指听众接受威胁和采取非常规措施。④Paul Roe, ‘‘Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK’s Decision to Invade Iraq,’’ Security Dialogue, Vol. 39, No. 6, 2008, pp. 615-617.安全化与话语紧密相连。安全化行为体可以通过突显问题吸引听众关注度,通过框定话语界定问题与安全的关系,进而开展话语定位,界定安全化主体和听众的权责。⑤艾喜荣:《话语操控与安全化:一个理论分析框架》,载《国际安全研究》2017年第3期,第78页。

(二)批判安全化理论和提出去安全化观点

批判安全化观点认为,安全化过于强调话语,脱离实践层面,忽视了客观现实和社会建构之间的联系。⑥Delf Rothe, ‘‘Seeing Like a Satellite: Remote Sensing and the Ontological Politics of Environmental Security,’’ Security Dialogue, Vol. 48, No. 4, 2017, p. 336.建构主义理论批评安全化理论过于强调国家“言行”和政治领袖的言语,忽视了某些声音被强化或者边缘化的过程。“安全”应在特定时空背景下加以理解。“安全”建构是动态发展过程,在不同条件下被赋予不同的定义和理解。①Matt McDonald, ‘‘Securitization and the Construction of Security,’’ European Journal of International Relations, Vol. 14, No. 4, 2008, pp. 563-565.安全化理论不仅应该强调听众的接受度和时空背景,也需要关注安全化行为体的塑造能力。安全化行为体在特定时空条件下能够通过选定词语和框定议题赢得听众的支持。②Thierry Balzacq, ‘‘The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context,’’ European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 2, 2005, p. 192.

“大安全化”理论(macrosecuritisation)是在安全化理论的基础上进一步探讨全球性安全问题的建构过程。抗生素抗药性问题是比当下新型冠状病毒肺炎疫情和重症急性呼吸综合征(SARS)等疾病传播更加严重、影响更加广泛的全球性公共卫生危机。安全化理论能够分析和解释在一定地区和国家范围内爆发的公共卫生危机,但是对于抗生素抗药性问题的解释力度就显得不足。“大安全化”理论弥补了安全化理论的局限性,将安全议题和参照对象提升到全球、人类和受到该问题影响的动物等层面加以分析和解释。③Catherine Yuk-ping Lo and Nicholas Thomas, ‘‘The Macrosecuritization of Antimicrobial Resistance in Asia,’’ Australian Journal of International Affairs, Vol. 72, No. 6, 2018, p. 569.

其他非安全类概念也与安全化产生了理论竞争。可持续性(sustainability)观念强调气候变化长期适应和能力建设的重要性,与安全化理论关注的短期紧急应对方案背道而驰。④Simin Davoudi, “Climate Change, Securitisation of Nature, and Resilient Urbanism,”Environment and Planning C: Politics and Space, Vol. 32, No. 2, 2014, pp. 360-375.另外,风险化概念关注威胁产生的可能性,强调预防性措施的重要性。安全化则强调以威胁为基础的直接损害,需要采取特别措施,而不是预防措施。这两者有根本的区别。⑤Olaf Corry, “Securitisation and ‘Riskification’: Second-order Security and the Politics of Climate Change,” Millennium: Journal of Internation Studies, Vol. 40, No. 2, 2012, pp. 249-251.安全化理论不仅受到其他概念的挑战和竞争,本身也是一把“双刃剑”,具体运用需要考虑社会环境的差异和潜在影响。⑥Franziskus von Lucke, Zehra Wellmann and Thomas Diez, “What’s at Stake in Securitising Climate Change? Towards a Differentiated Approach,” Geopolitics, Vol. 19, No. 4, 2014, p. 876.

正是因为学术界提出的竞争性概念和争议性论点,安全化理论展现了另一个重要理论贡献:去安全化。批判安全研究框架下的哥本哈根学派和威尔士学派针对“安全”概念的规范性讨论有着截然不同的立场。威尔士学派强调了安全与解放(emancipation)之间的紧密联系。安全是一种“良性”政治,能够带来积极的意义和效果。因此,威尔士学派忽略了以安全名义开展行动所带来的负面影响。然而,哥本哈根学派明确指出政治和安全概念的根本不同,强调安全的“恶性”属性。①Christopher Browning and Matt McDonald, ‘‘The Future of Critical Security Studies: Ethics and the Politics of Security,’’ European Journal of International Relations, Vol. 19, No. 2, 2013, p. 242;David Mutimer, ‘‘Critical Security Studies: A Schismatic History,’’ in Alan Collins, ed., Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 67-86.哥本哈根学派提出的安全化理论提供了一个新的安全分析框架和视角,在规范讨论方面并不认同议题安全化的合理性。因此,安全化理论也发展出去安全化的理论观点,强调不是所有问题都应该被安全化,安全化可能会导致负面影响,反之,去安全化到政治层面会更有利于问题的有效解决。奥利·维夫(Ole Wæver)使用“环境安全”作为案例讨论了去安全化的重要性。安全化立足于国家安全层面,需要强大的社会和政治调动能力,强调国家力量高度集中化的投入。但是,以国家为中心的安全措施不能有效解决全球环境问题,反而可能导致环境问题的军事化。另外,安全化衍生出来的“我们和他们”(us-them)之间的区别会导致国家将环境问题视为其他国家造成的外部威胁,从而忽视了自身对于环境的破坏。②Ole Wæver, “Securitization and De-securitization,” in Ronnie Lipschutz, ed., On Security,New York: Columbia University Press, 1995.

(三)环境安全化

尽管环境议题去安全化有其理论的正当性,但是不可否认的是,“环境安全”概念的使用在谈论环境议题和提升环境关注度和政治议程设置将会长期存在。奥利·维夫的去安全化观点具有时间和空间的局限性。

第一,该理论主要强调了国家是主要安全行为体,上升到国家安全层面需要采取紧急的措施和行动,将环境问题视为单一议题。但是,环境安全化议题已经发生了明显的变化。气候变化问题不仅在环境讨论议程中占据主导地位,气候安全化讨论也早已超出传统国家安全范畴。环境安全不再只是将环境视为威胁参照对象,也不局限于环境领域。国际气候变化涉及的安全关切包括气候协议履约的主权问题、政策执行透明度的信息安全、减排涉及的经济安全等。环境议题不再是本身的安全化,而是与环境相关领域的安全化。澳大利亚气候变化安全化的失败说明了安全化理论在政策实践中的局限性。当安全的话语和威胁的认知受到广泛认可和接受之后,安全语言本身并不必然导致政府紧急措施的产生。特别是在安全话语冲突的情况下,经济安全话语能够超越环境安全话语,主导政策走向。①Matt McDonald, “The Failed Securitization of Climate Change in Australia,” Australian Journal of Political Science, Vol. 47, No. 4, 2012, p. 590.

第二,过于关注国家层面而忽略了其他行为体和集合体的安全化过程。推动环境议题安全化的行为体涵盖环境运动、媒体、环境非政府组织、国际组织等,它们都具有强大的社会动员能力和议程设置能力。比如,绿色和平组织初期开展激烈的街头运动和环保行动,后来转而为媒体工作者提供环境知识培训和举办研讨会等方式,吸引了媒体的广泛关注,影响环境新闻的议程设置。②Andy Williams, ‘‘Environmental News Journalism, Public Relations and News Sources,’’ in Anders Hansen and Robert Cox, eds., The Routledge Handbook of Environment and Communication,London: Routledge, 2015, p. 198.2019年,欧洲众多学府和机构响应“气候紧急状态”(climate emergency),提升气候安全和紧迫性的公众意识和制度建设。首先,环境安全化行为体不局限于国家层面。不可否认的是,全球环境治理存在着一国指责他国应该为环境负责的事实。但是,国际谈判和治理呈现的主要特点是不同国家间组成谈判集团,实现谈判集团内部的立场合作,各谈判集团强化和捍卫各自立场。对气候变化问题有历史责任的欧盟与气候变化受害者小岛国能够展开合作,充分说明国家之间在环境领域不是绝对零和关系。其次,欧盟试图通过联合国安理会的平台推动气候变化安全化。但是,发展中国家等其他行为体组成谈判集团对此持抵触的态度,担心安全化会影响发达国家向发展中国家提供技术和资金支持的议程优先性,同时也担忧安全化会损害发展中国家的主权利益。③Yan Bo, “Securitization and Chinese Climate Change Policy,” Chinese Political Science Review, Vol. 1, No. 1, 2016, p. 110.因此,其他国家行为体组成的集团在安全构建中也扮演关键角色。

第三,环境议题的复杂性决定了环境本身不容易形成单一安全本体。绝对关注环境部门的安全化忽略了环境议题进入安全话语的观察路径。研究环境安全化和去安全化应该着重于研究国家安全框架、政策、话语体系如何阐述、设置、建构环境议题。值得注意的是,环境话题效应具有短期性的特点,如果安全化过程无法具备长期性,安全议题最终会被其他政治和经济议题所排挤。④Jeroen Warner and Ingrid Boas, “Securitization of Climate Change: How Invoking Global Dangers for Instrumental Ends Can Backfire,” Environment and Planning C: Politics and Space,Vol. 37, No. 8, 2019, pp. 1476-1478, 1482-1483.

总而言之,环境议题的相关研究已经广泛使用安全化理论。一方面,环境安全化不同于其他部门安全化,环境问题非政治化阶段处于科学研究和探讨层面。在这一阶段,科学研究和社会活动起到主要作用,政治化阶段则是由政府和跨国政府间机制主导问题的走向。另一方面,环境安全行为体具有多元性,是安全构建过程中不可忽视的角色。

(四)生物多样性安全化

国内外政治学界普遍关注气候变化政治、全球治理和国际谈判,较少社科学者系统性研究生物多样性议题。少数安全研究关注生物多样性的个别议题。比如,外来物种入侵是生物多样性的重要关注议题之一。中国的外来物种入侵问题在科学研究层面已经被证明为现存威胁,但是由于其威胁的直接感受程度和迫切程度不足以获得足够的重视,因此难以实现完全的安全化和获得优先的资源和权力。①齐琳:《外来物种入侵问题的安全化进程分析》,载《国际关系学院学报》2006年第4期,第49-50页。

生物多样性议题的安全研究在使用安全化理论方面具有一定程度的缺陷。首先,生物多样性与其他环境议题相似,缺乏实质性的国家级安全行动和紧急措施。气候变化问题已经成为全球环境治理的核心议题,占据环境议题的中心位置。关于“气候安全”概念的讨论呈现增长趋势,但是,气候安全化停留在话语层面,目前还没有达到安全化理论要求的紧急行动和大规模安全行动。在以气候变化为主导的全球环境治理话语体系下,生物多样性问题甚至缺乏基本的公共关注和政治投入。其次,生物多样性议题的研究重点倾向于政策、治理、国际政治和谈判等研究领域,安全研究的关注程度较低。由于缺乏清晰的、统一的、可执行的、可测量的目标,生物多样性议题在很大程度上仍然处于科学研究层面,需要向社会层面和政治层面过渡。

因此,生物多样性议题的安全化研究需要三个方面的理论创新。第一,安全化理论强调的参照对象要分为四个层面:生态层面、治理目标层面、谈判层面和国家及其他行为体层面。第二,生物多样性谈判的议题与安全概念的联系。需要挖掘谈判文本是在何种议题下提及安全概念,进而分析何种安全概念被生物多样性谈判话语所接纳。第三,生物多样性的安全化过程需要关注生物多样性与安全的话语连接。在非政治层面,分析生物多样性议题在科研、媒体和其他行为体的话语领域。在政治层面,分析生物多样性议题是如何体现在政府报告、双边外交文件和《国家生物多样性报告》等政策话语。在安全层面,一方面,需要分析安全概念是如何与生物多样性议题相联系;另一方面,需要关注国家安全报告等文件是如何阐释生物多样性议题以及生态系统、物种、生物基因等相关主题。中国安全议题的扩展正是由于许多问题的安全化,逐渐从让位于发展上升到与发展同等重要的政治议程,最终纳入到总体国家安全治理框架。①廖丹子:《中国非传统安全研究40年(1978~2017):脉络、意义与图景》,载《国际安全研究》2018年第4期,第28页。

生物多样性议题安全化的生态层面是指生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性的安全认知。治理目标层面是指全球生物多样性治理的“爱知目标”与安全的联系。生物多样性谈判层面包括资金机制、资源动员、遗传资源获取和惠益分享、保护区、主流化等议题。各缔约方及其他行为体层面不仅在各项议题上表达各自关切,同时也将生物多样性问题建构为粮食安全、水安全、公共卫生安全、经济安全等多元安全关注,并要求采取非常规和紧急应对措施。

安全化参照对象是指受到生物多样性问题威胁的产业部门和主体分类。生物多样性问题涉及不同的生产部门、影响区域和安全主体。比如,物种多样性涉及动植物多样性,属于生态安全和物种安全。遗传多样性涉及植物遗传多样性,包括粮食生产和农业部门,因此会与粮食安全相联系。生物多样性安全化的参照对象呈现产业部门和主体的多元化。

安全化领域是指生物多样性议题下的各议题和领域的安全化。生物多样性议题的广泛性决定了其安全建构分散在不同的谈判议题和治理领域。安全化领域与参照对象的根本区别在于领域是“面”,参照对象是“点”。某一个参照对象可以在几个不同的生物多样性谈判和治理领域实现安全化。生物多样性的粮食安全是国际谈判的关注议题之一,也是治理目标层面的范畴之一。因此,生物多样性安全化研究体现出传统环境安全研究不仅关注安全化的参照对象,同时也关注安全建构的谈判和治理领域。

三 全球生物多样性治理目标层面的安全化

2010年10月,《生物多样性公约》第十次缔约方大会在日本名古屋举行,通过了旨在保护生物多样性的20项“爱知目标”。

(一)全球生物多样性治理目标

爱知生物多样性目标设有5个宏观战略目标:主流化(A),可持续利用(B),生态系统、物种和遗传多样性保护(C),生物多样性和生态系统服务改善(D),战略实施的改善(E),并且下设20个具体目标。②《爱知生物多样性目标》,生物多样性公约秘书处,https://www.cbd.int/sp/targets。目标A是指生物多样性议题融入各政府决策部门和各项社会活动的进程。目标 B是指降低各领域的生物多样性损害,确保水资源使用和管理的可持续性。目标 C是指建立保护区、降低物种灭绝、保护遗传基因资源多样性。目标 D是指提高生态相关的服务水平、恢复退化的生态系统、实现遗传资源的公平分享。目标E是指行动参与、知识管理、能力建设方面的改善和增强。五大战略目标再细化为20个具体行动目标,体现生物多样性保护的20个具体领域,并且与多元安全关注形成不同程度的关联。

根据联合国框架下多个机构共同发布的《生物多样性和2030年可持续发展议程:技术说明》,17项“2030年可持续发展目标”与20项“生物多样性目标”在可持续发展领域可以相互对接。①参见Convention on Biodiversity (CBD), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Environment Programme (UN Environment), United Nations Development Programme (UNDP), Technical Note on Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2016, https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/biodiversity-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development---p.html。根据可持续发展目标的安全归类,爱知生物多样性目标可以被归纳出12类的安全化参照对象(参见图1)。

图1 爱知生物多样性目标的安全关联

(二)全球生物多样性目标安全化特征

爱知生物多样性目标安全化具有如下几项主要特征。

第一,生态是生物多样性目标的核心安全化参照对象。生态安全是唯一被识别为与五大战略目标均关联的安全关注,特别是与战略目标B和D的所有目标都有关联。2030年可持续发展目标的第14项和第15项分别是关于海洋资源保护和陆地生态系统保护,由此被归类为生态安全。这两项目标特别强调了海洋和陆地生态系统生物多样性保护的重要性。因此,大多数“爱知目标”都被归纳于这两项可持续发展目标,进而归类于生态安全。但是,遗传多样性作为生态层面保护的重点之一,爱知目标第13项却没有与生态安全相连接。这主要是因为遗传基因资源保护更侧重于可持续发展中的粮食生产与消费(粮食安全)和传统医药原材料的获取(公共卫生安全)。值得注意的是,“爱知目标”第16项与可持续发展第15项都强调了遗传资源获取和惠益分享的重要性,因此它被归类于生态安全。虽然,此类关联有其科学道理,但是“爱知目标”中的保护遗传多样性没有被归入可持续发展的两项生态系统目标则具有明显缺陷,还需要相关学界和政策制定者进一步商榷。

第二,经济和发展是生物多样性目标的重要安全化参照对象。经济安全和发展安全有相互重叠的领域,都关注社会的建设和经济的发展。但是,两者在安全定义上具有根本性的区别。经济安全强调经济增长和发展是受到威胁的参照对象。发展安全是从第三世界角度关注发展中国家的发展权益、消除贫困、全球公平正义和南北国家间鸿沟等安全议题。①Nana K. Poku and Jacqueline Therkelsen, “Globalisation, Development and Security,” in Allan Collins, Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 223-224.经济安全和发展安全都分别与目标 A、B、D、E相关联,体现两者在生物多样性目标的重要位置。从经济安全角度来看,生物多样性强调提升生物价值,促进可持续生产和消费,推动农业、林业、水产业等部门的可持续利用、控制污染以及改善生态系统服务等目标。这些目标政策的实施不仅有助于缓解威胁经济可持续增长的自然客观因素,同时也鼓励相关产业积极推动绿色经济转型,促进企业创新和就业增长,提高应对环境挑战的基础设施建设水平。发展安全则从另一个角度关注发展空间、挑战和权利。一方面,生物多样性保护的生物价值、各领域的可持续利用、生态系统的维护都有助于提高人民生活水平,改善社会发展质量,消除贫困,促进可持续发展;另一方面,南北国家间发展的不平衡是全球现实问题。发达国家有责任和义务提供资源支持和技术支撑,帮助发展中国家提高能力建设水平,应对环境退化造成的生态影响,促进生物多样性保护的制度建设。但是,经济安全和发展安全均未与目标 C的生态层面保护措施相关联。这说明目标C仅被视为生态和环境问题,缺乏宏观的社会和经济联系。

第三,环境、能源、粮食和气候是生物多样性目标的主要安全化参照对象。生物多样性目标的环境安全与生态安全有相互重叠的关联领域,但是两者作为安全化参照对象有截然不同的定义。可持续发展的生态强调海洋和陆地生态系统。可持续发展的环境则强调城市、社区、人居条件面临的环境威胁。前者强调生态与自然,后者强调人与社会。因此,降低污染、建立保护区、生产消费、生态系统服务等领域与环境安全有关。物种灭绝和遗传资源等领域则没有归纳到与人和社会相关的环境安全。尽管气候变化与环境安全息息相关,但是生物多样性目标第10项强调的是生态系统面临气候变化问题的脆弱性,因此被归类于生态安全。能源安全主要与生态系统和可持续利用等目标相关联,这些领域为可再生能源发展提供重要基础。粮食安全与遗传资源、生产消费、农林水产业、传统知识相关联,体现农业生产和粮食供应的基本要素。气候安全与目标B和目标D相关联,因为气候变化的减缓和适应需要控制自然生态环境丧失和生态系统退化。

但是,可持续发展的气候应对目标没有纳入生物多样性目标第7项,显示了生物多样性目标与气候减排行动的脱钩。森林保护是生物多样性保护和气候变化应对的共同手段之一,可持续森林管理对于减缓气候变化具有重要的作用。并且,减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量是全球气候变化谈判的核心议题之一,也是生物多样性议题的重要争论点。2019年,作为“地球之肺”的巴西亚马孙热带雨林遭遇旷日持久的森林大火,极大破坏了全球应对气候变化行动的成效,严重危及了众多物种和遗传资源的存续。作为发达国家的澳大利亚也经历了空前的森林大火危机,全国数个主要城市被浓烟笼罩,包括考拉在内的众多动植物遭遇前所未有的生存威胁。因此,生物多样性目标与可持续发展目标的对接有必要纳入可持续林业。生物多样性的安全化也应该抓住气候安全的重要平台和历史时机。①[英] 查理•加德纳、[英] 马修•斯特鲁比格、[英] 佐伊•戴维斯:《多样性保护必须抓住气候时机》,载《中外对话》2020年第1期,https://www.chinadialogue.org.cn/article/show/single/ch/11795-Conservation-must-capitalise-on-climate-s-moment。

另外,环境、能源、粮食和气候安全关注缺乏统一的协同目标。目前,它们与生物多样性目标的关联呈现多元化和分散状。2030年可持续发展目标和生物多样性目标不仅需要实现双边的微观对接,同时也要实现宏观安全的协同效应。

第四,资源、水、公共卫生、社会和机制是生物多样性目标的一般安全化参照对象。这些安全关注集中于某些生物多样性战略目标。水安全(清洁饮水)、公共卫生安全(健康与福祉)和社会安全(教育、性别平等、缩小差距)主要集中于目标C、D和E。除此之外,这三类安全仅集中于与目标B中的降低污染相关。资源安全(消费和生产)主要集中于目标 A和 B。这四类安全关联情况之所以过于集中主要是生物多样性全面融入政府政策和社会生活的程度不高。制定更加全面、细化和有效的目标是势在必行的措施。机制安全主要强调可持续发展机构的建设和强化。机制安全仅与生物多样性目标第17项的生物多样性战略和行动计划相关,呈现边缘化状态。

综上所述,尽管“爱知目标”从五大方面提出了20项具体措施,但是其对应的安全化参照对象分布呈现出明显的碎片化。首先,各类安全关注与具体目标之间相互交错,关系复杂。缺乏整体安全认知不仅不利于治理目标的完整性,同时对于各缔约方和行为体都不具有清晰的指导性。更有甚者,行为体可以根据各自需求强调某一治理领域或者安全关注的重要性。其次,安全关联分布呈现不均匀性。尽管生态安全与五大类目标均有关联,但是作为极其重要的公共卫生安全明显缺乏应有的重视。新型冠状病毒肺炎的全球蔓延警示国际社会,作为生物多样性重要议题之一的野生动物保护亟需与公共卫生危机管理紧密结合。保护野生动物不仅有利于生物多样性治理,也对未知的流行性疾病风险管控起到关键作用。当前碎片化的安全建构不利于整体性应对全球多元挑战。因此,治理目标的整体安全建构应该考虑提升资源、水、公共卫生、社会、机制安全的地位,同时将其进行整合,避免因多元目标导致安全议题分布碎片化和不均匀性。

四 联合国生物多样性谈判层面的安全化

(一)联合国生物多样性谈判的话语分析

联合国《生物多样性公约》缔约方大会每两年召开一次,针对全球生物多样性保护展开磋商、交流、对话和谈判。生物多样性谈判的焦点包括资金机制、调动资源、遗传资源获取和惠益分享、保护区、主流化等议题。

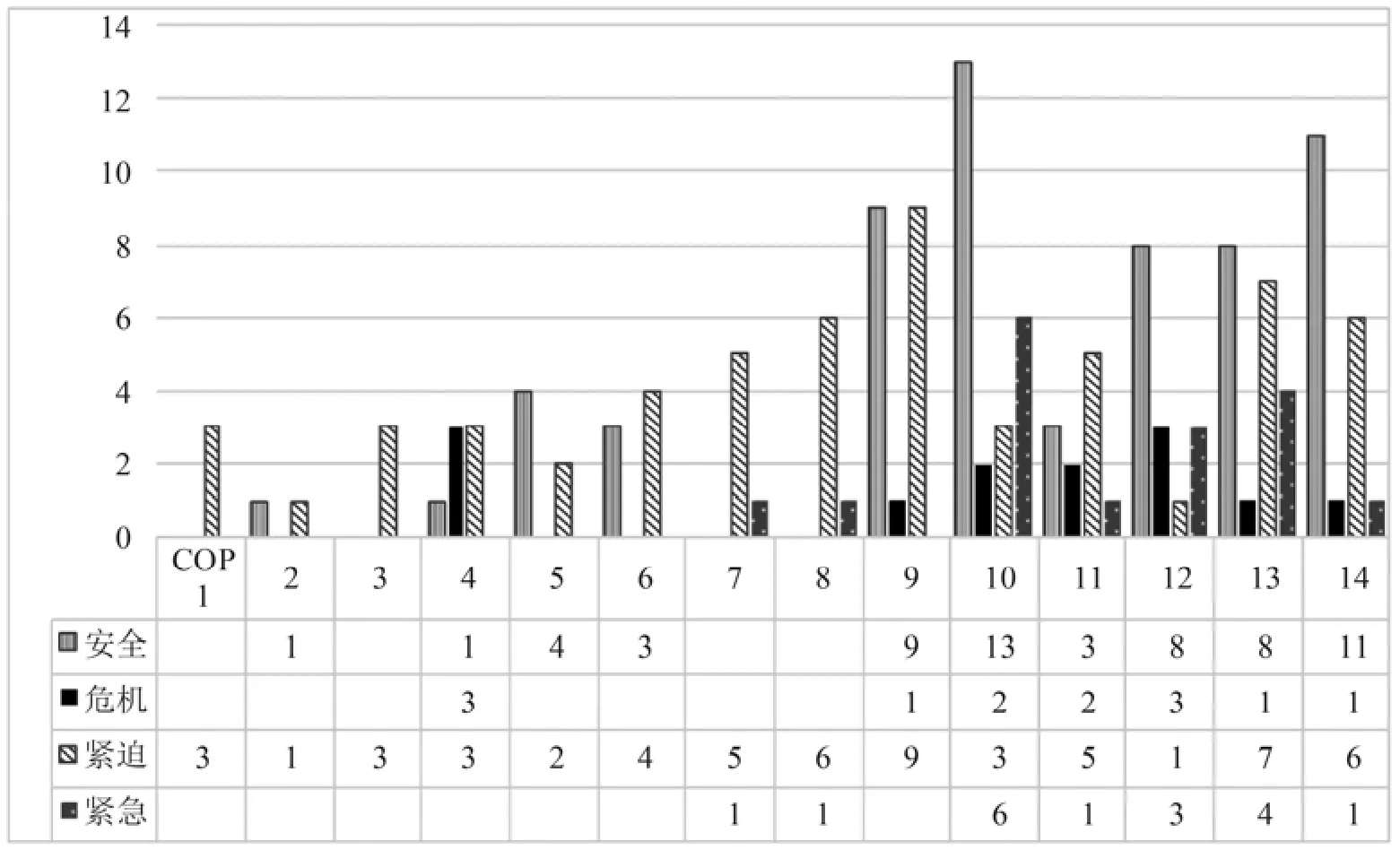

环境安全研究的文本分析和话语分析除了搜索和收集关键词“安全”(security)以外,也关注关键词“紧迫”(urgency)和“紧急”(emergency)。①Hugh C. Dyer, ‘‘Security Politics and Climate Change: The New Security Dilemma,’’ in O.Corry and H. Stevenson, eds., Traditions and Trends in Global Environmental Politics: International Relations and the Earth, London: Routledge, 2018, p. 157.中国生态环境安全化研究曾使用“危机”和“安全”等关键词收集学术研究和政府文件的安全表述。①齐琳:《生态环境问题在中国的安全化进程》,载《江南社会学院学报》2016年第4期,第2-8页。因此,联合国生物多样性谈判层面的安全化研究使用话语分析,立足于统计安全话语关联的频率(参见图2)、分析安全化参考对象、识别谈判要点和领域以及锁定参与谈判的安全行为体。

图2 《生物多样性公约》缔约方大会谈判期间安全关键词的使用频率

如图2所示,安全相关词频从联合国《生物多样性公约》第一次缔约方大会开始逐渐增加,到第十次缔约方大会达到峰值,之后的几届会议也保持着一定的安全关注度。“危机”和“紧急”的使用频率相对较低。第十次大会提及的“紧急”与健康和卫生这一重要主题相联系,因此显示相对较高频率。“紧迫”的使用词频始终保持起伏的状态,但是在大多数情况下,该关键词与安全的关联度较低,仅仅是用于强调会议和谈判进度的紧迫性。因此,重点关注“安全”(security)在谈判层面的建构方式至关重要。

2020年之前,历届缔约方大会中具有里程碑意义的会议分别是第五、第十、第十四次大会。2000年,《卡塔赫纳生物安全议定书》开放签订,同年第五次缔约方大会在肯尼亚内罗毕举行。①《缔约方大会(COP)》,生物多样性公约秘书处,https://www.cbd.int/cop/。2010年,第十次缔约方大会在日本名古屋举行,会议确认了《2011~2020生物多样性战略计划》,提出了“爱知生物性目标”。②薛达元:《生物多样性公约履约新进展》,载《生物多样性》2017年第11期,第1145-1146页。2018年,第十四次缔约方大会在埃及沙姆沙伊赫举行,为“后2020年全球生物多样性框架”目标提供讨论平台。因此,这三次大会简报作为谈判层面安全化话语分析文本(参见表1)。

(二)生物多样性谈判安全化参照对象

跨度长达近二十年的谈判文本显示,粮食问题是始终贯穿生物多样性谈判的安全化参照对象。粮食安全问题主要来自于遗传资源获取领域。遗传多样性对粮食生产和消费具有重要意义,各缔约方针对遗传资源的保护和使用高度关注。遗传资源使用是技术创新的根本,知识产权保护是技术创新的动力。③G. Kristin Rosendal, “Biodiversity Protection in International Negotiations: Cooperation and Conflict,” in Shlomi Dinar, ed., Beyond Resource Wars: Scarcity, Environmental Degradation, and International Cooperation, Cambridge: MIT Press, 2011, p. 76.遗传资源拥有国与使用国的主要矛盾是资源保护和知识产权对于拥有国的使用限制和要求发达资源使用国公平分享生物基因技术。拥有遗传资源的发展中国家在知识产权保护实施过程中会受到利益损害,从而持抵触的态度。④Carmen Richerzhagen, “Effective Governance of Access and Bene fi t-Sharing under the Convention on Biological Diversity,” Biodiversity and Conservation, Vol. 20, No. 10, p. 2249.因此,粮食安全的讨论普遍出现在遗传资源、生物安全协议、农业多样性等领域。安全化行为体包括发展中国家和欧盟等不同立场的缔约方,说明粮食安全受到普遍关注。

第十次缔约方大会增加了水安全和土地权利安全的讨论。发展中国家关注土地权利安全,因为这些国家与生物燃料和农业发展等领域息息相关。水安全的讨论引发了各缔约方不同的观点和对立的态度。瑞士和挪威支持在文件中使用“水安全”一词,强调水资源供应需要被提升到安全层面。但是,一些发达国家和发展中国家都提出了异议,不赞同使用“水安全”,仅同意“水供应”等问题。这说明了内陆水域的水安全具有争议性,因此巴西和欧盟等缔约方努力在这一议题上实现去安全化。

表1 联合国《生物多样性公约》谈判层面的安全化要素

第十四次缔约方大会提到生物安全,这也是延续之前数次大会关于遗传资源科技合作的讨论,资源拥有国要求经济发达的资源使用国提供技术支持和分享。这次大会提出的资金安全也成了各缔约方的主要分歧之一。欧盟及其成员国支持建立其他资金机制和资金安全政策工具。但是,巴西和阿根廷等国反对这一立场,担忧这会损害发展中国家的基本权益,削弱发达国家向发展中国家提供资金支持的机制。

(三)生物多样性谈判层面安全化的特征

生物多样性谈判层面的安全化具有三个主要特征。第一,安全化参照对象集中于粮食安全,水安全和资金安全受到各缔约方之间的谈判博弈。第二,安全化领域普遍围绕遗传资源保护。森林多样性、农业多样性、能力建设等都与遗传资源保护有关。第三,安全化行为体不仅包含主权国家缔约方,也有国际组织和非政府组织,展现了多元声音的参与。特别是各缔约方在安全化议题上明显产生分歧,安全化与去安全化交替出现。

国际谈判层面出现的安全构建碎片化主要与各缔约方的国情和立场差异有关。谈判出现分歧和对立是国际关系的正常现象,但是应该避免在议题安全化领域呈现激烈的对峙。各缔约方可以坚持各自领域的核心利益和关切,避免利用安全话语提高或者贬低某一治理领域的重要性。

五 主要缔约方及其他行为体层面的安全化

联合国《生物多样性公约》各缔约方及其他行为体层面的安全化则从不同的利益攸关者(stakeholders)角度理解生物多样性的安全建构。鉴于联合国谈判的庞大缔约方数量,因此需要选取具有代表性的缔约方国家进行分析。

(一)主要缔约方安全化分析

巴西是生物资源和环境资源的大国,在包括生物多样性议题在内的全球环境治理体系具有重要地位。小岛国在国际传统政治和安全领域被边缘化,但是在气候、生态、生物多样性等全球环境治理领域占有重要一席之地,跃升为所谓的“海洋大国”。①Nicholas Chan, “Large Ocean States: Sovereignty, Small Islands and Marine Protected Areas in Global Oceans Governance,” Global Governance, Vol. 24, No. 4, 2018, pp. 537-555.马尔代夫在气候和生物多样性议题上都积极参与和表态,并且作为环境受害方和应对脆弱者的代表性国家在相关议题具有较高的话语权。与其他小岛国和发展中国家相似,非洲国家是生物多样性等议题的重要群体,在诸多关键议题上持有共同立场。肯尼亚不仅具有丰富的生物资源,也是具有影响力的非洲国家,更重要的是该国在全球环境治理体系的重要地位,是联合国环境署总部所在地。欧盟始终积极推动全球环境事务和治理进程,在全球气候应对领域扮演领导者角色。因此,选择巴西、马尔代夫、肯尼亚和欧盟四个不同类型的缔约方有助于理解全球生物多样性安全化的分散性。

(二)其他非国家行为体对生物多样性安全建构的作用

生物多样性和生态系统服务政府间科学—政策平台(IPBES)类似于联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的职能,提供生物多样性的科学根据和政策建议。联合国《生物多样性公约》秘书处针对《2011~2020年生物多样性战略计划》进行中期评估,展望全球生物多样性保护的前景。世界自然基金会(WWF)作为国际环境保护非政府组织,在全球环境事务和议题上具有重要影响力,特别是针对生物多样性保护议题发布了相关专题报告。世界自然保护联盟(IUCN)是生物多样性保护的重要机构之一,负责物种保护和分类等工作。因此,选择这四个机构和组织可以最大限度地展现全球生物多样性治理的安全议题建构(参见表2)。

表2 主要缔约方和其他非国家行为体生物多样性报告的“安全”使用词频

(三)相关各方共同关切的议题

巴西高度关注粮食安全,强调植物遗传资源和生态系统的保护有利于解决粮食安全问题。粮食安全问题的解决需要消除贫困和饥饿,提高生活质量,促进生物产品的商业化。同时,巴西国家报告指出,粮食安全能够影响到营养安全,关乎公共卫生安全问题。①Ministry of the Environment of Brazil, Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity BRAZIL, 2015.巴西国防部门高度关注生物多样性海洋保护区与其他临近区域的重叠,确保海上交通和航海部门的安全。巴西海军负责收集海洋保护区和生态敏感区域的信息数据。因此,巴西提及主权安全的重要性,强调国家领土守护作为国家安全的核心议题。

马尔代夫也强调遗传多样性与粮食安全的关联,指出外来入侵物种的威胁。马尔代夫当地居民的蛋白质摄入主要来源于金枪鱼,一方面,鱼类数量的下降对于当地民众的食品供应和营养安全形成严峻挑战;另一方面,过度使用化肥和化学品威胁粮食和水安全,进而直接威胁人类健康。

肯尼亚在关注粮食安全问题的同时,强调了该问题在经济领域的影响。粮食安全造成的饥饿问题会影响到整体经济发展,其他经济部门需要为解决粮食供应问题提供支持。尽管肯尼亚国家报告多次从宏观层面提及安全的重要性,但是其基本内容依然围绕粮食、经济、贫困等安全问题。

不同于发展中国家的安全关切,《欧盟第五次生物多样性报告》以及《欧盟生物多样性国家战略与行动计划》都没有提及生物多样性与安全的关联。②EU, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, 2011; EU, Fifth Report of the European Union to the Convention on Biological Diversity, 2014.这与欧盟在气候变化安全化的积极态度形成了鲜明对比。主要原因可以归于生物多样性安全与欧盟自身利益的较弱关联。欧盟在气候变化问题上需要面对洪水等现实灾害问题,也需要为其工业化排放承担历史责任。然而,生物多样性安全涉及的粮食安全、贫困、饥饿、公众健康、清洁水等问题主要出现在发展中国家。欧盟既没有现实需求,也不具备直接责任义务。

生物多样性和生态系统服务政府间科学—政策平台(IPBES)的报告指出,遗传多样性的丧失会严重削弱农业系统应对虫害、气候变化等问题的适应能力。同时,该机构指出水安全与土著居民和传统社区的关系以及土地权利安全的缺失与妇女儿童权益的关系。因此,生物多样性保护和可持续发展目标需要进一步改善,提升对于人类福祉的关注度。IPBES还强调生物能源的开发和利用可能会影响森林和农田的保护,进而威胁粮食安全和水安全。生物多样性丧失与土地使用改变的问题有很大的关系,生物能源生产和使用会造成间接的土地使用改变情况。①Deborah Scott, “Framing and Responding to Scientific Uncertainties: Biofuels and Synthetic Biology at the Convention on Biological Diversity,” Jurimetrics, Vol. 56, No. 3, 2016, pp. 245-250.

《生物多样性公约》秘书处发布的报告显示,北极地区的生境退化威胁到该区域土著居民的粮食安全和生存状态。南非德班面临吸水能力强的外来入侵植物,进而加剧水安全问题。这些安全议题均与遗传资源多样性有关。

世界自然基金会认为北约和美国将气候变化视为全球安全的重要威胁之一,提出了经济、社会和制度安全,强调水资源与生态系统服务的重要关联。该机构不仅关注粮食安全和水安全,也将全球安全和经济安全等问题纳入其专题报告中。

世界自然保护联盟在2019年度报告中提到了能源安全,指出湄公河等跨国水资源管理改革需要能源结构的多元化,提高非水利可再生能源的开发利用水平。尽管报告并非专题聚焦于生物多样性保护,但是该机构在物种保护领域的重要地位不容忽视。

综上所述,粮食安全和水安全是主要缔约方国家和重要非政府行为体共同关切的议题。但是,各行为体也展现了各自对于生物多样性安全的多元关注。生态安全作为生物多样性的重要安全化参照对象,缺乏各行为体的广泛关注。土地权利安全和主权安全在不同利益攸关方和国家间具有争议性,不仅难以提高全球保护行动的统一认知,反而会加剧各方之间的裂痕。因此,治理层面和国际谈判层面的整体安全认知建构对于整合各行为体的生物多样性安全化进程至关重要。各行为体缺乏有效的共同安全关切,导致各自提出不同立场。

六 中国生物多样性议题安全化过程

中国的环境与安全理论研究始于20世纪90年代中期,主要是受到国际环境政治学界快速发展的影响。冷战结束以后,中国政治和安全研究学界开始重视环境议题,认为中国需要建立适合自身国情的环境安全观。②张海滨:《国外环境与安全问题研究述评》,载《欧洲》1997年第1期,第69-76页。随着国际环境谈判的推进,包括生物多样性议题在内的全球环境保护协议和制度建设不断强化,环境安全成为国际关系的主要议题之一。①邝杨:《环境安全与国际关系》,载《欧洲》1997年第3期,第25-33页。传统的安全理论难以解释全球环境政治,因此超越国家为中心的生态主义理论进入中国学界。②郇庆治、李萍:《国际环境安全:现实困境与理论思考》,载《现代国际关系》2004年第2期,第17-22页。传统安全理论的批判性研究获得中国安全学界的关注。③李建福:《环境安全研究范式:内容与比较》,载《太平洋学报》2018年第5期,第5-19页。

中国意识到气候变化的现实性和严峻性以及气候安全政策对于经济发展的负面影响。④Duncan Freeman, ‘‘The Missing Link: China, Climate Change and National Security,’’ Asia Paper: Brussels Institute of Contemporary China Studies, Vol. 5, No. 8, 2010, p. 3.气候变化等环境议题对于中国国家安全具有多方面影响,包括环境安全、粮食安全、水安全、社会安全、资源安全和主权安全等。⑤张海滨:《气候变化与中国国家安全》,北京:时事出版社2010年版。中国高度重视环境问题带来的客观威胁和政策挑战。进入21世纪,中国生态环境议题开始实现安全化。中国环境安全化可以总结为三条路径:传统国家安全、经济和社会发展以及自然环境。⑥李志斐:《环境安全化路径分析与治理体系构建》,载《教学与研究》2011年第1期,第63页。2014年,总体国家安全观将“生态安全”的概念纳入其中。⑦齐琳:《生态环境问题在中国的安全化进程》,载《江南社会学院学报》2016年第4期,第2-8页。

(一)中国生物多样性保护的非政治化阶段

人们对生物多样性生态层面的物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性的安全认知不断深化。物种指动物、植物和微生物群种类的丰富和多样性。遗传是指具有实际和潜在价值的来自动物、植物和微生物的遗传材料和资源。生态系统是指动物、植物和微生物群之间相互作用构成的动态复合体。⑧《生物多样性公约》,联合国,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/cbd.shtml。

在非政治化层面和阶段,物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性的讨论主要集中于学术界和媒体报道等平台。物种多样性的学术研究受到中国学界的相对重视,包括社会科学学界的关注。物种多样性的研究相较于遗传多样性明显逊色。核心期刊的文章数量显示了遗传多样性研究的绝对主导地位(参见表3)。但是在中文社会科学(简称“社科”)核心期刊当中,物种多样性的文章数量高于遗传多样性的相关文章。物种多样性的社科研究相对较多的主要原因是《干旱区资源与环境》和《环境保护》等跨学科期刊被归类在社科研究领域,涉及的内容也比较广泛。在社科核心期刊中遗传多样性研究聚焦于个别主题,主要关注生物遗传资源及相关传统知识获取与惠益分享等国际制度、协定、法律、知识产权等社会科学研究领域。生态系统多样性的研究则受到学术界的较少关注,这主要受制于生态系统单位的有限性和主题的宏大性。陆地、草地、森林等生态系统范畴过于宽泛,科学研究则通常需要在问题的重要支点和细节展开研究。

媒体报道方面,物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性的讨论显然尚未得到广泛关注。首要原因是相关媒体对生物多样性的报道较少。即使在中国知网输入“生物多样性”搜索报纸信息,总报道数量也只有330条结果。生物多样性在中国媒体的曝光度远不及气候变化(2 088条)。①数据收集截至日期:2020年2月2日。次要原因是科学信息的传播瓶颈。尽管生物多样性以及相关议题对于全球生态系统意义至关重要,但是科学内容的复杂性、传播的有效性、知识理解的有限性都严重制约了这一类议题在公共舆论空间的建构过程。

生物多样性议题的生态层面在非政治化阶段能够较充分地进行学术研究和讨论,包括跨学科研究领域,但是还没有在媒体空间实现广泛的讨论。

表3 中国关于生物多样性的学术研究和纸媒报道

(二)中国生物多样性保护的政治化阶段

中国生物多样性议题政治化进程始于1992年《生物多样性公约》的签订,标志着保护生物多样性制度化建设的开端。1994年举行的“中华环保世纪行”是一次影响深远的全国性环保活动,生物多样性保护列为其中的一项宣传内容。1996 年《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标》出台,生物多样性列为主要环境保护任务之一。①孙钰:《保护生物多样性,维护国家生态安全——访中国工程院院士金鉴明》,载《环境保护》2007年第13期,第4-6页。国家各部委分别制定了针对生物多样性保护的相关政策、法规和措施。国家环保局参与制定了《中国生物多样性保护行动计划》《中国生物多样性国情研究报告》《中国生物多样性数据管理》等;林业部制定了《中国生物多样性保护林业行动计划》;农业部制定了《农业生物多样性保护行动计划》;建设部制定了《城市园林生态系统和生态环境多样性保护计划》;国家海洋局制定了《中国海洋生物多样性保护行动计划》;国家中医药管理局制定了《野生药材资源保护管理条例》。②参见1997年国家环保局发布的《中国履行生物多样性公约第一次国家报告》。1997年《中国履行生物多样性公约第一次国家报告》显示,中国在20世纪90年代就已经建立跨部门框架下的生态保护制度。

进入21世纪后,中国生物多样性保护制度建设更加科学和完善。2004年,在中国科学院领导和协调下,国家多部委成立了国际生物多样性计划中国国家委员会,对接国际生物多样性计划机制。③参见《关于我们》,中国科学院生物多样性委员会,http://www.cncdiversitas.org/zh-hans/node/1348。为了响应联合国大会关于“联合国生物多样性十年”的号召,国务院在2010年成立了中国生物多样性保护国家委员会,该机构负责协调生物多样性保护工作,并且制定了《国际生物多样性年中国行动方案》和《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011~2030年)》。④参见《机构介绍》,中国生物多样性保护国家委员会,http://cncbc.mep.gov.cn/gjwyh/jgjs/。

特别是中共十八大以来,生态文明建设的步伐快速提升。参与生物多样性保护的职能部门囊括了国家发展和改革委员会、教育部、科技部、国土资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业部、商务部、海关总署、国家工商行政管理局、国家质量监督检验检疫总局、国家知识产权局、国家旅游局、国家林业局、国家新闻出版广电总局、国家海洋局、国家中医药管理局、国务院扶贫办等部门。⑤参见2014年环境保护部《中国履行生物多样性公约第五次国家报告》。

(三)中国生物多样性保护的安全化阶段

中国生物多样性议题安全化始于21世纪初,中国在2000年和2005年先后缔结了《生物安全议定书》和《卡塔赫纳生物安全议定书》。生物安全主要包括外来入侵物种问题和转基因管理等。①孙钰:《保护生物多样性 维护国家生态安全——访中国工程院院士金鉴明》,载《环境保护》2007年第13期,第5页。2000年,国家环保总局制定了《中国国家生物安全框架》。2001年,国务院颁布《农业转基因生物安全管理条例》。②《中国政府将加强对转基因生物安全管理》,中国新闻网,http://www.chinanews.com/2002-03-05/26/166653.html。国家环保总局也成立了生物多样性保护办公室和国家生物安全管理办公室。③《自然生态保护司(生物多样性保护办公室、国家生物安全管理办公室)》,生态环境部,http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/zjjg/jgsz/201810/t20181008_644821.html。

随着生态文明建设和总体国家安全观的提出,生物多样性议题在国家安全层面的地位进一步提高。2014年,生态安全被纳入总体国家安全观。国家生态安全的范畴涉及五个主要方面的挑战:自然生态空间、土地退化、水资源问题、生物多样性和人居环境。生物多样性的安全挑战主要是物种丧失和外来物种入侵对本土物种基因的影响。④《国家发展改革委有关负责同志就维护国家生态安全答记者问》,中国政府网,http://www.gov.cn/zhengce/2017-04/15/content_5186002.html。2020年10月,即将在中国昆明举行联合国《生物多样性公约》缔约方大会,将促进中国生物多样性安全化进程,生物多样性保护成为生态文明建设的重要议题。⑤《韩正:切实增强责任感使命感紧迫感 进一步做好生物多样性保护工作》,新华网,http://www.xinhuanet.com/2019-02/13/c_1124111108.html。中国不仅在政策等制度层面开始完善生物多样性保护工作,同时也强调在立法层面推进生物安全的保障工作。

生物多样性的安全化不仅被纳入生态文明建设和总体国家安全观的政策议程,同时也体现于《中国履行生物多样性公约国家报告》的安全表述变化。中国积极履行《生物多样性公约》的重要工作之一就是编写、发布和递交国家报告(参见表4)。

首先,安全化参照对象逐渐扩展。前两次报告提及环境安全和粮食安全,并没有将生态安全和生物安全等核心概念纳入其中。从第三次报告开始,安全化参照对象明显呈现多元化,纳入了生态、生物、农业、人身财产、水等受生物多样性丧失威胁的主体。安全化参照对象扩展的一个重要原因是中国环境治理的重要性不断提高。进入21世纪,中国的能源消耗水平迅速攀升,能源强度也快速增长,节能减

排随即成为国家能源和环境政策基础。2007年6月,中国发布了首个《中国应对气候变化国家方案》。由此可见,环境保护议程的提升推动了生物多样性保护事业向更加多元的部门扩展。另一个原因来自于环境保护部门的制度改革。国家环保局发布了第一次报告,之后升格为正部级的国家环保总局发布了第二次和第三次报告。2008年,全国大部制改革,国家环保总局扩充行政权力和部门,升格为环境保护部,发布了第四次和第五次报告。环境保护部的建立提升了环境保护部门的政策制定和执行力度。①Gørild Heggelund, Steinar Andresen, Steinar Andresen and Inga Fritzen Buan, “Chinese Climate Policy: Domestic Priorities, Foreign Policy and Emerging Implementation,” in Kathryn Harrison and Lisa McIntosh Sundstrom, eds., Global Commons, Domestic Decisions: The Comparative Politics of Climate Change, Cambridge: MIT Press, 2010, p. 239.同时,环保部的功能和职能得到扩充,其他职能部门涉及生物多样性的政策事务要与环保部协调沟通。2018年3月,职能和权力再次扩充的生态环境部发布了第六次报告,这也为负责生物多样性治理的部门参与多元化提供了重要制度保障。

表4 《中国履行生物多样性公约国家报告》的安全化参照对象和领域

其次,安全化领域逐渐广泛。由于安全化参照对象的扩展,生物多样性安全化领域也逐渐拓宽。主要的安全化领域体现在两个方面:转基因生物和外来物种入侵。但是,这两个领域对应的参照对象并不固定,它们根据各自的功能被置于粮食安全、生态安全、生物安全和环境安全等不同框架之下,这说明安全化领域的扩展和细化更加关注具体问题的影响和威胁。比如:长期以来,转基因生物和遗传资源都与粮食安全息息相关,但是它对林业、海关管控、环境的安全影响也逐渐被其他职能部门关注和强调。同时,安全化参照对象涉及的领域也呈现了各自的细化趋势。环境安全涉及污染物排放、城市环境治理和遗传基因资源影响等要素。生物安全不仅关注外来入侵物种,也包括农业、林业等其他生态部门的生物遗传资源风险和威胁。

再次,安全化行为体的身份和职能愈加清晰和细化。第五次报告更加详细地说明了生物多样性保护跨部门治理框架的情况,阐明了各部门的相关安全关切。各部门关于生物多样性安全问题的职责和职能更加清晰,也符合各自职能部门的权责范畴。经济发展、科技、农业、林业和海关等职能部门参与和制定了保护生物多样性相应的政策法规和行动措施。同时,基于生物多样性保护与荒漠化防治和气候变化应对等议题具有协同治理效应,该报告也将相关安全化领域与其他国际公约相联系,体现生物多样性保护机制与其他全球环境治理制度的协同合作。

七 结论

生物多样性四个层面的安全化凸显了安全化阶段的不一致性,也各自呈现分散性。大体有三个因素可以解释这一现象。第一,生物多样性保护缺乏明确的安全认知,治理对象范围包括陆地和海洋生态系统、物种和遗传资源。保护范畴的广泛性决定了生物多样性安全化参照对象的多元化。第二,生物多样性治理目标缺乏统一的、可衡量的、可执行的政策框架。缺乏具体可操作目标会导致安全构建的碎片化,从而难以达成共同的安全认知。第三,谈判层面在尚未明确和细化治理目标范畴的情况下进入安全化讨论阶段,导致多元的谈判主题分化了安全参照对象的整体性。由于前述的问题复杂性和治理系统性,各缔约方和非国家行为体在不同方向和领域推动生物多样性议题的安全化。

潜在的改善路径是首先寻求生物多样性的整体目标和共同行动方向。各缔约方的首要任务是在资金机制、资源动员、遗传资源获取和惠益分享、保护区、主流化等议题上取得共识。“后2020年”生物多样性治理框架应在务实层面达成共识,优先梳理和建立具体明确的、可执行的、可衡量的、可操作的治理目标和框架,避免某一领域的安全化导致其他议题的边缘化。在国家层面,各缔约方可以根据自身国情提高生物多样性保护的政策地位,通过国内安全化全面提升保护和治理的力度。但是,各缔约方需要避免内部安全化进程的过度溢出效应,降低竞争性安全观念的建构,尽力实现全球整体安全认知。

中国是联合国《生物多样性公约》第 15次缔约方大会的东道主,有责任整合各方关切,达成合理政策和目标安排,实现全球生物多样性治理的提升。一方面,中国继续坚持发展中国家的自身定位,不仅符合当前中国的发展阶段,也符合中国的整体利益;另一方面,全球政治经济形势的变化也为中国在全球环境治理领域的地位提升提供了前所未有的契机。中国的生态文明建设与全球生物多样性治理要实现相向而行,从理性和客观视角看待生物多样性安全化的优势和去安全化的必要性。