食品包装产品安全风险分析与有效控制措施

2020-05-14岳青青

岳青青

(中包包装研究院有限公司,天津 300457)

食品包装是指一切与食品直接或间接接触的材料或容器,包括食品容器、器具和软包装等。食品包装一方面可以使食品免受外界污染,保持食品成分、品质等特性不发生改变,延长其货架寿命;另一方面包装材料自身的有害物质在特定条件下可迁移至食品中,一旦迁移量超过限定值就会对食品安全产生重大影响[1]。因此,食品包装安全是食品安全的一个重要组成部分。当前我国食品包装安全面临的形势不太乐观,应该从完善相关的法律法规,加强安全风险分析及预防监督管理,应用新技术等方面入手来改变这一情况。

1 我国食品包装安全现状及开展行业产品安全风险分析的意义

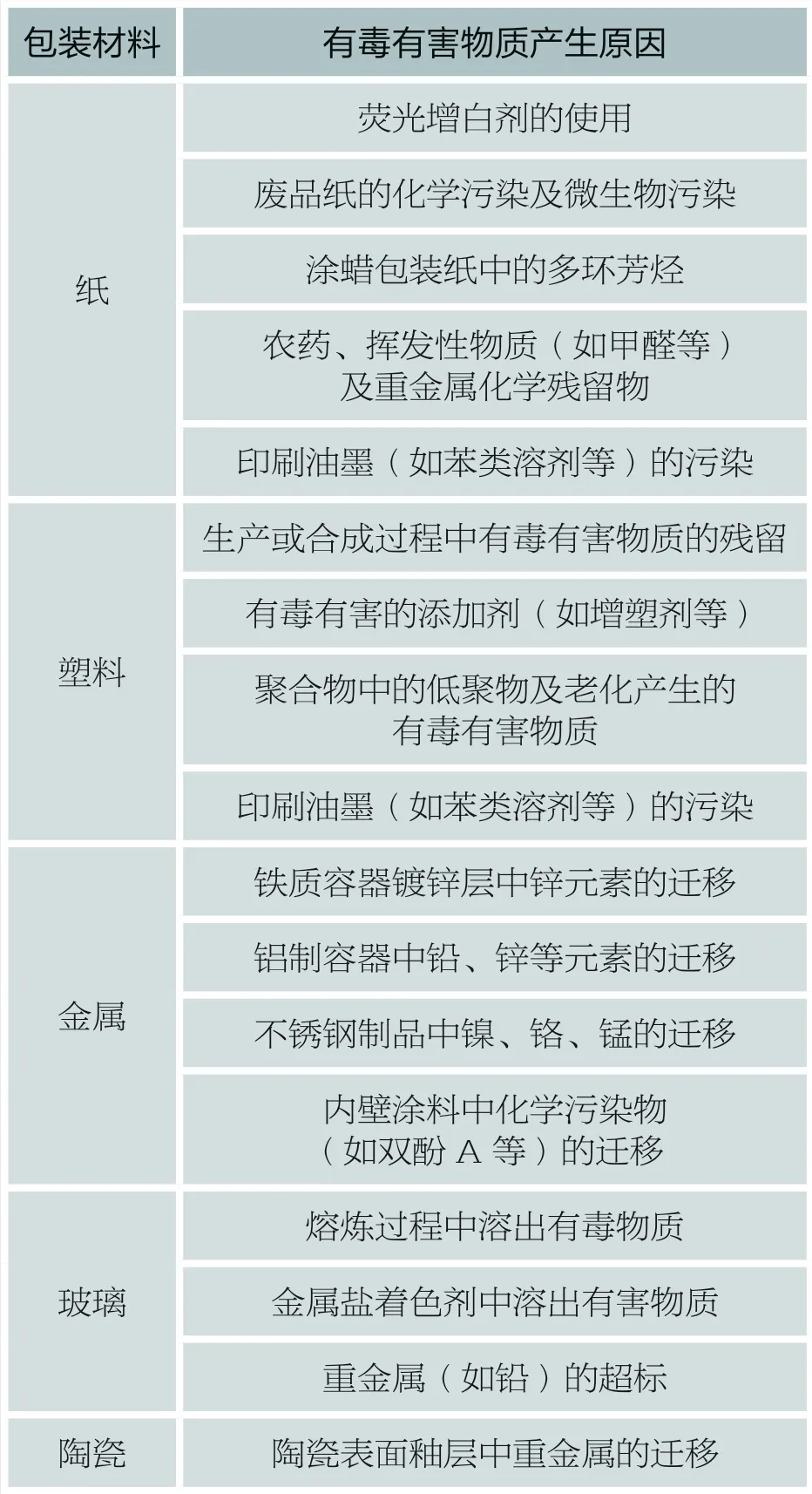

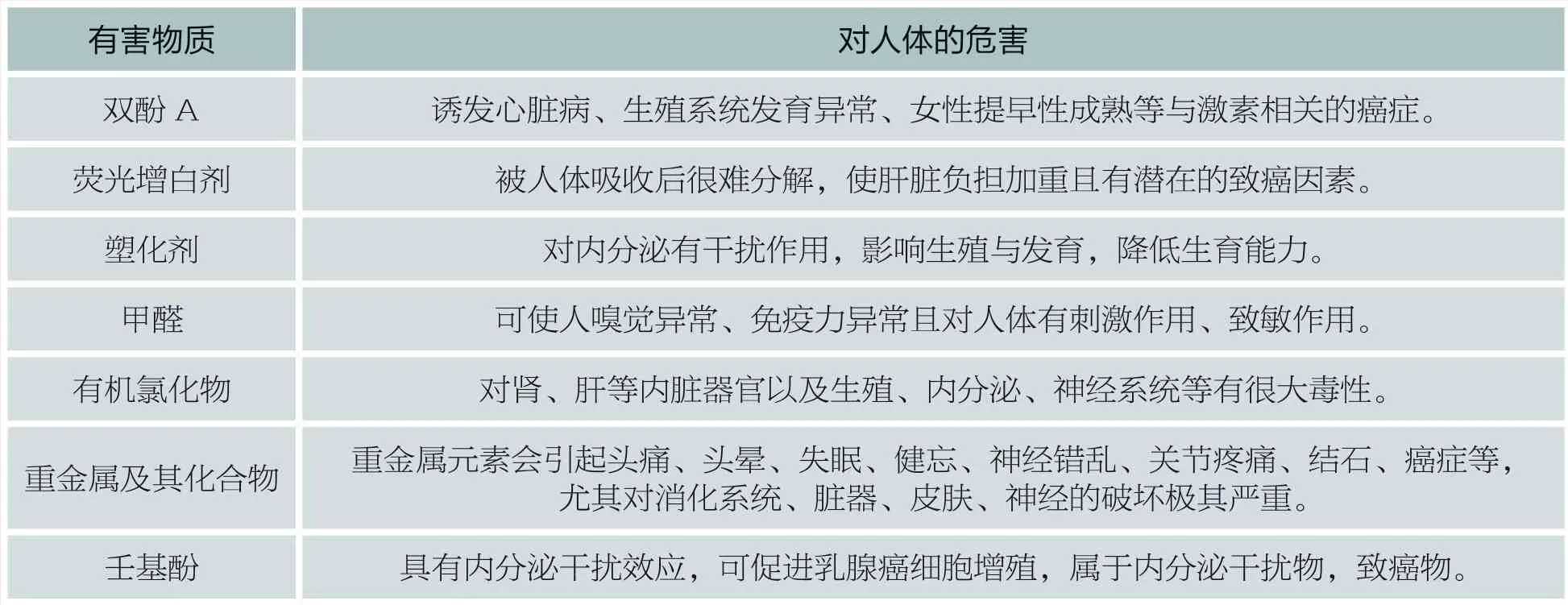

目前,我国食品包装安全问题屡屡被各大媒体报道,如炊具原材料锰含量超标,“毒胶囊”事件,“双酚A”事件,白酒中塑化剂超标,保鲜膜致癌,一次性纸质餐饮具被曝光荧光性物质超标等均暴露了我国现阶段食品包装安全存在的诸多问题[2]。这些问题部分由于人为在食品中添加了包装工业中使用的物质,另一部分是由于食品包装本身含有有害物质,和食品直接或间接接触后迁移进入食品引发食品安全问题。此类问题可以按照不同的包装材料进行分类如表1 所示[3]。常见有害物质及其对人体的危害如表2 所示。

表1 包装材料对食品安全的影响

我国虽已出台了一些食品包装安全的政策法规,但与欧美、日本等发达国家相比仍存在较大差距。因此,我国应加强食品包装产品安全风险监测及风险分析,加强食品包装生产企业监管力度,完善食品包装安全机制,逐步缩小与国际间的差距。

开展食品包装行业产品安全风险分析工作,目的是为了搜集区域性、群体性、基础性的数据及相关信息,综合了解生产及流通领域影响产品质量的风险因素,查找行业潜规则,为政府提供决策依据和技术咨询,为风险评估与标准修订提供科学依据,做到产品质量风险早发现、早预警、早处置,对解决食品包装安全现状有重要的意义。

2 食品包装产品质量安全分析

目前,我国食品包装接触材料及制品执行的国家通用标准有GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准、GB 31603-2015《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》,国家产品标准有GB 4806.2 ~11-2016、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB/T 27590-2011《纸杯》等。

表2 常见有害物质对人体的危害

食品包装产品质量安全检测的重点项目包括感官指标、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以铅计)、脱色试验、溶剂残留量(苯类溶剂、总量)、邻苯二甲酸酯类迁移量、荧光性物质及微生物检测等。通过对现有食品包装产品检测数据总结分析得出食品包装产品虽然合格率较高,但还是存在一定的质量风险。例如,在塑料复合膜袋的所检项目中出现溶剂残留量(苯类溶剂)不合格。造成此项检测不合格的原因可能是生产厂家不顾国家标准的要求使用不合格油墨进行印刷,或是产品在周转过程中被污染,进而留下了潜在的安全隐患。我国应该出台强制性标准,规定禁止在食品及药品包装上使用苯类溶剂油墨,促使企业使用环保型的无苯油墨(醇溶油墨、水性油墨)。同时企业应该对产品周转的各个环节严格把关避免产品污染。只有这样才能从根本上解决我国食品包装行业中存在的溶剂残留安全卫生问题。

3 造成食品包装产品质量风险的主要原因

3.1 部分生产企业原材料采购验证及生产过程各环节监控还存在不足。企业对生产原材料检验不够严格,对产品生产过程中各环节缺乏监督管理,这些都可能导致产品不符合标准要求。企业应该对生产原材料及生产各环节严格把关。

3.2 政府相关部门在对获证企业进行监督抽查或风险监测制定计划时,监测检验项目较少,不能全面获得企业产品安全信息。

3.3 政府相关部门及包装生产企业与食品生产企业缺乏相关交流与互动,对食品生产企业关注的威胁食品安全的物质缺乏了解,对这些物质对食品产生的影响缺乏理解,对这些物质进入人体后产生的后果缺乏认识,此外对这些物质的潜在来源未能进行正确的分析。

3.4 我国食品包装市场准入制度及相关标准还不够严密完善,还存在潜在食品包装安全风险。现阶段我国只对塑料包装产品、纸包装产品实行了市场准入制度,应该加快金属包装产品、玻璃包装产品、陶瓷包装产品市场准入制度。建立全方位食品包装生产安全监管体系,防范和控制食品潜在安全风险。

4 有效控制措施与建议

4.1 政府管理部门导向

4.1.1 完善监管体系加大监督抽查力度

我国政府部门应该制定严格的食品包装安全相关法律、法规与标准,与国际接轨。应该加强食品包装材料安全风险监测及监督抽查,扩大监测抽查范围、种类及检测项目,健全风险监测体系。应该明确生产企业的法律责任及监管部门的监管职责,形成立法与监管齐下的高效管理体系。对部分质量意识淡薄、产品质量低下及抽查不合格的企业,应该进行公示并责令整改。如整改后还不符合标准应该吊销其生产许可证,并追究企业负责人的相关法律责任。

4.1.2 加强获证企业的证后监管

目前塑料食品包装产品及纸包装产品已经列入生产许可证管理范畴,但部分企业获证后其管理及质量控制手段流于形式或根本没有,因此证后监管是保障许可证管理工作有效性的关键环节之一,建议监管内容包括原辅材料采购验证抽查、生产过程关键点控制与可追溯性记录抽查、产品安全性潜在风险因子抽查检验。有关部门应建立长效机制,加大对获证企业证后监管的力度和有效性,通过日常巡查、抽查等活动加强对获证企业的监管。对获证后放松管理的企业,根据情节轻重,依法采取相应措施予以处理。

4.1.3 加强标准制定修订工作

政府部门应该完善食品包装安全相关的法规和标准并严格执行,为食品包装的安全提供有效的保障。目前我国虽已出台一系列食品接触材料及制品执行标准,但仍面临着产品标准未全面覆盖、方法标准严重缺失等诸多问题,相关机构应加紧制定相关标准、完善标准体系。

4.1.4 积极组织人员培训食品安全法规

政府部门应该积极组织食品包装行业相关人员(包括监管及检测机构)认真学习了解相关国家政策、法律法规以及标准,提高行业人员的业务素质。如要学习法律《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》,法规《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(国务院令第503 号)、《中华人民共和国认证认可条例》等及相关国家标准。另外,这种学习不应流于形式,应将法律法规与各部门、企业与检测机构的实际工作结合起来,使其可以利用法律指导日常的工作,也可以利用法律保护生活中的食品安全。

4.1.5 加大宣传力度

政府部门应该通过电视、广播、微信公众平台等形式积极宣传国家有关食品包装安全的政策和标准,让企业从思想上重视产品质量。同时引导社会各界尤其是消费者充分认识食品包装安全监管的重要性,提高消费者的安全意识。

4.2 企业导向

4.2.1 加强企业自律

食品包装生产企业应该严格按照相关法律法规、市场准入制度(QS)的要求及生产规范进行生产,并对各个环节进行严格监管,包括原材料采购管理、人员管理、生产环境及生产过程管理以及仓储管理,以确保食品包装安全。

4.2.2 提高企业内部安全质量管理水平

食品生产相关企业必须建立健全本单位的质量安全管理体系,完善各职能部门管理职责。企业应加强卫生管理、质量检验管理,配备专职或兼职食品卫生管理和质量检验人员,加强原辅材料采购验证、实验室的装备人员培训、技术力量的加强和认证工作,对食品及相关产品的新产品、新工艺、食品添加剂及其它潜在化学物质检验,有利于降低食品安全的风险。同时严格生产过程关键控制点监控,提高企业内部安全质量监管水平,才能使企业有更好的发展,使企业在整个行业中立于不败之地。

4.2.3 注重企业技术人才的培养

企业应该加强与科研机构及高校合作,积极培养、储备企业高技术人才。企业只有加快培养造就一批高技能人才,挖潜企业内部人力资源潜力,才能为企业的快速发展提供坚实的人才支撑。企业只有加强高技能人才的培养,才能为企业的可持续发展奠定人才基础,企业也才能在发展的道路上稳健而强劲。企业通过培养一支掌握先进技术、先进工艺和操作技能、具有较高安全质量管理素质的高技能人才队伍,才能提高企业的技术创新能力。

4.2.4 加强对标准的学习

企业领导要带头积极学习安全法及相关政策和质量安全标准,并组织培训相关技术人员加强对标准条款的学习和认知。只有这样才能使企业在生产过程中的每个环节严格按照标准执行,这对提高产品质量安全、促进技术进步、增强企业的市场竞争力具有极其重要的意义。

4.2.5 加快对新技术的研究,关注质量安全

尽管我国新的包装技术使得食品包装工业发生了巨大的变革,例如环保包装、智能包装等现代新型包装技术能够让食品的保质期得以延长,也有助于保鲜和运输食品,环保、低碳还能够更为智能地给消费者提供便捷的服务。同时,这些新的包装技术手段还能够让广大消费者比较方便地进行放心食品的选择,但是不仅要加大对这些技术的进一步研究,进而使得在各种环境当中都能提升包装的适应能力,更应该关注新技术是否带来新的有害物质,避免产品质量安全问题的出现。