疫苗快跑

2020-05-12李宗陶

李宗陶

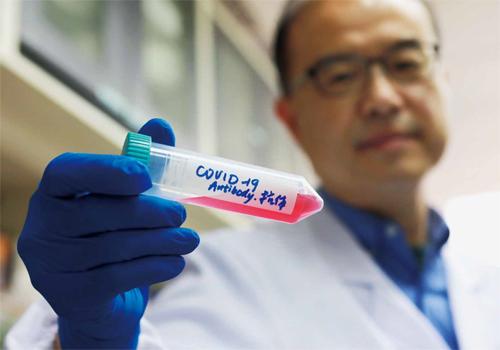

清华大学张林琦教授实验室内,张教授展示刚生产出来的还没有纯化的抗体。图/本刊记者 梁辰

【阅读本文前,请先接种以下“疫苗”】

Spike Spike Glycoprotein,刺突糖蛋白,位于新冠病毒外层,像一个个突起的皇冠。

RBD Receptor Binding Domain,病毒刺突蛋白上的受体结合域。

ACE2 血管紧张素转化酶2。新冠病毒主要通过刺突蛋白上的RBD跟人体细胞的

受体血管紧张素转化酶2结合,最终实现感染。

这一次,微博和微信朋友圈里出现了冠状病毒进化树。

这不是科学家们第一次在流行病到来时对病毒进行基因分析。过去几十年里,他们对艾滋病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒和SARS病毒都绘制过类似的基因演化树,但除了科学界,很少有人关注。

2020年1月11日,王新泉在京郊开一个学术会。他是清华大学生命科学学院的教授,中科院生物物理所梁栋材和常文瑞院士的博士,美国斯坦福大学医学院的博士后,眼下正带着两位博士、一位博士后,开展与人类疾病和健康相关的结构生物学研究。天色暗下来的时候,他习惯性地刷了下病毒学网站(virologic.org),一眼看到这些天他正等待的东西――

上海市公共卫生临床中心&公共卫生学院与武汉中心医院、华中科技大学、武汉疾控中心传染病预防与控制研究所、中国疾控中心、澳大利亚悉尼大学合作,正在发布一例来自武汉的呼吸道疾病患者的冠状病毒基因组(附序列)。该序列也已存入GenBank,并将尽快发布。

帖子顶端注明:“此帖由悉尼大学的爱德华·霍尔姆斯(Edward C. Holmes,进化生物学家)代表上海复旦大学张永振教授团队发布。”发帖时间是美国东部时间1月10日。

张永振也是中国疾控中心传染病预防控制所的研究员。在当代病毒学确定已知的5000种病毒里,他的实验室利用宏基因组学建立的新体系,近五年来发现了2000种全新的病毒,其中一些发展出新的科或目,比如荆门病毒、楚病毒、秦病毒、魏病毒、燕病毒……荆门病毒还被收入普林斯顿大学编著的2015年版经典教材《病毒学原理》。

1月9日,张永振在武汉。下午,他出现在华中农业大学基因楼129会议室,为一百五十多位师生做了一场学术报告。结尾时他说:“跨种间传播以及共进化,揭示了病毒传播和进化的复杂性。因此,早发现、早识别、早解析、早预警,是我们对病毒由被动防御到主动防御的关键转变。”

这天晚上,一个61岁的男人在当地医院里停止了心跳。武汉市卫健委的专家在两天后的11日向媒体介绍说,此人常年在武汉市华南海鲜市场采购,同时患有腹部肿瘤和慢性肝病。12日,武汉市卫健委在情况通报中首次将“不明原因的病毒性肺炎”更名为“新型冠状病毒感染的肺炎”。

一

“我立馬把序列下载了,发给博士生兰君。我说你赶快去分析一下,看看是什么情况。”王新泉说,“听说有可能是冠状病毒的时候,我就已经有所准备。但没有序列,没法着手,我也不太好去问别人要序列,就等着。全世界都在等着。”

打开计算机,兰君看见了这个有由19位作者(包括张永振)测定的序列。它包含29903个碱基,10个一组、60个一行排成长长的方阵――

1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct

61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact

……

在生物学软件的帮助下,他开始比照冠状病毒家族的这位不速之客与SARS的异同。电脑很快给出数据:79.5%的序列,一模一样。

王新泉拨通了张林琦的电话。“我正打给你。”张说。

张林琦是清华大学医学院的教授,主攻重大病毒性传染病的致病机理、病毒与免疫系统的相互作用关系,同时研发抗病毒药物、抗体和疫苗。28年前,拿到英国爱丁堡大学分子病毒学博士学位之后,他先后在美国两所大学任教15年,是艾滋病鸡尾酒疗法发明者何大一团队的主力华人科学家。

2003年,他和王新泉同时回国,落户清华,率领各自的团队在冠状病毒领域合作了八年多,共同发表了多篇重要论文。和20年前相比,张林琦似乎没什么变化,除了发际线又向后移了一厘米;而生于1973年的王新泉正顶着一头茂盛的黑发进出实验室。两个团队的实验室同在医学科学楼的二楼。

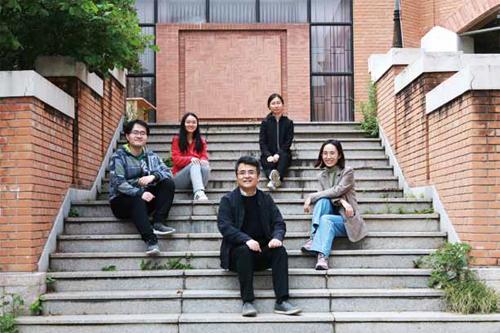

王新泉教授在实验室。图/本刊记者 梁辰

三言两语一勾兑,一周前他们的直觉被判为真:这个病毒不一般。

“大概在序列公布前几天,专家群里就有说出‘冠状病毒的,这在当时确实是一个非常敏感的字眼。我记得非常清楚,有很多老师用的排除法:它肯定不是腺病毒,不是流感病毒……但不知道它是什么。我注意到民间也在用类似的办法,列出了一些‘不是什么。当时专家圈子里确实比较谨慎,因为一个新发流行病暴发之初,它的致病原和因果关系非常难确定。我们人身上有好多病毒,锁定哪个是真正致病的,需要依据。”张林琦说,“要不要转入研究,心里也有点犹豫,因为我们的工作量已经很大了,在手上艾滋研究的同时捡起一个新的项目,还是需要一定的勇气和胆量。但序列一公布,我们马上做了遗传分析,确实跟SARS非常像,这事基本就定了,必须要全力投入。”

“哥伦比亚国立大学有位生物化学家说,我的整个学术生涯都在为这样一个时刻做准备。你们有没有这样的感觉?”我问。

“说实话,那时候谁也不会想到疫情会发展到现在这个情况,对吧?”王新泉说。

“说实话,那时候谁都没有想到病毒传播能这么快,能从武汉迅速传遍全国,然后遍布世界各个角落。”张林琦说。

二

这对老搭档决定立刻行动。

根据科学家们此前对SARS、MERS(中东呼吸综合症)这些由冠状病毒引发的疾病研究经验,冠状病毒通常是用它表面刺突蛋白上的一小段RBD蛋白,跟宿主细胞的某一类特定受体(如SARS的受体是ACE2,MERS的受体是DPP4)结合,附着在宿主细胞表面。

我们已经知道,冠状病毒的表面刺突蛋白(就那皇冠)是一个三聚体,是三个东西绑在一块儿,每一个绑着的结构就有一个RBD,所以它有三个RBD在那待着,但它不老实待着,有点像北京小孩玩的那种三片叶子的风车——这RBD在风车上不老实,有时候站起来,有时候趴下,站起来、趴下;有时候一个站起来,有时候两个站起来,有时候三个全站起来,是一个动态过程。

当然站起来和趴下跟它的生物功能直接有关。我们后来发现,RBD站起来之后,才能有效地跟细胞上的受体结合。有点像咱们的车钥匙,你一摁,车门锁蹦起来了。蹦起来之后,它就可以跟细胞受体结合,就可以把那细胞打开。

这种现象后来也被中外好几个实验室证明了,说明病毒表面蛋白构建了一个变化多端的场景,需要时不常地把钥匙亮出来,一边去找它的锁,然后它就能进去,这个动态过程还是非常奇妙的。所以,当我们已经观察到冠状病毒表面蛋白有这种动态特点,在新型冠状病毒出现以后,显而易见,就是要确定它的RBD的结构特点是什么?这种结构特点,跟SARS和MERS有多大的相同性和相异性。病毒侵入人体细胞的瞬间是最重要的环节,我们的切入点就是从这儿开始的。

张林琦给我上了一堂三个小时的分子病毒学课。其中“我们后来发现”的“我们”,还包括清华医学院向烨团队、生命科学院王新泉团队。从2017年开始,三个实验室在多个顶级刊物上发表了SARS冠状病毒刺突糖蛋白与其受体ACE2复合物的冷冻电镜结构。

(注:3月19日,麻省理工学院在bioRxiv预印本上发布最新研究成果--RBD和ACE2结合位点是ACE2受体结合域上的一段α1螺旋式蛋白。这为多肽疫苗和药物的研发提供了基础。)

王新泉教授团队成员合影:王新泉(前排居中)、兰君、余锦芳、田玉玲、葛纪弯(后排从左至右)

附着在宿主细胞表面的刺突糖蛋白-受体结合物,会被酸依赖的蛋白酶(如丝氨酸蛋白酶TMPRSS2等)两次切割,目的是暴露出融合肽(fusion peptide);随后,融合肽插入宿主细胞膜并与之融合,病毒的核酸分子得以在细胞内释放,侵染就这样完成了。

病毒入侵后,鸠占鹊巢,将健康细胞变成生儿育女的一间产房。这个细胞很快会释放更多的病毒,随后变成一具被病毒颗粒充满的尸体。而人体,有大约40-60万亿个处在新陈代谢中的细胞。当尸体堆积到足够多,疾病就降临了。科学家们之所以从研究这些分子结构入手,为的是准确找到结合位点,设法(用药物、抗体、疫苗等)阻断病毒RBD与受体的结合。

1月15日晚9点半,清华医学楼实验室里灯光大亮,两个团队共十人召开紧急会议,他们刚在清华附近的近春园聚完餐(当事人忆起略有不安)。两位带头人宣布投入新冠病毒研究,整体布局并分工,依据自愿原则,鼓励博士们留守实验室(大部分学生都买好了回家过年的车票,18号开始放寒假);立刻启动新冠表面刺突蛋白基因序列的合成,然后表达RBD。

1月19日晚,单思思回到山西运城的家。她是2015级入学的直升博士,加入张林琦实验室。第二天,她上了回北京的动车。列车开动,她哭了,母亲的微信也到了:“以后回家机会多得是,现在国家需要你,好好干!”42天后,她做了一块“此生最值得留念的ELISA板(一种用于酶联免疫吸附剂测定的塑料点样板)”。3月末,她第一次在实验室里过了一个“生逢其时,重任在肩”的生日。

张林琦教授团队成员合影:(从左至右)王瀚、李明茜、张林琦、方梦绮、梁清泰、单思思图/本刊记者 梁辰

兰君决定不回山西忻州过年,他给家里打电话。一年没回家,过年还不回?十多天后,父母知道儿子在做什么。父亲在微信里说,注意安全。母亲发来的是:别太辛苦。从1月12日开始,每天早上7点多他进实验室,晚上11点回寝室。除夕夜例外,他在春晚开播前收工,吃了顿饺子,“如果回家,也只吃饺子和包子。”几天后,他把赵雷《成都》的歌词改了――

让我掉下眼泪的,不止想家的愁,

让我依依不舍的,不止你的温柔。

灵药还要等多久,病患強忍难受,

让我感到为难的,是求救的眼眸。

疫情一直在肆虐,研究停不下节奏,

深夜走廊的尽头,有灯光在守候。

在那座苦难的城市里,有天使在努力,

病毒带不走的,是希冀。

……

新冠病毒全基因在手,Spike全长约3800个碱基,其中RBD一段有六百多个碱基,兰君要做的是:先下单由北京一家生物技术公司合成RBD的基因,通过重组表达的方式获得RBD蛋白(主要是单思思的工作),然后在体外将RBD蛋白和人体细胞表面受体ACE2混合制备复合物,培养晶体,经过筛选和条件优化,获得能够进行X射线衍射的晶体。

“这中间每一步都得耗费时间和精力,每一步都不能出错,不能耽误时间。”兰君说。

白天,只要打开纯化蛋白的泵,实验室里就有鼓点一样的声音陪伴他,催他。夜里,骑自行车回宿舍,路上人很少,车也很少,四面旷达,空气清冽,车轮被路灯照成南瓜的形状。一年前的这时候,他写:行走在深冬的夜里,像一颗没有防冻液的晶体。而此时,细胞上清液和蛋白纯化充盈着他的身心,“很自豪,能做这些工作。”

不过大年初四,他忍不住又写了几句分行的——

想着母液有人配,瓶子有人洗的过去,

看着母液快见底,瓶子没人理的今朝,

我此起彼伏。于是乎,我默默地拿起手机,

直到一句“这点屁事,自己搞定”出现在屏幕上,方才醍醐灌顶。

得,自己弄吧。

1月22日夜,单思思跟兰君一起走在回寝室的路上,都快零点了。他们刚对纯化出来的蛋白进行了跑胶验证,发现正是他们想要的。“反正那天还挺高兴的,我跟兰君就在对,接下来怎么拿这个蛋白来做抗体的筛选,还有晶体培养。”两小时后,武汉宣布封城。

单思思所在的课题组,一拿到基因公司合成的RBD片断,迅速整理搭在两种载体上。一种载体叫pcDNA3.1,注入哺乳动物细胞系,另一种叫Pfastbac,注入昆虫细胞系,相当于在两种类型的工具细胞里注入一小段DNA,表达生产出来的,就是新冠病毒的RBD蛋白。

大年初一,深圳三院的三人小组进入负压的P2 plus实验室进行样本检测。从左至右依次是:鞠斌、林静燕、杨倩婷 图/鞠斌提供

她的年夜饭是在实验室里吃的。师姐张绮的丈夫送来一大碗饺子,她开着电脑边吃边看春晚,身边还有医学院的一个师妹。武汉的场景在屏幕上展开,“越看越沉重,从没跨过这样的年。就盼着早点有突破,然后手里的实验都得赶快,赶快去优化,赶快去证实。”

2200公里之外,深圳三院肝病研究所的鞠斌博士从腊月廿九开始,也一直在实验室里工作。1月11日,这家深圳市的传染病定点医院收治了本市最初的两例“不明原因的病毒性肺炎”病人。因为有临床资源,肝病研究所在第一时间就得到了病人的血样,后来建起了生物样本库。大年初一,鞠斌和另两位同事穿戴好防护(从露眼头罩、衣裤、鞋套到手套),三人一组进了负压的P2 plus (介于P2和P3之間的安全等级)实验室,开始第一次血液样本检测。

三

张林琦把RBD蛋白比喻成钥匙,管ACE2叫锁。钥匙开锁,是新冠病毒侵入人体的关键一刻――

把钥匙RBD生产出来之后,ACE2就是病毒要打开的锁,这把锁我们在做SARS的时候就有了,不需要重新做。下一步就是把RBD蛋白和ACE2蛋白混在一起,它俩相互作用,结合之后要叫它长晶体。那个晶体有点像家里盐罐子边上,在空气潮湿的天里,长出来的那些个像针、像细毛的东西,实际上就是盐晶分子在特定的温度和湿度下,特别有规律的排列,可以想象成阅兵时的方阵。当X光照到这种特别规律排列的晶体上,它就会形成一种非常规律的衍射,有了衍射图就可以通过计算机模型倒推蛋白的结构。

当时最大的突破点是,两种蛋白在一定的反应条件下长出了晶体。这个条件包括盐的浓度、离子的强度,还有一些所谓detergent,特定的化学物质。清华这边结构生物学在施一公老师的带领下,发展得非常快,有很大的优势;我跟王老师过去八年的合作也使得这一步比较顺利。

我们把同一种蛋白混合物点到几百个反应条件下,放到一个4℃的环境里,让它去长晶体。这个4℃的环境是一个大屋子,不是一个小冰箱,大屋子里摆满了成百上千个不同的盘子,都是不同实验室不同老师在做的晶体结构的研究。我们最期待的是什么呢?就是去检查这些几百个不同条件的时候,在那里边能看到晶体长出来。这玩意儿要长得好的话,就跟女孩子订婚戒指上的钻石特像,长得不好的话,就有点像咱们盐罐边上长的那些细针。我们每天都去看,有没有好的晶体长出来,像是在找好看的钻石。

“第一次看到晶体长出来,是2月11号下午。一共试了960个条件,只有一个条件长出晶体。”兰君说。一块点样板有96个池液格,他点了10块板子,每一格池液就是一种条件。从前,为了晶体长出来,他向小猪佩奇祈祷过,也写过《致我们终将见到的晶体》。这一回,佩奇终于神奇,大约两周就将一幅扫帚状的结晶图案送到他的显微镜下。他立刻给导师王新泉发去照片,同时调整这一格里的池液条件。2月15日,第一粒漂亮的大“钻石”出现了。

下一步是做X射线衍射。王新泉解释说,研究SARS时,做的是刺突蛋白三聚体与受体的结构,长不出晶体,大小也适合做冷冻电镜(清华就有);这次是刺突蛋白受体结合区RBD片段和ACE2的复合结构,适合做X射线衍射。

“X射线衍射(1912年由德国物理学家劳厄发现)在当年是一个比较牛掰的技术,跟它相关的一些发明创造都获得了诺贝尔奖,当然现在已经非常常规了。”张林琦说,“做衍射的设备叫同步辐射光源,只有上海有。通常,我们是把晶体放进液氮罐,再通过特殊的包装快递出去。上海那边收到之后,把晶体小心翼翼捞出来,放到极其高精尖的机器上,打上X光让晶体产生衍射,然后在计算机里对衍射图进行处理,解析结构,比如常见的α螺旋,才能拿到我们发在文章里的那些花花绿绿的照片。”

上海同步幅射光源,位于浦东张江高科技园区,是投资12亿元的国家级重大科学工程和大科学装置用户平台,建设了整整五年。它的核心区域,是产生各种同步辐射光的电子储存环,一圈就相当于一个操场的400米环形跑道。

可是,各个人群的聚集单元都紧急、暂时地封闭了,部分交通管制了,快递停了,人类像蜗牛一样缩进各自的壳。王新泉说,“以前也有让学生拎着液氮罐自己去上海的,可那会儿,学生去一趟回来,得隔离14天。”

晶体怎样才能飞进上海?2月16日,王新泉急中生智,联系了一位常为生命科学院的实验室接人送物的司机,请他代为物色一位肯在特殊时期跑趟长途的司机。这年头,人以群分,群里一吆喝,愿意跑活儿的魏师傅出现了。

左图:2月11日下午,兰君在显微镜下看到最先长出来的蛋白晶体,长得像扫帚。右图:优化条件后,2月15日长出的晶体,像钻石

兰君挑了十多颗长得最标致的“钻石”,小心翼翼捞出来,放在装有冷冻液、也就是液氮的小罐里,交到魏师傅手上。魏师傅油门一踩,漏夜出发,第二天一早送到浦东。上海光源的周欢博士急忙到门口去接,拎了液氮罐直奔机房。魏师傅原路返回,22小时马不停蹄。他得到了疫情期间一份特别的辛苦费,8000元。

从疫情被确认起,上海光源就开设了科研绿色通道,自1月12日至2月23日,安排了五次实验机时,其中三次实验结果――上海科技大学饶子和/杨海涛团队、中科院微生物研究所齐建勋团队、清华王新泉和张林琦团队――促成了最早公开分享的新冠病毒关键蛋白结构,和两篇分别发表在《细胞》杂志和《自然》杂志上的论文。清华团队的晶体是2月17日上机的。

“这大型机上的光源强度,比我们家用的光要强10的5次方到6次方倍。光源越强,晶体的衍射能力越强。我们送了十几颗晶体过去,只有一颗晶体,而且是第一颗,收到了比较好的衍射数据,后面都不太行,所以非常幸运。我记得很清楚,2月17号周一晚上八九点钟开始收数据,收到第一条衍射数据之后,我就知道这个结构可以解析了。我们立马开始工作,可能花了两三个小时,到12点的时候,结构就解出来了。我马上跟林琦说了好消息,林琦就说,赶快连夜总结发表,别睡觉了。”王新泉道。

“结构怎么解呢?根据白霜衍射图,首先要把电子密度图做出来,完了用大的计算机系统去分析这个结构,需要挺长的上机时间,还要做一些优化、比较,等于一开始模模糊糊看云彩,最后拨开云雾看真相的过程。”张林琦的声音里出现一种按捺不住的东西:“我一看,这结构太漂亮了!脑子里第一反应,这不哥俩么,跟SARS长得太像了,简直一个模子刻出来的,一点都不夸张。这是个令人激动的时刻,感觉特别奇妙。”

“解完结构以后,立刻分工,学生去作图做结构分析,我动手写文章。我在家,他们都在实验室,17号晚上熬了整整一夜。18号晚上本来也准备熬夜的,但是大家确实都干不动了,学生们可能一两点回的寝室,我也休息了一下。19号接着做,文章连写带完善,用了整整两天。20号凌晨,我们就把文章给投出去了。所以3月30号正式发表时,Nature上写收到文章是2月19号。那会儿,全世界科学家都在赛跑。”王新泉说。

就在清华两个团队全力冲刺的同时,西湖大学周强团队、中科院微生物所齐建勋团队也成功解析出新冠病毒RBD与ACE2蛋白复合物的结构。公布成果时,三个团队都附上了其他两个团队的工作进展介绍,也都将晶体结构公开,供同行下载参考。

新型冠状病毒表面RBD-ACE2复合物晶体结构,即钥匙开锁图/清华大学提供

“如果没有一直上手在做这些实验的研究小组,这几步都需要好长时间的摸索、优化。我们不到一个月,结构就解出来了,而且是非常高的分辨率。从已经发表的文章来看,我们的结构分辨率目前是全世界几家实验室里最高的,2.45埃。一个埃是10的负10次方米,100亿分之一米。分辨率越高,看得越清楚――病毒的RBD和它的受体是怎么咬合的,位点在哪儿,谁跟谁在一起就能把ACE2的蛋白撬动,或者使它有些结构上的变化,从而诱导它进入细胞。”张林琦忽然说,“你知道吗,这一个月,相当于我们之前一年的工作量。基本上连轴转,也没觉着累。就是这事儿应该这么做,应该争分夺秒。”

四

1月25日0点40分,农历新年的钟声刚在电视里敲响,深圳三院肝病研究所所长张政教授给张林琦发出一条拜年微信。读博时,张政遇到了SARS,之后他在北京302医院工作15年,期间因艾滋病研究认识了张林琦。年三十的傍晚他从实验室出来,脑子里全是问号,最大的一个是,抗体研究怎样去完成?他想到了清华张林琦。

张林琦正若有所思地刷着手机屏,这声来自南方的问候提醒了他。病毒入侵機制正在研究中,早晚会解开,下一步要破这个机制,转入抗体、疫苗的研究,就需要恢复期患者的血液样本,而深圳三院是新冠肺炎患者定点收治单位,一定有。而张政团队这边,以鞠斌为主导的单克隆抗体研究小组正缺清华团队拥有的东西。

“我们缺一些生物试剂,不是商品化的那种,是比如说根据某一段基因表达的病毒蛋白,这就需要清华团队做的结构上非常不错的RBD,相当于做一个钓饵。”鞠斌告诉我。两位团队领导互相拜年之后,他很快与张林琦团队的张绮对接上,合作研发针对新冠的单克隆抗体。

鞠斌是中国疾控中心邵一鸣教授的博士和博士后,在艾滋病毒单克隆抗体领域有五六年的研究经验。2018年底从北京到深圳,他也一直在从事这个领域的研究。经验,加上实验室里现成的一整套分离其他病毒单克隆抗体的仪器,构成了一个强有力的平台――独缺钓饵。

张绮2013年留德归来,在张林琦实验室做了四年博士后,随后升任副研究员。春节前后,她正处在孕中期,妊娠反应虽不像之前那么强烈,但还是需要克服不少突如其来的不适,才能让那些试管试剂离心机听她的号令。和所有节后迅速回到实验室的同行一样,她也分不清今天是几号、星期几,更没有周末的概念。

张政教授

“每天来,能做还是尽量多做点,超过12点是正常的。那阵子管理特别严,每天进出医学楼要登记,还有保安巡逻。有时候大半夜我正在实验台上,一回头背后站一保安,等我签字呢,怪吓人的。”准爸爸理解、支持,并负责孕妇的愉快――有天晚上张绮11点到家,“呦,今儿挺早。”

1月25日,南北三个实验室正式携手合作。1月30日,深圳三院第一例康复病人出院。1月31日,清华新鲜出炉的蛋白试剂,立刻层层包装发往深圳。

疫情暴发之初,一部2011年出品的美国电影《传染病》被许多人重温。它讲了一个类似我们已经和正在经历的新发病毒的故事。其中有个情节:美国疾控中心的一位女科学家做出了一个疫苗,她给自己注射以验证安全性和有效性。注射完疫苗,她立刻摘下口罩,去病房贴近她已经被感染的父亲。免疫学家、清华医学院院长董晨教授在一堂公开课上讲:整部电影在许多科学问题上是对的,但这个细节有点瑕疵。因为注射疫苗唤醒淋巴细胞的活化和功能,进而产生抗体,至少要在五天以后。他拜托听众若有机会见到导演,告知一声。

“从我们临床收集的数据看,IgM(阳性一般提示正在感染)产生快一点,大概2-3周;IgG(阳性一般提示既往感染)慢一点,一般4-5周。”张政说的,是这次深圳三院收治新冠病人体内产生抗体的大致时间。

听张林琦讲单克隆抗体的原理——

我们体内对付外来异质最重要的生物防卫武器之一,就是B细胞产生的抗体,当然还包括一些T细胞的功能。像我们小时候打的十四五种疫苗,都是诱导体内产生针对这些疫苗的抗体,抗体生成之后,会产生记忆,保证一辈子不会被这些病原体困扰。但是一个疫苗打完之后,我们身体里产生了好多抗体,抗体和抗体之间是有很大差别的。如果把抗体比喻成子弹,它打(结合)病毒不同的位置,产生的后果是截然不同的。如果抗体结合到病毒的胳膊和腿,对于病毒的杀伤力肯定不如结合到病毒的心脏来得有效。所以抗体的靶向性,以及它和病毒的结合能力,决定了抗体对病毒的抑制能力。所以我们的目标是把这些能够结合病毒心脏部位的、具有杀伤力的抗体分离出来,鉴定它,然后应用好,这是整个感染和免疫界最大的研究重点和难点。

怎么做呢?因为我们血浆里存在的那些抗体实际上是个混合体,它非常复杂,没法做。但是,产生这些抗体的B淋巴细胞是可以一个一个分开的。单个看,每一个B细胞产生一种抗体,每个抗体的靶向和结合能力都是不同的,是B细胞内不同抗体的遗传密码决定的。假设你体内有100个B细胞,有一个B细胞能产生直击新冠病毒心脏的抗体,那么这个B细胞就专门生产这一种抗体,它是单一的、单纯的,所以叫单克隆抗体;而血浆中抗体的混合体,叫多克隆抗体。

所以,为了获得直击新冠病毒心脏的抗体,我们必须抓到抗体的源头,就是这类抗体存在于B细胞里的编码基因。获得这些基因后,我们可以通过体外合成的方法,生产100个B细胞的抗体,经过纯化和定量后,跟新冠病毒混合在一起,评估它们抗病毒的能力。这样,就能在这100个里头,挑出真正可以直接杀伤病毒心脏的最优秀抗体。分离、鉴定这些单克隆抗体,为我们研发治疗和预防新冠病毒最有效的医学干预手段(比如药物),奠定了坚实的基础。

深圳三院抗体研究团队。从左至右依次是:鞠斌 (助理研究员)、葛向阳 (实验技术员)、宋硕 (在站博士后)、余嘉臻 (实验技术员)、周兵( 在站博士后)、刘小菊( 在讀博士生)

鞠斌有个还差三个月就三岁的女儿,叫花生。花生总想着出门,因为惦记小区附近的摇摇车,她刚学会往它们肚子里塞硬币。妈妈告诉她:“爸爸是科学家,等爸爸打败了病毒,咱们就可以去坐摇摇车了。”为了支持爸爸打败病毒,妈妈辞去了工作,全心照顾家庭和花生。

科研刚启动时,鞠斌也是一个人在实验室,过着一种精微的细胞时间――再过两天细胞该收了;测序结果后天该回来了……他打算以后慢慢告诉女儿,这个庚子年的春天,他整天泡在实验室里做了什么——

我们做的是一种单克隆抗体,类似于采用基因工程的手段,从病人的血细胞(不是血清也不是血浆)里把淋巴细胞分离出来,对它进行染色。淋巴细胞里有能够产生抗体的B细胞,但是B细胞有很多,能够产生新冠病毒抗体的很少,所以我们第一步的工作就是,怎么从B细胞的海洋里找到能够编码抗击新冠病毒的那些抗体。

这就需要用到清华团队做的RBD钓饵。我们用流式分选仪,在B细胞的海洋里,把能够和RBD蛋白结合的特异性B细胞,一个一个地钓出来,这就是单细胞分离。钓出来的单细胞放进一个一个的小孔里,开始裂解,裂解完得到的RNA逆转录成cDNA,然后进行巢式PCR(注:一种DNA扩增技术,PCR仪长得像个电饭煲),用抗体特异性的引物去扩增DNA,扩增时就会有阳性条带显示。

阳性的条带出来之后,这部分的抗体产物就可以送去测序。但有了序列,你还是不知道它的功能怎么样。所以说要构建一些表达载体或者表达片段,就是说把这一段抗体基因放到含有启动子(DNA链上一段能与RNA聚合酶结合并起始RNA合成的序列,它是基因表达不可缺少的重要调控序列。没有启动子,基因就不能转录)这类表达元件的真核载体或片段上,抗体基因就能够进行表达。把这个表达产物转染/导入工具细胞之后,工具细胞就能够分泌抗体了,大约2-3天之后,这个细胞培养液的上清里就会有抗体产生——相当于我们在体外重现了抗体的分泌过程。然后把上清液收集下来,去检测它能不能识别RBD的蛋白——用 elisa的方法就把能识别RBD蛋白的结合抗体、甚至是能够强力阻断病毒去感染细胞的中和抗体给挑出来。这个工作量是非常大的。我们实际做了将近700个抗体,最后有206个是阳性。

单克隆抗体的优势在于,它产生的所有抗体是百分百一样(想象复印机),特性、功能也都一模一样。第二点就是,抗体的浓度可以做得足够高,因为体外生产,质控和产量都非常有保证。

这206株抗新冠病毒的单克隆抗体,是从八位康复者血液的B淋巴细胞中分离出来的。张绮在清华的P2实验室里,通过假病毒系统检测到,206个抗体的确能结合病毒(把它给钳住了),从而阻止病毒入侵细胞。像兰君一样,她也要做出结合物的晶体结构,想看清到底是哪些关键的位点在发挥作用。最后他们发现,其中有两株抗体表现出强大的抗新冠病毒能力,可以将RBD与ACE2的结合降低99.2%和98.5%。3月21日,这项研究成果发表在未经同行评审的预印本平台bioRxiv上,第一作者为鞠斌和张绮。

团队的目标是筛选、优化出最有效能的几株,往药物上发展。张政介绍,已做了假病毒中和,真病毒中和也重复了几次,然后往大动物身上推。“过程比较复杂,涉及恒河猴实验的资质和资源,现在我们正在排队、协调,进展比较缓慢。”

单克隆抗体对患者有效,那么,对尚未感染的人群有效吗?

“会有作用。比如说对一些高风险人群,我们可以用抗体给予预防。但它的防护是短期的,长期还是要靠疫苗。”张政说。

他同时透露了一个消息:分离出来的几株高效抗新冠病毒抗体,在清华大学和一家由传染病领域权威任CEO的医药公司推动下,正进入生产和临床应用的开发。“期待在国际上率先研发成功抗新冠病毒的抗体药物。”他说。

五

“这差不多一百天的研究有没走过弯路?或者说,有什么浪费了你们的时间?”我问张林琦。

弯路倒不至于。但是在科研路径上我们曾经有一个假说或期待,后来被实验结果推翻,这是有的。因为肉眼看到了新冠跟SARS在结构上那么相近,我们就特别期待它们在免疫系统识别上也相近。但是,我们用新冠感染者的血清去识别这哥俩的RBD,识别哥哥的,不识别弟弟。我们又用以前其他小组的老师们分离出的一些SARS的单克隆抗体,按照刚才说的血清实验的方法去做交叉反应,结果一样:互不识别。也就是说,我们眼睛看到的结构相似性,在免疫系统面前根本就是nothing。

现在我们分析,虽然它俩框架确实是很接近,但是它们的组分、氨基酸还是有差别的,而这些差别是关键性的。在免疫系统面前,病毒表现出的是综合素质,外形结构可能还是个粗线条。我们常说细节决定成败,免疫反应识别一定是细节到单个分子、单个原子,所以免疫反应才是真正判定这哥俩是不是孪生兄弟的最权威的专家,而不是我们人的眼睛。

清华大学张林琦教授实验室内,张教授展示已经完成的ELISA板。图/本刊记者 梁辰

新冠病毒SARS-CoV-2是单链正义RNA病毒,被归入冠状病毒科β属,与来自蝙蝠的两种冠状病毒TG13和ZC45有较高的基因组序列同源性。导致非典的SARS-CoV和导致中东呼吸综合症的MERS-CoV也属于β属冠状病毒,这些病毒在不到20年的时间已经酿成了三次重大的人类传染病,说明β属冠状病毒是一个高致病性病毒分支。

张林琦研究了三十多年艾滋病毒HIV,十多年SARS和MERS病毒。当我把民间流传的阴谋论、人造说、新冠变异快导致一个人可能染上两种病毒等等说法一股脑摆在他面前,他用科学精神和这些知识、经验来解答――

从自然界的进化来看,各种生物的基因序列都是在持续发生变化的。但不同物种之间,变化速率有很大的差别;而病毒之间,变异也有很大差别,这完全取决于病毒复制机器的准确性。病毒天生就是这么一个机器,它在不断地复制自己,说得更科学一点,它的聚合酶能按照它原来的模板复制自己的子孙万代和遗传信息。

不同物种、不同病毒的聚合酶在复制过程中的准确率是固定的。就像有些小孩子从小就不注意细节,容易犯错误;有些小孩子天生就特别守规矩,比较认真,这是他的天性。病毒也是这样。比方说艾滋病毒,大家都知道它变异很快。为什么变异快?是因为它管复制的酶在合成它自己的时候出错率高,比方说它每合成1000个核苷酸就会出现一个错误,或者每1万个里它就会出一个错,这是它控制不了的,它就是这个本性。新冠的复制准确率肯定要比艾滋病毒高,高多了,可能是每50万个里出错一次,它本性就是比较稳定。而我们人体的基因复制准确率可能是100万或者1000万个里头出一个错误。目前我们已经看到的是,新冠病毒变异程度要比艾滋病毒小多了。

重造病毒,或者说通过基因突变赋予某种功能,在实验室是可以实现的。但是要做一个能入侵人体的活病毒,而且这个活病毒又能在体外生长传播,是非常非常困难的。人造的病毒在生存和传播方面,永远不及自然选择出来的具有优势。因为自然选择的条件要复杂严酷得多,天长日久,病毒得经历多少磕磕碰碰,过五关斩六将,或者达成妥协,才能在这个世界上存活,占有一席之地。

4月15日,武汉大学退休员工杨静 (左) 和女儿车蒙娜 (中),一起参加接种重组新冠病毒疫苗Ⅱ期临床试验。 图/赵军

新冠的研究正在做,还不好说,但在几十年艾滋病毒的研究里,科学家们做出一个基因上动过手脚的病毒打到机体里后,但凡加了、减了一个什么,它一会儿就把这东西全给补回来了,回到了它原来的状态,这是艾滋病毒极其突出的一个现象。比如说,你在研究中发现,艾滋病毒胳膊这块是致病的坏东西,那你在体外把它胳膊给砍了,就是把那段基因给它砍了,完了你把病毒在体外培养或者放到动物身上,过一段发现什么呢?它那胳膊又长回来了,它就这么厉害!说明什么呢?说明这个病毒进化到现在,它一定是经过好长好长时间的优化,如果那段基因對它来说是必要的、缺不了的,它一定会给你补回来。

所以,真正要做成一种像自然病毒一样强悍的、像新冠病毒这么广泛传播的,我觉得是有很大难度的,再干脆点说,我觉得不大可能。这有点过高估计了我们人的能力,人就算有这个心,也没这个本事。生物它再低等,它生存的智慧和能力远远超出人类那点想象,不然,这么小的病毒怎么能把人类搞得这么被动?所以我们做病毒的这些人,到后来就对这些小东西产生了极大的敬畏感。它们太聪明了!人类离认识、了解这些病毒还有很遥远的距离。

为什么新冠病毒传播速度这么快?

新冠虽然不及艾滋变异快,或者说它有个傻傻的外貌,但是单从传播效率来看,它超级有效,比SARS、MERS都厉害。很多科学家都对这一点产生了非常大的兴趣,希望从分子水平解析,到底是哪个东西使得它有这种能力。

科学界有一些假设,这些假设跟新冠病毒表面蛋白成熟的过程,和它准备的过程有关系。最近有些在高水平杂志上发表的文章,都指向一个特点,就是新冠病毒在从被感染细胞里自我复制成功、分裂出来的那一刻,就已经进入了要感染下一个健康细胞的状态,它那RBD,或者说钥匙,嘣一下就拿手里了,就准备好要去开一个锁。它的准备状态极其高效,它着急,一旦进细胞它马上进入感染状态,马上开始复制,这个过程是有一个酶在起作用。

相比之下,SARS和MERS要悠闲一些。它俩刚出生,先在世界上逛两圈,然后再去想子孙万代的事,真正碰到了要感染的细胞,才去找钥匙,在时间和空间上,它们的准备状态不一样。这是细胞生物学已经发现的新冠和SARS、MERS极其不一样的生化特点,当然还需要进一步研究证实。这个结构特点得益于它的遗传编码:新冠在刺突蛋白位点上多了4个氨基酸,这4个氨基酸特别容易被酶切掉,然后它就是一个立即准备着入侵新细胞的状态。所以大家都认为这4个氨基酸是关键、致命、帮助病毒高效传播的决定性因素。特别奇妙。

六

“疫苗和抗体都是严谨的东西,不能搞大跃进,得按科学的规律去做。”单思思节后转入了疫苗组,负责蛋白苗和多肽苗。张绮说:“数据得在那儿,我们心里才踏实。”

新冠研究伊始,张林琦在疫苗组布了4条线,另两条线上是mRNA疫苗和腺病毒疫苗――

这两支苗走得比较快。一个是核酸疫苗,跟美国西雅图和国立卫生研究院已经上一期临床那个很像;另一个是与天津医科大学周东明教授合作的黑猩猩腺病毒载体疫苗。这俩各有千秋,mRNA走得更快一些。我们常规的疫苗,比如减毒活疫苗或灭活疫苗,都是利用不同形式的病毒蛋白,作为免疫原去免疫动物或人体。核酸疫苗的优势在于,把核酸打到体内之后,人体细胞可以根据基因编码生成蛋白,人体就变成一个生产病毒蛋白的工厂,其实是缩短了体外生产这个过程,所以它上人体的速度快。这个技术也是这两年发展壮大起来的,但它能不能在体内诱导我们期待的有效反应,或者说保护反应,还需要进一步验证。

临床实验是分段的,一期安全性实验在健康人身上做,样本量小,比如30-60个人;二期是进一步验证安全性和免疫原性等,样本量要扩大,通常300-400,也是健康人;三期是看有没有真正的效用,那是要在高危人群或直接在疫区做,采样量得好几千甚至上万人。

现在大多数疫苗研究团队处在生产或者评估新冠候选疫苗安全性阶段,也有几个进入了临床一期,最快的已经在筹划二期,我觉得他们做得很好。国内也有不少团队在做核酸疫苗的研究,速度比美国稍微慢一点,但从整体来说,都在一个发展阶段。

我们实验室里这两个苗已经打到小鼠身上了,都看到了一些比较好的免疫反应或者抗体反应,还是挺令人鼓舞的。但是从现在实验室阶段到临床之前,要经过大批量生产,然后质控,在动物身上评估它的安全性,然后才是到人身上开展一期临床试验。我们离临床还有一段距离。

国际上,赛道已经铺就。疫苗研究团队的数字每天都在增长,人体试验也在扩大。至4月14日,全球已有5株疫苗上了人体,中国3株,美国2株。其中,军科院陈薇院士团队的腺病毒疫苗是我国走得最快的,已于4月12日进入二期临床;另两株是灭活疫苗。

“前段时间科技部和卫健委颁布的咱们国家疫苗的技術路径,包括五大种,有灭活苗、有重组苗、有流感苗,还有其他一些不同的策略,大致上跟国外相似。这些疫苗及其策略的竞赛,我其实特别不惊讶。因为疫情的态势,疫苗需求量肯定会很大。每一种疫苗策略都有它的优势和劣势,有的比较快,有的比较传统,但能保证工艺比较稳定、疫苗比较有效……”张林琦说,“反正我们一刻也不敢松懈。这是一场马拉松。”

2003年SARS暴发时,鞠斌在老家山东威海念初三,正准备中考。他浅浅记得,到处宣传要勤洗手勤通风。每天上午和下午,全校师生拿着椅子拿着书,去操场或别的地方上两节课。这期间,学校对所有教室进行消毒。

清华园的操场上已经有人在踢球,戴着口罩。爬山虎在科学楼的红砖墙上蔓开,绿得惊心动魄。桃花盛开,桃花树下有座雕塑,是一对读书的青年,前一阵被人戴上了口罩。春暖花开,口罩不见了。