锁孔手术对颅内宽颈动脉瘤破裂患者神经功能和并发症的影响

2020-05-12袁浩楚燕飞刘博刘华张旋

袁浩,楚燕飞,刘博,刘华,张旋

(中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院 神经外科,河南 洛阳 471000)

颅内宽颈动脉瘤是较常见的神经科疾病,临床主要表现为血压、体温升高及其他全身性症状等,具有高发病率、高病残率的特点,给患者生理及身心健康均造成严重伤害[1]。目前临床上常采用大骨瓣开颅手术治疗该疾病,取得良好临床效果,但由于该术式创伤大且出血量较多,从而导致术后并发症发生率较高,因此需寻找更科学有效的术式进行治疗[2]。本研究探讨锁孔手术对颅内宽颈动脉瘤破裂患者神经功能和并发症的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年5月至2019年8月中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院收治的65例颅内宽颈动脉瘤破裂患者,依据随机数表法分为对照组(33例)和观察组(32例)。对照组:男19例,女14例;年龄51~72岁,平均(60.21±2.35)岁;颈内后交通16例,前交通8例,大脑中动脉分叉9例。观察组:男18例,女14例;年龄52~71岁,平均(59.84±2.46)岁;颈内后交通15例,前交通7例,大脑中动脉分叉10例。两组患者性别、年龄、颅内宽颈动脉瘤位置比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。患者及家属自愿参与本研究并签署知情同意书。本研究经中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 选取标准纳入标准:(1)经颅脑CT确诊为颅内宽颈动脉瘤破裂;(2)原发性蛛网膜下腔出血分级(hunt-hess)为Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:(1)多发动脉瘤;(2)凝血功能障碍;(3)中途退出本研究或未完成随访;(4)治疗依从性较差。

1.3 手术方法给予对照组传统大骨瓣开颅术治疗:辅助患者取合适体位,全身麻醉,气管插管成功后于翼点做切口,然后进行去骨瓣减压,最后行常规手术夹闭。给予观察组锁孔手术治疗:指导患者取仰卧位,依据术前影像学结果确认病变部位,确定手术入路及切口;以关键孔为中心,取头皮切口,使用电钻及线锯取3 cm×4 cm小骨窗,使用磨钻磨除颅骨内板;术中首先打开侧裂、第1、2间隙及终板池释放血性脑脊液,待脑组织塌陷后,在显微镜下暴露载瘤动脉、动脉瘤,根据瘤颈情况选择合适动脉瘤夹夹闭瘤颈。操作过程中应严格注意避免因脑开放造成的脑组织移位,预防术后并发症发生。术后随访3个月。

1.4 观察指标(1)神经功能:采用Rankin修订量表(modified Rankin Scale,mRS)测评患者术前、术后1、3个月神经功能,满分6分,得分与神经功能呈负相关。(2)并发症发生情况:肺部感染、脑血肿以及颅内感染等。

2 结果

2.1 神经功能术前,两组mRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后1、3个月,两组mRS评分均较术前降低,且观察组mRS评分均低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术前后mRS评分比较分)

注:与同组术前比较,aP<0.05;与对照组术后同时间比较,bP<0.05;mRS—Rankin修订量表。

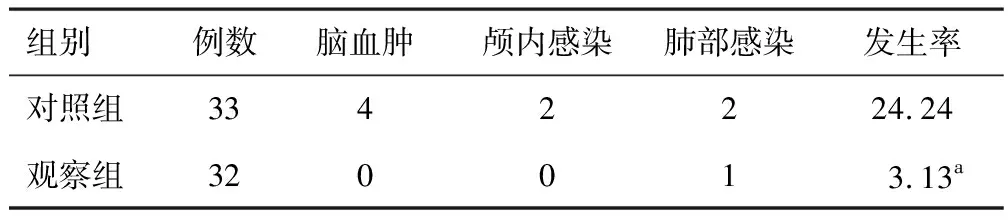

2.2 并发症发生率观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组并发症发生率比较(n,%)

注:与对照组比较,aχ2=4.432,P=0.035。

3 讨论

颅内宽颈动脉瘤由于体积较大,动脉分支多而细小,很大程度上影响患者血流情况,导致其病死率、病残率较高,寻找科学有效的治疗手段已成为临床研究的重点,目前临床上主要采用大骨瓣开颅术治疗该疾病[3]。

相关研究显示,大骨瓣开颅术虽取得良好临床效果,但由于其手术创伤较大、出血较多,不利于预后,已不能满足现代医学对于手术治疗的高标准要求[4]。本研究将锁孔手术应用于颅内宽颈动脉瘤破裂患者,结果显示,术后1、3个月,两组mRS评分均较术前降低,且观察组mRS评分均低于对照组,并发症发生率低于对照组。表明对颅内宽颈动脉瘤破裂患者采用锁孔手术治疗效果确切,可有效改善患者神经功能,降低并发症发生率。锁孔手术相比传统大骨瓣开颅术具有以下优势:(1)锁孔手术可充分松解患者蛛网膜间隙,起到有效释放脑脊液的作用,使手术操作时获取充分空间,以便于分离操作的顺利进行;(2)锁孔手术可充分获取手术视野,通过全方位探查颅内结构,避免传统手术存在的观察盲区,一定程度上提升操作成功性,避免因术野较差导致的颅内组织损伤,从而减少患者术后并发症发生;(3)锁孔手术中通过积极监测患者生命体征,并进行实时评估,保证手术过程中患者神经系统稳定,从而起到逆转脑损伤的作用,还可促进术后神经功能恢复[5-6]。

综上所述,对颅内宽颈动脉瘤破裂患者采用锁孔手术治疗效果确切,可有效改善患者神经功能,降低并发症发生率。