吁求与呼唤:美好人性的回归与传承

2020-05-11王清

王清

彭荆风的小说《驿路梨花》(下称《驿》文)数次入选语文教材,又一度退出,现在重新进入统编教材后,编在“中华美德”单元,其基本解读为:

小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社會风貌。

在这个解读里,编者主要关注的是西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的“淳朴民风”和互帮互助的良好“社会风貌”。无论是“淳朴民风”还是“社会风貌”都侧重于“道德”,也许正是基于此,统编教材才在课后“积累拓展”四中,把《驿》文的“雷锋精神”悄悄地引向对“公德”的讨论:

这篇小说所写的朴实民风是否让你感动?读完后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,和同学讨论这个话题。

从定位于“中华美德”的角度来讲,无论是对《驿》文主旨的解读,还是引向“公德”的讨论,都无可厚非。事实上,它已然成为一线教师解读和教学《驿》文的一个十分重要的考量。不过,笔者以为,仅仅如此或许还有所欠缺。我们知道,作为一篇小说语篇,既有作者基于当时特定写作背景下与读者交流的特殊诉求,又有文本本身自我言说的诉求,作为一种教学性的文本解读这是两个不可或缺的衡量维度。因此,笔者以为可以在“美德说”的基础上向前再走一步,从话语诉求的角度,运用“非构思”理论进行解读,也许会有新的发现与理解。

一、美好人性:在写作胚胎中

要想深入解读《驿》文,我们首先要关注的便是它的“写作胚胎”(“非构思”理论中的一个概念),因为它揭示了文章的写作基调,而整篇《驿》文都是基于写作基调进行的情境化渲染和意图性展开的结果。这可见“写作胚胎”的重要性。

《驿》文的“写作胚胎”是:

“山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。”

这里的“山,好大的山啊!”如果孤立地解读是没有太多意义的,从文字上看,也就是两次渲染哀牢山的“大”罢了。但是,如果联系写作背景来看这句话,就不太一样了。

要知道,《驿》文是作者在被剥夺了22年创作权之后,重新创作的第一篇短篇小说。彭荆风曾经在一篇文章中这样写道:十年动乱中,我受“四人帮”爪牙迫害,没有判刑却在六个监狱中关押七年,身心饱受摧残;在那残忍、贪婪横行的苦难岁月,更是情念那些民风淳朴的边地少数民族,以及在他们当中度过的许多美好日子。

当作者重获自由之后,当作者所写的哀牢山又为他所熟悉的云南南部的一座山时,久被压迫重获自由的那种欣喜之情,云南边疆少数民族的那种淳朴的民风,以及在边境度过的那些美好的日子,都便一股脑儿地像春风一般扑面而来。因此在“山,好大的山啊!”一句中所赞叹的,就不仅仅是指一般物理概念上的“陡峭”“高峻”的“大”了,更多的可能是指融入了作者某种深情某种理想的“大”。而且这是一种一座“挨”一座的“大”,一种“延伸”到远方的“大”,一种“消失在迷茫的暮色中”看不到尽头的“大”。

这便很是引人遐想了:

在作者心里究竟有什么样的“大”如此地需要紧挨着延伸到远方呢?作者在这里寄寓了什么样的情感,或是有什么样的隐喻呢?

要想解决这个问题,我们先来看一看陶渊明的《桃花源记》中的这段话:

缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

陶渊明笔下的武陵人“忘路之远近,忽逢桃花林”,跟“我”和老余在哀牢山无意中发现了一片梨树林,林中有小屋;瑶族老人打猎迷了路,无意中发现了梨树林和林中小屋,是不是有异曲同工之妙呢?

通常认为,“《桃花源记》式的中国乌托邦故事寄托了传统文人的社会理想。就乌托邦空间的社会理想色彩而言,《驿路梨花》继承了中国乌托邦故事的格调。”从这个意义上讲,《驿》文是不是也寄托了作者的某种社会理想呢?

我们知道,十年动乱对社会的危害实在是太大了,那时候,不要说领导与下属之间、同事之间、朋友之间,即便是父母之间、兄弟之间、夫妻之间,常常为了自保做出许多匪夷所思的事情来,有些事情惨绝人寰,现在想起来都令人发指。这便使得人们对人性是否真的存在产生了极为严重的怀疑。于是,众多揭露人性丑恶的作品便在“文革”后喷涌而出了。而作者不一样,年轻时有过丰富的边陲军旅生活的经历,特别是经历了“文革”的灾难和监狱生活的折磨之后,却更加坚信人性是不会泯灭的。他不希望人们对美好人性的存在产生怀疑。

此时,让我们再次回到刚才的问题上来。通读《驿》文全篇,我们便会明白作者在“写作胚胎”中隐喻的是“人性”,是“助人为乐”“知恩图报”“为人民服务”的善良人性。这样美好的人性,在十年“文革”期间,几乎丧失殆尽。作为一个有良知的作家,有必要更有责任唤醒它们,并希望这样的美好人性,能如“一座挨一座”的青山一样,“一人挨一人”“一代接一代”地“延伸到远方”,直到“消失在”人类发展的“迷茫的暮色中”。作者自己也在一篇文章中说,《驿》文是“一个作家对美好人性的眷念和追求的象征”。

这便是“写作胚胎”给我们传递的信息,在看似一段十分平常的写景中,却隐喻着作者吁求、呼唤美好人性的回归与传承。

二、美好人性:在意象渲染中

《驿》文的抒情味较浓,历史上,对于它的体裁,曾经有过一段不小的争论:有人说是散文,有人说是小说。现在基本都倾向于这是一篇小说,作者自己也说了,“小说的文体也是多种多样的,由于作家的风格、笔调不同,写法也会不同。我就是喜欢用这种记叙文的写法(散文笔调——笔者注)来写小说,我觉得这样显得更朴素、真实。”历史上之所以产生这样的争论,除了《驿》文采用第一人称叙述的缘故外,还跟这篇文章中对“梨花”和“小屋”这两个意象的多次渲染有关。其实,《驿》文对“梨花”和“小屋”进行多次渲染,既有通常意义上的散文式的抒情,更多的是含有作者的某种隐喻。

1.美好人性隐喻在“梨花”渲染中

《驿》文中“梨花”是一个十分重要的意象,既指实实在在的“景”,又指一直没有出现的梨花“姑娘”,因此要解读《驿》文的“梨花”,就必须把两者联系在一起考量。

请看渲染一:

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”(第4自然段)

这一处是实写。哀牢山山陡林密,再加上夕阳西下,如果赶不到山那边的寨子,就只能在深山中露宿了。而在一个人迹罕至的深山中露宿,不仅有许多困难,更有许多不可预知的危险,“我”和老余都很着急。就在这时,一片梨树林出现在“我们”面前,因为有梨树就会有人家,所以,老余高兴地叫起来。

这时,对梨花的渲染(“非构思”理论中的一个概念),主要侧重于“多”和“美”上,这个对“多”与“美”的赞美是“我”和老余遇到的困难有望解决之后的那种欣喜之情的自然流露。同时,也为进一步渲染梨花的隐喻义而张本。

再看渲染二:

“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”(第6自然段)

这一处还是实写。这里的“一弯新月升起来”可能是个瑕疵。“新月”是一种天文现象,是指在农历的每月初一,当月亮运行到太阳与地球之间时,月亮以黑暗的一面对着地球,并且与太阳同升同落,在地球上看不见月球的情况。因此,现实世界中,一弯新月在晚上是“升”不起来的。不过,这不是我们要关注的重点,我们需要关注的是“淡淡的月光”“忽明忽暗的梨树林”以及“凉凉”的“夜风”所营造一种美好、宁静的氛围。通常,人们只有在解决了基本的安全需求和衣食住行需求之后,才有那份心境和心情享受如此的宁静与美好。《驿》文中,“我们”之所以能够享受到这样的宁静和美好,是因为“我”和老余看到了梨树林,而有了梨树林就会有人家,有人家便有了希望。

在这段话中,还有一处渲染值得关注:“梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上”。这里既是实写,又是虚写。实写是很显然的,我们行走在梨树林里,伴随着阵阵夜风,梨花的白色花瓣落在“我们”身上是很有可能的。那么,虚写又是指什么呢?我们知道,通常,素美清雅的白色梨花寄寓了人性的美好与纯朴,正如文中的哈尼族少女“梨花”,现在这隐喻着人性的美好与纯朴的白色花瓣“轻轻飘落”在“我们”这个平常的过路人的身上,是否寄寓了作者某种情思或理想呢?作为一个平常的过路人,面临落在身上的“人性的美好与纯朴”时,“我们”又会如何想,又会如何做呢?這便为《驿》文进一步渲染像“梨花”一样的美好人性的回归与传承作了很好的铺垫。

接下来,看渲染三:

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”(第27自然段)

这里是虚写。这段话中“睡得十分香甜”很有意味。这不禁引入深思,是什么事情让“我”日有所思夜有所梦呢?而且还睡得如此的香甜?那是白日里瑶族老人告诉“我”说,“对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助路人”。这里的“为人民服务的精神”虽然有点儿直白,似有点儿过早暴露“谜底”之嫌,是《驿》文值得商榷的地方,但是哈尼小姑娘的“为人民服务的精神”显然感染了“我”;更让人感动的是,不但是哈尼小姑娘有“为人民服务的精神”,而且过路人都有这样的精神,因为他们“受到照料,都很感激,也都尽力把用了柴、米补上,好让后来人方便”。因此,“我”才睡得如此香甜的。

“一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱”也很有意味。要知道,到目前为止,“我”还没有见过哈尼小姑娘“梨花”,“我”竟然会梦见她在歌唱,而且别有深意的在“梨花丛”中歌唱。这里有意把“梨花”景物和“梨花”姑娘有机地联系在一起,无形中使“梨花”景物具有了“梨花”姑娘的人性,又使“梨花”姑娘具有了“梨花”景物的物性。

至于,“我”梦见自己在梨花林里漫步,而且是“香气四溢”的梨花林。是因为白日里听瑶族老人说,过路人都尽力来照料小屋,使我意识到不仅是多年前一队解放军战士和“梨花”姑娘,而且后来的“梨花”妹妹、瑶族老人,以及凡是受过照料的“过路人”都具有“梨花”姑娘的高尚品质和美好人性,这其中当然也包括“我”和老余。所以,“我”是梦到自己在“香气四溢的梨花林里漫步”而不是“散步”。“散步”是随便走走的意思,多作为一种休息方式;而“漫步”不一样,它是没有目的,悠闲走动的意思,多用于休闲、欣赏。很显然,“我”已经沉浸其中,此时,“我”也是“梨花”姑娘,“梨花”姑娘这个群体中也有“我”。于是,这才有了第二天早上,“我们没有立即上路”,而是“决定把小茅屋修葺一下”的故事。

看起来,这第二天的故事,只是闲闲的一笔,却寄寓了作者的美好的社会理想。因为《驿》文不仅仅吁求美好人性的回归,更是企盼美好人性的传承。现在“我”和老余,还有那个瑶族老人都留下来修葺小茅屋了,不正是传承美好人性的最好的见证吗?

最后,再来看渲染四:

“望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。”(第37自然段)

这是《驿》文的点睛之笔。“驿路梨花处处开”中的“梨花”,暗示万物在春天蓬勃生长,隐喻胜利像春色一样美好。小说中的“梨花”正是借陆游之意表达十年动乱之后必将迎来美好的春天,美好的人性也必将复苏。作者由眼前的“洁白的梨花”的实写,联想到在经历了十年浩劫之后,祖国大地终于迎来了美好人性的回归,终于可以祈盼这样的美好人性的一代又一代地传承下去。所以,情不自禁地想起陆游的一句诗:“驿路梨花处处开”。

2.美好人性隐喻在“小屋”渲染中

“小屋”同样是《驿》文十分重要的意象。它“不仅是叙事的焦点和道德实践的场所,也是小说中自然和人文空间的焦点。”所以,《驿》文对“小屋”进行了多次渲染,而且每次渲染的意图都有累进式的变化。

请看渲染一:

“一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边。屋里漆黑,没有灯也没有人声”。(第8自然段)

这一处的渲染意在对“叙事的焦点和道德实践的场所”进行描述,《驿》文下面的故事,都是围绕它展开的,所以,大意不得。这段渲染有两个侧重点:

一是侧重简陋,这可从“一座草顶、竹篾泥墙”看出来。对于路人来讲,在深山密林之中行走,他们最需要的是有个落脚的地方,有水喝,有饭吃,有床睡;对于照料小屋的人来讲,也方便维护。如果联系《驿》文下面有关小屋的描写,我们便会发现更为重要的一点:“文中的物质文化形式如小草屋以及屋中的用品,都是简单的自然原材料或粗加工产品。在生产生活方式上,旅行者自己动手采集物品、操作食材、修葺房屋,也都是原始的、非高度分工背景下的劳作形式。正如中国文人理想中的田园生活一样,这里的理想世界也是非城市化的、静态的和自足的,人们在自然中路过、筑居和劳作。”从这个意义上讲,《驿》文在渲染小屋时,保留了古代传统的乌托邦想象,寄寓了作者的理想情怀。

二是侧重无人居住,这可以从“漆黑”“没灯”“没人声”看出来。因为无人居住,“我”和老余才能住下来,故事才能进行下去,当然,有人居住的话也可以借宿,但是那就是另外一个故事了。还有更为重要的一点,因为无人居住,便自然而然地生出了一个疑问:这是什么人的房子呢?这既是悬念,又是小说的叙述动力。事实上,读者正是带着这样的悬念(以及后来的“误会”),才一次又一次被作者引领到文本深处,并与作者与文本进行深度交流的。

再看渲染二至四:

渲染二:“老余打着电筒走过去,发现门是从外扣着的。白木门板上用黑炭写着两个字:‘请进。”(第9自然段)

“从外扣着”和“请进”这似乎在告诉过路人,不管你是哪个地区的人,哪种职业的人,也不管是哪个民族的人,只要你有需求,你就可以进去。也就是说,这间小屋可以温暖所有的从这里经过的过路人。从而,使作者吁求、呼唤美好人性的回归与传承具有了更为广泛的意义。

渲染三:“我们推开门进去。火塘里的灰是冷的,显然,好多天没人住过了。一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。倚在墙边的大竹筒里装满了水,我尝了一口,水清凉可口。”(第10自然段)

渲染四:“老余用电筒在屋里上上下下扫射了一圈,又发现墙上写着几行粗大的字:‘屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。”(第11自然段)

這两处的渲染主要是告诉读者小屋的主人为过路人准备了哪些生活必需品。所不同的是,渲染三中的“厚厚”“装满”“清凉可口”更渗透了小屋主人对过路人的满满的关怀。

最后再看渲染五:

“温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。我们躺在软软的干草铺上,对小茅屋的主人有说不尽的感激。”(第12自然段)

严格说来,这是对小屋的侧面渲染。然而,正是这不起眼的侧面渲染,不仅表明了小屋对于过路人的意义与价值,同时,也为作者一直吁求的美好人性的回归与传承作了很好的伏笔。“我”和老余的确是享受到了小屋主人的照顾,然而,如果“我们”以及所有的“过路人”只是感到了舒服,而没有心生感激的话,故事便失去了进行下去的逻辑动力,作者所一直吁求和呼唤的美好人性的回归与传承,便无从着落。所以,这里的“对小茅屋的主人有说不尽的感激”是极为重要的,因为正是一个又一个“过路人”心生感激,他们才继续维护、修缮小屋,从而一个接一个地成为小屋的下一任的事实上的“主人”。“小屋犹如一粒美好人性的种子,它由军人们种下,在梨花和其他哈尼族少女心中生根发芽,在老猎人、所有的路人以及每一个读者心中开花结果,所有人都精心呵护着这座精神小屋。”这样,美好人性的回归与传承才有可能,作者的吁求与呼唤才有希望实现。

三、美好人性:在情节渲染中

《驿》文看起来是有主要人物的——小屋的主人梨花姑娘,但是实际上,只要是照顾过小屋的人,本质上都是“梨花”,都是事实上的“主人”。也就是说,这篇小说,不以刻画人物见长,而是以跌宕起伏、一波三折的情节来取胜。因此,这是一篇情节小说。通常,情节小说是以情节为中心,小说中的各种描写、人物性格的发展都是为情节的发展服务,它们是情节发展的基础与铺垫。

但是,《驿》文的情节并不是很好安排的。

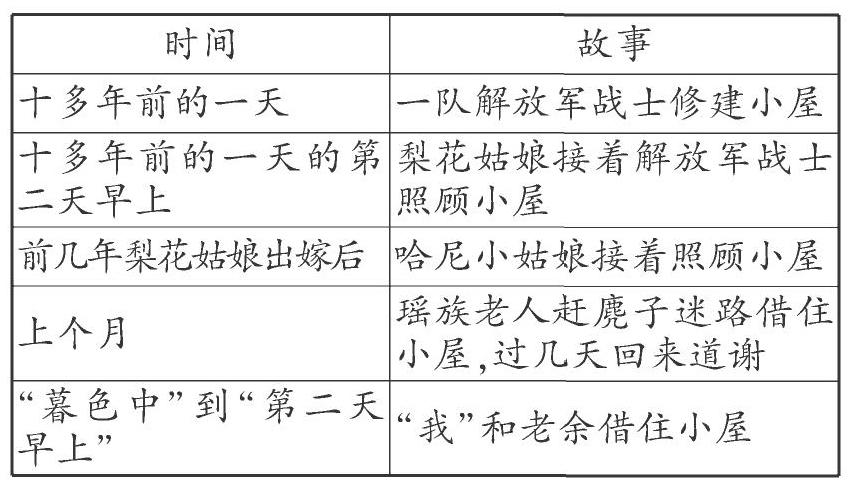

一是,如果单纯地想表达乐于助人的“雷锋精神”,主题较为平常,常规的结构很难出色地表达;二是,《驿》文在时间跨度上,从一队解放军在哀牢山修建房屋,到“我”和老余借住小屋,其时间跨度有长达十多年之久,而故事却从“我”和老余借舍小屋开始到第二天修葺小屋、遇见一群哈尼小姑娘结束,其时间跨度不到一天,换句话讲,《驿》文的事理时间和叙述时间有着很大的差别;三是,在《驿》文里至少浓缩了五个故事:

要想在一个主叙述层(即从“暮色中”到“第二天早上”期间,“我”和老余借住小屋)内,包含其他四个次叙述层,且相互之间不冲突,不打架,实在不是件容易的事情。

综合上述的三方面的因素,作者便颇费心事地在一个嵌套式的结构中,巧妙运用悬念与误会的手法进行多重渲染,不但达到了作者的最初的写作意图,并在此基础上,向前走了一步,走向了对美好人性的回归与传承的吁求和呼唤。

1.情节渲染:误会瑶族老人

一弯新月升起,“我”和老余借助淡淡的月光,穿过梨树林,发现了一座草顶、竹篾泥墙的小屋。很自然地产生了一个悬念:这是什么人的房子?在得到帮助之后,“我”和老余都对小茅屋的主人有说不尽的感激。就在这时,一个瑶族老人提枪扛米进来了。于是,“我”和老余同时抓住老人的手,抢着说感谢的话。可老人却告诉他们,他不是主人,也是过路人。第一个悬念引出的第一个误会解除了。

我们不妨作这样的设想,如果这个瑶族老人就是小屋主人的话,那么,不但故事到此为止,而更为糟糕的是《驿》文就只能表达瑶族老人的乐于助人的精神了。不但情节单调,而且主题单薄,文章很难引起读者的思考。

但这位瑶族老人恰恰是跟他们一样,也是一个曾经受过这个小屋帮助的过路人。这便随之产生了第二个悬念:小屋主人究竟是谁?同时,也使故事有了继续进行下去的动力。

这里需要注意的是,通过瑶族老人的口,知道有一个叫“梨花”的哈尼小姑娘用为人民服务的精神帮助路人。也许是受那个“梨花”的哈尼小姑娘感召,也或许瑶族人本就民风纯朴,“吃了用了人家的东西,不说清楚还行?”所以,过几天,他就专门送粮食过来了。而且,不但是这位瑶族老人,事实上,“过路人受到照料,都很感谢,也都尽力把用了柴、米补上,好让后来人方便”。也就是说,像“我”和老余遇到的“悬念”和“误会”在“我”和老余来到这个小屋之前,或许已经上演过很多遍了。

关键是,当“我”和老余来到小屋时,床上的稻草是厚厚的,大竹筒里的水是满满的,而且还为路人备了干柴、米、盐巴和辣子,这说明,一直以来都有人在精心照料着这个小屋。进一步说,像“梨花”那个哈尼小姑娘一样“助人为乐”“知恩图报”“为人民服务”的精神,已经远远不是一个人的品质,它像接力棒一样,从一个“过路人”传递给另一个“过路人”,渐渐地便从单一的个人品质,转而成为群体的美好的人性。这便使得这一情节渲染具有了非同寻常的意义。

2.情节渲染:误会哈尼姑娘

也许正是因为受到“梨花”姑娘和瑶族老人的感染,第二早上,“我们”没有立即上路,而是跟老人一起决定把小茅屋修葺一下。就在这时,梨树林里闪现出一群哈尼小姑娘,于是,“我”料想:她一定就是梨花。

如果“我”的料想不错,那个哈尼小姑娘就是小屋的主人的话,故事到这里就结束了。《驿》文的主旨就会在不自觉中发生了飘移:似乎《驿》文不再是赞扬“助人为乐”“知恩图报”“为人民服务”的精神,至少不全是,更多的却在悬念的“引领”下寻找小屋的主人。现在,小屋的主人找到了,主人公似乎就只剩下感谢了。如果真是那样的话,那《驿》文的文学价值和教学价值就减损太多了。

然而,那个哈尼小姑娘并不是小屋真正的主人,而是解放军战士。第二次误会随之消除,紧接着便产生了第三个悬念:解放军战士为什么要盖房子?后来,通过哈尼小姑娘的口得知,解放军战士这样做是为了学习雷锋同志方便过路人,姐姐梨花姑娘很受感动,成为第一个照料小屋的人,后来,梨花姑娘出嫁远方,如今,妹妹接过梨花姑娘的任务继续照料小屋。

这也就是说,一直引起读者悬念的小屋的“主人”,无论是最初的建造者——解放军战士,还是传说中的“梨花”姑娘,要么已经远离,要么已经远嫁,这就使得文本最初的悬念:这是什么人的房子,成为一个似真非真、似远非远的存在。这便巧妙回避了实在的“客观性”的回答,而使文本引领人们走向更加深远的人文性的思考。因为小屋的主人究竟是谁并不重要,重要的是,从解放军战士,到梨花姑娘,到梨花妹妹,再到过路人(瑶族老人)和“我”与老余,“助人为乐”“知恩图报”“为人民服务”的精神从一个个人品質上升成为群体共有的美好人性,能够一代代地传承下去。而这正是一个刚刚经历了“文革”的灾难和监狱生活的折磨之后,一个有良知的作家对美好人性的回归与传承的吁求、呼唤。

综上所述,《驿》文虽然再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌,但是如果联系当时的写作背景,运用“非构思”理论从“写作胚胎”“意象渲染”和“情节渲染”来看,我们完全可以再向前走一步:《驿》文是作者对“助人为乐”“知恩图报”“为人民服务”等美好人性的回归与传承的吁求与呼唤。

〔本文系作者主持的江苏省教育科学“十二五”规划2015年度普教立项课题“基于‘非构思写作理论的初中记叙文写作教学研究”(课题编号:D/2015/02/465)的阶段性研究成果〕

[作者通联:江苏扬州宝应县城西实验学校]