黏合性社会资本与新生代农民工的城市归属感

2020-05-10王晓莹刘林平

王晓莹,刘林平

[1.南京信息职业技术学院,南京 210023;2.南京大学,南京 210023]

一、引 言

党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出,要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度。具体来说,要“发挥群团组织、社会组织作用,……实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,夯实基层社会治理基础。”(1)见《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》.http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/05/c_1125195786.htm.(2)国家新型城镇化规划(2014—2020年).http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm.

一般说来,在城市化进程中,社会组织对农民工融入城市起着非常重要的作用。但是,社会组织作用的大小和具体途径是需要通过细致的研究来厘清的。因此,本文以新生代农民工的城市归属感为因变量,以社会组织参与和社区活动参与为解释变量,通过数据分析两者之间的关系,为发挥社会组织的作用进行学术研究。

归属感,作为人类身心健康的重要决定因素,是社会融合的核心问题之一。新生代农民工较老一代农民工更加向往城市生活,他们对农村的生产和生活方式并不感兴趣,对农村故土的依恋不如老一代农民工强烈,他们渴望融入城市生活并成为城市里的一员。因此,研究新生代农民工的城市归属感尤为必要,无论对其自身融入城市社会还是对政府进行有效的政策干预都具有重要的参考价值。

社会资本具有多种多样的形态,与个人的朋友圈一样,社会组织参与和社区活动参与,都是社会资本的具体形态。如果我们把个人的朋友关系看作“连接性社会资本”(bridging social capital),那么,参与社会组织和社区活动则可以视为“黏合性社会资本”(bonding social capital)。“黏合性社会资本有助于加强特定的互惠原则和成员间的团结……提供社会和心理方面的支持”。(3)[美]罗伯特·帕特南:《独自打保龄:美国社区的衰落与复兴》,刘波等译,北京:北京大学出版社,2011年,第7-13页。

在社会资本类型中,“连接性社会资本”是关于个人与个人的点对点的关系,“黏合性社会资本”则是个人与集体(团体、组织和社区)的点对面的关系。相对来说,点对点的关系较为简单,点对面的关系则较为复杂。过往关于社会网络和社会资本的研究,集中关注了“连接性社会资本”的工具性功能(比如关于利用私人关系求职、借贷、创业等的研究),较少关注“黏合性社会资本”的社会心理作用。本文从帕特南的理论出发,将复杂的“黏合性社会资本”(具体为社会组织参与和社区活动参与)作为关键解释变量,对新生代农民工的城市归属感(因变量)问题进行研究,以期丰富社会资本理论的研究。

二、文献回顾和研究假设

据国家统计局发布的《2018年农民工监测调查报告》,我国农民工总量2018年已达到2.88亿人,其中,新生代农民工(1980年及以后出生)占全国农民工总量的51.5%。(4)国家统计局:2018年农民工监测调查报告.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201904/t20190429_1662268.html.农民工的总量以及新生代农民工的总量均在逐年递增,这是一个规模庞大的流动群体,其能量也是惊人的,他们关乎我国的城市化进程,考验基层社会治理能力和水平,这也是社会各界予以重视的重要原因。2010年的中央一号文件就提出要着力解决新生代农民工的问题。(5)2010年中央一号文件(全文).http://news.cntv.cn/china/20100131/102836_5.shtml.这是党的高层文件中第一次使用“新生代农民工”这个词,传递出党中央对这一群体的高度关切和重视。

关于新生代农民工的界定,学术界尚未达成一致,主要有三种界定方式:一是根据农民工外出打工所处的时期来界定,王春光把80年代初次外出的农村流动人口称为第一代,90年代初次外出的农村流动人口称为新生代,(6)王春光:《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》,《社会学研究》2001年第3期。赵莉把90年代中期至今外出打工的农民工群体称为新生代农民工,他们不仅包括官方认定的“80后”、“90后”,还包括90年代初次外出打工的“60后”和“70后”农民工群体;(7)赵莉:《社会网视角下的新生代农民工的迁移研究——一项基于Y市的安徽搓澡工的田野调查》,《中国青年研究》2012年第6期。二是根据农民工的出生世代来界定,李培林和田丰把1980年以后(含1980年)出生的农民工称为“新生代农民工”,把1980年以前(不含1980年)出生的农民工称为“老一代农民工”;(8)李培林、田丰:《中国农民工社会融入的代际比较》,《社会》2012年第5期。三是综合农民工出生世代和外出打工的时期来界定,庄渝霞认为,出生于80年代并于90年代末或21世纪初进入城市的流动人口是第二代农民工,即“新生代”农民工。(9)庄渝霞:《不同代别农民工生育意愿及其影响因素——基于厦门市912位农村流动人口的实证研究》,《社会》2008年第1期。

本文采用第二种界定方式,把1980年及以后出生的农民工视为新生代农民工,本文的新生代农民工包括80后及90后,80后是指1980年(含)至1990年(不含)出生的农民工,90后是指1990年及以后出生的农民工。

(一)移民的归属感

归属感是人们在一个系统或环境中的参与体验,人们由此感觉到自己是该系统或环境的组成部分,(10)B. M. Hagerty, R. A. Williams, J. C. Coyne and M. R. Early, “Sense of Belonging and Indicators of Social and Psychological Functioning”,Archives of Psychiatric Nursing, Vol.10, No.4, 1996, pp.235-244.是外界环境作用于人,进而产生内部主观意识,然后进一步影响人在环境中的行为。(11)米庆成:《进城农民工的城市归属感问题探析》,《青年研究》2004年第3期。人类是十足的社会性的动物,具有大量适应群体生活的属性,以寻求社会融入而避免社会排斥。归属感理论认为,人们天生具有维持最小数量人际关系的动力,归属的需要使人们保护和珍惜自己的社会联系,如果从这些社会联系中脱离而到达另外一个地方的话,会引起伤悲,(12)S. E. Watt and A. J. Badger, “Effects of Social Belonging on Homesickness: An Application of the Belongingness Hypothesis”,Personality and Social Psychology Bulletin,Vol.35, No.4, 2009, pp.403-414.也即是说,当人们归属的需要受到威胁时,会体会到悲伤。(13)R. F. Baumeister and M. R. Leary, “The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation”, Psychological Bulletin,1995,p.117.

关于移民的归属感,过往研究主要集中在两方面:一是研究归属感所引起的后果,二是研究归属感的影响因素。关于前者,奈斯代尔等认为,归属感会影响到移民儿童的心理幸福感;(14)D. Nesdale, R. Rooney and L. Smith, “Migrant Ethnic Identity and Psychological Distress”, Journal of Cross-Cultural Psychology,Vol.28, No.5, 1997, pp.509-534.关于后者,通过对移民加拿大的香港青少年进行研究后发现,影响其对加拿大归属感的因素主要有父亲在加拿大、高社会经济地位、因政治和经济动机而移民加拿大以及和加拿大人的正向交友体验等,(15)Henry P.H. Chow, “Sense of Belonging and Life Satisfaction among Hong Kong Adolescent Immigrants in Canada”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.33, No.3, 2007, pp.511-520.阿米特等认为,生活满意度显著影响移民的归属感,(16)K. Amit and S. Bar-Lev, “Immigrants Sense of Belonging to the Host Country: The Role of Life Satisfaction, Language Proficiency, and Religious Motives”,Social Indicators Research,Vol.124,No.3,2015,pp.947-961.吉尔马丁和米格通过对爱尔兰新移民母亲的案例研究发现,结构障碍和对照看孩子的文化理解的差异阻碍了新移民母亲归属感的产生。(17)M. Gilmartin and B. Migge, “Migrant Mothers and the Geographies of Belonging”,Gender, Place & Culture, Vol.23, No.2, 2016, pp.147-161.

(二)农民工的城市归属感

何谓农民工的城市归属感?米庆成视之为进城务工就业的农村人口对城市(地域角度)及市民群体的思想和心理认同、满意和依恋程度;(18)米庆成:《进城农民工的城市归属感问题探析》,《青年研究》2004年第3期。才国伟和张学志把农民工的归属感视为反映其复杂心理活动的一种主观感受,也是农民工对自身及所处环境的综合评价。(19)才国伟、张学志:《农民工的城市归属感与定居决策》,《经济管理》2011年第2期。

过往研究中农民工的城市归属感既被作为影响因素进行研究,也被作为影响结果进行研究,在作为影响因素方面,才国伟和张学志认为,农民工的城市归属感影响到其是否在城市定居的打算,(20)米庆成:《进城农民工的城市归属感问题探析》,《青年研究》2004年第3期。黄侦和王承璐发现农民工的城市归属感越强,其在城市的购房意愿也越强;(21)黄侦、王承璐:《农民工城市归属感与购房意愿关系的实证研究》, 《经济经纬》2017年第2期。在作为影响结果方面,冯婧认为,与显性因子(住房和收入状况)相比,隐性因子(受教育程度、目前户口性质、是否和家人一起迁移、城里人态度)能够在更大程度上影响农民工的归属感,包括地域归属感和群体归属感,(22)冯婧: 《隐性因子对农民工城市归属感影响的实证研究》, 《农业经济问题》2016年第1期。才国伟和张学志认为,农民工的归属感与工资收入、家庭教育、居住条件等显著正相关,与打工时间、年龄、收入缺口、是否存在劳动者权益侵犯等显著负相关。(23)才国伟、张学志:《农民工的城市归属感与定居决策》,《经济管理》2011年第2期。

也有学者对农民工的归属感进行了理论上的探讨,郭聪惠认为,农民工的地域归属感、群体归属感和身份归属感均呈现出不和谐的态势,而造成这种现象的原因是多方面的,既有客观制度方面的原因,也有农民工自身主观方面的原因;(24)郭聪惠:《城市化进程中农民工城市归属感问题探微》,《兰州学刊》2008年第9期。李萌分析了新生代农民工归属感缺失引发的问题以及归属感缺失的原因,并提出了相关对策建议。(25)李萌:《新生代农民工的归属感问题研究》,《社会科学论坛》2013年第7期。

对农民工以及新生代农民工城市归属感的过往研究并不少见,但从社会网络和社会资本的角度进行定量研究的文献并不多见,而本文从这一角度切入,一方面是因为黏合性社会资本变量确实对农民工的城市归属感产生了显著影响,另一方面也是为了丰富关于农民工城市归属感的相关文献研究。

正如帕特南所指出的,美国的公民参与和社区兴衰息息相关。(26)[美]罗伯特·帕特南:《独自打保龄:美国社区的衰落与复兴》,刘波等译,北京:北京大学出版社2011年,第7-13页。本文从社会组织参与和社区活动参与两个方面来研究新生代农民工的社会参与行为,并将这两者作为“黏合性社会资本”的操作变量。社会参与作为一种行为方式,体现了新生代农民工在打工城市的社会互动状况,农民工与城市的社会互动越多,则其在城市的行为融合的水平越高。(27)行为融合强调的是人际间社会互动的频率与强度。参见: Scott R A.,“Deviance, Sanctions, and Social Integration in Small-Scale Societies”,Social Forces, Vol.54, No.3, 1976, pp.604-620.城市归属感是作为一种情感,体现了新生代农民工在城市的情感融合情况。(28)情感融合是指个人在群体内的身份认同、价值取向以及向群体投入时间、劳务和个人资源的意愿。参见李树茁、任义科、靳小怡、费尔德曼:《中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析》, 《人口与经济》2008年第2期。同时,社会参与也是农民工在打工城市的现实表现,而城市归属感也是农民工对打工城市产生的情感意愿。本文认为,农民工的行为融合影响情感融合,现实表现影响其情感意愿,因此本文将“黏合性社会资本”作为关键解释变量来研究其对新生代农民工城市归属感的影响。

本文拟检验的研究假设是:“黏合性社会资本”对新生代农民工的城市归属感具有显著影响。本文的新生代农民工包括80后农民工和90后农民工,由于他们出生于不同的时代,其社会背景和生活经历等方面均不同,考虑到“黏合性社会资本”对他们的归属感影响可能会有所差异,因此,结合“黏合性社会资本”的操作化变量以及新生代农民工的不同世代,本文提出如下具体的研究假设:

假设1a:参与社会组织越多,新生代农民工的城市归属感越强。

假设1b:社会组织对新生代农民工城市归属感的影响在80后和90后农民工中有显著差异。

假设2a:参与社区活动越多,新生代农民工的城市归属感越强。

假设2b:社区活动对新生代农民工城市归属感的影响在80后和90后农民工中有显著差异。

三、数据、变量和方法

(一)数 据

本文数据来源于国家卫生计生委组织的“流动人口社会融合专题调查”(2013年),(29)本文的数据来源为国家卫生计生委流管司组织实施的“国家卫生计生委流动人口动态监测数据”,作者感谢上述机构提供数据协助,文责自负。该调查涉及上海松江区、苏州、无锡、泉州、武汉、长沙、西安和咸阳共八城市,采用概率比例(PPS)抽样方法对15-59周岁、在流入地居住1月以上非本区(县、市)户口的流动人口进行了调查。该数据中1980年及以后出生、具有农村户籍且外出务工经商者为新生代农民工,共计7460人。

(二)变 量

1.因变量

本文使用的因变量是新生代农民工的城市归属感,该变量是通过询问被访者是否同意相关说法体现的,(30)这些说法分别是:A.我愿意与本地人做邻居;B.我愿意与我周围的本地人交朋友;C.我愿意融入社区/单位,成为其中的一员;D.我对目前居住的城市有归属感;E.我愿意自己或亲人与本地人通婚;F.我觉得本地人愿意接受我成为其中一员;G.我感觉本地人不愿与我做邻居;H.我感觉本地人不喜欢/看不起外地人。然后提供了一个四分类量表:“1.完全不同意,2.不同意,3.基本同意,4.完全同意”。本文对这8个说法进行因子分析,提取2个公因子,分别是城市归属感公因子和社会排斥感公因子,将属于同一个公因子的各题项标准化后求平均值,然后构建测量潜在维度的变量,分别是城市归属感变量和社会排斥感变量,城市归属感作为本文的因变量。

2.关键自变量

本文的关键自变量是黏合性社会资本,主要从两个方面来测量,分别是社会组织参与数量和社区活动参与数量,它们在本文中均作为连续变量使用,分别是新生代农民工参与本地社会组织的累积频次和参与本地社区活动种类的累积频次。

3.控制变量

考虑到数据的可获得性并基于以往的研究发现,(31)杨菊华:《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期。本文的控制变量是:性别、代际、教育程度、来源城市、就业单位性质、居住时间(月)、家庭月收入、住房状况、本地语言熟练度以及与本地人相处融洽度。

代际是指新生代农民工的不同出生世代,是二分类变量,包括80后和90后。来源城市是指农民工打工所在城市的收入等级,分为高收入城市,中等收入城市和低收入城市,它是基于2012年的人均GDP产生的一个三分类变量,数据结果表明:无锡和苏州是高收入城市,长沙、上海松江区和武汉是中等收入城市,泉州、西安和咸阳是低收入城市。(32)无锡市和苏州市2012年的人均GDP来自2013年《江苏年鉴》,长沙市2012年的人均GDP来自2013年《湖南统计年鉴》,上海市松江区2012年的人均GDP来自2013年《上海年鉴》,武汉市2012年的人均GDP来自2013年《湖北年鉴》,泉州市2012年的人均GDP来自2013年《福建年鉴》,西安市和咸阳市2012年的人均GDP来自2013年《陕西年鉴》。就业单位性质是多分类变量:制造/采掘/建筑业、服务业、其他行业,其中,服务业包括电煤水生产供应、批发零售、住宿餐饮、社会服务、金融/保险/房地产、交通运输、仓储通信、卫生、体育和社会福利、教育、文化及广播电影电视、科研和技术服务、党政机关和社会团体。

住房状况是指有无自有住房。本地语言熟练度在文中作为连续变量使用,并进行如下赋值:不懂本地话=1,听得懂一些但不会讲=2,听得懂,也会讲一些=3,听得懂且会讲=4,分值越高本地语言熟练度也越高。

对考察与本地人相处状况的选项进行如下赋分:来往很少=1,不融洽=2,一般=3,比较融洽=4,很融洽=5,并作为连续变量使用,分值越高,代表与本地人相处越融洽。

(三)统计分析方法

城市归属感作为因变量,是连续变量,因此可以采用OLS模型进行分析。考虑到同一社区内不同农民工的城市归属感可能相互关联,本文考虑多层模型,将社区作为随机变量,并将数据分为两层:个体为第一层,社区为第二层 其模型回归方程为:

yij=(r00+r10r1ij)+(δ0j+ξij)

其中r00是固定参数,r1ij代表新生代农民工个体特征,r10是其系数,δ0j代表未被观察到的或无法观察到的社区层次的随机变量,该变量为同一社区内所有个体共有,ξij是新生代农民工个体层次的随机变量。

四、实证分析

(一)黏合性社会资本与城市归属感现状

1.社会组织参与状况

总体来看,新生代农民工参与不同社会组织的比例都很低,基本上在10%以下,参与工会和老乡会的比例高于参与其他社会组织的比例,说明工会、老乡会和他们的生活密切或者对他们在城市的生活能够提供某种帮助。90后农民工参与工会和同学会的比例高于80后农民工,而80后农民工参与志愿者协会、党(团)组织和家乡商会组织的比例高于90后农民工(见表1)。

2.社区活动参与情况

总体来看,新生代农民工参与社区活动的比例不高,参与社区文体活动和社会公益活动的比例在10%~20%之间,参与其他社区活动的比例均不超过6%,而且80后农民工参加各项社区活动的比例均高于90后农民工,说明80后农民工是社区活动的积极活跃分子和中坚力量(见表2)。

表2 新生代农民工的社区活动参与情况(%)

3.城市归属感状况

关于新生代农民工对一些说法的认同度(见表3),本文进行如下赋分:完全不同意=1,不同意=2,基本同意=3,完全同意=4,新生代农民工对一些说法的认同得分情况如表3所示,每个说法的认同度最高为4分,最低为1分,认同得分最高的是“我愿意与我周围的本地人交朋友”,3.53分,认同得分最低的是“我感觉本地人不愿与我做邻居”以及“我感觉本地人不喜欢/看不起外地人”,2.05分。

对新生代农民工的各项认同得分进行主成分因子分析(principal-component factors)和最大方差旋转(orthogonal varimax)后得到两个特征值>1的公因子,即公因子1和公因子2,将因子负荷≥0.5的题项归结为同一个公因子,前六项同属一个公因子(公因子1),取名为城市归属感因子。

表3 新生代农民工关于以下说法的认同得分情况

本文将同属城市归属感因子的六个题项得分进行标准化后求平均值,这样就构建了一个新的变量:城市归属感,它测量了新生代农民工对打工城市的情感归属和依附情况。为方便解释,将这个变量的取值范围转换到0~100之间,新生代农民工的城市归属感得分均值是79.73分。

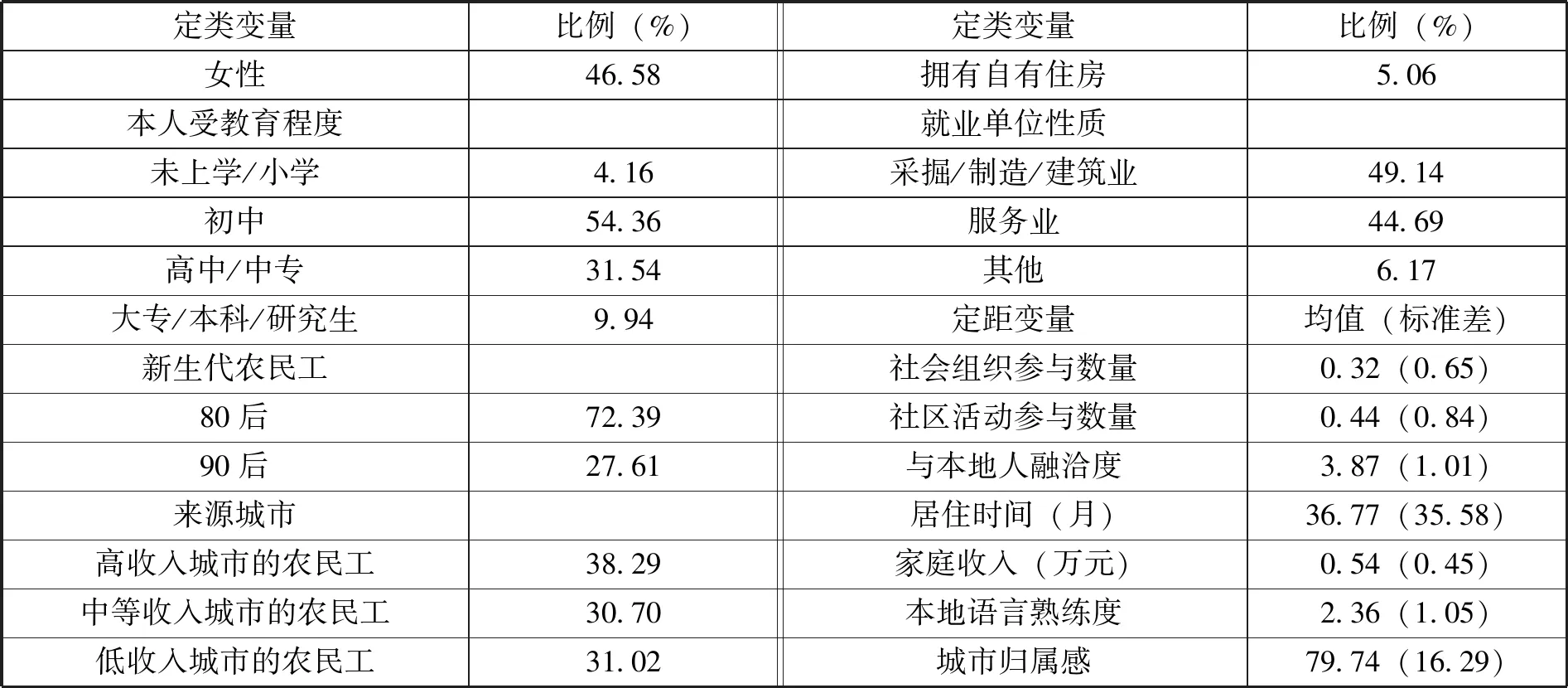

(二)变量的描述性统计

表4 单变量的描述性统计(N=6874)

表4是进入模型的变量的描述性统计表,总计样本量为6874,新生代女性农民工占比约47%,初中学历超过半数,大专以上学历约占10%,80后农民工占绝大多数(72%),约5%的人有自有住房,新生代农民工在三个不同收入等级的城市中分布比较均匀,均占三分之一左右,近一半的新生代农民工从事采掘/制造/建筑业,其次是服务业,占比45%,他们参与本地社会组织和社区活动的数量平均不足1个,参与率比较低,与本地人融洽度均值为3.87(最大值为5),说明与本地人相处比较融洽,在本地居住平均时间超过3年,家庭年平均收入为5400元,本地语言熟练度为2.36(最大值为4),城市归属感得分79.74分。

(三)城市归属感的多层线性模型分析

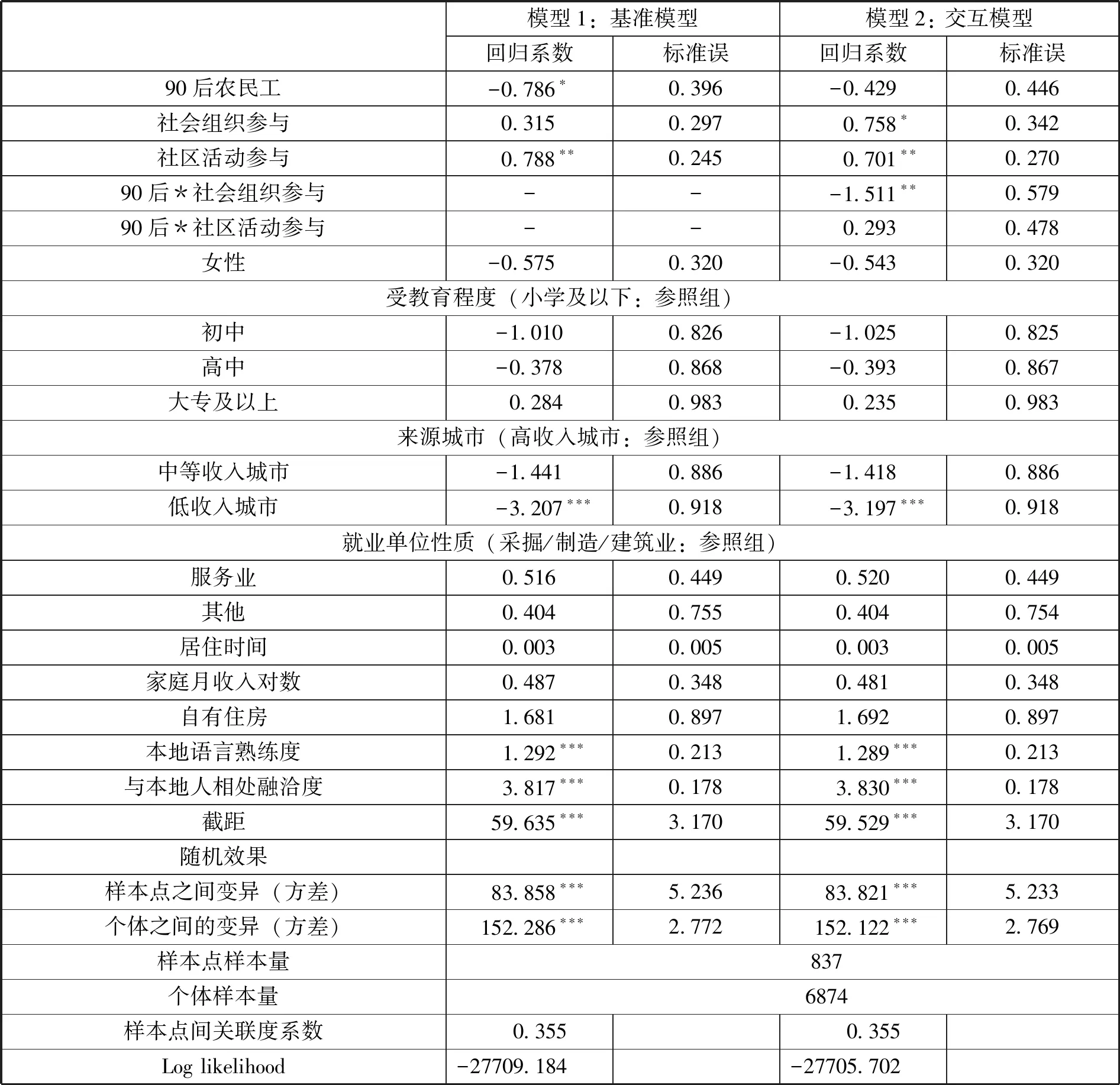

表5报告了新生代农民工城市归属感的多层线性模型估计结果。其中,模型1是基准模型,即非交互模型,目的在于估计黏合性社会资本对因变量的净效应;模型2是交互模型,估计出生世代和黏合性社会资本的交互效应,从而检验黏合性社会资本对新生代农民工城市归属感的影响是否在不同的代际存在显著的差异。从模型1可以看到,在控制其他变量后,对于黏合性社会资本来说,社会组织参与对新生代农民工的城市归属感没有显著影响,即社会组织参与得多,新生代农民工的城市归属感并未得到显著提升,假设1a未得到数据支持;社区活动参与对新生代农民工的城市归属感有显著正向影响,即社区活动参与数量每增加1个,新生代农民工的城市归属感增加0.788分,具有统计显著性(p<0.01),假设2a得到支持。也就是说,黏合性社会资本中的社区活动参与数量对新生代农民工的城市归属感具有显著的正向影响,社区活动参与越多,新生代农民工的城市归属感就越强。

表5中的模型2是在模型1的基础上增加了出生世代和黏合性社会资本的交互项,目的是为了检验新生代农民工的黏合性社会资本对其城市归属感影响的代际差异。结果显示,出生世代变量的主效应(-0.429)并不显著,表明当其他因素保持不变时,黏合性社会资本为0的新生代农民工的城市归属感没有显著的代际差异。黏合性社会资本变量的主效应均具有统计显著性,其中,社会组织参与变量的主效应是0.758(p<0.05),表示社会组织参与数量对80后农民工城市归属感的影响是显著的(其他因素不变的情况下,每多参加一个社会组织,80后农民工的城市归属感增加0.758分);社区活动参与变量的主效应是0.701(p<0.01),表示社区活动参与数量对80后农民工城市归属感的影响是显著的(其他因素不变的情况下,每多参加一个社区活动,80后农民工的城市归属感增加0.701分)。出生世代和黏合性社会资本的交互项有两个,一个是出生世代和社会组织参与的交互项,另一个是出生世代和社区活动参与的交互项,其中,出生世代和社会组织参与的交互项的回归系数是负的(-1.511),且在0.01的水平上显著,表明社会组织参与对90后农民工城市归属感的影响作用与80后农民工有显著性差异(对90后农民工的影响为0.758-1.511=-0.753,表明控制了其他变量之后,每多参加一个社会组织,90后农民工的城市归属感下降0.753分,但不具有统计显著性,即社会组织参与对90后农民工的城市归属感影响并不显著,这可以通过更换参照组来检验,在此没有进行数据展示),假设1b得到支持;出生世代和社区活动参与的交互项的回归系数(0.293)并不显著,表明控制了其他变量之后,社区活动对新生代农民工城市归属感的影响在80后和90后农民工之间没有显著性差异,假设2b未得到支持。由此可见,黏合性社会资本中的社会组织参与变量对新生代农民工城市归属感的影响具有显著的代际差异,而社区活动参与变量对新生代农民工城市归属感的影响没有显著的代际差异。

在模型2的控制变量中,性别、受教育程度、就业单位性质、居住时间、家庭月收入和是否在城市有自住房对新生代农民工的城市归属感均无显著影响,可见城市归属感不是有学历、有钱、有房这些有形物质能够换来的,这与过往研究不一致。在低收入城市打工的新生代农民工,其城市归属感显著低于在高收入城市打工的新生代农民工,对本地话掌握越好的新生代农民工的城市归属感越强,与本地人相处越融洽的新生代农民工的城市归属感越强。

表5 新生代农民工城市归属感的多层线性模型分析

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

五、结论与讨论

使用2013年国家卫生计生委流动人口社会融合个人数据,本文探讨了黏合性社会资本对新生代农民工城市归属感的影响及其代际差异,本文的研究发现可以归纳为以下方面:

第一,从总体上来说,黏合性社会资本对新生代农民工城市归属感的影响主要体现在社区活动参与方面,即新生代农民工的社区活动参与越多,其城市归属感越强,无论是对于80后农民工还是对于90后农民工来说都是如此。这充分体现了社区活动(如文体活动、公益活动等)所具有的丰富的吸引力以及在凝聚人心、团结成员和增进社会融合方面的促进作用。

第二,黏合性社会资本中的社会组织参与对新生代农民工的城市归属感没有显著影响,但这是从总体上来说的,如果具体到不同代际的话,会有显著性差异,因为数据分析表明,社会组织参与对80后农民工的城市归属感有显著正向影响,而对90后农民工的城市归属感的影响是负向的(但没有统计显著性,在此没有进行数据展示),与对80后农民工城市归属感的影响有显著性差异,这一正一负的作用最终导致总体上效果不显著。这说明社会组织(如党团组织、志愿者协会以及老乡会等)对90后农民工的吸引力不够,他们不能通过社会组织活动来密切与城市的联系。这也可能是由90后农民工的特点所决定的,他们年轻,朝气蓬勃,个性较强,对社会组织的兴趣自然没有80后农民工大。从表1可以看出,90后农民工参与社会组织的比例低于80后,社会组织参与率低也可能是导致90后农民工城市归属感影响不显著的原因之一。此外,本文使用的数据中所涉及的社会组织多样,部分社会组织和农民工的关联性不强,比如志愿者协会、党(团)支部、家乡商会等,类似这样的社会组织对城-城流动人口或许更有吸引力,而农民工可能更多地忙于生计,对这种和他们现实生活关联不大的社会组织不太感兴趣,因而对社会组织进一步细化分类也是今后研究和改进的方向。

与政府部门相比,社会组织在联络、服务和协调新生代农民工方面,具有独特的优势,理应成为吸纳新生代农民工的重要载体,帮助农民工增加城市归属感、融入城市社会,并进而成为基层社会治理不可或缺的重要力量。本文的数据分析表明,社会组织对新生代农民工的影响效应不明显,这应引起足够的重视和思考。这首先要加强宣传,增进新生代农民工对相关社会组织的认识和认同;其次要编制社会组织发展规划,尤其是服务新生代农民工的近期、中期和远期发展规划,使社会组织的服务更具计划性和针对性;再次要增加社会组织数量,扩大其服务领域。本文中数据所涉及的农民工的社会组织不仅数量上而且服务功能上都非常有限,更多实用的社会组织需要进入农民工的日常生活,比如技能培训、职业介绍、就业服务、法律援助等,为农民工带来切实的利益和帮助。只有采取切实有力的措施来优化社会组织,才能增强其服务功能,为新生代农民工所用,进一步推进基层社会治理能力的现代化。