道宣律学在长安、敦煌和吐鲁番三地的传播

2020-05-09朱义德

朱义德

内容摘要:敦煌写本P.2041题记为我们展现了道宣律学在长安与西北边陲之间流转的场景。这只是道宣律学传播的一个缩影。道宣的《行事钞》因“其文也,不繁而不略。其义也,不少而不多”而颇受僧人推崇,以之为代表的道宣律学在敦煌、吐鲁番广泛传播。在太原寺海达、西州义琳等僧人的努力下,以《行事钞》为纽带,长安与吐鲁番、敦煌之间的联系搭建了起来,为我们初窥三地互动、文化双向流传的历史场景提供了重要的资料。

关键词:P.2041;《行事钞》;道宣律学;太原寺

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)01-108-07

Abstract: Dunhuang manuscript P.2041 shows the dissemination of the Buddhist thought of Daoxuan in Changan, Dunhuang, and Turfan, this document clearly expresses the historical process through which Daoxuans discipline came to prominence. Daoxuans work Commentaries on Dharmagupta-vinaya, including annotations and additions, was praised by many Buddhist monks because of its high narrative quality, which was the primary reason the discipline represented in this book was widely spread through Dunhuang and Turfan. With the efforts of Buddhist monks like Haida and Yilin, the connection between Changan, Dunhuang, and Turfan was virtually built by the contents and spreading of Commentarieson Dharmagupta-vinaya. Research on this text and its dissemination provides important material for us to understand the cultural interaction among these three places.

Keywords: P.2041; Commentaries on Dharmagupta-vinaya; Daoxuans discipline; Taiyuansi temple

学界关于南山律宗创始人道宣的研究成果已经相当丰富了①,伴随着敦煌戒律文献的陆续公布,道宣律学②在河西的传布也受到关注③。然而,从唐代长安到遥远的西州,道宣律学在向西传播的过程中仍有一些晦暗不清之处,值得探讨。敦煌写经P.2041号是道宣所撰《四分律删繁补阙行事钞》(简称《行事钞》)下卷,经末有题记,之前学者们集中讨论的是抄写者义琳的事迹④,而在笔者看来,题记还揭示了《行事钞》从长安到吐鲁番又流传至敦煌的历史场景,尚需进一步探讨。

一 P.2041题记所见道宣律学的流传

敦煌写本P.2041,长1904.8厘米,宽27.6—28.7厘米⑤,是敦煌遗书中最长的写卷之一,首题“《四分律删繁补阙行事钞》下卷之下诠撰非少丘名标头京兆崇义寺沙门释道宣撰述”。经末有题记,现将池田温先生的录文移录如下:

若夫祕教幽玄,寻文靡测其幽义,真宗邃邈,名言岂述其邃。由是知八万法藏、十二部经,随机之教不同,应病之缘此备。然其戒律者,斯乃七众证圣之阶陛也。加以义府疑玄、词源浩荡,寻之者罕知其际,览之者莫测其宗。故惟大德道宣律师者,戒珠光净,超朗月之孤明,密行祕修,迈高僧之独绝。学兼内外,博达古今,慈济在怀,离欲为本。故复述兹律钞,勒成三轴。其文也,不繁而不略。其义也,不少而不多。众陈戒法之枢局,佥论住持之襟领。篇々可仰,句々利人。听之者减泫泪而切心,闻之者皆恻志而钦德。但海达自惟薄福,生逢像末,时多讹谬,法逐人亡。远阙承于遍知,近乖侍于明德。心怀悔惋,言何可申。瞩此钞文,持为精要,诚心抄写,望久住持。以仪凤二年四月下旬,于京师太原寺躬自勘修。虽授列定,庶有同遵梵行,崇斯清戒者乎?

广德贰年七月四日,僧义琳于西州南平城々西裴家塔写讫故记[1]。

尾部题记分为两部分。第一部分记仪凤二年(677)四月下旬,京师太原寺僧人海达在看了道宣的《行事钞》后,认为“其文也,不繁而不略。其义也,不少而不多。众陈戒法之枢局,佥论住持之襟领。篇篇可仰,句句利人”,遂“诚心抄写,望久住持”。海达,史传缺载,但他显然颇为推崇《行事钞》。第二部分记义琳于广德二年(764)抄写了此经⑥。义琳,传世典籍亦缺载,但P.2132《御注金刚般若波罗蜜经宣演》卷下也有义琳的题记:

1. 金刚般若宣演卷下 建中四年(783)正月廿日,僧义琳写勘记。

2. 贞元十九年(803),听得一遍。又至癸未年(803)十二月一日,听得第二遍讫。

3. 庚寅年(810)十一月廿八日,听第三遍了。义琳听

4. 常大德法师说。[1]311

荣新江先生指出,义琳應是西州僧人,西州陷蕃后,他迁到了敦煌,P.2041、P.2132都应是在西州写成的,后来携带到沙州的{1}。由此,P.2041的题记为我们展现了道宣律学在长安与西北边陲之间流转的场景:道宣撰述的《行事钞》经太原寺僧海达抄写之后,辗转到了西州(吐鲁番),又经西州僧义琳抄写之后,被带到了沙州(敦煌)。其流传方向不仅是自东向西,也自西向东,即双向传播。在此过程中,太原寺僧海达、西州僧义琳发挥了重要作用。要想了解其中具体的情境,首先有必要了解长安太原寺的情况。

荣新江先生指出:“除了洛阳为首都的武则天时期外,高宗时期和玄宗时期,长安律学的中心应当在道宣所在的西明寺和满意、怀素所在的崇福寺(西太原寺)”[2]23。那么海达抄写的《行事钞》的地方是否也在此律学中心西太原寺呢,这就要从太原寺的具体位置和存在时间说起了。

唐代长安太原寺有两个,其一在永兴坊,其二在休祥坊{2}。

1. 永兴坊太原寺(东寺):(安定坊)西南隅福林寺,其地本隋律藏寺。武德元年(618)置太原寺于永兴坊,以义师初起太原,因以名寺。后移于此,咸亨三年(672),改为福林寺。

2. 休祥坊太原寺(西寺):(崇福寺)本侍中观国公杨恭仁宅。咸亨元年(670),以武皇后外氏故宅,立为太原寺。垂拱三年(687),改为魏园寺。载初元年(690),又改为崇福寺。寺额武太后飞白书。

从时间来看,P.2041尾部题记中仪凤二年(677)的太原寺应是武皇后外氏故宅所立,即西太原寺。正因为与武后有着密切的关系,所以此寺在武后时期备受重视。从咸亨到仪凤年间的许多宫廷写经的抄写地点都是这座寺院{3}。此寺成为律学中心,应也与武后的支持有关。过去研究者普遍关注到该寺满意在弘扬法砺律疏、怀素弘扬自己的新疏,P.2041题记引发我们对道宣律学在该寺传播情况的关注。

题记中提到的太原寺僧人海达是推崇道宣律学的。除了他,此寺还有两位南山上足弘扬道宣律学。

据《宋高僧传·玄俨传》,“释玄俨……证圣元年(695),恩制度人,始堕僧数……迨于弱冠,乃从光州岸师咨受具戒。后乃游诣上京,探赜律范。遇崇福意律师并融济律师。皆名匠一方,南山上足,咸能升堂睹奥,共所印可。由是道尊戒洁,名动京师。”[3]从时间上看,此时的崇福寺,就是原休祥坊的太原寺{4}。由此,意律师和融济应皆在该寺弘扬道宣律学。

众所周知,满意是弘扬法砺旧疏的,但他可能不只是传旧疏。典型的例子是满意门人释贤称的四分戒注本。S.2636首题为“四分戒本满意律师详定门人释贤称注”{5}。经查,该文书内容与佛陀耶舍的四分戒本和道宣的四分注疏有很多重合。此文书以佛陀耶舍律为底本还是以道宣律疏为底本待考,但显然没有依照昙无德律或法砺旧疏{6}。另外,满意的再传弟子昙一被认为是“使南山宗大显于后世,开济的功勋”[4],或者至少是“两宗齐弘”[5]。故而有可能满意也是传两疏(法砺旧疏和道宣律疏)。满意如果跟《玄俨传》的那这个意律师是同一个人{1}[2]22就更能够理解这一现象{2}。

由以上分析可知,在法砺、怀素律疏盛传的休祥坊太原寺,也有僧人在弘扬道宣律学。《行事钞》经太原寺僧海达抄写又向西流传至吐鲁番和敦煌。

二 道宣律学在敦煌、吐鲁番的流传

前文所述P.2041题记展示的《行事钞》的流传场景只是道宣律学从唐朝政治文化中心流传到西北边陲的一个缩影,那么道宣律学在敦煌、吐鲁番流布情况究竟如何呢?

道宣有关律学的著作主要是南山三大部:《行事钞》、《四分律删补随机羯磨》(下文简称《随机羯磨》)和《四分律比丘含注戒本》,这些著作在敦煌、吐鲁番均有传播。

《敦煌遗书总目索引新编》(下文简称《新编》)中列出了30多号《行事钞》[6](索引页码)。但《新编》由于条件限制未收俄藏、日藏、散藏的敦煌文书。日本学界新推出的《大正藏·敦煌出土佛典对照目录(暂定第三版)》(下文简称《对照目录》)收录了75号《行事钞》[7],但P.3541V非《行事钞》,应从《新编》之定名作《施舍疏》[6]286。除了定名之误,有些编号实为一件,如P.3001V2[1]、P.3001V2[2]和P.3001V2[3]为一件,又BD5713V(1)、BD5713V(2)、BD5713V(3)、BD5713V(4)为一件,今从《国家图书馆藏敦煌遗书》定作“四分律删繁补阙行事钞节抄(拟)”[8],故实得69号{3}。

《对照目录》又列《随机羯磨》47号、《四分律比丘含注戒本》44号{4}[7]238。其中,P.5040-2,《对照目录》定名《随机羯磨》,《新编》依写卷首题定作《式叉摩那尼六法文》[6]334。写卷内容与《随机羯磨》更加符合但仍有异文,而且这部分内容又见于《四分律》、《羯磨》、《四分比丘尼羯磨法》。从《四分律》等经这部分的起始内容和标点符号来看,后面的内容乃是引用的“六法文”,故而依写卷首题定作《式叉摩那尼六法文》为宜。

除了《对照目录》所列的南山三大部,在一些戒律杂抄中也常能看到道宣律疏。如S.1162,《敦煌遗书总目索引》(下文简称《索引》)定名为“佛经”[9],《敦煌宝藏》[10]和《新编》[6]36均定为《羯磨》。土桥秀高先生拟题为《僧羯磨》卷上{5}。细查原卷,发现其中有朱笔“”符号,即分段符号。每处“”下的内容或与《行事钞》相合(略有异文),或与《随机羯磨》相合,应是四分律疏的摘集本。

又如:P.3404b,《新编》定为“四分律疏残卷”[6]281。此号文书字体潦草,或为习字僧人的抄本。起始处有“四分律第十一卷云”,为《四分律》内容。后面有“四分钞第六卷(其下有留白)”,经查内容属于道宣的《行事钞》,《四分钞》应即《四分律删繁补阙行事钞》的简称。所以,此号文书也属于四分戒律摘集本。

在定名中我们发现,道宣著述在敦煌的传习既有规整的写卷,也有普通僧人的摘集或节抄本{6}。前者的典型代表是一些十米以上長卷,它们不仅有界栏、单面书写、笔迹规整,而且都经过认真的校勘,如P.2121、P.2085、P.2306、S.726等{7}。后者如S.1162、P.3001V[6]264、P.3404B等,这些写卷无界栏,且字体相对潦草。这两类写卷反映了道宣律学在敦煌传习过程中的不同状态。值得注意的是这些十米以上的长卷多件出自九世纪前半期(即吐蕃占领敦煌时期)[1]396-397,这反映了不论敦煌是否在唐王朝的控制下,《行事钞》的传习始终在延续。

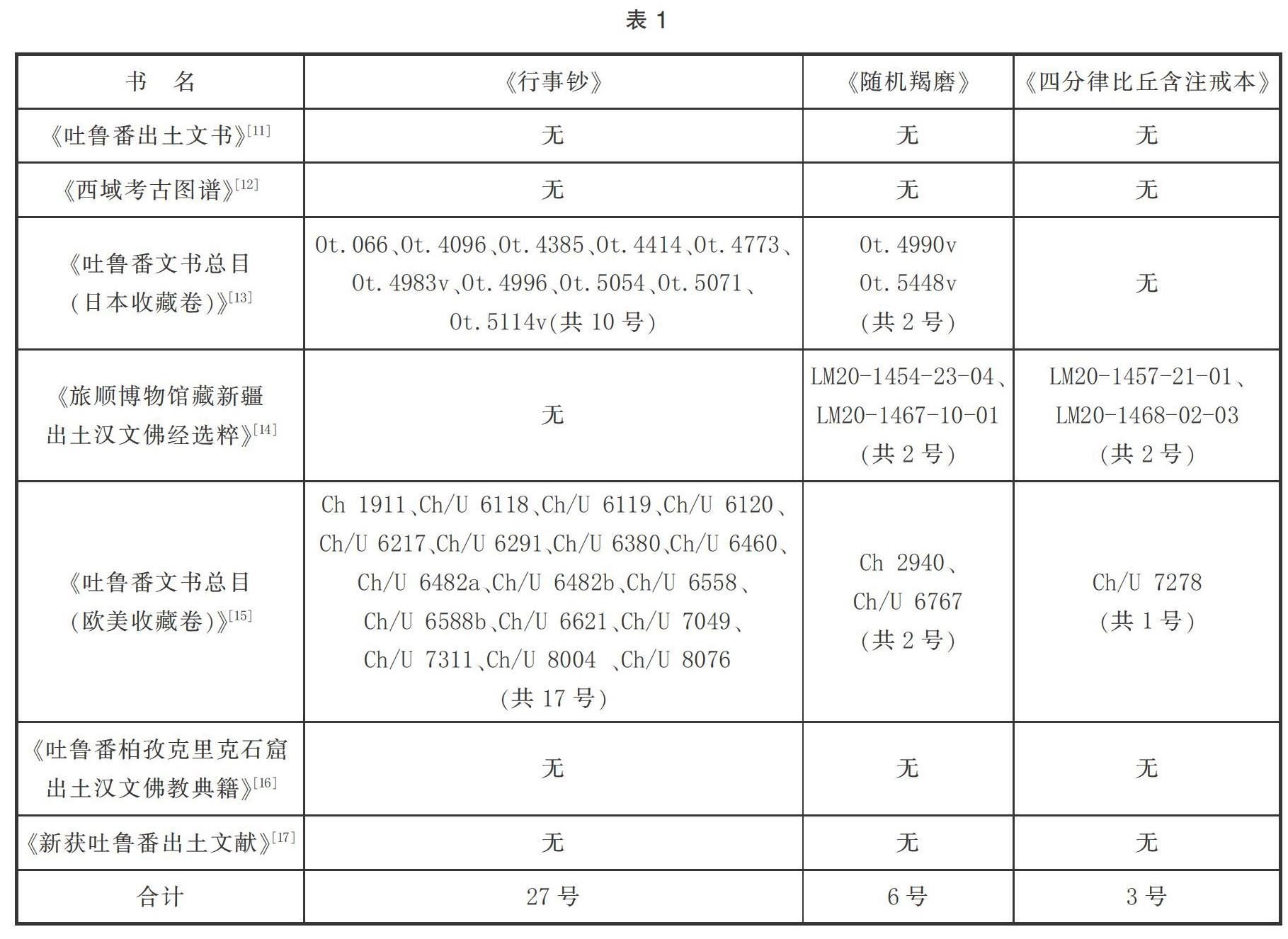

南山三大部在吐鲁番的流传情况,尚无学者作系统整理。笔者借先贤成果,草列表格(见表1)。

可以看到吐鲁番出土的南山三大部在数量上没有敦煌的多。结合图版还可以知道,吐鲁番写本的完整程度也远不如敦煌写卷。但有一点是相同的,无论是敦煌还是吐鲁番,最流行的都是《行事钞》。

广义的南山律学著述除了《行事钞》等律学类外,还有佛教史传类、目录类等[18]。“直到归义军初期,敦煌的大藏经仍然依据道宣的《大唐内典录》编辑”[19]。吐鲁番所用的某些经录也是据《大唐内典录》编纂的[20]。在《对照目录》《吐鲁番文书总目》中都列有道宣的《大唐内典录》《广弘明集》等著述,笔者在此就不一一赘述了。

文献之外,壁画上我们也能看到道宣律学对敦煌的影响。巫鸿认为,莫高窟第323窟的戒律画反映了道宣学派与该窟的关系,并设想这是道宣在河西的追随者根据他的学说和教导在他死后二三十年内在敦煌建造石窟,以发扬本派学说[21]。

三 道宣律学广泛流传的原因

长安太原寺海达、意律师等僧人弘扬的南山之学在敦煌吐鲁番都广泛流传,但在太原寺盛传的法砺旧疏和怀素新疏在敦煌吐鲁番出土文书中则颇为鲜见{1}。倒是慧述改造法砺《四分律疏》形成的《四分戒本疏》在敦煌颇为流行[7]255-256[22],可它似乎并未对吐鲁番产生多大影响[13]162-163。原因是什么呢?不同区域在接受某种新的佛学思想上是有差异的。比如《续高僧传·洪遵传》中就说“先是关内素奉僧祇,习俗生常,恶闻异学,乍讲四分,人听全稀”[23],又如《宋高僧传·道岸传》中云“以江表多行十诵律,东南僧坚执罔知四分。岸请帝(中宗)墨敕执行南山律宗。伊宗盛于江淮间者,岸之力也。”[3]338说明某一区域原有佛教文化,对接受或排斥另一种新的学说有很大的影响。尽管旧疏与新疏同属于四分律学体系,但还是有着很大区别的,从中原两壮相争就能看出来[3]376-377。而将长安新的四分律学推广至相隔千里的敦煌、吐鲁番也并非易事。与新疏相反,怀素所集佛陀耶舍的《四分比丘尼戒本》《四分戒本》在敦煌、吐鲁番则有不少,如P.2310、P.3712等。因为罽宾人佛陀耶舍的《四分律》早在公元5世紀时就已经在西域地区流传了。而怀素编集的戒本,是从《四分律》汉译本中摘取原文编集而成的,并未穿凿附会[22]232,此非新的律疏,所以在敦煌、吐鲁番皆有流传。

法砺旧疏被改造后适应了敦煌地区的需求而依旧流行。道宣的著述并未经改造就跨越了区域的界限,原因是什么呢?笔者以为P.2041题记中一位唐初僧人的看法启示我们一个答案。

尾部题记中海达表达了自己对《行事钞》的推崇:“篇々可仰、句々利人。听之者减泫泪而切心,闻之者皆恻志而钦德。”海达只是一个未载入史传的普通僧人,还有很多载入史册的名僧也颇为推崇《行事钞》,典型的例子就是前文提到的道岸。

那么道宣著述为何受僧人的推崇呢?笔者认为应归因于其著述水平高。从尾部题记中我们可以看到《行事钞》“其文也,不繁而不略。其义也,不少而不多。众陈戒法之枢局,佥论住持之襟领。”《行事钞》后来虽有六十二家注,但最流行的并非这些注疏(其中大部分已经散佚了),而是《行事钞》本身,这足以说明海达之言颇为中肯。

由以上分析可知,以《行事钞》为代表的道宣律学跨越地域界限广为流传的根本原因在于其著述水平高,直接原因是僧人的推崇{1}。在推崇力的作用下,太原寺僧海达、西州僧义琳致力于弘扬《行事钞》,为其在长安、敦煌和吐鲁番三地的传播做出了贡献。除了他们,必然还有许多僧人为传播道宣律学做出过自己的贡献。如荣新江先生曾指出“(开元年间)道建的沙州之行必然继续着道宣律学的传播”[2]23。敦煌吐鲁番陷藩后,与长安的直接文化交流无疑受到一定阻滞{2},道宣著述在两地的流传更多依赖于当地僧人的努力,如金光明寺比丘利济等[1]397。

四 结 论

综上所述,P.2041题记展示的《行事钞》流传场景引发笔者对道宣律学传播情况的关注。7世纪下半叶,满意、怀素所在的西太原寺逐渐成为律学中心,道宣律学亦在此弘扬。满意弘扬的法砺旧疏被改造后在敦煌颇为流行。道宣律疏在传往敦煌、吐鲁番的历史过程中,由于本身著述水平高,众僧推崇和帝王支持等因素的综合作用而在四分律疏中独领风骚。在海达、义琳等僧人的努力下,以《行事钞》为纽带,长安与吐鲁番、敦煌之间的联系搭建了起来,为我们初窥三地互动、文化双向流传的历史场景提供了重要的资料。此件文书对研究律学中心的变迁、政治中心与律学中心的关系,乃至中心与边缘的关系等问题提供了有益启示。

致谢:本文草稿曾提交张金龙教授课堂,得张老师和诸位同学指正。经游师自勇修改,武绍卫博士赐正后,提交“2018‘佛教与东亚文化国际寒期研修班暨禅学国际研讨会”,得陈金华教授赐正。外审专家也提出了精审的修改意见,在此一并表示感谢!同时,感谢孟彦弘教授的帮助!

参考文献:

[1]池田温.中国古代写本识语集录[M].东京:大藏出版株式会社,1990:308.

[2]荣新江.盛唐长安与敦煌:从俄藏《开元廿九年(741)授戒牒》谈起[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2007(3):15-25.

[3]赞宁,著.宋高僧传[M].范祥雍,点校.北京:中华书局,1987:342.

[4]释心皓.佛教八宗教理行果[M].厦门:厦门大学出版社,2016:281.

[5]王建光.中国律宗思想研究[M].成都:巴蜀书社,2004:75-76.

[6]施萍婷.敦煌遗书总目索引新编[M]. 北京:中华书局,2000:45.

[7]国际佛教学大学院大学附属图书馆.大正藏·敦煌出土佛典对照目录(暂定第三版)[M].东京:国际佛教学大学院大学附属图书馆,2015:237-238.

[8]中国国家图书馆.国家图书馆藏敦煌遗书:第76册[M].北京:北京图书馆出版社,2008:296.

[9]王重民.敦煌遗书总目索引[M].北京:商务印书馆,1983:132.

[10]黄永武.敦煌宝藏:第9册[M].台北:新文丰出版公司,1981:65.

[11]唐长孺,主编.中国文物研究所,等,编.吐鲁番出土文书[M].北京:文物出版社,1992.

[12]香川默识.西域考古图谱[M].北京:学苑出版社,1999.

[13]陈国灿,刘安志.吐鲁番文书总目:日本收藏卷[M].武汉:武汉大学出版社,2005.

[14]旅顺博物馆,龙谷大学.旅顺博物馆藏新疆出土汉文佛经选粹[M].京都:法藏馆,2006.

[15]荣新江,主编.吐鲁番文书总目:欧美收藏卷[M].武汉:武汉大学出版社,2007.

[16]吐鲁番学研究院,武汉大学中国三至九世纪研究所,编.吐鲁番柏孜克里克石窟出土汉文佛教典籍[M].北京:文物出版社,2007.

[17]荣新江,李肖,孟宪实,主编.新获吐鲁番出土文献[M].北京:中华书局,2008.

[18]赖永海,主编.中国佛教通史:第7卷[M].南京:江苏人民出版社,2010:509-514.

[19]方广锠.敦煌佛教经录辑校(上)·前言[M].南京:江苏古籍出版社,1997:14.

[20]王振芬,孟彦弘.新发现旅顺博物馆藏吐鲁番经录:以《大唐内典录·入藏录》及其比定为中心[J].文史,2017(4):171-196.

[21]巫鸿,著.礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编:下册[M].郑岩,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2016:418-430.

[22]陈士强.大藏经总目提要·律藏·2[M].上海:上海古籍出版社,2015:204.

[23]道宣,撰.续高僧传(中)[M].郭绍林,点校.北京:中华书局,2014:840.