高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系研究

2020-05-09涂韶华

涂韶华

一、基于语文素养的“试题研究—讲评教学”统整建构研究新视角

新颁布的高中语文课程标准,是语文新课程教学改革与高考语文改革的基本内容,就是把语文作为一种素养构成,努力构建具有中国特色的普通高中课程体系。它呈现了国家语文新课程的性质观、价值观和功能观的核心思想体系,它决定了教学目标的确定以及教学主体—教师与学生—教与学方向。同时,高中新课标建立了基于核心素养的学业质量标准,实现课程教学与考试评价一致。这等于说,学业质量标准既是教学的依据,也是考试评价的出发点。从考试评价角度来讲,高考语文要为实现“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”的考查目标服务,应遵循语文学科知识固有规律。

过去很长一段时期,我们对考试试题的研究一直停留在感性的层次上,注重单向“试题—答案”或“技巧—分数”模式,仅限于提高学生以“分数”衡量学生能力的应试能力,课程教学与考试之间的关联仅在一纸“参考答案”之中,缺乏理论的高度,表现出经验性操作分析。语文素养视野下的高考试题研究重心应为“试题(命题者)—素养(教师、学生)”双向模式,其关系表现为:

学科核心素养导向的高考语文试题研究,应该把“人”(教师、学生)的解读为本体,学生与教师之间围绕试题文本的解读交流作为研究的本体层位,突出师生共同研究(教师引导,师生共同研究和开发)的目标,从而形成作为教师出发的研究建构性质的确定,实现由传统单一的答案分析转向试题文本的研究,注重文本作品的语文本体探究,通过“人”(教师、学生)的解读,体验试题文本世界,理解和建构文本意义;同时,自己也得到同样意义的建构。对高考语文试题,学生参与和个性化建构,进而生成无限延伸的意义(知识、能力、素养),这是核心素养课程目标的应有之意。这种建构不再是应试下知识答案呈现,而是教学主体和学习主体的语文素养呈现。

基于此认知,高考语文试题的研究应该摈弃与传统应试化、功利化教育配套的纯粹性、操作性的考试研究,形成基于“语文素养”的高考語文试题统整研究的框架和体系,同时,构建以研究语文本体性知识、培养语文思维能力、促进考试命题优化、实现语文核心素养目标等为维度的高考语文试题研究观并形成与之相配套的以语文素养为导向的高考试题讲评教学策略建构及高考语文“试题研究—讲评教学”统整建构理性思考。

二、“试题研究—讲评教学”统整建构概念界定

为了更好地开展语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构研究,本文确定以下核心概念与主要内容进行研究:

1.试题研究

试题研究是一种以高考试题为主线,涵盖试卷命制、文本辨析、解题思路、解题方法、命题分析、考点透视、知识备忘、题型分类精讲和能力分级训练等方面,以“研究”带动师生有计划与有系统地对高考试题进行资料的收集、分析和归纳,获得解决问题过程的综合性语文研究与学习方式。

“试题研究”是指以发展学生语文学科素养为依据,以历年高考语文试题为研究对象,构建语文本体性知识、培养语文思维能力、促进命题优化、实现语文核心素养目标等为维度的高考语文试题研究观,围绕某一研究主题(专题)制定方案,重构试题研究学习情境,促进教师在试题研究与讲评教学具体语境中发现与构建新知识,开发试题研究与教学方向,从而实现师生语文素养的全面提升。

2.讲评教学

传统的讲评课是课堂教学的中围绕试题进行的一种课型。基于语文素养的高考试题研究下的讲评教学则是通过课堂教学促发师生共同提高语文能力,完善语文知识结构,是师生对试题进行解读、分析和研究的教学活动。高考语文试题讲评课是高中语文课程教学中非常重要的课堂教学部分,高考语文试题讲评课堂教学过程中要着重点关注学生在研习活动中所呈现出来与高考相关的知识结构、能力水平和思维方式以及表现出来的情感与态度。高考语文试题讲评教学的目标及重难点的设定要以新的《普通高中语文课程标准》(2017年版)为准则,按照新课程高考的要求,做到准确、全面、及时地获取学生信息,从学生的已有知识水平出发,策略性、典型性、针对性和综合性地进行课堂讲评教学。

3.统整建构

金顺芳老师提出:课程统整的基本思想,使教师成为课程实施进程中的调控者和适度的创生者,它所衍生出来的系统性和复杂性问题,考验着教师学科和教学知识的积淀以及系统思考能力,也关系到有关学科统整指南的科学性、实践指导性。开展有效的统整能够使教学更多元化,学生的知识结构能够成为一个整体。建构着重在研究系统的建立,探索并构建基于语文素养的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系是本研究的目标。

4.“试题研究—讲评教学”统整建构

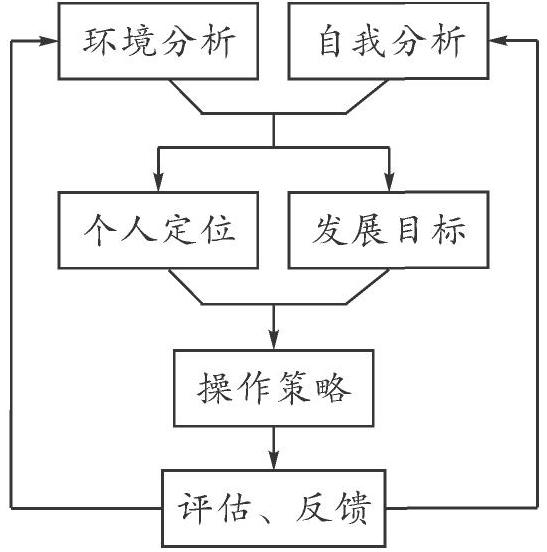

本课题研究基于高考语文试题研究实践,以“试题研究与讲评教学”为主线,立足学生的语文素养发展,对语文试题命制内容、设置方式、解题分析与评价等进行统整建构研究,立足于“试题(命题者)—素养(教师、学生)”双向模式,明确试题(命题者)遵循课程标准体系,挖掘命题文本素材所包含的语文本体性知识和学生思维能力深度化的考查。作为语文高考试题的研究者,应该遵循同样的规律去研究语文高考命题的相关问题,把握语文学科素养导向的高考命题基本视角,这有助于我们对高考语文试题的研究,构建合理的框架或思路。

三、“试题研究—讲评教学”统整建构研究目标

1.基于高考语文试题“研究—教学”统整建构,提升师生语文学科素养发展水平。

围绕语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构进行研究的提出,基于解决教师自身的教学与学生学习过程中出现的具体问题,尤其是高考试题的研究与讲评教学实践,有利于师生自主自发地进入教学与研究的情境中去,促发师生由过去被动地应试化题海战术的表层化教学,转变为语文素养导向的主动地自主学习研究的深度化,不断地构建自身的专业学科知识,提升师生的教学实践智慧,不断获得专业化的学科素养。

2.基于高考语文试题“研究—教学”统整建构,提升高考语文试题研究水平的评价效能。

语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系研究,重点放在高考语文“试题研究—讲评讲学”上,明确了试题研究与讲评教学的关系是不可分割的有机整体,有助于教师和学生进入研究学习状态,根据具体的教学实际需要进行研究,制定合理的方案设计,整合高考语文试题讲评教学课堂资源,选择试题讲评课堂教学策略,关注学生的即时效应和学习状态并及时进行评价。依据研究评价的结果,反观我们的“试题研究—讲评教学”教学实践,进一步优化试题研究与讲评教学内容,开发讲评教学与研究策略的创生点。当然,评价的标准要有深度、广度和信度,要做到具体地解决日常研究与教学中问题,切实有效地提升高考语文试题研究水平的评价效能。

3.基于高考语文试题“研究—教学”统整建构,重新构建高考语文试题的研究体系框架,扩宽当前高考语文研究视野。

语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”需要一个基础性、系统性的研究,并形成高考语文命题研究的体系框架。围绕着新高考语文试题的研究,全国一线教师开展了一系列有效的探索研究。其中较为突出的课题实验有:

(1)人民教育出版社顾之川编审主持完成了“高考语文阅读能力考查研究”,立足于试卷结构设计,着重研究不同材料、不同题型对阅读能力考查的影响,注重研究试题的参考答案和评分参考的设计,确定阅读能力考查的有效性等。

(2)李春梅主持《高考语文现代文阅读探究性试题的解答策略》课题和蒲尚文《新课改背景下高考语文现代文阅读试题的特点与启示》等课题或论文代表了试题从解题应试研究的方向,通过对高考语文试卷选材、设题等的综合分析,概括试题总体特点与命题思路等。

(3)依托《基础课程教育》《中国考试》等教育杂志,诸如《2018年高考语文试题评析》文章,构建了“以必备知识、关键能力、学科素养和核心价值”考查内容和基础性、综合性、应用型和创新性评估体系,回应新的《普通高中语文课程标准》(2017年版)语文素养的目标,发挥高考语文的积极导向作用和育人功能。

这些研究打破了传统的高考语文研究重在如何“应试”的研究内涵:形式上包括解题和训练,还有包括平均分、区分度等在内的考情分析,本质上是一种技巧性和功利化的应试研究。语文素养导向的高考试题研究,也涉及研究“应试”,但更为重要的是研究命题的目的、信度和效度,以及命题背后的理论依据。语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系研究立足《普通高中语文课程标准》(2017年版)基本精神,从六个不同的层面进行研究,以求达到高考语文“命题研究—讲评教学”体系的重构。

四、语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系

新课程是核心素养的课程教学,语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系研究是一种体系化、动态化的研究,高考语文“试题研究—讲评教学”是内核,它产生于语文课程活动各个要素的结合和相互作用的体系构建。

1.构建高考语文“试题研究—讲评教学”的统整的基本需求研究

“素养”式教育是当下高考主题,语文素养自然而然是高考语文指导思想。因此,语文素养导向的高考语文命题的研究也必须重构,从学生需求以及教师研究需求两个层面出发,对新高考语文研究重在“考什么”“怎么考”与“怎么教”“怎么研”的转向,对高考语文试题研究现状(包括学生学情分析、讲评策略、研究水平和研究策略等)进行客观的分析,明确研究方向,着力研究解决问题的措施。在研究过程中,对实施语文试题统整的需求分析和语文试题讲评教学策略与范式需求的研究进行可行性分析。

(1)理解新课标精神的需要

《普通高中语文课程标准(2017年版)》对高中语文学科的课程目标、教学内容、教学实施及教学评价给出了具体的指导意见。教师通过对高考语文命题的研究,可以理解新课标对语文课程教学及实施操作的精神,能够深入对新课标的解读,把握课标的核心内涵,是语文教师建构自我知识体系、提升自身语文素养的必需。

(2)解读新高考考查内容的需要

高考语文试题通过多样化文本材料、語用材料等来考查学生建立在语文知识基础上的文本解读能力,那么,在语文素养导向的高考命题研究体系下,作为高考命题的研究者教师对文本材料、语用进行解读出来的有关文字学知识、文章学知识、写作学知识、文学知识和文化知识以及必备的关于课程标准 、阅读课程资源开发内容,是实现“怎么教”“怎么研”的最优化的一种需要。

(3)建构语文核心知识体系的需要

教育部考试中心提出的构建高考评价体系,即必备知识、关键能力、学科素养和核心价值,为学科素养高考语文命题作出了相适应的指导。必备知识:新高考语文将对必备知识的考查,主要体现在学生对文本材料、语用进行解读出来的有关文字学知识、文章学知识、写作学知识、文学知识和文化知识等。关键能力:《关于深化教育体制机制改革的意见》提出,要注重培养支撑终身发展适应时代要求的关键能力,包括认知能力合作能力、创新能力和职业能力。学科素养:高考评价体系中语文学科素养包括四个维度,即语言维度,思维维度、审美维度和文化维度。核心价值:高考通过试题体现学生正确的价值观、世界观和人生观。命题材料的选取注重对健康生活情趣、积极人生追求和高尚志趣情操,引导学生养成正确的价值观、人生观和世界观,自觉践行社会主义核心价值观。

高考语文必备知识、关键能力、学科素养和核心价值是一个有机整体,高考试题研究也必然要求教师有扎实的必备语文知识,在高考试题研究和讲评教学注重对学生核心价值的引导,致力于提升自身学科素养和关键能力。

(4)指导课程教材教学的需要

新版课标指出,学业质量是学生在完成本学科课程学习后的学业成就表现,它以本学科核心素养及其表现水平为主要维度,总体规划学生学业成就表现。新的课程标准研制了学业质量标准,对学生学习具有导向性作用。

语文学科学业质量标准的提出,增强了语文测试的可操作性,语文素养下的高考“试题研究—讲评教学”,能进一步加强课程教材教学与高考的联系,更能适应新形势下新课程、新考试的需要。

2.基于“语文素养”的高考试题研究维度建构研究

《普通高中语文课程标准(2017年版)》認为:“语文学科素养是学生在积极的语言实践活动中积累与建构起来的。”语文素养导向的高考研究的过程其实就是一个新知识的建构过程,知识的获得是研究者(学习者)主动的建构。立足于高考语文试题研究水平的提升与学生的学科素养的发展,对高考语文试题研究维度的统整建构进行深入研究,构建高考语文试题研究维度建构研究的基本框架——构建以研究语文本体性知识、培养语文思维能力、促进命题优化、实现语文核心素养目标等为维度的高考语文研究观,从而形成作为教师出发的研究确定,实现由传统单一的答案分析转向试题的多维度研究。如2018年全国卷Ⅱ非连续文本材料部分多维度解读:

(1)语文本体知识维度

①文体意识分析

从文本来看,试题材料分别来源于2018年4月20日《中国知识产权报》、2017年《中国专利调查报告》以及王康等人2017年9月29日发表在《中国知识产权报》上的文章。文本材料注重社会性和实用性,要求学生能够了解文体的基本特征,筛选并整合文本信息,分析原文内容,准确地对文本进行解读。

②行文思路分析

本试题的材料内容围绕“中国创新实力提升背景下的知识产权”这一主题展开,材料一主要介绍了知识产权对于中国实现创新的重要性:现阶段创新的关键点是保护好知识产权;材料二呈现的形式为表格,在这份表格中,考生不仅要看出社会总体专利侵权比例降低带来的全民知识产权意识的增强,同时也要分析出其中的原因:国家对于知识产权维权行为的支持与保护;材料三主要陈述了高校知识产权转化为科技专利对科技创新的重要作用;材料四主要反映了高校知识产权转化为科技专利过程中存在的一些问题。

③行文措辞分析

作为社论文,中心主题明确,论述条理清晰,语言冷静客观。如第一则短文中论述知识产权实现创新的重要性时,多次使用“要……就……”句式,使得文章论证有力,一气呵成,这体现出作为社论文的语言冷静沉稳,剖析犀利。第二、三则通过图表和文字的方式,直观并且客观论述产权意识的加强和产权转化的重要作用。又如第四则短文分析高校知识产权转化为科技专利过程中存在的问题时使用“首先”“其次”等词,论述条理清晰。

(2)语文能力维度

整个阅读文本以四个片段的形式出现,图文并茂,阅读起来相对轻松。材料注重真实性和实用性,突出文体特征,重点考查考生的对信息检索、理解、分析、评价等能力,突出筛选整合信息能力考查,要求从大量信息中去粗取精,加工处理为己用。

(3)学科素养维度

文本材料基于一定的逻辑进行谋篇布局。表层考查考生理解、筛选整合重要信息的能力,深层考查考生语言建构、科学素养水平,即考查学生语言建构与思维能力。

(4)命题优化角度

从命题形式上看,采用了两个单选题加一个主观题的命题形式,单选题侧重于理解文章内容,主观题侧重于概括文章内容,分析基本作用。就试题难易度来看,难度不大。

同时,根据课题研究的基本思想,对高考语文研究形态、结构等方面进行设计(在此不作详述)。高考注重系统知识考查,建构式的学习获得的知识也应该体系化,这也是一个值得研究的教学理论问题。

3.构建基于“语文素养”的语文试题类题统整研究

国家《考试大纲》基于国家课程标准,结合学生素养发展需求,将语文试题研究与语文学科素养“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”融合,统整语文试题命制的内容、目标、框架、思路等。在这背景下,结合目前我国对高考语文研究基础上,探究以高考语文类题设置的理念研究、高考语文类题的类型与特点研究、高考语文类题的内容与形式研究、高考语文类题的解题规律与答题规范研究、高考语文类题的稳定性与创新性研究和高考语文类题的发展性研究等维度的语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构体系研究是新课程的应有之意。

限于篇幅,本文仅以“高考语文类题的类型与特点研究”(包括论述类、文学类、非连续类、古诗文类、语言运用类和作文类)为例,从文学类和非连续文本类阅读角度阐述:

2019年高考全国三套试卷文学类文本阅读均为小说,分别是鲁迅的《理水》(全国卷Ⅰ)、莫泊桑《小步舞》(全国卷Ⅱ)、何士光的《到梨花屯去》(全国卷Ⅲ),命题设置一道客观题和两道主观题,命题重点在掌握故事情节、鉴赏人物形象、赏析小说环境、理解小说主旨和把握小说的表达技巧和语言风格等方面。同时,注重考查考生对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价,鼓励考生从不同角度和层面发掘作品的丰富意蕴,探讨作品中蕴含的民族心理和人文精神,对作品进行个性化阅读和有创意的解读等。这些考查点凸显了《考试大纲》有目的、分层次的进行对分析综合、鉴赏评价、探究等层级不同的考点有不同程度的考查。非连续类文本是以间断性文本内容组成的一组综合性阅读文本,或是图文结合方式呈现的多则材料,或是不同内容的文本材料组合。2019年高考全国卷非连续文本材料话题包括我国文化遗产修复技术、桥梁建设成就和志愿者精神等,信息量大,概括性强,要求考生通过阅读分析、比较研究,从中提取有效信息,并用简洁明了的语言表达出来。从命题形式上看,采用了两个单选题加一个主观题的命题形式,单选题侧重于理解文章内容,主观题侧重于或概括文章内容,或分析基本作用。考生阅读材料时,应具有一定的转换认知能力,即必须联系积累的知识经验及生活体验去解释文本的意义,注重提高个性思考和判断能力,并提出自己对文本的形式和内容进行反思与评价。非连续性文本相对独立又相互联系,把综合性阅读、比较性阅读、研究性阅读融为一体的阅读类考查。

(1)教学目标:从牡丹的拒绝中体会其高贵

语言运用:整体感知作品内容,复述本文写了哪些窗子以外的内容。

思维发展:借助文本和写作背景,理解林徽因写《窗子以外》的写作意图。

文化理解:能有意识地关注林徽因的其他作品,并能有计划地去阅读并分享阅读感受。

审美创造:通过比较阅读,能客观评价文人通过作品真实抒发内心的良知。

(2)教学过程

①直接导入,从题目入手,引导学生探究题目的好处。

②初读作品,找写了哪些关于“窗子以外”的内容。

③结合时代背景再读作品,分析林徽因写《窗子以外》的写作意图。

④深入思考,林徽因对窗外世界的观察体现出了文人的良知。

⑤拓展延伸,比较阅读,比较阅读:高考文本讲评与教学文本对话主题设计——文人的良知 :巴金的《小狗包弟》和林徽因的《窗子以外》内容朴实,感情真挚,充满着作者的自我反省精神,是文人的“良心”的自觉。請大家结合文本加以分析。(答案略)

我们在讲评教学过程中,明确高考文本素材的选取立足于“语言是重要的交际工具,也是重要的思维工具;语言的发展与思维的发展相互依存,相辅相成”“语言文字是文化的载体,又是文化的重要组成部分;学习语言文字的过程也是文化获得的过程”,立足于学生的思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。总之,语文素养的高考试题讲评教学范式讲要体现语文课程发展学生的语文核心素养的目的,基于新课标下发挥语文课程教材以及试题讲评教学内容对学生养成核心素养的功能作用。

6.基于语文素养的高考“试题研究—讲评教学”统整建构的批判与思考

语文素养下的高考试题研究,当以学科素养为根本,试卷的结构和命题是否体现语文素养的导向,在特定的任务驱动或情境构造中,检验学生应该具备的语文素养与命题者对语文素养的认知和落实的途径是否达到一致,最终能否真正发挥高考“指挥棒”的指导作用。另外,基于语文素养的高考试题讲评教学,要摆脱传统课堂教学受高考辅导书各种“解题模板”衍生而来的空泛化、碎片化和功利化的“万能钥匙”,回归课本教材,进行统整建构专业知识和学理。这样,从多个维度对研究进行前后学生素养、语文考试的效度和信度进行对比性研究,以凸显研究效能;同时,反思在研究过程中存在的不足,构建“语文素养”的高考语文“试题研究—讲评教学”统整研究的理性思考。

本文将理性原则运用到研究实践中,认为高考语文“试题研究—讲评教学”统整研究符合逻辑是理性思考的基础。高考“研究—讲评”教学遵循了语文学科教学的规律和教育心理学规律,符合学生认知的接受规律,是基于“语文素养”逻辑地开展高考“研究—讲评”教学活动。通过收集材料、学习理论、问题研讨等学习研究方式,探究高考语文试题“研究—讲评”及“课程统整”的基本理念、目标内容和方法途径,深入研究以“试题研究”为对象,进行语文试题统整的目标、策略,以及语文试题研究统整与学生素养发展的内在关系,形成语文素养的高考语文试题研究的新主张。

总之,开展语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构研究,立足于“试题(命题者)—研究(教师)—教学(学生)”三维模式,可以提升师生自身对高考语文研究水平。本研究既有对高考语文试题研究方向的设计和定位,又有对统整教学实践层面的创新指导,是高考语文研究一个突破点,也是一个生长点。

〔本文系江西省教育科学“十三五”规划2019年度普通类重点课题《语文素养导向的高考“试题研究—讲评教学”统整建构研究》(编号为:19PTZD038)的阶段性成果〕

————————

参考文献

①中华人民共和国教育部.《普通高中语文课程标准》,北京:人民教育出版社,2017年版。

②余文森.《核心素养导向的课堂教学》,上海:上海教育出版社,2017年版。

③王荣生.《语文科课程论基础》,上海:上海教育出版社,2003年版。

④黄厚江.《语文的原点》,江苏:江苏教育出版社,2011年版。

[作者通联:江西新余市第四中学]