“缺席”的五四新人

——徐悲鸿1918年画学思想嬗变考略

2020-05-08张涛

张 涛

(中央美术学院 《美术研究》编辑部,北京 100102)

1917年12月徐悲鸿到达北京,1918年3月成为北京大学画法研究会(以下简称“北大画法研究会”)导师,1919年1月离京,前后盘桓一年时间。1918年可谓徐悲鸿命运的关键节点之一。徐悲鸿赴京动机为赴法留学,此间过往学界多关注于他参与北大画法研究会行事,包括他在出国留学前所留下的三篇重要文献,也在此时段发表,分别是刊载于1918年4月23日《北京大学日刊》的《美与艺》,刊载于1918年5月10日、11日《北京大学日刊》的《评文华殿所藏书画》,以及频被学界引用的刊载于1918年5月23日至25日《北京大学日刊》的《中国画改良之方法》。(图1)虽然只在北京盘桓短短一年时间,但是以三篇文献内容看,这段北京经历对徐悲鸿画学思想的形成还是颇有影响的。学者多指出时年24 岁的徐悲鸿,其画学认知多来自于康有为、蔡元培,包括到北京前的赴日之旅。[1]25依笔者之见,徐悲鸿的北京之旅,也形塑了他的艺术观念。参与北大画法研究会,以及与蔡元培、陈师曾的过往,直接影响了他对于北京画界的看法,也为后来1928年执掌国立北平艺专却铩羽而归、1947年三教授罢课风波埋下了伏笔。

一、留法动机

徐悲鸿于1917年12月抵达寒冷的北京,经友人介绍认识了华林并租住其家中。[2]20华林早年参与李石曾、蔡元培等于法国成立的“勤工俭学会”活动,于1917年回国,极力鼓吹各县筹县费派遣学生,如其发表《与全国各县筹派公费留法商榷书》:

以全国各县及学校特派及自费留学即之,可得万人,则数十年中,地方自治之发展,自不难日臻完善,况中国共和再造,尤以民智民德先进之国为宜。而平民教育,更以法国为特长。[3]93

以富国强民为目的的留法浪潮,在国内成为“举国公认之唯一要图,自总统以至学者名流莫不竭力提倡、赞助,是以至1919—1920年间形成巨大浪潮,前后踊跃至法国者近二千人”[4]51。早在1916年秋,蔡元培、李石曾、吴稚晖等人以“旅欧杂志社”的名义,编印发行《旅欧教育运动》一书,分别函送教育部等处,介绍他们的理念、从事教育活动的情况,希望受函者帮助其推行,这即是“旅欧教育运动”一词的由来。而“旅欧教育运动”的动机,按学者相关分析,一为“学术运河的平均灌输”。1905年清朝取消科举,日本由于地理位置的便捷与明治维新的成功,成为近代中国留学生的首选之地,单在1905年至1906年间,留日学子即达八千人之上。“日本近在咫尺,已留学者太多,留学之势,已成弩末,无从别立一校,自为风气。”[4]11具有旅欧留法背景的吴稚晖等人,有鉴于清末民初留日过剩的现象,留学美国者又有后来居上的势态,为平衡这种留学潮流,让所谓学术运河能在国内平均灌输,因此极力鼓吹“旅欧教育运动”。二为“融合世界学术的崇高理想”。以欧洲为出发点,融合世界学术,是因为“欧洲为近世文明之中心,然欧洲之文明,非独属于欧洲,实世界之潮流感合汇集而成,况欧洲亦世界之一隅,故欧洲之文明,即世界之文明”[4]13。通过留欧实现东西文明的沟通,融合中外学术,另创一种文明,这是蔡元培、李石曾、吴稚晖等人教育强国的宏大抱负之所在。1918年,《新青年》杂志刊载《论旅欧俭学之情形及移家就学之生活》,作者转引了吴稚晖于1917年于上海《中华新报》连载的《朏庵客座谈话》,吴以答客问的形式,分别就“俭学会有六百元西洋留学之计划,果能不妄乎?”“所谓三等舱者,为价几何?”“六百元俭学生之饮食起居,及学校修业,可略其详乎?”“八元一星期之俭学客寓,而其饮食又奈何?”“移家就学有若何之状况?”等极为现实的留学问题,做出了极为周祥的解答。[5]150-153而其受众主要针对的是有着强烈留学意愿却在经济上相对拮据的青年。徐悲鸿在传媒讯息相对发达的上海,对此耳濡目染,其时和蒋碧微两人为学业生活正属茫然四顾之时,类似《论旅欧俭学之情形及移家就学之生活》之类的媒介舆论,对于徐悲鸿来说不啻于“量身定做”的求学正途。他的留法动机,即是在此时代风潮下所酝酿促成。

二、画会导师

北大画法研究会于1918年2月1日开始发起,22日正式成立。此会与陈师曾关系密切,甚至可以说是蔡元培与陈师曾联手促成了其成立:

画法研究会为蔡校长所发起,民国六年十一月一日本校敦请陈师曾先生讲演清朝画法,当时听者数百人,皆大感动,越三日,校长布告曰:“诸生有愿组织画法研究会者,可于本星期内到文牍处报名”,于是报名入会者得五十余人……于七年二月一日开第一次会,公推狄福鼎、陈邦济为临时干事,事后即由临时干事草拟简章,经校长及陈师曾先生审定后又于二月二十日开第二次会,经会员公决试行狄福鼎、陈邦济复当选为正式干事,然后延请导师征求会员,现导师已请到八人,会员已达一百余人矣。[6]14-15

陈师曾在北京大学演讲引起极大反响,直接影响了北大画法研究会的成立。在画法研究会成立之前,北大也有相关类似组织,画法研究会的成立,则将校内的社团资源进行了整合,“同时罗常培则发起图画会,狄福鼎则发起书画会,书画会有会员四十余人,本合二者为一,迨后书法研究会社成立,于是会员之善书者入书社,善画者入画会,而画法研究会会员遂得七十人”[6]14-15。画法研究会的校内主导者蔡元培与校外主导者陈师曾,于此会拥有绝对发言权。作为会中干事的狄福鼎与陈邦济,于1918年2月4日致陈师曾的信函中探讨建会事宜,言辞相当谦卑:“今接洽事繁,只希示以尊寓所在,生等当随时趋前聆教也”[7]337。

图2 徐悲鸿 《天女散花》,绢本设色,95cm×53cm,1918年,梅兰芳纪念馆藏

徐悲鸿如何被聘请到北大画法研究会?按徐悲鸿自述所言:“即以蔡孑民先生之邀,为北京大学画法研究会导师。”[8]30实际上当时蔡元培与徐悲鸿并无过往,徐悲鸿初到北京,其最耀眼的社会名片也仅是康有为弟子,但蔡元培对于康有为的言行其实并不苟同。[9]27且徐悲鸿当时在北京画界并无任何声名,显然徐悲鸿此处回忆值得商榷。按王震所述:“与徐先生同住的华林先生,也发现了徐氏夫妇生活的窘迫,便介绍徐先生去看北京大学校长蔡元培先生,请蔡先生能给徐先生安排个职务。因北京大学画法研究会刚刚成立,导师名额未满,便聘徐先生为画法研究会导师。”[2]21王震的解释更符合逻辑,但是以“北大画法研究会刚刚成立,导师名额未满”为招聘理由,又略显牵强。能够得以进入北大画法研究会的导师名单,很明显必须得到蔡元培与陈师曾的认可与首肯。建会之初,“既承本校教员李毅士、钱稻孙、贝季美、冯汉叔诸先生之赞同,复承校外名家陈师曾、贺履之、汤定之、徐悲鸿诸先生之指导”[6]14-15。这是一个颇显怪异的名单,除去本在北大校内任职的教员之外,陈师曾、贺履之、汤定之皆为北京画坛名家,成名已久。徐悲鸿此际默默无名,至少于北京画界来说。且校外导师中,除徐悲鸿外均为擅长中国画者。如果仅仅是蔡元培因私安排职务,则于陈师曾方面是难以得到认可的。这里忽略了一个重要的中介人物——罗瘿公。罗瘿公为康有为弟子,与徐悲鸿同门,又与北京画界多有交往,与陈师曾也相友善。陈师曾有诗跋道:“上巳后一日,与李释堪、姚茫父、王梦白,罗掞东、复堪兄弟游二闸,释堪属作《补禊图》。图成,因题纸尾。”[10]2311918年3月,徐悲鸿以梅兰芳为模特绘《天女散花》一幅,嗜剧成癖的罗瘿公特意于画面题诗到:“后人欲识梅郎面,无术灵方更驻颜。不有徐生传妙笔,安知天女在人间”(图2),对徐悲鸿的写实能力赞扬有加。更有意思的是,这幅画作的绘制时间,恰好也是徐悲鸿进入北大画法研究会的时段,这恐怕就并非仅是巧合所能解释的。徐悲鸿能够位列“校外名家”导师,恐非华林一人引介之功,其后也有罗瘿公、陈师曾的努力身影。但是徐悲鸿对于陈师曾的态度,却在自己后来的记述中颇显暧昧。

三、师曾进步

徐悲鸿1930年发表的《悲鸿自述》中,对于陈师曾仅一笔带过:“识陈师曾,时师曾正进步时也”[8]30。而在《四十年来北京绘画略述》中,徐悲鸿对陈师曾的评价则更显苛刻:“其时师曾名籍甚;实际师曾擅刻印而已,法吴仓(昌)硕,故颜其居曰‘杂仓室’。画与书略有才气,诗乃世家,以能集诸艺于一身,故为时所重”[11]560。在论及北京画界时,将因得识陈师曾才能“海国都知老画家”的齐白石[12]30-54,赞誉为“中国老画家之最有近代气氛者”[13],与之相比陈师曾、金城等人似乎仅是徒有虚名而已。

1920年由北大画法研究会发行的《绘学杂志》第一期《专论》一栏中,在陈师曾《清代山水之派别》与《清代花卉之派别》两文之后,刊载的即为徐悲鸿的《中国画改良论》。陈的两篇文章论事尚且平和理性,而《中国画改良论》一文即以“中国画学之颓败,至今日已极矣”之咄咄逼人口气开首,如此的排版次序,编辑者颇有掀起论战的嫌疑。陈师曾之文标题均落在“派别”二字,徐悲鸿文中最后却专有《改良之方法 学习、物质、破除派别》一节[14]13-16,更印证了这种编排恐非出于随意。而且这并非孤例,在同期的《演讲》专栏中,刊载有蔡元培《蔡校长演说词二》一文,蔡元培文中将中国画与西画之间多有比附,强调从“科学”入手“研习”美术,结论为“彼西方美术家能采用我人之长,我人独不能采用西人之长乎”[15]2。而随后即刊有冯汉叔《冯汉叔演讲录一》,文中却言及“以中西画之根本不同,故不能以相较”与“中西画根本既相异,是以中西之画不宜随便参加,恐遭非牛非马之讥”。[16]3-4《绘学杂志》的编辑理念与蔡元培的治校理念颇为雷同。翻阅三期《绘学杂志》,既有《中国画改良论》的激越革新论调,又有《文人画的价值》的激情维护文字。蔡元培通过《绘学杂志》似乎是在媒介层面提供了一个面对中西艺术“兼容并包”的发声平台,但实则这也是蔡元培鼓励“新文化”的策略之一。如果纯然发表只讲文化革新、艺术革命的文章,必然会激起保守者或中间文化势力的夹击,反之让双方站在同平台一起对垒,这样更容易激起青年人的共鸣:

关于蔡元培,人们常常称赞他的兼包并容。其实,他虽兼包并容,却是站在新文化一边的。他的所谓兼包并容,不只是容纳异己的雅量,而且是有利于新思潮的一种方针。因为旧文化无须谁来宽容,就占据着主流地位,而新文化却需要寻找生存空间。陈独秀、胡适等人有幸,新文化运动有幸,碰到这样一个校长。他的表现是那样平和,那样中庸,但内心里却那样热切地渴望思想和文化上的除旧布新……他的兼包并容,事实上是为新文化的生长服务的。[9]36-37

《绘学杂志》各种倾向的文论杂陈,可谓蔡元培精心培育“新文化”的孵化媒介。

《徐悲鸿赴法记》一文,详细叙述了欢送徐悲鸿赴法的聚会过程。陈师曾也参与践行,并且做了演说:“东西洋画理本同,阅中画古本,其与外画相同者颇多。西洋画如郎世宁旧派,与中国画亦极相近。西洋古画一方一方画成者,与中国之手卷极相似,希望悲鸿先生此去,构通中外,成一世界著名画者”[17]9。陈师曾多少有些牵强地将中西画法做了比附,其中提到“郎世宁旧派”与中国画也有画理相通之处,看似就主题所讲举例证明而已,实际也有替徐悲鸿转圜之意。

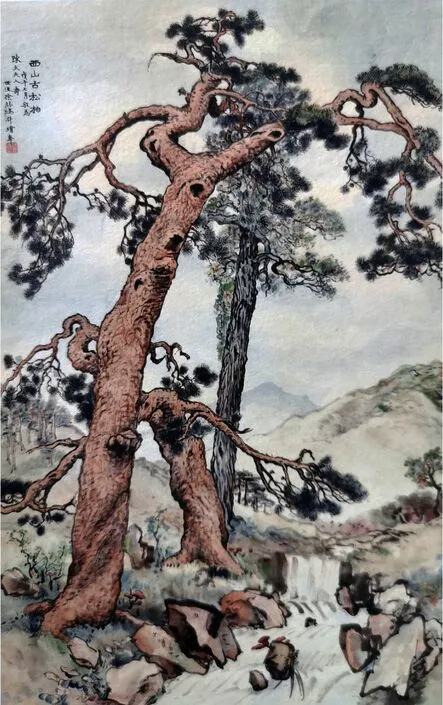

早在1918年5月23日至25日于《北京大学日刊》上连载《中国画改良之方法》①徐悲鸿《中国画改良之方法》,《北京大学日刊》1918年5月23—25日。在《绘学杂志》第1 期发表时改文章题目为《中国画改良论》。一文时,徐悲鸿在文末《附录》中有自辩之词:“近人常以鄙画拟郎世宁,实则鄙人于艺,向不主张门户派别,仅以曾习过欧画移来中国,材料上较人逼真而已……日后鸿且力求益以自建树,若仅以彼为指归,则区区虽愚自况,亦不止是奉!同志诸君察焉,悲鸿仅启。”[18]很明显徐悲鸿当时由于偏于写实的风格,受到了北大画法研究会内部同侪的舆论压力,而被迫做出自我辩解。(图3)作为画法研究会诸位导师中资历最浅者,徐悲鸿也不得不看似自谦道“日后鸿且力求益以自建树”来加以强调。对于自己被指陈模仿郎世宁,徐悲鸿敏感之深,以致在1943年发表的文章中言及郎世宁,还特意说道:“十八世纪意大利米兰人郎世宁,曾为乾隆供奉。以西洋画画于中国素绢上渲染精细,颇轰动一时。迨民国以来,故宫珍藏开放,郎世宁作风,又一番被摹仿,但限于北京”[13]。(图4)

图3 徐悲鸿 《西山古松柏》,纸本设色,85cm×51cm,1918年,徐悲鸿纪念馆藏

图4 徐悲鸿 《月季》,纸本设色,64.8cm×42cm,1918年前后,徐悲鸿纪念馆藏

郎世宁被文化精英阶层的推崇,由康有为肇始。在其《万木草堂藏画目》中特意强调能够拯救衰败之极的中国画当以“郎世宁为太祖”[19]24-25。对于郎世宁写实性风格的强调,其实并非出于革新传统绘画的风格层面而言,更大意义是出于务实经世的考虑。“今工商百器皆籍于画,画不改进,工商无可言。”[19]22康有为实际强调的是“图”的作用,而非斤斤于“画”本身,这是因为:

在近代大量出现的流民图、难民图,时事画、漫画及各种报刊、讲章、插图中,我们看到了图像所发挥的巨大作用,激进的启蒙主义者意识到了这种潜力,故而对那种简洁、明确的写实主义风格情有独钟。[20]144

徐悲鸿此际以康有为弟子身份行走北京,其画风中偏于写实的倾向,难免被诟病为带有郎世宁画意。(图5)而民初流行郎世宁画风,抛开文化精英的“强国”视角,实际一个很重要的原因源自艺术市场——清朝覆灭,大量宫廷绘画流落民间。民初一般民众往往以能得到落有“臣字款”或有“御题诗”的皇宫字画引以为荣。风气所致,“有人专门要落臣字款、带御题的名人字画,这路字画不好淘换,古玩铺便请人落假款,写假御题,以假充真,卖高价”[21]126。市场需求,金城弟子如马晋、陈缘督等人即得力于郎世宁笔意颇多。文化精英将之比附为中西合璧的强国工具,一般民众则将其视为沾染皇家气息的视觉中介,于是在清代“不入画品”的郎世宁再次被发现。徐悲鸿对于郎世宁的态度也多有修正,在1948年说道:“中国人所见之西洋画仅郎世宁作品,而郎世宁之名并不见于西洋美术史,遂好武断臆说,在此新时代尤为不合也”[22]513,则多少是对当初康有为言辞的反思与修正。

四、“形”的胜利?

徐悲鸿在《美与艺》一文中,强调技巧与意境的结合与共融,甚至呈现出与后来一味强调写实截然相反的艺术态度,如其认为:“艺可不借美而立(如写风俗、写像之逼真者),美必不可离艺术而存。艺仅供足人参考,而美方足令人耽玩也”[23]。他认为绝对的写真索然无味,只有寻觅到画外之趣才能“尽艺而尽美”[23]。如此语序的肯定中心也自然落在了“美”字上,截然有别于日后他对于“形”的重视,如其所提倡欲救中国艺术“必采欧洲之写实主义”[24]51的决绝。甚至于在此文末尾提出“均可猾突视觉,增加兴会,而不必实有其事也”[23]。“兴会”指兴味或情致所发之时,强调的是韵味或意趣一类偏于主观表现和主观意会。此处的表述甚至接近于陈师曾关于“文人画”的阐释:“但文人画首重精神,不贵形式,故形式有所欠缺而精神优美者,仍不失为文人画。”[25]12章士钊在1916年发表的《新时代之青年》一文中曾提及:“凡欲前进,必先自立于根基。旧者,根基也。不由旧,决不有新;不善于保旧,决不能迎新;不迎新之弊,止于不进化;不善保旧之弊,则几于自杀……新机不可滞,旧德亦不可忌,挹彼注此,逐渐改善,新旧相互衔,斯成调和。”[26]162面对西学侵袭,这种颇显温和的调和主义舆论在民初盛行一时。单以徐悲鸿的《美与艺》而论,多少还是不脱这种调和主义抑或所谓折中主义论调的范畴,言辞语气也相对温和理性。但是在短短一个月后,徐悲鸿在正式发表的《中国画改良之方法》一文中,却呈现出截然相悖的艺术态度。

图5 徐悲鸿《三马图》(局部),纸本设色,90cm×174cm,1919年,徐悲鸿纪念馆藏

之前徐悲鸿尚以主观取舍之“美”,高于客观描述之“艺”,村居劣状也因之视为不堪入画。但在《中国画改良论》文中,仅是物质缺憾却足以减损中国艺术的价值。可由下见,徐悲鸿说:“然肖或不妙,未有不妙而肖者也;妙之不肖者,乃至肖者也。故妙之肖尤难。”

徐悲鸿为了强调思想的一致性,自述此处“未有妙而不肖者”的论点,乃延续前述《美与艺》“艺尚未成,奚遑论美”的看法。但若从“以至肖为妙”一语而论,则前后意义显然有不同。在《美与艺》文章中,写实仅是作为一绘画的基础技术而被强调,“未有妙而不肖”一词不过在凸显此种基础技术之必要性。但在《中国画改良论》中,描绘之艺却不仅是绘画的必要条件,更被视作绘画的基本内涵,因此足以影响绘画之价值的(以“肖”统摄“妙”),或是决定艺术的总体成就(如中国艺术远逊于西方)。依据徐悲鸿自我的定义,这可谓一种从重视“美”到“艺”的转变。

相应手段的重视,绘画有关意趣、题材等主观的部分遂被徐悲鸿忽视:“然其(中西绘画)趣异不必较,凡趣何存?存在历史,西方画乃至西方文明物,所可较者,唯艺与术。”意趣虽属主观,但在传统画学中却不以此为个人好恶,而应有“所见略同”的普遍意义。但如今徐悲鸿认为绘画之异趣仅是历史特殊之存在,大有存而不论的态度。纵然徐悲鸿在文章之首宣称:“凡美之所以感动人心者,绝不能离离乎人之意想,意深者动深人,意浅者动浅人。”但徐悲鸿却认为此种主观的因素不免有人云亦云的问题,所以在文章中几乎完全无涉“人之意想”。与之前的“增加兴会,而不必实有其事”的说法相较,可见徐悲鸿画学思想有相当转变。[27]86-87

短短一月之余画学态度何以如此激变?有研究者指出原因:一为徐悲鸿受到清代画论与康有为的影响;一为随着北大画法研究会专业化程度的加深而强调专业技能的风潮所致;一为陈师曾的影响,因为二人都有技法折中主义的倾向。[27]86-87笔者并不认同其受陈师曾影响一说。虽然陈师曾以《文人画的价值》一文,在后来的学术史中被建构成一名中国传统绘画的激情辩护者与维护者角色,但实际在1920年发表此文之前,却是以引西润中的折中主义面孔出现,的确与徐悲鸿有共通之处。陈师曾早在1911年,即将日本久米氏所著《欧洲画界最近之状况》翻译成中文后发表于《南通师范校友会杂志》第二期,文后陈师曾加按语道:

按西洋画界,以法兰西为中心;东洋画界,以吾国为巨擘。欧亚识者,类有是言。东西画界,遥遥对峙,未可轩轾。系统殊异,取法不同,要其唤起美感、涵养高尚之精神则一也。西洋画输入吾国者甚少,坊间所售,多属俗笔,美术真相,鲜得而睹焉。日人久米氏有《欧洲画界最近之状况》一篇,今译之以绍介于吾学界,籍以知其风尚之变迁;且彼土艺术日新月异,而吾国则沉滞不前,于此亦可以借鉴矣。[28]187-188

陈师曾态度非常明确,虽然未必持有类似陈独秀或康有为在民初面对中国绘画那样激烈的否定态度,但陈师曾引西润中的含蓄言辞,还是透露出他部分认同于西方是不断进步的而中国至少是“停滞不前”的时代革新话语。1918年,陈师曾在北京国立美术学校讲座时提及:“现在与外国美术接触之机会更多,当有采取融会之处;固在善于会通,以发挥固有之特长耳”[29]59。中西融合的观点不仅体现在陈师曾的画学思想中,在其所创作的一系列作品如《读画图》《北京风俗图》《姚华小像》中也多有实践与实验。(图6)这也是前引徐悲鸿所言“识陈师曾,时师曾正进步时也”的原因所在。1920年之后,陈师曾不仅画学态度激变,而且对于中西融合问题也显得暧昧模糊。[30]119-131在其《文人画之价值》一文中,陈师曾甚至将之前白话文版的《文人画的价值》所谓文人画所需四要素之一的“技术”,刻意改为“思想”。实际与徐悲鸿开始极力强调“技术”而漠视“兴会”的画学思想已呈渐行渐远之势,也即是徐悲鸿所谓处在“退步”后的陈师曾。

图6 陈师曾《读画图》,纸本设色,87.7cm×46.6cm,1917年,故宫博物院藏

陈师曾与蔡元培在北大画法研究会的“蜜月期”,只有不足八个月。1918年10月,陈师曾辞去北大画法研究会导师一职。论者多以蔡元培与陈师曾画学理念与教育理念的差异,以及陈师曾话语权的匮乏,是导致陈师曾离开北大画法研究会的主因。[31]5-6虽然这个时段蔡元培与陈师曾皆认可中国画学的衰败落后,也均提倡“引西润中”,如蔡元培1918年所言“吾颇注意于新旧画法之调和,中西画理之沟通”[32],而陈师曾也在同年讲座时提及:“现在与外国美术接触之机会更多,当有采取融会之处”[29]59。两人似乎于中国传统绘画的革新理念上并无二致,但是细致考量会发现,虽然二者均提倡借鉴西法,但是“以我为本”还是“以西为本”实则观点迥异。蔡元培在《北京大学画法研究会旨趣书》中特意指出画会学习“不可不以研究科学之精神贯注之”[33]。纵观陈师曾1920年之前的画学理论与画学实践,虽也强调引西润中,但大体还是以中国传统画学为本,此种理念坚守至深,乃至于其在1917年所绘《读画图》,细究画面实际借鉴颇多西方绘画因素,却整体又以中国传统“读画”命名,即可见一斑。[30]119-131陈师曾于北大画法研究会授课时即陈述道:“以本国之画为主体,舍我之短,采人之长。”(《画法研究会纪事第三十》,《北京大学日刊》1919年1月10日)[34]57所谓“本国绘画为主体”与“以科学精神贯注绘画”,从一开始的介入方式上即属两种逻辑体系。

蔡元培在宣布陈师曾辞职后言及:“今吾辈学画,当用研究科学之方法贯注之,除去名士派毫不经心之习,革除工匠派拘守陈见之讥,用科学方法以入美术。”[15]2蔡元培含蓄言辞间直指新式教学与旧式作风间的矛盾所及与自己的立场所在。除去画学理念的不同,授课方式与授课对象也是导致陈师曾离去的原因之一。北京大学是“新文化运动”的重镇,学生思想活跃而激进,傅斯年、罗家伦即为其中翘楚。陈师曾以辞职时间算起,只参与了两期学生的培训。第一期跟随陈学花卉者仅有五人,第二期增加为十四人。学员虽然寥寥,但是按照会规却需“每月演讲一次,每周评画一次”[34]53。而且在1918年至1920年初举办了五期之后,刊载于《绘学杂志》第一期的《北京大学附设画法研究所招生简章》中所列出的报名参加的“中国画部学员”仅为54 人,而“外国画部学员”则多至130 人。[35]2-3这种局面对于强调“中学为本”的陈师曾来说,绝对谈不上是一个多么理想的传灯示范之所。而且随着与蔡元培过往的加深,陈师曾发现蔡元培虽然表面上“兼容并蓄”,事实上“他的表现是那样平和,那样中庸,但内心里却那样热切地渴望思想和文化上的除旧布新……他的兼包并容,事实上是为新文化的生长服务的”。画学革新理念的不同与画会主导精神的差异,最终导致二人分道扬镳。

五、“缺席”的“五四”新人

相较于陈师曾,徐悲鸿实际受蔡元培影响更大,蔡元培在北大画法研究会也是着力于对徐悲鸿的栽培。早在1917年蔡元培就提出“以美育代宗教”说,但是与康有为或陈独秀等人一样,作为文化精英的他们虽然高屋建瓴地为中国画改良开出了药方,但是由于绘画实践经验的匮乏,这些理念宗旨大多显得言辞宏阔,但在具体意涵上缺乏条理体系与实际可操作性。究竟该如何以“科学”介入“美术”,对于蔡元培来说,尚且需要一个能够贯彻其理念且有实际操作能力的具体执行者,遍览画法研究会诸位导师,徐悲鸿大概是最佳之选。蔡元培曾经在面对北大学子演讲时道:

抑有人谓西洋昔时已采用中国画法,意大利文学复古时代,人物画后加以山水,识者谓之中国派。即法国路易十世时有罗科科画派,金碧辉煌,说者谓参用我国画法。又法国画家有谟德者,其名画写黑白二人惟取二色映带,他画亦多此类,近于吾国画派,彼西方美术家能采用我人之长,我人独不能采用西人之长乎?故甚望学中国画者,亦须采西洋画布景写实之佳,描写石膏像及田野风景,今后诸君,均宜注意。[15]2

蔡元培将文艺复兴时期的欧洲绘画乃至洛可可艺术,强说为借鉴中国绘画因素所致,这与其说是一种值得商榷的中西美术比较的学术观点,毋宁说是试图增强学生民族自信心与自豪感的修辞策略,但也颇能看出蔡元培对于中国绘画变革的激进态度。蔡元培强调实地写生与静物写生相结合的绘画训练方式,徐悲鸿则在1917年的6月间出席北大画法研究会春季修业式会议时致辞道:“吾辈以后可先用石膏模型练习描写,然后再至野外写生,亦是由简趋繁之道”[2]25,与蔡元培所述并无二致。徐悲鸿又在暑假不辞辛劳携学生赴西山进行野外写生,更是对于蔡元培所倡导的“描写田野风景”的身体力行。

蔡元培在北大画法研究会中极力提倡“科学之方法”,试图通过制度化、学科化的现代学术训练方法,来矫正传统画学的传移模写、师徒相授的教育模式,换言之,是一种现代学术精神的强行注入。徐悲鸿在论及中国画学在近世颓败的原因时,也特意提到是由于“失其学术独立之地位”,则是受蔡元培影响的明证之一。徐悲鸿将绘画变革与学术独立相联系,这种论点,康有为的《万木草堂藏画目》及陈独秀的《美术革命》均不曾提及。蔡元培于1916年被任命为北京大学校长,之前的北大校风涣散,社会风评极差,当时即有“探艳团”“赌窟”和“浮艳剧评花丛趣事之策源地”等恶名邪号而闻名。[36]5-13蔡元培到任后不久,即提出办学三方针:

第一,大学是学术研究的机构。“研究”不仅包括介绍西方文明“输入欧化”,更要创造一种新文明;不仅只是“保存国粹”,更要“以科学方法,揭国粹之真相”。第二,学生不应当“专己守残”,把大学当成旧式科举制度的替代品,让他“应于专精之余,旁涉种种有关系之学理”。第三,大学里应保有思想学术自由。各种分歧的理论——只要是它们都有严格的学术立场——在大学里都应该得到兼容并收和自由发表。[37]51

蔡元培的办学宗旨,也深入渗透进了北大画法研究会与《绘学杂志》之中。徐悲鸿发表《中国画改良之方法》并非孤案。蔡元培执掌北大后校风大变,成为新文化运动的策源地,一个很重要的标识即聘请《新青年》主编陈独秀到校任教,担任文科学长。[36]5-13《新青年》杂志也随之在1917年1月将办公地点由上海搬至北京。杂志最初一期只印1 000 份左右,而将总部搬到北京之后,到五四时期,销量骤增到16 000 份。[37]76胡适于1917年在《新青年》发表《文学改良刍议》(第2 卷第5 期),随后于1918年又发表《文学进化观念与戏剧改良》(第5 卷第4 期),傅斯年于同期发表《再论戏剧改良》(第5 卷第4 期)。依托于《新青年》杂志所刊载的这些大胆而新颖的观念——至少在当时看来,包括作者极具感染力的北京文体和写作技巧,引起了青年知识分子的强烈关注与支持。徐悲鸿在北大画法研究会担任导师期间,正是五四运动爆发之前北大各种激进思想包括改良主义等风起云涌之时。学术独立与学术自由的风气日盛,徐悲鸿也曾参与校内游行等活动。[2]28蔡元培极力关注美术教育领域,成立了若干研究性质的学术社团:

我本来很注意美育的,北大有美学及美术史教课,除中国美术史由叶浩吾君授课外,没有人肯讲美学,十年,我讲了十余次,因足疾进医院停止。至于美育的设备,曾设书法研究会,请沈尹默、马叔平诸君主持,设书画研究会,请贺履之、汤定之诸君教授国画,比国楷次君教授油画,设音乐研究会,请萧友梅君主持,均听学生自由选习。[36]5-13

蔡元培此处所言“书画研究会”应是回忆有误,实则为北大画法研究会。徐悲鸿发表《中国画改良之方法》,正是潜移默化间受其时北大校园学术氛围熏陶,以及由《新青年》等媒介鼓噪而起的新文化运动的书面呼应。林语堂曾在总结五四新文化运动的经验时指出,为五四运动能够顺利展开并且成为波及全国的一场思想文化运动做出最重要贡献的,即为北京大学和《新青年》杂志。[38]63王汎森即发现由五四前后到1920年代有一种“主义化”的现象,各式各样的学理与主张都自称为某种主义,傅斯年甚至宣称“只要有主义,就比没主义好”[38]92。徐悲鸿后来所力倡的“写实主义”,即是五四“主义”风气使然。“艺术家在变化之脉络中所思考的经常不只是其艺术之新旧与否的单纯问题而已,更重要的实是其艺术如何与当下社会中其他成员互动,而参与至社会文化中某个价值形塑过程之中,因为只有如此,其地位才能得到认同,而其艺术方能得到具吸引力的合法意义。”[39]386徐悲鸿此际尚处于青年阶段,极易受外部环境影响。以他在北大画法研究会的言行可见,在陈师曾与蔡元培之间,他的心理认同,更大程度上是站在蔡元培一方。此文或为蔡元培授意委托抑或邀约所作,仓促乃就,因而其观点才会与一个月之前所发表的《美与艺》一文内容多相抵牾。现在看来,《中国画改良之方法》一文中的观点还不是非常成熟,对于中西艺术也颇有强行比对嫁接之意(此处也与蔡元培的论述策略相似),因而其书面表达难言逻辑清晰论述严谨流畅。与胡适或者陈独秀这些高擎美术革命或文学改良的旗手相比,徐悲鸿或许是自认为资历太浅,写此改良宏文,难免会受人攻讦,落下不自量力的话柄,因此才会在文末颇为自谦地附录道:

初非敢自弃绝,遂以浅人为师。且天下亦决无可以古陈人之撰造而拘束自己性能者……日后鸿且力求益以自建树,若仅以彼为指归(指徐悲鸿模仿郎世宁画风),则区区虽愚自况,亦不止是幸!同志诸君察焉,悲鸿仅启。[18]

结语

1919年1月,徐悲鸿离京返沪准备出国事宜,3月启程赴法。两个月后,震惊中外的五四运动爆发。徐悲鸿虽然并没有出现在历史现场,但是他以一篇《中国画改良之方法》,为五四新文化运动留下了自己的历史痕迹。在此意义上,徐悲鸿也属一位缺席的五四“新人”。五四新文化运动在“民俗学”、“白话文”、史学界“整理国故”等领域成果颇丰,与之相比,美术领域则略显沉寂。蔡元培目睹现状特意于1919年12月1日的《晨报副刊》发表《文化运动不要忘了美育》一文,为美术领域的五四革新摇旗呐喊:

我们现在除文字界,稍微有点新机外,别的还有什么?书画,是我们的国粹,却是模仿古人的。古人的书画,是有钱的收藏了,作为奢侈品不是给人人共见的。建筑雕刻,没有人研究。在嚣杂的剧院中,演那简单的音乐,卑鄙的戏曲。在市街上散步,止步于飞扬的尘土,横冲直撞的车马,商铺门上贴着无聊的春联,地摊上出售那恶俗的花纸。在这种环境中讨生活,什么能引起活泼高尚的感情呢?所以我很希望致力文化运动诸君,不要忘了美育。[40]25

蔡元培的革新焦虑在这段文字中清晰可见,他已经不顾及所谓“兼容并蓄”的谦谦之态与表达策略。此篇文章发表的短短半年之后,《绘学杂志》即创刊问世,正是蔡元培期望美术教育能够追赶新文化运动步伐的切实践行之举。但是我们并不能因此而夸大北大画法研究会或《绘学杂志》的历史作用。北大画法研究会作为北大的校内社团,其活动范围和社会影响实际非常有限。而正式出版三期的《绘学杂志》,在某种意义上,它的文献价值远远大于其作为媒介的历史影响力本身,至少和《新青年》一类杂志比起来,更不用说从第二期开始,其编辑理念明显与后来的《艺林月刊》或《湖社月刊》相似,逐渐失去了其兼容并蓄的论辩格局与锋芒毕露的犀利文风。

更加值得关注的是,也就在蔡元培为美育摇旗呐喊不到半年之后,与北大画法研究会从形式到内容几乎针锋相对的中国画学研究会由陈师曾、金城等人发起成立。而终民国时代,北京画坛的形态和主流趋势,基本是由中国画学研究会所形塑。北大画法研究会的最大成就,大约是为形塑一位后来在中国艺术史上纵横驰骋的堂·吉诃德式的人物,无意间尽了自己的绵薄之力。

中国与西方在近现代于艺术领域碰撞所产生的现代性张力,在当时国中文化精英的身上所体现的是决绝的撕裂还是纯然的保守,尚且有着非常复杂的历史张力与弹性空间去探究。王德威先生曾经通过对晚清小说的细致分析,发现了一段被学术史遮蔽的“被压抑的现代性”,由此推导出“没有晚清,何来‘五四’”[41]3-16的重要结论。虽然徐悲鸿“缺席”了五四运动的历史现场,但是放在一个更为宏阔的时间限度中去考察,实际上会发现一个新的命题——“没有五四,何来悲鸿”?当然,这又是另外一篇文章所要叙述的故事。从蔡元培、陈师曾、徐悲鸿三者身上,可见其思想理念的变与不变,表述策略与实际行事的游移不定,由之所产生的历史原境与历史叙事的感知距离,使得我们在以后天的学术之眼介入时,拉近彼此还是推远彼此,见之于文本还是见之于行事,是要预先警省的。即便是后来有着坚定写实信念、力倡用写实主义来改良中国画、以“艺术报国”为己任的徐悲鸿,即使在抗战时期,他的所谓写实性作品,也很少直接描述战争场面或由其带来的灾难场景,更多的是采用寓意性的题材。“他的历史故事画亦采此模式,1940年所作的《愚公移山》即是战争期间此类作品的代表。这些作品虽然都与现实局势有关,也都包含着徐悲鸿对改善现实的热情,但就作品所设定的观众而言,似乎仍指向一些能解其寓意的少数,对于大部分的民众,仍有一定程度的隔阂。当时便有一些批评家将徐氏的作品评为理想主义,未能真正触及现实的血肉,亦与广大群众的真实情感脱节。”[39]407虽然徐悲鸿早在1918年的表述中,似乎就已摆脱了所谓“兴会”的中国传统审美藩篱,但是终其一生,这两个字一直游离在他的身边,不曾进入,也未远去。