高校教学信息员制度创新与发展瓶颈探析

2020-05-07杨润佳

杨润佳

摘 要:近年来,学生教学信息员制度作为高校教学质量监控系统的重要组成部分相继在各高校开展、试验。该种制度下,教学信息员通过反馈以课堂教学为主的教学教务相关信息,建立了学校管理部门与学生群体之间的直接对话渠道,在学校教学质量监控系统中发挥了重要作用。以长安大学为例,基于长安大学教学信息员制度建设历程,首先对教学信息员组织化管理的创新机制及建设经验进行梳理,而后就伴随制度实施浮现出的系列制度性、根源性问题进行分析,探析当前发展瓶颈并结合实践经验提出可行对策。

关键词:教学信息员;组织化管理;制度创新;建设经验;瓶颈;对策

中图分类号:F24 文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.11.048

1 学生教学信息员制度优势

学生教学信息员制度即学校通过聘任部分学生,在教务处的指导下,参与教学管理部门的教学信息采集工作,及时了解学生对学校教学、教务工作方面的意见和建议。教学信息员制度作为学生反馈机制,提供了学生直接对话教务处的途径,相较高校教学督导机制 具有其特有优势:

一是能充分发挥学生群体的能动性,实现学生群体从“被動接受”到“主动发声”的突破,促进教学方式面向需求转变。

二是学生作为学生群体中的“督导”,其自身是教学过程的客体,更清楚自身听课的需要与所需教学方式。

三是学生对课堂教学的监督相较于督导抽查而言,具有常态化特点,并非单就某节课判断教师授课质量,更加具有综合性与客观性。

四是学生教学信息员反馈问题的范围更广泛,更易发现隐藏的教学问题。

2 教学信息员制度创新与经验

2.1 教学信息员组织化管理机制

为构建学生反馈渠道,长安大学教务处于2015年组建学生教学信息员团队。2018年为进一步加强团队凝聚力、影响力,以教学信息员团队为基础建立长安大学问学社,对教学信息员团队进行组织化管理,以规范信息员的聘任、培训、管理、考核程序,提高信息员队伍业务水平。

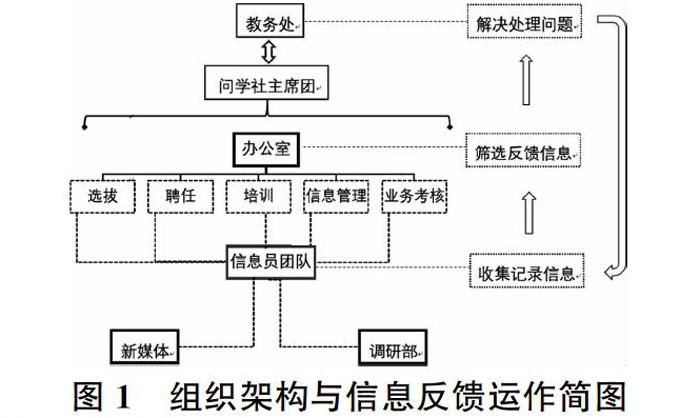

问学社管理机制遵循“1+3”模式。“1”即一个团队——教学信息员团队,“3”即三个职能部门——办公室、新媒体、调研部。信息员团队是信息反馈的主力军,三个职能部门辅助信息员团队开展工作。

办公室是辅助信息员团队建设的关键部门,负责教学信息员聘任、培训、管理与考核的全过程,以及信息筛选与反馈、文案撰写、会议组织等工作。

新媒体以公众平台运营为阵地,负责线上信息收集、在线答疑、成果月展、社团宣传、拍摄录制、专栏推送等工作。

调研部就学校热点问题进行调研,以调研问卷设计、发放,调研报告撰写分析为工作核心,辅以线上采访等形式,针对学生需求和教务处需要进行专题信息的获取与分析,为教务处决策提供依据。

信息反馈系统是教学信息员制度的核心。组织化管理模式下,信息员通过填写电子表格定期反馈教学相关问题;为保证反馈信息合理、准确,由办公室进行整理与筛选,剔除无效信息,规范描述表达,经主席团审核后递交至教务处;教务处将解决情况下发反馈至信息员;最后由新媒体在公众平台上进行展示,整体业务流程如图1。

2.2 制度创新与经验

(1)完善信息员招聘、培训制度。

信息员招聘舍弃“学院举荐制”,优化为“信息员-问学社”双向选择机制。即由问学社发出聘任公告,再依据应聘者的简历信息,以各专业、年级均衡覆盖为原则进行选拔,最后对成功应聘者进行集中统一培训,以保证信息员的自愿性、积极性与高水平。

(2)建立合理的信息员管理机制。

采取“分学院管理”的形式,在各学院、年级招纳教学信息员,以学院为单位分组并设立信息员组长,负责相应学院的信息员管理与信息汇总工作;定期召开信息员例会,可有效提升团队积极性与凝聚力。

(3)建立科学的考核机制。

每月末问学社办公室依据反馈信息的质量、数量对教学信息员进行评级,每学年末召开一次表彰大会,据综合评级为教学信息员颁发荣誉。

(4)建立严格的部门管理机制。

为保证工作效率与执行力,应实行严格的组织管理制度。问学社设主席团,分管信息员团队与职能部门,各部门设置部长、副部长与干事,每年定期组织换届。

实践证明,组织化管理的新模式实现了信息收集反馈、教学信息员管理的规范化。在严格的部门管理机制下,信息员团队凝聚力得以加强,教学信息员业务水平得以提升,环环相扣的反馈制度也极大提高了信息质量与解决效率。

3 发展瓶颈与对策

虽然教学信息员组织化管理的创新实践取得了较大成效,但由于制度本身发展尚未成熟,缺乏配套机制支持,其潜在矛盾随制度实施不断凸显,构成教学信息员制度的发展瓶颈,若要突破瓶颈须先对其根源进行分析。

3.1 瓶颈一:信息员积极性缺失

3.1.1 瓶颈描述与分析

在制度实践过程中,常出现应聘人数不理想,信息员工作敷衍,记录信息数量少、质量低的状况,其原因在于信息员积极性的不足。一是应聘积极性不足,由于学生教学信息员制度尚未成熟,大多数学生不了解教学信息员职能,甚至部分学生对其存有偏见,将其与“举报”“打小报告”等字眼联系在一起,担心被教师发现或“报复”,导致学生应聘人数不理想;二是后期工作积极性不足,由于教学信息员工作较为枯燥且需要常态化记录收集信息,部分学生在任职后失去兴趣,工作质量降低。

3.1.2 实践与对策

提升应聘积极性的一种有效方案在于加强宣传力度、提升学生了解程度。对此,社团采取多种策略,一是“多渠道宣传”,在招聘过程中,以学生所熟习的形式进行宣传,通过班委群聊、自营公众号及其他公众号推送宣传制度、阐明招聘要求等,以吸引学生报名参与;二是“预培训”,在正式报名前,为意向应聘者进行教学信息员制度普及、职能介绍与线上答疑,以保证意向应聘者深入了解信息员制度。

实践证明,以上策略可有效提升教学信息员应聘积极性,但难以保证工作积极性。对此,应配以适宜的激励政策。学生任职的有效激励手段包括荣誉证明、课外学分或一定的奖励薪资等有形物质或无形荣誉。因此,可在实施信息员考核机制的基础上,依据考核结果给予教学信息员一定奖励,以从需求层面提升学生教学信息员的积极性。

3.2 瓶颈二:“信息员-教师”矛盾冲突

3.2.1 瓶颈描述与分析

课堂教学监督子系统是信息反馈系统的重要组成部分,将教学信息员与教师分别置于监督与被监督立场,形成了“信息员-教师”潜在矛盾,且随信息员制度发展日益显著,深究其根源如下:

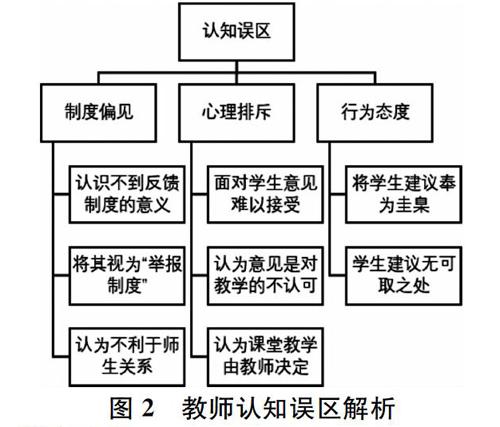

(1)教师认知误区。

对于未接受培训或者缺乏途径深入了解教学信息员制度的教师而言,难以意识到制度的优势所在,容易将其视为“匿名举报制”,将学生反馈视为对自身“教学成果的不认可”或者“批评”。除此之外,教师以教务处为中介接收学生意见,极易产生排斥心理。

(2)利益矛盾。

教学信息员工作职责要求其监督、反馈课堂教学等问题,当问题较为严重时,势必影响教师利益,或形象声誉或薪资利益;另一方面,教学信息员作为学生也担心教师在接收反馈信息后存在“心理隔阂”甚至“报复心理”,且这种心理反应常随反馈问题的严重程度而增加,故部分教学信息员为保护自身利益而不敢反馈情节严重的问题。

(3)观点矛盾。

教师和学生作为授课主客体,其认知水平不一、立场不同,对于合适、高效的课堂教学方式,双方难以达成一致。

3.2.2 实践与对策

介于以上矛盾的存在,制度實施过程中应尤其注意保护学生信息员与相关教师权益。为保护学生教学信息员权益,所有教学信息均匿名反馈至教务处,同时问学社全权负责信息员个人信息的保密工作。为维护相关教师权益,在学生反馈信息后,由学院或督导进一步核查,以避免误解教师言行;对课堂教学问题的记录落实细节,详细到周次、时间、地点,以便于后期审查。

实践证明,以上策略能有效避免利益侵害,但并未触及矛盾根源,矛盾冲突依旧存在,因此本文通过总结建设经验、分析发展瓶颈提出了根源性缓解矛盾的可行举措:

为降低师生认知误区,高校部门应自上而下积极宣传,普及学生教学信息员制度,帮助教师正视教学信息反馈工作,保障教学信息员制度顺利实施。

从利益矛盾出发,应妥善维护师生双方权益,避免错误的利益侵害。向教师群体普及教学信息员制度有助于教师减少制度偏见与心理排斥,在此基础上,严格保密教学信息员信息;进行教学信息员职能的革新,使其从“独立反馈者”转变为“信息收集者”,如此,教学信息员反馈的信息代表广泛的同学意见。该种机制下,信息员仅是记录信息的代表,反馈的信息实际上由班级同学共同完成,可保障信息的准确性、客观性,同时可有效降低冲突。

从观点矛盾出发,由于师生双方立场不同,难就教学方式达成统一。而学生作为有限认知的授课客体,其教学意见既不能被忽视,也不可被奉为圭臬。因此,需要教师将学生意见与自身教学经验相结合,探索出学生接受度高且利于学生发展的新教学方式。

值得注意的是,学生教学信息员制度并非将学生与教师置于对立面,而是在学生不便直接沟通的情况下,通过教务处间接反馈问题,对及时纠正师风学风有重要意义。

教学信息员组织化管理机制下,学生视角的意见与建议被记录、反馈、解决、批复,教学质量监督系统有序高效地运转与发挥作用,促进教师授课方式、教学环境与学习效率的提升。学生教学信息员制度的建设需要不断地创新与探索,完善体制、突破瓶颈,方可与时代俱进,与学校发展契合,充分发挥这一学生反馈制度的重大意义。

参考文献

[1]李群英.地方本科院校建立学生教学信息员制度的实践与探索——以广西师范大学为例[J].教育与教学研究,2010,24(10):53-55.

[2]蔡艺生.新时代高校教学督导工作机制的解释与塑造——以西南政法大学为分析样本[J].警学研究,2019,(05):108-114.