滇金石斛中4个对映海松烷二萜化合物的分离鉴定及其抗龋作用研究

2020-05-07李玲胡继藤罗密郑丽云朱江华

李玲,胡继藤,罗密,郑丽云,朱江华

(1.佛山市妇幼保健院药学部,广东 佛山 528000; 2.中山大学肿瘤防治中心药学部,广东 广州 510060)

龋齿是世界上最普通的传染病之一[1],尽管龋齿的病理生物学较复杂,但普遍认为牙菌斑生物膜是导致龋齿的主要原因之一[2]。牙菌斑由多种细菌形成,其中变形链球菌被认为是龋齿的主要病因[3]。所有类型龋病的发生机制都是相似的,是在以细菌为主的多种因素影响下,牙体硬组织发生的进行性破坏的一种疾病。引发龋病的细菌多为人体内生的细菌,包括变形链球菌、唾液链球菌和乳杆菌等,这些细菌在发酵碳水化合物的同时产生有机弱酸,导致牙齿组织脱矿[4]。寻找到安全、有效抑制致龋菌的抗菌剂成为人们防治龋病的研究热点。现有的龋病防治措施,如使用氟化物及窝沟封闭,存在成本高、患者顺应性差和明显不良反应等不足。

金石斛属植物在我国有较为丰富的资源分布[5]。目前,金石斛属植物研究主要集中于流苏金石斛、截叶金石斛和金石斛3种植物[6-9]。滇金石斛FlickingeriaalbopurpureaSeidenf易栽培,而且花姿优雅,常用作观赏植物,但至今未见关于其化学成分等方面的文献报道。本研究拟对滇金石斛中的化学成分进行分离,并研究它们对致龋菌生长的影响,探讨滇金石斛作为龋齿防治天然药物的前景和可行性。

1 仪器与材料

1.1 仪器

AM400核磁波谱仪(Bruker);ESIMS/HRESIMS电喷雾质谱(Finnigan LC QDECA instrument);N1001旋转蒸发仪(日本Eyela公司);SB200恒温水浴锅(日本Eyela公司);Crystal Spec TM比浊仪(美国Becton Dickinson and Company)。

1.2 试剂

柱色谱硅胶(300~400目,青岛海洋化工厂);GF254硅胶薄层色谱预制板(青岛海洋化工厂);MCI填料(CHP20P,75~150 μm,日本Mitsubishi公司);Sephadex LH-20葡聚糖凝胶(美国GE公司);ODS填料(12 nm,S-50 μm,日本YMC公司);其余溶剂和试剂(分析纯,天津市百世化工有限公司);BHI液体培养基(牛脑20%,牛心浸出液25%,蛋白胨1%,葡萄糖0.2%,NaCl 0.5%)。

1.3 菌株

变形链球菌StreptococcusmutansATCC25175;血链球菌StreptococcussanguisATCC10556;唾液链球菌StreptococcussalivariusSS196;内氏放线菌ActinomucesnaeslundiiWVU627;黏性放线菌ActinomycesviscosusATCC19246;乳杆菌LactobacillusrhamnosusAC413。

2 方法

2.1 提取分离

干燥药材2 kg,粉碎,用95%(体积分数,下同)乙醇冷浸提取,物料比10∶1,总共浸提3周,每周更换1次乙醇,合并提取液,减压回收乙醇得浸膏200 g。浸膏用适量饱和食盐水混悬后,依次以3倍体积的石油醚、乙酸乙酯及水饱和正丁醇萃取,得石油醚层、乙酸乙酯层、正丁醇萃取部位。乙酸乙酯部分约62.7 g,用适量RpC-18硅胶混合拌样,取适量RpC-18硅胶装柱(规格为10 cm×50 cm),用5%甲醇2 L平衡柱子,干法上样;然后依次用10%、20%、40%、60%、80%和100%的甲醇/水2 L洗脱,根据薄层色谱行为将洗脱液分为6段,分别编号为Fr1、Fr2、Fr3、Fr4、Fr5、Fr6。Fr3用甲醇溶解后用硅胶拌样,溶剂充分挥干。过正相硅胶柱,用二氯甲烷-甲醇(体积比50∶1、30∶1、20∶1、10∶1、5∶1)梯度洗脱,洗脱液根据薄层色谱(TLC)检测结果合并、浓缩,共得到6个部分Ⅰ~Ⅵ。Ⅱ部分经正相硅胶柱色谱分离[二氯甲烷-甲醇(体积比100∶1→1∶1)],得到3个部分Ⅱa~Ⅱc,Ⅱb经过硅胶柱层析,用石油醚-丙酮(体积比20∶1→5∶1)得到化合物2(26 mg)。Ⅱc依次经Sephadex LH-20凝胶柱层析[三氯甲烷-甲醇(体积比1∶1)]和硅胶柱层析[石油醚-二氯甲烷(体积比1∶1)]得化合物1(46 mg)。Fr5部分用甲醇溶解,过凝胶(Sphadex LH-20),经甲醇洗脱,分为4个部分Ⅰ~Ⅳ,Ⅱ部分经反相硅胶C8柱色谱分离[甲醇-水(体积比50∶50→100∶0)],得到3个部分Ⅱa~Ⅱe,Ⅱe经过硅胶柱层析,用三氯甲烷-甲醇(体积比10∶1→1∶1)得到化合物3(16 mg)。Ⅲ部分经过硅胶柱层析,用三氯甲烷-甲醇(体积比10∶1→1∶1)得到3部分Ⅲa~Ⅲc,Ⅲb过凝胶(Sphadex LH-20),经95%乙醇洗脱得化合物4(21 mg)。

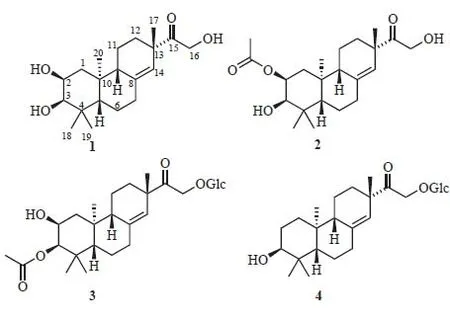

图1 滇金石斛中分离得到的4个化合物

Figure 1 The compounds isolated fromFlickingeriaalbopurpurea

2.2 菌液制备

将复苏48 h后的各株细菌分别接种于BHI液体培养基中,80%N2、20%CO2、37 ℃下厌氧培养18 h,涂片检查为纯培养后,用Crystal Spec TM比浊仪测量菌悬液浓度,PBS用缓冲液将菌悬液调至1×108cfu/mL。

2.3 化合物对口腔致龋菌的抑制试验[10]

试验分组:阳性对照组为含菌悬液的BHI液体培养基,溶剂对照组为含40%聚乙二醇400和菌悬液的BHI液体培养基,实验组为含实验药液和菌悬液的BHI液体培养基。每组设5个平行,重复3次。使用MBECTM-Device测定6种细菌的最低抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,MIC值)及最低生物膜清除浓度(minimal biofilm eradication concentration,MBEC值)。致龋菌培养条件:80%N2,20%CO2,37 ℃下厌氧培养。

在MBECTM-Device的孔板中加入已配制好的菌悬液50 μL和BHI液体培养基150 μL。厌氧培养24 h,水平取出带有桩钉的盖板,依次放入装有200 μL/孔PBS(pH7.2)的标准96孔板中,清洗2次;将桩钉盖板放入装有200 μL/孔BHI药液培养基的标准96孔板中培养24 h,取出桩钉盖板观察孔板,以肉眼观察无浑浊或沉淀生长的最低药物浓度为该药物的MIC值;再用PBS清洗桩钉2次,盖板放入含有200 μL/孔BHI液体培养基的标准96孔板内,微量振荡器震动30 min,继续培养24 h后,以肉眼观察无浑浊出现的最低药物浓度为MBEC值[11]。

3 结果

3.1 结构鉴定

化合物1:白色无定形粉末,基于高分辨ESI质谱的准分子正离子峰m/z359.265 3[M+Na]+(calcd for C20H32O4Na),不饱和度为5。分析1H NMR(CD3OD,400 MHz)谱,可见1个烯族质子δ5.47(brs,H-14),连氧原子的亚甲基的2个质子4.36(d,J=4.6 Hz,2H-16),2个连氧碳上的质子信号3.85(ddd,J=2.4 Hz,4.8,7.6)和3.22(d,J=2.4 Hz);4个单峰甲基信号δH1.07(s,H-17)、0.97(s,H-18)、0.85(s,H-19)和0.70(s,H-20);根据碳谱并结合DEPT谱,有如下碳信号:δC215.3酮羰基,δC142.6、125.3双键,2个连氧的碳δC79.7、67.0,以及δC66.5连乙酰氧基,4个甲基分别为δC29.6、28.0、23.0、 16.1;根据不饱和度为5,结合核磁信息,可以推断化合物1为3环化合物。综上,可以推断化合物1为海松烷型二萜类化合物,结合DEPT实验,并与文献[12]比对,推断化合物1为2β,3β,16-trihydroxy-ent-pimar-8-(14)-en-15-one。13C NMR数据归属如下(δ):39.8(C1),66.5(C2),78.8(C3),39.3(C4),50.6(C5),21.6(C6),35.5(C7),142.1(C8),47.1(C9),38.3(C10),21.6(C11),32.5(C12),46.8(C13),123.7(C14),214.5(C15),65.8(C16),28.6(C17),27.3(C18),22.0(C19),15.3(C20)。

化合物2:白色无定形粉末,根据HRESIMS 379.247 4[M+H]+,确定其分子式为C22H34O5,分析1H NMR和13C NMR谱数据,发现与化合物1非常类似,主要有多了乙酰基的信号[δH2.07(s),δC21.3、170.1][13]和C-2的化学位移向低场迁移2点不同,因此,推断化合物2是化合物1的乙酰化衍生物;通过H-2(δH5.14)与乙酰基的羰基碳(δC170.1)的HMBC相关,推测乙酰氧基被定位在C-2上,同时相对化合物1,C-1和C-3的化学位移均向高场发生位移,从侧面证明乙酰氧基链接在C-2上。核磁数据与文献[14]一致。核磁13C NMR数据归属如下(δ) :36.0(C1),70.9(C2),76.7(C3),38.6(C4),47.2(C5),21.5(C6),35.4(C7),141.9(C8),50.5(C9),39.3(C10),20.2(C11),32.5(C12),46.8(C13),123.8(C14),214.3(C15),65.7(C16),27.3(C17),22.0(C18),28.5(C19),15.2(C20),21.3(CH3CO),170.1(CH3CO)。

化合物3:白色无定形粉末,根据HRESIMS中的准分子离子峰m/z585.292 9 [M+HCOO]-(calcd for C29H45O12,585.292 3)计算出分子式为C28H44O10。通过对其1H NMR和13C NMR谱分析,发现化合物3与化合物1和2为同一骨架类型化合物,不同的地方在于化合物3的核磁图谱中明显存在1个六碳糖,可以推断化合物3为海松烷苷类化合物。此外,存在1个乙酰基 [δH2.10 s(3H),δC21.3、173.0]。根据上述推断,结合文献[15]结果对比,确定化合物3为2,16-dihydroxyl-15-keto-2-acetoxy-ent-pimar-8(14)-ene-16-O-β-D-glucopyranoside。核磁13C NMR数据归属如下(δ): 41.3(C1),65.9(C2),81.5(C3),39.9(C4),49.9(C5),22.6(C6),36.5(C7),142.9(C8),52.0(C9),40.5(C10),21.3(C11),33.5(C12),48.7(C13),125.5(C14),213.5(C15),72.4(C16),27.5(C17),28.5(C18),22.4(C19),16.0(C20),21.3(CH3CO),173.0(CH3CO),104.2(C1′),75.0(C2′),78.2(C3′),71.5(C4′),77.6(C5′),72.4(C6′)。

化合物4:白色无定形粉末,通过HRESIMS483.295 2 [M+H]+和核磁13C NMR推断其分子式为C26H42O8,化合物4的1H和13C NMR数据与化合物3非常接近,推断化合物4为化合物3的同系列物质,不同之处如下:乙酰基消失了,连氧的次甲基碳只剩下1个,多了1个脂肪族的亚甲基。由此,可以推断化合物4是在化合物3的结构上消去了乙酰化的羟基。通过与文献[9]进行比对,发现核磁数据完全一致。核磁13C NMR数据归属如下(δ):40.5(C1),67.2(C2),80.0(C3),39.5(C4),48.5(C5),21.3(C6),36.7(C7),143.3(C8),51.9(C9),40.4(C10),22.8(C11),33.5(C12),48.6(C13),125.2(C14),213.7(C15),72.4(C16),27.5(C17),29.3(C18),22.7(C19),16.0(C20),104.2(C1′),75.0(C2′),78.1(C3′),71.5(C4′),77.6(C5′),62.7(C6′)。

3.2 抑菌试验结果

从表1可见,化合物1~4对6种口腔致龋浮游菌均有明显的抑制作用;化合物3和4的MIC值均明显小于化合物1和2,表明化合物3和4对浮游菌的抑菌效果好于化合物1和2;聚乙二醇溶剂对照组没有抑菌作用。从6种不同的菌株上看,4种化合物均对变形链球菌(Streptococcusmutans)的MIC值最小,抑菌效果强于其他5类致龋菌。在MBECTM-Device的桩钉表面,细菌可形成良好的生物膜。化合物1~4对口腔生物膜细菌的抑制作用也较强,MBEC值在33.2~100.2 μg/mL之间。

表1 化合物1~4对致龋菌MIC值及对生物膜细菌MBEC值

4 讨论

本文采用多种色谱技术对滇金石斛的化学成分进行分离,得到了4个对映海松烷型二萜化合物,虽然该类化合物在金石斛属植物中已有报道[16-17],但该类对映海松烷型二萜是首次从滇金石斛中分离得到,确证了在分类学上的近缘关系。

本文的抑菌试验结果显示,化合物3和4的抑菌活性明显强于化合物1和2,通过波谱结构解析发现化合物3和4的结构中具有化合物1和2所没有的亲水性葡萄糖取代基,提示亲水性的葡萄糖取代基为活性取代基,为后续开展构效关系提供参考。另外,从4种化合物对6类龋齿菌的抑菌效果可见,4种化合物均对变形链球菌的抑菌效果最好,化合物3和4对变形链球菌的MIC值在10 μg/mL左右。对植物提取物和天然化合物的抑菌分析的研究中,普遍认为代谢产物的MIC值高于100 μg/mL时几乎是缺乏抑菌活性的,如分离的化合物最低抑制微生物的生长浓度低于10.0 μg/mL被认为是较有研究前途的,可作为新的抗感染药物的研究前体[18-19],提示在寻找新的龋齿根管治疗冲洗剂时,化合物3和4可以被进一步研究和开发。

本研究对化合物的抑菌作用机制仍不够深入,后续可针对化合物对致龋菌产酸和黏附作用的影响进行研究,同时可探索亲水性葡萄糖取代基在抑菌效果中的作用。