山西省中生代侵入岩新认识

2020-05-07张玉生李建荣张诚孙华刘伟东侯冬红毛永栋孙杰

张玉生,李建荣,张诚,孙华,刘伟东,侯冬红,毛永栋,孙杰

(山西省地质调查院,太原 030001)

0 引言

山西省位于华北陆块区中南部,地理坐标为110°14′~114°35′E,34°35′~40°45′N。山西印支期侵入岩分布于雁北地区;燕山期中酸性侵入岩分布于北东和南西两端,特别是恒山—五台山地区,约占其80%,燕山期碱性偏碱性侵入岩主要分布于山西的中部[1]。前人已对山西省中生代侵入岩开展众多研究,对岩石成因仍有不同认识:20世纪80年代前体现较多的是多旋回观;之后的区域地质调查报告认为是底侵拆沉机制下垂向增生的板内构造环境,受控于伊泽崎板块向古华北板块俯冲作用的远距离效应[2];华北北缘侵入岩是对西伯利亚板块向华北板块消减的响应[3-4],是软流圈对加厚岩石圈的部分熔融,经壳幔混合形成,淡色花岗岩是分离结晶晚期的残余岩浆[5-17];富碱侵入岩是伸展背景下富集地幔部分熔融的产物[18-24];是下地壳麻粒岩部分熔融或超级地幔柱的产物[25-27]。

前人对构造岩浆带的划分均是在统一滨太平洋体系下的讨论。但据笔者综合分析研究认为,山西省南北两端的中生代侵入岩,并不具有由东向西的分带特征,反而有南北向的演化趋势;而中部的侵入岩东西向分带性却很明显。本文据侵入岩时空分布、岩石特征及构造属性,运用板块俯冲火成岩发育和演化的极性理论,进行了岩浆系列和岩浆带划分,或许对悬而未解的板块构造登陆问题有所借鉴。

1 中生代侵入岩的岩石组合特征

通过详细研究侵入体的地质、岩石特征,以及600多个岩石化学、200多个微量元素和稀土元素及同位素样品资料,将山西省内中生代侵入岩划分为碱性偏碱性系列、亚碱性(基性)中性—酸性系列和A型花岗岩(酸性)系列。但有些复式岩体既有亚碱性系列,又有A型花岗岩系列,本文将其划归至相应的岩浆系列。

1.1 碱性偏碱性系列

山西省碱性偏碱性系列[1,24]包括中晚三叠世、晚侏罗世和早白垩世3期。中晚三叠世侵入岩分布于山西北部的阳高青尖坡、右玉滴水沿和晋冀交界的天镇罗家沟等地,晚侏罗世侵入岩分布于山西南部的平陆南头岭和垣曲望仙等地,早白垩世侵入岩集中分布于山西中西部临县紫金山、中部交城—古交狐偃山和临汾塔儿山—二峰山、中东部平顺—壶关—陵川等地(图1),产状呈岩株或岩床状。

Ⅰ.南兴蒙中生代岩浆岩带;Ⅰ1.华北北缘碱性偏碱性岩浆亚带;Ⅰ2.大青山—冀北中酸性叠加岩浆亚带;Ⅱ.华北东部中生代岩浆岩带;Ⅱ1.山西中部碱性偏碱性岩浆亚带;Ⅱ2.吕梁—太行(燕山)基—中酸性岩浆亚带;Ⅲ.北秦岭中生代岩浆岩带;Ⅲ1.中条—嵩山碱性偏碱性亚带;Ⅲ2.晋豫中酸性叠加岩浆岩亚带;1.青尖坡序列;2.滴水沿岩体;3.罗家沟碱性杂岩(床);4.七对沟序列;5.采凉山脉岩;6.连石窑序列;7.朱家沟序列;8.六棱山岩体;9.灵丘序列;10.大泉沟序列;11.孙(家)庄序列;12.大马军营序列;13.南高山序列;14.滩上序列;15.恒山—五台山脉岩;16.岔口序列;17.黄土坡序列;18.义兴寨序列;19.铁瓦殿序列;20.上石窑序列;21.紫金山序列;22.狐偃山序列;23.塔儿山—二峰山序列;24.西安里杂岩带;25.孤(峰)山序列;26.金牛寺序列;27.王茅序列;28.蚕坊序列;29.三门峡序列;30.望仙序列;31.南头岭序列

图1 山西省中生代侵入岩分布及岩浆岩带划分

Fig.1IntrusionrockdistributionandmagmaticrockbeltsdivisionofMesozoicinShanxiProvince

中晚三叠世侵入岩呈近EW或NEE向,岩石组合包括石英二长(斑)岩、角闪石英正长斑岩和碱长-霞石正长岩,副矿物组合为磁铁矿+磷灰石+锆石型;晚侏罗世岩体呈NEE向,岩石组合为花岗斑岩、石英二长(斑)岩,副矿物组合为磁铁矿+磷灰石+榍石型。上述2个时代(类)岩体,在QAPF岩石分类图(图2(a))中,投点均由2至4区向6′至9′区演化,有向碱性程度增高的演化特征。

(a)北部三叠纪和南部侏罗纪碱性偏碱性岩QAPF图解(b)中部早白垩世碱性偏碱性侵入岩QAPF图解(c)北—西北部晚侏罗世中酸性侵入岩QAPF图解

1a.富英岩;1b.富石英花岗岩;2.碱性长石花岗岩;3.花岗岩;3a.正长花岗岩;3b.二长花岗岩;4.花岗闪长岩;5.英云闪长岩;6*.石英碱性长石正长岩;7*.石英正长岩;8*.石英二长岩;9*.石英二长闪长岩/石英二长辉长岩;10*.石英闪长岩/石英辉长岩/石英斜长岩;6.碱性长石正长岩;7.正长岩;8.二长岩;9.二长闪长岩/二长辉长岩;10.闪长岩/辉长岩/斜长岩;6′.含似长石碱性长石正长岩;7′.含似长石正长岩;8′.含似长石二长岩;9′.含似长石二长岩/二长辉长岩;10′.含似长石闪长岩/辉长岩;11.似长石正长岩;12.似长石二长正长岩;13.似长二长闪长岩/似长二长辉岩;14.似长闪长岩/似长石辉长岩;15.似长岩;Q.石英;A.碱性长石;P.斜长石;F.似长石;M.暗色矿物含量,%

图2 山西省中生代侵入岩QAPF分类图解[28]

Fig.2DiagramofQAPFforMesozoicintrusionrocksinShanxiProvince[28]

早白垩世侵入岩,总体呈近SN向的3个岩浆岩带。不同岩性表现为呈半环状套叠型式产出,侵入体形态呈“松塔状”“岩盖状”和“卵形状”等[24],中酸性岩与基性岩和基(超)性包体密切共生。东部西安里杂岩,岩性为偏碱性的基性—中性岩组合;中部塔儿山—二峰山区和狐偃山区,属偏碱性的中性—酸性岩及弱碱性岩组合;西部紫金山区仅出现碱性岩组合。在QAPF岩石分类图(图2(b))中,由东向西,主要分布于10、10′至6*、11区,即沿A—P向左下方、偏碱性向碱性(似长石增多)演化。里特曼指数(σ43)绝大多数大于3.3,紫金山序列多大于7.0,最高达52.07,符合钾质火成岩的特征[29]。

该系列岩石含较高Cr、Co、Ni,Rb/Sr多在0.01~0.12,87Sr/86Sr为0.704 2~0.707 6,δEu均在1左右,εNd(t)值大多在-7.8~-18.2,少数为-6.0~-0.5,143Nd/144Nd为0.511 7~0.512 6,锆石176Hf/177Hf为0.282 121~0.282 229,εHf(t)值为-23.5~-16.4,在εNd(t)-(87Sr/86Sr)i关系图中位于EMI型富集地幔附近,岩浆来源于EMI型富集地幔的部分熔融,在锆石Hf同位素演化图上显示有少量壳源物质参与[16,18,22]。

1.2 亚碱性(基性)中性—酸性系列

亚碱性(基性)中性—酸性系列分布于山西南北两端中生代构造强烈活动区[1,12]。北部分布于晋北—晋西北,与南兴蒙造山带呈断续相连状;中北部呈NWW向分布于吕梁—太行山区,向北东与燕山造山带(西端)相连;南部分布于中条山—临汾断陷盆地,与秦岭造山带相连(位于其北部弧形转折端)。岩体有单一岩性的,但往往为复式岩体,形成环状或脉状、小岩体穿插状。复式岩体表现为呈同心圆状及半环状套叠式产出,产状多呈岩株状,少数为岩床和岩脉。

岩性组合发育完整的演化顺序。晋北—晋西北为二长(闪长)岩+石英闪长岩→石英二长闪长岩→石英二长岩+二长花岗岩;中部吕梁—太行山区为二长辉(闪)长岩→石英二长闪长岩+花岗闪长岩→石英二长岩+二长花岗岩→钾长(碱长)花岗岩;南部中条山区为石英二长岩+二长花岗岩→二长花岗岩(+碱长花岗岩)。岩性以中酸性为主,基性、酸性岩所占比例较小。里特曼指数大多分布在0.99~3.30,仅灵丘序列中基性岩为3.15~7.18,属偏碱性系列,以其低铁镁(MgO含量<6%)钙和Cr,高Sr、Ba和钛铝及碱,暗色矿物以辉石为主,区别于西安里杂岩带(MgO含量最高16.38%、暗色矿物以角闪石为主),可能有壳源物质混染、未与地幔楔交换,归入亚碱性系列。这与发育软流圈地幔上涌柱(邯郸柱)有关[26-27]。岩石属常见的非(亚)碱性(suhalkaline)岩石系列[28],大体符合Bowen反应系列。

该系列岩体中多含呈柳叶状、水滴状的基性—超基性微粒包体,有时可见暗色矿物富集呈“布丁”状,并被寄主岩混合和改造,这种中酸性岩类与基性包体在时空上有密切的共生关系,表明岩浆混合作用在中酸性岩类的成因中起着重要作用,揭示岩浆快速侵位的特征。在QAPF分类图中,晋北—晋西北岩体样品投点(图2(c))从北向南,中部吕梁—太行山区岩石投点(图2(d))从东向西,均有由10区或14区向左上方展布的演化趋势。山西南部在QAP分类图(图2(e))中,从南向北,由8*、9*区向左上方展布。结合Rr/Sr比值多小于0.46,Sm/Nd比值为0.14~0.29,87Sr/86Sr比值为0.703 8~0.708 6,εNd(t)值为-6.133(滩上序列),-15.60~-19.08(其他亚碱性序列),206Pb/204Pb为16.210~17.459,143Nd/144Nd比值为0.511 5~0.511 7(较低),是由地壳与富集地幔的熔浆混合形成[5-17,28]。

1.3 A型花岗岩(酸性)系列

A型花岗岩(酸性)系列,分布于山西省南北两端的中生代构造强烈活动区,岩石主要包括分布于恒山—五台山中部、近SN向出露的岔口序列、黄土坡序列和铁瓦殿序列,呈SSE—SE向延伸;还有在该线两侧与亚碱性(基性)中性—酸性系列共生、呈隐爆角砾岩筒状产出、规模较小的侵入体(义兴寨序列);另有晋北西的石窑序列和晋北的七对沟序列。

根据岩石化学特征,岩石属酸性系列,岩性组合为黑(二)云母花岗岩→含角闪黑云母花岗岩→花岗斑岩→石英斑岩,岩石组合简单,以淡色为特征。在矿物组合、化学成分上均变化不大,主要差异体现在结构、构造上。矿物组成显示,正长石(主要为条纹长石)含量高,斜长石(钙长石含量An20~25%)含量低,石英含量高(>25%),暗色矿物以黑云母为主,部分含角闪石和白云母。副矿物组合较简单,硫化物种类和含量均较少,常出现黄玉、钍石和独居石等。其岩石化学显示含较高的SiO2(>70%),贫Al2O3(<14%,多在12%~13%)、低CaO、MgO,K2O+Na2O含量在8%左右,高FeO/MgO,高场强元素(HFSE)富集。在QAP分类图(图2(f))中岩石投点分布于2、3b区,具富硅钾的特征。Rr/Sr均大于1,最高达35.69;87Sr/86Sr比值较高(0.728 8),δEu小于0.7,里特曼指数(σ43)均小于3.0,山德指数(ACNK)均大于1,为过铝质岩类,与Whalen的壳源A型花岗岩平均值一致[28]。

2 岩浆形成构造环境判别及其演化趋势

岩浆的产生和演化,一直是地质学家研究的重大课题,由于地球化学的复杂性和多解性,利用岩石成分的判别并不总有效,正确的是把判别图解与地质学、岩相学、构造学和同位素学结合起来。

2.1 碱性偏碱性系列和亚碱性(基性)中性—中酸性系列

2.1.1 中深成侵入岩类

在花岗岩类SiO2-lg(CaO/Na2O+K2O)构造环境判别图解(图3(a),(b))中,碱性偏碱性岩系列,除西安里杂岩的少数样品投入洋内岛弧外,大多数落入大陆边缘弧和大陆岛弧范围内,其他序列的绝大多数样品投入大陆边缘弧左侧,钾质火成岩构造环境判别图为后碰撞弧。山西北部中晚三叠世由北向南,为青尖坡序列→滴水沿序列→罗家沟杂岩(床)序列;山西南部晚侏罗世由南向北,为南头岭序列→望仙序列;山西省中部早白垩世,由南东向北西,为西安里杂岩→塔儿山—二峰山序列→狐偃山序列→紫金山序列,均具有向贫硅钙(富钾钠)演化,即由大陆岛弧→大陆边缘弧→后碰撞弧过渡,有向弧成熟度增加的演化趋势[28],属深源浅成岩石[29]。

(c) 壳幔混合源成因系列钙碱性岩[28](d) 壳源A型花岗岩Nb-Y-Ce图解[29]

WA.大陆边缘弧;CI.大陆岛弧;IO.洋内岛弧;A1.属非造山板内花岗岩,与大陆裂谷环境或地幔热点(地幔羽)有关;A2.属于后碰撞或后造山环境,一般为大陆边缘

图3 构造环境判别图[28-29]

Fig.3Distinguishingdiagramsoftectonicsettings[28-29]

而亚碱性(基性)中性—中酸性系列,绝大多数样品投入大陆边缘弧和大陆岛弧范围内(图3(c))。山西北部的大青山—冀北岩浆岩亚带,由北向南,为连石窑序列→朱家沟序列→六棱山序列→大马军营序列;山西中部的吕梁—太行岩浆岩亚带,由南东向北西,为灵丘序列+滩上序列→孙(家)庄序列→大泉沟序列,有向富硅贫钙(富钾钠)变化,具有向弧成熟度增加的演化趋势。

山西南部的晋豫叠加岩浆亚带(图3(c)),表现为南北两端的孤(峰)山和三门峡序列,分布于左上侧,岩石富钙(贫钾钠)贫硅,而中部的金牛寺、王茅和蚕坊序列分布于右下侧,富硅贫钙(富钾钠),这可能与中条山地区存在软流圈地幔上涌柱有关[27],应属浅源地幔柱。

2.1.2 (基性)中性—中酸(碱)性脉岩

山西省广泛发育侵入岩脉,特别是恒山—五台山和采凉山地区,有的为与中生代中深成侵入岩相关性和相似性较好的专属性脉岩,也有关联性不大或不明显的区域性脉岩。长期以来,多将中酸性和碱性岩脉划归中生代,而把基性—超基性岩脉(如煌斑岩、似金伯利岩,压力大)并入新生代。据最新资料,基性—超基性岩也应属中生代:① 邵济安等[30]对大同市口泉—云岗一带煌斑岩岩墙(床)取得(229±11) Ma 的Rb-Sr等时线年龄值;② 2012年柳林测区1∶5万区调获得柳林尖家沟似金伯利岩144 Ma的锆石U-Pb同位素年龄,且与中生代紫金山序列同处于SN向构造带上;③ 应县水门沟似金伯利岩呈脉状或火山口相的特征与区域上中生代脉岩或火山喷发岩相似;④ 柳林似金伯利岩和煌斑岩类原始地幔标准化微量元素蛛网图均具明显的Nb、Ta和Ti负异常,显示板块俯冲的造山带属性。可见少部分基性—超基性岩应属中生代。这样无论晚三叠世、晚侏罗世还是早白垩世,在岩石地球化学方面均显示双峰式(中性岩较少)的特征。过碱性岩与钙碱性岩共生、不同来源岩石并存、成分变化谱系很宽、岩浆活动广泛分布是山根拆沉作用的标志,揭示属后造山(post-orogenic)环境[28]。

以上各系列,均具高碱和锶、低钇和镱、高Sr/Y和La/Yb特征。微量元素蛛网图,呈富大离子亲石元素(LILE)和轻稀土(LREE)、亏损高场强元素(HFSE)和重稀土(HREE)特征,具明显Ba负异常的双峰式或不具Ba负异常的大隆式右倾型,明显的Nb、Ta负异常、明显或不明显的Zr、Hf负异常,与典型同碰撞花岗岩(COLG)和岛弧花岗岩(VAG)相似。在各亚带的早期序列中存在具(高)镁安山岩(HMA、MA)的样品,具负的εNd(t)值,这些特征均反映碰撞造山带或俯冲弧靠近内陆一侧的构造属性,即陆壳基底上的岩浆弧,高压巨(斑)晶的存在揭示发育分离结晶作用[28]。稀土元素配分曲线多无Eu异常,标志着加厚陆壳的存在,或者说具山根的造山带环境[28];而朱家沟和六棱山序列有弱负Eu异常,罗家沟杂岩具明显负Eu异常,但其曲线并不是典型的“V”字型,而呈左陡右平的“L”型,邓晋福[28]认为是基性岩低压部分熔融形成。罗家沟杂岩可能与俯冲板块后撤导致大陆伸展有关。

2.2 A型花岗岩系列

在Nb-Y-Ce图解(图3(d))中A型花岗岩均落入A1区,属非造山板内花岗岩,与大陆裂谷环境有关。从南向北,有Ce增高、Nb降低的特征,结合Eu负异常降低,表明地壳厚度有增厚的趋势,这也具板块俯冲造山带演化的极性。在洋中脊花岗岩标准化微量元素蛛网图上,呈明显Ba负异常的双峰式,不明显的Nb、Ta(槽)和Zr、Hf负异常,与Pearce提供的同碰撞花岗岩(COLG)和板内花岗岩(WPG)相似;球粒陨石标准化稀土元素配分曲线呈右倾“V”字型—近对称“V”字(海鸥)型,属板内花岗岩(WPG)类,但板块俯冲作用为其提供热能和含水溶液[28]。

结果表明,山西省中生代侵入岩均具造山带火成岩特征,在不同时代、不同区段,具有不同岩石地球化学特征、不同的构造环境及演化趋势,但从早到晚均有向弧成熟度增加方向的演化,即具板块俯冲带火成岩发育和演化的极性[28]。

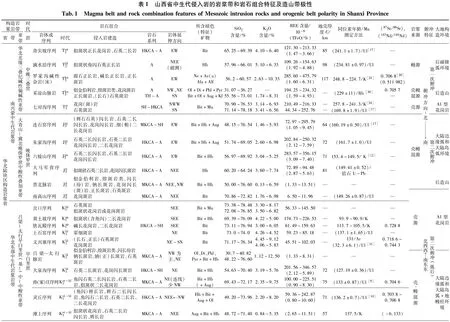

3 中生代侵入岩岩浆岩带划分与造山带极性

本文将山西省中生代侵入岩划归为华北陆块区构造岩浆省,划分为3个造山带体系,其中碱性偏碱性系列和亚碱性(基性)中性—酸性系列,可进一步划分为岩浆亚带,即划分为1个岩浆省(Ⅰ级)、3个岩浆带(Ⅱ级)、6个岩浆亚带(Ⅲ级),A型花岗岩则以其地理上相邻和接近的同位素年龄而划归相应岩浆亚带。现对各个岩浆亚带、岩石序列,在地质、岩石、特征(暗色)矿物、岩石地球化学、岩石系列及同位素特征、岩浆形成时的地壳厚度等方面,对火成岩的发育和演化的极性进行总结(表1,图1)。下面按岩浆(亚)带分别介绍。

3.1 南兴蒙中生代岩浆带(Ⅱ级)

(1)华北北缘三叠纪碱性偏碱性岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体呈近EW向延伸,由北向南,为青尖坡序列→滴水沿序列→罗家沟碱性杂岩(床),所含暗色(特征)矿物有Bit→Hb+Bit→Ne+Ae(a)+Ala,岩石系列为HKCA→SH→A,SiO2含量平均值为68.58%→62.36%→58.33%,K2O含量平均值为5.22%→5.59%→6.25%,岩浆形成时的地壳厚度(km)为85→98→117,同位素年龄(Ma)为241→234→248.8~224.7。

(2)大青山—冀北晚侏罗世中酸性叠加岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体均呈近EW向延伸,由北向南,为连石窑序列→朱家沟序列→六棱山序列→大马军营序列,暗色(特征)矿物为Aug+Hb+Bit→Hb+Bit→Hb,岩石系列MKCA→HKCA→SH→A,K2O含量平均值3.70%→5.02%→4.15%→4.56%,岩浆形成时的地壳厚度(km)为64→72→71→76,稀土总量平均值(10-6)202.58→224.29→319.86→78.38,同位素年龄(Ma)为160.19→161.70→153.4~149.5→149.41。刘红涛等[4]认为是对西伯利亚板块向华北板块消减的响应。

3.2 北秦岭中生代岩浆带(Ⅱ级)

(1)中条(—嵩山)晚侏罗世偏碱性岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体呈NEE向延伸,由南向北,为南岭头序列→望仙序列,所含暗色矿物有Hb+Bit→Hb,岩石系列为(HKCA→)SH→A,SiO2含量平均值66.66%→56.17%,K2O含量平均值5.08%→4.44%,岩浆形成时的地壳厚度(km)为84→87。同位素年龄(Ma)为150.3→142.1,望仙序列的年龄值虽在早白垩世范围,但明显要比中酸性岩类的135.5~117.7 Ma大,郑亚东等[3]推测扬子与华北板块的后碰撞可能持续到侏罗纪,因此该值可能偏小,应为晚侏罗世。

(2)晋豫早白垩世中酸性叠加岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体呈NEE向延伸,由南向北,为三门峡序列→蚕坊序列→王茅序列→金牛寺序列→孤山序列,所含暗色矿物中部Hb+Bit+(Di),两侧为Hb+Bit,岩石系列多为HKCA,少数为MKCA、个别为A,SiO2平均值63.78%→66.86%→66.32%→70.32→64.14%,K2O平均值3.15%→3.54%→3.64%→3.36%→2.98%;岩浆形成时的地壳厚度(km)为54→56→66→54→51,同位素年龄(Ma)135.5~117.7→132.26~129.2→134.4~131.5→133.09→133~132.2;黄汲清和任纪舜等[33]认为秦岭造山带是加里东期至燕山期的多旋回复合造山带。

3.3 华北东部中生代岩浆带(Ⅱ级)

(1)山西中部早白垩世碱性偏碱性岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体均呈近SN向延伸,由东向西,为西安里杂岩体→塔儿山—二峰山序列→狐偃山序列→紫金山序列,由偏碱性→碱性,特征(暗色)矿物有Hb+Gro+Opx+Ol→Hb+Aug+Ae(a)+Ala→Hb+Ne+Alp+Di+Ann,岩石系列为TH→MKCA→HKCA→SH→A,SiO2含量平均值为54.04%→62.48%→60.64%→54.89%,K2O含量平均值为1.95%→4.45%→5.50%→7.79%,岩浆形成时的地壳厚度(km)为36→79→100→146,同位素年龄(Ma)为131~123.4→133.9~124.7→130~114→138.7~125.0。岩石矿物学特征:斜长石含量由多到少,正长石含量由少变多,石英含量在偏碱性岩组合中由少到多,但到碱性岩组合中骤减,强碱性岩组合中不再出现,而出现霞石;辉石含霓石分子(Ac)由少到多,副矿物含量减少,特征副矿物黑榴石增多、锆石减少,Sr初始比值及εNd(t)值具降低的特征[24],这些演化既表现连续性,又表现明显的阶段性。

(2)吕梁—太行(燕山)早白垩世(基性)中性—中酸性岩浆亚带(Ⅲ级)。该亚带侵入体呈NEE和NW向延伸,由南(南东)向北(北西),为滩上序列+灵丘序列→孙(家)庄序列→大泉沟序列,岩性呈基性→中酸性变化,部分单个复式岩体即可显示从南东到北西岩性由基性—中性向中(酸)性变化的特征,所含暗色(特征)矿物为Aug+Ol→Bit+Hb,岩石系列为TH→MKCA→HKCA→SH→A,SiO2含量平均值为63.93%→59.55%→64.95%→63.65%,K2O含量平均值为3.41%→3.88%→4.62%→4.06%,岩浆形成时的地壳厚度(km)为58→70→75→72,同位素年龄(Ma)为136.2~135.4→133→127。

上述6个Ⅲ级岩浆亚带均显示,形成时代由早到晚,岩石的碱(酸)性程度逐渐增强,陆壳厚度越来越厚及构造分带明显,具造山带火成岩发育和演化的极性[28]。大马军营和紫金山岩浆形成时的地壳厚度在短距离内具较大差别也被陈凌等[31]据远震波(38.5°N,南北差异)证实。

4 岩浆形成过程讨论

山西省中生代侵入岩与经典和近代造山带的火成岩系具有明显的可比性,但板块边缘并不在山西省境内,无法观察到威尔逊旋回的全过程,仅发育其后3个阶段。下面参考经典造山带的火成岩系,推演岩浆产生和演化的过程。

4.1 南兴蒙中生代岩浆岩带

中晚三叠世安尼—卡尼期,西伯利亚板块从北向南,向华北板块之下俯冲[3-4,35],可能为海沟一带的俯冲,山西距缝合带较远,仅岩石圈地幔到达,深度大,俯冲板片和上覆地幔楔及少量地壳部分熔融的混浆,经结晶分离作用,由北至南,形成青尖坡序列(亚碱性—碱性)→滴水沿序列(碱性)→罗家沟碱杂岩床(过碱性)。构造环境属后碰撞弧,晚期大陆伸展裂解。

在后造山(post-orogenic)阶段(瑞替期),在晋北阴山一带形成(超)基性—中酸(碱)性(采凉山)脉岩,它限定一个造山作用旋回的结束;受板块俯冲加热和热液作用下,在地壳底部的熔浆就位于地壳超浅部形成石英斑岩,在地壳中部的熔浆就位于地壳的中浅部形成花岗斑岩[28],构成七对沟序列A型花岗岩。铕负异常由石英斑岩→花岗斑岩减小,反映岩浆来源深度抬升。

晚侏罗世牛津—提塘期,西伯利亚板块再一次由北向南,向华北板块俯冲[3-4,35],此时可能为弧后盆地的俯冲,缝合带相比三叠纪要靠南,并受三叠纪俯冲预加热的作用下,俯冲岩石圈均到达区内,俯冲板块和大陆根或软流圈与下地壳部分熔融的混浆,形成连石窑序列→朱家沟序列(基性—酸性)→六棱山序列→大马军营序列(中酸性)的大陆岛弧花岗岩和大陆边缘弧花岗岩,并在浑源—灵丘一带形成近EW向延伸[34]的髫髻山—土城子期火山(沉积)岩。随后在山西北部形成后造山阶段(提塘期)的中酸性(晋北)脉岩。

4.2 北秦岭中生代岩浆岩带

晚侏罗世提塘期,扬子板块从南向北,向华北板块之下俯冲[2-3],同样仅岩石圈地幔到达山西南部,侵入时大陆根仍然存在,陆壳厚度大,俯冲板片和上覆地幔楔及少量下地壳的熔融的混浆,经分离结晶作用,由南至北,形成南岭头序列(偏碱性—碱性)→望仙序列(碱性)。

早白垩世欧特里夫期,扬子板块再一次向华北板块俯冲[2-3],相比晚侏罗世缝合带可能靠北,在受晚侏罗世预加热作用下,俯冲的岩石圈地幔和地壳均到达区内,深度较小,俯冲板块和上覆地幔楔(大陆根)或软流圈及下地壳部分熔融的混浆,由南至北,形成亚碱性系列的三门峡→蚕坊→王茅→金牛寺→孤(峰)山等序列的大陆岛弧花岗岩和大陆边缘弧花岗岩。

由表1可知,该岩浆岩带中部蚕坊、王茅和金牛寺等序列的SiO2、K2O含量较高,TFeO、MgO较低,而南北的三门峡和孤山序列的SiO2、K2O含量较低、TFeO、MgO较高。邢作云等[27]通过地震层析成像成果研究认为,在中条山区(山西垣曲至河南新安之间)存在一小型地幔上涌柱,柱头深为65~70 km,这与运用K60计算的形成岩体51~59 km的地壳厚度大体一致,该区存在地幔柱。但εNd(t)均为负值和岩浆演化极性,揭示由板块俯冲诱发而成。岩石的中酸性和低碱度,可能暗示地幔柱仅起加热作用,岩浆来源于俯冲板片流体/熔体交代的地幔楔和下地壳。

中条山区的闪长玢岩、花岗闪长斑岩、长石斑岩、霏细斑岩、石英斑岩和正长斑岩等中酸性(晋南)脉岩,为后造山花岗岩和A型花岗岩,标志着造山作用旋回的结束。

4.3 华北东部中生代岩浆带

早白垩世早期(凡兰吟—欧特里夫),古太平洋板块向华北板块俯冲[2-3],由于缝合带距山西较远,仅有岩石圈地幔俯冲至山西中部(或到达时地壳已熔化)形成EMI型富集地幔,深度大,富集地幔和上覆地幔楔及少量下地壳部分熔融的混浆,结晶分离快速上升[28],由南东向北西,形成西安里杂岩带(亚碱性—偏碱性)→塔儿山—二峰山序列(偏碱性—碱性)→狐偃山序列(碱性)→紫金山序列(过碱性),并形成晋中南专属性脉岩。而山东莱芜岩体(132.8 Ma)→河南东冶岩体(127.1 Ma)→西安里岩体(127.7 Ma)→塔儿山序列(124.9 Ma),在同一纬度带上[1,32],向西越来越晚,而狐偃山和紫金山序列的连线呈NW向,可能反映板块俯冲方向由EW向NW的转变。

早白垩世中期(欧特里夫—巴雷姆),古太平洋板块再次向华北板块俯冲[2-3],岩石圈地幔和下地壳均到达区内,在灵丘一带诱发软流圈地幔上涌柱(邯郸柱向北延伸的柱头,深65~75 km[27-28],这与前述运用K60计算的形成岩体71 km的地壳平均厚度大体符合),地幔柱顶冠和下地壳的熔浆混合,侵入形成灵丘序列偏碱性的中基性侵入岩,火山喷发形成早白垩世张家口期至义县期的上叠式火山(沉积)岩和火山机构[34]。

随后板块继续向西俯冲,俯冲板片、上覆地幔楔或软流圈和下地壳的熔浆混合,由南东向北西,形成滩上+灵丘序列(中性—酸性岩部分)→孙家庄序列(中性—酸性)→大泉沟序列(中酸性)的大陆岛弧和大陆边缘弧花岗岩。五台山南部—灵丘南山,中酸性岩体呈NEE向延伸,而五台山北部—恒山地区岩体呈NW、NE向的变化,可能代表了古太平洋板块向华北板块俯冲方向由NNW(斜向俯冲)向NW(正向俯冲)转变。部分(如小彦)岩体由SE向NW,岩性由基性向酸性的变化,可能代表板块俯冲的方向。稍后形成后造山的吕梁—太行脉岩,伴随着板块俯冲,形成呈角砾岩筒产出的义兴寨序列石英斑岩、花岗斑岩[36]和上石窑霏细斑岩,属A型花岗岩。

在早白垩世晚期(阿普特)(120~100 Ma)[26,37],在板块俯冲加热、水和挥发分对地壳的作用下,形成岔口序列石英斑岩和铁瓦殿、黄土坡和岔口序列的黑云母花岗岩、花岗斑岩,同时形成区域性唐河断裂,并将中生代火山岩分隔成四周被断裂围限的断陷火山盆地。岩体呈SE—SSE向延伸,与唐河断裂方向一致,据断裂的擦痕线理求得最大张应力轴为近水平NE向,其可能是古太平洋板块向华北板块俯冲作用形成的张性断裂。

郑亚东等[3]认为阴山—燕山造山带中西段构造线以EW向为主。山西境内北部和南部均明显发育近EW向的拗陷盆地、褶皱和断裂;逆冲推覆断层的断面产状、擦痕等显示了近SN向的挤压应力场。大同盆地大同组北薄南厚,显示明显的边缘上超,反映了沉积时北高南低的古地形条件[17],存在差异升降。近EW向褶皱北部开阔、中部平缓、南部紧闭,北部和中部均被NNE向褶皱改造。山西中部沁水盆地仅在西缘和西北缘沉积了侏罗系?(天池河组和茹去组,其强氧化的红层特征已有人认为应属白垩系,茹去组中特征的狼鳍鱼化石的形成时代更可能为早白垩世)。燕山地区的断陷火山盆地,近EW向的中晚侏罗世火山岩,被NE向的早白垩世火山岩不整合覆盖[34],表明构造应力场由三叠纪—侏罗纪的近SN向→早白垩世的NW向演化,即由古亚洲洋构造域→滨太平洋构造域,逐渐转换的大陆动力学过程。

综上所述,碱性偏碱性和亚碱性(基性)中性—中酸性系列,岩浆来源主要为俯冲板块和上覆地幔楔或软流圈地幔熔融的新生物质(辉长岩和闪长岩),或/和太古宙—古元古代的大陆根和下地壳再熔融产生的再生花岗质的混浆,后经结晶分离作用形成。而A型花岗岩与板块俯冲后的地壳伸展和重熔有关,板块俯冲作用为其提供了热能和含水溶液[28]。

5 结论

(1)山西省中生代侵入岩可划分为3个岩浆系列:碱性偏碱性岩系列、亚碱性(基性)中性—中(酸)性岩系列和A型花岗岩(酸性)系列。

(2)碱性偏碱性和亚碱性(基性)中性—中酸性系列,可划分为3个中生代岩浆带(Ⅱ级):南兴蒙岩浆带、北秦岭岩浆带和华北东部岩浆带,各个岩浆带均可划分为2个岩浆亚带,A型花岗岩以其接近的同位素年龄而划归相邻的岩浆亚带。

(3)每个岩浆亚带,在岩体的地质、岩石、岩石地球化学、同位素特征、岩浆形成时的地壳厚度和构造环境等方面,均具有板块俯冲造山带火成岩的特征和发育及演化的极性。

致谢:在本文撰写过程中,与王权正高级工程师、孙占亮正高级工程师、魏荣珠正高级工程师进行过多次深入讨论,山西省地质调查院基础调查研究中心提供了丰富资料,在此表示衷心的感谢。