南方山地丘陵区地质灾害调查工程主要进展与成果

2020-05-07铁永波徐勇张勇魏云杰杨秀元张泰丽谭建民

铁永波,徐勇,张勇,魏云杰,杨秀元,张泰丽,谭建民

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,成都 610081;2.中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉 430205 ;3.中国地质科学院探矿工艺研究所,成都 611734;4.中国地质环境监测院,北京 100081;5.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,保定 071051;6.中国地质调查局南京地质调查中心,南京 210016)

0 引言

“南方山地丘陵区地质灾害调查工程”由中国地质调查局2019年设立,工作周期为2019—2021年。该工程以“支撑服务国家和地方防灾减灾需求”为定位,主要开展地质灾害的早期识别、风险评价、监测预警、防灾减灾等方面的方法研究和高精度调查的引领示范。在此基础上,支撑服务于南方山地丘陵区国家重大战略工程实施、自然资源部地质灾害防治中心建设、区域地质灾害防治规划制定及地方政府的防灾减灾工作。

“南方山地丘陵区地质灾害调查工程”研究区范围的界定总体以我国南方自然地理分界线秦岭—淮河为界,结合地质灾害数据管理具有行政职能的特点,部分省(市、自治区)则结合行政区域对边界进行调整,使其在行政区划上具有完整性[1-2]。基于以上原则,工程共涉及14个省(市、自治区),面积超过250万km2。围绕工程定位及目标,主要在川西山区、怒江流域、澜沧江流域、三峡库区、武陵山区、大别罗霄山区和浙江丽水7大地质灾害高发易发区设置7个二级项目,分别为“川西山区城镇灾害地质调查”“怒江流域泸水—芒市段灾害地质调查”“澜沧江德钦—兰坪段灾害地质调查”“三峡库区万州至巫山段城镇灾害地质调查”“武陵山黔渝地区灾害地质调查”“大别—罗霄山区城镇灾害地质调查”以及“浙江丽水地区灾害地质调查”。

研究区地形地貌、地质构造、气象等自然条件复杂,人类工程活动频繁,给区域性地质灾害发育分布规律的调查研究工作带来了很大挑战[3-4]。2019年,该工程在区域地质灾害发育规律认识[5-14]、典型地质灾害成因机制研究[15-24]、地质灾害调查技术方法应用[25-36]、支撑服务国家重大战略实施及科普[37-39]等方面取得了一批阶段性成果:全面推行“在线化”地质灾害调查,上传地质灾害调查数据6 523个到地质云平台,实现了在线查询;系统总结了区内16.53万处地质灾害点的发育分布规律及危害现状,编制了地质灾害易发分区评价图;初步提出了基于光学遥感、InSAR、LiDAR等不同技术方法在南方不同地形地貌单元及不同植被覆盖区地质灾害调查与早期识别中的适用性[30-32];初步形成了区内高山峡谷型城镇、库区临江型城镇、岩溶塌陷型城镇及丘陵缓坡型不同类型城镇1∶1万比例尺地质灾害风险调查与评价技术;开展了区内不同类型地质灾害形成机理研究;形成了与川藏铁路某特大桥设计方案变更、川藏铁路某车站选址、云南省德钦县搬迁规划、万州区大周镇旅游规划与防灾减灾有机融合的应用服务等成果,获部级领导批示1次,提交地质调查专报1份,成果被部、局要情收录11次,收到地方应用证明(函)10份和感谢信8封,实现科技成果市场转化近2 000万元。

1 主要进展与成果

1.1 提升了区内地质灾害发育分布规律的认识水平

在系统收集和分析研究区已有地质灾害调查研究资料的基础上,总结了全区地质灾害发育分布规律。区内共分布地质灾害16.53万处,其中滑坡为最主要类型,占全区地质灾害总数的50%以上;其次为崩塌、泥石流及地面塌陷等。西部深切河谷区主要发育崩滑流灾害,常沿深切河谷和断裂构造呈带状分布,主要受活动断裂带、河谷斜坡卸荷、短时强降雨和地震等条件控制,易形成大型地质灾害及次生灾害链,突发性特征明显[15-16,36];中部中山陡坡区的地质灾害类型主要以滑坡、地面塌陷为主,规模多为中-小型,多沿区内河流、集镇、交通干线、工矿区等集中分布,受红层及灰岩等岩性的影响显著,在叠加库水位波动、人类工程活动及暴雨等条件下极易发生灾害[6-7,9,11-12];东部丘陵缓坡区地质灾害以发育中-小规模滑坡及崩塌等为主,地质灾害主要受凝灰岩、花岗岩等强风化残坡积层、次级断裂及人类工程活动等不利条件组合控制,同时叠加台风暴雨和强烈人类工程活动(切坡建房)等,具有群发性的特点[13-14,23-24](图1)。

图1 南方山地丘陵区地质灾害分布特征

Fig.1DistributioncharacteristicsofgeologicalhazardsinhillyareaofsouthernChina

据有关资料统计,2010—2019年近10 年间,区内年均发生地质灾害约1万处,年均死亡人数近250人,直接经济损失约26.6亿元。其中,2010年地质灾害发生的数量最多,约26 930处。从地质灾害发生数量的区域特征上看,年均地质灾害发生数量大于1 000处的主要集中在四川、湖南及江西等省。总体上看,近10年来区内地质灾害的发生数量、死亡人数和直接经济损失等均有明显的下降趋势,年均地质灾害发生数量具有更加集中的特征(图2)。

图2 2010—2019年间南方山地丘陵区发生的地质灾害数量统计

Fig.2QuantitystatisticsofgeologicalhazardsinhillyareaofsouthernChinafrom2010to2019

1.2 推进了基于“空-天-地”一体化技术的高精度地质灾害调查

南方山地丘陵区涉及的范围广、面积大,跨越多个地质构造及地貌单元,其控灾因素复杂多样,不同技术方法在不同类型地区的适用性和应用效果仍在不断地探索之中。围绕解决“空-天-地”一体化技术方法在区内不同地质灾害孕灾背景条件下的适用性问题,采用一般调查区1∶5万比例尺、重点区1∶1万比例尺的精度,基于星载和机载等遥感技术,结合地面调查、工程地质钻探、物探等多种技术手段,开展了不同精度的地质灾害调查[30-32],重点研究地形、植被覆盖率等下垫面差异性对调查的影响。在川西山区、武陵山区、三峡库区及浙江丽水等7个典型地区开展了基于光学遥感、InSAR、LiDAR、三维倾斜摄影以及贴近式摄影等技术的地质灾害调查与早期识别,并对比分析了各类技术手段在不同地区的应用效果(图3)。研究结果表明:

(1)在西部高山峡谷区,受地形高差大、构造活动强烈及气候高寒等因素的影响,植被覆盖率相对较低,深切河谷区斜坡发育,光学遥感、InSAR及LiDAR以其技术优势在地质灾害调查和早期识别中可以发挥重要作用,取得较好的效果。“空-天-地”一体化技术能够解决许多无人区或地面调查难以到达区域的地质灾害信息获取问题(图4),但有时也会因为地形垂直高差大、风速高等因素而使该技术的应用受到一定制约。

(2)在中部高陡岸坡区,星载和机载遥感技术在地质灾害调查与识别中效果会受到明显限制,一方面是因为这些地区的植被覆盖普遍较好,另一方面是因为河谷深切后地质灾害发育的临空面多以垂直侵蚀为主,存在岸坡临空面与星载和机载探测方向夹角过小的现象,导致有效探测点密度降低。

(1)林农的技术基础薄弱。林农是进行林业技术推广的主要对象,林农进行林业种植的水平高低不一,具有专业的林业技术的农户占很少一部分的数量,所以,对林农来说,他们的整体素质还是比较低的,大大阻碍了林业技术推广工作。

(3)在东部丘陵地区,光学遥感效果相对较好,但InSAR和机载LiDAR等效果较差,主要原因是这些地区降雨充沛,气候温暖,植被覆盖率高,遮挡了遥感探测波的穿透能力。

基于对南方7个不同地质灾害高易发区的应用实践,初步形成了每种技术方法在南方山地丘陵区不同条件下地质灾害调查应用中的优劣势总结与分析。

图3 基于InSAR技术的川西雅砻江深切河谷区典型变形滑坡识别结果

Fig.3DeformationrecognitionoftypicallandslidesinthedeepvalleyofYalongRiverinWestSichuanbasedonInSARtechnology

图4 基于机载LiDAR和贴近摄影技术的高山峡谷区地质灾害调查应用

Fig.4ApplicationofUAVLiDARandclosephotographytechnologyingeologicalhazardssurveyinmountainandcanyonarea

1.3 初步形成多尺度的地质灾害风险调查与评价技术方法

(1)初步形成1∶1万比例尺典型城镇地质灾害风险评价技术方法。基于城镇所处地貌部位、威胁城镇的不同类型地质灾害成因机制及成灾模式,划分出南方山地丘陵区具有代表性和典型性的高山峡谷型、丘陵切坡型、库区水位涨落型及岩溶塌陷型4种城镇。通过对不同类型城镇地质灾害调查与风险评价实例研究,形成了针对不同类型城镇的地质灾害风险调查与评价技术方法,为下一步不同类型城镇地质灾害风险评价技术指南的形成奠定了基础。如西部高山峡谷型城镇遭受的潜在地质灾害威胁主要来自后山高陡斜坡;丘陵切坡型城镇潜在地质灾害威胁主要来自城镇后山失稳的人工切坡,适宜采用地面调查和勘察技术相结合的方法开展重点调查评价;三峡库区库水位涨落型城镇遭受的潜在地质灾害威胁主要来自因水位变动引起的地表滑坡蠕变,适宜采用地面调查、勘察及短周期监测技术相结合的方法开展重点调查评价;岩溶塌陷型城镇遭受的潜在地质灾害威胁主要来自地下的岩溶,适宜采用地面调查和勘察相结合的方法开展重点调查评价。

以高山峡谷区(四川省康定市炉城镇、云南省德钦县城)、三峡库区水位涨落型城镇(重庆市万州区大周镇)、岩溶塌陷型城镇(重庆市彭水县)及丘陵切坡型城镇(浙江省丽水市松阳县象溪镇)等典型城镇为例,开展了1∶1万比例尺城镇地质灾害风险评价,初步形成了评价流程与技术。基于地形地貌、地质条件等孕灾背景条件为一体的综合斜坡单元结构,主要结合大比例尺地形数据和地面1∶1万比例尺高精度地质灾害调查进行综合划分,大大提高了地质灾害危险区范围圈定的精度,为地质灾害危险性的精细化评价提供了更加可靠的依据(图 5(a))。考虑山区城镇建筑结构和功能的多元性特点,基于GeoEye卫星和无人机航空摄影的高分辨率影像,采用机器学习和图像识别的自动提取技术,提升了大范围承灾体的识别效率,丰富了地质灾害自动化和智能化评价技术方法(图5(b))。遥感技术的成功应用,使城镇地质灾害风险评价结果及分区精度都得到了显著提高,为地方集镇规划提供了丰富的地质依据(图5(c))。

(a) 地质灾害斜坡单元划分

(c) 地质灾害风险等级图5 三峡库区大周镇地质灾害风险评价Fig.5 Geological hazards risk assessment of Dazhou town in Three Gorges reservoir area

(2)开展1∶2 000比例尺单体地质灾害风险评价。对于单体地质灾害的评价,已有的评价精度存在偏低的问题[26]。如何提高单体地质灾害风险评价的精细化程度,是本工程重点关注的内容之一。以武陵山区典型地质灾害为例,开展了1∶2 000比例尺单体地质灾害定量风险评价。根据野外实际调(勘)查和工程地质测绘数据,基于地质灾害破坏概率理论,计算得到了不同工况下地质灾害的危险性。根据现场调查、访问,确定承灾体信息,结合滑坡形成机理和运动过程模拟计算结果,考虑灾害作用强度的空间差异性,对承灾体易损性进行了计算。采用地质灾害风险计算方法,对地质灾害影响范围内承灾体的经济和人员风险实施了评估,形成了基于地质灾害破坏概率理论与地质灾害作用强度数值仿真分析的单体地质灾害定量风险评价技术方法[6],为单体地质灾害风险定量评价工作做出了示范(图6)。

(a) 武陵山区龙峰村一组滑坡建筑物风险

(b) 武陵山区龙峰村一组滑坡室内人员风险

图6 武陵山区典型滑坡在不同暴雨工况下地质灾害风险评价结果Fig.6 Risk assessment of typical landslide under different precipitation conditions in Wuling mountainous area

1.4 初步形成区内典型地质灾害监测预警网络

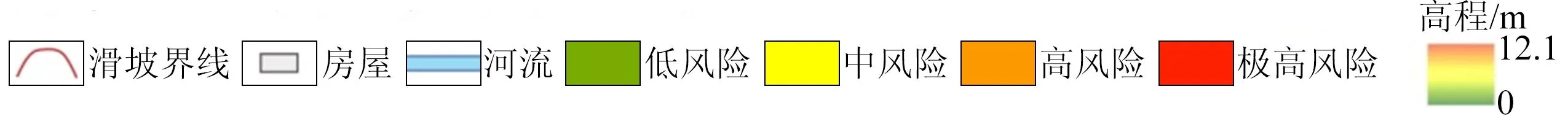

2019年在川西山区、怒江流域、澜沧江流域、三峡库区、武陵山区、大别罗霄山区及浙江丽水7个重点地区建成14处典型地质灾害监测预警点,分别代表了南方山地丘陵区不同灾害成因、孕灾背景及诱发因素等具有区域代表性的地质灾害类型(表1)。

表1 2019年已建成典型地质灾害监测预警点统计Tab.1 Statistics of typical geological hazards monitoring and early warning sites built in 2019

(续表)

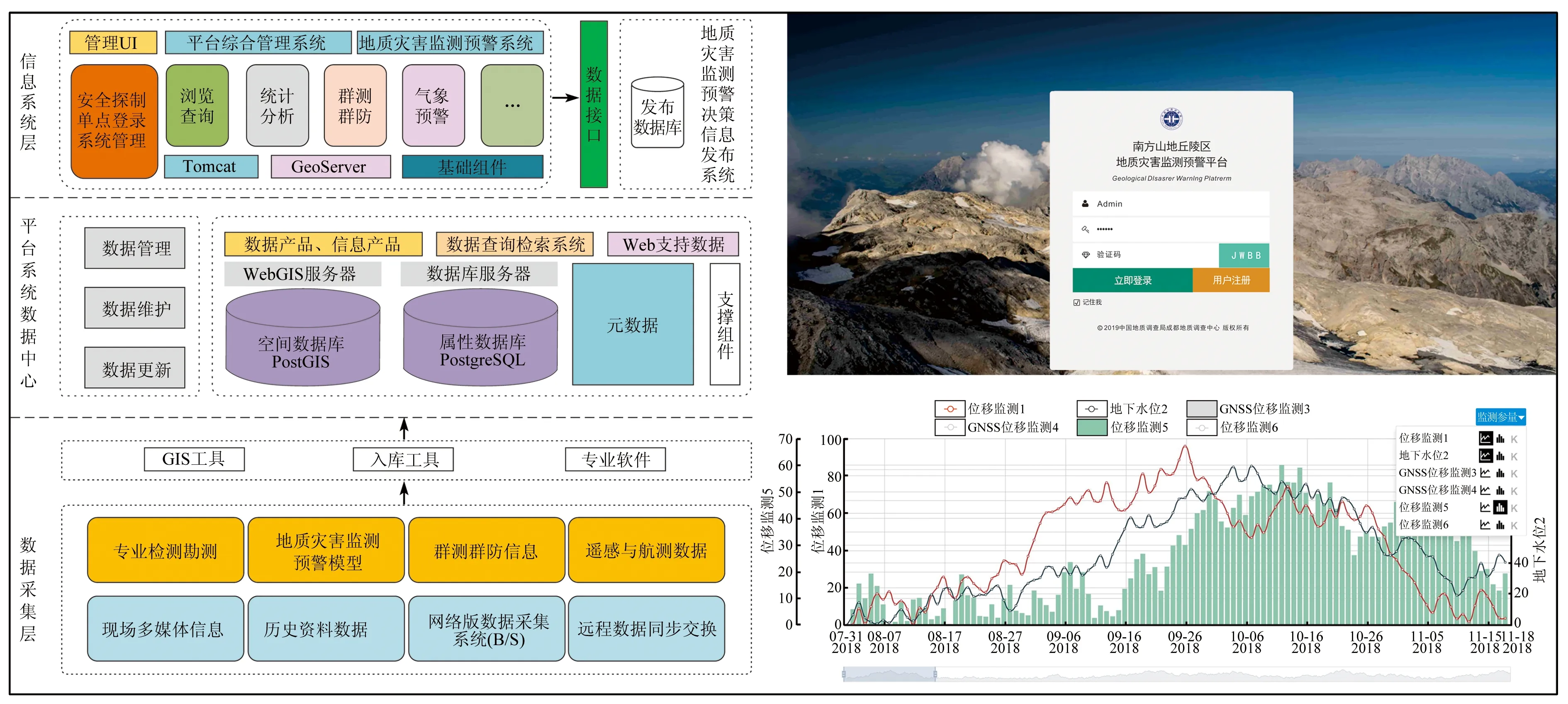

在地质灾害监测预警部署上,主要采用“地表+深部”监测相结合的思路,在地面部署基于全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)、地表裂缝计等技术的地表位移监测,在地下部署基于测斜仪等技术的深部位移监测,形成从地表到地下于一体的立体监测。同时结合地方政府建立的群测群防体系,形成“人防+技防”于一体的交互验证和校核模式,提升了地质灾害全天候实时监测预警能力。在此基础上,采用B/S结构研发了南方山地丘陵区地质灾害监测预警平台,实现了多类型设备数据格式的接入和集中管理,形成了地质灾害数据管理-应急-监测数据传输-统计与分析于一体的多要素数据管理平台。典型地质灾害监测点数据的接入为区内不同孕灾背景及类型的地质灾害监测数据的统计分析、形成机理分析等提供了基础(图7)。

图7 南方山地丘陵区地质灾害监测预警平台Fig.7 Monitoring and early warning and alert system of geological hazards in hilly area of southern China

1.5 创新地质灾害形成机理与减灾技术研究

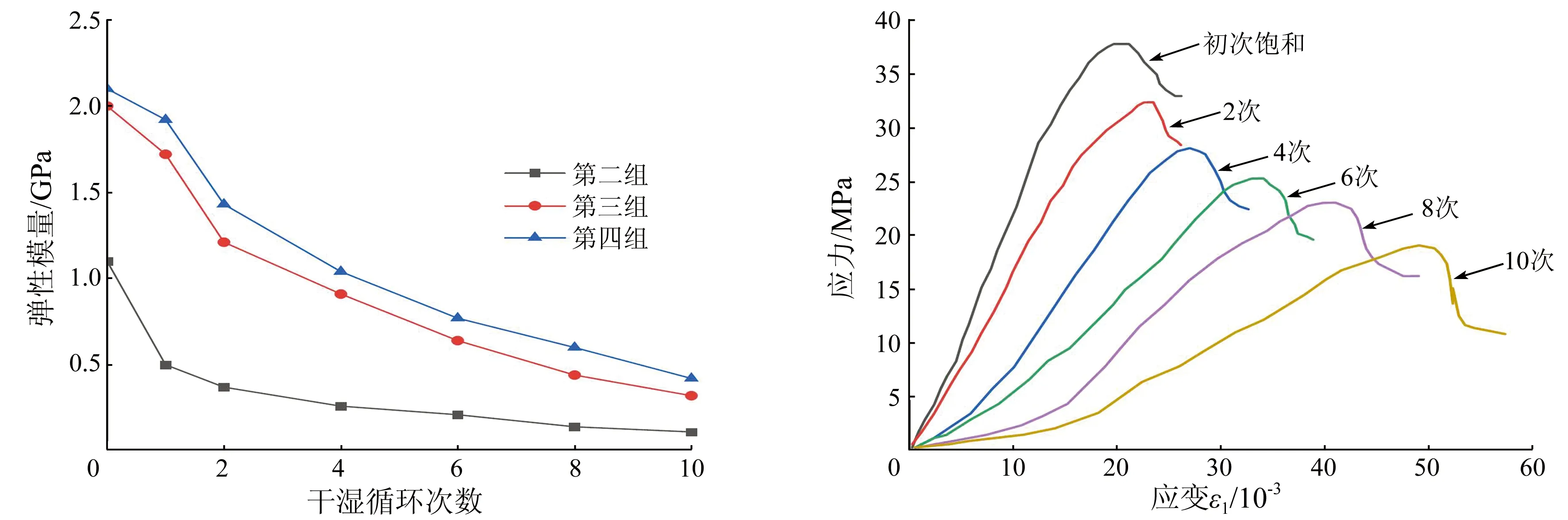

(1)初步揭示了三峡库区侏罗纪红层岩体在干湿循环作用下的岩体劣化规律。针对三峡库区库水位涨落对岩体产生干湿交替循环后形成的劣化、崩解及破坏问题,以三峡库区侏罗纪砂岩、泥岩为对象,采用岩样崩解实验、CT(Computed Tomography)扫描实验、扫描电镜(Scanning Electron Microscope,SEM)实验、能谱(Energy Dispersive Spectrometer,EDS)测试实验及岩样单轴抗压强度等试验手段,开展了红层边坡崩解致灾机理研究(图8)。

图8 三峡库区侏罗纪砂岩在不同次数干湿循环作用下的力学参数变化特征Fig.8 Degradation and stress-strain curve of Jurassic sandstone under the condition of dry and wet cycle in Three Gorges reservoir area

结果表明:在干湿循环过程中,水分子沿着岩样中的微裂纹、微裂隙和颗粒之间接触面等结构面向岩体内部渗透,产生的润滑、软化作用降低了岩体内摩擦系数和黏聚力;岩样中的长石、方解石和黏土矿物在水溶液中易发生溶解、迁移、扩散等化学反应,并与水溶液发生离子交换,岩石的矿物成分和微观结构发生改变。同时,试样中的蒙脱石、伊利石等黏土矿物,在饱水的过程中发生吸水膨胀。由于黏土矿物的渗水速率极低,岩石吸水过程中内部与表面不能同步膨胀,导致试样表层出现拉应力,进而出现拉裂破坏,产生细微裂纹,而岩样内部的微裂纹、裂隙分布区,尤其是裂纹、裂隙尖端的塑性区域,是水-岩物理、化学作用及渗透作用的活跃地带。在水压作用下,裂纹端点处产生的应力集中,容易诱发裂纹扩张,更有利于水分子在岩样中的内渗、外渗和渗透通道的形成,进而为水-岩物理、化学作用提供了更多的反应表面,使水溶液与造岩矿物、黏土矿物、胶结物发生水-岩作用的概率增大、速度加快。随着干湿循环作用的增加,岩样内部的损伤不断累积,微孔隙和裂隙不断发展并逐渐贯通,细微观裂纹、裂隙逐渐向宏观裂纹、裂隙转变。随着干湿循环作用次数增加,矿物颗粒之间的孔隙、裂纹逐渐发育,次生孔隙率逐渐增加,试样的微观结构逐渐由致密变得松散。也正是这些微观结构变化的累积发展导致了红层软岩宏观物理力学特性的劣化。

(2)发现了封闭气体的传力作用对土质滑坡稳定的不利影响。针对赣南地区花岗岩风化砂土和变质岩残积黏土滑坡的成因机制问题,采用室内非饱和土持水性能试验、三轴强度试验以及现场原位试验监测等手段,从土体水力-力学性能衰减和雨水作用特征等角度入手开展了边坡失稳机理研究。结果表明,大气降雨会造成地表土体暂态饱和,地表以下非饱和区内的气体被暂态封闭,非饱和区的孔隙气被压缩,压力随降雨入渗迅速增大。密封气体能将地表饱和区的水压力传导并作用于地下水位面,增大深部孔隙水压力,对滑坡稳定性产生不利影响,降雨结束后气压则会缓慢消散(图 9)。

研究揭示了边坡失稳破坏过程中不可忽视的气体作用,对以往研究中认为气体阻隔入渗对边坡稳定性有利的认识提出了相反的结论和证据。

(3)创新地质灾害监测预警设备研发。针对地质灾害监测预警及工程防治中遇到的难题,分别研制完成了3通道地声监测站、无线裂缝计监测设备、滑坡分层含水量监测系统、压电式雨量计监测设备、滑坡深部倾角计监测设备和2 000 kN玄武岩纤维筋预应力自由锚索等地质灾害监测预警装置及工程防治材料,目前正在推广应用。其中无线裂缝计、压电式雨量计和倾角计3种普适型地质灾害监测设备及2 000 kN玄武岩纤维筋预应力自由锚索达到了行业领先水平。滑坡深部全孔测斜仪为柔性测斜阵列,根据钻孔深度定制,可获取钻孔孔底至孔口的全孔深测斜数据,完全匹配钻孔深度,每节探头均安装有加速度传感器和磁场传感器,探头可测量钻孔倾斜方向及倾斜角度,能全面监测滑坡深部位移变形状况。滑坡分层含水量监测系统采用介电测量原理,其传感器在国内率先使用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)外壳与环氧树脂双层封装,摆脱了传统人工标定时带来的误差问题,具备了更加良好的一致性与互换性,在大批量应用与对比测量时均具有明显优势。地声监测装置通过借鉴微地震地面监测震源的原理,探索采用阵列式声波监测技术,在灾害发生实时预警的基础上,快速计算出泥石流运动速度及方量等,能有效提高泥石流发生时的预警精度。

图9 赣南地区典型土质边坡失稳破坏与空隙气关联性实验结果

Fig.9RelationbetweensoilslopefailureandvoidgasbasedonexperimentresultsinSouthJiangxi

2 地质调查成果支撑服务成效

(1)有力支撑国家重大工程——川藏铁路的规划建设。围绕川藏铁路雅安—康定段重要车站选址区及重要桥梁和隧道边坡稳定性问题,部署了多尺度的高精度地质灾害调查,包括1∶5万比例尺地质灾害调查2 250 km2、1∶1万地质灾害调查400 km2及川藏铁路沿线12处可能对铁路有影响的典型地质灾害及边坡勘查。向铁路部门提出的优化选线和防灾减灾建议得到了采纳,为川藏铁路某车站选址、某特大桥设计方案变更提供了重要的地质依据。相关成果收到铁路部门回函2份,上报地质调查专报1份。

(2)有效服务于乌蒙山区和赣州地区防灾减灾工作。在乌蒙山区和赣州地区建成6处地质灾害专业化、自动化监测预警点,为当地受地质灾害威胁的场镇、当地百姓500余人及3 000万元的生命财产安全保驾护航。为乌蒙山、赣州等贫困山区地质灾害管理者及监测预警人员开展汛期地质灾害培训、应急演练等近20次,累计培训人数达3 600余名,有效提升了自然资源管理部门汛期地质灾害应急处置能力和水平。编制了具有藏族特色及赣州地区人工削坡建房诱发地质灾害的科普宣传图册与防灾减灾手册,并发放地质灾害防灾减灾挂图及宣传材料300余份,提高了民众防灾减灾意识,从源头上降低了各种人类工程活动诱发的地质灾害风险,有效避免了因灾返贫、致贫情况,起到了公益性地质灾害调查评价成果有效支撑服务于地方防灾减灾的示范作用,也为地方政府汛期防灾减灾提供了多渠道的技术支持。

(3)支撑服务自然资源部及地方政府防灾减灾。派出技术力量参与西藏自治区金沙江白格滑坡应急监测与调查、云南省昭通市巧家县“9·5”滑坡应急抢险与排查、浙江省“8·10”永嘉滑坡应急处置、四川宜宾“6·22”长宁地震地质灾害应急调查以及自然资源部西南地区和东南沿海地区汛期地质灾害巡查等工作。积极协助四川省甘孜州、重庆市万州区、江西省赣州市等7个地方政府开展地质灾害应急调查、排查等近20次,有力支持了地方政府的防灾减灾工作。累计为各地方政府编制应急调查报告8份,提出防灾减灾建议5条,避免近200人伤亡。尤其是在协助云南省自然资源厅完成《云南省德钦县县城地质灾害避灾搬迁必要性论证总体设计方案》和《云南省德钦县拟搬迁区自然资源条件比选技术论证总体设计方案》编写方面收到了显著成效,得到云南省自然资源厅的高度认可。同时,基于1∶5万比例尺的高精度地质灾害调查技术方法还为西藏自治区5个县的1∶5万比例尺地质灾害详细调查提供了技术指导,很好地推进了地质灾害调查技术方法的应用示范。

3 未来工作部署

“南方山地丘陵区地质灾害调查工程”将继续围绕南方山地丘陵区地质灾害早期识别、监测预警、风险评价、支撑服务、机理研究、科技创新、地质灾害科学普及和人才团队建设等内容部署相关工作,主要安排如下:

(1)在2019年已初步查明川西山区等7个重点地区50 110处地质灾害的主要类型、规模及危害等基本特征基础上,下一步将部署区域灾害现状及趋势评价工作,形成成果图件、图集和防灾减灾建议报告,开展南方山地丘陵区地质灾害区划研究,深入分析区内地质灾害孕灾背景条件。

(2)以系统科学为指导,探索内、外动力耦合作用下高山峡谷型堵江灾害链、台风地质灾害等典型和重大地质灾害的控灾机制及成灾模式,综合分析不同地质灾害类型与大地构造单元、地层岩性、断裂带及暴雨中心等控制要素之间的相互关联性,进一步揭示南方山地丘陵区典型地质灾害形成机理。

(3)进一步开展基于综合遥感技术的南方山地丘陵区地质灾害的调查与早期识别技术方法应用研究,总结各类技术在不同类型地区应用的优势与局限性,提出各类技术的优化组合模式并形成技术指南,提升对我国南方山地丘陵区地质灾害发育分布规律的认识水平,为国家重大战略实施过程中的地质环境安全提供技术支撑。

(4)2020年,将应用和推广地质灾害普适型监测预警装备应用示范,建成南方山地丘陵区不同类型地质灾害监测预警示范点17处,在区域地质灾害监测预警数据分析的基础上优化地质灾害监测预警模型,提高对典型地质灾害的监测预警精度。

(5)在对南方山地丘陵区城镇分类的基础上,重点开展高山峡谷型、丘陵缓坡型等典型城镇的地质灾害风险评价,形成地质灾害风险评价管控报告及图系,为山区城镇国土空间规划提供地质依据,初步形成典型城镇地质灾害风险调查评价技术指南,探索区内城镇地质灾害风险源头管控机制。

(6)创新地质灾害调查技术方法,重点围绕城镇地质灾害风险调查评价理论,在创新千米级超深水平随钻定向取心钻进技术、玄武岩纤维筋预应力自由锚索研发、地质灾害人工智能判识技术方法等方面,部署相关的调查与研究工作,解决地质灾害调查、勘察及防治过程中遇到的关键技术难题,力争部分技术达到国内领先水平。

(7)大力提升工程地质灾害科学普及能力,创新地质灾害知识的科普产品内容、形式及普及途径,策划地质灾害科普基地建设方案,针对不同群体需求尝试地质灾害科普舞台剧、科普绘本等多样化产品的开发,探索南方山地丘陵区不同类型地质灾害科普基地建设与研学旅行相结合的新途径。