西藏朗杰学群复理石粒度特征及沉积环境分析

2020-05-07张立国王金贵王硕杨鑫朋程洲侯德华陈圆圆

张立国,王金贵,王硕,杨鑫朋,程洲,侯德华,陈圆圆

(河北省区域地质调查院,廊坊 065000)

0 引言

西藏朗杰学群作为雅鲁藏布江结合带的主体,对研究新特提斯构造运动具有重要意义。雅鲁藏布江结合带为现今世界上最年轻的结合带,备受世界各地学者的关注,对其研究从未间断过。但认识上存在较大分岐:1∶25万泽当幅区域地质调查[1]将朗杰学群划分为姐德秀组、江雄组和宋热组3个部分,认为其整体为一套呈复式向斜样式的半深海复理石沉积;《西藏自治区区域地质志》[2]和《西藏自治区岩石地层》[3]将朗杰学群归并于修康群;1∶5万曲德贡幅和琼果幅区域地质调查[4]认为其整体为一套Ω型构造样式的复式背斜。

近年来,随着大洋板块地层学(Ocean Plate Stratigraphy)的兴起[5],人们开始重新认识它的存在。通过西藏桑耶地区1∶5万区域地质调查[6]发现,朗杰学群整体为弱变质强变形的构造岩片,呈叠瓦状逆冲构造样式,地层多重复叠置、局部缺失,呈局部有序、整体无序的特征,构造层次多为浅层次构造,以脆性变形为主,少见韧性变形特征,属俯冲增生杂岩系的斜坡相浊积岩。本文根据野外资料,对其岩石组合、基本层序、沉积相等方面进行总结归纳,结合粒度分析对其沉积环境进行探讨。

1 研究区地质概况

朗杰学群主要分布在雅鲁藏布江结合带东段拉孜—曲松地层分区,挟持于南、北2条蛇绿混杂岩带之间,北界为雅鲁藏布江蛇绿混杂岩带南界断裂,南界为白朗以东强堆—邛多江—扎日玉门蛇绿混杂岩带断裂,呈近EW向展布。东起雅鲁藏布江大拐弯西侧的米林NE向拆离断层,向西经加查、曲松、泽当、贡嘎、羊卓雍错以北、仁布至白朗东强堆,东西长约400 km。朗杰学群东段在加查以南出露宽约40 km,在乃东—琼果南出露宽约35 km;中段在贡嘎以南出露宽约30 km,浪卡子羊卓雍错以北出露宽度12~28 km;西段在仁布一带出露宽度仅700 m(图1(a))[7]。研究区为朗杰学群的创名所在地,主要出露有朗杰学群的江雄组及姐德秀组(图1(b))。

图1 雅鲁藏布江结合带朗杰学群分布图及研究区地质简图[7]

Fig.1DistributionofLangjiexueGroupinYaluTsangpoRiverjunctionzoneandgeologicalsketchinthestudyarea[7]

朗杰学群为一套强变形、弱变质的深水浊积扇沉积物(图2(a)、(b)),岩性组合以变质岩屑长石砂岩、变质长石石英砂岩、粉砂质板岩、绢云绿泥板岩及千枚岩为主,发育槽模、沟模(图2(c))、重荷模、平行层理、斜层理等原始沉积构造,呈局部有序、整体无序的特征,可见鲍马序列且发育包卷层理(图2(d))。

(a)多期构造变形特征(b)箱状褶皱

图2 朗杰学群构造变形及原生沉积特征

Fig.2StructuraldeformationandprimarysedimentarycharacteristicsofLangjiexueGroup

2 基本层序

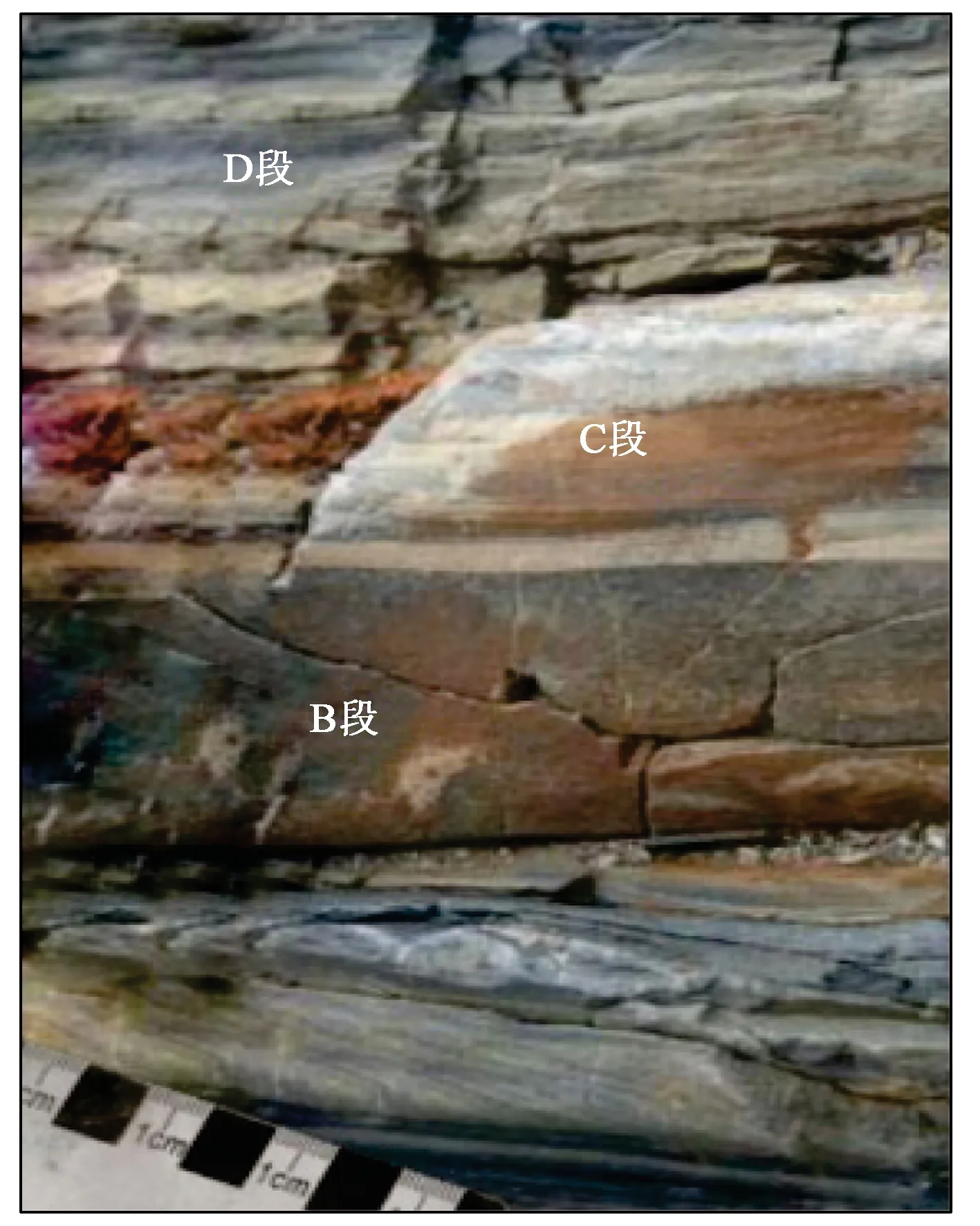

研究区朗杰学群发育不完整的鲍马层序,由于岩石受后期俯冲造山作用影响,大部分沉积构造、岩相特征保留不完整或无法辨识。依据鲍马层序识别特征[8-9],研究区朗杰学群主要发育4种基本层序组合(图3)。

图3 西藏扎囊县朗杰学群基本层序特征Fig.3 Basic sequence characteristics of Langjiexue Group in Zhanang County of Tibet

(1)A型。相当于鲍马层序的A、C段层序组合(图4),为厚层—块状层理、粒序层理发育的细砂岩→粉砂岩,每个韵律厚约0.8 m,二者可见突变接触,细砂岩底面常见底模构造,以重荷模为主,发育于江雄组一段,为底部层位。

图4 朗杰学群A型序列特征Fig.4 Characterization of type A sequence of Langjiexue Group

(2)B型。相当于鲍马层序的B、D段层序组合,为平行层理的细砂岩→深灰色粉砂质板岩,每个韵律厚约0.5 m,二者边界呈突变接触,接触面可见印模发育,局部偶见扁平的深灰色泥砾,底面可见少量冲刷构造,B段发育剥离线理构造,为江雄组一段的主层序。

(3)C型。相当于鲍马层序的B、C、D段层序组合(图5),为平行层理细砂岩→波状层理粉砂岩→平行层理粉砂质泥质板岩,三者多呈渐变过渡。细砂岩中平行层理较常见,底面冲刷构造不明显;粉砂岩中偶见小型斜层理,未见包卷层理;粉砂质泥质板岩中平行层理发育,每个韵律厚约0.3 m,于江雄组二段大量发育。

图5 朗杰学群C型序列特征Fig.5 Characterization of type C sequence of Langjiexue Group

(4)D型。相当于鲍马层序的C、D、E段层序组合,为平行-波状层理的粉砂岩→平行层理粉砂质板岩→水平层理泥质板岩,三者多呈渐变过渡。粉砂岩中偶见小型斜层理;泥质板岩中沉积构造不明显,劈理发育。每个韵律厚约0.2 m,为江雄组二段的顶部层序。

以上A型(A、C段)、B型(B、D段)、C型(B、C、D段)和D型(C、D、E段)4种层序,自下而上,粒度均有由粗变细的趋势,单层厚度有由厚变薄的现象,属于下粗上细的正旋回沉积层序,为典型的浊流沉积物。

3 沉积相分析

朗杰学群为一套具复理石沉积建造的浊流沉积物,底部以厚层—块状砂岩为主,板岩及千枚岩相对较少,局部发育砂砾岩,砂岩厚度较大,局部可见块层发育,发育正韵律层理,反映了物质快速搬运、沉积速率较大的特征,为内扇亚相的主水道微相—中扇亚相的辫状水道微相的沉积体(图6);该段物质成分简单,碎屑主要为石英,分选较好,磨圆稍差,结构成熟度较低,多为杂基支撑结构;鲍马层序见A、C段,少量B、D段,局部可见A、B、E段组合,反映了中扇亚相的辫状水道间微相特征;另外,见有少量扁平状泥质砾石,局部可见大化石,反映江雄组一段处于海水相对变浅、物质快速搬运-沉积的浊积扇内扇—中扇亚相环境[10-12]。

图6 江雄组水道微相砂砾岩特征Fig.6 Characteristics of channel microfacies sandy conglomerate in Jiangxiong Formation

上部以板岩为主,砂岩相对较少,且砂岩层较薄,整体粒度细,整体以反韵律沉积为主,顶部可见原岩为黏土岩和泥质粉砂岩,且顶部层理变薄,矿物成分简单,主要为石英和绢云母,少量斜长石、碳质;颜色较深,多为灰黑色、深灰色,反映了水体较深的缺氧沉积环境。另外,细砂岩中以水平层理为主,偶见斜层理,反映了悬浮沉积作用的特征;常见鲍马层序B、C、D段和C、D、E段,反映了中扇亚相的无沟道漫溢微相—外扇亚相的沉积特征;常见有沙蚕迹化石,表明其形成于稳定、比较封闭的深水浊积扇外扇亚相环境。

综上所述,朗杰学群的沉积过程中整体具有鲍马层序由A、C段向B、C、D段和C、D、E段组合转变的特点,反映了由高流态向低流态转变的特征;发育不同亚相的沉积物,内扇亚相整体粒度较粗,可见主水道亚相的砂砾岩沉积,岩层底面可见槽模,整体表现为向上粒度变细的间断正韵律沉积特征;外扇亚相整体则表现为反韵律的沉积特征,顶部发育正韵律的薄层沉积物,反映了沉积过程中海退—海进的旋回过程。

基本层序、岩石组合综合特征,指示朗杰学群总体形成于大陆斜坡环境,发育海底扇沉积相模式,受后期俯冲造山作用影响,呈现为叠瓦状逆冲岩片构造组合样式。

4 粒度分析

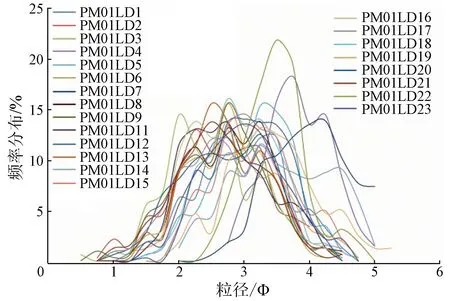

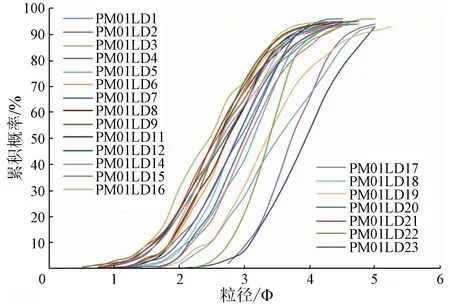

本次研究对朗杰学群内23件样品进行了粒度分析[13-14](表1),对其成熟度、分选性、搬运及沉积的形式进行了探讨。结果表明其矿物成熟度、结构成熟度均较低,分选为中等—较好,显示了近缘快速沉积的浊流特征[15-16]。

表1 朗杰学群粒度分析参数Tab.1 Grain analysis parameters of Langjiexue Group

粒度分析结果表明,平均粒径(Mz)为2.52~3.96 Φ,属中细砂级,与粒度中值Md基本一致,表明搬运介质平均动能稳定且较强。由于分选系数S0存在缺陷,未能包括粗、细尾端的分选特点,本次统计采用标准偏差进行统计,标准偏差(σ1)为0.55~1.03,平均值为0.85,分选中等,少数分选为较好,说明水动力条件稳定。样品偏度(SK1)为0.03~0.64,为正偏态,说明沉积物以粗组分为主,细粒一侧表现为低缓的尾部。峰态(KG)为0.90~1.78,属中等至尖锐峰态,且中部的分选性略高于尾部,表明沉积物被带入新环境后曾经过改造。萨胡判别公式Y浊流∶河流为7.665 1~13.784 4,平均值为9.613 7,<9.843 3(河流与浊流的鉴别值,<9.843 3为浊流沉积,反之为河流沉积),接近浊流沉积平均值7.979 1。以上粒度参数整体与浊流沉积物粒度特征相似。

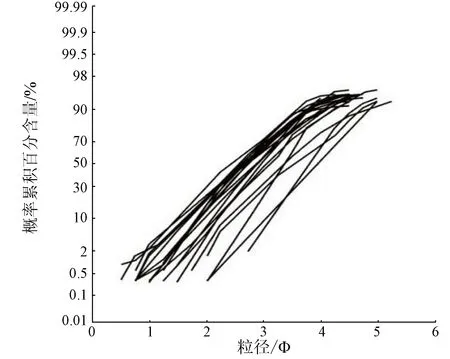

从粒度分析频率曲线(图7)看出,粒度分布范围较宽,单峰不突出,多具肩峰,反映砂岩分选中等,结构成熟度不高。同样在累积曲线图(图8)也可以得到很好的体现,砂岩粒度分布较宽,累积曲线缓倾。概率值累积曲线呈明显的一段式(图9),在C-M图(图10)中,样品点C、M值平行C=M基线分布,说明C值与M值呈线性相关,属于粒序悬浮区,指示沉积物呈递变悬浮搬运。上述这些特征与牵引流存在明显区别,与哈德逊浊积扇和现代深海阿里斯托亚扇的粒度曲线相似,应属重力流沉积中的浊流沉积类型[17]。

图7 粒度频率曲线Fig.7 Grain size frequency curve

图8 粒度累积曲线Fig.8 Grain size cumulative curve

图9 概率值累积曲线Fig.9 Probability cumulative curve

图10 粒度C-M图解Fig.10 Grain size C-M diagram

5 特提斯构造演化探讨

大量的研究资料已经表明,整个三叠纪时期,雅鲁藏布特提斯洋处于扩张发展期,玉门混杂岩带在该时期形成了初始的洋盆[18],该蛇绿混杂岩带内中—晚三叠世硅质岩放射虫证实了该观点[19-22]。同时,混杂岩带的南侧接受早—中三叠世吕村组及晚三叠世涅如组沉积(被动大陆边缘接近活动大陆边缘的沉积环境),北侧接受活动大陆边缘早—中三叠世查曲浦组沉积和晚三叠世(卡尼期)朗杰学群深海浊流沉积,至晚三叠世中期(诺利期)沉积结束,晚三叠世末期处于平缓的过渡阶段。早侏罗世雅鲁藏布特提斯洋处于俯冲消减期[23-25],形成了初始俯冲的代表产物(前弧玄武岩系),并逐渐演化形成成熟的火山岛弧,到晚白垩世结束俯冲消减转化为碰撞造山[26],直至第四纪的高原隆升。

6 结论

(1)朗杰学群整体为一套发育鲍马序列的浊流沉积物,受后期构造变形影响,整体呈强变形、弱变质的特征。

(2)粒度分析结果表明,朗杰学群与哈德逊浊积扇和现代深海阿里斯托亚扇的粒度曲线相似,应属重力流沉积中的浊流沉积类型。

(3)成熟度、分选性、搬运及沉积的形式均指示朗杰学群形成于大陆斜坡环境,发育海底扇相模式。