氢溴酸樟柳碱联合丁苯酞治疗进展性脑梗死改善微循环疗效及神经功能影响的研究

2020-05-07姚青刚申瑞霞

姚青刚,陆 锋,张 梅,申瑞霞,夏 晨

(河北省石家庄市第二医院神经内科,河北 石家庄 050000)

进展性脑梗死(progressive cerebral infarction,PCI)是一种严重的急性脑梗死亚型,其病情变化快、神经功能缺损严重,临床致残率及致死率均较高,目前尚无相关指南或共识以指导临床治疗,因此如何延缓PCI病情进展,改善临床预后成为临床医师重点研究课题之一。目前,临床多采用溶栓药物治疗,但国家卒中数据库统计显示,受多种因素影响,中国重组人组织型纤溶酶原激活物溶栓治疗率仅为1.6%,且溶栓后多伴有急性脑缺血再灌注损伤,加重大脑损伤[1]。有学者报道,脑梗死时,微循环障碍的进行性发展,会启动缺血级联反应,并且神经元缺血也进行性加重,引起不可逆的损伤[2]。由此可见,改善PCI血液微循环对改善临床预后尤为重要。丁苯酞具有多重药物作用,有较强的抗脑缺血作用,并有助于改善中枢神经功能损伤。氢溴酸樟柳碱是一种从茄科植物中提取分离出的有效成分,在治疗中枢神经系统疾病中具有独特优势,可改善缺血性卒中大脑血液循环,具有改善组织灌注、抗氧化、抗神经元凋亡等多重功效。然而,目前对丁苯酞联合氢溴酸樟柳碱治疗PCI的临床报道相对较少。对此,本研究对我院收治的74例PCI患者应用丁苯酞联合氢溴酸樟柳碱治疗,以观察其临床疗效及对微循环、神经功能的影响,从临床数据分析合理治疗PCI的循证学依据。报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2014年8月—2018年7月河北省石家庄市第二医院神经内科收治的PCI患者148例。纳入标准:①均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》的诊断标准,且经头颅CT或(和)MRI检查确诊,均为前循环病变,发病72 h内神经功能症状呈阶梯性或进行性加重,美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分升高≥4分,偏瘫肌力Ⅱ~Ⅲ级;②首次发病;③发病至入院治疗时间≤6 h;④年龄48~75岁;⑤所有患者或家属对治疗方案知情,并自愿签署知情同意书,经医院伦理委员会审批通过。排除标准:①伴有重要器官心肝肾功能障碍者、血液系统疾病、免疫系统疾病、代谢障碍者;②血压及血糖过高者;③血小板计数偏低;④精神疾病史或昏迷者;⑤脑出血及出血倾向疾病者;⑥对本研究用药过敏者;⑦伴有严重感染者、活动性消化性溃疡;⑧近期接受外科手术;⑨近期接受抗凝治疗或肝素钠治疗者;⑩有严重药物不良反应,以及在治疗过程中进行性脑梗死出现血栓形成导致的大面积脑梗死。随机分为对照组和观察组各74例。观察组男性40例,女性34例;年龄48~73岁,平均(58.3±2.4)岁;发病至就诊时间2~6 h,平均(3.5±1.2) h。对照组男性38例,女性36例;年龄50~75岁,平均(60.9±2.1)岁;发病至就诊时间1~5 h,平均(3.7±1.1) h。2组性别、年龄、发病至就诊时间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 对照组给予常规抗栓治疗,包括控制血压、降低颅内压、减轻脑水肿、抗凝、抗血小板、营养脑细胞、预防感染等综合对症支持治疗。观察组在对照组基础上给予丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041,规格100 mL)静脉滴注,100 mL/次,2次/d,2次用药间隔>6 h;氢溴酸樟柳碱注射液(成都市时代第一药物研究所有限公司,国药准字H51023361,规格 1 mL:2 mg)静脉滴注,氢溴酸樟柳碱注射液2 mg+0.9%氯化钠注射液100 mL,1次/d。2组均连续治疗14 d。

1.3观察指标 ①比较2组近期临床疗效;②比较2组治疗前后神经功能缺损程度;③比较2组治疗前后血浆黏度、低切全血黏度、高切全血黏度、纤维蛋白原、血细胞比容;④记录2组用药安全性;⑤随访6个月,比较2组生活质量。

1.4评定标准 参考《美国国立卫生研究院卒中量表》、《中国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识》、病残程度、日常生活能力(activity of daily living,ADL)评定近期疗效[3-4]。基本痊愈:神经缺损症状消失,NIHSS评分减少≥90%,肌力恢复Ⅱ级以上,病残程度0级,可恢复正常工作和生活;显效为大部分神经缺损症状消失,NIHSS评分减少50%~89%,肌力恢复Ⅰ级,病残程度1~3级,可在他人简单协助下基本生活自理;有效为部分神经缺损症状消失,NIHSS评分减少20%~49%,需在他人很大协助下才能生活自理;无效为治疗前后神经缺损症状无改变,NIHSS评分减少<20%,生活完全依赖;恶化为NIHSS评分增加20%以内,患者死亡或需更改治疗方案,经外科手术治疗。临床总有效率=(基本痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。采用《脑卒中专门化生存质量量表(stroke-specific quality of life,SS-QOL)》评定生活质量[5],该量表共包含12个维度49个项目,分别为体能、家庭角色、语言、移动、情绪、个性、自理、社会角色、四维、上肢功能、视力、工作能力,每个项目采用5级评分制(1~5分),得分49~245分,得分越高提示生活质量越高。

1.5统计学方法 应用SPSS 22.0统计学软件分析数据。计量资料比较采用独立样本的t检验和配对t检验,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.12组近期疗效比较 治疗14 d后,观察组临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组近期临床疗效比较 (n=74,例数,%)

2.22组治疗前后神经功能缺损程度比较 治疗前,2组NIHSS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组NIHSS评分均低于治疗前,观察组NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 2组治疗前后NIHSS评分比较 分)

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

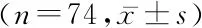

2.32组治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,2组血浆黏度、低切全血黏度、高切全血黏度、纤维蛋白原、血细胞比容差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组血浆黏度、低切全血黏度、高切全血黏度、纤维蛋白原、血细胞比容均低于治疗前,对照组血细胞比容低于治疗前,观察组血浆黏度、低切全血黏度、高切全血黏度、纤维蛋白原、血细胞比容均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

组别血浆黏度(mPa/s)治疗前治疗后低切全血黏度(mPa/s)治疗前治疗后高切全血黏度(mPa/s)治疗前治疗后纤维蛋白原(g/L)治疗前治疗后血细胞比容(%)治疗前治疗后观察组2.29±0.151.18±0.09*12.37±1.487.28±1.07*6.85±0.583.81±0.43*5.69±0.793.25±0.48*50.65±2.9330.22±2.16*对照组2.26±0.171.87±0.0812.41±1.3911.12±1.096.79±0.615.92±0.565.58±0.734.92±0.4550.93±2.1246.58±2.34*t值1.13849.2920.16921.6260.61325.7070.87921.8340.66644.1931P值0.257<0.0010.865<0.0010.540<0.0010.380<0.0010.506<0.001

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

2.42组用药安全性观察 2组均未发生严重药物不良反应,且经血尿常规、肝肾功能、心电图检查无异常改变。

2.52组治疗前后生活质量比较 治疗前,2组SS-QOL评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组SS-QOL评分高于治疗前,观察组SS-QOL评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

表4 2组治疗前后SS-QOL评分比较 分)

*P值<0.05与治疗前比较(配对t检验)

3 讨 论

进展性脑梗死发病率约占脑梗死的26%~45%,当进展性脑梗死发病后,先是局限性脑缺血,进而局部脑组织的微循环障碍持续加重,伴随神经功能障碍也逐渐进展,而且呈阶梯式加重,最终,进展到严重神经功能伤害,具有较高的致死率和致残率[6]。目前,国际医学界对进展性脑梗死的病因、进展机制没有合理的研究结果。但大多学者认为脑梗死进展性机制,致使局部脑组织缺血缺氧,引起脑细胞凋亡,此时经血管再通治疗后,再灌注损伤会形成“瀑布现象”,同时,还可产时大量氧自由基,损伤血管内皮,加重局部缺血缺氧状态,进一步损伤细胞膜内外平衡及供应细胞能量的线粒体,致使脑梗死病情呈进行性、阶梯型恶化,最终形成进展性脑梗死[7]。另有部分学者认为,进展性脑梗死是多种危险因素、多种病理机制共同作用的结果,可能因脑梗死经常规治疗后凝血因子增加,诱使脑血栓形成,使缺血区血流量降低,加之缺血后脑水肿,造成局部脑组织神经细胞受损,此外,还与不稳定斑块脱落破碎、钙超载、一氧化氮合酶(nitric oxide synthase,NOS)-一氧化氮(nitric oxide,NO)异常改变所致的神经毒性、中枢胆碱能系统障碍、发热、糖尿病、梗死后人为过度降低血压等因素关系密切[8]。对进展性脑梗死的治疗方案尚无相关的指南或共识,但指导临床治疗的研究成果不断涌现,鉴于进展性脑梗死的发生,也意味着缺血损伤病灶周围正常脑组织也加入到缺血半影区内,本研究以积极改善微循环、恢复脑血流、抢救脑梗死区域缺血半暗带,改善神经功能缺损为治疗目标。

丁苯酞是我国自主研发的新型抗脑缺血药物,可阻断进展性脑梗死所致脑损伤多个病理环节,可有效保护缺血区线粒体功能,恢复缺血缺氧细胞正常代谢功能,以抑制细胞凋亡及死亡,减轻神经功能损害程度;选择性抑制花生四烯酸及谷氨酸,提高脑血管内皮前列腺素、NO水平,降低细胞内钙浓度,以解除微血管痉挛,并可起到抑制血小板聚集的作用,以抗脑血栓形成,阻止脑梗死进一步扩大;具有抑制炎症、氧自由基释放的功效,有助于预防感染、降低脑水肿程度,保护脑细胞;促使侧支循环开放,促进缺血区附近微血管再生,重构微循环,增加脑缺血区域血流量,缩小梗死面积,以改善缺血半暗带,保护神经元及其功能,改善残存脑细胞功能,促进脑神经功能恢复[9-10]。

有研究报道,进展性脑梗死发生后,缺血周围区存在进行性微循环障碍,微动脉及前毛细血管闭锁,微血管自律运动减弱或消失[11]。因此,恢复微血管舒缩功能、改善微灌注对改善进展性脑梗死尤为重要。氢溴酸樟柳碱提取自茄科植物唐古特山莨菪根部,具有明显中枢抗胆碱作用,通过与乙酰胆碱在M胆碱受体部位竞争,阻断神经冲动传递,可有效解除血管痉挛,恢复微血管自律运动,增加微血管振幅,增加脑组织血液灌流的流速及流量,以改善大脑血液循环,尤其是侧支循环,从而有助于减少梗死灶容积;可阻断钙离子内流,抑制细胞膜脂质过氧化,提高细胞膜稳定,提高脑组织三磷酸腺苷酶活性,对抗缺血病灶区神经细胞凋亡,继而有助于发挥良好的脑保护作用;本品还可拮抗再灌注后氧化损伤,抑制NOS活性,以提高脑组织神经元存活数量,并可诱导低氧状态细胞自噬发挥神经保护作用[12-13]。

据相关动物模型研究报道,对进展性缺血性脑卒中大鼠模型予以氢溴酸樟柳碱和丁苯酞治疗,可重构梗死区周围血管,有助于增强侧支循环供血,改善微循环代偿失调。此外,大鼠的脑组织中Ca2+含量明显降低,且脑组织细胞凋亡密度明显减少,并可减少缺氧损伤PC12细胞乳酸脱氢酶及NO释放,发挥良好地抗氧化作用,从而有助于抑制细胞凋亡[14-15]。本研究结果显示,观察组近期总有效率及随访6个月的SS-QOL评分均高于对照组,治疗后,观察组NIHSS评分及血液流变学各指标均低于对照组,2组均未发生严重药物不良反应。提示2药联合治疗有助于提高进展性脑梗死近远期疗效,且有助于减轻神经功能缺损,并有利于改善血液微循环,且治疗安全性较高。

综上所述,氢溴酸樟柳碱联合丁苯酞治疗进展性脑梗死的近远期疗效确切,可通过不同用药机制,经多个作用途径,阻断脑梗死所致脑损伤的多个靶点,以促进缺血周边区血管新生,改善侧支循环,拮抗再灌注氧化损伤,稳定脑梗死病情,促进梗死后脑神经功能恢复,提高患者生存质量,且治疗安全可靠。然而,由于进展性脑梗死的发病机制较为复杂,本研究仅从氢溴酸樟柳碱、丁苯酞2种药物调节血液微循环、改善神经功能缺损等方面进行研究相对较单一,认为其作用靶点是多机制的,因此还有待进一步研究以证实。