探讨城市社区型婴幼儿照护服务设施的理念和模式

2020-05-03靳小

靳小

摘 要:2019年国务院出台的《婴幼儿照护服务发展的指导意见》中提出建立社区型婴幼儿照护服务设施。参考日本育儿支援体系中由地域自治体市町村主导的地域育儿支援事业,具体分析其政策理论和所处位置,总结出今后社区型婴幼儿照护服务设施可以作为地方政府型婴幼儿照护设施的补充。参考当前地域育儿支援事业中最主要服务项目--地域育儿支援据点的运营模式和具体案例,地方政府和社区应效仿市町村,合理规划资源,设立相似的设施为家庭提供就近服务。此外,国家,地方政府和社区也应该多方配合,成立专项育儿支援事业计划,落实和保障各项婴幼儿服务的开展。

关键词:社区;婴幼儿照护服务;儿童·育儿支援新制度;地域育儿支援事业;地域育儿支援据点

一、研究背景

2019年4月国务院办公厅正式下达《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(下文简称为:《指导意见》),初次制度化规范化地提出开展0-3岁婴幼儿照护服务的初期目标和发展方向。指导意见中,明确了家庭,社区和地方政府为政策实践者;原则上强调婴幼儿照护中家庭的首要责任,同时要求社区和地方政府为家庭提供科学育儿指导,并对确有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要的支援服务。如图1所示,预计开展的支援服务可以总结为以下三点:(1)对于家庭,提出对其提供育儿指导,并对父母提供育儿休假和孕期后再就业服务;(2)加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度,开办社区型婴幼儿服务设施;(3)地方政府规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构,开办非营利性公办婴幼儿照护服务设施,加强管理现有营利性婴幼儿照护服务设施。由此可见,社区是今后0~3岁婴幼儿照护服务的重要提供者和设施运营者。

当前大城市中可以利用的公共托幼机构主要是公立幼儿园的托儿班;然而地方政府,特别是经济发展落后地区在开办公立幼儿园方面出现数量不足,入园难的问题,而这一问题至近年才得以有善解决;这也使得大多数城市公立幼儿园的托班供给能力有限。根据2017年首部《0-3岁儿童托幼行业发展白皮书》所述,目前与经合组织国家中3岁以下儿童平均入托率的34%相比,我国婴幼儿在各类托幼机构的入托率仅为4.1%,城市婴幼儿的入托率不到 10%。如图1所示,对照2019年《指导意见》的最新规划,改革开放以来到今天我国政府有效的婴幼儿照护服务只停留在对家庭的科学育儿指导服务和地方政府管理下的商业营利型照护服务设施,即民营托幼机构上。同时,地方政府对于民营托幼机构的管理和监督尚未达到体系化和规范化。李宇(2018)指出现阶段0~3岁的托幼机构都是在工商部门进行注册,不在教育部门批发的办许可证范畴内;存在主管单位不明确,监管单位混乱的问题;这些使得民营托幼机构以追求商业利益为主,对3岁以下婴幼儿的保育质量和教育能力参差不齐。今后在开设公办非营利性婴幼儿照护服务设施,完善非营利性和营利性婴幼儿设施管理制度以及培养提供相关从业人员方面的任务量是很重的;可以预计,实现公共婴幼儿服务设施的全面体系化与规范化还需要花费很长时间。

2018年人大代表提出,鼓励建立社区婴幼儿托幼机构,目前关键问题在于,至2019年《指导意见》出台以来,关于开展社区型婴幼儿照护服务的具体规划、条例等都还未出台。由于我国的社区行政改革起始于改革开放后,2000年以后政府和社会才开始关注社区自治和服务建设;目前社区的自治能力和服务能力仍有待提高。特别是经济发展相对落后的中西部城市和广大农村地区,社区的发展更多依靠政府的行政规划和命令,相对而言社区的自我管理,规划的能力不足。特别是根据自身情况,利用社会资源和市场资源构建以社区为载体的服务体系,为居民提供更加细致的服务的能力依然有待发展。

与我国相比,从90年代少子化危机以来到今天,日本政府积极构建育儿支援体系,特别是以2012年《儿童·育儿支援法》等3个关联法案为基础,2015年4月开始实施的《儿童·育儿支援新制度》,是进入21世纪以来日本政府对其育儿支援制度的一次重大改革。新制度中确立了以地域自治体市町村为育儿支援政策的实践主体,要求其根据实际情况充实服务内容,设立儿童·育儿会议,以0~5岁学前儿童为对象制定各地方版的公共事业计划。其中,在以0~3岁婴幼儿为对象的育儿支援服务上,如图1所示,确定了市町村开设管理的多种模式的保育园设施和依托地域社会而立的地域育儿支援事业等两种服务类型。根据图1的对比显示,日本政府的育儿支援服务的类型和性质在某种程度上,与国务院规划的婴幼儿照护服务体系相似,在设立公共托幼设施的同时,强调社区型即地域型育儿支援服务。

杨无意(2016)列举了关于地域育儿支援事业中各项育儿支援事业的具体内容,并总结地域育儿支援事业的政策理念是以家庭育儿为中心,普惠公平型儿童福祉和保障地域社会即社区自治。但笔者认为,当前关于开展社区层面婴幼儿照护服务设施的政策理念和实践方法的探讨仍然不足。

二、日本地域育兒支援事业的政策理念

日本地域育儿支援事业的产生和逐步完善是“1.57”的少子化危机以后,伴随着少子化对策的出台和儿童福祉改革中进行的。

(1)少子化对策下的地域育儿支援事业的开展

1989年日本出生率降至“1.57”,日本政府开始实施少子化对策,为此,政府通过“天使计划”,“紧急保育对策5年事业”和“新天使计划”等政策,以都道府县为单位督促其解决保育园不足,改善保育所质量低下的问题。1994年“天使计划”即《今后育儿支援施策基本方向》中,预测将来超少子化社会的危机和劳动人口的减少,联合企业和地域社会“推行全社会型育儿支援”。

根据少子化对策追求就业和家庭平衡的理念,相对于有保育时间和精力的主妇家庭来说夫妻同时就业的家庭成为政府关注的重点,由此产生了因为主妇群体而婴幼儿不能满足入园条件而只能成为待机儿童,独立接受家庭内部保育的问题,同时,各地域自治体不断扩充的认可型保育园也面临环境质量的问题。日本学者齐藤克子指出,这一时期地域育儿支援据点的实践主要是以育儿指导为内容组织各项亲子活动,鼓励父母和婴幼儿参与反而使参与到地域育儿支援事业的人数减少;而各种活动也为家庭主妇的育儿过程带来负担。

2000年以后日本的少子化对策理念发展不断丰富,不仅包括保育园量的扩充和保育服务质量的改善,更多强调对家庭育儿的全社会支援的意识和理念的培养。在此背景下,地域育儿支援的理念体现为:一是考虑到家庭形态,父母就业方式,家庭内部保育方式的多样化,在扩充保育园的同时,依托地域育儿支援据点提供保育知识情报并提供多种形式短期照护以满足各种保育需求;二是对主动或被动选择家庭内部保育的家庭,加强其与地域社会的联络,建立地域育儿支援网络,鼓励地域住民和其他设施如保育所等参与家庭内部保育,实现育儿的社会化发展。

(2)儿童福祉改革下的地域育儿支援事业的展开

90年代少子化危机以后,家庭作为承担育儿活动的直接责任者,其育儿环境和能力等问题引发社会和研究界的关注。此外伴随少子化对策的进行,女性外出就业和活动的需求扩大;而另一方面由于近代社会以来家庭规模不断缩小,使得家庭内独立育儿的母亲容易产生孤独感,负担感和不安感,父親与孩子的交流时间依然较少;这些都使得家庭的教育保育能力低下,甚至出现虐儿等情况。日本学者笹川拓指出这一时期家庭内部保育能力的低下的原因也在于地域育儿支援能力的低下,地域社会内部邻里间的育儿交流的场所和机会消失,儿童的游玩场所减少,家庭的育儿呈现孤立化密室化的状态。

以此为背景,日本政府在推进少子化对策的同时,对儿童福祉的政策理念也进行了改革:服务对象从特殊儿童变成所有儿童;服务的家庭范围也从特殊家庭转为包括特殊家庭,主妇型家庭及夫妻就业型家庭等各种形式的育儿家庭。2003年作为少子化对策的次世代育成支援推进法提出地域自治体的行动计划方案;该方案的目的为“在父母以及其他保护者作为育儿的第一责任人的基本认识之下,加深家庭及其成员对育儿的理解,保证其对育儿所伴随的喜悦感的体验”,强调缓解少子化及其对策下家庭内育儿的不安感。

(3)从日本地域育儿支援事业的政策理念而来的启示

国务院最新出台的《指导意见》中强调家庭作为婴幼儿照护的首要责任,并提出今后政府要“对确有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要的支援服务”;而这里如何定义“照护困难”是重要问题。

根据2016年全国妇联发布的《实施全面两孩政策对家庭教育的影响》报告中显示,调查对象10个省市中有超五成的一孩家庭无意生二孩,而孩子教育成最主要因素。调查中提到的教育有两个方面:第一,调查显示在教育、医疗、卫生和生活环境等四项公共服务资源状况,有83.7%的父母认为孩子的入园入学等为最重要因素;生育二孩给女性如何平衡家庭和工作间的关系带来巨大挑战,有70%的父母认为母亲的精力,家庭社会经济状况,孩子上幼儿园以前是否有人帮助照料也是育龄家庭首要考虑的问题。第二,调查也发现有超过五成的二孩父母在教育两个孩子中存在困惑,例如“如何与两个孩子建立和保持亲密的关系”“如何公平对待两个孩子”等等。此外,根据国家卫健委的数据显示,我国现有随迁老人近1800万,占全国2.47亿流动人口的7.2%,其中专程去照顾晚辈的比例高达43%;离开故土,很多老人有孤独感,缺乏朋友,很多甚至产生了心理问题。

通过调查可知,首先是由于二孩政策下,当前公共婴幼儿照护服务缺失,对家庭内部保育支援不足的结果;第二点则反映了现今家庭内部保育中,祖父母和父母因仍缺乏育儿必要的情报和知识,以及与外界沟通交流的环境,而充满不安和困惑。这两点与上述90年代少子化危机以来日本社会和家庭面临的问题相似,都是今后提供婴幼儿照护服务中需要考虑的问题。

因此,参照日本地域育儿支援事业的理念,和我国目前普遍的家庭保育问题,笔者认为婴幼儿照护服务体系的设立在政策理念上不能只将眼光投放在育儿困难的家庭上,而是必须普惠所有0~3岁婴幼儿家庭,尊重多种家庭形态;通过社区型服务平台,针对各种家庭内部的多种需求提供多样化的服务内容,并由此加强家庭内部保育与社区的联系,并使保育活动逐步向育儿社会化方向发展。

三、日本地域育儿支援事业的具体实践:

(1)育儿支援政策体系中的地域育儿支援事业:

2015年日本政府实施《儿童·育儿支援新制度》,对市町村主导的育儿支援事业进行完善,以0~3岁婴幼儿为对象新增认可儿童园和地域型保育等保育设施配置的同时,确立了多样化的地域育儿支援事业。(表1)实施政策的地区也被规划为人口逐年减少外迁的地方和人口集中婴幼儿较多的中心城市等两大类。

截至2015年新制度颁布时间点,根据日本政府统计全国0~2岁婴幼儿的保育中有70%仍然停留在家庭内部。从育儿社会化这一政策目的的角度分析,市町村主导的新制度下保育设施是作为育儿支援的基础力量,而地域育儿支援事业作为育儿支援的辅助服务;在不断完善公共保育服务资源的同时也对近期未能接受公共保育或者因病或其他情况等未能进入保育设施的婴幼儿和家庭提供保育知识情报,以及其他可以利用的保育服务。

按照我国政府规划的婴幼儿服务体系(图1),通过调查认为,社区型婴幼儿服务设施及其内容可以参考日本地域育儿支援事业的具体内容;补充和辅助地方政府型婴幼儿照护服务设施,为婴幼儿及其家庭提供育儿情报和保育服务。

(2)地域育儿支援事业以及地域育儿支援据点的具体内容

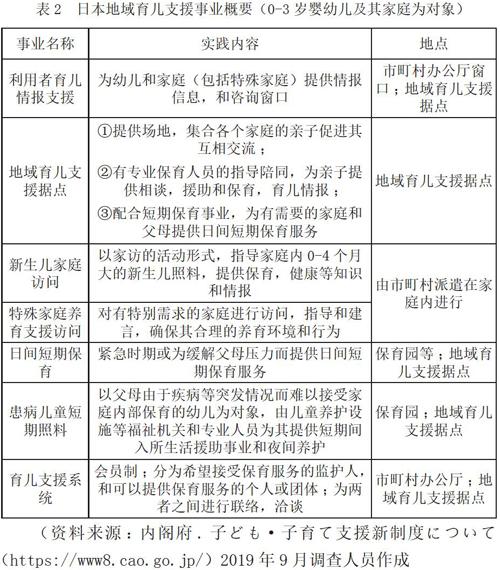

根据《儿童·育儿支援新制度》,地域育儿支援事业细分为7项内容。(表1)主要强调市町村通过培养专业保育人士以及与其他公共机关和团体合作:(1)向父母和家庭提供保育咨询或是上门服务,以及相关知识和情报;(2)提供日间或短时期的托幼服务;(3)提供家庭间亲子间的交流活动等三种类型的服务。其中地域育儿支援据点全面整合这三项内容,也可作为其他服务项目的实施场所。(表2)

1993年地域育儿据点由市町村主统筹管理;集合广场作为地域育儿支援据点事业的基本内容被列入市町村的辅助事业项目中。之后,伴随其多样化发展和服务对象的扩大,到2007年地域育儿支援据点事业整合成:(1)常设集合场所组织各家庭亲子间交流的“集合广场型”;(2)与保育所,医疗设施合作为家庭和父母提供保育情报和日间短期保育服务的“中心型”:(3)在儿童馆,青少年馆设置场地的“儿童馆型”等三项基本形式。2013年集合广场型和中心型这两种类型被合并成一般型地域育儿支援据点,成为地域育儿支援据点的常见形式。2008年地域育儿支援据点被写入儿童福祉法中,同年社会福祉法改正案也将其归入为第二种社会福祉事业体系中;随着其制度化的发展,成为地域育儿支援事业中的主要服务项目。

根据日本厚生劳动省的《2017年度地域育儿支援据点实施报告》,截止2017年全国范围内的一般型地域育儿支援据点有7259所;截止2017年10月全国0-4岁的每千人幼儿平均可对应1.5所。主要是由市町村直接运营,或者是市町村委托NPO法人,社会福祉法人,学校法人和企业运营。其场所由市町村和上述运营者决定,主要在保育园,幼儿园,儿童馆,公民馆等公共设施内,或是地域社会内的民间住宅和一般商业设施内等。原则上每周开设三日,每日3个小时以上。由于各市町村自治体开设的据点的服务内容和运营模式有所不同,下文将介绍具体的案例。(见表3)

(根据笔者在2019年8月为止的实地调查制成)

(3)横滨市西区“smile port”据点--亲子活动广场和育儿支援系统的结合

横滨市由其儿童青少年局育儿支援科统一规划地域育儿支援事业,以亲子活动广场,患病儿童短期照料,日间短期保育以及横滨市特有的育儿支援系统等服务项目,为当前未能进入保育所,或者主动选择家庭内部保育的婴幼儿及家庭提供公共育儿场所和支援服务。截止2019年4月在全市的18个区,各区政府通过和NPO法人,社会福祉法人等运营法人的合作共设立22所地域育儿支援据点;各个据点结合各区的结合当地实际情况开设服务项目。

例如,横滨市西区的地域育儿支援据点“smile port”是西区政府与NPO法人组织合作开设:政府进行场地配置,以自治体财政和其他援助金作为运营费用和职员工资,以5年为一期间将据点的运营签约委托于NPO法人组织;NPO法人组织则每年向区政府进行汇报,其内容不仅包括运营使用情况,也包括区内婴幼儿的育成情况及其家庭的育儿需求等情报。该据点运营的服务项目是由每年区政府组织的儿童育儿会议决定的;儿童育儿会议参与者包括区政府,NPO法人组织,区内家庭代表及其他相关专业人士,从业人员等等。如表3所示,2019年度根据区政府规划和儿童育儿会议决议,据点运营项目主要有亲子广场,母婴保健和育儿支援系统等三项服务项目。(见表3)

其中,根据笔者采访负责人得知,亲子广场设立的目的在于为家庭内部保育的婴幼儿提供参与集体活动的集会,也能一定程度舒缓父母每日在家的保育压力。此外,该据点并未开设短期保育服务而是将作为横滨市育儿支援系统事业的中心联络点,为家庭内保育的婴幼儿介绍地域社会内的民间保育服务。该事业成立于2001年, 2016年市政府将事业的中心联络点从区级政府单位转移到各区的地域育儿据点中。在据点官网开设会员登录系统;需要利用保育服务的家庭(“利用会员”),和可以提供保育照料的个人或组织(“提供会员”)分别进行登陆,再由据点的育儿陪同员或其他工作人员整合利用者和提供者信息,以据点为平台联系和介绍双方最终达成交易。(具体流程详见图2)而保育服务除了可以在利用者或是提供者的住宅处进行之外,也可以免费在据点内进行;原则上为每日的上午7点到下午7点之间。收取费用以小时为单位由市政府统一决定:周一至周五每小时800日元(约40元),周末和节假日每小时900日元(约50元)。

根据横滨市政府横滨育儿志愿系统主页介绍,调查人员绘制

根据2018年横滨市儿童青少年局在全市的调查,地域育儿支援据点的知晓率达85.8%;利用率为41.6%;当前家庭内保育的婴幼儿可以使用的短期保育服务包括保育园、幼儿园的短期保育班和育儿支援系统等两种类型。此外,根据2019年度横滨市儿童青少年局的《地域育儿支援据点事业报告书》介绍,通过地域育儿据点事业和育儿支援系统的配合一方面可以保障保育服务利用者和提供者的信用和质量,也能在最大程度上整合地域内的资源;可以增加接受家庭内保育的婴幼儿与外界接触的机会,为其提供多样化的成长环境。

(4)案例B:调布市“player center”

参照2015年《儿童·育儿支援新制度》,调布市儿童生活科于2015年设立名称为“调布之子健康计划”的4年间儿童育儿支援事业计划;其目标为扩大保育量,实现更高质量的教育和保育服务供给以及充实地域型育儿支援服务。为此,在不断扩充保育园,设立地域型保育设施的同时;多方面开发资源和场地,设立短期保育事业。

其中,调布市“player center,是市儿童生活科委托社会福祉法人开设的地域育儿支援据点之一。当前其由社会福祉法人调布白云福祉会进行运营;该法人接受市的委托,以支援家庭内部保育的婴幼儿及其父母为目的,参考了新西兰政府官方亲子机构“play center”的理念开设亲子活动广场。其强调为亲子提供活动场所的同时,在设施内积极开展各种交流,游戏,学习活动,既为婴幼儿增加游戏体验,也可培养父母的学习能力,增加父母们互相交流的机会,促进家庭亲子关系健康发展。(见表3)

此外,该据点也作为调布市短期保育事业的实施平台之一,提供年间或月间的定期保育和日间短期保育。(见表3)调布市设立利用者登陆系统,利用者需要在政府设立的官方网站,或者各据点的官方网站上进行事先登陆,再由各保育园和据点按照需求量规划和通知其接受保育服务的具体时间。如果供给出现矛盾时,则需要利用者直接与儿童生活科商谈,由儿童生活科安排可以提供短期保育服务的设施和时间段。保育服务项目收费为全市统一价格标准。通过日间短期保育可以让家庭内保育的父母,尤其是主妇有舒缓压力的空间。而定期保育的使用者多为有兼职或者是在家工作的父母。当前调布市11所保育园和2所据点内的短期保育均为定员制度,各设施内一般年间或月间定期保育量在5-6人,日间短期保育则在固定时间段只能供5人使用。(见表3)家庭内部保育的父母对短期保育的需求量以及是否有供需矛盾的问题等,也是今后需要解决的课题。

(5)从日本地域育儿支援的具体实践而来的启示

调查人员认为今后社区型婴幼儿照护服务设施作为婴幼儿照护服务设施的一环十分重要,可以参考日本地域育儿支援事業的做法,设立类似的服务项目,为家庭就近提供服务。

①亲子间交流活动和育儿咨询保健服务,可以在为家庭内部保育提供知识情报服务,增加家庭内保育活动与外界的联系,缓解父母,特别是祖父母离家或退休后独立带孩子的孤独感。

②由于我国当前婴幼儿照护服务设施的紧缺,考虑到今后公共婴幼儿服务设施扩建过程中所需要的时间和面临的供需问题,以及不同家庭的多种保育方式,地方政府可以通过社区婴幼儿服务设施,设立长期,定期和短期等多种不同种类的保育服务,统一定价;也可开发社区内资源,寻找有提供照看服务意向的保姆,家庭妈妈以及赋闲在家有教育经验的退休人员,为其提供场地并加强对其的监督和管理;通过保育项目的提供,要在一定程度上缓解家庭的负担,特别是祖父母的带孩压力。

四、开展社区型婴幼儿照护服务设施的具体做法

今后在参考上述日本地域育儿支援事业的理念和具体实践,设立多种模式的社区婴幼儿服务设施的同时,国家,地方政府和社区也应该多方配合,成立专项育儿支援事业计划,从政策方面合理规划,落实和保障各项服务的开展,促进当前家庭内部保育逐渐向育儿社会化方向发展。

地方政府要以所有育婴家庭为对象,通过社区型婴幼儿服务平台和妇幼卫生等相关部门,长期考察各家庭内部保育状况,对其管辖范围内的婴幼儿和家庭建立情报档案,由此预测保育需求的数量和所需的形式,设定专项课题和解决方案。地方政府应考虑各区,各街道办以及各社区的人口,面积状况,合理规划婴幼儿照护服务设施和社区型婴幼儿服务设施的数量,位置和使用人数等。

国家层面应出台具体的实施办法和监督条例,设定年限目标,督促和协助地方政府设立育儿支援计划及社区型婴幼儿服务设施;继续加强社区建设,培养专业社区工作人员和保育人才,提高社區服务能力;开发社会和市场资源,如效仿日本的社会福祉法人等机构,扶植非营利型NPO组织协助社区运营婴幼儿服务设施,提供多元化多样化的保育服务。

在此基础上,社区应鼓励育儿家庭的日常联络,特别是独立带孩子的主妇及祖父母可以积极参加集体交流活动,合理利用社区型婴幼儿服务设施的各项服务,及时反馈意见;再由社区进行及时反馈到地方政府的育儿支援计划中,共同完善社区型婴幼儿服务。

参考文献

[1] 柏女霊峰.子ども家庭福祉·保育の幕開け:緊急提言平成期の改革はどうあるべきか[M].誠信书房,2011:24.

[2] 黒田由彦.中国における住民組織の再編と自治への模索[M].明石书店,2009:15.

[3] 牧里毎治,山野则子,编著.児童福祉の地域ネットワーク[M].相川书房,2009:34.

[4] 陈雅丽.城市社区服务供给体系及问题解析—以福利多元主义理论为视角[J].改革研究,2010(02):13-15.

[5] 刘金鑫,范君晖,章瑞.上海市公共托幼的瓶颈及对策[J].中国集体经济,2017(27):124-126.

[6] 笹川拓也,地域社会における子育て支援の現状と課題:子育て支援制度の変遷と子育て家庭の現状について[J].川崎医疗短期大学纪要,2014(34):13-18.

[7] 堀聪子.子育て支援の新展開と家族の境界[D].東京子大学大学院人間科学研究科.

[8] 齐藤克子.子育て支援施策の変遷:1990年以降の子育て支援施策を中心として[C].現代社会研究科论集[A].2017:65-77.

[9] 日下慈笠,原正洋.地域子育て支援施策の変遷:支援者の専門性を中心に[J].中村学園大学·中村学園大学短期大学部研究紀要,2016(48):7-21

[10] 畑山みさ子.少子化対策としての子育て支援の現状と課題[J].宮城学院女子大学発達科学研究,2010(10):63-67.

[11] 杨无意.日本育儿支援体系研究[J].社会福利:理论版,2016:56-59.

[12] 李宇.全面二孩视角下的中国托幼机构困境及相关体系的思考[A].共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(12城乡治理与政策研究)[C].中国城市规划学会,2018.

[13] 闫爽,请老人带娃该不该给钱[EB/OL].人民网,http://baby.163.com/19/0220/10/E8EV2QEI00367V0V.html,2019-02-20.

[14] 伊彤代表.鼓励建立社区0至3岁婴幼儿托育机构[EB/OL].人民网,http://bj.people.com.cn/n2/2018/0317/c82840-31353611.html,2018-03-17.

[15] 全国妇联发布《实施全面两孩政策对家庭教育的影响》调查报告[EB/OL].新华网,http://education.news.cn/2016-12/28/c_129422869.htm,2016-12-28.