2000—2017年龙门山断裂带生态脆弱性演变研究

2020-04-30张圆圆毛爽张淑伟

张圆圆 毛爽 张淑伟

摘 要:龙门山断裂带位于青藏高原与四川盆地的过渡区域,地形地貌复杂,对其进行生态脆弱性评价可为该区域生态保护提供依据。从地形、地质、土壤与植被、气象水文和社会经济5个方面选取13个指标构建龙门山断裂带评价指标体系,并对2000—2017年间5个阶段的生态脆弱性空间分布格局进行动态分析。研究表明:龙门山断裂带2000—2017年的生态脆弱性指数整体呈波动下降趋势,生态环境趋于好转;生态脆弱性指数受地理梯度影响显著,重度脆弱区主要位于>4 000 m的高海拔山地;中度脆弱区主要分布在重度脆弱区周围海拔3 400~4 000 m的山地,其他的呈点状分布在东部平原市区;西南部及西北部山地更易受降水和植被等自然因素影响,东北部丘陵及东部平原受人为因素影响较大。

关键词:生态脆弱性指数;评价指标体系;龙门山断裂带

中图分类号:X826 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2020.02.006

Evolution of Ecological Vulnerability in Longmenshan Fault Zone from 2000 to 2017

ZHANG Yuanyuan, MAO Shuang, ZHANG Shuwei

(College of Tourism and Urban-Rural Planning, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China)

Abstract: The Longmenshan fault zone is located in the transitional zone between the Qinghai-Tibet Plateau and the Sichuan Basin, where the topography and geomorphology are complex, and the ecological vulnerability assessment of the Longmenshan fault zone can provide a basis for ecological protection in the region. 13 indicators including topography, geology, soil and vegetation, meteorological hydrology and social economy were selected to construct the evaluation index system, and the dynamic distribution pattern of ecological vulnerability in five stages from 2000 to 2017 was analyzed. The research showed that the ecological vulnerability indices of the Longmenshan fault zone from 2000 to 2017 were generally fluctuating and decreasing, and the ecological environment tended to improve; the ecological vulnerability indices were significantly affected by geographical gradients, and the severely vulnerable areas were mainly located in high-altitude mountains where the elevation was more than 4 000 m; the moderately vulnerable areas were distributed around the severely vulnerable areas, where the altitude was 3 400~4 000 m, and the others were dotted in the urban area of the eastern plain; the mountains in the southwest and northwest were more susceptible to natural factors such as precipitation and vegetation, but the northeastern hills and eastern plains were greatly affected by human factors.

Key words: ecological vulnerability index; evaluation index system; Longmenshan fault zone

生態脆弱性是指生态系统及其组成要素受到内外扰动时的易受损性[1-3]。20世纪初,生态过渡带(Ecotone)被引入到生态学领域,由此衍生出生态脆弱性概念[4-5]。20世纪后期以来,生态脆弱性已成为区域环境变化与可持续发展的研究热点[1]。龙门山断裂带处于四川盆地西北部边缘,地质构造发育、地形地貌复杂,属生态脆弱区域[6]。其所在的岷江流域是长江上游生态安全的重要屏障,具有重要的生态服务功能,对龙门山地区进行生态脆弱性评价,可为该地区生态修复、保护和生态规划提供科学参考[7]。前人对龙门山断裂带的研究主要集中在地质学方面[8-9],对该区域生态脆弱性研究较少。部分学者对汶川地震灾区和岷江上游的生态脆弱性空间分布特征进行过研究,但缺乏演变分析[10-13]。因此本文通过不同时间节点,对该区域的生态脆弱性进行动态监测和评价。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

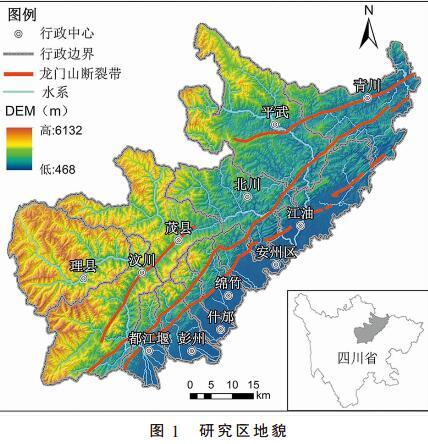

研究区地处四川盆地西北部边缘,西临川西高山,东接成都平原(图1)。区域范围为东经102°36'~105°38',北纬30°44'~33°3',包括都江堰市、汶川县、北川县等12个市县,总面积约3.3×104 km2。区内的龙门山断裂带属青藏高原东缘的逆冲推覆构造带,是由强烈的地壳运动所形成的陆内造山带,迄今仍处于活动状态[14]。研究区地处巴颜喀拉地块东部边界,与位于其西南部、相对坚硬的四川盆地相互推挤形成断层,主要由汶川—茂县断裂、平武—青川断裂、映秀—北川断裂、灌县—安县断裂构成[6],该断裂带对区内地貌形态控制明显。研究区属于亚热带湿润季风气候,兼有高山垂直气候差异。受地貌和气候等地理梯度影响,西部人口稀少,东部产业聚集,人口密集。

1.2 研究方法

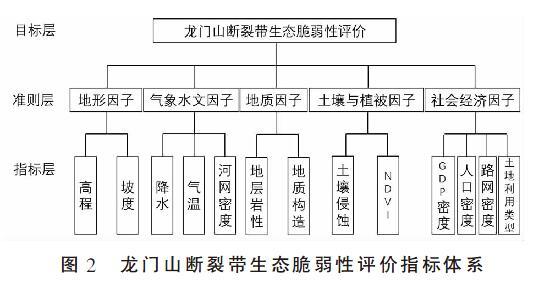

1.2.1 指标体系构建 考虑研究区“自然—社会—经济”系统的综合影响,结合前人研究成果[15-19],兼顾地域生态环境特征,本文从地形、气象水文、地质、土壤与植被和社会经济5个方面遴选13个生态指标,采用层次分析法构建龙门山断裂带生态脆弱性评价指标体系(图2)。

1.2.2 数据来源及预处理 高程、坡向和NDVI数据来自中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),坡向由数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)计算生成,高程和坡向空间分辨率均为90 m,归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)数据空间分辨率为500 m。年均温度、年均降水和土壤侵蚀数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),通过对年平均气温、年降水量空间插值数据及土壤侵蚀空间数据裁剪得来,空间分辨率为1 km。河网矢量数据来源于全国地理信息资源目录服务系统的1∶25万全国基础地理数据库,通过计算河流长度与面积的比值得到路网密度。断裂、岩性数据来源于四川省1∶50万地质图,地质构造指标用断裂欧氏距离表征,通过ArcGIS空间分析中的欧氏距离计算得到;岩性数据先裁剪,再转为栅格,最后对岩性重分类。GDP和人口密度数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统(http://www.resdc.cn),依据2000、2005、2010和2015年数据,通过年均增长率推算其他年份的数据;路网密度的数据来源于四川省统计年鉴,计算各县市道路长度与面积比值得到路网密度;2000—2015年土地利用类型数据来源于欧空局300 m分辨率的全球土地覆被数据,2017年土地利用数据来源于清华大学全球30 m分辨率的全球土地覆盖数据集,土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、未利用土地和城乡、工矿、居民用地5类[20-21]。为便于后续数据计算与分析,将13个评价指标数据统一转换为WGS_1984_UTM_Zone_48N的1km空间分辨率的栅格数据。

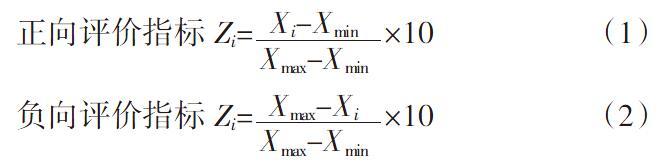

1.2.3 数据标准化 对数据进行计算之前,需要统一各个评价指标的量纲和单位,即对各指标数据进行标准化处理。本文对定量指标运用极差标准化法,标准化后数据的值在0~10范围内。运用极差法标准化,是将评价指标与生态脆弱性分为正向和负向两种关系:正向指标标准化后的值越大,脆弱性越高;负向指标标准化后的值越小,脆弱性越高。正向指标包括高程、坡度、人口密度、GDP密度、年均降水量、路网密度;负向指标包括断裂欧氏距离、年均温度、NDVI、河网密度等指标。为便于数据计算,将负向指标正向化,正向指标和负向指标采用不同的标准化算式[2,22]:

正向评价指标Zi=■×10(1)

负向评价指标Zi=■×10(2)

式中,Zi为标准化后某个指标的栅格图层,标准化值在0~10范围之间,Xi为某个指标的栅格图层,Xmax为该栅格图层中的最大值,Xmin为该栅格图层中的最小值。地层岩性、土地利用类型和土壤侵蝕度3个指标属定性指标,为反映研究区的生态环境整体特征与差异,参考前人研究的分级赋值标准[11,23],将这些指标分为5个等级,根据该指标对生态脆弱性影响力的大小,赋以相应的值(表1),即通过赋值法对这3项指标进行定量化处理。

1.2.4 评价指标权重计算 层次分析法(Analytic Hierarchy Process)是将定性与定量方法结合,能把多目标、多准则且难以全部量化处理的问题转化为多层次单目标问题[24]。结合前人研究经验及研究区特点,根据各个指标对生态脆弱性的贡献度,运用层次分析法对其赋予相应权重。本文使用Yaahp软件计算指标权重,Yaahp是层次分析法的辅助软件,在层次分析法的决策过程中具有模型构造、计算及分析等作用[25]。在Yaahp11.3软件平台,分别选择决策目标、中间层要素和备选方案构建层次模型,再进行层次结构模型正确性检查;通过1~9标度法将指标进行两两比较,构建指标层判断矩阵;对判断矩阵进行一致性检验,调整判断矩阵一致性至0.1以下;最终确定各个指标权重(表2)。

1.2.5 生态脆弱性指数计算 在创建指标评价体系和确定指标权重基础上,构建评价模型能够实现对各指标因子信息的综合,以量化的形式反映各个区域的生态环境脆弱性状况。借鉴前人研究经验,构建生态脆弱性指数模型(EcologicalVulnerability Index,EVI)[2,23,26-27],分析生态脆弱性指数分布格局:

EVI=β1 Y1+β2 Y2+…+βnYn(3)

βn代表第n个标准化后的指标图层,Yn表示第n个指标图层相对应的权重,EVI为某年n个指标图层与该图层对应权重乘积的总和,生成的EVI值越高,生态环境越脆弱。

1.2.6 综合脆弱性指数计算 在计算生态脆弱性指数的基础上,进一步对其进行分级,再计算综合生态脆弱指数。通过生态脆弱性综合指数(EVSI)模型[27-28],计算一个数值表征某年研究区整体的生态脆弱性程度:

EVSIj=■■ *Pi(4)

式中,Pi为生态脆弱性等级,Sj为j图层总面积,Ai为图层内脆弱性等级为i的面积,n为脆弱性等级数。计算多个时间节点生态脆弱性综合指数,可用于刻画研究区某时间段内生态脆弱性的动态变化趋势,数值越大,研究区该年份的生态环境越脆弱。

2 结果与分析

2.1 生态脆弱性总体时空分布特征

基于生态脆弱性指数计算结果,综合2000—2017年6期数据的特征,运用自然断点法将生态脆弱性指数划分为5个等级[23,29-31](图3):Ⅰ级,脆弱性指数<2.7的潜在脆弱性区;Ⅱ级,脆弱性指数在2.7~3.3之间的微度脆弱性区;Ⅲ级,脆弱性指数在3.3~3.9之间的轻度脆弱性区;Ⅳ级,脆弱度指数在3.9~4.9之间为中度脆弱性区域;Ⅴ级,脆弱度指数>4.9的重度脆弱性区。

重度脆弱区域主要分布在研究区西北角及西南部4 000 m以上的高海拔山地;中度脆弱区域呈片状分布在重度脆弱区域周围3 400~4 000 m之间的山地,呈点状分布在东部平原部分城市中心;轻度、微度和潜在脆弱性区域主要分布在东北部丘陵及东南部平原地区。中、重度脆弱性区域主要分布在理县、汶川及绵竹、什邡、安州区和茂县的四县交界处,这些区域海拔高、坡度大、植被覆盖率较低、斜坡稳定性较差、土壤侵蚀较重、地质灾害较为发育,受自然因素影响较大。少部分中度脆弱性区域分布在东部平原的城市及周围,主要受路网密度、GDP密度等社会经济因素的影响。

通过统计2000—2017年间6个时间节点生态脆弱性等级面积占比(图4),分析生态脆弱性动态分布特征。2000年,微度脆弱在总面积中占比最大,为44.97%,潜在脆弱和轻度脆弱占比大致相当;2007年,微度脆弱在总面积中占比增至46.89%,占比仍为最大,轻度脆弱次之;2009年,轻度脆弱在总面积中占比最大,为41.56%,微度脆弱次之;2012年,微度脆弱占比最大,为41.89%,潜在脆弱次之;2015年,微度脆弱在总面积中占比最大,为49.28%,轻度脆弱次之;2017年,潜在脆弱和微度脆弱在总面积中占比最大,共计77.45%。观察每年5个生态脆弱性等级面积占比的变化情况可以获知不同年份的生态脆弱性整体的变化状况。

2.2 多期次生态脆弱性时空变化分析

为反映研究时段生态脆弱性的动态变化情况,将计算出的EVSI制成点线图(图5)。由图5可知,2000—2017年龙门山断裂带EVSI总体呈波动下降趋势,呈现出“上升-下降-上升-下降”的特点,受2008年汶川地震影响,EVSI在2009年达到峰值,2017年EVSI最低,根据2000—2017年生态脆弱性综合指数波动变化趋势,结合生态脆弱性指数,分5个阶段进行分析。

2.2.1 2000—2007年 EVSI从2.32上升至2.58,增长11.21%,EVI平均升高0.16;EVI呈逐步攀升状态,是由于研究区经济发展水平的提高,该阶段EVI的变化由社会经济因子主导,自然因素共同影响。在此期间,研究区内EVI升高区域的面积占比78.88%,除潜在脆弱面积占比降低12.01%外,其他生态脆弱性等级面积占比皆有不同程度增加,其中轻度脆弱面积占比增加7.42%。随着社会的发展,水热条件较好的低山和丘陵間的槽谷平坝,被垦殖为耕地[32];耕地、草地、建设用地增加,林地减少190 m2;2000年以来随着国家两轮西部大开发战略深入推进,四川经济发展水平整体提高,研究区的GDP密度、人口密度和路网密度等指标都呈上升态势,导致EVI升高。EVI降低区域主要分布在汶川县西南部、平武县西北角和青川县东北部,处于海拔较高的山地,以农业发展为主,经济发展水平相对落后,受经济和人为影响较少;且该区域年平均温度增加0.42 ℃,年均温通过积温的形式影响区域内作物的生长环境,积温越大,越有利于植被的生长,促进EVI降低。

2.2.2 2007—2009年 EVSI从2.58增加至2.87,增长11.24%,EVI平均升高0.19;EVI在短期内较快增加主要是由于汶川地震的影响,该阶段EVI的变化由自然因素主导。地震前后EVI升高区域面积占比74.34%,轻、中、重度脆弱面积占比皆有增加,其中轻度脆弱面积占比增加13.75%,微度和潜在脆弱面积占比降低,微度脆弱面积占比降低14.85%。EVI降低区域大致呈狭长的带状分布,具体位于汶川—茂县断裂与映秀—北川—关庄断裂之间,呈片状分布在东部平原都江堰、彭州、绵竹等人口聚居处;2008年发生在龙门山断裂带上的汶川地震,不仅造成大量人员伤亡、社会基础设施大面积毁坏、生态系统平衡被打破,亦对植被造成了不可逆转的损伤,而且还诱发崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害,对该区域产生持续性影响[33]。汶川地震对土地利用类型产生了较大影响,到2009年林地面积减少183 km2,草地增加176 km2,NDVI年平均降低0.04,促使EVI升高。EVI降低区域分散在茂县和理县北部、彭州和什邡中部的人口相对分散区域,该区域受地震影响相对于其他区域较小,且灾后重建工作进行较快,该区域的NDVI指数回升呈零星或片状分布,NDVI指数平均增加0.02,再加之研究区东南部年均降水量平均减少51 mm,降低了水土流失,更有利于植被恢复,降低EVI。

2.2.3 2009—2012年 EVSI从2.87降至2.28,降低20.56%,EVI降低0.37;EVI明显降低主要是由于灾后重建和生态环境的自我修复,该阶段EVI的变化受自然因素与人为因素影响均较为明显。到2012年EVI降低区域面积占比83.64%,其中潜在脆弱和微度脆弱面积占比增加,微度脆弱面积占比增加20.67%,轻中重度脆弱面积占比减少,轻度脆弱面积占比降低23.08%。震后的林业修复项目和植被的自然修复,使得林地草地面积相对震后有较大程度的恢复,EVI降低区域的NDVI增加0.04;灾后重建的产业经济结构也发生了相对程度的变化,产业布局更加强调向生态安全和绿色转型[36],发展旅游文化、绿色农业为特色产业,社会经济因素对生态环境的胁迫相对降低,使得EVI降低。EVI升高区域主要位于理县、汶川西南部、都江堰和彭州南部,一方面是由于该区域距断裂带较近,灾害分布密度较大[34],震后受损严重,且该区域2010—2011年降水较高[35],年均降水量平均增加75 mm;另一方面该区域路网、GDP密度也有不同程度增加,两方面因素共同影响,导致EVI增加。

2.2.4 2012—2015年 EVSI从2.28回升到2.45,增长7.46%,EVI平均升高0.11;该阶段EVI整体呈增长趋势,受社会经济因素影响较大。在此期间,EVI升高区域面积占比66.48%,微、轻、重度脆弱占比增加,微度脆弱面积占比49.28%,增加7.39%,潜在脆弱和中度脆弱面积占比减少,潜在脆弱性面积占比减少12.46%。EVI升高区域分布在研究区东北部低起伏山地、丘陵和东南部平原区域,是由于东南部平原区和东北部耕地和林地减少,建设用地和草地增加,其中建设用地增加43 km2;随着城镇化的加快推进,社会发展水平的提高,该区域人口密度、GDP密度都在增加,其中GDP密度增加较多,平均增加218元;受此类社会经济因素的影响,EVI升高。EVI降低区域分布在平武县西部及西南部高海拔地区,该区域较其他区域经济发展速度较慢,且海拔较高,受人为因素影响较小,加之2015年均降水量降低,因此EVI降低。

2.2.5 2015—2017年 EVSI从2.45降低到2.04,降低了16.73%,EVI平均降低0.27;EVI降低主要是受生态文明建设和《十三五生态环境保护规划》等政策的影响,四川省政府2016年4月发布的《四川省加快推进生态文明建设实施方案》提出建立自然保护区,推进生态工程建设;并在保证耕地面积的前提下,进一步退耕还林。研究区内林地面积增加,且震后产业结构得到优化,如林业生态旅游的发展;至2017年NDVI指数平均增加0.01,使得EVI降低。在此期间,EVI降低区域面积占比80.38%,微、轻、中、重度脆弱面积占比都有不同程度的减少,其中微、轻度脆弱面积占比共减少23.37%;潜在脆弱面积占比增加25.24%。EVI增加区域呈点状分散在平武西北部和研究区西南部,主要是由于研究区西南部人口密度、路网密度等指数增加,其中路网密度增加0.04,人类活动对该区域的影响增强,促使EVI升高。

3 结论与讨论

本文研究结果显示:(1)2000—2017年龙门山断裂带EVSI整体呈波动下降趋势,生态环境趋于好转;EVSI在2009年达到峰值,2017年最低;2008年汶川地震造成研究区生态系统破坏,生态服务功能严重受损,致使2007—2009年短期内生态脆弱性指数激增11%,到2012年生态脆弱性指数基本得到恢复。(2)重度脆弱区域长期位于4 000 m以上的高海拔山地,处于研究区西北角及西南部;中度脆弱区域呈点状分布在东部平原部分城市中心、呈片状分布在研究区西北角及西南部3 400~4 000 m的山地;轻度、微度和潜在脆弱区域分布在研究区的大部分区域。(3)研究区内的高海拔山地由于地形地貌因素,脆弱性程度主要受年均降水、NDVI影响,受人为影响较少;东北部丘陵、东南部平原和区域内的河谷地区地形平坦、人口聚集,脆弱性程度受路网密度、人口密度等社会经济因素影响较大,受人为因素影响较少。本文用层次分析法建立的指标体系不可避免地会有一定程度的主观性,研究中选取的社会经济指标多为综合性指标,未选取单项经济指标。

在生态修复过程中应主要修復中、轻度脆弱区,注意监控重度脆弱区,控制轻度、潜在脆弱区人类活动对生态环境的影响。尤其应重视中度脆弱和轻度脆弱区域,因为该区域属于高、低脆弱区域之间的过渡地带,自然和社会经济因素对该地的影响都较大;处于山地的中、轻脆弱区域较易受自然因素的影响而转化为重度脆弱区域;处于河谷和平原的中、轻度脆弱区域,易受自然因素和社会经济因素共同影响,使脆弱区的范围逐步扩大;受地质环境和气候的影响,长期分布在4 000 m以上高海拔山地的重度脆弱区,能使脆弱性程度相对有所改善,却不能完全去除。因此生态修复过程中应重点关注中、轻度脆弱区,增加该区域的植被覆盖率,降低水土流失敏感性,既可控制重度脆弱区分布范围,又可减少该地发生次生灾害对微度和潜在脆弱区域产生的影响。

参考文献:

[1]徐广才,康慕谊,贺丽娜,等.生态脆弱性及其研究进展[J].生态学报,2009,29(5):2578-2588.

[2]马骏,李昌晓,魏虹,等.三峡库区生态脆弱性评价[J].生态学报,2015,35(21):7117-7129.

[3]IPPOLITO A, SALA S, FABER J H, et al. Ecological vulnerability analysis: A river basin case study[J].Science of the total environment, 2010,408(18):3880-3890.

[4]牛文元.生态环境脆弱带ECOTONE的基础判定[J].生态学报,1989(2):97-105.

[5]靳毅,蒙吉军.生态脆弱性评价与预测研究进展[J].生态学杂志,2011,30(11):2646-2652.

[6]陈盼盼,胡利利,李亦秋,等.龙门山地区水土流失敏感性评价及其空间分异[J].水土保持通报,2017,37(3):237-241.

[7]HE L, SHEN J, ZHANG Y. Ecological vulnerability assessment for ecological conservation and environmental management[J]. Journal of environmental management, 2018,206:1115-1125.

[8]赵静,任金卫,江在森,等.龙门山断裂带西南段闭锁与变形特征[J].地震研究,2018,41(2):216-225.

[9]邱君,吴满路,范桃园,等.芦山地震前后龙门山断裂带西南段地应力状态对比分析[J].地质学报,2017,91(5):969-978.

[10]孔博,陶和平,李爱农,等.汶川地震灾区生态脆弱性评价研究[J].水土保持通报, 2010,30(6):180-184.

[11]陈金月,王石英.岷江上游生态环境脆弱性评价[J].长江流域资源与环境,2017,26(3):471-479.

[12]姚建,丁晶,艾南山.岷江上游生态脆弱性评价[J].长江流域资源与环境,2004(4):380-383.

[13]ZHANG J, JIAN S, BAIBING M, et al. Assessing the ecological vulnerability of the upper reaches of the Minjiang River[J]. PLOS ONE, 2017,12(7):e181825. DOI:10.1371/journal.pone.0181825.

[14]雷建设,赵大鹏,徐锡伟,等.龙门山断裂带深部结构与2008年汶川地震发震机理[J].科学通报,2018(19):1906-1916.

[15]SHAO H, LIU M, SHAO Q, et al. Research on eco-environmental vulnerability evaluation of the Anning River Basin in the upper reaches of the Yangtze River[J]. Environmental earth sciences, 2014,72(5):1555-1568.

[16]蔡海生,陈美球,赵小敏.脆弱生态环境脆弱度评价研究进展[J].江西农业大学学报,2003(2):270-275.

[17]韩继冲,郭梦迪,杨青林,等.川西北江河源区生态环境脆弱性评价[J].湖北农业科学, 2018,57(9):20-24.

[18]BEROYA-EITNER, ANTONETTE M. Ecological vulnerab-

ilityindicators[J]. Ecological indicators, 2016,60:329-334.

[19]彭文甫,王广杰,周介铭,等.基于多时相Landsat5/8影像的岷江汶川—都江堰段植被覆盖动态监测[J].生态学报,2016,36(7):1975-1988.

[20]张飞,史海霞,杨斌. 5·12地震灾区生态环境变化研究[J].测绘科学,2013,38(1):104-105.

[21]宋一凡,郭中小,卢亚静,等.一种基于SWAT模型的干旱牧区生态脆弱性评价方法——以艾布盖河流域为例[J].生态学报,2017(11):3805-3815.

[22]南颖,吉喆,冯恒栋,等.基于遥感和地理信息系统的图们江地区生态安全评价[J].生态学报,2013,33(15):4790-4798.

[23]林金煌,胡国建,祁新华,等.闽三角城市群生态环境脆弱性及其驱动力[J].生态学报,2018(12):4155-4166.

[24]刘振乾,刘红玉.三江平原湿地生态脆弱性研究[J].应用生态学报,2001,12(2):241-244.

[25]吴文广,张继红,魏龑伟,等.莱州湾泥螺生态安全风险评估——基于AHP的YAAHP软件实现[J].水产学报,2014,38(9):1601-1610.

[26]张笑楠,王克林,张伟,等.桂西北喀斯特区域生态环境脆弱性[J].生态学报,2009(2):749-757.

[27]王志杰,苏嫄.南水北调中线汉中市水源地生态脆弱性评价与特征分析[J].生态学报,2018,38(2):432-442.

[28]田超,杨夏捷,鞠园华,等.吉林省西部地区生态脆弱性的动态评价[J].水土保持研究,2018(4):298-303.

[29]田亚平,刘沛林,郑文武.南方丘陵区的生态脆弱度评估——以衡阳盆地为例[J].地理研究,2005,24(6):843-852.

[30]李永化,范强,王雪,等.基于SRP模型的自然灾害多发区生态脆弱性时空分异研究——以辽宁省朝阳县为例[J].地理科学,2015,35(11):1452-1459.

[31]陈枫,李泽红,董锁成,等.基于VSD模型的黄土高原丘陵沟壑区县域生态脆弱性评价——以甘肃省临洮县为例[J].干旱区资源与环境, 2018(11):74-80.

[32]折晓婷,吕雷,王玉贵.基于ESDA-GWR的四川省耕地时空演变特征及成因分析[J].湖北农业科学, 2016,55(21):5513-5518.

[33]徐新良,江东,庄大方,等.汶川地震灾害核心区生态环境影響评估[J].生态学报,2008,28(12):5899-5908.

[34]黄润秋,李为乐.“5.12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(12):2585-2592.

[35]盛昌明.汶川地震灾区及四川地质灾害防治形势与建议[J].国土资源情报,2011(7):37-39.

[36]徐玖平,杨春燕.四川汶川特大地震灾后重建的产业集群调整分析[J].中国人口·资源与环境, 2008,18(6):142-151.