前夜文化及其旅游应用

2020-04-29韦惠芳王艳平

韦惠芳,王艳平

(1.郑州财经学院 现代物流与管理学院,河南 郑州 450044;2.东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

在中国,早就存在了前夜现象。农历大年三十即除夕就是指新年前夜,除夕除鬼[1],只不过是用了除夕这个说法,也多少掩盖了前夜的时间本质。西方圣诞节前一天晚上的平安夜,日本的伊布,即指正式节日的前一天晚上。从上可以看出,前夜是早已存在的现象,只是它的运用范围太窄了,那么我们为何不把它运用到五一、十一还有我国的一些传统节日上呢?甚至是否可以运用到旅游实践中去呢?

通过查阅前夜相关的文献,学者们大多关注的是历史大事件的前夜都发生了什么[2],也有一些文章关注的是某个时代的前夜[3]。后类研究的时间尺度较大,有时具有预测性质,属于社会学研究范畴[4]。所以学术界对前夜现象本身的关注度不够,前夜只是作为时间条件,一个前提而已,甚至都不作为一个影响因子。然而在法学界,存在着一个叫先行调解的程序性原则,该原则事实上是在变相提示着前夜作为时间概念的重要性[5]。调解与审判具有时间上的先后关系,调解效果决定着是否进行审判,而审判则对调解较难产生影响,两者之间的影响关系是单向性的。在旅游研究的范畴中,我们至今还没有发现相关的文献研究。

一、前夜文化原理

为什么会有前夜文化?我们认为它既是一种现象,也是一种文化。前夜文化的出现有几个原因:就节日中前夜文化而言,第一,人们为了提早庆祝,也为了尽快欢乐,等不急来日,想先尝为快、先睹为快,就出现了前夜;第二,前夜文化不同于当日庆典,当日是正规正式的,具有“合法的法制”性,而前夜活动具有非正式性,因而前夜文化更能让人尽情享乐;第三,人们在前夜里可以谋划,因为正式的节日还没有到来,还来得及调整与补救,并且通过前夜活动人们也可以互相熟悉起来,建立与深化社会关系[6]。

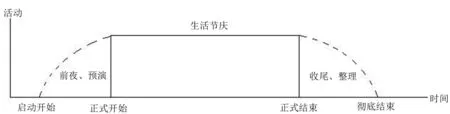

这里我们先来讨论两个开始与两个结束问题。过去由于经济不发达,人们日常生活太过平淡,所以对节事活动特别期待。参加者愿意其早点到来,很多人也期望其晚点结束,这样可以让愉快的时间多一点。正因为如此,节事的开始一般有两个:一个是正式的,一个是非正式。非正式即民俗的,民俗在先,正式在后,而结束时正好相反,正式在前,非正式在后。(图1)正式于礼,民俗于情。按理说既然有前夜说法,非正式的结束则可以称为后夜了,但按照习惯,一般称为翌日,前夜与翌日相对。

图1 关于节庆的两个开始与结束

从经济学角度看,前夜具有资源占有性,参加者可以提前获得信息,就相当于占有了其后的某些话语权,也会得到某些利益机会,包括获得社会关系与享乐权等。在经济不发达的农耕社会里,享乐机会与有人缘等具有社会展示效应,会引起人们的羡慕、尊重,当然也会引起嫉妒。节庆有其存在的原因,而前夜存在的原因在哪里呢?在文明社会之前,前夜文化有时被冠以神圣色彩,或与迷信有关。如万圣节前夜有多达17项民俗活动,其中的一项是维持篝火不灭,如果灭了,就会招致来年的死亡灾难[7]。而到现代社会,前夜庆祝的理由多了起来,享乐与展示的成分在下降,也有筹备需要的原因。但更多的是以聚会为借口,有了前应酬,正式见面时就心领神会了。人们在“好久未见”的说辞下,可以在前夜里提前见见。如果在正式节日当天撞见而前夜未见,就会有些失礼的感觉,以不知来掩盖遗憾。因而前夜文化在当今也有了务虚成分,颇有些日本密室政治的神秘色彩[8]。

二、前夜文化推广的限制

(一)数量问题

前夜若被认为是一种文化,本文认为其就具有了推广价值。在中国现代社会,前夜现象在数量上还不是很多,除少数民族外,基本上只能算有除夕一个。前夜虽然是一种文化现象,但在过去,由于经济不发达,还没有足够的收入来支持前夜文化的推广,这是造成前夜数量不多的根本原因。而现在不同了,随着经济的快速发展,人民收入水平的不断提高,已经具备了推广前夜文化的条件,事实上人们也在找各种机会来促进消费,但在主流上还在沿袭着传统习惯,前夜文化即便是作为一个概念,也还没有被旅游学者或社会学家提出来。

但要真正增加节日的前夜文化也有一定的困难。经济条件满足了,改变人们的观念尚需要时间。前夜文化不但具有很强的文化性,而且也会带来相应的经济效益。只有把前夜文化做大做强,才会带来更大的经济效益。但将其推广的社会成本很高,企业大多不愿意引导着做前夜文化,他们只愿意利用已有的除夕与平安夜。企业非得有制造“双11”那样的魄力,才能将其推广。但“双11”的利润指向性很强,基本上为电商所赚取,而前夜文化的利润可能是分散的,需要由企业和行业联盟才能做起来,可现在还难以见到真心自发的企业联盟。

(二)适宜性问题

哪些节日适合做前夜文化?当然从理论上讲没有不适合的情形。但在推广前夜文化的过程中,总要有个先后顺序问题,在这里我们借鉴日本文化的有关内容。日本的前夜文化中,有3个中国没有的前夜文化类型,即花见(hanami)、海之日(uminohi)与成人节。

花见即赏花,不是指某个具体日子,每个地区每个人也不统一,但都是在春季花开的时间段里。人们观赏樱花,花期虽7日但短暂而热烈[9],即发生在因地而异的4—5月份。每年的7月第3个星期的星期一为海之日,日本设置海之日是为了感谢海洋的恩典。日本的成人节自2000年起被改为1月的第二个星期一[10]。这一天20岁的青年男女都身着传统和服,成人者在白天逗留在街面上,平时要好者几人一群,而到了晚上则必有庆祝活动。过完此日,就意味着成人了。

基于日本前夜文化的类型,我们有三点发现。第一,若增加具有前夜文化的节日数量,前夜特别适合设置于景色美丽的季节,也包括人生具有代表性的节点。第二,当节日作为一个阶段的开始,即一个季节的开始或曰季始,或者是月头(即每月1号)、旬初等,就有可能形成前夜文化了。第三,当前夜文化被推广后,尤其是在景观开始变化的节点上,无论是自然景观还是人文景观,前夜文化甚至可以单独存在,配角成主角,主角被绵延化了,前夜即变成了节日,正式节日甚至可以渐渐逝去。当正式节日越来越正式时,行政力量参与进来,民俗性质就被弱化了,此时就越需要前夜文化的介入。这一点就机理而言,很像旅游介入文化,因为旅游文化其实就是一种介入文化[11]。

(三)中国节日分析

我国的法定节假日分别为:元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节。除此之外还有儿童节、教师节、重阳节、建军节等不放假的节日。有些节日知名度不高,如旅游日、护士节、记者节等,这一天基本上是宣传日,还不是法定节日,因而知道者不多,并未得到社会的广泛认同。

除去元旦、春节、五一、国庆、端午、中秋节外,大多节日不适合前夜文化,因为设置这些节日多只为纪念这1天。而前夜文化有提示开始的意思,而一日太短,为一日做开始,往往会被认为有点不值当。依照日本文化,节日可分为祝与祭两种,祝日值得有前夜,而祭日即便有,也不太适合做宣传。此外,当前中国的法定节假日大多与季节关系不大,与传统文化也有些脱钩,这也弱化了设置前夜文化的物质基础。

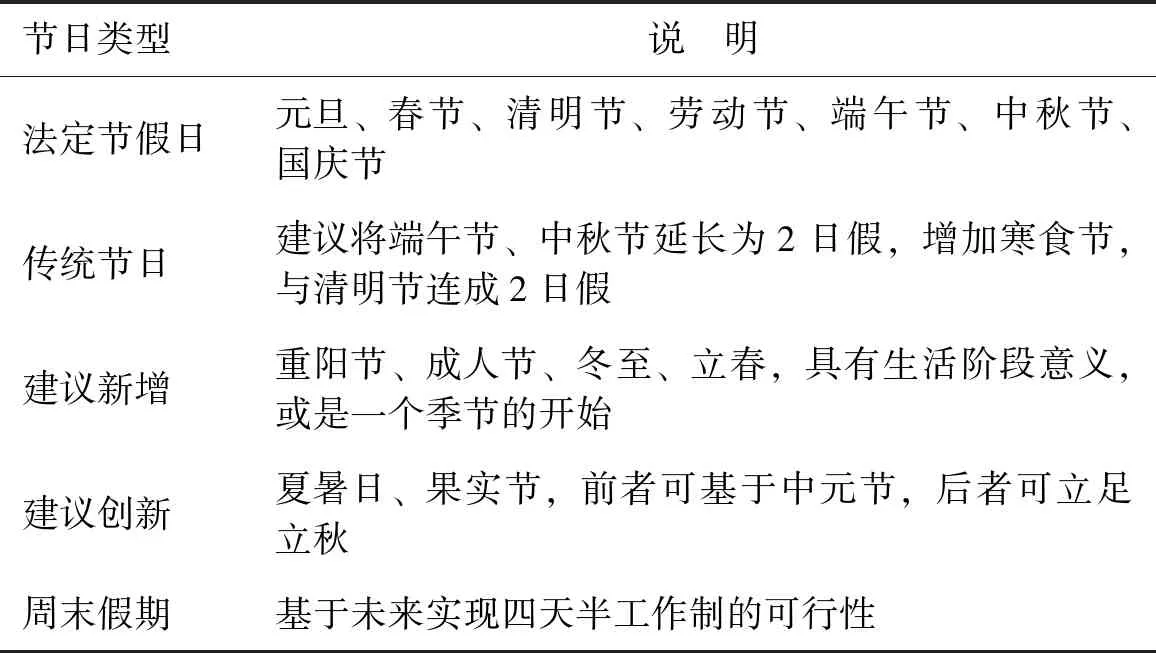

为此本文建议将端午节、中秋节延长为二日假,同时增加寒食节,寒食节原本就在清明节的前一天,两日连起来即可。在此基础上,还可增加重阳节、冬至、立春等节日。这三个节日都不仅指要庆祝这一天,而是自这一天起,有了不同的意义,此时设置前夜文化更合适。依照这个原理,还可以设置夏暑日(立夏或夏至)、果实节(立秋)、成人节等。通过对24节气的深入研究,也发现有不少节气适合做前夜文化[12]。另外,假如四天半工作制真能获得国家批准[13],这也将大大提高形成前夜文化的可能,多出来的半天正好适合于周末的前夜文化,如果放在后面,则可以形成翌日文化(这里的翌日是指周一上午接着休息,下午开始上班)。表1列举了适合前夜文化的节假日。

表1 适合前夜文化的节假日

三、前夜文化的旅游应用

(一)旅游具有前夜性

节日期间是旅游的旺季,因而旅游可以有前夜性。从古至今,旅游具有不经常性、异地性和暂时性。从发生频次和每次持续的时间上看,与节日并无显著差异,而且旅游时间经常长于节日。旅游过程中的感官审美和体验,如同庆祝场面一般壮阔。纳尔什·格雷本也认为,旅游是一种仪式[14],但从对前夜文化的消费上看,仪式不仪式的并不重要,重要的是要有仪式感[15]。在面对传统的生活习惯时,除春节的除夕外,生活世界里确实缺少前夜的文化意识,似乎已积重难返。要改变这一状况还需要时间,而旅游发展的历史较短,区区不过百年,大众旅游也就是最近30年的事情,我们就从现在开始建构前夜文化,然后再由旅游影响并改变生活,慢慢地让生活世界里也具有浓重的前夜意识。

(二)前夜于旅游有益

前夜对旅游的影响,至少存在4个方面的意义:丰富了旅游文化,可以实现两种畅爽,延长了旅游体验的时间跨度,可与旅游体验回味相对。我们暂且不谈前夜文化可以促进消费,在目前的旅游文化中,还没有前夜文化的讨论,但这种现象确实是存在的,处于一种无名文化状态中,还不成气候。确切地说,旅游文化里有什么,迄今还没有一个定论,许多研究多是在辨识旅游文化与文化旅游[16]。本文所期望的是让前夜能够以文化形式走进旅游者[17]。而至于旅游体验的最高境界——畅爽(flow),目前还只处于概念阶段。本文给出了两种畅爽:一是非正式的制度外畅爽,亦可称为自然畅爽(physical flow);二是正式的制度内畅爽(normal flow)。

显而易见,前夜文化让旅游体验提前了。我们讨论一下夜长夜短问题,即从心理感知角度上讲,睡一觉天就亮了,意味着夜晚其实很短也很快,而若是在不眠夜的情况下,夜就很长,夜长梦多也是在说这个道理。正是在这个辩证的双重逻辑下,旅游者关于前夜的时间逻辑其实很微妙。(图2)夜晚既长又短,旅游者可以打着夜短旗号,让前夜与第二日昼间连接起来,前夜作为旅游体验的序曲,其与正式体验几乎没有间断。

图2 旅游前夜文化的时间逻辑

陈才[18]最早提出了旅游回味,身回魂兮尚未归。前夜与回味确有相对性,但也有不一致性,关键是前夜是指哪一段时间,是指到达的那天晚上,还是指从家出发前的那天夜里,而旅游回味应该指归来后的那两天。本文基于实用角度认为,旅游前夜是指到达的当晚,假如出发前能与目的地发生互动,倒也可以包括进来,此时前夜文化就是泛指了,不一定就是指某一天,也不一定就指夜里。

(三)具体措施

关于如何将前夜文化应用到旅游中,如何实现旅游的前夜文化,本文提出了以下3点建议。

第一,前夜宴。在多数情况下,旅游者会在下午到达目的地,他们渴望品尝具有地方特色的第一餐,假如当晚就有宴会,则意味着属于自己的旅游体验就开始了。旅游体验食为先,为了做到这一点,日本旅行社及旅馆都采取一泊二食制,不仅与我国一样有免费早餐,第一日的晚餐也是免费的,而且晚餐经常具有宴会性质。我们暂且不论其成本出自哪里,单论若旅游者自己掏腰包吃第一顿并且是晚餐的话,他们不仅不知道地方特色是什么,还要考虑价格问题,旅游初体验的质量就大大降低了。而酒店方面提供晚餐,他们既要节省成本,又要吸引回头客,自然会提供性价比较高的特色料理。如此考虑,可以说是旅游的供给侧改革了。

第二,小观光。在晚餐后与就寝之间,旅游者会有几个小时的空闲时间,这个时段可以在酒店内外做个随心随性的小观光,如泡泡温泉、信步庭院、周边转转等,这样可以形成初始的地方感。为此酒店应该给出“店长推荐”,把具有特色的小文化线路推荐给旅游者,包括店内游览路线与店外游览路线。

第三,客房体验。客人住宿的第一晚是会对所住的房间有所研究,因而房间设计要体现独具匠心等。本文提出客房体验(room experience),初衷是倡导“不以善小而不为”,旅游管理行业应坚持这一点,以提高客人的满意度为准则。面对普遍存在的客房体验现象,学者很少关注,迄今还没有发现这方面的研究,只有少量关于主题客房的讨论[19]。本文在此建议性提出,可在房间内设置一些游戏,最好是1到2人玩的,可以是传统的小游戏。

本文通过讨论得出以下结论:第一,本文提出前夜文化概念,随着收入水平的提高,可以做大前夜而使其成为一种文化;第二,当将前夜文化应用于旅游实践中,不仅可以拓展旅游体验的时间跨度,更为重要的是可以发现两个开始、两种畅爽的存在,其有利于深化旅游体验的理论研究;第三,文章技术性发现了适合前夜的时间位置,即可将其设置于季节转换的开始处,此时自然景观有明显变化,或于人生阶段的转换时期;第四,提出了前夜宴、小观光、房间体验等旅游措施。