欧阳予倩在上海剧校的戏剧教育实践

2020-04-28顾振辉

■ 顾振辉

前言

欧阳予倩先生是我国现代戏剧的开拓者与创始者之一。同时,他也是一位重要的现代戏剧教育家。对于欧阳予倩先生在民国时期的戏剧教育活动,学界主要关注于他在由他先后创办并领导的南通伶工学社与广东戏剧研究所期间所进行的戏剧教育活动。

对于欧阳予倩先生在抗战胜利后至担任中央戏剧学院院长之前的生平经历,学界往往关注于他随新中国剧社前往台湾的事迹,以及在桂、沪、港等地的戏剧创作及排演活动。然而,在这段时间里,欧阳予倩先生曾执教于上海戏剧学院的前身——上海市立实验戏剧学校(以下简称“上海剧校”)。显然,这段戏剧教育经历是欧阳予倩先生在民国时期最后一段戏剧教育的经历。对于这段经历,学界对此知之甚少甚少。笔者通过文献的发掘与爬梳并结合当事人的口述与记述,冀望呈现欧阳予倩先生在上海剧校的这段戏剧教育的经历。……

一、欧阳予倩战后初到上海的情况

抗战胜利后,欧阳予倩因对闻一多、李公朴被刺杀的暴行仗义执言,而受到广西国民党当局的排挤,以至于被迫辞去广西艺术馆馆长之职,于1946 年10 月辗转来到上海。据记载,在此期间,欧阳予倩先生“无以为生,只得卖稿为生”[1]。

当时,今日上海戏剧学院的前身——上海市立实验戏剧学校,是在抗战胜利后的1945 年年末,经上海戏剧界有心人士李健吾、顾仲彝等人的奔走倡议,在时任上海市教育局局长顾毓琇的帮助下得以建立。首任校长顾仲彝与欧阳予倩素来交好[2],自然力邀他来上海剧校任教兼课。可惜,刚刚建校不久的上海剧校,就处于“裁撤风波”[3]的困难时期。当时的学生顾嘉谷回忆道:

剧校当时处在一个动荡的年代里,许多东西现在看来还不规范,很多都处在一个摸索的阶段。不规范有两个原因,一个原因是教师因为生活不安定,或因为反动派迫害,或收入不足,让剧校的师资队伍不稳定,像走马灯一样的在换。像欧阳予倩先生给另外一个班讲了一个学期就到台湾去演出了……[4]

欧阳予倩先生在1946 年12 月10 日,应台湾省行政长官公署宣传委员会的邀请,随新中国剧社从上海乘坐“台南”号货轮赴台演出,为了支持身处“裁撤风波”中的上海剧校的同学,欧阳予倩先生与剧社选拔了品学兼优的学生“田健、吕薇、陈一泓、尉竹侠、吴梅、金纹六位同学共同参与”[5]。

新中国剧社于“1946 年12 月31 日起,在台北中山堂连续公演1 个月,上演的剧目有《郑成功》《日出》《桃花扇》《牛郎织女》。除了《牛郎织女》外,其余3 种都由欧阳予倩导演”[6]。“此次演出得到了剧校六位同学的积极协助,他们不仅在每出戏里担任角色,还在舞台各部门勤恳劳动,扎实工作,显示出‘剧校精神’而使剧社在台北的演出美满完成”[7]。显然,这样的演出实践活动,让这些上海剧校的年轻学子在“做中学、学中做”的过程中,开拓视野,积累丰富的戏剧实践经验。这也在无形中成为了上戏历史上最早的对台交流活动。

“新中国剧社”在台北的演出引起了不小的轰动,受到了广泛的好评。然而,当新中国剧社准备去往台湾南部城市进行公演时,发生了“二·二八”事变,台湾民众对于国民党来台后种种倒行逆施的积怨,瞬间就爆发成蔓延至全台的暴动。动荡的时局令新中国剧社的公演难以为继。欧阳予倩先生在台“几遭暴民殴打”[8]。作为亲历者,欧阳予倩在返沪后写就的《台游杂拾》中对事变当天的见闻进行了详尽客观的记载:

我回到客栈,从楼上望见群众从几方面蜂拥而来,越聚越多。我忽然感觉到情势严重,便下意识地把玻璃窗门关起,走向另外一个小窗口,听见几千人齐声叫吼。我生平第一次听到那样的声音。

群众有步行的,有骑脚踏车的,还有坐着卡车的,潮水一般向长官公署涌去。不一会,一连串的枪响了,(事后听得说伤数十人,死五人)群众退下来。有几百个人经过我的窗下。大家以为是去攻省党部,恰好那时党部没有人,那几百人便围住三义旅馆——新中国剧社全体住在那里。有五十几个人走进旅馆,叫男社员全到外边去让他们打。经过旅社主人和两个台湾学生向群众解释,说他们只是剧社的演员,既非官吏,又非商人,群众才退去。[9]

面对动荡的时局,新中国剧社只得中断演出的行程,在当年四月间,分三批回到上海。此时的上海剧校已经有惊无险地度过了“裁撤风波”,熊佛西接替顾仲彝执掌剧校。返沪后不久,欧阳予倩就在熊佛西的盛情邀请下来到上海剧校继续任教。为此,1947 年的5 月7 日,在四楼实验小剧场里,上海剧校师生为欧阳予倩夫妇举办了一场隆重的欢迎晚会。当晚的盛况也被详细地记录下来,并刊登在报刊上。

本月七日下午七时,上海市立剧校的同学们,在该校四楼实验小剧场内举行文艺晚会,欢迎欧阳予倩先生和他的夫人,参加这个文艺晚会的,有熊佛西先生、叶子先生、邱玺先生、吴天先生几个人。

首先由熊佛西先生替欧阳予倩先生向市立剧校同学介绍了一番,接着就是欧阳予倩先生的演讲。他说:

刚才熊先生的介绍非常过分,既是熊先生这样讲了的话,我想还是我来介绍一下我自己。

熊先生刚刚说,我是戏剧界的前辈,我承认。因为现在岁数大的就算前辈。自从中国有了“不唱”的戏以后,我就参加了戏剧工作,但是前辈有什么用处呢?从历史上看来,后辈总比前辈强。我们的祖先是猿人,他在那个时候,知道现在有飞机、无线电吗?知道现在有原子能吗?我自己承认是前辈,我自己很惭愧的是前辈。一个时代有一个时代的精神,在二十世纪的人还谈十九世纪的话,那不是傻了就是疯了。现在的前辈即使是不违反时代精神的话,也只能跟着时代走,我现在就是在追年轻人。

如果是能够做一件事,这是应该的。如果不能够,那是我的精力才学不够。

自从我从事研究戏剧以来,有没有浪费的时间呢?有的。有没有走冤枉的路呢?有的,因为我时时在摸索。我最初研究戏剧,只觉得感到兴趣。春柳社的两位先生,一个姓曾的,后来做教员了。一个姓李的,后来做和尚了,现在都死了。从前我不认识他们,我参加春柳社时只有十八岁,大家叫我小欧,现在我变成了老欧了。(同学们大笑)我在日本念书就很出风头,我们那时候演戏,演《黑奴吁天录》,演《热血》很受人们欢迎。我们是不是提倡民间艺术呢?不是的。只觉得那个时候演那个戏很适合。那个时候不叫宣传,叫鼓吹。以后春柳社回到上海,又换了一批人,不过我还在。

中国的戏剧运动和中国的政治运动是永远有连带关系的,春柳社跟那个时代有连带关系,可并不懂得什么叫主义,什么叫客观?更没有什么社会背景。我们没有明白戏剧和社会、教育,有什么关系?也不懂得推行戏剧运动。

在文明戏最盛的时代我是参加演出的,文明戏一低落,我就演旧戏,我只会六个戏,演出很受欢迎。后来还有戏班请我去,我一去,糊里糊涂演出,却也很受欢迎。

那个时代我竟完全走上艺术至上之路了,为艺术而艺术。人家跟我讲什么社会,跟我讲什么教育,我都不管,反正我有我那一套。

后来,跟许多朋友还做了点儿报纸上宣传来提高艺人地位,然而,我们中间又走了不少的冤枉路了。

但是自从五四运动以后,就不同了。我们正式介绍易卜生剧本到中国来了,那时候演员就是胡演,没有根本的理解。现在我虽然有名气,演戏很叫座,并没有多大的成就。五四以后,我们才知道有自然主义、浪漫主义、古典主义、写实主义,但还不能了解?社会科学近来才分清楚。这样才算进步。我们那时候才知道易卜生的作品是什么?

我们当时很得到了帮助,像田汉先生,他跟我时常谈话,说得也很亲切,他在社会科学上很帮助我。洪深先生他帮助我分析艺术概论。在这些上,我不如人,一切都平淡得很,别人都比我高深,像赵景深先生是专门研究中国戏剧史的。这样讲起来前辈两个字,我不敢当。

然而我有长处吧?有的。那就是我没间断过干戏,到现在我还高兴做学生。

问题是这个样子,我们第一要明白现在的时代、现在的社会,还有现在的世界。我们对于前途要有一个很高的展望。

说起来许多时间,从前我都很浪费了,现在的导演最好要样样都懂,光懂演戏不行,演员的舞蹈和音乐方面也很要紧,戏的动作就是外形的和内心的配合起来,要手到心到。学会了舞蹈,在台上动起来就自然了。理论也是最重要的。

我是最平凡的一个人,我只有少许的经验,我愿做年轻人提倡剧运里的一个伙伴,希望在座的青年朋友大家都在实际方面能有一个很好的组织,有一个明了的认识,别自甘落伍,要追赶时代。[10]

二、欧阳予倩在上海剧校期间的教学与排演

关于欧阳予倩在上海剧校的任教情况,据档案记载,欧阳予倩先生在上海剧校负责“基本排练、电影话剧实习、中国话剧运动史”[11]三门课程。当年曾受教于门下的学生俞慎生记得:“欧阳予倩先生当时在剧校教课时,我记得他排戏的特点就很重视台词。不是说上来就给你们排戏,要求学生把台词先练好。”[12]另一位学生房子记得在课堂上,“欧阳予倩先生主要给我们讲京剧和话剧的关系,另外还介绍一下他写的话剧”[13]。

在研究班,欧阳予倩先生主讲“中国话剧运动史”,当时的研究班学生袁化甘记得“他讲中国话剧运动史是从1907 年春柳社在东京演出《茶花女》讲起。因为这些都是欧阳老亲身经历的史实,所以他讲起来总是那么娓娓动听,引人入胜”[14]。

虽然,欧阳予倩先生在剧校执教的时间不长,但他执教期间的对于表演“细腻”的论述,让曾受教于他的学生汪泪一直记忆犹新,汪泪还专门撰文记述欧阳予倩先生在表演教学上的点点滴滴:

一九四六年第二学期,熊佛西老师开始任校长,聘请了欧阳予倩老师,担任我们班的表演老师,我有机会跟着戏剧界老前辈学习了一学期。

欧阳老师开始上课,叫同学们做了近两个月的无实物表演,如在深夜里听老鼠的跑动声,抬一块石头,抬到一半石头变成了轻气球等等,总之一句话,是培养我们真听真看真感受,训练我们表演的真实感。这对我们入校时表情虚假、演情绪等表演上的虚假、浮夸等毛病,是有力的克服。

两个月之后,欧阳老师给我们班排了一出独幕剧,我记得剧名叫《同胞姐妹》。剧情是说一位老人午觉睡了很长时间,超过了平素的时刻,他的儿子、儿媳、孙女都以为老人死去了,于是忙碌着,喧闹着,揭露了他们灵魂深处见不得人的思想。结果老人醒来了,他们一个个惊慌失措,表演了一出令人啼笑皆非的喜剧。

欧阳老师分配我演老头儿,敖石民、王皎容、纪慕弦、吴梅演我的两个儿子和儿媳。孙女是谁演的我记不清楚了。

只有两个多月的时间,要把一群不会演戏的小青年,将这出喜剧排出来,真是太不容易了,太不容易了。

欧阳老师从台词入手,不但要分析台词的含义,还要教吐字归音,纠正各人不纯正的普通话。又是喜剧,要夸张,还要注意真实,真把欧阳老师害苦了,有时是一句一句的教,甚至于一字一字的纠正。

台词像说话了,才开始排戏。别人演年轻的角色,还容易接近人物。逢到我的戏,麻烦就多了。我第一次演个七八十岁的老头儿,一举手、一抬足,我都感到不对劲,再加上喜剧的夸张,真把我难坏了,感到寸步难行。

欧阳老师更是苦不堪言,耐着性子排,耐着性子教。用现代语汇叫“吃小灶”的做法,对我更是重点教,花更多时间排。他老人家正是做到了“言传身教”,有时一段戏要排若干遍,甚至于做示范动作给我看,这才有点开窍,戏才慢慢有点眉目。真把欧阳老师累坏了,同台演员也跟着辛苦。

两个月后,《同胞姐妹》终于在学校小剧场公演了,这是我在学校的第一个戏。这个戏花了欧阳老师多少心血和劳动。我半个世纪以后,还在感谢您,欧阳老师![15]

无独有偶,当时的学生梁怨也曾专文回忆了欧阳予倩先生的教学思想:

我们班的表演由欧阳先生执教,荣幸非常。先生曾以表演细腻著称,我就问他怎样才算细腻?提问欠当,先生对有关或类似问题在课堂、课后作了回答。可惜,笔记和整理的稿件遗失难觅,今天只能回忆教导,缅怀师表,复习、参考。

先生说(摘其意):“我的戏细,搞得好,有人赞赏说‘细腻’;搞得不好,有人批评,还是说‘细腻’。前者谓细而光洁,后者谓细而腻烦。当心啊,别挨了批评却把尾巴翘得高高的。哈……

“我说的细,是周密,是精,是‘当粗则粗,当细则细’的细。它不是目的,是方法,是风格,也是演员怎样用功,尽力把人物演得淋漓尽致的事。”[16]

何处当细?先生说:“人物面临严峻势态时,矛盾斗争激烈、感情复杂、思维活跃、全力争取最好的结局。这时,观众密切关注台上的一切,你要是粗粗演一下,观众不退票才怪呢。”先生问我们看过哪些戏演得较细,陈一泓说《拾玉镯》。于是以此戏为例,先生说:“玉镯是定情物,拾玉镯是擅自接受爱情的叛逆行为。拾,社会风尚不容;不拾,天赐良缘欲罢不能。从发现玉镯起,表演也就到了当细处。虽然对宋巧姣这一人物的认识分歧甚大,但是都能根据自己的认识把人物的内心活动演出来。尤其是不得借助台词、唱词表达,实际上是用默剧表演代替文学笔下的心理描写,不细,行吗?”

怎样表演呢?先生说:“先要作问答。可以刁钻提问,却要明确回答:宋巧姣是初恋还是乱恋?如果是初恋,她激动得几乎晕过去,抑或痴痴迷迷地发呆?她是不是叶公好龙,日夜盼望的爱情来了反而逃避,或者只是惊喜而又羞涩地躲闪一下……有了种种明确回答,就可以筛选出此人的必然心理动态,化为可供观赏的动作流程。而后就可以上排练场去锤炼。动作流程恰似山涧一线细水,遇小石,越过去;遇大石,绕过去,弯弯曲曲、叮叮咚咚地畅流。诗词‘踏青归来马蹄香’,写出来不难,画出来就难了。‘香’,无形,怎么画?同样,宋巧姣‘惧怕社会不容’,‘惧怕’不难演,‘社会风尚不容’怎么演?这个难题不克服,流水就被堵塞。画家画了两只蝴蝶绕着马蹄飞舞,破了‘香’的难题;演员怎样破‘人心隔肚皮’这个难题呢?你们说。”当然,同学们面面相觑。先生说:“这样吧,我把这段戏表演一下,也许能有启示。”先生老练地用戏曲方法表演示范,表演一气呵成,好像并无任何困难,动作流程过人,恰似细水畅游,清泽、美。倪荣辉看得入迷,不禁拍手惊叹。其他同学也自发地七嘴八舌讨论起来。先生突然问:“梁怨为什么不说话?”“我……没话”“你有话说,我看见你偷偷地笑了一下。”不知谁轻声细气地附和:“观察细腻。”虽然我怕冒犯师尊也只好说了:“欧阳先生好像……似乎……使了一个偷梁换柱之计,用‘偷’玉镯的办法来演拾玉镯。”不料先生非常高兴:“对呀!拾玉镯就是偷禁果嘛。偷,不就反映出‘社会风尚不容’吗?有了这个偷字,难题就一一迎刃而解,流水潺潺……”

先生说 :“细,最细的是人物自己也难察觉的真情流露。它经常出现在敏锐的反应和人物之间的心灵交流时。洪深的《刺激与反应》、斯坦尼的《下意识》都有较好论说。我只给你说细节。

“评论人要看大节,细微末节就不必挂齿了。演戏却要在细节上下功夫。须知:只问大节,演出来的人物则千人一面,顶多只有好坏之分;只问小节,演出来的人物则似曾相识,即类型化;只有谋寻人物特有的行为细节,演出来的人物才独具个性。没有细节就没有个性。明末大臣洪承畴被俘,只求一死决不投降。清初孝庄皇太后去探监,看见洪承畴有个掸去衣尘的细节,皇后据此判断出洪并不想死,因而劝降成功。可见,抽象的大节往往需要具体的细节作旁证。”

排演《雷雨》,男同学都演鲁贵擦主人的皮鞋。潘千里擦的怪,不用鞋油,吐了一口沫在皮鞋上就擦起来了。先生立即肯定:“好!其他同学演的是擦皮鞋,只有潘千里演的有些像鲁贵擦皮鞋。这个人懒,吐点唾沫擦擦多省事。但是这个细节演得还不精,试问,唾沫能把皮鞋擦亮吗?皮鞋都擦不好,不怕饭碗砸了吗?”潘千里想了一下,重新表演:他把鞋油、刷子等工具包起来,以示刚刚把鞋擦过。忽然发现某处还没擦好,要把工具包打开来又嫌麻烦,于是唾了一些口沫在皮鞋上,想用衣袖来擦……同学们都说这个细节把鲁贵又懒又不敢把事做差、自作聪明,作了准确的概括,绝!卞啸林说:“石挥演鲁贵有个打蚊虫的细节,那才叫绝呢。”先生说:“打蚊虫能提示季节和环境,好;如果打得既真实又艺术,那就很好;如果打出了鲁贵的个性,那才叫绝。他打出人物个性来了吗?”卞啸林说:“这个……哦,他演《大马戏团》的慕容天赐有这么个细节——夺来盛过参汤的脏碗,飞快地用食指刮下碗内的残渍,送进自己嘴里吸吮。”先生说:“好!光是这个细节设计就能打一百分,一下就把这个没落贵族无品、无耻、无奈的细节演出来了。卞啸林,你这个戏是什么时候看的?”“几年前。”“现在还记得,可见一个好细节不仅起点睛的作用,它还是一颗明星,使人长期难忘。卓别林给人留下深刻印象的,不也是一些杰出的细节吗。”

先生问:“草书歌决前面几句是怎么说的?”钱泓光背得滚瓜烂熟:“……毫厘虽欲见,体势更须完……”先生说:“借这歌诀用在表演上,就是说不管你的细腻流程如何美,细节如何亮,都得服从整体需要。整体是圆月,不容破坏。蓝马在《升官图》中演省长,跪地求爱后拔出鸡毛帚,掸去膝盖上的尘土。这一细节出现在佐临导演的演出中,可谓奇妙;如果用在别的演出样式中,就成为荒谬了。《拾玉镯》演得细腻,看得过瘾。但是在《法门寺》中,拾玉镯仅为剧情介绍而存在,如果像折子戏那样演,这细腻就成了裹脚布,细而腻烦了。”

线——流水;点——明星;面——圆月。其实,这是先生完整的表演论,只怨我记忆零碎难全,更难准确。[17]

以上虽然仅是学生后来的回忆,但我们依旧能够从欧阳予倩先生在课堂上条理分明的论述中,清晰地看出他以小见大,以循循善诱的方式与学生开展互动,并以丰富的例证一步一步地引导学生理解通过细节来表现人物性格的重要性。同时,欧阳予倩先生对于台词、形体等表演基本功的重视,与他之后担任中央戏剧学院院长期间主抓的教学理念也一脉相承。

置身民国末年的风雨飘摇中,熊佛西为了维持上海剧校师生的生存,大力推行学生公演活动。并以公演票房收入维持上海剧校的日常运行以及师生的基本生活。通过公演活动,也让上海剧校的学生在老师的带领下,在戏剧演出各环节的具体实践中,学习并锻炼了各方面的能力。

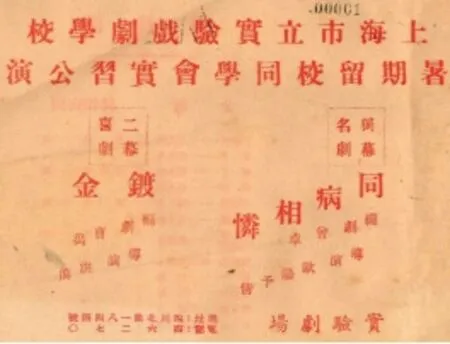

欧阳予倩先生在上海剧校短暂的任教过程中,作为导演,在1947 年的暑假,给同学们排演了一部独幕讽刺喜剧《同病相怜》。由于时间短小,《镀金》也一同排演搬上了上海剧校四楼小剧场。

《同病相怜》讲述了在抗战大后方的某个小镇上,赵、钱、孙、李四位在某机关内任一个小小的科员,薪水微薄、生活拮据。平生就指望能够加薪加级。可事与愿违的是,单位因财政困难而要裁员,这就使他们成天提心吊胆。有一天,老赵在家里和太太小钱吹嘘自己多么受主任的信任,这时老孙参与进来。他一边向他们打听裁员的情况一边又在吹嘘自己的地位是多么的稳固,正在这时,老李带来了消息,赵钱孙李都同病相怜地被裁掉了!

该剧的演员表[18]如下:

赵——余 鼐

钱——王皎容

孙——易 枫

李——方 正

两剧于1947 年8 月2 日至11 日,共上演了10 场,“夜场晚上八时半,杂费六千元”[19],计有观众3807 人次。

同时,欧阳予倩先生也将他在外排演的新编京剧带到上海剧校的小剧场里向上海剧校的学生进行示范性的排演。1947 级校友李培健就回忆道:

欧阳予倩曾与上海著名京剧表演家、麒派老生高百岁一起在我们四楼小剧场排练新编京剧《武松与潘金莲》。高百岁演武松,潘金莲是当时一个著名的女演员扮演的,名字记不清了。同学都去看,还学里面高百岁的唱腔:“你爱我,我爱我的哥哥!”每周六,欧阳予倩、蓝马等人排演场唱京戏,我们虽然学的是话剧,但对戏曲也长了知识,以至热爱了。学校提供的广泛涉猎的学习环境,至今让我念念不忘。[20]

三、欧阳予倩对上海剧校的深情与别离

1947 年12 月7 日[21],上海剧校建校两周年的校庆日。在这师生欢庆的日子里,欧阳予倩先生饱含深情地为剧校师生写下了《我的祝辞》:

忘了是谁,是一位欧洲作家,他说:从一个国家的剧场,便可以测量出那个国家的文化水准。

中国本有自己的戏剧,惜乎虽有民族特色。却已不能代表,表现出今天中国的生活内容,还有待于胆大心细的改革。要测量这个国家的文化水准、十九得从新兴的话剧里。

自有话剧以来,特别是近十多年来,她的成绩是不可磨灭的。纵然今天到了所谓“低潮期”,但造成这低潮,主观的原因固然不是没有,而客观上种种困难更是重要的原因,话剧绝不是从此便失去了她的观众,而话剧工作者虽在过着最贫穷的生活,但新的继起者却一天天的增多。

我们这些过来了的一代,谁都深深的感觉到不够坚强、丰满。我们还有着想摆脱而一时又摆脱不净的旧习气,这是古老的历史赐予我们的无辜的悲剧。新的一代如果得到严肃的训练,使他们无论在艺术上、生活上、作风上有一番崭新的气象,那么,真是后生可畏,中国未来的新演剧事业,前途是不可限量的了。

中国以地大、物博、人多著称于世。以偌大的中国,她只有两个戏剧学校,那么,退一万步说:物以稀为贵吧,我们真得珍惜这个学校。

愿大家努力建设,使她前途无量。

一九四七年·十二月·二日,于上海

然而,好景不长,1947 年10 月27 日,蒋介石亲自下令解散“中国民主同盟”。“民盟”总部被迫撤至香港,欧阳予倩作为“民盟”的理事,随着时局的恶化也备感压力。1948 年年初,任香港永华影业公司电影导演的卜万苍来沪力邀欧阳予倩等人赴港任公司编导,于是,欧阳予倩同周贻白、顾仲彝等民主人士便借此一同于次年1 月27 日[22]乘船离沪赴港。由此结束了他在民国时期最后的一段戏剧教育的实践经历。

四、欧阳予倩剧作在上海剧校的演出与接受

即便欧阳予倩先生离开了上海,但上海剧校的舞台上依旧上演他的剧作。1948 年年底,上海剧校表演班的学生们在刘厚生先生的导演之下,将欧阳予倩先生的《欲魔》搬上了四楼实验小剧场。

1948 年暑假开学后,剧校的演出一度沉寂,经过紧密的排练后,于11 月下旬,在刘厚生先生的导演下,剧校同学将欧阳予倩先生的五幕剧《欲魔》搬上了舞台。该剧是由欧阳予倩先生根据托尔斯泰的剧本《黑暗的势力》改编而成,最早发表于1937 年5 月的《文艺月刊》。

该剧讲述了年老多病的富农张裕福与年轻后妻花月英过着毫无爱情的生活。月英难以克制情欲,与长工李奇相好。洗衣姑娘王秀英已将贞操献与李奇,奇父让他与秀英结婚。奇母李洪氏却见儿子与主妇相爱,便欲趁机占有张家财产,向月英献计害死了张裕福。好景不长,李奇与张裕福和前妻所生女儿小金相好,并令其怀孕生子。深夜,李洪氏与月英逼李奇活埋小金刚生的婴儿,李奇良心受到极大刺激,当众承认自己是杀人犯,并去县衙自首。最后只剩下后悔的李洪氏和花月英。

从剧情中我们可以看到,欧阳予倩先生对托尔斯泰的原作进行了中国化的改编,去除了原剧中原本浓厚的宗教色彩,使其适应中国农村的客观现实。导演刘厚生先生认为:“在世界文学史上,我们会发现描写黑暗旧俄的社会情况的作品,常常与我们今日的社会情况是如何地相像,以至于非常适合改编。”[23]

然而,从剧目上演的接受情况来看,剧作本身还是因为作者将农村痛苦的原因归结为良心问题,从而受到了来自“革命文艺思想”的批判。当时就有评论称:“晚年的托尔斯泰对私有财产制度有着倔强和固执的抗拒精神,然而他的宗教观念也同样根深蒂固,他把社会主义理想的完成完全寄托在人类良心的复活上……改编本虽然抹去它的宗教积尘,极力倡导自食其力的劳动生活,而最后的解决仍然是人性的觉悟和道德观念的完成,不能不说是一大憾事。”[24]

相较于上文的点到为止,在观众来信中,就有一个位叫王俊芳的观众,更是直截了当地指出:

在《欲魔》这个戏里,所表现的地主富农张裕福,除了他因爱财如命的自私,和白发蹂躏红颜的残忍,因而被害丧生的可怜相外,一切的罪恶几乎与他无关似的。至于花月英的狠恶,李奇的犯罪,好像都由于阴毒、狡猾、贪利的李洪氏所致,几乎看不出他们的罪恶是由地主富农意识注射的必然结果,也即是说万恶之首的私有财产制度,躲开了它的万恶的罪责,使观众无从了解这伙可憎又可怜的人的下意识,是被封建的自私的社会意识所控制所指使,假如在一个理想的社会里,没有了自有财产,没有家,男女实行自由结合,试问花月英还去谋杀亲夫吗?李奇还去活埋私生子吗?李洪氏还敎唆杀人吗?如果我们的答复是否定的话,那么这些罪责应叫谁来负?这就是本戏所表现的主旨了。[25]

从这番“高论”中可见当时激进的左翼文学思想已然沾上了庸俗社会学的弊病。如此以理念先行的方式,简单教条地用社会学理论来衡量文艺作品,无疑是浅陋的表现。其实,文艺作品的内容是客观世界的主观反映,并非对现实的消极记录。如此无视不同时代背景下的政治、思想和心理等各方面的复杂因素,而是想直线式地从艺术形象中获得抽象的阶级心理和一般政治经济范畴上的特点。这样一来,无疑也抹杀了文艺的特性,将文艺的目的与内容同社会科学的目的与内容机械地等同起来,把文学变成对社会学的“形象图解”。

对此,还是刘厚生对该剧的评价较为中肯:“虽然这里只是写着在良心极度不安底下的忏悔,但透过这动作,我们可以看到一种勇气,一种与过去宣战的勇气,一种追求真理的勇气。把痛苦的造成与解除归结为良心问题,这是过去中国农民的错觉,也是这剧本的不足之处,但有痛苦之处,不逃避、不妥协,而正面地来解决他,这却永远是对的。”[26]

该剧的演职员表[27]如下:

演员表

张裕福——张 萍

花月英——田 健

小 金——吴爱娜

小 银——周莎菲

李 奇——韦 显

李大顺——纪慕絃

李洪氏——陈一泓

王秀英——李 俐

胡大忠——梁 怨

邻女甲——王若波

邻女乙——邵 琪

陈大妈——江莉萍

某 甲——俞慎生

新 郎——周问兰

职员表

剧务、舞台监督——徐石平

装置、设计制作——陆 勋、蔡健华、刘文斗

灯光设计——蔡健华

灯 光——蔡建华、刘伯元

装 置——许学初、侯继畅、王 琰、张乃文、金又新、孙福庆

服 装——程慰世

化 装——白路平

大 道 具——潘千里、邹桂华、张经纬

小 道 具——孙澄水、何晓红

效 果——王若帝、马 骅、魏友礼

提 示——薛雯君

司 幕——张琦军

前台主任——彭 涌

场 务——曾宪涤、谢逸敏

招 待——马淑秋、蔡学渊、冯静瀛、文家采

广 告——白路平、郑 履

供 应——蒲映政、倪荣辉

事 物——薛 容

卖 票——何 淳、薛导民

收 票——陈 筠、王 健

该剧在1948 年11 月4 日至21 日连演23 场,计有观众5645 人次。至于剧校学生的演出,当时有徐超远与范加仑两位来自同济工学院的观众,他俩是剧校演出的“铁杆粉丝”,看了《欲魔》的演出后,也特地给剧校致信,在信中写下了他们的观感。令人没想到的是,这两个理工男对演出的见地却十分的老到而又全面:

演出方面,我们觉得整个戏的进行其节奏稍显平板一点,令人微觉疲乏单调。再,农村情调之建立,布景固然尽了力量,然而灯光与效果是否能更恰当地配合布景,以期更大的收获?气氛的制造与培养又是否可能再稍加斟酌?因为我们总有一点感觉每到一幕的高潮或全剧之顶点时还稍有一点令人不能接受,感到突然。这,有时是由于演员内心情绪的准备不够,而有时还应部分归咎于气氛培养之不足,以致观众情绪酝酿未能成熟,对于这,灯光是否还需更恰当地配合?效果是否还需再求改进,以直接由视觉听觉与演员表演所引起之联想作用来打动观众,以获致预期的效果?(我们尤其希望负责效果的同学能多努力些)

对设计布景的同学们我们愿为他们辛勤工作的成功致敬。

灯光设计我们有一点感想,是不是全剧大部发生在黄昏?因为天幕上半打蓝光,下半打红光,老给人一个黄昏的感觉。

化装方面:从舞台上小银的年纪来判断,似乎月英的年纪太轻一点。

关于演员的表演,亦就拙见,分别言之:

花月英——我们觉得,扮演这一角色的同学还该更深入地分析这角色,了解这角色,用真实的情感亲切地体验角色的遭遇,须要生动地表现它——用真实的情感!那么在许多动人的场面该更感人,情感的转变点上也圆满些。

李洪氏——如果把已有的创造成果再使之洗练圆熟,而且更深深地掘入角色的灵魂一歩,我们想会有更大的成功。

李奇——动作似乎稍显生硬,读词也平板一些,我们觉得在舞台上所表现的并不同于我们在实际生活里所见到的“农夫”。同时深切的体验与更多的情绪的准备是否还需要?

老胡——外形甚佳,语调生动而富于旋律的美,合乎这个角色的语气。当然,这是一个较轻而较易讨好的角色,然成功仍不可磨灭。

小金——对一个乡下姑娘而言,是不是舞台上的小金还太知识分子气一点?[28]

结 语

欧阳予倩先生在上海剧校虽然前后执教了才一年不到的时间,但作为他在新中国成立以前最后的这段戏剧教育经历,一直不为学界所知。希望本文的发掘与爬梳,能够填补上欧阳予倩先生这段生平经历上的空白,为后人归纳总结欧阳予倩先生的戏剧教育理念提供参考与补益。同时,欧阳予倩这段经历的浮出水面,也可见早在中央戏剧学院建院之前,它的老院长就同上海戏剧学院结下了不解之缘。作为我国重要的戏剧类兄弟院校——中戏与上戏的关系也因这段情谊而显得源远流长!

注 释:

[1]苏关鑫:《欧阳予倩研究资料·欧阳予倩年表》,北京:知识产权出版社,2009 年,第37 页[2]据顾仲彝先生长女顾子钰口述历史,1926 年顾仲彝与张静仪结婚时,欧阳予倩为证婚人

[3]详情请参见顾振辉:《上海市立实验戏剧学校“裁撤风波”考》,《戏剧学》,第3 辑,北京:文化艺术出版社,2015 年,第233 ~263 页

[4]顾嘉谷口述、顾振辉采访整理:《1946 级校友顾嘉谷口述历史》,2016 年2 月14 日下午,聊城大学西苑,顾嘉谷教授家中

[5]《庆祝新中国剧社成立60 周年》,《横浜桥》,第41 期,第3 页

[6]“演出广告”,《台湾月刊》,1947 年,第3、4 期合刊,第114 页

[7]石炎:《新中国剧社与剧校》,《横浜桥》,第12 期,第2 页

[8]《在台幸免挨打,欧阳予倩返沪》,《文汇报》,1947 年3 月26 日,第四版

[9]欧阳予倩:《台游杂拾》,《人世间》,1947 年第2 期,第41 ~42 页

[10]祝公健:《欧阳予倩在剧校欢迎席的演讲》,《联合晚报》,1947 年5 月10 日,见上海戏剧学院档案1945-43.0012 所载之剪报

[11]《上海市立实验戏剧学校三十六年度第二学期教职员工名册》,上海戏剧学院档案,1945-50.0008

[12]俞慎生口述、顾振辉采访整理:《1946 级校友俞慎生口述历史》,2015 年6 月14 日上午,上海丁香花园三号楼,二楼。

[13]房子口述、顾振辉采访整理:《1947 年校友房子口述历史》,2014 年10 月24 日下午,浙江杭州四眼井,房子老师家中

[14]袁化甘:《上海市立实验戏剧学校概貌》,《中国现代话剧教育史稿》,华东师范大学出版社,1986 年版,第326 页

[15]汪泪:《忆欧阳予倩老师》,《横浜桥》,第9 期,第2 页

[16]梁怨:《流水·明星·圆月(忆欧阳予倩教表演)》,《横浜桥》,第24 期,第5 页

[17]梁怨:《流水·明星·圆月(忆欧阳予倩教表演)》,《横浜桥》,第24 期,第5 页

[18]参见《〈镀金〉〈同病相怜〉演出说明书》,上海戏剧学院档案,1947XY12,1,0006,1,第00001 号

[19]参见《〈镀金〉〈同病相怜〉演出说明书》,上海戏剧学院档案,1947XY12,1,0006,1,第00001 号

[20]李培健口述、顾振辉采访整理:《1947 级校友李培健口述历史》,2014 年10 月26 日下午,地点:江苏苏州,竹辉新村,李培健老师家中。

[21]该日期参见《举行本校成立二周年纪念会庆祝办法》,上海戏剧学院档案,1945-70.0031,第00042 页

[22]该日期参见刘桂秋编:《无锡国专编年事辑》,北京:中国大百科全书出版社,2011 年,第440 页

[23]刘厚生:《〈欲魔〉小识》,《剧讯丛刊》,1948 年第2 期,封面

[24]《〈欲魔〉与〈黑暗之势力〉》,《剧讯丛刊》,1948 年第2 期,第2 页

[25]王俊芳:《我对〈欲魔〉的看法·一》,《剧讯丛刊》,1948 年第5 期,第7 页

[26]刘厚生:《〈欲魔〉小识》,《剧讯丛刊》,1948 年第2 期,封面

[27]参见《剧讯丛刊》,1948 年第2 期,第1 ~2 页

[28]徐超远,范加仑:《我对〈欲魔〉的看法·二》,《剧讯丛刊》,1948 年第5 期,第8 页