家庭规模、同胞结构与学龄儿童教育获得

——来自中国教育追踪调查的经验证据

2020-04-28曾迪洋

方 超 曾迪洋 黄 斌

(南京财经大学 公共管理学院, 江苏 南京 210023)

一、引言

改革开放四十年来,我国逐步通过义务教育改革法(1986年)与高校扩招政策(1999年)提高了全民族教育水平,劳动力的平均受教育年限在两次教育扩展的推动下以“S型”曲线的方式逐级上升,教育人力资本积累使得教育领域“不平衡与不充分”的主要矛盾由人力资本存量不足,转变为了人力资本结构分布不均,即劳动者的受教育差距①。教育社会学认为,在工业化社会中,教育是个体实现向上跃迁的主要渠道,同时也是社会再生产的重要方式,当给定公共教育投入并且存在家庭信贷约束时,家庭规模、同胞数量及其结构效应便成为家庭教育决策与人力资本投资的重要掣肘,从而成为个体教育差距的微观基础,因而有大量研究关注家庭规模对人力资本积累的影响②。

教育经济学关于家庭规模与子代受教育程度的讨论始于Becker提供的“数量—质量均衡理论”(Quantity-Quality Trade-Off)③。该理论认为生育率的下降、家庭规模的缩小将会在给定公共教育投入的情况下,部分释放家庭面临的信贷约束,致使家庭决策中有限的教育资源能够向数量较少的子代聚集,结果是提高了子代的升学转换率与平均受教育年限④。同时,基于国别或不同经济体的实证研究也印证了这一论断:子代教育成就与性别教育差距将随着生育率的下降而趋于收敛⑤。

由于缺乏微观调研数据的支撑,除了张月云与谢宇等少数学者关注了家庭规模与同胞结构对劳动者在学期间教育获得的影响⑥,多数研究往往选取教育年限作为个体受教育程度的代理指标,仅仅关注了家庭规模或同胞性别结构对个体最终教育获得的影响⑦, 并且这部分量化研究在技术上还面临着样本选择偏差与学业成绩标准化等问题的掣肘。本研究认为,家庭规模与同胞结构通过家庭教育资源配置,不仅会影响劳动者最终的受教育差距,更会对其在学期间的学业成绩产生重要影响,并且该影响将可能成为人力资本积累与人力资本结构分布不均的纵向起点。针对这一研究问题,本研究将利用中国教育追踪调查数据,在低生育率的现实背景下,利用准实验的倾向得分匹配法,深入讨论家庭规模、同胞结构对劳动者在学期间教育获得的影响,旨在为现阶段“宽松型”生育政策下的教育发展提供信息支撑与决策基础。本文后续结构安排如下:第二部分将通过既有文献回顾提炼研究假说;第三部分为研究方法与数据的介绍;第四部分将汇报并讨论实证研究结果;第五部分为研究结论与延展讨论。

二、文献回顾、理论基础与研究假说

(一)家庭规模与教育获得的关系

1966年发布的《科尔曼报告》揭示了个体教育获得受到四方面因素的影响:家庭、学校、政府与同伴(同群)效应,而教育经济、教育社会学、教育心理学在随后的发展则将家庭因素逐渐聚焦于以人口结构为核心的家庭规模⑧,并且大量研究业已发现了个体兄弟姐妹数量与其最终的受教育程度以及收入水平的负相关关系⑨。对于这一研究发现,“数量-质量权衡理论”以及与之相近的“资源稀释理论”(Resources Dilution Model)则给出了较为全面的理论探讨。

“资源稀释理论”将家庭生育行为视作既定信贷约束下的权衡与选择。夫妻生儿育女的动机出于未来养老的需要,但信贷约束致使家庭在生育时面临着生育数量与生育质量之间的权衡。在“紧缩型”生育政策下,家庭因生育数量的下降而放宽了外部信贷约束,进而能够对数量更少的子女进行更高级别的人力资本投资,结果是使得子代在教育资源上获得了更高的货币性与非货币性投入(儿童照料、学习参与等),最终推动子代教育获得、教育质量的不断上升⑩。实证研究方面,Conley & Glauber的研究利用美国人口普查数据,将私立学校、留级率以及受教育程度作为教育获得与教育质量的代理指标,发现家庭规模越大,子代就读私立学校的比重越小,并且留级率上升且受教育程度下降。叶华与吴晓刚针对我国国情的研究发现,生育率与子代受教育程度呈现反向运动关系,即家庭规模缩小能够显著提高子代受教育程度。

“数量-质量权衡理论”与“资源稀释理论”都强调了现代家庭生育数量与子女进入劳动力市场后教育获得的负相关关系。那么,这种负相关关系是否同样适用于子女求学期间,即家庭规模与学龄儿童在学期间的学业成绩是否也表现出一定的负相关关系呢?基于对这一问题思考,我们提出本研究的第一条研究假设:

研究假设一(家庭规模):家庭规模越大、同胞数量越多则子代在学期间的学业成绩越差;反之,家庭规模越小则子代在学期间的学业表现越好。

由于家庭教育决策受到外部信贷约束的掣肘,而稀缺性又使得父辈无法向子女平均地分配家庭教育资源,因而子女能否获得教育资源便取决于父辈对于子代教育回报率的预期判断以及可能存在的偏好,同胞竞争效应(sibling competition effect)也由此产生。因此,当家庭规模较小时,父辈在教育决策中能够将有限的教育资源向少数子女聚集,通过货币性的教育支出,如课外补习、辅导班与兴趣班等“影子教育”等形式,或者非货币性的教育支出,如增强对子女的生活照料与陪伴,更多地参与到子女学习过程中等方式,从而达到提高子代学业成绩的目的。相反,由于同胞竞争效应的存在,非独生子女家庭有限的教育资源被兄弟姊妹所稀释,货币性与非货币性教育人力资本投资减少,结果是其子女在学期间的学业成绩相对较差。

(二)同胞结构与教育获得的关系

“数量-质量权衡理论”与“资源稀释理论”并未在家庭规模的基础上进一步考虑同胞结构对家庭教育资源分配的影响。Becker & Tomes认为,外部信贷约束导致父辈在进行家庭教育决策时,应基于有限理性合理配置家庭教育资源,使教育人力资本投资的效用达到最优。因此,理想状态下的最优水平的教育人力资本投资会产生两种截然不同的资源分配方式:

决策一,如果教育人力资本投资的目的是帮助子女实现预期收入的最大化,那么父辈会将教育资源分配给边际收益率更高的子女。当考虑个体在劳动力市场上的活跃期以及可能存在的性别歧视时,男性劳动力的教育回报率一般要高于女性。此时,男孩在家庭资源配置中会获得父母更多的人力资本投资,接受更高层级与质量的教育。因此,由于家庭中有男孩的存在,无论该男孩是哥哥还是弟弟,女孩均将成为同胞竞争的“牺牲品”。但是,当家庭中有女孩存在时,无论该女孩是姐姐还是妹妹,女孩的教育资源则不会被稀释,这一决策模式也被称为“效率假说”。根据“效率假说”,我们提出本研究的第二条假设:

研究假设二(同胞性别结构):当家庭中有哥哥或弟弟时,女孩成为同胞竞争的“牺牲品”,学业成绩受到“资源稀释理论”的影响,相对于没有哥哥或弟弟的家庭而言要更差。

决策二,如果教育人力资本投资并非以实现最优为目的,家庭资源配置也不是为了帮助子代实现预期收入的最大化,而是为了促进子代的收入均衡。此时,父母担忧子女的代内收入不平等,因而在教育决策中更愿意向先天能力、禀赋较弱的个体配置更多的教育资源,通过人力资本投资帮助他们补偿先天劣势,以期在劳动力市场上获得更高的教育回报,达致缩小代内收入不平等的目的。因此,无论家庭中是否有男孩,也无论男孩是哥哥还是弟弟,女孩能够获得的教育教育资源都不会被稀释;相反,家庭中有女孩的存在则会产生姊妹竞争效应,即“补偿假说”。根据“补偿假说”,我们提出本研究的第三条假设:

研究假设三(同胞结构效应):当家庭中有姐姐时,女孩不会成为姊妹竞争的“牺牲品”,在学期间的学业表现也不会受到影响,但当家庭中有妹妹时,女孩能够获得的教育资源会被稀释,因而相对于没有妹妹的家庭而言,在学期间的学业成绩更差。

最后,预算约束理论还从家庭抚养子代的婚姻成本出发,为同胞性别结构与教育获得的关系提供了另一种可能的解释。如果家庭在抚养子代过程中需要承担子女的婚姻成本,譬如为男孩购买婚房、支付彩礼以及为女孩准备嫁妆等,则婚姻成本的上升将挤占既定预算下的教育支出,而这其中存在着两种截然相反的情形:情形一,当男孩的彩礼在绝对值上高于女孩的嫁妆时,男孩的抚养成本将上升;情形二,在一定的风俗、习惯与传统文化中,当女孩的嫁妆在绝对值上高于男孩的彩礼时,女孩的抚养成本将会上升。当考虑家庭预算约束时,两种情形下的婚姻成本都会推高子代的抚养支出,从而对子代在学期间的教育人力资本投资构成挤占效应。

三、研究方法与数据

(一)研究方法

1.模型设定

为检验家庭规模、同胞结构对学龄儿童在学期间教育获得(学业成绩)的影响,我们利用下式检验前述研究假说:

Educit=α+β1Sibit+β2Iit+β3Cit+μit

(1)

式中,下标表示子代i与家庭t,因变量Educit为家庭t中个体i的学业成绩,用标准化后的语文、数学与英语成绩表示。Sibit为重要的自变量,表示子代i是否有兄弟姐妹,在研究假设一中仅表示家庭规模,但不区分同胞结构,而在研究假设二、三中则表示是否有哥哥(弟弟)和姐姐(妹妹),以识别同胞结构效应对学业成绩的影响。Iit为非货币性的教育人力资本投资,如父母对子女的教育期望。理论上讲,父母对子女的教育期望与学习参与有助于提高子女的学业成绩,但家庭规模的扩大则可能稀释父母参与子女学习的时间,造成子女学业成绩的下降,因而我们预计Iit的参数估计值β2将随着家庭规模的扩大而下降。Cit是由个体特征,如性别、民族等构成的控制变量,μit为方程的残差项。

2.计量处理

既有研究在讨论家庭规模、同胞结构对子代教育获得的影响时,大多利用普通最小二乘法(OLS)进行回归处理,将处理组中的观测值视作在家庭规模影响下个体教育获得的“净效应”,但这种研究思路却会导致反事实选择偏差。因为家庭成员中是否有兄弟姐妹并非随机生成,而是受到特定时期的生育政策、生育意愿以及实际生育行为等因素的影响。其中,生育政策是外生因素,而生育意愿与实际生育行为则内生于家庭背景、家庭经济条件之中。因此,有兄弟/姐妹的处理组和没有兄弟/姐妹的参照组之间,在个体特征、家庭背景、经济条件以及父母对待男孩的偏好等方面均有可能存在显著不同,此时利用OLS进行简单估计则会偏估“净效应”。为了准确识别家庭规模、同胞结构对子代学业成绩影响的“净效应”,解决反事实选择引致的估计偏误,本研究将采用Rosenbaum & Rubin提供的倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,PSM)。

倾向得分匹配法的研究思路是:为处理组(有兄弟姐妹)寻找到在个体特征、家庭背景、经济条件上相似的参照组(无兄弟姊妹),通过参照组的设置能在一定程度上消除反事实选择偏误。具体说来,倾向得分匹配将处理组中影响子代教育获得的各种因素作为协变量,估计个体进入处理组的倾向分值,通过匹配使得处理组与参照组中的个体在分配结果上接近随机分配的过程,在提高匹配度的同时,使得不同组别的个体具有横向可比性。家庭规模、同胞结构影响子代教育获得的“净效应”,在倾向得分匹配中被标记为处理组中的平均处理效应(ATT):

ATT=E{E(Educ1i-Educ0i)|Di=1,p=(Xi)}

(2)

式中,Educ1i与Educ0i分别为有兄弟姐妹和无兄弟姐妹家庭子代在学期间的学业成绩,Di为式性函数,用二元哑变量表示个体i是否为独生子女,如果是则Di=1,反之Di=0。p(Xi)为倾向得分值,表示控制个体特征、家庭背景、经济条件等因素后,个体i有兄弟姐妹的概率值,而如何选择协变量X则是倾向得分匹配的关键。为了保障倾向得分匹配法估计结果的稳健性,本研究将采用四种识别策略,即K最近邻匹配、半径(卡尺)匹配、核匹配以及马氏匹配识别家庭规模、同胞结构对子代教育获得影响的“净效应”。

(二)研究数据

本研究选用数据来自中国人民大学数据与调查中心(NSRC)提供的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)。中国教育追踪调查数据设立了初一与初三两个年级的同期群,在分层变量上按照人口平均受教育程度与流动人口比例进行分层,在抽样上则遵循了多阶段概率与规模成比例(PPS)的原则,分四阶段从全国28个县级单位(调查点)随机抽取了112所学校、438个班级,涉及基线学生近2万名,旨在揭示家庭、学校、社区以及宏观社会结构对个体教育产出的影响,同时刻画了教育产出在个体生命历程中作用。本研究将选取CEPS 2013-2014年度的基线调研数。

四、研究结果与分析

(一)变量处理与统计描述

在进行倾向得分匹配前,本研究首先对CEPS数据进行了初步处理,对实证研究所涉变量进行了基本统计描述(见表1)。根据表1显示,我们将标准化后的语文、数学与英语分数作为子代教育获得的代理指标,同时也是本研究的因变量。既有研究之所以较少关注学龄儿童在学期间的教育获得,部分原因正是在于难以找到像平均受教育年限一样的量化指标,而CEPS所提供的标准化成绩则为本研究提供了便利。

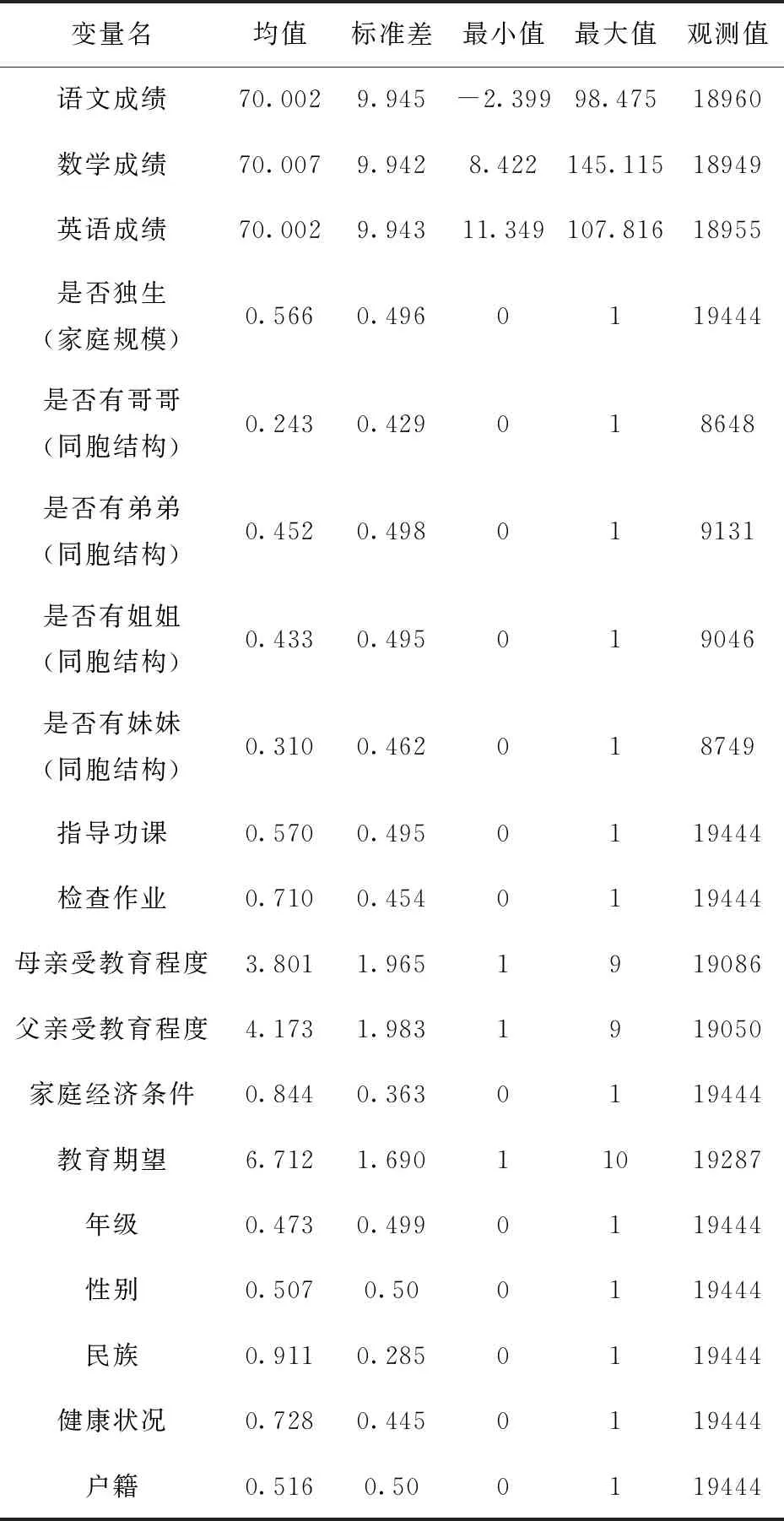

独生子女、有哥哥、有弟弟、有姐姐以及有妹妹是由0和1构成的四组二元哑变量,即方程(1)中反映家庭规模和同胞结构的Sibit,也是方程(2)中倾向得分匹配的识别变量Di。五组虚拟变量在各自样本中的占比分别为56.6%、24.3%、45.2%、43.3%、31%,而这反映了两条基本事实:第一,独生子女家庭的样本比重高于有兄弟姊妹的家庭(56.6%),表明改革开放以来的“紧缩型”生育政策致使家庭规模趋于小型化,符合“全面二孩”政策推行前我国所面临的“低生育率陷阱”;第二,有哥哥与有姐姐的样本比重为24.3%与43.3%,反映了生育观念中仍然存在男孩偏好。因为当家庭育有男孩以后,家庭生育意愿便呈现出下降的状态,但头胎若是女孩则会强化家庭生育意愿,以便满足对男孩的偏好。

表1 变量的基本统计信息

指导功课与检查作业代表家庭教育决策中父母对子女的非货币性人力资本投资,是父母参与子代学习过程的一种方式,即方程(1)中的Iit。理论上讲,父母参与子女的学习过程越多,越有利于提高子女在学期间的学业成绩,但家庭规模的扩大与同胞结构的改变则可能打破既有的教育资源分配方式。我们将父母是否在一周内有三天(含以上)指导子女的功课与检查作业设定为较高的学习参与度,根据二分变量的基本统计信息可知,有57%的父母经常指导子女功课,71%的父母经常抽查子女作业的完成情况。但需要指出的是,由于本文在研究设计上并未聚焦父母参与在留守与随迁儿童间的组间差异,即使农村、留守儿童可以通过信息技术的传播,譬如语音与视频的方式获得父母的关注与指导,但在父母参与的效用上也可能与面对面辅导存在着显著不同,因而该变量的设置对于留守儿童而言,并不能较好地体现非货币性的教育人力资本投资。

父母在子女学习过程中较高的参与率也与父母对子代较高的教育期望相一致。教育期望反映的是父母对子女受教育程度的期望值,由赋值为1-10的定序变量构成,分别代表“现在就不读、初中、中专/技校、职高、普高、大专、本科、研究生、博士、无所谓”等选项,而该变量6.712的均值表明父母希望子女至少读到大学专科的教育层级。

此外,本研究还控制了学龄儿童的个体特征与家庭特征方面的差异,即方程(1)中的Cit。个体特征包括学龄儿童的性别、民族、户籍、健康状况与年级。样本中,男童与女童的样本占比分别为50.7%与49.3%,47.3%的样本为就读初中三年级(九年级)学龄儿童,而52.7%的就读初中一年级(七年级),91.1%的学龄儿童为汉族,而仅有8.9%的学龄儿童为少数民族,72.8%的学龄儿童认为自身的健康状况较好,但有27.2%的学龄儿童认为健康状况不佳,城镇户籍(非农户藉居民户口)学龄儿童的样本占比为51.6%,农村户籍的为48.4%。家庭特征方面,本研究用父母受教育程度衡量家庭人力资本存量,父母受教育程度均由赋值为1-9的定序变量构成,分别代表无教育经历、小学、初中、中专/技校、职高、普高、大专、本科、研究生及以上的教育层级,母亲与父亲受教育程度的均值分别为3.801与4.173,表明母亲的学历在初中到中专/技校之间,而父亲的受教育程度则在中专到职高的学历区间内。家庭经济条件由学龄儿童自评完成,其中,“非常困难”、“比较困难”与“中等”被视作经济条件较差,而“比较富裕”与“富裕”则被视为经济条件较好,84.4%的学龄儿童认为原生家庭经济条件较好。

(二)计量结果与分析

1.家庭规模、同胞结构的影响因素分析:基于Logit模型估计

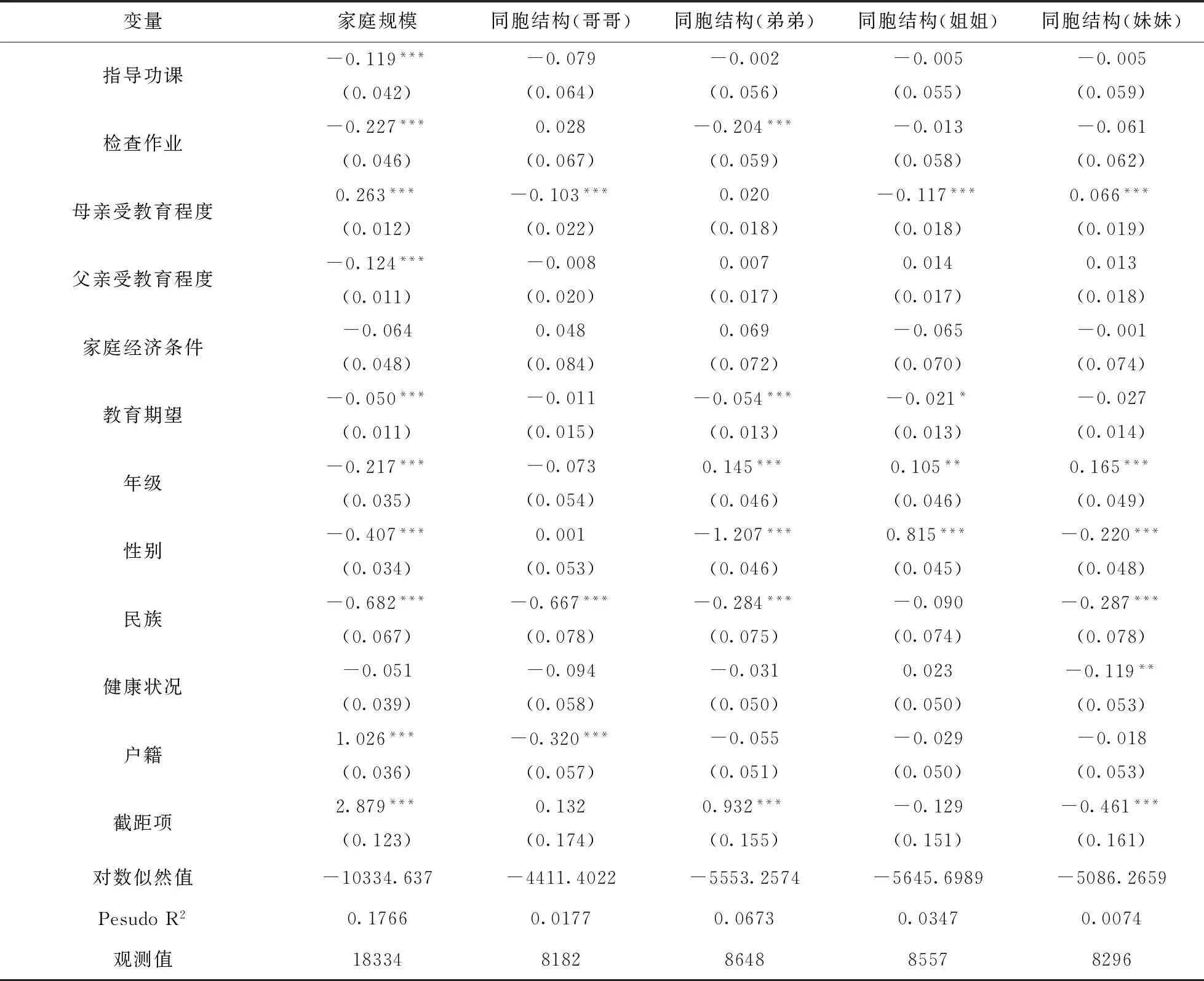

倾向得分匹配法在技术处理上大体可以分为两步:第一步,利用Logit模型估计处理组与参照组中的各因素对于家庭规模或同胞结构的影响;第二步,在实现数据平衡的基础上,利用不同匹配策略识别家庭规模、同胞结构对子代学业成绩影响的“净效应”。因此,本小节首先利用Logit模型估计家庭规模、同胞结构的影响因素。表2以家庭中是否有兄弟姊妹、是否有哥哥、是否有弟弟、是否有姐姐以及是否有妹妹分别作为因变量(第二至五列),估计了家庭规模与同胞结构的倾向分值。由于Logit模型的被解释变量为0或1构成的二分变量,因而我们只能根据参数估计值的方向判断解释变量对被解释变量的影响,但无法得到各变量的平均边际效应(概率值)。

有关Logit模型的估计结果,我们主要关注个体特征中的子女性别与家庭特征中的人力资本存量对家庭规模的影响。在家庭规模中,性别变量的参数估计值为负,部分印证了中国家庭的男孩偏好;在家庭结构中,若第一胎子女的性别为男孩则抑制家庭生育意愿,但当第一胎是女孩时(有姐姐)则会推高家庭生育意愿并实际产生生育行为。同时,有妹妹与有弟弟的家庭结构也显示出了头胎是男孩对家庭生育意愿的负向影响,但在有弟弟的家庭结构中,这种抑制效应更为明显。父亲与母亲的受教育程度构成了家庭人力资本变量,但母亲受教育程度对家庭规模与结构的影响,相对于父亲受教育程度而言更为显著与稳健。总的来说,母亲的文化水平越高提高了产生大规模家庭的概率值,但并没有证据直接表明母亲的受教育程度与家庭的男孩偏好之间存在着正相关性。

2.家庭规模、同胞结构对子代教育获得的影响:基于PSM的模型估计

在Logit模型对条件概率分析的基础上,本研究将采用PSM估计家庭规模、同胞结构对学龄儿童教育获得影响的“净效应”。具体思路是,首先将处理组与参照组中的个体进行配对;其次计算个体参与配对后的倾向得分,配对后的组间差值则为处理组的处理效应(ATT)。为保证估计结果的稳健性,在识别策略上本研究选取了K最近邻匹配、半径(卡尺)匹配、核匹配以及马氏匹配四种策略。

利用四种识别策略估计处理组的平均处理效应之前,应确保各协变量是否处于平衡状态,因而需要对协变量的平衡性进行检验,本文首先利用核密度函数图刻画协变量在匹配前后的平衡性(见图1)。从图1可以发现,在实现数据匹配后(右图),处理组与控制组在重合区域上,相较于匹配前(左图)更宽,并且处理组与控制组的重心与间距表现出一定的收敛态势,而这种变化趋势则为匹配后的平均处理效应提供了有利条件。

表2 倾向得分的Logit的估计结果

注:(1)括号内为标准差;(2)*、**、***分别表示在10%、5%以及1%水平上显著。

图1 匹配前后的核密度函数图

基于核密度函数对数据匹配效果的评估,本文进一步利用偏误削减的百分比评价协变量是否处于平衡状态,表3汇报了各变量的检验结果。其中,第3、4列为处理组(独生子女家庭)与参照组(非独生子女家庭)在匹配前后的样本均值,第5列为数据匹配前后的标准误,即处理组与参照组的样本均值之差,与两组别样本方差均值的平方根之比,第6、7列则为偏差降低百分比的绝对值以及T检验结果。根据表3提供的信息,除了年级变量系数的标准误上升了49.8%以外,其他协变量的标准误均呈现出不同程度的减少,父母对检查子女作业的偏误下降最大,降幅达到了100%。而幅度最小的则是子女的民族特征,偏误减少了62%。

表3 协变量的平衡性检验

注:*、**、***分别表示在10%、5%以及1%水平上显著。

图2 倾向得分的共同取值范围

总的看来,除少数变量(家庭经济条件、民族变量)外,各协变量在实现数据匹配前均存在着显著差异,但匹配后则在统计上基本不显著,这表明数据匹配基本消除了处理组与参照组中存在个体特征与家庭特征等方面的差异,图2刻画的倾向得分的共同取值范围也印证了这一点。

(1)家庭规模与学业成绩

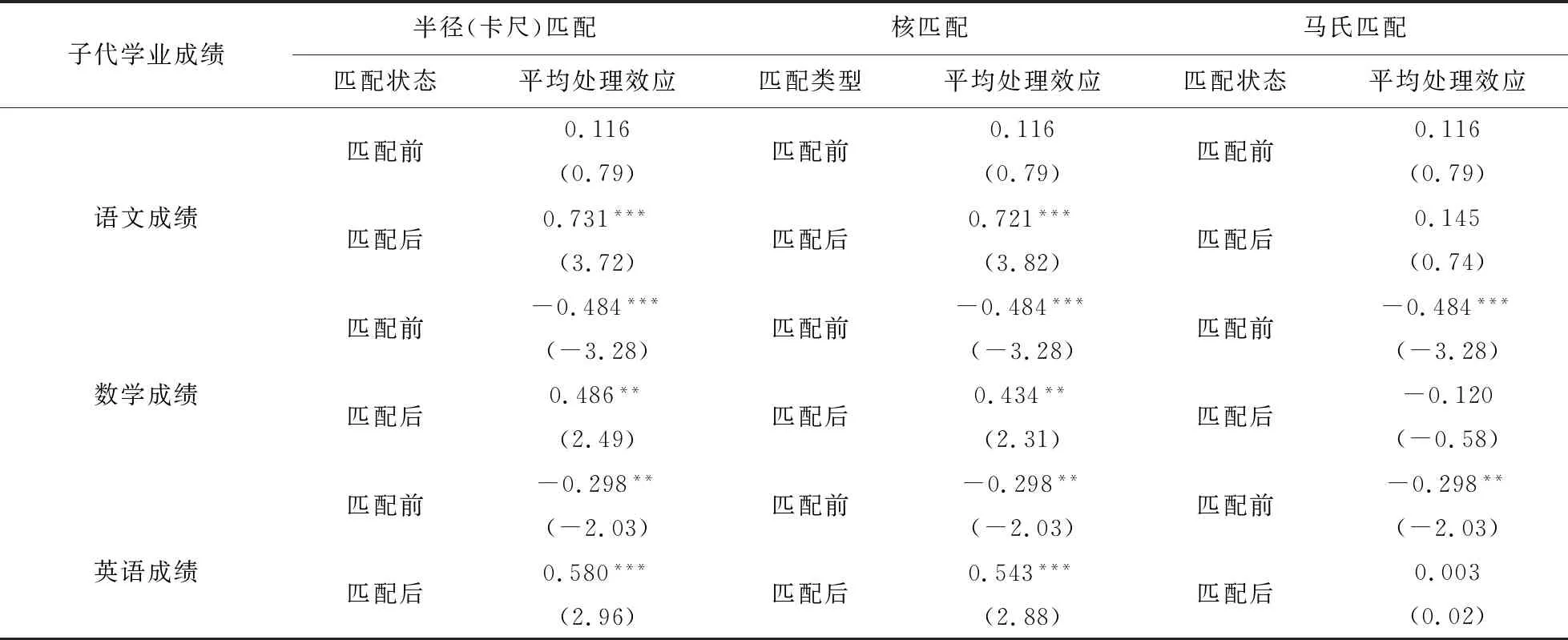

在协变量平衡性检验的基础上,我们首先利用K最近邻匹配估计了家庭规模影响子代学业成绩的“净效应”。根据表4给出的估计信息可知:匹配前,独生子女家庭(处理组)的语文、数学与英语成绩分别为70.164分、69.864分、69.975分,而非独生子女家庭(控制组)的三科成绩为70.048分、70.348分、70.273分,除语文成绩以外,处理组与控制组的差异在1%水平上显著异于零,差值为0.116、-0.484、-0.298;匹配后,处理组与控制组的差值均在1%水平上异于零,并且平均处理效应(ATT)扩大到了0.754、0.490、0.685,这意味着利用倾向得分匹配纠正了家庭规模与同胞结构的反事实选择偏差后,独生子女家庭对子代学业成绩的促进作用显著提升,说明忽视反事实选择引致的选择性偏差将会低估家庭规模对子女在学期间教育获得的影响。

根据匹配后处理组的平均处理效应,本研究验证了我们之前提出的研究假设一,即家庭规模越小,子女的在学表现越好,但为了保证估计结果的稳健性,我们进一步利用半径(卡尺)匹配、核匹配与马氏匹配三种识别策略检验了家庭规模与子代学业成绩的关系。其中,半径匹配的卡尺在0.01的范围内,核匹配默认了核函数与带宽,而马氏匹配则采用Abadie & Imbens提供的异方差稳健标准误的处理方法。从估计结果上看,半径(卡尺)匹配、核匹配与马氏匹配的估计结果较为一致,表明上述研究结论具有较高的稳健性。因此,在纠正了反事实选择偏差后,独生子女家庭子女的语文、数学、英语成绩更优秀,相对于非独生子女家庭,家庭规模越小则子女在学期间的学业成绩越好。

表4 家庭规模与学业成绩

注:*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

表5 家庭规模与学业成绩的稳健性检验

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

(2)同胞结构与学业成绩

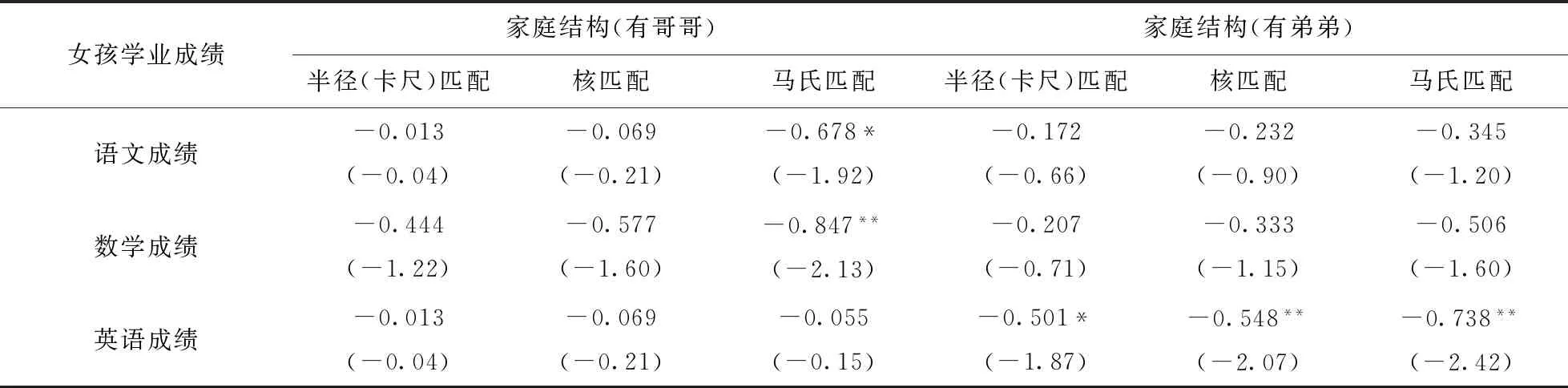

基于对家庭规模的讨论,本研究将进一步识别同胞结构中有哥哥和弟弟以及有姐姐和妹妹分别对子代学业成绩的影响。表6提供了利用K最近邻匹配估计的有哥哥和有弟弟家庭影响女孩学业成绩的处理效应,估计结果表明:有哥哥与有弟弟的家庭结构均对女孩的学业成绩构成了消极影响。具体看来,有哥哥的家庭结构对女孩影响最大的科目依次是数学(-0.631)、语文(-0.563)以及英语(-0.009);而有弟弟的家庭结构对女孩影响最大的科目分别是英语(-0.686)、数学(-0.513)以及语文(-0.157)。

表6 同胞结构(有哥哥与有弟弟)与学业成绩

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

结合表7提供的稳健性检验,本研究认为,不同家庭结构在有哥哥和有弟弟的维度上,虽然对女孩学业成绩的消极影响方面具有一定的异质性,但都表明了一个事实:无论女孩是否在出生顺序上占优,当家庭中出现男孩(哥哥或弟弟)时,在男孩偏好的传统观念支配下,女孩在学期间的教育获得都将成为同胞竞争的“牺牲品”。对于这一现象的可能的解释有二:第一,从“资源稀释理论”出发,考虑家庭受到的外部信贷约束与预算的掣肘,父母的教育决策在男孩偏好的支配下弱化了对女孩的教育人力资本投资,在本研究中则表现为非货币性支出(辅导功课和检查作业),而父母对女孩的教育支出下降是家庭结构中有哥哥和有弟弟的女孩学业成绩逊色于独生子女家庭的直接原因;第二,学龄女童因在同胞竞争中由于父母更倾向于向男孩进行教育人力资本投资,造成了其认知能力形成与非认知能力发育相对滞后并存的局面,在学习过程中遇到困难更易于形成沮丧的心态,从而不利于学业成绩的提高,但这一条推论仍需要微观家庭证据予以支撑。

表7 同胞结构(有哥哥与有弟弟)与学业成绩的稳健性检验

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

总的看来,根据表6与表7的估计结果,本研究提出的研究假设二得到验证,即家庭结构中有哥哥或弟弟的存在,女孩将成为同胞竞争的“牺牲品”,学业成绩相对逊色于没有哥哥或弟弟的家庭的女孩。此外,对比处理组与控制组的匹配结果,我们发现忽视家庭结构中的反事实偏差同样会低估性别结构对女孩学业成绩的消极影响。需要的指出的是,由于影响子代学业成绩的因素较多并且在实现数据匹配后的样本量相对较小,故造成了不同匹配策略下家庭结构负向影响女孩在学期间的学业表现。

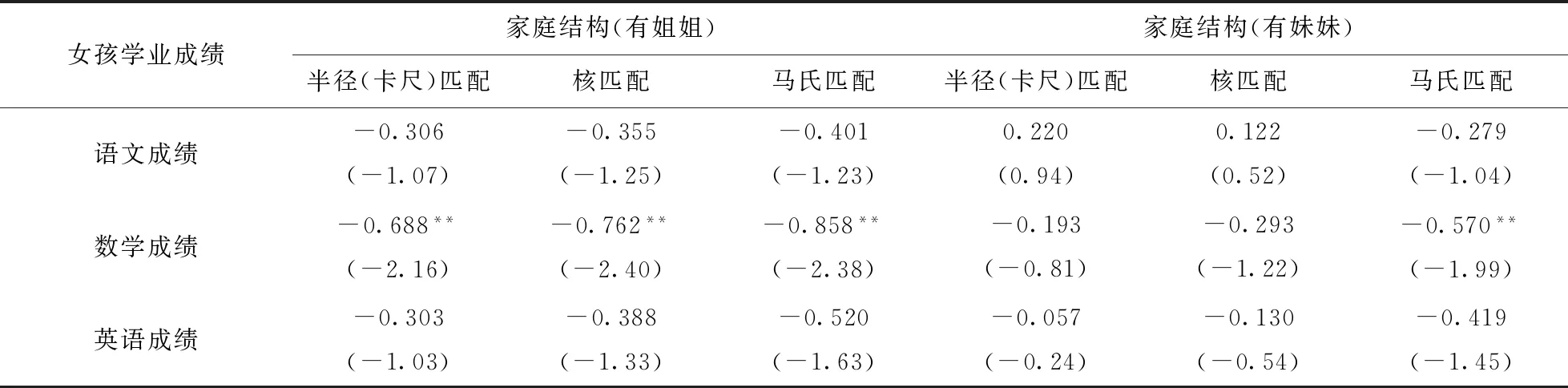

表8讨论了同胞结构为有姐姐与有妹妹对女孩学业成绩影响的处理效应,根据K最近邻匹配的估计结果可知,家庭中有姐姐与有妹妹均对女孩学业成绩造成了负向冲击。在有姐姐的家庭中,对女孩学业成绩影响最大的科目分别是数学(-0.755)、语文(-0.561)以及英语(-0.281);而在有妹妹的家庭中,妹妹的存在仅仅对姐姐的数学(-0.263)与英语成绩(-0.326)产生了消极影响,但没有明显的证据表明家庭结构中妹妹的存在会负向影响姐姐的语文成绩。因此,根据表8的研究结论同时结合表9提供的稳健性检验(处理组在匹配后的平均处理效应),我们对研究假设三的前半部分予以修正:家庭中有姐姐的存在会引致姊妹竞争效应,姐姐对父母在姊妹间的教育人力资本投资的竞争与稀释,造成了妹妹在学期间学业成绩的下降。

表8 同胞结构(有姐姐与有妹妹)与学业成绩

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

表9 同胞结构(有姐姐与有妹妹)与学业成绩的稳健性检验

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别代表在10%、5%以及1%水平上显著。

五、结论与进一步的探讨

(一)研究结论

本研究利用中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)提供的中国教育追踪调查数据(CEPS),基于“数量-质量权衡理论”、“资源稀释理论”与同胞竞争效应,遵循倾向得分匹配的准实验研究设计,实证讨论了家庭规模、同胞结构对学龄儿童在学期间教育获得的影响,结果发现:第一,非货币性的教育人力资本投资,包括检查作业与辅导功课与家庭生育意愿和实际生育行为间呈反向运动的趋势,而Logit模型中对性别变量参数估计的方向则显示了中国家庭的男孩偏好。第二,受到家庭信贷与预算的约束,家庭规模负向影响子代学业成绩,具体表现为出生于独生子女家庭学龄儿童的学业成绩要优于非独生子女家庭(研究假设一)。第三,在男孩偏好的传统观念支配下,家庭结构中有哥哥与有弟弟的存在会造成子女学业成绩的下降(研究假设二)。第四,受到同胞竞争、姊妹竞争效应的影响,家庭结构中有姐姐和有妹妹均会对学龄女童在学期间的教育获得产生负向冲击(修正后的研究假说三)。第五,忽视家庭规模与同胞结构引致的反事实选择偏差,将会偏估学业成绩的处理效应。

(二)进一步的讨论

第一,实证研究维度上,本研究纠正了反事实选择引致的选择性偏差,讨论了家庭规模对子代在学期间教育获得的影响,而这相对于进入劳动力市场后的教育获得而言,也是本文在研究设计上的一项创新。但是,我们在同胞结构中解释有哥哥和有弟弟对学龄女童在学期间较差的学业表现时,给出的解释是父母在男孩偏好的支配下,对男孩给予了更多的非货币性教育人力资本投资,从而抑制了女童的非认知能力发展,进而影响到了学龄女童在学期间的教育获得。由于受到数据可获得性的掣肘,对于这一解释我们并未在研究设计中量化认知与非认知能力对学业成绩的直接影响,也并未考虑认知与非认知能力可能存在的中介调节效应。因此,如何运用经验性的证据揭示认知能力、非认知能力与学业成绩间的因果关系,讨论家庭教育决策对学龄儿童认知能力与非认知能力发展的影响,将是我们下一阶段在实证研究维度上的重要发力点。

第二,理论研究维度上,我们认为一个值得深思的理论问题是,当重新回归教育生产函数时,政府、家庭、学校与同伴是影响学生学业成绩的四大要素,而将整个家庭中所有子女视为同伴时,哥哥与弟弟、姐姐与妹妹的存在均对个体在学期间的学业表现产生了消极影响,从而未能较好地发挥同胞间本应起到的同伴效应。教育经济学对同伴效应讨论的目的在于优化现阶段的教育资源配置,譬如在教育政策的制定中是否采用小班化的教学方式、是否在学校与班级的划分上将不同天资的学生打散,旨在释放学校教育的规模经济效应,最终帮助学生提高在学期间的学业水平,并在这一过程中最大限度地兼顾民众对于效率与公平的诉求。

宏观政策制定中同伴效应的适切性同样能够移植到微观家庭领域。但是,从既有的证据上看,兄弟姐妹作为对方的同伴却在父母既定的教育决策中始终处于竞争状态,从而抑制了对方学业成绩的进步,而这似乎意味着“数量-质量均衡理论”、“资源稀释理论”构成的同胞竞争效应仅仅是一种零和博弈,反映的是微观领域的家庭教育决策未能达到最优水平。因此,当生育政策由紧缩走向宽松,“全面二孩”政策的推行在刺激家庭生育意愿并切实提高生育行为后,如何在家庭层面上对新生儿童与学龄儿童做出最优的教育投资决策,使得家庭教育资源在学龄儿童间逼近最优配置状态,实现同代人面对既定的教育资源能够以非零和博弈的配置方式获得教育资源,将是我们下一阶段重点研究的理论与政策问题。

注释

①方超、罗英姿:《人力资本梯度升级视野下的我国研究生教育供给侧改革》,《清华大学教育研究》2016年第5期。

②D. L. Treiman, “Industrialization and Social Stratification,”SocialInquiry,vol.40, no.2, 1970, pp.207-234.

③参见G. S. Becker,AnEconomicAnalysisofFertility,DemographicandEconomicChangeinDevelopmentCountries, New York:Columbia University Press,1960.

④Li Hongbin, Zhang Junsen and Zhu Yi, “The Quantity-Quality Trade-Off of Children in a Developing Country:Identification Using Chinese Twins,”Demgraphy, vol.45, no.1, 2008, pp.223-243.

⑤B. Powell and L. C. Steelman, “The Liability of having Brothers:Paying for College and Sex Composition of the Family,”SociologyofEducation, vol.62, no.2, 1989, pp.134-147.

⑥张月云、谢宇:《低生育率背景下儿童的兄弟姐妹数、教育资源获得与学业成绩》,《人口研究》2015年第4期。

⑦郑磊、侯玉娜、刘叶:《家庭规模与儿童教育发展的关系研究》,《教育研究》2014年第4期。

⑧参见J. Blake,FamilySizeandAchievement, Berkeley:University of California Press,1989.

⑨E. A. Hanushek, “The Trade-off between Child Quantity and Quality,”JournalofPoliticalEconomy, vol.100, no.1, 1992, pp.84-117.

⑩G. S. Becker and H. G. Lewis, “On the Interaction between the Quantity and Quality of Children,”JournalofPoliticalEconomy, vol.81, no.2, 1973, pp.279-288.