新型冠状病毒肺炎疫情期回望氯喹发展史

2020-04-28赵绵松

赵绵松

庚子年初,荆楚大疫,民众恐慌,英雄逆行。面对新型冠状病毒[1]导致的一场新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)[2],人们有多个“拷问”?这是一个什么病毒?它从哪里来?该如何防治?诊治指南不断更新[3],治疗的招数轮番上阵,你唱罢来我登场。生命重于泰山,疫情就是命令,与疫情病魔作斗争的每一天对于一线医护,对于科研工作者都极其宝贵。2月15日的一条新闻:科技部、卫健委、药监局联合攻关,由钟南山院士担任专家组组长的药物研发论证会——老药新用“磷酸氯喹”用于新冠肺炎。笔者主要介绍氯喹的过往今生及将来。

1 从树皮到化学合成

传闻17世纪30年代,西班牙驻秘鲁总督夫人安娜·辛可那(Cinchon)伯爵夫人突发一种不明原因的发热性疾病,无药可治之时,一名传教士的侍臣威加用一种神奇的树皮熬水(也有史料记载是一小袋树皮干粉)[4],治愈了总督夫人的病症。夫人的治愈使得此树被命名为金鸡纳树,树皮粉被称为“伯爵夫人粉”。当时的欧洲也正在流行疟疾,这一被认为“bad air”的疾病,使国王与贫民同样受到危害。伯爵一家将这一神秘的“伯爵夫人粉”带回欧洲。英国药剂师罗伯特·塔博尔将这一神秘之粉Peruvian bark(Cinchon)[5]又成功治愈了英格兰二世和路易十四世的年轻儿子,神秘药粉又被冠名“耶稣粉”[6]。1677年,这种神秘的粉正式纳入英国伦敦药典,名字为秘鲁皮质“Cortex Peruanus”。我国史书记载,1693年康熙在与准格尔交战期间,不幸染上疟疾,服御医药无效。法国传教士洪若翰(P.Joames Fontaney,1643-1710)和葡萄牙传教士刘应(Mgr Claudusde Visdelou,1656-1737)等献上金鸡纳树皮(cinchona),康熙服用后疟疾速愈,金鸡纳从此被尊奉为“圣药”。自1933年起,金鸡纳树在我国云南省经过多次失败终于播种育苗成功。历经百年有余,金鸡纳树皮的使用一直处于一种原始粗鲁状态。直到1820年,法国科学家成功从金鸡纳树皮中成功提炼出两种活性物质-奎宁与辛可宁(quinine and cinchonine)命名为历史上最早的抗疟药——奎宁。但化学合成奎宁生物碱的过程漫长曲折并遇到多重挑战,由于奎宁和奎宁丁的化学结构为杂环类结构,直到20世纪40年代中期二次大战期间,从金鸡纳树皮到完成化学合成(20个步骤的合成过程)经历了90年的纷争,药学家们研发出具有活性的史上被业界周知的“氯喹”。从17步到20步的最后三步历经30年[7]。

2 抗疟征程上的起起落落

奎宁与辛可宁(quinine and cinchonine)成为最早期的抗疟药物,并在第一次世界大战中治愈大批惟患疟疾的士兵[8],但粗鲁的掠夺金鸡纳树,使得树木匮乏,也催生了那个时代的化学合成,药物的合成使其药理学特性更为明确。

20世纪中期二次世界大战氯喹的问世,科学家反复证实其活性成分包括4-氨基喹啉,本品通过喹啉环上带负电的7-氯基与DNA的鸟嘌呤上的2-氨基接近,使氯喹插入到DNA的双股螺旋之间。氯喹与DNA形成复合物,从而阻止DNA的复制与RNA转录。本品对四种人类疟原虫的无性红细胞形式起作用,对红外期无作用,对配子体也无直接作用,故不能做病因预防,也不能阻断传播[9]。氯喹虽不能直接杀死疟原虫,但能干扰其繁殖。用电镜及放射性核素技术标记氯喹的实验证明,受感染的红细胞能使氯喹大量积聚其内,原虫的食物泡和溶酶体是其浓集的部位,导致原虫核和外膜肿胀、空泡化[10]。

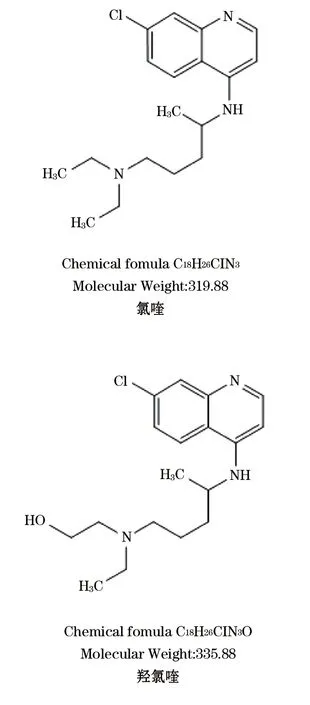

歪打正着的是这一药物一经合成,在用于预防疟疾的同时大大缓解了士兵的关节症状和皮疹,甚至对梅毒也有效[11]。但奎宁的作用呈剂量依赖性,剂量增加的同时可引起腹痛、呕吐、低血糖、低血压、视物模糊、听力下降及神经系统的不良反应。最初发现其不良反应在药物停止使用后消失,但重复使用后再发,导致部分反应持续,甚至出现某些心律失常,心电图显示Q-T时间延长[12],因而限制了其使用。化学合成抗疟药物氯喹中的乙基被羟基代替(图1),在作用效果不减弱的情况下,减少了不良反应。从此,硫酸羟基氯喹开始被广泛用于风湿性疾病治疗。

图1 氯喹与羟氯喹的化学结构

3 羟基氯喹治疗风湿免疫病

自身免疫性风湿病,是一组临床异质性表现较大、包含多个疾病的一组疾病:系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、炎性疾病、血管炎等。自身免疫疾病的总发病率接近5%,该类疾病的发病机制在于其原发性和适应性免疫反应异常导致持久的自身抗体存在,进一步引起自身免疫介导的组织损害,导致较高的致残率,死亡率和财政损失。最大程度地改善自身免疫性疾病患者的疾病状态,是政府公共卫生改善的标识之一[13]。

氯喹从磷酸氯喹到硫酸羟氯喹(Hydroxychloroquine,HCQ),是在原有氯喹的基础上一个化学基团乙基被羟乙基代替,这一小小的结构性变化,使得不良反应显著减少[14],至此该药在临床尤其在风湿免疫病领域的适用范围大大扩大。

HCQ由于具有广泛的免疫调节作用:抑制中性粒细胞对炎性反应部位的趋化和浸润,稳定溶酶体,抑制细胞因子的释放,抑制抗原抗体的作用及免疫复合物的形成,广泛应用于多种自身免疫性疾病及系统性红斑狼疮患者的各种亚型[15,16]。

近几年,HCQ作为系统性红斑狼疮的基础用药,大大提高了狼疮患者的生存率,降低了疾病活性和器官损害[17]。同时,在妊娠期系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)患者可以降低妊娠期并发症的风险,在近年的SLE治疗指南中,提出可以作为SLE患者全妊娠周期的用药[18]。

对于合并抗磷脂综合征(anti phospholipid syndrome, APS)患者的研究显示:HCQ在 APS治疗中的主要作用机制是,抑制β2GPI与磷脂层结合而抑制其复合物形成,抑制GPⅡb/Ⅲa通路,阻断血小板聚集和黏附,破坏脂质层表面AnnexinV保护膜等途径,从而抑制血栓形成[19]。

对类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)患者,HCQ同样发挥着如同对SLE患者的免疫调节作用,促进类风湿因子滴度降低,通过抑制成纤维细胞的增长从而抑制RA患者的滑膜增生。同时,近年来的临床队列研究显示,在稳定期RA患者疗效相似与生物制剂依那西普,但HCQ的经济效益比值远远优于依那西普,使该药即使在现代生物制剂时代仍然保持着较高的临床吸引和使用率[20]。

最近的一项研究显示,HCQ可以缓解干燥综合征患者的疲劳和关节疼痛,降低红细胞沉降率,但对眼干的缓解及干眼症的客观检查Schirmer’s test未见明确效果[21]。

4 对非风湿性疾病的治疗

4.1 感染相关性疾病 无论是氯喹还是羟氯喹,从最初的抗疟治疗,逐渐增加了临床疾病谱的使用。学者们发现,HCQ不仅仅针对疟原虫,对细菌和病毒的感染也有抵抗作用[22],其抗感染作用在于HCQ可以碱化被细菌感染的酸化的细胞器,抑制病原体蛋白糖基化。氯喹的抗感染作用同样在登革热病例中也有报道[23]。在治疗人类免疫缺陷病毒导致的艾滋病(HIV)时,CQ/HCQ可以抑制细胞表面糖蛋白gp120,从而抑制病毒在细胞内的合成[24]。另有研究显示,联合硫酸羟氯喹可以增强干扰素对慢性丙型肝炎的抗病毒应答[25]。

4.2 非感染性疾病中HCQ应用 一项随机双盲研究,纳入病程18个月以内的RA患者,临床未合并糖尿病及高血脂症,不使用糖皮质激素,随机进入使用和不适用HCQ两组,观察12周,检测患者基线及终点的胰岛素敏感指数、葡萄糖耐量及胰岛素抵抗指数(HOMA-IR/HOMA-B)。结果发现,HCQ可增加患者的胰岛素敏感指数,降低胰岛素抵抗,改善血糖水平[26],并降低RA患者的心血管风险[27]。另有研究显示,HCQ可以改善血脂水平和血管内皮功能,减小动脉硬化风险,改善糖化血红蛋白水平[28]。

4.3 肿瘤领域的研究 氯喹对肿瘤的治疗作用可以追溯到20世纪,在临床专家进行预防疟疾使用氯喹时,发现这组人群淋巴瘤的发病率大大降低,进一步发现了氯喹对B淋巴瘤的凋亡作用,同时研究者发现该药增加肿瘤患者的化疗和放疗的敏感性[29]。口腔科领域的研究显示,氯喹的体内外实验显示有抑制口腔鳞癌生长的作用[30]。磷酸氯喹对白血病细胞株 U937有促进凋亡的作用,其凋亡机制可能是通过逆转凋亡相关基因的PNAS-2蛋白使得在白血病细胞中异常的亚细胞定位恢复正常,对于临床治疗白血病具有潜在的应用价值[31]。

有关氯喹可以改善肿瘤细胞的免疫反应从而改善肿瘤细胞对化疗、放疗敏感性的研究显示,氯喹可以通过NF-κB途径,改善肿瘤患者巨噬细胞的活化功能,从而改善患者对化疗药物的敏感性。这一研究显示,在不同的肿瘤患者,如乳腺癌、结肠癌可以不同程度地抑制肿瘤细胞的增殖,改善肿瘤组织的血管状态[32]。

5 氯喹使用的安全性

氯喹、羟氯喹的多重免疫调节作用及肿瘤研究中的结果,同时羟氯喹在自身免疫性疾病妊娠全周期的推荐,使得近年来羟氯喹的临床应用范围增加。那么,临床上究竟使用多大剂量为安全?氯喹治疗疟疾时成人常用量建议:(1)间日疟,口服首剂1 g,第2、3天各0.75 g;(2)预防疟疾,口服每周1次,每次0.5 g。20世纪氯喹应用于风湿性疾病时每日基本量0.25~0.5 g,待症状控制后,改为0.125 g,2~3次/d。近年来,针对自身免疫性疾病的剂量推荐≤400 mg/d或者<6.5 mg/kg体重。当每天剂量>30 mg/kg体重易导致致命性损伤。氯喹治疗疟疾时,治疗效果有剂量依赖性,同时也会导致中枢神经系统不良反应,以及视力模糊、复视、视力降低、视网膜病变。长期使用导致皮肤色素改变及心血管系统副作用。相比氯喹而言,羟氯喹的不良反应相对累及器官较少,损害较低,主要表现在眼部。来自于眼科协会的推荐当总量CQ>600 g或者HCQ>1000 g时,必须进行眼科评估,这项研究建议临床使用CQ/HCQ的患者,当年龄>60岁时,使用之前进行眼科评估,同时在服药期间如果存在肝肾疾病、血管疾病、代谢性疾病,要警告患者每年必须进行到眼科专心进行专科检查[33]。

长期使用CQ/HCQ的不良反应,如果及时停药,通常可以缓解。但无论如何,需要长期服用该类药物的患者,应在医生的指导下,判断服用该药的受益大于可能存在的危害时再使用。

6 氯喹/羟氯喹与冠状病毒相关性病变

2019年底,新冠肺炎疫情在武汉爆发,蔓延全国。冠状病毒是一个古老的病毒家族,属于包膜型无节段阳性RNA 病毒,为冠状病毒科和无节段病毒目,是目前已知最大的正链 RNA 病毒,其基因组长度为26 000~32 000 bp,成熟的冠状病毒直径为 60~220 nm,因在电子显微镜下呈日冕状或皇冠状,故名为冠状病毒[33]。

目前已知的可引起人类感染的冠状病毒有7种,其中2003年严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV)、2012年发生在阿拉伯半岛并持续进展的中东呼吸综合征冠状病毒 (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV)及目前正在流行的2019年新型冠状病毒 (SARS-CoV-2)是迄今为止认识到的毒力最为强大的种型,警示冠状病毒对人类仍存在着重大危害,冠状病毒的分布范围之广超乎了人们的预期。

早在2005年SARS病毒流行之后的研究显示:对于冠状病毒感染前后的灵长类Vero E6细胞株,在体外培养环境下,使用不同浓度的氯喹进行处理后,氯喹可改变细胞内体等囊泡细胞器的pH值,对病毒-受体结合产生负面影响从而抑制依赖这些过程的病毒侵入、转运、复制、转录等多个过程。因此,体外实验显示氯喹在冠状病毒入侵细胞前和侵入细胞后都能发挥对冠状病毒的抑制作用[34]。来自于一项Zika病毒感染的体外实验及动物实验结果显示,氯喹可以增强Vero细胞、人脑微血管内皮细胞、人神经干细胞和小鼠神经球细胞抗Zika病毒的活性[35]。

De Wilde等[36]用细胞病理学方法及细胞致病效应分析,从FDA批准的药物库中筛选出几百种化合物,并鉴定出一系列在低微摩尔范围内可以抑制MERS-CoV和SARS-CoV复制的化合物。虽然这一系列的化合物作用机制尚未明确,但研究中提示无论是磷酸氯喹还是硫酸羟氯喹两化合物均可以阻止病毒侵入细胞。

正在流行的SARS-CoV-2不仅可导致新冠肺炎(novel coronavirus pneumonia, NCP),而且结构分析表明,SARS-CoV-2可能与人类血管紧张素转换酶2受体结合,可导致心、肾衰竭及难以纠正的凝血功能障碍[37]。最新的报道来自武汉儿童医院出生后出生后30小时的新生儿检测到SARS-CoV-2核酸阳性,研究者认为SARS-CoV-2的传染途径不排除母婴传播的可能[38],而美国哥伦比亚大学的公共卫生学家认为出生新生儿的感染不能否认存在受母亲肠道微生态菌群感染的可能[39]。

氯喹具有多靶点免疫调节作用,在SARS流行之后,曾经有多项研究。氯喹作为一种传统药物,药性特点包括胃肠吸收快,成本较低,良好的体内分布,不良反应较少,我国现有较为成熟的生产线,氯喹可能成为最佳的与其他抗病毒药物联合使用的候选药物。羟基氯喹由于其与氯喹相似的药理作用且不良反应较氯喹小,可以作为替代品。

以往的抗病毒药物的经验绝大多数来自于慢性病毒感染的研究,药物以高特异性或高广谱性抗病毒各占优势。针对DNA病毒的抗病毒药物开发策略在RNA病毒上并不太成功,因为RNA病毒比DNA病毒更容易变异,更容易产生耐药。

新冠肺炎,来势汹汹,截至2月23日感染确诊七万有余,死亡突破两千,临床上极度缺乏针对性药物,临床迫切需要新药,但新药开发历程漫长,无法满足疫情控制,而老药新用可能是一个好的选择。联合用药、老药新用、中西结合,是减少耐药,应对各种新旧病毒挑战有效方法。

我们曾经战胜2003年SARS,我们也终将会战胜2019年的新冠肺炎。