一州忠义九州魂

2020-04-27宋婷婷成鑫

宋婷婷 成鑫

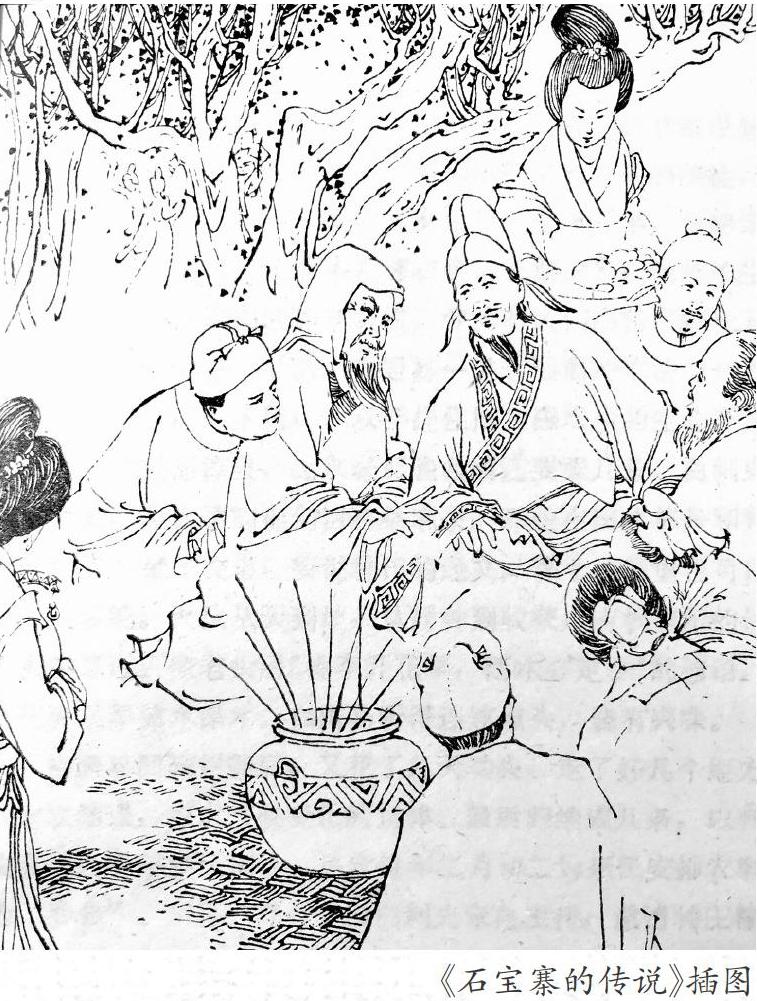

一本名为《石宝寨的传说》的旧书引领我们来到忠县。

在翻开一张张泛黄的书页、聆听完一个个神奇的传说之后,玉印山上石宝寨、忠州大地“忠文化”……无一不令人震撼、景仰。

一本书“失而复得”

11月,我们开始搜集资料,准备采访事宜。然而在偌大的市图书馆里,却难觅关于石宝寨民间传说的书籍。直至后来,在网上旧书市场意外淘得一书。

这是1986年版的《石宝寨的传说》,扉页上留存着红色印章“忠县文化馆赠”。不知何年,它由忠县文化馆赠与某人,又被我们机缘购得。

翻阅书页会发现,每一个传说的后面都有相應的搜集整理人。

“袁代奎、王如阳……”这些人是谁?如今又在身在何方?带着这本书,我们前往忠县——这座长江上游以忠义闻名的城市,寻找答案。

所谓半城山水满城橘,一州忠义九州魂。此时到忠县,正赶上柑橘成熟的季节。

经过白公路,一边是忠州博物馆和白公祠,一边是澄碧江水和飘香橘摊——忠县的几大特色早早展现在眼前。

而此地还有一大特色。车行城中,但见数个路牌指向它——距县城以东四十多公里的石宝寨。

“石宝寨是全国重点文物保护单位,明万历年间始建,清康熙至同治年多次维修、扩建,距今已有400多年历史。”忠县文物局副局长曾艳对石宝寨的历史如数家珍,但关于石宝寨的传说,她建议去县文化馆探寻。

忠县文化馆副馆长陈波经常出现在一些关于忠县的宣传报道中。

他介绍:“截至目前,忠县已有16个项目入选市级非物质文化遗产项目名录,涵盖传统技艺、歌舞表演、民间传说等几个大类,反映了忠县的历史积淀和文化底蕴,具有鲜明的地域文化特色。其中,2014年入选的石宝寨民间传说,伴随着石宝寨的建造而产生,至今已流传数百年。”

资料显示,这些传说内容丰富,通过收集整理,到目前为止有50多则。主要包括石宝寨的风土人情、历史典故、名人轶事、乡村生活等,既富有神奇的浪漫色彩,又具有浓郁的乡土气息。旧时民间说书人,把大量传说故事搬进茶馆,让石宝寨民间传说得以迅速发展和广泛流传。

令人意外的是,石宝寨民间传说并无传承人。好在陈波向我们推荐了伯志伟。

伯志伟是忠县文艺界的名人,退休前在县文化委执法大队工作,现为忠县戏剧曲艺家协会主席。

看到《石宝寨的传说》一书,伯志伟有些惊讶,称书里出现的人名大多是故人,“袁代奎是忠县政协文史工委原主任,王如阳为忠县文化馆原馆长,如今二人均年事已高。”

书上并无伯志伟的名字,但他与此书也有渊源。

“上世纪80年代,在全国普查基础上编篡民间文学三套集成,忠县主要收集民间故事、民间舞蹈和民间歌谣。这事我也有参与,同其他人一起被分为若干小组,深入乡间走访民间艺人、老人。” 伯志伟说,“这本书不属于当时编纂的集子,但应该是在此基础上,于后期整理出版的。”

彼时,伯志伟年纪尚轻,记忆力也好,加之对石宝寨民间传说很感兴趣,听到的故事都记在了心里。也因如此,他虽不是传承人,却一直活跃在传承石宝寨的传说、忠州文化的大小活动中,且名气颇大。

石中之宝玉印山

在县城坐上一辆出租车前往石宝寨,司机40岁左右,很健谈。聊到石宝寨民间传说,他一挠头:“那些传说呀,都还给老师了哟。”

“当年在课堂上也讲这些传说,石宝寨可是我们这里独一无二的奇观。”随即,他补充道,“读书时,学校还组织参观石宝寨,坐船要花两个多小时。”

出租车行驶半小时后,便望见石宝寨所在之处,如小小一簇礁石露出江面,与岸上的白房民居一桥相连。穿过石宝镇,过桥上岛,一座峭壁如削的小山便矗立眼前。

“其形如印、质如玉,人称玉印山。”伯志伟说。

相传在远古时候,火神祝融同水神共工相斗,共工战败,便一头触向不周山(传说中的擎天柱)。霎时间天崩地裂,天河中的水倾泻而下,大地变成一片汪洋,哀鸿遍野。人们的哭嚎声惊动了女娲娘娘。女娲见此情景,便采集五色石炼石补天,用了三万六千四百九十九块石头,终于补好。

然而,在九州岛四部中的四川,洪水依然泛涌不止。原来,忠州附近有一洞眼与大海相通,洞内是共工的一员大将,名相柳,因不甘被打败,常出此洞兴风作浪。闻此消息,女娲取出随身携带的玉印堵住洞眼,海水不再涌出,相柳也不得出。而玉印落地生根后化作一座孤峰,峙立在洞眼上。

其实,这块玉印原是女娲补天后遗留下的一块五色石。它聚万石之精、藏天地之灵,被女娲缩变成印章般大小,揣在怀中。石上还有“女娲之印,扶正祛邪,无材补天,志在除害”十六个字。人们怀念女娲娘娘,便把这座孤峰称作玉印山。

景区的宣传栏里有不少老照片,看得出在水位上涨前,玉印山在长江边可谓孤峰突起,异常险峻,石宝寨依岩建造。

伯志伟犹记年少初见时的惊艳,“上世纪70年代,我所在的剧团从县城出发,坐船到石宝镇演出。一下船抬头望,便见巍峨山间一建筑,华美又壮观。”

石宝之名从何而来?我们和当年的伯志伟一样好奇。

“民间流传着两种说法,一种是玉印山乃石中之宝,故而得名;另一种则源于一个叫作石宝的姑娘。”他说。

传说中这位石宝姑娘是八仙之一何仙姑的徒弟。何仙姑喜欢此地风光峻秀,便在山顶搭了个棚子住下。石宝家在山下的村子里,当时正流行瘟疫。石宝向何仙姑学习医术,学成后专为穷人看病,且分文不取,很受人们爱戴。后来她羽化成仙,人们便就在山顶修庙、塑像以示纪念。从此,人们就把玉印山叫做石宝了。

伯志伟说,上世纪80年代,这个传说还曾被搬上舞台,成为备受当地人喜欢的戏剧《石宝姑娘》。

山中有庙名为寨

站在彩绘的门楼处仰望,只见重楼飞阁,直冲云霄,体态生动,瑰丽无比。石宝寨共十二层,山顶以下为九层,暗含佛教的九重天之义;露出山体部分为三层,暗含道教的天地人之义。更奇在,寨楼通高56米,没有一颗铁钉,全为“穿斗式”结构。

到底是谁修建了石宝寨?民间亦有争论。

有传说称,修寨楼的掌墨师傅是石宝寨人游天凤,他家祖祖辈辈都是木匠或石匠,技艺高超。修寨的银钱则是由当地邓举人募集而来。这种说法感觉有些真实,因为邓氏在当地算一大姓。

另相传是一位叫谭兴的僧人,云游四方时路过玉印山,仰望惊叹此地乃修建寺庙、弘扬佛法的绝佳之地。于是他四处化缘,打算依山修建寺庙。但碍于山势之高,怎么都修不成。一日忽见老鹰在山间盘旋,他得到启发,遂层层设梯盘旋而上,直至山顶。

沿着木质楼梯盘旋向上,脚下传来的晃动让人心惊。但每攀上一層,圆形窗洞外水天一色的好景致总让人忍不住靠向窗边。

说来也奇怪,传说中为纪念石宝姑娘修建的是庙宇,建筑内外也是庙宇的样式结构,却为何又被称为“寨”?伯志伟说,“这里边有个关于明末抗清的故事。”

据传,明末清初时期,川东有十三支抗清武装力量,其中一支由谭文、谭弘兄弟领导。二人据此为寨,“石宝寨”名由此始也。手下有一指挥使叫作姚天栋,是石宝当地人。他被清军围困,据守山顶。清军本以为小小石宝寨不足以让其生存,没想到寨中有一“鸭子洞”直通江心,可取水捞鱼。清军见状,以为有神仙相助,围了三个月后便灰溜溜退兵。

当时,还有人编了几句顺口溜:“远看崭崭平,近看半天云;莫道山不大,内藏百万兵;围它三个月,欲破万不能;好个石宝寨,硬是有天神。”从此,石宝寨威名远扬。

民间传说历来有教化人心的作用。“石宝寨名的由来”这一传说无疑是爱国情怀的一种体现,而关于“流米洞”的传说,则是宣扬人心向善。

在石宝寨顶的一块大石板上,有一个碗口大的石洞,传说能流出白花花的大米,所以人称“流米洞”。但每次流出的米不多不少,只够庙内和尚食用。谁知和尚贪心,心想“要有剩余,岂不美哉”,于是将洞凿大,此后“流米洞”反倒粒米不出了,至今仅空着一个洞口供人观赏。靠近看,洞口有一石制僧人,手拿凿子、手锤,眼内俱是贪念。

从寨顶俯视,只见江上水雾缭绕,扁舟若隐若现,好一幅淡彩写意山水画。而水面之下,可能就是曾经的石宝镇老场镇。

如今,居住在石宝镇场镇上的,多是乔迁来此的老场镇人。据他们回忆,石宝寨曾长期封闭,站在小镇各个角落仰望古寨,只觉它离普通街巷略远,又位于高处难以攀爬。通往古寨的青石板路行人罕至,寨门周围寂静森严、颓废荒凉。伯志伟当年所在的剧团应是受当地礼遇,才得以入寨参观。

落寞沉寂多年后,石宝寨于上世纪70年代后期迎来“春天”。整理清洁、维修补漏、施工翻新……焕然一新的古寨阁楼对外开放,人气前所未有的旺。

上世纪90年代初,百万三峡儿女响应国家兴建长江三峡水利枢纽工程的号召,“舍小家,为国家”,叩别故土,举家异地搬迁。

2003年6月底,老镇东街淹没于长江水中。而石宝寨留存了下来,作为国家重点文物保护对象被围堤加固,成为四面环水的“超级盆景”。

刘关张与白乐天

傍晚的县城江畔泊着几艘游轮,江面因此灯火璀璨。有游客陆续上岸,又坐上旅游大巴。他们为忠州而来、为石宝寨而来,也为“烽烟三国”而来。

伯志伟说,大型山水实景演艺“烽烟三国”以关羽传奇故事为主线,围绕忠义精神展开,再现三国时期一些重大战役和事件。自2016年4月在忠县三峡港湾开演以来,已累计演出近900场,接待国内外游客近40万人次。

而这仅仅是忠县传承、演绎、弘扬“忠文化”的载体之一。

忠县是中国历史上唯一以“忠”字命名的州县,积淀千年的“忠文化”源远流长。春秋战国巴蔓子“刎首留城”、东汉严颜“断头不降”,还有三国折冲将军甘宁、明末著名女将秦良玉……不少忠义人物故事也被收纳在石宝寨民间传说中。讲忠、讲义、讲信,成为生活在这片土地上的人们的精神价值,甚至在传承过程中熔铸成为了一种集体人格。

进入新时代,“忠文化”长出新的枝叶,从“忠诚”“忠孝”,又衍生出“忠信”的文化内涵,树立城市独特品质、造就忠县城市灵魂。忠县已成功创建全国文明县城,营造出诚信的营商环境,吸引了一批又一批的投资者,发展着新的“忠文化”。

这里不仅有英勇忠义的故事,无数文人骚客亦留下风流印记。这些印记镌刻在石碑之上,也深深烙印在人们的记忆和生活中。

《石宝寨的传说》一书对白居易着墨颇多,其中最令人神往的一篇是“春会咂酒”。

相传白居易时任忠州刺史,定下每年二月初二为州民安排农事的“春会”。“春会”由白刺史亲自主持,邀请种庄稼的老把式、老行家参加。象征丰收的咂酒是“春会”上的唯一宴酒,所以“春会”也称咂酒宴。

书中记载,白居易在忠州主持的最后一次“春会”,规模宏大、盛况空前。连续两天,大家欢聚一堂,共商农事。最后一天的咂酒宴,大伙席地而坐,轮流传递饮着咂酒。席间,青年小伙奏起巴乐,敲着蛮鼓。随着音乐声起,一群穿着节日盛装的姑娘,欢快地跳起了巴人舞。白居易十分激动,当即作了一首《郡中春宴,因赠诸客》,其中赞道:“薰草席铺座,藤枝酒注樽。中庭无平地,高下随所陈。蛮鼓声坎坎,巴女舞蹲蹲。使君居上头,掩口语众宾。勿笑风俗陋,勿欺官府贫……”

白居易任满离忠州后,他倡导的“春会”曾代代传承。

“但到了如今,‘春会已是少见。‘春会上的咂酒却仍是忠州人民待贵客、宴嘉宾的上等美酒。逢年过节,或遇丰收年景,忠州城乡便咂酒飘香,一片喜气洋洋。”伯志伟说。

除此之外,石宝蒸豆腐、香山蜜饼等忠州特色美食,在石宝寨民间传说中也有记载。

人们慕名而来,饱尝美食而去,带走的还有一个个故事以及对“忠文化”的无限景仰。