20世纪50年代江苏司法改革前后的人民调解

2020-04-26唐华彭

唐华彭

(江苏大学 法学院, 江苏 镇江 212013)

人民调解是中国共产党的伟大发明创造。它兴起和发展于革命战争年代,在1949年新中国成立后得到了全面推广,成为新中国法律制度的重要组成部分。对于人民调解,国内外学术界给予了充分的关注,形成了大量富有深度的研究成果,其历史价值、法律地位、社会作用等均得到了有力阐释。不过,学术界对人民调解历史的研究多从制度文本出发,在一定程度上忽略甚至遮蔽了人民调解的真实运行情况。笔者在开展国家社科基金项目“司法改革运动研究(1952—1953)”研究时,查到了20世纪50年代江苏司法改革前后一批有关人民调解的史料。这些史料向我们充分展示了那个时代人民调解的真实状况,表明实践状态中的人民调解在动力来源、调解目标、调解手段和发展轨迹等方面同人们的既有认知之间存在着诸多不同,这为我们重新认识人民调解的历史打开了新的窗口。

一、人民调解的动力来源

在人们的传统印象中,新中国甫一成立,人民调解组织即像雨后春笋般快速建立,人民调解遂在短时间内普及。但江苏的真实情况是:1949年新中国成立伊始建立的人民调解组织很快就陷入了停滞状态,直到1952年下半年司法改革运动时才得以恢复。造成这种现象的原因在于,“解决纠纷并非共产党调解的全部”[1],动员人民才是人民调解的主要内容[2],而“动员”式的人民调解需要从群众运动中获取动力。

动员人民开展人民调解是项二重递进的复杂工程:司法/基层干部动员人民,在群众中选拔出一批调解委员;由此更进一步,调解委员在司法/基层干部的指挥下,对普通群众展开再动员,以最终完成调解任务。不难想象,这需要三方付出格外的热情和艰辛:司法/基层干部要走入田间地头,开展丰富多样的动员工作;调解委员要舍弃大量劳作时间和精力,配合司法/基层干部完成调解工作;普通群众亦要牺牲部分劳作时间和精力,参加各类调解活动。但史料显示,在正常的工作生活状态下,司法/基层干部、调解委员和普通群众均难以付出这种“格外的热情和艰辛”,从而导致人民调解缺少足够的动力来源,难以自我维持。

第一,司法干部“量少质弱”。同全国一样,当时江苏司法干部数量严重不足,1950年苏北各县、市人民法院缺编超过30%[3],且这种情况长期未得到改善。更为重要的是,司法干部不仅“量少”而且“质弱”。他们“有一个共同的糊涂观念,即对于新的人民司法业务问题未能从认识上求得解决,依然摆脱不了伪六法全书的影响”[4],不愿或不会深入乡村,偏向甚至习惯采取程序主义的方式办理案件,故司法干部难以完成发动群众开展人民调解的重任。

第二,基层干部“有心无力”。新中国成立伊始,国家政权向社会底层广泛延伸。其一线操作者——基层干部异常繁忙和辛苦,但收入和待遇却极其有限。黄炎培先生考察苏南时发现 :“乡长半脱离生产,只领一些津贴,村长村干不脱离生产,连津贴都没有,而工作的繁忙有时日夜都不得休息。”[5]这种工作状态下的基层干部一般不愿再对人民调解投入更多精力。1951年的苏北调查发现 :“由于中心工作繁重及干部缺乏重视,部分乡虽然成立了调解委员会,但缺少领导上的指导与具体帮助,因而流于形式。”[6]

第三,调解委员“难以坚持”。调解委员是普通群众中的积极分子,其积极性极易消退。1949年10月,苏北行署出台《各县区乡镇调解规程》,一时间各地的人民调解组织如雨后春笋般建立起来,如泰州在短短两个月时间里建立了684个乡(镇)调解委员会,占全区乡镇数的61.4%[7]。但是,调解委员的积极性却难以长期保持,至1950年春,苏北“除南通专区尚有部分县区保留调解机构外,大都撤销了”[3]。

第四,普通群众“缺乏认可”。千百年来,中国基层社会奉行的是乡绅调解。虽然土改和“镇反”运动彻底瓦解了乡村的固有经济基础和传统权力结构,乡绅完全退出了乡村治理舞台,不再(能)调解民间纠纷,但这并不意味着普通群众对人民调解就会自动认可。新中国成立初期,江苏流行一句评价人民调解的顺口溜——“泥螺壳戴眼镜,多一层不如少一层”[3],即是普通群众对人民调解缺乏认可的反映。

由以上四点我们不难发现,在20世纪50年代的江苏,人民调解难以自动运行,需要从外部注入动力来源。而群众运动作为中国共产党凝聚革命力量、夺取革命胜利的重要法宝之一,很自然地就成为这一动力来源。这就是1952年司法改革运动发起之时,人民调解能够快速恢复和发展的原因所在。

二、人民调解的目标

人们往往依据1954年政务院出台的《人民调解委员会暂行组织通则》,认为人民调解的目标就是解决纠纷,实则不尽然。在20世纪50年代,人民调解的目标除了解决纠纷外,更重要的是配合完成此起彼伏的各项群众运动。这是人们尚未充分注意到的地方。

1952年7月,中共中央在全国发起了一场旨在“破除旧法、树立新法”的司法改革运动。中央要求司法改革不能局限于司法系统,要扩展到社会各界,“必须有计划地适当地发动群众……进行系统的马克思列宁主义的国家观和法律观的教育,在群众中进行广泛的宣传,以达到运动的彻底胜利”[8]。因此,除了在司法系统进行严肃的思想改造和组织整顿外,还应在全社会发动广大群众参与运动。在此情形下,人民调解进入了各地运动组织者的视线。它是中国共产党领导下新法制的典型代表,能够广泛地发动群众,完全符合中央对运动的群众性要求。按照华东局的部署,江苏各地将人民调解作为司法改革运动的重要环节予以推进,以“进一步批判旧法观点和旧法作风,从而逐步树立新的工作方法和工作作风”[9]。由此,江苏一度停滞的人民调解,被纳入司法改革运动中,进入了极速发展的状态。

要想通过人民调解将司法改革运动发展为全民性群众运动,选拔大批调解委员是关键所在。应当说,将数以万计生活贫困、文化有限、地位低下的普通群众(尤其是农民)在短时间内培养成为掌握政策、能说会道、公正权威的调解委员,是中国共产党创造的人间奇迹。揆诸史料,江苏各地的主要做法有:

首先,转化话语形式,激发普通群众参与人民调解的热情。应当承认,受文化水平以及视野所限,普通群众一般对人民调解较为冷漠。当时江苏就出现了风凉话 :“狼咬狗也好,狗咬狼也好,横竖有干部,不关我的事。”[10]对此,各地积极进行话语调整,将人民调解转化为人民当家做主的豪情话语,由此激发普通群众参与人民调解的热情。

转化的关键在于对比。江苏各地组织大批群众揭批旧法制的罪恶。揭批流程经过了精心设计:法院领导检讨→表明改造决心→群众代表发言→揭批反面人物→当场拨乱反正。揭批注重情感渲染,强调逐渐达至高潮。这些动员技巧的娴熟应用,将旧法制的反动、低效和不公展现得淋漓尽致。在此基础上,向广大群众充分宣讲人民调解的种种优势,使其明白人民调解不仅能够“合情合理、迅速地解决问题”,还能“加强司法干部的群众观念,密切人民政府和人民的关系”[10]。两相比较,人民当家做主的豪情壮志喷涌而出,广大群众自然地激发起了对人民调解的极大热情。有群众说 :“人民法院把案子交给我们参加处理,真是想不到的,这才是真民主啊!”[10]

其次,派遣工作队,从普通群众中选拔调解委员。在话语转化的基础上,江苏各地使用了派遣工作队这一动员手段。由各机关党政干部组成的工作队,带着上级的指示和要求,分片包干,奔赴基层,从普通群众中选拔出大批调解委员。以邗江县头桥工作队为例:1952年10月,邗江县委派遣了一支由党政干部、法院工作人员组成的共计十余人的工作队,进驻头桥乡。头桥工作队将选拔调解委员作为一项重要政治任务下派到每个村,要求村干部“物色积极分子,作为调解委员”,具体的选拔标准是“要政治清白的贫雇农民或革命知识分子、青年妇女(最好是受压迫的妇女;妇女、男子各占半数)”[11]。调解委员经村干部初选、头桥工作队审核后正式产生。经此过程,头桥工作队共选拔调解委员150人[12]。

再次,塑造榜样典型,树立调解委员的信心。源自普通群众的调解委员,极易表现出严重的信心不足。有调解委员反映 :“办案是官家的事,我们不懂政策法令,怎么办得好?”[10]如何树立调解委员的信心,是和“如何激发热情”同样重要的难题。史料显示:江苏各地纷纷塑造榜样典型,以此树立调解委员的信心。榜样典型主要包括两部分人:一部分是调解委员先进代表。如,如皋县六桥区调解委员会副主任张学成、泰兴县城北区郭纪乡女调解委员孙志文等[13];另一部分是调解组织先进代表,如,镇江市金山区临时调解委员会[14]等。这些榜样典型的共同特点是调解委员源自普通群众,文化水平有限,不懂法言法语,但却凭着对人民调解的热情打开了工作局面,获得了领导和群众的认可。他们从信心不足到信心满满的心路历程,经过大力宣传后,有效化解了调解委员的畏难之情。

通过上述三种方式,江苏各地共选拔产生调解委员54 258人,进而发动群众90余万人参与到司法改革运动中来[15],成功实现了中央和华东局对运动的群众性要求。

三、人民调解的实施方式

史料显示,在人民调解成为群众运动的组成部分后,其实施方法与制度文本的规定大有不同。人民调解系在各级党政的统一领导下,由司法/基层干部指挥调解委员,以群众运动的方法强力实施。

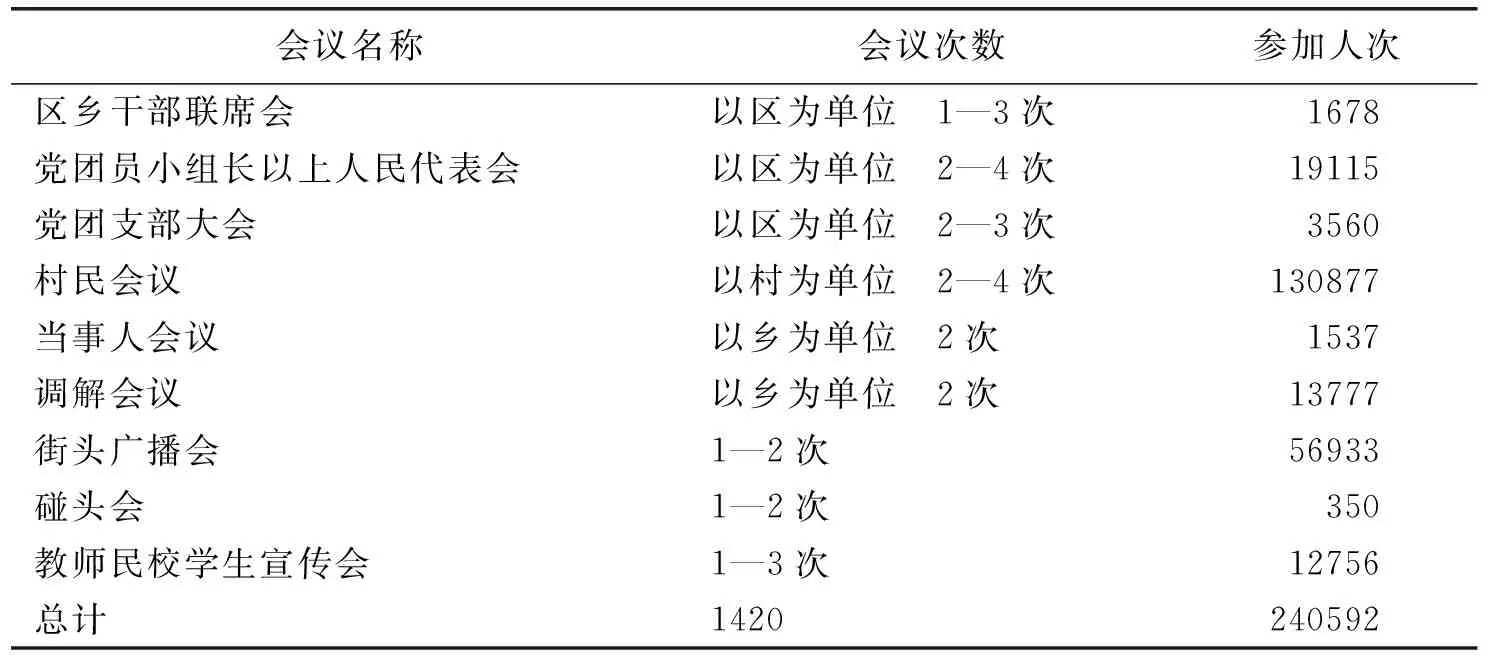

第一,以密集会议的方式营造人民调解的强大阵势。江苏各地密集组织了由基层干部、司法干部、调解委员和普通群众参加的各类会议,成功调动了成千上万的干部、党员、农民和工人,营造出人民调解的强大阵势。以涟水县为例,该县共召开各类会议1 000余次,参加人员超过24万人次,为人民调解快速批量化解纠纷营造了压力氛围。

表1 涟水县司改运动期间各区乡各种会议统计表

数据来源:江苏省档案馆藏《涟水县司改运动期间各区乡各种会议统计表》(6013-002-0043)

第二,形成对当事人的巨大压力。基层/司法干部领导调解委员灵活采用说服、教育、批评、突破重点、讲明反例等各种方法,形成对当事人的巨大压力,从而有效化解纠纷。这与人民调解制度文本中的“居中调解”形成了截然不同对照。

镇江市金山区临时调解委员会是当时江苏人民调解组织的先进典型,其调解经验主要包括:(1)大会调解和小组说服教育相结合。在当事人因不明政策或一时气愤,不接受调解形成僵局的时候,运用小组说服教育的方法扭转局面。(2)吸收当事人的公正的亲友参加调解,通过他们向案件当事人进行说服教育。(3)召集相同性质的案件当事人会议,细致具体地解释政策,批判某些错误思想。(4)先调解容易解决的纠纷,做出样子;然后集中力量,调解复杂的案件。(5)在个别当事人坚持无理要求,不接受正确调解的时候,法院依法进行判决,支持群众的正确意见[16]。

第三,组织调解委员批斗重点当事人。人民调解绝非总是“和风细雨”般的说理,往往是“暴风骤雨”式的斗争。江苏对于难以调解的重点案件,经常由基层/司法干部组织调解委员对当事人进行批斗,以此实现教育群众、化解纠纷的目的。现以当时南京市的一桩离婚案件为例:

男方刘昌义新中国成立前与女方彭素珍结婚,婚后双方感情不和,女方要求离婚,男方则不同意。一般方式调解无效后,南京市人民法院遂组织了对刘昌义的批斗会。过程如下:

会上,先由人民法院的干部讲解婚姻政策。接着彭素珍发言,讲述她要求离婚的理由和痛苦的生活。讲着讲着,她伤心地哭起来了。

在座的调解委员要求刘昌义讲讲他为什么不愿意离婚。

刘昌义站起来回答说 :“她是我用十六担稻子换来的,我不能落个人财两空。为什么现在要和我离婚?一定是她在外面找到了对象。同时她在家里过日子手脚也不干净。”

调解委员们并没有被刘昌义的封建思想和胡说八道所迷惑,对刘昌义的封建夫权思想和不讲理的态度展开了猛烈斗争。

调解委员郭佩君说 :“男方的话根本不对,彭素珍在家里洗衣服、烧饭、处理家务一天忙到晚,怎么是吃你的穿你的呢?再说,结婚也不是光为了吃饭,更重要的是双方感情合得来,互爱互助,劳动生产。你们双方没有感情,再过下去,对家庭对社会,能会有什么好处吗?”

调解委员一个接着一个发言,会上没有一个支持刘昌义的……

调解委员会主任张兰总结 :“彭素珍要与刘昌义离婚,理由是充足的:第一,他们的婚姻不但是父母包办的封建婚姻,而且是拿了十六担稻子买来的买卖婚姻;第二,男方还有梅毒病,如果不及早离婚,还会连累彭素珍甚至下一代的健康;第三,他们夫妇从结婚开始就没有丝毫感情,再过下去也没有什么意思了。”

刘昌义在这样的指责和教导下,没等法院征求意见,就表示愿意和彭素珍离婚。[17]

第四,召开集体调解大会凸显人民调解的规模效应。集体调解大会是人民调解的“集中版”和“会场版”,由人民法院主导政策、基层干部具体指挥、调解委员大批参加,形成了锣鼓喧天、轰轰烈烈的调解氛围。苏州、无锡、南通等地均组织了多次集体调解大会,其步骤一般如下:第一步,由基层/司法干部了解纠纷的基本情况;第二步,由基层/司法干部根据纠纷性质、难易、缓急等标准对纠纷进行分类;第三步,召开集体调解大会,由人民法院讲明政策;第四步,由基层干部将纠纷按类别派发给调解委员,交代政策;第五步,由调解委员根据政策展开调解;第六步,达成调解协议,纠纷解决。后四个步骤往往在会场中进行。

海门县在同南等乡按上述步骤召开集体调解大会,会前召开了乡干会议、党员团员干部人民代表联席会议、村民大会、村民代表大会,共发动调解委员178人。“九月一日召开集体调解大会,法院同志与调解委员、代表等共同发动群众办案,一天内即解决了案子二十五件,计刑事八件,民事十七件。案件类型包括地主复辟、重婚遗弃、土地侵占、偷窃、诬告、离婚、损害赔偿等”[18]。

四、人民调解的发展轨迹

笔者对司法改革运动前后若干年的人民调解进行整体考察后发现:人民调解并非处于平稳状态,而是呈现出较为复杂的波动轨迹,与群众运动颇为类似。

其一,人民调解存在着准备、动员、进行和总结等关键发展节点。在中国共产党领导的长期革命实践中,群众运动已形成一套相对固定的模式,有学者将其总结为“准备、动员、进行和总结”四大环节,提出“一个完整的运动一般而言也必然具备这几个环节”[19]。人民调解一般也具备这四大环节。

一是准备环节。华东局和江苏各地党政均强调在发动人民调解前应做好充分的思想、组织和工作准备,“说明政治意义,将案件分类排队,确定先易后难、先急后缓的步骤”[10]。

二是动员环节。前文已经作了较为详细的介绍,其核心即是动员选拔大批调解委员。

三是进行环节。一般会选择若干地区进行试点,然后以点带面实现人民调解的大发展,如苏南选择在常州市、江宁县、苏州市和常熟县四地进行试点[9]。

四是总结环节。人民调解会随着运动的结束而进行阶段性总结。如,南京市在1952年11月24—29日召开司法工作会议,宣告司法改革运动基本结束,并对人民调解的成绩进行总结[20]。

其二,人民调解常常前期过“左”过火,后期大力纠偏。群众运动具有前期过火、后期纠偏的重要特征。美国学者汤森和沃马克曾指出 :“动员时期的热情鼓励过火的行为,而其受害者通常必须等到巩固时期——或是等到未来与第一个运动的锋芒相反的运动——才可表达他们的不满。”[21]

人民调解的过“左”过火现象主要表现在:

第一,强迫调解导致当事人自杀。南京某人民调解组织调解南京某大学教授离婚案后,该教授自杀身亡[15]。松江专区共有9人自杀,其主要原因是“干部在作风上的不够细腻,个别的甚至强迫命令或宣传政策不够完整、随便斗争”[22]。

第二,将人民调解简单等同于“阶级斗争”。新沂县北草乡提出“三改口号”(改贪污腐化干部,改匪伪人员、封建地主,改群众),集中基层干部组成纠察队,将小偷、“私”生孩子的寡妇、匪伪家属共13人关押起来,日夜进行审讯,逼迫承认错误,全乡有12人被吊打,72人被斗[13]。

第三,调解委员鱼龙混杂,部分委员作风恶劣。南京莫愁路调解委员会九人中,一贯道徒、帮会分子、奸商各二人,地主、烟毒犯、资本家各1人。南京某调解委员会积压拖延、拍桌子打板凳,向当事人索取贿赂,甚至在咖啡馆里设立“审判席”“陪审席”[23]。

在上述过“左”过火现象发生后,华东局、江苏各地党政部门均予以高度重视,及时进行调整纠正,未再造成严重后果。

其三,人民调解往往呈现“大起大落”之势。在司法改革运动中,江苏的人民调解得到了极大发展,取得了辉煌的成绩。全省共调解处理案件54 229件,一举解决了人民法院长期存在的积案问题[15]。江苏各地频频传来人民调解的“胜利捷报”。苏州市西区的一次集体调解会,仅一个钟头就解决了民事纠纷46件[24]。南京市四、五两区的调解委员3天共结案287件,平均每人每天结案3.19件,超过了以往的最高纪录(平均2件)[25]。南通县团结乡在“七八个钟头内,调解处理了五十四件案件”[26]。

但是,当司法改革运动结束后,人民调解随即快速消退。江苏省高级人民法院经调查发现 :“本省在司改运动中,在各基层政府领导下比较普遍地建立了人民调解组织,但因时间仓促,事后又缺乏领导,以致大批组织流于形式。”[27]1953年底开始的普选运动使得人民调解再次爆发式发展,但随着普选运动的结束,人民调解又陷入了低谷。江苏司法改革运动前后人民调解的发展轨迹表明,人民调解的实践呈现出明显的波动运行态势,如图1。

结语

近代以降,中华法系轰然解体,中国法史进入了“礼崩乐坏”的时代,重建法制(治)成为近代国人的重要任务。中国共产党对此开出的药方是,用“政法”取代“礼法”,使法制(治)获得理念的支持和政治的动力,从而融汇到国家变革、社会生活和民众信仰中去[28]。就本文主题而言,数千年中国传统社会奉行的是乡绅调解,其理念基础来自于礼法,其政治动力来自于国家对“士”的政治安排——在朝为官(士大夫)、在野为绅(士绅),由此,乡绅获得了调解纠纷的理论权威和现实权力。乡绅调解由宗族制度、礼法制度、科举制度、司法制度和官员致仕制度等诸多具体制度共同支撑。20世纪,中国共产党领导的社会变革彻底瓦解了乡绅调解,创制了人民调解。但人民调解同样需要获得理念支持和政治动力。于是,中国共产党借鉴自身政治运作的成功经验,将群众运动经验引入人民调解,并将人民调解所蕴含的马列哲学、革命理论和政策主张注入民众心理,为人民调解寻找到了在国家司法和行政力量不足情况下的动力来源,从而使人民调解成功扎根中国社会,这充分体现了中国共产党的法制智慧。

图1 20世纪50年代初期江苏的人民调解组织数量

诚然,这种法制智慧欠缺韦伯所言的“形式理性”,也不可避免地存在着这样或那样的不尽如人意之处,但这却是那个时代主题的真实反映。黑格尔反对“孤立地、抽象地”看待法制,提出法制是“与构成一个民族和一个时代特性的其他一切特点相联系的”[29]。以此角度来看,在“换了人间”的历史大变革中,要形成概念清晰、逻辑通顺、体系稳定、运行规范的调解秩序,几无可能。“人民调解”这一富含“动员与自愿”“说服与强制”的“矛盾体”,可以有效承受社会剧变下的纠纷处理重任——尽管它不符合某些人津津乐道的“法治”。因此,20世纪50年代的人民调解,蕴藏着中国共产党理性而又深厚的法制智慧,可以为增强国人在法治方面的“四个自信”提供历史依据和学理支持。