中国金融周期与经济周期测度及动态关系研究***

2020-04-25孙晨童陈磊李俊杰

孙晨童 陈磊 李俊杰

〔 DOI〕 10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2020.06.002

〔引用格式〕 孙晨童,陈磊,李俊杰.中国金融周期与经济周期测度及动态关系研究[J].东北财经大学学报,2020,(6):12-21.

〔摘要〕本文应用马尔科夫区制转换动态因子模型(MS-DFM),分别对中国金融周期和经济周期进行测度及转折点识别。研究发现:中国金融周期与经济周期波动都呈现出“收缩期长、扩张期短”的非对称特征,并且存在着明显的峰谷交错现象,金融周期先行于经济周期6个月。为进一步研究二者的非线性动态关系,本文建立了马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)。研究发现:中国经济发展进入新常态以来,金融周期和经济周期的联合波动一直处于“低增长、低波动”的低区制状态。在不同区制下,金融周期对经济周期都具有显著的正向冲击效应;而经济周期对金融周期的影响存在一定的不确定性。

〔关键词〕金融周期;经济周期;MS-DFM模型;MS-VAR模型

中圖分类号:F037.1 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2020)06-0012-10

一、引 言

2008年爆发的全球金融危机对传统经济周期理论产生了巨大的冲击,由于忽视了金融因素对宏观经济周期波动的影响,导致理论与现实经济运行脱节。危机过后学术界开始重新审视和探究金融因素在宏观经济运行中的角色和作用。Claessens等[1]认为金融周期可以运用经济周期的实证方法进行测度,通过比较金融周期与经济周期的波动变化,分析金融体系的融资服务、风险变化对金融体系稳定及实体经济波动变化的影响。

目前,对金融周期的研究受到国内外学者的广泛关注。其中,如何准确测度金融周期是进行金融周期相关研究所面临的首要问题。关于金融周期的测度大致有三种方式:一是以信贷周期来代表金融周期,Riccardo和Andrea[2]采用单变量信贷规模来代表信贷周期;二是Hatzius和Hooper[3]、韩艾等[4]、邓创和徐曼[5]选取宏观金融相关月度指标,通过不同的计量方法合成金融状况指数(FCI)来反映金融周期的周期性波动特征,但选择的指标体系存在较大差别;三是Claessens等[1]、Drehmann等[6]、Borio[7]基于季度数据合成金融周期指数,从信贷、资产价格信息(房地产价格、股票价格)等方面,选取信贷/GDP、信贷、房地产价格以及股票价格相关指标度量金融周期。国内学者伊楠和张斌[8]、朱太辉和黄海晶[9]、王博和李昊然[10]沿用了上述指标体系,对中国金融周期进行了测度。

结合国内外对金融周期测度的现有成果来看,基于季度数据的金融周期测度主要从信贷和资产价格方面选择代理指标,但受制于统计技术和统计发布制度,相关季度数据的发布存在很大的时滞性,不能满足对周期实时监测的需要。而基于月度数据的金融周期测度在指标选择上存在很大差别。产生这种现象的主要原因是金融周期测度的基准指标没有统一的选择标准,不能在既定的基准指标下根据指标之间的协同性进行筛选,这就导致不同研究度量的金融周期无论是峰谷点对应,还是周期的波动幅度及持续时间都不尽相同。为了弥补上述不足,本文参考以往文献中金融周期测度的指标体系,结合中国金融市场运行的实际情况及数据可得性对月度金融周期测度的相关月度指标进行筛选。同时,本文参考陈磊等[11]研究中对月度经济周期测度的指标体系,应用MS-DFM模型分别测度中国金融周期和经济周期。

Stock和Watson[12]提出了动态因子模型(DFM),可以捕捉经济变量之间的协同性变化,通过提取共同因子来反映经济系统的整体运行规律。Kim和Nelson[13]将单变量马尔科夫区制转换模型(MS)引入到动态因子模型中建立了MS-DFM模型,实现了对经济周期测度及周期波动状态的同时分析。国内学者Wang等[14]、林秀梅等[15]应用该方法对中国经济周期相关问题进行了实证研究,而中国金融周期领域的研究仍属空白。本文尝试应用MS-DFM模型对中国金融周期进行度量及转折点识别,并使用景气分析方法对金融周期和经济周期的波动特征和运行态势进行分析。

通过对现有文献梳理发现,对金融周期与经济周期之间关系的研究,现有成果可以总结为如下四个方面:第一,关于周期波动特征的研究。Borio[7]指出金融周期比经济周期的长度更长、波动幅度更大,系统性银行危机往往出现在金融周期的波峰附近。伊楠和张斌[8]、王博和李昊然[10]指出中国的金融周期与经济周期的中长期波动也存在类似的关系特征。此外,朱太辉和黄海晶[9]指出中国金融周期的短期波动与国家金融调控政策导向高度吻合。第二,关于协同性关系的研究。Claessens等[1]、曹永琴和李泽祥[16]、岑丽君和黄新克[17]认为金融周期与经济周期存在显著的动态正相关关系。曹永琴和李泽祥[16]指出随着中国金融改革深化程度和金融市场开放度的提高,金融周期与经济周期的动态关联程度持续上升。第三,关于先行滞后关系的研究。邓创和徐曼[18]、刘璐[19]、田新民和陆亚晨[20]认为中国金融周期和经济周期存在着明显的峰谷交错现象,金融周期波动先行于经济周期波动,金融周期可以作为经济周期运行监测的指示器。第四,关于交互影响关系的研究。朱太辉和黄海晶[9]指出金融周期与经济周期互为Granger因果关系,Billo和Petronevich[21]、邓创和徐曼[18]、田新民和陆亚晨[20]认为金融周期与经济周期之间存在显著的交互影响关系并具有时变特征。

国内外学者应用各种计量模型从不同角度对金融周期与经济周期的关系进行了分析,但鲜有文献分析金融周期与经济周期之间的非线性动态关系。本文参考以往学术成果及研究方法,考察了金融周期与经济周期之间的先行滞后关系并深入分析了产生这种关系的原因。同时,尝试应用Krolzig[22]提出的MS-VAR模型对金融周期与经济周期的非线性动态关系进行实证分析。

本文首先对MS-DFM模型及其估计方法进行介绍,随后运用该方法分别测度金融周期与经济周期,并对其扩张与收缩阶段进行识别与分析;通过建立金融周期与经济周期的MS-VAR模型,识别二者的联合波动区制,并通过脉冲响应函数分析在不同区制下二者的交互影响关系;最终得出本文的主要研究结论。

二、金融周期与经济周期测度及转折点识别

(一)MS-DFM模型及其估计

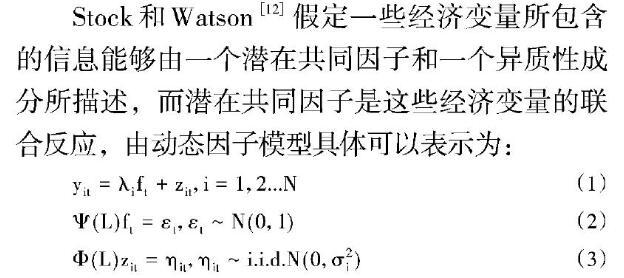

Stock和Watson[12]假定一些经济变量所包含的信息能够由一个潜在共同因子和一个异质性成分所描述,而潜在共同因子是这些经济变量的联合反应,由动态因子模型具体可以表示为:

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

![]() (3)

(3)

其中,yit为N个经济变量,ft为共同因子,λi为第i个经济变量对共同因子的因子载荷,zit为异质性成分,随机扰动项εt服从标准正态分布,ηit彼此独立且服从均值为0,方差为![]() 的正态分布,Ψ(L)和Φ(L)为滞后算子。

的正态分布,Ψ(L)和Φ(L)为滞后算子。

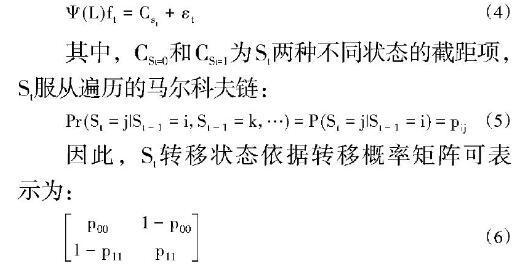

Kim和Nelson[13]在动态因子模型的基础上引入了马尔科夫转换机制,考虑到共同因子ft可能在兩种不同区制状态(St=0或St=1)下发生变化,模型设定为:

![]() (4)

(4)

其中,CSt=0和CSt=1为St两种不同状态的截距项,St服从遍历的马尔科夫链:

![]() (5)

(5)

因此,St转移状态依据转移概率矩阵可表示为:

![]() (6)

(6)

其中,P(St=0∣St-1=0)=p00以此类推。用式(4)替换式(2),与式(1)和式(3)共同组成了马尔科夫区制转换动态因子模型(MS-DFM)。

传统MS-DFM估计方法需要利用Hamilton滤波对离散变量St进行概率推断,同时,又要通过Kalman滤波对模型的状态空间形式中的状态变量(共同因子ft和异质性成分zit)进行推断,然后由指定初值进行迭代,通过极大似然估计得到参数估计值,整个过程需要估计的参数过多,模型非常难估计。本文参考Diebold和Rudebusch[23]的两步估计法对模型估计进行简化:第一步,将动态因子模型(DFM)改写成状态空间形式进行Kalman滤波估计;第二步,将第一步估计得到的共同因子代入到Hamilton[24]提出的单变量马尔科夫区制转换模型(MS)中进行极大似然估计。

(二)变量选择与数据处理

金融周期(FC)测度。Borio[7]认为信贷总量和资产价格是测算金融周期的基准变量,而Claessens等[1]认为反映资产价格的代理变量除了房价外,还应包括股价。与此同时,参考韩艾等[4]、邓创和徐曼[18]、石振宇[25]的研究将货币因素纳入到金融周期测度的框架之内。结合文献研究,本文从信贷规模、货币供给、股票价格和房地产价格四个方面综合测度金融周期的整体运行态势,分别选择金融机构贷款余额(Credit)、狭义货币供应量(M1)、上证综合收盘指数(Stock)、国房景气指数(Estate)作为上述四个方面的代理变量。

经济周期(EC)测度。参考陈磊等[11]的研究宏观经济景气一致指数的指标组,选取工业增加值(Industry)、固定资产投资(Investment)、进口总值(Import)和社会消费品零售总额(Sale)四个指标来测度经济周期。

除国房景气指数外,其他指标均为月度增长率数据。考虑到部分指标1月份存在缺失值的情况,本文用2月份的数据代替1月份的数据进行填补。然后对指标进行X-12季节调整,剔除季节成分和不规则扰动成分。为了识别金融周期与经济周期的扩张和收缩状态,对季节调整后的TC序列进行一阶差分处理,经ADF检验,差分数据均为平稳时间序列。本文数据来源于中经网统计数据库,样本区间选取1998年1月—2019年6月。

(三)MS-DFM模型的参数估计结果分析

参考Diebold和Rudebusch[23]的两步估计法。第一步,分别提取金融周期与经济周期的共同因子,经过反复计算,DFM模型中的滞后算子Ψ(L)和Φ(L)都设定为滞后2阶时,估计结果最优;第二步,为了准确识别金融周期和经济周期的扩张和收缩阶段,MS模型滞后阶数设定为0。模型估计利用GAUSS9.0软件实现,结果如表1所示。由表1可知,估计结果在5%的显著性水平下,模型估计的所有参数都是显著的,说明模型设定具有一定的合理性。

首先,金融周期测度的因子载荷分别为0.4947、0.6338、0.6603和0.3150。其中,国房景气指数和M1的载荷较大,说明金融周期共同因子受房地产价格和货币因素影响较大。而上证综合收盘指数的载荷偏低,这主要是由于上证综合收盘指数与其他三个指标的协同性相对较低。

其次,经济周期测度的因子载荷分别为0.4371、0.5974、0.5416和0.3983。其中,进口总值、固定资产投资和社会消费品零售总额对经济周期提取的贡献大体相当,而工业增加值的载荷最大,这表明工业增加值在月度金融周期测度中所扮演重要角色。

再次,在两种区制状态下,金融周期与经济周期的截距项的估计值分别为-0.6249、0.7642和-0.3984、0.9791,区制0的估计值均小于区制1。以此判断,金融周期与经济周期都可以划分为扩张和收缩两种状态,其中,区制0代表收缩阶段,而区制1代表扩张阶段。

最后,金融周期与经济周期转移概率的估计值分别为0.9469、0.9366和0.9599、0.9008,估计值都较大,说明两个景气循环维持收缩和扩张状态都具有非常强的稳定性。由状态持续期的计算公式Di=1/(1-pii)可得,金融周期和经济周期处于收缩和扩张状态的平均持续时间分别为18.8个月、15.8个月和24.9个月、10.1个月,这体现了中国金融周期和经济周期的周期性波动都具有“收缩期长、扩张期短”的非对称特征。

(四)金融周期与经济周期的周期性波动分析

为了能直观地观察金融周期和经济周期的实际走势,分别对基于差分数据提取的共同因子进行逐期累加还原,得到金融周期(图1实线左轴)和经济周期(图2实线左轴)序列,图1中还给出收缩阶段(区制0)的平滑概率(图1和图2虚线右軸)。为准确识别金融周期与经济周期的转折点,参考Hamilton[24]的研究思路,将收缩阶段的平滑概率与0.5水平线的交点作为扩张与收缩阶段相互转换的时点。同时,根据景气分析方法对于周期阶段的定义,设定扩张和收缩阶段应该满足状态持续期不少于6个月的条件。如图1和图2所示(阴影部分为收缩阶段),本文模型基本准确识别了金融周期和经济周期在样本期内所有的收缩阶段,说明MS-DFM模型的估计结果是准确的。

根据上述周期转折点的判别标准以及按照“谷—谷”的周期计算方式,得到金融周期与经济周期的景气循环测定结果如表2所示,自1998年以来,中国金融周期经历了6轮完整的景气循环,并进入了新一轮扩张期;经济周期经历了5轮完整的景气循环,目前正处于第6轮的收缩期。总体来看,中国金融周期与经济周期的扩张和收缩阶段交替出现,呈现出明显的周期波动特征。并且每一轮景气循环收缩期与扩张期的持续时间差别较大,体现出非对称的周期性波动特征。

结合图1和表2来看,受1997年亚洲金融危机的后续影响,金融周期在1998年下半年处于收缩阶段,并在1999年1月触底。但随着应对金融危机的一系列扩张性调控政策及银行商业化改革措施的实施,金融周期进入了扩张阶段。2000年随着信贷规模收窄以及股票市场的持续低迷,金融周期从2000年3月开始进入收缩阶段,并在2001年11月达到谷底。2003年中国经济局部过热、物价上升、银行信贷资金过度投放,金融系统出现严重隐患,为应对这种不利局面,2004年中国宏观调控力度再次加大,金融环境逐渐趋紧,金融周期处于收缩阶段,并且一直持续到2005年初。

金融周期于2005年3月进入第三轮景气循环的扩张阶段,伴随着股票市场的繁荣,于2007年6月达到峰顶,但随后美国次贷危机的爆发导致中国股票市场泡沫破灭,金融环境急剧恶化,金融周期于2008年8月达到样本期内的最低点。此后,受应对金融危机的相关金融调控政策的影响,金融周期迅速上升,并在2009年9月达到样本期内的最高点。2011年中国宏观调控政策回归“稳健”,金融周期迅速回落,并在2012年1月触底。

2012年,金融環境表现出转好的趋势,金融周期在适度的区间内波动(2012年2月—2014年3月)。在股票市场牛市及房地产价格上涨的带动下,金融周期从2014年4月开始进入了扩张阶段,并在2016年6月达到峰顶。股票与房地产市场的火爆导致中国金融市场投机现象层出不穷、金融杠杆率过高、资金“脱实向虚”严重。为防范金融风险,规范金融市场秩序,保持金融体系的整体稳定,2017年中国“一行三会”集中出台了多项金融“去杠杆”措施,并完善了中国宏观审慎监管体系。在货币流动性趋紧的金融环境下,金融周期进入收缩阶段,并在2018年10月达到谷底。目前,中国金融周期已经进入了新一轮景气循环的扩张阶段。

结合图2和表2来看,1998年7月—1999年7月,经济周期经历了持续期为13个月的景气循环,此轮循环呈现出波动幅度偏小、持续期较短等周期性波动特征。从1999年8月开始,经济周期重回上升局面,在2000年6月达到峰顶。此后受国际原油价格上涨、生产资料成本上升等因素影响,经济周期进入收缩阶段,至2001年10月达到谷底。在中国社会主义市场经济体制的初步建立以及加入WTO等有利因素的推动下,经济周期从2001年11月开始进入了长达29个月的扩张阶段。此后为防止经济过热而导致通货膨胀的持续恶化,宏观调控政策趋紧,经济周期从2004年3月开始进入收缩阶段,虽然期间经历了一段时间的回升,但随后继续下降,并在2006年11月达到谷底。

2008年美国次贷危机的爆发所引起的国际金融危机在全球内迅速蔓延,对中国实体经济产生重大冲击,经济周期迅速下降,在2009年2月达到谷底,为了应对此次金融危机,中国宏观调控政策作出重大调整,推出“四万亿”经济刺激政策,经济周期快速反弹,于2010年2月达到样本期内的最高点。后金融危机时代,随着“四万亿”经济刺激政策效果消退,经济周期迅速下行,并经历了长达75个月的收缩阶段,其长度达到了样本期内的最大值。在此期间,中国进入新常态时期,经济周期经历了短暂的调整,但随后受中国部分行业产能过剩以及固定资产投资持续低迷等因素影响继续下降,并在2016年5月达到谷底。

受进口增速和工业生产增速止跌回暖影响,经济周期进入新一轮景气循环的扩张阶段,持续时间为10个月。2017年4月固定资产投资、工业生产和进口增速再次出现小幅下滑,经济周期进入收缩阶段。本轮景气循环的波谷在2019年3—4月已初步显现,但仍需进一步观察。

通过对金融周期和经济周期历史运行轨迹的考察,发现两者的周期性波动存在着明显的峰谷交错的现象,这主要是由于中国宏观调控部门总体上遵循了相机抉择的“逆周期”政策调控模式的原因。当经济周期处于收缩阶段,政策当局通过扩张性政策拉动经济企稳回升,金融周期由此进入扩张阶段;当经济周期处于扩张阶段,政策当局则通过紧缩性政策抑制经济过热,金融周期由此进入收缩阶段。换句话说,“逆周期”的金融调控政策先作用于金融周期,然后再传导到经济周期。经时差相关分析,金融周期先行经济周期6个月,相关系数为0.5541,这表明金融周期可以作为经济周期运行监测的指示器。由此可见,对金融周期与经济周期的周期性波动联动关系仍需要进一步考察与分析。本文接下来通过构建金融周期与经济周期的MS-VAR模型来探究二者之间的动态影响路径与内在联系。

三、金融周期与经济周期的互动关系分析

(一)MS-VAR模型及其估计

Korlzig[22]在线性VAR基础上引入MS机制,将其拓展为MS-VAR模型。具体来说,考虑一个N维时间序列向量:

![]() (7)

(7)

P阶滞后的线性VAR模型可表示为:

![]() (8)

(8)

其中,μt~NID(0,Σ),将式(8)转换为均值调整的形式:

![]() (9)

(9)

其中,![]() 。

。

考虑当VAR模型可能存在结构性变化时,若在不同区制状态下,yt依赖于区制变量st,则式(9)可以改写成为:

![]() (10)

(10)

其中,μt~NID(0,Σ(st)),St∈{1,2,…,M},μ(st),A1(st),…,Ap(st),Σ(st)是区制依赖的。区制转移概率可以表示为:

![]() (11)

(11)

st的M个区制状态可以用马尔科夫转移概率矩阵表示为:

![]() (12)

(12)

考虑到当一个经济系统处于区制转变的过程中时,依赖于区制转变的均值项μt有可能会出现迅速的跳跃,Korlzig[22]认为在模型中加入带截距项v(st)更符合实际情况,具体可以表示为:

![]() (13)

(13)

根据模型中参数(A1,…,Ap),v,μ是否依赖于st变化以及ut是否存在异方差,MS-VAR模型上可以进一步细分为变截距模型(MSI)、变均值模型(MSM)、异方差模型(MSH)、变系数模型(MSA),并且这四种参数特征还可以进行不同组合形成更多形式的模型[22]。

(二)变量的相关检验

为了保证建立MS-VAR模型对数据平稳性的要求,经ADF检验的结果显示,金融周期与经济周期序列在1%的显著性水平下通过了平稳性检验。此外,为深入分析金融周期与经济周期之间的相互影响关系,同时为构建MS-VAR模型提供一定的参考依据,本文对金融周期与经济周期之间的Granger因果关系进行检验。为准确起见,同时进行线性和非线性Granger因果检验[26]。如表3所示,无论是线性还是非线性Granger因果关系检验结果表明,在1%或5%的显著性水平下都拒绝了原假设,这一结果进一步验证了金融周期和经济周期之间存在显著的双向影响关系。

(三)MS-VAR模型的选择

根据AIC、HQ及SC准则标准判定以及对不同形式模型的估计结果进行比较,最终选择MSIH(2)-VAR(4)模型,其中,区制数为2,滞后阶数为4。通过Eviews11软件实现对模型的参数估计结果。

如表4所示。LR检验结果表明模型中存在着显著的非线性特征,同时MSIH(2)-VAR(4)模型均在5%的显著性水平下通过了LR线性检验和DAVEIS检验,说明模型选择的区制数和滞后阶数较为合理。此外,非线性模型的对数似然值大于线性模型,这一结果说明了非线性模型的参数拟合效果明显优于线性模型;同时,AIC、HQ、SC准则的结果也表明非线性模型优于线性模型。

(四)基于MS-VAR模型金融周期与经济周期的区制关联分析

MSIH(2)-VAR(4)的参数估计结果如表5所示,MSIH(2)-VAR(4)模型的的估计结果中区制1的截距项与标准差均小于区制2,以此判断,区制1表示由金融周期与经济周期构成的经济系统处于“低增长、低波动”状态;而区制2为“高增长、高波动”状态。以下定义区制1为低区制;区制2为高区制。

如图3所示,中国金融周期和经济周期的联合波动具有明显的阶段性特征。以平滑概率与0.5水平线的交点作为时点进行划分,低区制阶段主要有:1998年5月—2002年9月、2008年12月—2009年5月和2012年4月—2019年6月;高区制阶段主要有:2002年10月—2008年11月和2009年6月—2012年3月。

MS-VAR模型的区制转换平滑概率如图3所示,1998年5月—2002年9月,受东南亚金融危机以及经济体制转换等因素的影响,中国经济经历了长达5年的低速调整期。2008年12月—2009年5月,在2008年国际金融危机的冲击下,中国经济迅速下行,2009年1季度的实际GDP增速降至6.4%,这是自改革开放以来的历史最低点。2012年4月—2019年6月,自中国经济发展进入新常态以来,经济面临下行压力较大,金融周期与经济周期的联合波动处于低区制状态。

与此形成对比的是2002年10月—2008年11月,随着金融改革的进行以及经济活力的逐步增强,中国宏观经济进入了高速增长阶段,經济系统处于高区制状态。2009年6月—2012年3月,在国际金融危机爆发及国内经济结构失衡的背景下,一系列经济刺激政策带来了经济短暂的“V”型反弹,经济系统由低区制状态转为高区制状态。

(五)基于脉冲响应的金融周期与经济周期交互影响机制分析

在MS-VAR模型的基础上,运用脉冲响应函数可以检验经济系统内金融周期与经济周期的动态冲击关系,进一步考察二者之间的互动关系并且比较不同区制下动态关系的差异性。

金融周期冲击对经济周期的动态影响。如图4的a和c所示,给定金融周期以一单位标准差的正向冲击,在不同区制下,经济周期的脉冲响应函数都呈现出先升后降的变动特征并且收敛速度基本一致。但是响应程度的大小存在差别,低区制(区制1)小于高区制(区制2)。其中,在低区制下,经济周期对金融周期冲击的脉冲响应在第10期达到最大值1.31,然后迅速衰减为微弱的负向影响,并在35期附近逐渐收敛于0;在高区制下,脉冲响应在第10期达到最大值2.80,并在35期以后逐渐收敛于0。总体而言,金融周期对经济周期具有显著的正向冲击效应。

金融周期冲击对经济周期的正向影响,一方面是金融市场的繁荣加快了金融资源配置的优化程度,在一定程度上拓宽了企业和居民的融资渠道,并且提高了社会资本的流动性和收益性,推动宏观经济稳步增长;另一方面是金融市场的萧条或者甚至出现金融危机,会导致货币流动性不足,融资环境恶化,投资预期下降,进而对实体经济发展产生不利的影响。

如图4的b和d所示,給定经济周期以一单位标准差的正向冲击,在不同区制下,金融周期的脉冲响应函数的变动特征存在差别。其中,在低区制下,脉冲响应在第20期达到最小值-2.40,然后迅速上升,由负转正,并在30期以后逐渐收敛于0;在高区制下,脉冲响应呈现波动震荡、正负交替走势,并在35期左右逐渐收敛于0。总体而言,经济周期对金融周期的影响存在着一定的不确定性,并且主要以负向冲击效应为主。

经济周期冲击对金融周期的负向影响可以理解为在经济处于收缩阶段时,金融周期形势的好转有助于经济的复苏与繁荣;而经济处于扩张阶段时,金融周期提前趋紧则可以有效预防经济过热。因此经济周期对金融周期在一定程度上起到反周期调节作用。这种调节作用的效果一方面取决于金融部门与实体经济部门之间的传导机制是否顺畅,另一方面也在很大程度上依赖于各种货币政策工具对宏观经济环境变化的前瞻反应能力。

四、主要结论及政策建议

本文选取宏观及金融相关月度增长率指标,应用MS-DFM模型分别对中国金融周期和经济周期进行度量及周期转折点识别,并应用MS-VAR模型对金融周期与经济周期的区制关联关系及交互影响关系进行了分析,主要结论有:

第一,金融周期共同因子的提取受信贷、货币供应、房地产价格影响较大,股票价格对共同因子的影响相对较小,导致因子载荷较低的主要原因是该指标与其他指标的协同性较弱。经济周期共同因子的提取,固定资产投资、进口总值和社会消费品零售总额的贡献大体相当,而工业增加值的因子载荷最大,这突显了该指标在月度经济周期测度中的重要性。第二,MS-DFM模型估计结果表明,中国金融周期和经济周期的周期性波动都呈现出“收缩期长、扩张期短”的非对称特征。基于周期转折点识别结果,自1998年以来,中国金融周期经历了六轮完整的景气循环,并进入了新一轮的扩张期;经济周期经历了五轮完整的景气循环,目前正处于第六轮的收缩期,触底迹象有待进一步的观察。第三,MS-VAR模型识别出由金融周期与经济周期构成的经济系统存在着“低增长、低波动”和“高增长、高波动”两种区制状态。自中国经济步入新常态以来,金融周期与经济周期联合波动处于“低增长、低波动”的低区制状态。第四,脉冲响应结果表明,金融周期对经济周期具有显著的正向冲击效应,并且在高区制状态下的脉冲响应程度高于低区制状态。经济周期对金融周期的影响具有不确定性,在低区制状态下,经济周期对金融周期主要是负向冲击效应;在高区制状态下,脉冲响应正负交替。

目前,在宏观经济面临下行压力与潜在金融系统性风险并存的背景下,中国宏观调控政策的目标在保持经济稳定增长的同时又要兼顾货币流动性过高而引起的金融市场风险,这为宏观调控与金融监管带来了更高的挑战。结合研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,考虑到金融周期波动先行于经济周期波动,并且金融周期可以作为监测宏观经济运行的指示器,政府部门应该进一步完善金融监测与预警机制,加强对金融体系波动的关注。同时将“金融稳定”纳入到货币政策调控目标中,通过货币政策与宏观慎政策的协调配合,实现宏观经济与金融体系的双重稳定与健康发展。第二,考虑到自中国经济发展进入新常态以来,金融与经济周期均处于“低增长、低波动”的波动状态。因此,“稳增长”仍是宏观调控政策的首要目标,但调控力度要张弛有度,处理好“稳增长”与“防风险”的动态平衡。第三,相比于金融周期波动对经济周期的冲击影响,金融周期受经济周期波动的影响存在一定的不确定性,这意味着中国金融体系与宏观经济协调稳定发展的机制尚未完成。一方面,应进一步深化金融体制改革,完善金融监管体系;另一方面,调控政策的长期目标应着力于恢复金融与宏观经济的良性互动。

参考文献:

[1] Claessens,S.,Koseand,M.A.,Terrones,M.E.How do Business and Financial Cycles Interact?[J].Journal of International Economics,2011,87(1):178-190.

[2] Riccardo,D.B.,Andrea,S.The Italian Financial Cycle:1986-2011[J].Cliometrica,2014,8(3).301-334.

[3] Hatzius,J.,Hooper,P.Financial Conditions Indexes:A Fresh Look After the Financial Crisis[R].NBER Working Paper,2010,NO.16150.

[4] 韩艾,郑桂环,汪寿阳.广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析[J].系统工程理论与实践,(5):803-811,2010.

[5] 邓创,徐曼.中国的金融周期波动及其宏观经济效应的时变特征研究[J],数量经济技术经济研究,2014,(9):75-91.

[6] Derhmann,M.,Borio C.,Tsatsaronis,K.Charcterising the Financial Cycle:Dont Lose Sight of the Medium Term![R].BIS Working Paper,NO.380,2012.

[7] Borio,C.The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learn?[J].Journal of Banking and Finance,2014,45(8):182-198.

[8] 伊楠,张斌.度量中国的金融周期[J]. 国际金融研究,2016,(2):13-23.

[9] 朱太辉,黄海晶.中国金融周期:指标、方法与实证[J].金融研究,2018,(12):55-71.

[10] 王博,李昊然.中国金融周期测度及国际比较研究[J].经济学动态,2018,(6):61-76.

[11] 陈磊,孙晨童,王琳琳.2018—2019年经济景气形势分析与预测[A],经济蓝皮书:2019中国经济形势分析与预测[C].北京:社会科学文献出版社,2019,59-87.

[12] Stock,J.H.,Watson,M.W.A Probability Model of the Coincident Economic Indicators[R].NBER Working Paper,NO.2772,1988.

[13] Kim,C.J.,Nelson,C.R.Business Cycle Turning Points, A New Coincident Index, and Tests of Duration Dependence Based on A Dynamic Factor Model with Regime Switching[J].Review of Economics and Statistics,1998,80(2):188-201.

[14] Wang,J.M.,Gao,T.M.,Mcnown,R.Measruring Chinese Business Cycles With Dynamic Factor Models[J].Journal of Asian Economics,2009,2(20):89-97.

[15] 林秀梅,李青召,歷姿彤.基于马尔科夫区制转换动态因子模型对中国经济周期拐点的识别[J].数量经济研究,2018,(1):25-37.

[16] 曹永琴,李泽祥.中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究[J]统计研究,2009,(5):9-16.

[17] 岑丽君,黄新克.中国金融周期与实体经济周期关联性研究[J].商业研究,2016,(4):70-75.

[18] 邓创,徐曼.中国金融周期与经济周期的交互影响作用分析——基于动态溢出指数方法的实证研究[J]. 上海财经大学学报,2018,(6):63-76.

[19] 刘璐.中国金融周期测算及其与经济周期关系研究[J].统计与决策,2019,(4):154-157.

[20] 田新民,陆亚晨.金融周期对我国宏观经济运行的动态影响研究[J].经济问题探索,2019,(6):1-8.

[21] Billo,M.,Petronevich,A.Dynamical Interation Between Financial and Business Cycles[R].Social Science Electronic Publishing,NO.24,2017.

[22] Krolzig,H.M.Statistical Analysis of Cointegrated VAR Processes With Markovian Regime Shifts[M].Oxford: University of Oxford,1997.

[23] Diebold,F.X.,Rudebusch,G.D.Measuring Business Cycles:A Modern Perspective[J].Review of Economics and Statistics,1996,78(1):67-77.

[24] Hamilton,J.D.A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle[J].Econometrica,1989,57(2):357-384.

[25] 石振宇.金融周期、通货膨胀与货币政策[J]. 经济与管理研究,2018,(12):26-36.

[26] Hiemstra,C.,Jones,J.D.Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation[J].The Journal of Finance,1994,49(5):1639-1664.

Research on Measurement and Dynamic Relationship of Chinas Financial Cycle and Business Cycles

SUN Chen-tong1,CHEN Lei1,2,LI Jun-jie1

(1.School of Economics,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025, China;2.Center for Econometric Analysis and Forecasting,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025, China)

Abstract:This paper applies the Markov Switching Dynamic Factor Model(MS-DFM to measure and identify the turning points of Chinas financial cycle and business cycles in China respectively. It is found that Chinas financial cycle and economic cycle fluctuations show the asymmetric feature of ‘long contraction period and short expansion period, and there is obvious staggering of peaks and valleys, with the financial cycle preceding the economic cycle by six months. In order to further study the non-linear dynamic relationship between the two, a Markov area system conversion vector autoregressive (MS-VAR) model is established in this paper. It is found that since Chinas economic development has entered the new normal, the joint volatility of the financial cycle and economic cycle has been in the low zonal state of ‘low growth, low volatility. Under different zonal regimes, the financial cycle has a significant positive impact on the economic cycle, while the impact of the economic cycle on the financial cycle is subject to a certain degree of uncertainty.

Key words:financial cycle;business cycle;MS-DFM model;MS-VAR model

(責任编辑:李明齐)