歧口凹陷古近系沙河街组热液作用及其对湖相碳酸盐岩储层的影响

2020-04-25高福红蒲秀刚

杨 扬, 高福红, 蒲秀刚

(1.长春工程学院勘查与测绘工程学院,吉林长春 130021; 2.吉林省油页岩钻探与环境保护工程实验室,吉林长春130021;3.吉林大学地球科学学院,吉林长春 130061; 4.中国石油天然气集团公司大港油田勘探开发研究院,天津 300280)

热液泛指温度高于围岩且有一定化学活性的流体,包括水、二氧化碳、硫化氢和岩浆热液,通常沿断裂带由地下深部向浅部运移[1]。在沉积盆地中,热液提供大量热能,能够加快生物碎屑向油气转化的速率。同时原油在高温条件下黏度大大降低,流动阻力减小,有利于在断裂系统中运移[2]。此外,热液富含CO2、H2S和SO2等有效溶蚀组分,能够在岩石内部产生大量溶蚀孔和晶间孔,对油气储层物性有着明显的改善[3-4]。除建设性作用之外,热液对储层物性还有一定负面影响,如热液中沉淀的矿物会不同程度充填已形成的孔洞,造成储层非均质性增加,不利于油气成藏[5]。渤海湾盆地歧口凹陷沙河街组沉积时期存在大量火山活动,火山岩呈多旋回厚层展布,岩性主要为玄武岩、辉长岩和辉绿岩,给油气储层带来潜在的影响[6]。胡圣标等[7]采用大地热流、磷灰石裂变径迹和镜质体反射率等方法对歧口凹陷进行盆地热史恢复,结果显示沙河街组沉积时期地热条件良好,古热流值高达65~90 mW/m2。丁巍伟等[8]以沙河街组砂岩中的流体包裹体为研究对象,测得均一温度为100~173 ℃,普遍高于埋藏时的地温。于志超[9]对歧口凹陷沙河街组碎屑岩储层进行地球化学分析,认为浅部岩浆热液和深部富CO2热液共同作用于碎屑岩储层,对物性有着明显的改善作用。歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩作为重要油气储层,发育晶间孔、粒间孔、溶蚀孔和裂缝等多种储集空间,同时具有中—高孔隙度、中渗透率、低排区压力及大喉道等物性特征,成为渤海湾盆地勘探的新领域之一[10-11]。前人对该地区的局部地区和局部层段的研究较多,涉及沉积相、成岩作用和孔渗分析等方面[11-12],未能对碳酸盐岩储层进行综合定量评价。研究区广泛发育火山活动和构造断裂,热液对碳酸盐岩储层物性的影响不容忽视,再加之碳酸盐岩成因复杂、储集空间类型多样且非均质性强,需要利用高精度地球化学方法结合常规研究手段对其分布规律做进一步探讨。笔者对歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩进行岩石学特征观察、物性分析以及地球化学测试,分析热液对碳酸盐岩的溶蚀改造作用。

1 地质概况

歧口凹陷位于渤海湾盆地黄骅坳陷中部,东临渤海湾,西接孔店潜山构造带,南起埕宁隆起, 北至北大港潜山构造带,被南大港潜山构造带分为歧南、歧北两个次级凹陷。区内断裂类型主要为正断层,形成于印支期后,包括沧东断层、羊二庄断层、羊北断层、黄骅断层、扣村断层、南大港断层、港西断层和港东断层等(图1)。歧口凹陷古近系地层沉积厚度近万米,自下而上发育孔店组(Ek)、沙河街组(Es)和东营组(Ed),其中沙河街组又被由老至新细分为为沙三段(Es3)、沙二段(Es2)和沙一段(Es1)。沙三段沉积厚度为400~1 500 m,岩石组合为暗色砂泥岩夹薄层粒屑灰岩、白云岩。沙二段厚度较薄,仅约为200 m,由暗色砂泥岩、鲕粒灰岩和白云岩构成。沙一段沉积厚度变化较大,为150~1 000 m,岩石类型包括砂岩、暗色泥岩、页岩、粒屑灰岩、泥晶灰岩和白云岩[13]。

研究区共有5口井发育火山岩,分别为F10、Z64、K14、K23和K42井,除F10井属于歧北凹陷六间房地区外,其他4口采样井均位于歧南凹陷扣村地区。扣村地区的岩浆活动最为强烈,有4口采样井钻遇火山岩,研究区同时还发育羊二庄断层、扣村断层、黄骅断层和羊北段层,为火山热液运移提供了有利通道,可能对碳酸盐岩产生较大影响。六间房地区位于港西断层和南大港断层之间,也有一定的火山活动,仅在F10井中钻遇火山岩。齐家务地区没有火山活动的记录,采样井中也未见火山岩,仅有一条港西断层贯穿其中,碳酸盐岩储层受热液影响的可能性较小。整体上,歧口凹陷的火山活动由北向南,自西向东逐渐增强(图1)。

2 样品采集及分析方法

对歧口凹陷9口钻井进行采样工作,采集碳酸盐岩样品涵盖沙三段(Es3),沙二下段(Es2x)、沙二上段(Es2s)、沙一下段(Es1x)和沙一上段(Es1s)。碳酸盐岩在形成过程中常会混入铁氧化物、磷酸盐和硫化物,可能无法准确反映沉积环境特征。为最大程度降低污染物的影响,采样时选择独立成层的碳酸盐岩,避免与碎屑岩和火山岩互层。尽量选取由微晶方解石和白云石组成的样品,减少变质作用的影响。将采集到的碳酸盐岩清洗、晾晒、烘干,使用微型钻头剔除陆源碎屑颗粒及金属氧化物,研磨至0.074 μm用于地球化学分析。

图1 歧口凹陷采样井位Fig.1 Well location in Qikou Sag

碳酸盐岩的稀土元素测试分析在中国科学院广州地球化学研究所进行,通过酸溶法制备样品,测试仪器为ME-MS41电感耦合等离子体质谱仪(ICP—MS),试验结果使用GSR-12(白云岩)和GSR-13(石灰岩)作为标样,精度优于5%。锶同位素在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室中分析测定,使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP—MS)进行测试,标样为NBS-987,空白本底(2~5)×10-10g,误差以2σ表示。流体包裹体均一温度的观测在吉林大学地球科学地质试验中心进行,将碳酸盐岩样品磨制成双面抛光薄片,使用Leica DMRX HC透-反射偏光荧光显微镜观察测量流体包裹体的大小和形态,通过Linkam THMS-G600冷热台对包裹体进行测温,误差±0.1 ℃。

3 试验结果可靠性

采用澳大利亚后太古代页岩(PAAS)对碳酸盐岩样品的稀土元素进行标准化,同时计算(La/Yb)PAAS用来反映轻重稀土的富集和亏损情况(图2)。试验结果与典型湖相碳酸盐岩(GRF)作比较,判断热液活动的影响与否。

4 热液影响碳酸盐岩的证据

4.1 岩石矿物

热流体沿着断裂系统运移时,在渗透性良好的碳酸盐岩储层中会产生热液白云岩化作用,形成大量鞍状白云石。鞍状白云石晶体粗大,具有弯曲的晶面,形成温度为100~150 ℃,常与重晶石、石英和黄铁矿等共生,是识别热液活动的直接有效证据[15]。研究区沙河街组在镜下薄片中可见鞍状白云石广泛发育,晶体粒径为0.1~0.8 mm,可见自形—半自形晶,晶体间呈致密镶嵌接触。通常充填在铸模孔、裂缝和孔洞中,也有部分交代生物碎屑颗粒(图4(a)、(b)、(e))。由于晶面弯曲,在正交偏光镜下显示出波状消光现象(图4(c))。在其形成之后不再发育孔隙胶结物,且可见充填、包裹裂隙及缝合线的现象,推断其形成较晚。除鞍状白云石之外,还可见黄铁矿和石英的伴生。黄铁矿在研究区分布较为广泛,通常呈星点状或沿构造裂隙发育(图4(d)、(e))。王清斌等[4]通过电子探针对其进行分析,结果显示Co/Ni 比值多大于1,为典型的热液成因。石英颗粒多形成于溶蚀孔、溶蚀裂缝之中,可见半自形—他形晶(图4(f))。歧口凹陷沙河街组鞍状白云石、石英和黄铁矿的共生组合,指示了热液活动的存在。

图2 歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩稀土元素标准化分配模式Fig.2 PAAS-normalized REE concentrations of carbonates from Shahejie Formation, Qikou Sag

图3 歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩稀土元素含量相关性Fig.3 Correlations between rare-earth elements of carbonates from Shahejie Formation, Qikou Sag

4.2 稀土元素和锶同位素

图4 歧口凹陷沙河街组热液作用的岩石学和矿物学证据Fig.4 Hydrothermal evidences from Shahejie Formation, Qikou Sag

除稀土元素外,碳酸盐岩的锶同位素组成也可以反映不同沉积环境。始新世—渐新世海水的87Sr/86Sr比值为0.707 7~0.708 3,主要受淡水输入、海底扩张以及火山活动控制。大陆硅酸盐矿物的风化作用与河流的输入可以提高海水的87Sr/86Sr比值,而岩浆热液的87Sr/86Sr的平均比值为0.704 4,在一定程度上中和了陆源物质的影响[20]。歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩的87Sr/86Sr比值为0.708 0~0.710 9,低于河流及湖泊淡水的87Sr/86Sr平均比值为0.711 9,可能与海水或火山热液发生了混合作用。以往的研究成果显示,歧口凹陷在始新世—渐新世之交发生了海侵作用,部分碳酸盐岩表现出海相特征[21],由于海水作用有限,这些碳酸盐岩(主要集中在W35井和W38井)的87Sr/86Sr比值尽管低于湖泊淡水,但总体仍然较高(0.710 3~0.710 9)。然而,研究区岩浆活动的87Sr/86Sr比值极低(0.704 3~0.706 5)[9],与碳酸盐岩成岩流体发生融合之后,可能是造成部分样品的具有较低87Sr/86Sr比值的主要因素。由此推断,研究区碳酸盐岩的87Sr/86Sr比值低于湖泊淡水源于火山热液的影响而并非海水。

图5 歧口凹陷沙河街组Eu异常、轻—重稀土富集情况和锶同位素分布 (La/Yb)PAAS and 87Sr/86Sr patterns of carbonates from Shahejie Formation, Qikou Sag

4.3 流体包裹体证据

碳酸盐岩中的流体包裹体主要包括空气、水、石油及天然气,研究其组成、温度及分布特征,能够了解特定区域中的古环境变化[22]。将研究区碳酸盐岩的流体包裹体均一温度与其埋藏时的环境温度做对比,若高于古地温则证明有热液活动的存在。试验结果显示,歧南凹陷扣村地区碳酸盐岩样品的流体包裹体均一温度普遍高于120 ℃,最高可达150 ℃(图6(a));歧北凹陷六间房地区尽管个别样品的均一温度高达140 ℃,但总体主要集中在100~120 ℃(图6(b))。齐家务地区多数碳酸盐岩样品的流体包裹体均一温度低于110 ℃,最低为80 ℃(图6(b))。结合歧南和歧北区域热演化史,碳酸盐岩包裹体均一温度普遍高于埋藏温度10 ℃以上,说明受到了热液的影响。

5 热液对碳酸盐岩储层的影响

歧口凹陷广泛发育新生代火山岩[6],火山热液沿切穿基底的深大断裂及与之相连的裂缝体系向上运移,对碳酸盐岩地层产生了改造作用,形成丰富的储存渗透空间,具体表现为以下几种类型:

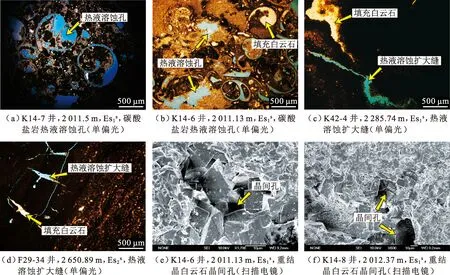

(1)热液溶孔。此类孔隙在研究区分布广泛,显微镜下表现出不规则状溶蚀边缘,孔隙直径为50~500 μm。产生孔隙的部位多为生物碎屑颗粒内部或粒屑之间,部分孔隙被后期形成的鞍状白云岩所充填(图7(a)、(b))。

(2)热液溶蚀扩大缝。该储集空间只存在于特定构造部位,热液对裂缝进一步溶蚀,加宽扩大甚至形成孔洞,最宽可达150 μm(图7(c)、(d))。

(3)热液晶间孔。研究区基质碳酸盐岩由泥晶方解石和白云石构成,晶体直径通常不超过10 μm,晶间孔不发育。热液活动造成原有的碳酸盐岩溶解,随后发生重结晶作用,形成更加粗大的晶体,产生大量晶间孔,孔径介于10~20 μm(图7(e)、(f))。除本文涉及的采样井外,研究区沙河街组地层中钻遇火山岩的井还包括Z24、Z33、Z52、Z62、K22、K34、K43和K51井等,同样可能发育受热液改造的碳酸盐岩储层,由此可见热液的影响在整个歧口凹陷地区具有普遍性。

图6 歧口凹陷热演化史Fig.6 Thermal history of key wells in Qikou Sag

图7 歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩储集空间类型Fig.7 Reservoir space types of carbonate rocks from Shahejie Formation, Qikou Sag

前人对研究区流体包裹体的成分进行了分析,结果显示对储层产生影响的主要因素是深部幔源CO2热流体[4,8-9]。歧口凹陷为典型的湖相沉积盆地,其中发育的碳酸盐岩厚度不大,覆盖于渗透性良好的碎屑岩之上,热流体在储层内部能够有效流动[10,12]。黄思静等[23]的研究表明,在SO42-的参与下,对于白云石含量较高的碳酸盐岩 CO2热液会对其产生明显的溶蚀作用,反之可能导致白云石沉淀。在研究区广泛发育的黄铁矿情况下,CO2热液对碳酸盐岩的作用是有选择性的,白云岩较灰岩更容易遭到溶蚀。此外,原始碳酸盐岩岩相强烈控制着热液储集空间的分布,孔隙度高和渗透率好的粒屑碳酸盐岩更容易受到热液的作用,产生丰富的溶孔、扩大溶蚀缝和晶间孔。值的注意的是,研究区溶蚀孔隙中存在晚期鞍状白云岩,部分已经形成的孔隙经过白云岩化被堵塞,造成孔隙度下降(图7(b)~(d))。根据塔里木盆地存在CO2热流体活动的证据,刘伟等[24]等提出富CO2流体先溶蚀,后白云岩化的认识。在断裂附近的热液活动导致白云石晶体重结晶或过度生长,堵塞已有的孔隙,造成了这一现象。

6 深大基底断裂对热液碳酸盐岩储集相发育的影响

沿线状构造带分布的碳酸盐岩储层往往被热液所影响,在淋滤作用下形成丰富的孔隙-裂缝系统,具有一定油气储存潜力。此类碳酸盐岩通常在流体温度和压力较高的埋藏环境中发育,沿着扩大或转换断层系统分布,构造作用控制了其沉积相、成岩作用、孔隙类型和孔隙数量[15]。受热液影响的碳酸盐岩储层与走滑断裂具有明显的相关性,这些断裂呈垂直或倒转分布,由基底自下而上逐渐平缓形成一系列倾斜的剪切。深部走滑断裂穿切基底的脆性界限,温度可达300~400 ℃,同时也可能贯穿碳酸盐岩下部的砂岩蓄水层,导致活动性断层内部周期性的水流充注。进入断裂的高温高压流体主要集中在挠曲空间、剪切的边界和走滑断层的交界[25]。在复杂的走滑断裂系统中,拉伸和挤压作用较为活跃,沿着断裂不同部位发育负花构造、正花构造、剪切断层和压缩褶皱(图8(a))。负花构造产生时,往往形成大量网状分布的构造缝,使得热液运移通道进一步扩大。热液沿着裂缝对碳酸盐岩发生溶蚀、交代和白云岩化作用,形成多种类型的储集空间[15]。

在歧口凹陷地震剖面中(图8(b)),歧南和歧北凹陷均可见负花构造的地震反射特征[26],进一步证实深大断裂控制下热液碳酸盐岩储集相的存在。受热液改造的碳酸盐岩储层与断裂的产状密切相关,主要体现在3个方面:

(1)岩浆活动频繁和走滑断裂强烈发育的地区为深部热液优先改造的区域(图1)。如歧南凹陷扣村地区碳酸盐岩储层内部形成大量鞍状白云石、石英和黄铁矿,Eu正异常明显且87Sr/86Sr比值较低,溶蚀孔和溶蚀裂缝极为丰富。

(2)在走滑断裂附近分布的碳酸盐岩,展布方向与断裂走向相一致(图1),处于岩浆活动较弱的区域。如歧北凹陷齐家务地区和六间房地区,碳酸盐岩的Eu正异常较弱且87Sr/86Sr比值较高,热液溶蚀和白云岩化作用较弱。

(3)走滑断裂发育早于深部热流体活动时间。前人的研究表明歧口凹陷在沙河街组沉积时期(49~28 Ma)形成地堑式拉分盆地,进而演化为箕状断陷阶段[27],而辉绿岩侵入和玄武岩喷溢发生在明化镇组沉积时期(23~2 Ma)[9],由此可见,新近系的广泛热事件是促进热流体上涌的根源[8]。构造运动对碳酸盐岩储层的控制认识,对于深化歧口凹陷乃至整个渤海湾地区优质储层的成因和分布有一定借鉴意义。

图8 歧口凹陷沙河街组碳酸盐岩储集相发育模式Fig.8 Reservoir facies evolutionary model for carbonate rocks from Shahejie Formation, Qikou Sag

7 结 论

(1)岩石学和地球化学证据表明,歧口凹陷古近系沙河街组碳酸盐岩地层中存在热液活动,具体表现为:发育鞍状白云石、黄铁矿和石英等矿物组合;碳酸盐岩富集轻稀土元素,且表现出较高的Eu正异常;87Sr/86Sr比值接近基性岩浆;流体包裹体均一温度高于埋藏时的古地温。

(2)深部富CO2热液对碳酸盐岩储层产生了改造作用,形成诸如热液溶孔、热液溶蚀扩大缝和热液晶间孔等储存渗透空间。孔隙度高、渗透率高且富含白云石的碳酸盐岩容易遭受热液溶蚀作用,随后发生的白云岩化作用充填了部分已形成的孔隙,对储层物性产生不利影响。

(3)歧口凹陷地区热液碳酸盐岩储集相受深大断裂所控制,在负花构造部位形成大量网状分布的裂缝,热液沿构造缝对碳酸盐岩产生溶蚀、交代和白云岩化作用。受热液改造的碳酸盐岩储层主要集中在岩浆活动频繁和走滑断裂强烈发育的地区,展布方向与构造方向相一致。断裂发育的时间早于深部热液活动,新近系广泛热事件是促进热流体上涌的根源。